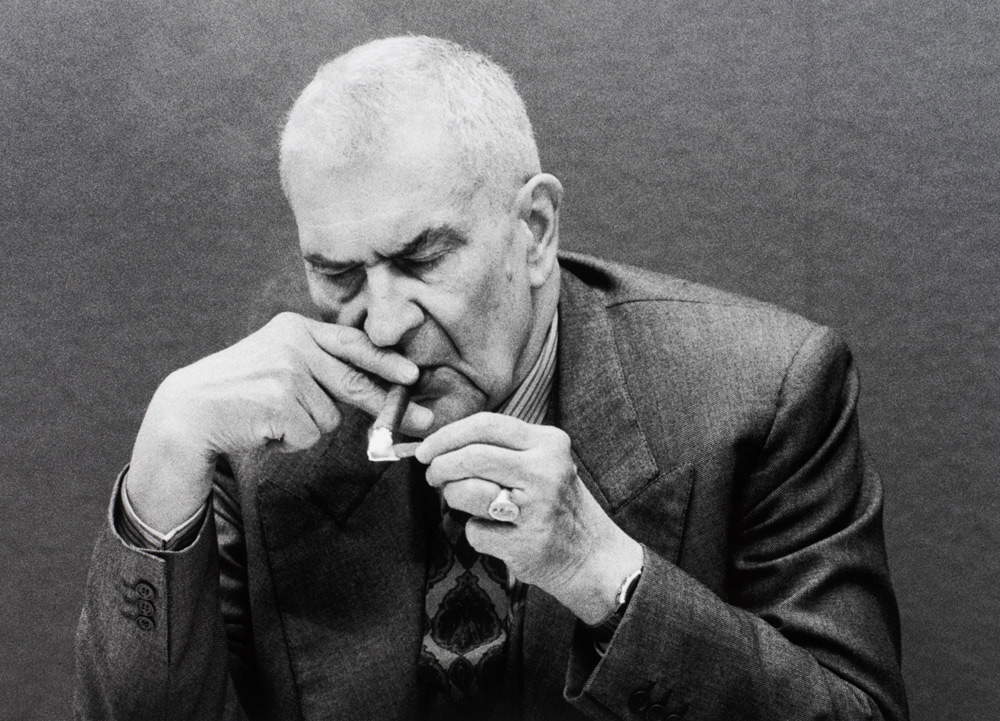

Agosto 1996. La casa di Federico Zeri nella campagna di Mentana, vicino a Roma, appare come una straordinaria fortezza entro la quale lo studioso s’è rinchiuso per combattere una personale guerra contro la cupezza dei tempi. Specchio fedelissimo della sua onnivora curiosità intellettuale, nelle tante stanze stanno stipati tra loro con assoluta naturalezza dipinti, sculture, frammenti di marmi antichi, bronzi, mosaici, tappeti e migliaia di libri che dagli scaffali colmi scendono a terra in pile gigantesche, a loro volta ricoperte da strati e strati di fotografie di ogni genere. L’annosa amicizia fa sì che siamo ammessi - con me c’è la comune amica Marie Massimo Lancellotti - nella sua stanza da letto, dove lui si trova immobilizzato per un piccolo incidente domestico. La stanza è al piano superiore e si presenta come il resto della casa, colma di libri. La differenza è che non si tratta quasi mai di volumi di storia dell’arte, ma soprattutto di letteratura: romanzi disparatissimi tra loro per epoca e autore, e racconti: anche gialli. Vicino a questi, stanno file e file di cassette di film e torri altissime di compact disc. Le notti di Zeri non sono infatti troppo accompagnate da Pietro Cavallini, Giovan Angelo d’Antonio o Giuseppe Valeriano; ma molto di più da Ernst Lubitsch, King Vidor e Visconti, da Mozart e Mahler, da Stendhal, Thomas Mann e George Simenon.

BZ. Professor Zeri, dove sta andando oggi la storia dell’arte?

FZ. In Italia, è rimasta alla filologia. Non ha cioè superato quella prima fase, peraltro indispensabile, della classificazione delle opere, che corrisponde poi all’ordinamento del materiale letterario, alla ricostituzione di testi critici, ecc. In altri Paesi, soprattutto sotto l’effetto della scuola tedesca e poi anglosassone della prima metà di questo secolo, vi sono stati invece altri approcci alla storia dell’arte: studi di iconografia e di iconologia, studi sui rapporti tra arte e società e tra arte e economia. Tutti approcci metodologici che da noi hanno avuto una vita molto stentata e quasi sempre discutibile.

Per non parlare poi della disattenzione ai problemi delle tecniche d’esecuzione, confinati in fantasiose ipotesi dilettantesche sui luoghi comuni delle patine e delle ricette segrete; e mai invece incentrati sul rapporto tra produzione artistica, trattatistica tecnica e organizzazione del lavoro nei cantieri e nelle botteghe. Come mai, a suo parere, tutto è da noi rimasto in questa condizione così arretrata?

Per un giudizio sulla storia dell’arte italiana bisogna rifarsi alle sue origini moderne. In questi giorni è uscito un libro assai interessante su un eminente studioso della storia dell’arte italiana, Adolfo Venturi, curato da un giovane storico dell’arte molto bravo, Giacomo Agosti. Uomo di grande apertura mentale, Venturi ha esordito in modo straordinario. Fondamentali restano ancor oggi le sue ricerche giovanili sull’arte emiliana del ’400: dalle carte d’archivio al recupero dei testi figurativi. Ma gli studi di Venturi sono poi confluiti nella sua monumentale Storia dell’Arte Italiana, che è una mera sistematizzazione filologica. Mai vi compare una discussione sul rapporto tra la produzione artistica e la società contemporanea: ad esempio, sulle ragioni che sollecitavano i tiranni del Rinascimento a illustrare il proprio nome con grandi monumenti e grandi dipinti, o sui rapporti del Manierismo con la crisi del pensiero religioso nella prima metà del ’500.

E dopo?

L’eredità di Venturi è stata poi perfezionata da alcuni suoi importanti allievi. Per primo Pietro Toesca, al quale dobbiamo quei grandi monumenti agli studi di storia dell’arte che sono Il Medioevo e Il Trecento. Anche quelli restano però una sistematizzazione di materiali dove è ben difficile trovare un’apertura verso visuali e approcci differenti da quelli di partenza. Altri grandi allievi di Venturi sono stati Giuseppe Fiocco e Roberto Longhi. Fiocco aveva una conoscenza filologica prodigiosa della pittura di Sei e Settecento, soprattutto nel nord Italia. Mentre Longhi è stato certamente una figura straordinaria nel campo degli studi; ma non per questo riuscì a essere uno storico, cioè uno storico dell’arte in senso completo. Rimase infatti un filologo con eccezionali qualità intuitive, alle quali aggiungeva la capacità di saper presentare le sue scoperte con un linguaggio letterario post dannunziano, che fino ad un certo momento è stato di grande bellezza. Anche se non come quella del modello. Per quanto altissima, la lingua di Longhi non ha mai raggiunto il livello, ad esempio, delle pagine dedicate da D’Annunzio alla pittura veneta ne Il fuoco.

In ogni caso, Fiocco e Longhi hanno poi avuto a loro volta allievi.

Con una differenza: che Fiocco era un normale professore universitario. Longhi no. Egli aveva una personalità talmente forte da condizionare a tal punto i suoi allievi che poi quelli non osavano più contraddirlo; e per tutta la loro vita continuavano - e ancora continuano - a scrivere saggi e libri fondati sulla formula «come ben vide il Longhi» e disposti a difenderne comunque e ovunque anche gli errori. Le faccio un esempio. Negli anni ’40 Longhi fece una conferenza in cui ricostruiva in ipotesi l’attività di quello che tutte le fonti dicevano esser stato il più grande allievo di Giotto, ma di cui si sono perdute tutte le opere documentate: Stefano fiorentino. La ricostruzione si basava sulle possibili analogie tra il caratteristico dipingere «dolcissimo e tanto unito» descritto da Vasari nella vita di Stefano, e le qualità formali di un gruppo molto omogeneo di dipinti giotteschi di meravigliosa bellezza, quasi tutti collocati in Assisi. Dopodiché, per una trentina d’anni non vi è stato storico dell’arte che, parlando di pittura del Trecento, non desse per vera quella ipotesi e non trovasse il modo di metter dentro ai propri ragionamenti «lo Stefano del Longhi». A un certo punto viene però fuori un documento d’archivio che dimostra come tutti i dipinti attribuiti da Longhi a Stefano siano in realtà opera d’un altissimo e semisconosciuto pittore di Assisi, citato di passaggio da Vasari nella vita di Giotto: Puccio Capanna. Da quel momento una nera coltre di silenzio è caduta su questa vicenda; e nessuno ha praticamente mai più citato né Stefano, né, poveretto, quel grandissimo pittore che comunque resta Puccio Capanna.

Conosco bene la questione, perché io stesso ho restaurato l’opera che ha consentito di ridare a Puccio Capanna la paternità di quel gruppo di stupendi dipinti: l’affresco frammentario di una delle porte urbiche di Assisi, oggi conservato nella pinacoteca comunale di quella città. Quello che un documento notarile attesta allogato il 24 novembre del 1341 appunto a Puccio Capanna e al socio Cecce di Saraceno. Ma di là da questo, cosa ha comportato la figura di Roberto Longhi per la storia dell’arte italiana?

Ha comportato che, soprattutto dalle sue lezioni universitarie degli anni ’30 e ’40 a Bologna, siano usciti alcuni importanti storici dell’arte, come Alberto Graziani, Francesco Arcangeli e Carlo Volpe. Ma che si sia poi creato una specie di chiuso giro universitario di suoi allievi, che ha trasformato l’insegnamento di una figura altissima, quale comunque è stata quella di Longhi, nel «longhismo»: cioè nella tendenza a classificare tutto in «grande genio, genio minore, seguace, satellite, amico, allievo». Ma quelle classificazioni con la storia dell’arte hanno pochissimo a che vedere. Esse infatti servono solo a favorire la formazione di gerarchie di valori in funzione di quel vero e proprio flagello italiano che è la commercializzazione dell’arte. Quella che, a partire da Adolfo Venturi, ha avuto come ricaduta l’epidemia di expertises, che vanno dalla paginetta scritta in forma di lettera, all’articolo sulla rivista, fino addirittura alla vera e propria monografia. Tutti testi finalizzati a accompagnare con attribuzioni altisonanti opere quasi sempre mediocrissime, o a valorizzare taluni artisti a dispetto di altri per pure ragioni di guadagno monetario.

Il quale guadagno monetario ha però finito col rappresentare un involontario misuratore di qualità degli storici dell’arte. Nel senso che gli antiquari giocano tutta la propria credibilità professionale nel vendere i manufatti per quel che davvero sono, quindi per il loro vero valore e mai per meno. Così che lo storico dell’arte più bravo diviene inevitabilmente quello che sbaglia meno attribuzioni. Ed è per questa ragione che l’arte medievale, i cui reperti sono in pratica quasi assenti dal mercato, è quella dove ancora oggi si commettono abusi critici enormi senza che in fondo nessuno dica nulla. Provi lei a piegare a proprio uso, falsificandole, le misure di una lastra scolpita per dimostrare a un antiquario che quell’oggetto viene dall’interno del Duomo di Modena. Quando l’antiquario si fosse accorto della truffa, e d’aver rischiato di ingannare un cliente raccontandogli bugie, come minimo quella lastra allo storico dell’arte cialtrone gliela rompeva in testa. Mentre lo stesso fatto, quando è veramente accaduto qualche anno fa, ha lasciato del tutto indifferente il mondo degli studi di storia dell’arte medievale. In ogni caso, mi può fare degli esempi di «testi finalizzati a accompagnare con attribuzioni altisonanti opere quasi sempre mediocrissime, o a valorizzare taluni artisti a dispetto di altri per pure ragioni di guadagno monetario».

Le infinite monografie e il diluvio di mostre, cataloghi e articoli usciti in questi ultimi anni su Caravaggio: ognuno con all’interno la presentazione dell’opera inedita, che poi quasi sempre di Caravaggio non è. Mentre ci sono intere scuole pochissimo studiate e pubblicate, perché manca il nome di grido. Come la pittura ligure del Quattrocento, che solo di recente, grazie al bel volume di Giuliana Algeri e Anna De Floriani, si è potuta conoscere con opere e nomi. Oppure, per fare un altro esempio, gli studi sulla pittura romagnola del ’400, che sono in pratica fermi a sessant’anni fa. Per non parlare poi dell’arte nell’estrema punta meridionale dell’ltalia, ancora di fatto ignota. Quasi che pittura e scultura fossero solo quella delle élites delle grandi corti di Roma o di Firenze, e si potesse rimuovere dagli studi qualsiasi altra forma d’arte ritenuta periferica o minore. E ciò, non solo in ossequio a una collaudata tradizione di studi, ma anche in funzione puramente mercantile.

I mercanti d’arte sono però sempre esistiti.

Mi spiego meglio. Non vedo niente di male nel commercio dell’arte. C’è sempre stato, anche perché ci sono sempre stati i collezionisti privati. La cosa grave è che venga privilegiata solo una fetta della produzione artistica unicamente perché è la sola che si può commercializzare. Ed è scandaloso che a far questo siano studiosi che svolgono le loro ricerche soprattutto al fine di promuovere il tal gruppo di quadri o di disegni che si trovano in commercio. Come ha fatto per primo Adolfo Venturi, seguito poi al galoppo da Longhi, Fiocco e tantissimi altri. Per non parlare poi del caso assolutamente incredibile di un soprintendente con solidissima fama di menagramo che va oggi in giro per Roma a firmare expertises per gli antiquari. Francamente non capisco perché, nonostante abbia segnalato la questione più volte a vari Ministri, nessuno di loro abbia preso quel tizio per un orecchio, magari prima munendosi di un potente amuleto, e non lo abbia licenziato in tronco, visto che il suo mestiere di funzionario dello Stato è di controllare la correttezza del mercato antiquario: non di favorirlo.

Non mi pare però si debbano accusare gli antiquari della disinvoltura morale di molti storici dell’arte.

Infatti non me la prendo con loro. So benissimo che, in molti casi, si deve agli antiquari la salvezza di opere d’arte e monumenti importantissimi, così come la promozione di studi storico artistici di grande valore. Si pensi a figure come quelle di Bardini e Contini Bonacossi a Firenze o a quella di Volpi a Città di Castello.

Cambiamo argomento e parliamo della tutela del patrimonio artistico. Quale esperienza ha ricavato dal ruolo che da alcuni anni sta ricoprendo di vicepresidente del Consiglio nazionale dei Beni culturali: che è poi come dire di Vice-ministro, visto che il presidente è, d’ufficio, appunto il Ministro?

Non molto brillante. Provo a farle un elenco dei problemi che mi sono parsi più gravi. Primo: il Consiglio nazionale è troppo numeroso, quindi non si possono mai prendere decisioni su problemi veri. Quando si inizia una discussione sempre si alza il parroco di Roccacannuccia o l’assessore del Comune di Vattelapesca, che sulla base di considerazioni municipali del tutto dilettantesche pone veti assurdi, impedendo a chi vuol lavorare di farlo. Questo fa sì che il Consiglio nazionale anziché essere, come dovrebbe, il punto di riferimento per l’elaborazione d’una coerente strategia di tutela per il Paese, sia diventato il mediocre palcoscenico su cui far esibire personaggi ignoti, i quali raccolgono il loro attimo di celebrità tenendo inutili quanto interminabili discorsi su problemi di poca o nessuna sostanza. Secondo: mi sembra che sia finora mancato un Ministro il quale, oltre a una conoscenza capillare dei problemi spesso tra loro molto differenti delle 20 Regioni italiane, abbia anche il polso e il coraggio di affrontare quei problemi e di risolverli. Né mi pare di vedere in giro forze politiche che abbiano la voglia e la forza di rinunciare alla logica delle compromissioni sul tipo «volemose bene» e «tengo famiglia» con cui l’ltalia è stata finora governata. Terzo: non è ammissibile che in un paese come l’ltalia, che ha un patrimonio artistico e culturale immenso, i funzionari vengano pagati con degli stipendi da miseria. Basterebbe sottrarre ai Lavori pubblici lo 0,1% del bilancio per sistemare questa situazione. Ma nessun Ministro o Direttore generale dei Beni culturali ha mai provato a farlo. Quarto: permangono nel Ministero pesanti eredità di personaggi, di cui non voglio fare il nome, che hanno avuto posizioni di rilievo al suo interno in tempi passati. Quinto: c’è il problema, gravissimo, della mancanza di un catalogo del patrimonio artistico. Capisco che l’opera di classificazione scientifica d’un patrimonio costituito da molte decine, forse centinaia, di milioni di opere d’arte, quale è il nostro, possa essere in ritardo. Non è però ammissibile che di esso non sia stata almeno effettuata nel frattempo una inventariazione fotografica: I’unica che ci può aiutare contro la miriade di furti di opere d’arte che tutti i giorni avvengono in Italia. Ancor meno ammissibile è poi che a esser privi d’un catalogo sistematico siano molti musei: cioè luoghi perfettamente circoscritti e spesso titolari di piccoli patrimoni. Mentre una vera e propria beffa è che esistano schedature più volte ripetute senza esser mai state pubblicate: ad esempio, quella della provincia di Roma. Sesto: bisogna ridiscutere la ridicola posizione degli Ispettori centrali, tenuti in un ufficio del Ministero dove nessuno li cerca e dove nessuno fa loro far niente. Un ufficio che somiglia di più a un cimitero degli elefanti che al luogo dove sono riuniti i massimi esperti del Ministero, come l’ampolloso titolo di Ispettore centrale farebbe pensare. Settimo: permane il problema dell’irrazionalità con la quale sono gestiti i numerosissimi beni immobili di proprietà demaniale. A Roma, edifici importantissimi sono in mano a Enti che potrebbero essere sfrattati senza versare troppe lacrime. Mentre nella stessa città uno dei più grandi musei d’arte antica del mondo, quello delle Terme, viene frazionato in tre sedi distinte, il Museo del medio ed estremo oriente deve pagare l’affitto a Palazzo Brancaccio e la Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini non riesce a essere il grandissimo museo che potrebbe essere solo perché la sua sede è occupata dal Circolo Ufficiali dell’Esercito. Una cosa folle.

Finiti qui i problemi?

No. Le aggiungo che un altro mostro creato da questo sistema sono le catene più o meno internazionali di soccorso dedicate solo a alcuni grandi centri, come Venezia, Firenze e anche Roma. Il polverone che queste catene di Sant’Antonio sollevano oscura di fatto l’agonia del preziosissimo tessuto connettivo fuori dalle grandi città: cioè quell’insieme di piccole e perfino infime località dove si lasciano morire opere d’arte anche insigni. Io conosco bene, per esempio, la questione dell’Abruzzo, dove negli ultimi 50 anni sono stati commessi dei veri e propri scempi. Ci sono infiniti monumenti rovinati non già dal tempo, né dai terremoti o dalla guerra, ma da restauri sbagliati, oppure iniziati e mai finiti, eseguiti dalla stessa Amministrazione dei Beni culturali. Non mi va di farle l’elenco completo, ma vi sono casi incredibili di somme enormi spese dallo Stato per devastare monumenti pubblici, cioè in pratica suoi: vedi la chiesa di Santa Maria di Collemaggio a l’Aquila, o quella di san Francesco a Tagliacozzo. Mi si dirà: la chiesa di San Francesco a Tagliacozzo è un monumento di serie B. D’accordo. Ma gli altari che hanno demolito riflettevano tutta la storia del paese e delle principali famiglie che lì avevano abitato per secoli. Senza poi contare che quelle demolizioni hanno avuto come risultato di rendere una chiesa colma di storia un assurdo hangar medievale tutto in pietra illuminata al neon, con i dipinti degli altari privati delle loro cornici originali e appesi a fili di ferro. Una serie di tragedie, queste dei nuovi allestimenti di musei e chiese, causate dal numero infinito di architetti che credono di essere innovativi perché copiano le illustrazioni d’un qualche libro sul design americano piuttosto che tedesco o finlandese: così fanno la Finlandia a Tagliacozzo!

Provincialismo o ignoranza per questi allestimenti tutti uguali, che, distruggono stupidamente secolari stratificazioni culturali delle chiese e cancellano brutalmente l’orgoglio municipale delle raccolte locali?

Certamente tutti e due. Però potentemente favoriti dalla completa assenza d’una qualsiasi forma di sorveglianza e di indirizzo da parte dello Stato. Quella che potrebbero benissimo svolgere gli ispettori centrali, per tornare a quanto dicevo prima; ma che il Ministero non gli consente di fare, preferendo tenerli a ammuffire dentro gli uffici. Ritorno all’Abruzzo. Proprio in questi giorni vorrei scrivere un articolo con l’elenco delle cose notificate dallo Stato in quella regione e andate distrutte negli ultimi cinquant’anni: sarebbe un elenco interminabile. Lo stesso mi piacerebbe fare per la Sicilia, dove ci sono dei luoghi in cui le soprintendenze sembrano non essere mai arrivate. Per esempio, la zona montana della provincia di Messina, dove io stesso ho visto delle sculture lignee policrome lasciate sotto la pioggia battente in chiese prive di tetto! Vogliamo poi parlare delle centinaia d’affreschi che senza essere stati mai fotografati cadono a pezzi nelle moltissime chiese ormai abbandonate a se stesse nelle campagne e, soprattutto, nell’Appennino?

Un problema risolvibile come?

Gliel’ho già detto: innanzitutto i funzionari delle soprintendenze devono essere pagati molto di più. Solo così si può esigere un controllo nel tempo della loro preparazione scientifica, spesso modesta e in taluni casi inesistente; e solo così si possono affidare loro incarichi precisi e dettagliati, pretendendone un rigido rispetto nei tempi e nei modi, in assenza del quale poter poi procedere al necessario licenziamento. Fosse per me, ad esempio, una delle prime cose che farei sarebbe di dividere i compiti tra chi allestisce le mostre e chi esercita il controllo del patrimonio artistico sul territorio. Due mestieri completamente diversi tra loro, dei quali il primo sembra ormai aver completamente cancellato il secondo. Oggi infatti il personale di Soprintendenza viene sempre più spesso impegnato a tempo pieno a fare mostre in genere inutili, se non scadentissime; mentre quasi più nessuno va a vedere cosa accade a monumenti, chiese, affreschi, tele, tavole, sculture, oreficerie, stoffe, parati e quant’altro sta sul territorio.

Si tratta cioè solo di creare condizioni di efficienza nel lavoro dell’Amministrazione.

Proprio così. Solo che per farlo chi la dirige dal centro dovrebbe assumersi responsabilità di comando rispetto agli uomini che ha a disposizione: cioè riconoscere pubblicamente che il tal soprintendente, il quale mostra nei fatti di essere persona colta e competente, lo si deve promuovere a ruoli di responsabilità; mentre il tal altro soprintendente, il quale dall’alto della sua incompetenza e grossolanità culturale pensa che il suo ruolo sia di quello di dar multe a tutti e di emanare divieti senza senso, lo si deve mandar via dall’Amministrazione, magari occupandolo più utilmente in compiti da vigile urbano. Ma in Italia nessuno vuole governare, perché nessuno vuole scontentare la gente. Anche se delle eccezioni ci sono state: ad esempio, Alberto Ronchey, che qualche problema lo ha affrontato, o Domenico Fisichella, che nei pochi mesi in cui è stato in carica ha rivoluzionato i vertici del Ministero.

Il problema principalmente affrontato da Ronchey è stato quello della valorizzazione del patrimonio artistico. Lo ha fatto con la sua legge sui musei, nr. 4/93, che si è però scontrata col marasma degli all’incirca 170.000 provvedimenti legislativi prodotti dall’Unità a oggi, i quali rendono tutti gli italiani colpevoli fino a prova contraria. Così che, per proteggersi da sospetti di favoritismi nell’assegnazione degli appalti, alla legge è stato affiancato un regolamento talmente complicato da renderne, come tutti dicono, molto complessa l’applicazione.

Già! Le 170.000 leggi dell’Italia, contro le poche migliaia di Inghilterra e Francia. Basterebbe questo dato per qualificare il Paese in cui viviamo: una provincia ingovernabile dove a tutti è data la più ampia libertà di litigare sul nulla, tanto i processi non durano mai meno di 15 o 20 anni. Così che tutti vivono nella più completa incertezza del proprio diritto. Ma anche la cosiddetta legge Ronchey sui musei, che pure resta molto importante, muove da fatti provinciali. La scoperta del merchandising nei musei, che è la sostanza della legge, imita infatti ciò che da molti anni avviene normalmente, ad esempio, negli Stati Uniti. Solo che là, i musei, hanno una costituzione e dei programmi del tutto diversi dai nostri. A cominciare dal loro fine eminentemente educazionale, di recupero della tradizione culturale europea, e di rappresentatività sociale. Ma siccome all’ingresso dei musei americani c’è il negozio in cui si vendono libri e gadget, e al loro interno si danno spesso concerti o pranzi, il funzionario della nostra Amministrazione o il nostro uomo politico, capitati lì per una vacanza con la moglie e i pupi, sono rimasti impressionati e si sono subito detti: «Ecco come si fa a essere internazionali!». E allora, tornati al paesello, via con i balletti «gonzagheschi» al Palazzo Ducale di Mantova, con i concerti alla Galleria Nazionale di Parma o con le sfilate di moda agli Uffizi e nelle Tombe Medicee, mettendo sullo stesso piano Michelangelo Buonarroti e la troupe di Armani, Versace, Valentino. E tutti, giornali, televisione, Ministero a applaudire, perché così sfruttiamo quello che si continua ridicolmente a definire «il nostro petrolio». Lasciamo stare i problemi di sicurezza per opere d’arte e spettatori: ad esempio, se scoppia un incendio: la tragedia delle 34 persone bruciate vive alla mostra antiquaria di Todi nel 1982 non ha evidentemente insegnato nulla. Quel che è veramente grave è il desolante spettacolo di una Nazione che rinuncia alla radice storica della propria straordinaria cultura, per ridursi a provincia piccolo-borghese soprattutto dei Paesi anglosassoni, se non a una Disneyland per il turismo d’arte.

Ma perché solo vent’anni fa operazioni del genere erano impossibili?

Sono state impossibili fino a quando in Italia è esistita una piccola élite colta, che qualcosa contava. Mentre oggi cultura e intellettuali non interessano più a nessuno: guardi come sono ridotte le terze pagine dei quotidiani. Ma molta dell’indifferenza per le opere d’arte dipende anche da quello che dicevo prima: dal privilegio della filologia nel settore degli studi storico artistici.

In che senso dice questo?

Perché la filologia all’italiana isola le opere d’arte in una serie di figure indipendenti dai contesti storici che le hanno prodotte; e così ignora quello che può essere l’impegno civile sollecitato dalla tutela delle opere d’arte intese come insieme indissolubile dal contesto che le ha prodotte. Lei ha mai esaminato le riviste uscite di recente con comitati di redazione quasi interamente costituiti dalla generazione più giovane di storici dell’arte? Prenda i sommari e vedrà che gli articoli sono tutti: «Un raggio di sole su Taddeo da Poggibonsi»; poi: «Un nuovo contributo sull’amico di Taddeo»; poi: «Rivedendo una ‘Annunziata’ di Bartolino da Montecatini». Gli stessi titoli tra Pascoli e D’Annunzio delle riviste di 50-60-70 anni fa. E quando ho chiesto a uno di questi giovani come mai proprio loro, che dicono tutti di essere a sinistra della sinistra, invece di assumere una presa di posizione forte, solida, cosciente di denuncia della rovina che incombe sul nostro patrimonio artistico, proprio loro scrivono articoli di filologia che inevitabilmente finiscono per confluire in quegli interessi economici antiquariali ai quali dicono di essere assolutamente contrari. Ebbene, quando gli ho fatto questa domanda quello mi ha risposto: «noi non si bercia». E’ la solita viltà della classe media italiana, la sua mancanza d’una vera coscienza civile, meno che mai presente nel cosiddetto ceto intellettuale. Quanti sono stati i professori universitari che non hanno giurato per il fascismo? Dodici. Quanti sono gli intellettuali italiani che hanno denunciato pubblicamente le atrocità del comunismo? Forse nemmeno dodici.

Quindi lei non salva proprio alcun storico dell’arte italiano?

Alcuni ci sono. Ma sono davvero pochissimi. Il loro numero lo si potrebbe dedurre dalle lettere di Soprintendenti e professori universitari che denunciano sui giornali l’incuria e l’incompetenza che hanno condotto a fatti gravissimi come, da ultimo, il crollo della Cattedrale di Noto. Praticamente non se ne leggono mai. Ma poi quel che non funziona è il sistema nel suo insieme. Lei pensi come è insegnata la storia dell’arte all’Università: quanti professori vede nei musei con i loro allievi? Pochissimi. Ammettiamo pure che, siccome i musei sono pubblici, i visitatori rendano impossibile a un professore di fare lezione al loro interno. L’Italia possiede però, a differenza di tutti gli altri Paesi, una quantità di depositi che potrebbero magnificamente servire come study collection dove far vedere agli studenti le opere d’arte dal vero e non in diapositiva o in fotografia. Si ricordi che è molto più importante l’esame di un solo dipinto in originale che centomila parole ex catedra, tra l’altro spesso dette in un linguaggio astruso, perché inutilmente ricercato e letterario. Le espongo un caso. A Firenze esiste una collezione pubblica che quasi nessuno conosce, donata negli anni 30 al Comune. Parlo della Collezione Corsi, la quale è composta da molte centinaia di quadri tra importanti, notevoli, croste, copie, falsi. Questa collezione viene ospitata al secondo piano del Museo Bardini, che non è agibile per il rischio di crollo dei pavimenti nel caso di un afflusso eccessivo di persone. Al piano terreno esiste però un grande salone vuoto, dove si potrebbe temporaneamente esporre una scelta di queste opere su cui tenere delle lezioni. Sulla base di esempi concreti si potrebbe insegnare agli studenti a districarsi tra i diversi stili degli autori di quei dipinti. Ma soprattutto gli si potrebbe far capire che un capolavoro può essere storicamente meno importante d’una opera minore; che una mera crosta devozionale può rappresentare molto meglio d’una importante pala d’altare il sentimento religioso d’una popolazione; che un falso può spiegare assai più sinteticamente degli originali il gusto di un’epoca; che un’opera si può essersi rovinata per ragioni naturali ma anche per un cattivo restauro; che cosa sia una ridipintura. E’ solo così che si formano le competenze del filologo e le basi per quella conoscenza sulla quale poter poi incrociare le opere con i contesti storici, culturali, sociali, politici, religiosi nei quali o per i quali sono state eseguite.

E per quale motivo non si fa questo tipo di lezioni?

Perché il professore universitario italiano è come Melchisedec o il papa: una volta nominato «tu es sacerdos in aeternum»! Mentre in tutto il mondo civile, con pochissime eccezioni, i professori universitari sono assunti con contratti rinnovabili ogni 2 o 3 anni, su scrutinio non solo dei colleghi della facoltà, ma anche degli allievi. Se si facesse così anche da noi, ad esempio, finirebbe immediatamente lo scandalo dei professori che tengono una o due lezioni all’anno, affidando tutto agli assistenti, ai vice, ai portaborse in attesa di essere vice, al giornalista «perché con la stampa conviene sempre essere amici», al soprintendente «perché così mi chiama se fa una mostra», alla moglie del capo dei vigili urbani «così se prendo una multa me la toglie» e via di seguito. Con quel tipo di controllo incrociato i professori sarebbero invece finalmente costretti a occuparsi a tempo pieno della loro cattedra: cioè a svolgere il lavoro per il quale sono pagati dallo Stato con danari pubblici. Solo che in Italia i professori universitari sono un tabù. Una setta intoccabile che ha portato alla formazione di cricche a sfondo politico e commerciale, e ai bidoni dei concorsi truccati. Tanto, chi gli dice niente? Sono stati persino pubblicati libri che descrivono questi concorsi truccati, facendo nomi e cognomi di benefattori e beneficati. Ne hanno mai colpito uno? Mai! Restano tutti belli belli in cattedra a fare i loro maneggi nel nome del popolo italiano! E se proprio insisti nelle lamentele, ti viene risposto come fanno i credenti quando parlano dei preti disonesti: «si sa, la carne è debole». Provi lei a dare giustificazioni di questo genere nei Paesi anglosassoni, dove solo l’ombra d’un sospetto nei comportamenti morali o amministrativi conduce all’immediato licenziamento. Veda lei cosa sarebbe successo negli Stati Uniti se sui giornali fosse arrivata la notizia che un professore universitario era sospettato d’aver organizzato una falsa rapina per far scomparire le prove d’una truffa di dipinti falsi venduti col suo avvallo a un ingenuo commerciante, come in Italia è accaduto a Roma e dintorni! Veda lei cosa sarebbe successo, sempre negli Stati Uniti, se di nuovo sui giornali si fosse parlato d’un professore universitario che aveva ricevuto dallo Stato un milione di dollari per organizzare mostre poi mai allestite o per aprire al pubblico un museo poi rimasto ermeticamente chiuso, come in Italia è accaduto a un cattedratico, il quale ha avuto miliardi di lire dello Stato per quel misterioso museo universitario del Csac e per le mostre fantasma su Parmigianino e Correggio! Veda lei se questi due personaggi - negli Stati Uniti, ma anche in qualsiasi altro Paese diverso dall’Italia, terzo mondo compreso - anziché restare indisturbati in cattedra come stanno, non sarebbero stati mandati a casa in attesa che un’apposita inchiesta giudiziaria di Procura della Repubblica e Corte dei Conti chiarisse pubblicamente le questioni di rapine, false o vere, e di miliardi dello Stato finiti nel nulla!

A conferma della incredibile situazione da lei descritta si può aggiungere che lo stesso cattedratico delle mostre fantasma è stato per una ventina di anni direttore del «misterioso museo»; dopodichè la carica è passata alla moglie. Una successione dinastica che si commenta abbondantemente da sola; e tuttavia caduta nella più completa indifferenza generale. In ogni caso, non crede che uno dei principali motivi dell’abbandono del patrimonio artistico derivi anche dall’assenza di un vero interesse della società civile per la sua difesa? Un interesse che fino a non molti anni fa era nei fatti - basta pensare all’anatema che gravava sui furti sacrileghi nelle chiese, oggi all’ordine del giorno -, ma che nel presente si può ottenere solo con una politica scolastica di educazione alla conoscenza e al rispetto del nostro patrimonio artistico. Un obiettivo che andrebbe conseguito soprattutto lavorando sui bambini delle scuole elementari. Mentre oggi la storia dell’arte è insegnata per pochissime ore alla settimana solo nei licei classici, scientifici e artistici, con oltretutto la ciclica proposta ministeriale d’abolirla del tutto. Né a questa indifferenza del Ministero della Pubblica istruzione possono sostituirsi le volontarie e spesso meritorie iniziative didattiche di alcune soprintendenze.

Ha perfettamente ragione. Tra l’altro, così facendo, si otterrebbe anche l’importante effetto di sottrarre dall’attuale condizione di sottoccupazione, se non di diretta disoccupazione, la quasi totalità dei giovani laureati in storia dell’arte. Bisognerebbe istituire in tutti i musei delle nostre città una o due sale con esposti non gli originali, ma delle riproduzioni; e su quelle insegnare ai bambini a guardare i dipinti, come si fa, ad esempio, al Metropolitan Museum di New York. Forse sarebbe anche l’unico modo di evitare gli atti di vandalismo, come scritte, buchi e graffi, che le mandrie annoiate e indifferenti di studenti portati in gita scolastica a Assisi, piuttosto che a Roma o a Firenze, compiono su dipinti e statue con ormai costante frequenza.

Infatti, nei primi anni ’60 Ennio Flaiano aveva profeticamente scritto - cito a memoria - che «il Colosso di Rodi non cadde per un terremoto, bensì perché minato alla base dalle firme dei turisti». Non crede però che se davvero si iniziasse in Italia a insegnare la storia dell’arte ai bambini, bisognerebbe soprattutto far loro conoscere e amare le testimonianze storico artistiche del territorio in cui vivono? Solo così si può da sperare in una reazione d’indignazione civile quando dovesse arrivare un Tir davanti alla chiesa della loro città o del loro paese, con i ladri che si mettono a caricare le tele degli altari o le balaustre in marmo della zona presbiteriale. Mentre io stesso ho assistito a esercitazione didattiche di soprintendenze durante le quali si parlava a bambini di argomenti assolutamente fuori dalla loro portata, quali il significato iconologico della natura morta o le radici storiche dell’impressionismo.

Con i ragazzini che si mettono a dormire o a fare chiasso e che comunque di quelle cose non capiscono nulla, perché nulla possono capire. Vede, il problema è sempre il solito: la cultura piccolo-borghese di quella classe media italiana che detesto anche per episodi come questo. L’iconologia è un metodo d’indagine molto serio e importante se a applicarla sono persone di cultura e erudizione sterminate, com’erano Aby Warburg o Erwin Panofsky. Diventa invece un fatto ridicolo se a parlarne sono una serie di persone che sfogano la loro frustrazione di storici dell’arte mancati, ripetendo a dei poveri bambini le lezioncine imparate anni prima all’università. Quell’iconologia «fai da te» all’italiana che assomiglia alla dietrologia di un certo nostro giornalismo: qui c’é il furbetto che spiega «cosa veramente si nasconde dietro un fatto»; la c’è il furbetto che scopre «il vero messaggio» nascosto dentro l’immagine dipinta. Riguardo invece all’impressionismo, il successo che ne fa un cavallo di battaglia evergreen si deve alla sua più che capillare diffusione in riproduzione come decoro piccolo-borghese degli appartamenti della solita classe media italiana: sullo stesso genere, per intenderci, dell’orologio a cucù. Pensi che a Milano sono state di recente aperte all’incirca insieme e nella stessa sede di Palazzo reale una meravigliosa mostra su Alessandro Magnasco e un’altra sugli impressionisti nei Musei russi. Per gli impressionisti c’erano delle lunghissime file di gente in attesa; mentre alla mostra su Magnasco nessuna fila e dentro quattro gatti. Per quale ragione? Perché la gente delle lunghe file può sempre ridurre un paesaggio impressionista al commento: «Guarda un po’ Righetto! pare proprio er Soratte come se vede da casa de’ zia Elide»; mentre molto difficilmente può avere una adesione emotiva alla complessità di pensiero e alla drammaticità esistenziale della pittura di Magnasco.

Forse però gli italiani seguono con tanto interesse le mostre degli impressionisti perché diventa l’unico modo per vedere dipinti di quella scuola, dato che nei nostri musei non ne esistono.

Veramente si deve dire che nei nostri musei ci sono solo opere d’arte che lo Stato si è più o meno casualmente trovato in mano al momento della Unità d’Italia. E meno male che si trattava di gran lunga del più importante e cospicuo patrimonio artistico del mondo, e dunque in grado di vivere ampiamente di rendita così com’era! Perché, dopo di allora, nessun Re, Duce, Presidente della Repubblica, Ministro è mai stato sfiorato dall’idea di comprare qualche pezzo importante sul mercato per integrare secondo un disegno razionale quel che già possedevamo di antico. Oppure, quando lo si è fatto, abbiamo fatto ridere il mondo intero. Per tutti basti la grottesca vicenda della “Madonna della palma”. Una crosta ridicola che l’allora Consiglio Superiore delle Antichità e belle Arti scambiò per un’opera di Raffaello e la fece perciò comprare allo Stato, destinandola alla galleria Nazionale delle Marche di Urbino: quest’ultima, la città natale di Raffaello, dove tuttavia non è rimasta opera alcuna di questo supremo artista. E nemmeno si è pensato, con la sola eccezione della piccola collezione costituita presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, di dover raccogliere le testimonianze di quanto l’arte contemporanea andava creando in campo artistico per l’Europa o negli Stati Uniti e nel resto del mondo. L’Italia ha avuto entro i propri confini quadri formidabili di impressionisti e post impressionisti, ma li ha lasciati uscire tutti. Tutti i Cézanne della collezione di Egisto Fabbri, per esempio, sono finiti all’ambasciata americana di Parigi: ed erano capolavori assoluti. Poi la bellissima versione del Déjeuner sur l’herbe di Eduard Manet che era a Milano: sparita, anche quella.

Come è potuto accadere se in Italia si tende a notificare tutto: il possibile e anche l’impossibile?

La spiegazione è che agli inizi di questo secolo c’è stata in Italia una campagna antifrancese: quindi quegli artisti non li hanno presi sul serio. Pensi che quando nel 1920 si tenne a Venezia la grande mostra di Cézanne, uno dei massimi rappresentanti allora dell’intellighenzia italiana, Emilio Cecchi, dedicò la sua attenzione a Ignacio Zuloaga e non al grandissimo pittore francese: come allora si disse, «gli piacevano di più gli impressionanti degli impressionisti»! Un atteggiamento, quello di Cecchi, peraltro non diverso dalle fiere pernacchie di Ugo Ojetti sempre alla pittura impressionista: da critico fascista militante quale era, egli affermava granitico che l’arte «da noi, dev’essere italiana». Ma la cosa più incredibile di questa situazione è che, mentre da una parte i nostri critici demolivano la pittura francese o la ignoravano, dall’altra cercavano di rivalutare la pittura dell’Ottocento italiano, senza tuttavia capirla; e così ammanendoci croste immonde come fossero grandi opere. Recentemente ho visto alcuni dipinti di postmacchiaioli del tutto ignoti che sono capolavori assoluti. Ma pittori straordinari sono anche certi veristi, che hanno opere spesso d’una qualità così alta da stare alla pari con i grandi naturalisti russi dell’epoca: per esempio, i paesaggi di Guglielmo Ciardi. Come è poi che di Giovanni Fattori ci facevano vedere soltanto gli scarabocchi sui coperchi delle scatole di sigari, mentre i suoi grandi quadri, quelli sì davvero meravigliosi e frutto di molta più cura e impegno da parte dell’artista, sembrava quasi non esistessero? E la pittura dell’Ottocento a Genova, a Napoli o a Palermo?

E’ un po’ la stessa logica per la quale di Antonio Canova si preferivano i bozzetti alle sue meravigliose statue, definendo queste ultime «freddamente accademiche». L’ennesima dimostrazione, non solo della totale incapacità di promuovere l’arte italiana dell’Ottocento nella stima internazionale, ma anche di cecità critica, visto che quelle che Canova licenziava per opere sue erano proprio le grandi sculture e non certamente i loro bozzetti.

Direi che al contrario degli altri Paesi europei, I’ltalia ha direttamente ignorato il proprio Ottocento. Un atteggiamento tra il suicidio e la provincia, che è l’esatto contrario, ad esempio, di quanto è accaduto in Francia per gli impressionisti, sostenuti con un battage pubblicitario senza precedenti, al quale ha partecipato anche lo Stato con la costruzione di musei dedicati solo a quel tipo di pittura. Un’altra conferma del provincialismo dei nostri critici è il completo disinteresse, fino a poco tempo fa, per la pittura inglese di quello stesso periodo. Quasi che giganti della pittura come William Turner, Frédérick Lord Leighton, Lawrence Alma Tadema non fossero mai esistiti. Solo pochissimi, in Italia, alla fine dell’Ottocento, conoscevano e apprezzavano quella pittura: uno era Gabriele D’Annunzio. Senza poi contare un altro fatto culturale d’enorme importanza per chiunque faccia davvero il mestiere del critico d’arte. La percezione della natura nella fotografia e nel cinema non viene fuori dagli impressionisti, ma proprio dalla pittura inglese. Ci sono delle soluzioni compositive, in Alma Tadema per esempio, che si ritrovano pari pari nel cinema hollywoodiano degli anni ’30 e ’40. Lo stesso per la letteratura: molti temi del cinema americano fino agli anni ’50 vengono dalla letteratura inglese dell’Ottocento, non certo dai Promessi sposi.

Anche il nostro Novecento è stato poi abbastanza abbandonato a se stesso.

Lo dimostra lo scandalo della mancata tutela delle sue cose, in particolare gli edifici. La pazzesca appendice fatta alla Stazione di Firenze di Giovanni Michelucci, che ha sfigurato una delle poche opere d’architettura italiana moderna di grande respiro. Oppure la costruzione dello Stadio Olimpico a Roma, che ha vanificato il meraviglioso rapporto tra costruzioni e paesaggio al Foro Italico. Infine, sempre a Roma, la gravissima vicenda di piazza Augusto Imperatore. Bella o brutta che sia, è lì ormai da sessant’anni e fa comunque parte di un momento della storia della città. Ma il Comune vuole disfarla per piazzarci un auditorium. E’ la solita classe media italiana che crede di riscattare il proprio provincialismo piccolo borghese imitando qualche straniero. In questo caso, forse, le grandi costruzioni promosse dai presidenti francesi, come il Beaubourg di Pompidou o la Défense di Mitterand. Dopodiché il sindaco di Roma penserà d’aver reso internazionale una città dove non puoi camminare sui marciapiedi per le cacche dei cani o dove interi palazzi storici vengono sfregiati e devastati dai vandali di giorno e di notte, come Villa Aldobrandini a Magnanapoli, di cui proprio in questi anni hanno distrutto tutto il ninfeo. E’ incredibile.

Ancora più triste per chi, come lei, ha visto Roma negli anni ’30: una città, almeno a giudicare dalle foto, ancora quasi intatta.

Roma era una città bellissima e non ce ne siamo accorti. Bellissima, nonostante fosse già stata molto rovinata dai piemontesi. Non va dimenticato che in trent’anni, tra il 1870 e il 1900, è stato distrutto un terzo della città pontificia, con la demolizione di monumenti che chiunque avrebbe protetto sotto vetro per la loro meravigliosa bellezza ambientale e artistica. Lo scempio dei Lungotevere, la distruzione di San Salvatore al Ponte, di Palazzo Altoviti, di tutte le ville della nobiltà papale: quelle dell’Esquilino, Villa Palombara, Villa Ludovisi, Villa Altemps di cui s’era salvato il bellissimo corpo centrale pieno di statue antiche, poi tutte decapitate, rubate, rovinate dall’orrenda stupidità dei vandali, peraltro perfettamente simmetrica a quella di chi ha lasciato aperti al pubblico quei tesori. Poi lo sfregio più grave: l’inutile monumento a Vittorio Emanuele ll, che costò lo sventramento del cuore di Roma. Se penso alle chiacchiere di Antonio Cederna contro «il bieco stradone di via dell’lmpero!». Però il polemista Cederna non ha mai preso in considerazione come il bieco stradone fosse la logica conseguenza del monumento a Vittorio Emanuele II; e che forse, anziché distruggere il primo, bisognava far saltare in aria il secondo. Ma già, il mostro sacro del Piemonte non si tocca; e con lui I’Unità d’ltalia, il Re Galantuomo, Camillo Benso conte di Cavour e tutti gli altri. Invece sono loro i principali responsabili dello sfascio attuale non solo di Roma, ma del Paese. L’ltalia non è stata fatta per volontà popolare. E’ stata fatta per conquista regia. Il signor Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, non ha nemmeno trovato il coraggio di farsi chiamare Vittorio Emanuele I, Re d’ltalia. Basterebbe questo a capire come è andata avanti l’unità italiana, con le conseguenze gravissime che ne sono venute. Questa era una Nazione che si fondava sulla repressione interna e sulle avventure all’estero; e oggi, che la repressione interna e le avventure all’estero non si possono più fare, si sfascia. Come è logico che sia.

Dal suo triste elenco manca Villa Pamphilj, la cui devastazione è recentissima. I principi Doria, che ne erano i proprietari, l’avevano infatti tenuta ben chiusa e in perfetto stato di conservazione fino a trent’anni fa, quando fu loro espropriata.

L’ennesimo danno portato all’Italia dall’egemonia culturale d’una classe media di intellettuali demagoghi e moralisti, aiutati dal perenne dilettantismo barricadero delle associazioni culturali del tipo Italia Nostra. Nessuno allora si preoccupò di tutelare con servizi diurni e notturni di sorveglianza l’unica villa europea barocca rimasta miracolosamente intatta fino alla metà del XX secolo. E dopo un mese dall’apertura al pubblico i marmi antichi, le iscrizioni, le statue, le fontane erano stati tutti rubati o rotti col martello dai vandali. Ma quello che contava era «dare il verde al popolo». Perché allora non si prendono i codici miniati e si bruciano per riscaldare la minestra ai poveri! La cosa grave non è l’intenzione buona, ma la sua realizzazione dilettantesca. Del resto ogni Paese ha quel che si merita.

Basterebbe pensare a come gli assessorati all’urbanistica hanno ridotto le periferie delle nostre città.

Non ne parliamo. Cos’è Palermo senza più la Conca d’Oro, cancellata da una congerie informe di migliaia di condomini, ville e villette? Cos’è Napoli soffocata dall’edilizia mostruosa del sacco perpetrato alla città dal 1945 a oggi? E la periferia di Roma? Anziché far espandere la città verso il mare per darle un limite, come voleva Mussolini con i suoi bravissimi urbanisti, la si è ridotta a un’immensa megalopoli mediorientale, che dilaga nel più assoluto disordine da Tivoli a Ostia. E l’espandersi metastatico di Milano, una città che ormai inizia a Piacenza e finisce a Varese? Come si potrà poi risarcire il meraviglioso paesaggio delle nostre coste marine, distrutto dalla criminale fila continua di catapecchie, casine e casoni che vi sono stati costruiti sopra, da Trieste fin giù a Taranto e poi di nuovo su fino a Ventimiglia? E l’articolo 9 della Costituzione che pone la tutela del paesaggio come obbligo etico e morale della Nazione? Se ne sono fregati tutti, compreso il Ministero dei Beni culturali e ambientali. Per poi far finire ogni cosa a tarallucci e vino. Secondo l’immodificabile immoralità italiana, le forze politiche hanno chiuso la questione votando tutte insieme come un sol uomo la legge sul condono edilizio e così si è reso legale lo scempio dell’Italia. Un’autentica vergogna.

Questo è il prezzo che gli italiani pagano per aver fatto governare una classe politica assolutamente incapace di valutare l’importanza del problema culturale per il progresso civile d’una Nazione.

La nostra classe politica ha addirittura calpestato, vilipeso il problema culturale. Rammento benissimo quando Giulio Andreotti voleva far proibire o almeno tagliare un film di Ejzenstejn perché c’erano delle raffigurazioni ritenute empie della messa cattolica! O quando Palmiro Togliatti, dopo che in Russia era stata impedita la pubblicazione del Dottor Zivago, disse in televisione che era un brutto romanzo; o quando si proibirono i manifesti con La nascita di Venere di Botticelli, perché la sua nudità era oscena! Non si ricorda che cosa è stato un personaggio come Mario Scelba? O dello schiaffo dato in pubblico da Oscar Luigi Scalfaro a una signora dalla scollatura troppo generosa? Il fuoco sotto la cenere di quell’esplosione di ignoranza, trivialità, oscenità, che oggi imperano in Italia. Anche nella televisione pubblica! Una cosa davvero inqualificabile.

Né credo la cosa potrà molto migliorare se, come molti auspicano, si affidasse ai privati la gestione del patrimonio culturale del Paese?

Se sono le fondazioni i privati ai quali pensano quei molti, per carità! Una pletora di istituzioni inutili che non servono assolutamente a niente, gestite male e quasi tutte senza fondi. Una zavorra per lo Stato. Mentre le fondazioni delle banche hanno troppi soldi che spendono quasi sempre senza senso. Pagano centinaia di milioni per comprare una tela senza significato del solito «maestro del sorcetto» perché raccomandata da un conoscitore locale e non spendono nulla per comprare quadri davvero belli o per finanziare attività utilissime, quali sarebbero, in primo luogo, quell’opera di manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, che nessuno svolge più, o quella della catalogazione.

Non esistono dunque soluzioni per porre rimedio alla situazione davvero terribile che lei ha descritto?

Storicamente è dimostrato che l’unico modo per far funzionare l’Italia è di metterla sotto una dominazione straniera. Quindi, per il patrimonio artistico, la soluzione potrebbe essere di porlo sotto la tutela d’una commissione franco-inglese-tedesca. Per l’ltalia, in generale, le soluzioni sarebbero invece due, che non descrivo perché potrei passare dei guai. Le dirò solo che una è radicale, I’altra molto sanguinaria. Nemmeno infine escluderei che un’altra soluzione possa venire dal naturale svolgersi delle cose. Sono infatti convinto che se si andrà ancora oltre il punto minimo già toccato, la Nazione potrebbe avere un incontrollabile moto fisiologico di ripulsa. Anche violento.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.