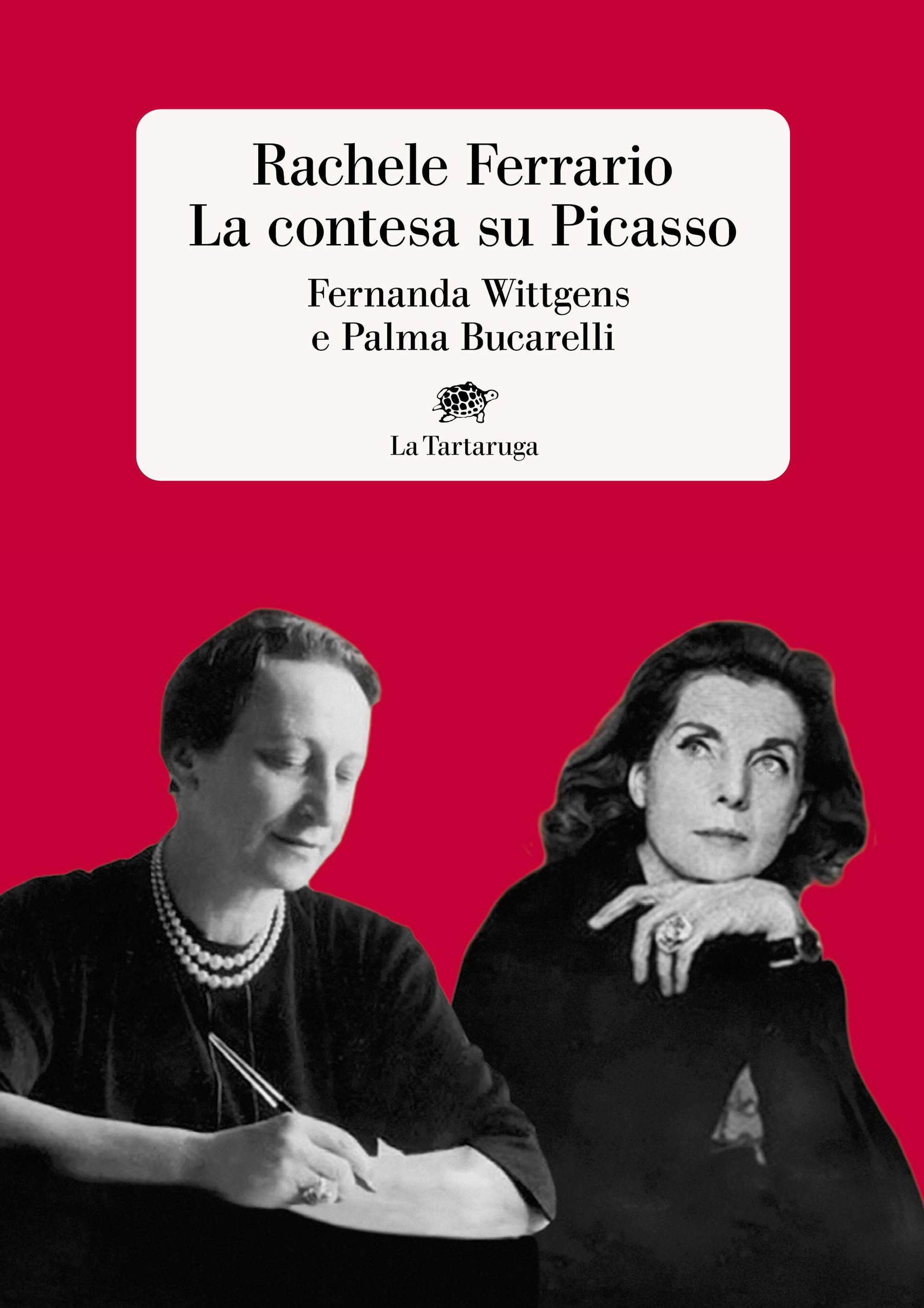

La Contesa su Picasso: Rachele Ferrario racconta la storia di Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli

Ci sono saggi che si leggono come romanzi, perché trattano di fatti, personaggi e tematiche che suscitano interesse e curiosità anche in un pubblico di non addetti ai lavori. Il merito è di chi li scrive, abile nel condurre il lettore alla scoperta dei protagonisti di tali storie, rendendoli vivi e attuali all’interno della vicenda trattata. Ne La Contesa su Picasso (ed. La Tartaruga, 2024) Rachele Ferrario racconta con passione, semplicità di stile e chiarezza narrativa le storie parallele di Fernanda Wittgens (Milano, 1903 – 1957) e di Palma Bucarelli (Roma, 1910 – 1998) che si sfidarono nell’allestimento della prima mostra che l’Italia avrebbe dedicato a Pablo Picasso: due donne eccezionali che hanno cambiato la storia dell’arte italiana, reinventando l’idea stessa di museo e anticipando alcune tendenze attuali. La prima come direttrice della Pinacoteca Nazionale di Brera, a Milano; la seconda, alla direzione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e in veste di strenua promotrice degli artisti italiani del secondo dopoguerra. Specialista del Novecento, insegnante di Fenomenologia delle arti all’Accademia di Brera di Milano (ma anche curatrice di mostre, archivista e saggista) Rachele Ferrario è impegnata in questi giorni nella promozione per l’Italia di questo breve saggio, che rievoca una pagina forse poco nota, ma senza dubbio avvincente, della nostra recente storia culturale. Una storia che culmina nel 1953 con la doppia mostra di Picasso, prima a Roma e poi a Milano.

FL. Come nasce l’idea del libro?

RF. L’idea nasce durante la stesura della biografia di Palma Bucarelli. Mi era rimasta tra le dita la storia appassionante della sfida per il primato della mostra su Picasso, tra Roma e Milano. Dopo aver scritto di Palma e di Margherita Sarfatti, mancava una terza importante figura femminile, quella di Fernanda Wittgens, attiva sulla scena milanese. In questo libro racconto la storia di due donne molto diverse tra loro, che si sfidano per l’allestimento della prima mostra di Picasso in Italia; sullo sfondo, tanti personaggi secondari e le vicende storiche di due grandi città che, all’alba del secondo dopoguerra, rinascono, si aprono alle novità artistiche (e non solo) e si contendono il primato culturale in Italia.

Qual è la differenza sostanziale, e più evidente, fra le personalità di Fernanda Wittgens e quella di Palma Bucarelli?

Entrambe ereditano la lezione di Margherita Sarfatti, che è la prima vera critica d’arte in Europa. Per un periodo, almeno fino al 1945, le loro vite sembrano scorrere parallele: sono dichiaratamente antifasciste; sono abituate a trattare con il potere e con i politici; entrambe si prodigano e rischiano la vita per salvare i capolavori dell’arte dalle distruzioni della guerra. Non appena cessa il conflitto, però, tutto cambia. Per i successivi dodici anni, Wittgens e Bucarelli si marcano strette: si ammirano a vicenda, ma vivono una sorta di antagonismo, determinate a rendere grandi i musei che rifondano e dirigono: la Pinacoteca di Brera a Milano e la Galleria Nazionale d’arte moderna a Roma. Wittgens ha uno sguardo antimodernista: è una purista dell’arte. Bucarelli, invece, è moderna o, meglio, modernista e guarda soprattutto al contemporaneo. La contesa per la mostra di Picasso è il punto di incontro-scontro fra queste differenze sostanziali. La sfida fra Fernanda e Palma è anche sul piano della comunicazione: entrambe compaiono sui rotocalchi dell’epoca e sfruttano il linguaggio della stampa popolare per mostrare alle donne che è possibile avere un ruolo sociale, e persino politico, anche al di fuori delle pareti domestiche.

Il 1953 è l’anno di Picasso in Italia. La sua presenza (non personale, ma delle sue opere) segna un momento fondamentale per la crescita artistica dell’Italia della rinascita. In cosa si distinguono le mostre di Roma e Milano, dal punto di vista critico e dell’allestimento?

Il 1953 è l’anno simbolo della rinascita culturale dell’Italia. A Roma, Bucarelli fa la prima grande mostra critica in Italia dedicata all’opera di Pablo Picasso, concentrandosi in particolare sull’ultimo periodo di produzione dell’artista. La mostra romana è però penalizzata dalle imminenti elezioni politiche. La tela Massacro in Corea è arrivata nella capitale, ma una lettera a Palma Bucarelli del sottosegretario della Democrazia cristiana, Giulio Andreotti, ne impedisce l’esposizione. Wittgens a Palazzo Reale, invece, in settembre riuscirà a realizzare una mostra con opere anche del primo Picasso e soprattutto a presentare in extremis, e quasi in chiusura, la grande tela di Guernica, il simbolo della tragedia della guerra che viene esposta nella sala bombardata delle Cariatidi. Se a Roma la politica gioca a sfavore di Bucarelli, a Milano la stessa politica (con la vittoria delle Dc nelle allora recenti elezioni) favorisce le scelte di Wittgens e di Milano stessa, città simbolo della Resistenza.

Oggi occuparsi di cultura è ancora un atto politico e sociale come lo intendevano Fernanda Wittengs e Palma Bucarelli? In cosa consiste la loro modernità?

Qualche tempo fa, sui social media, Marina Abramovic citava Matisse che, durante la guerra, dipingeva solo fiori. Neppure Picasso, del resto, durante le due guerre si era recato al fronte né aveva combattuto in prima persona, anche se di fatto era un artista “politico”. Tutta l’arte, come tale, agisce sull’etica dell’uomo e non può che avere un ruolo politico, nel senso alto della responsabilità civile. Per Wittgens e Bucarelli era evidente che il comportamento personale si riflettesse nell’azione politica, nell’impegno e nell’etica sociale: rappresentava la loro visione del loro mondo. Per entrambe, infatti, il senso civile di protezione del patrimonio artistico coincideva con la difesa della dignità e della memoria dell’essere umano. Un concetto antico e di altissima civiltà.

Qual è oggi il ruolo di un museo o di una collezione d’arte, pubblica o privata?

Oggi i musei possono diventare sempre più luoghi di riflessione e di aggregazione sociale, oltre che custodi di cultura storica e di memoria artistica. Hanno potenzialità comunicative straordinarie e possono trasformarsi in display narrativi, luoghi cioè in cui si narrano storie e si trasmette la possibilità di una nuova utopia, dentro la grande scatola distopica in cui si sta chiudendo l’uomo tecnologico.

Prossime date di presentazione del libro La contesa su Picasso di Rachele Ferrario

2 aprile – Venezia, Biennale di Venezia, Ca’ Giustinian

8 maggio – Casale Monferrato, Accademia Filarmonica

10 maggio – Verona, Museo degli Affreschi

15-19 maggio – Torino, Salone del Libro (data da destinarsi)

28 maggio – Lecce, Fondazione Biscozzi

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE