“La natura? Non esiste: è un'idea, un sistema di relazioni”. Conversazione con Caterina Sbrana

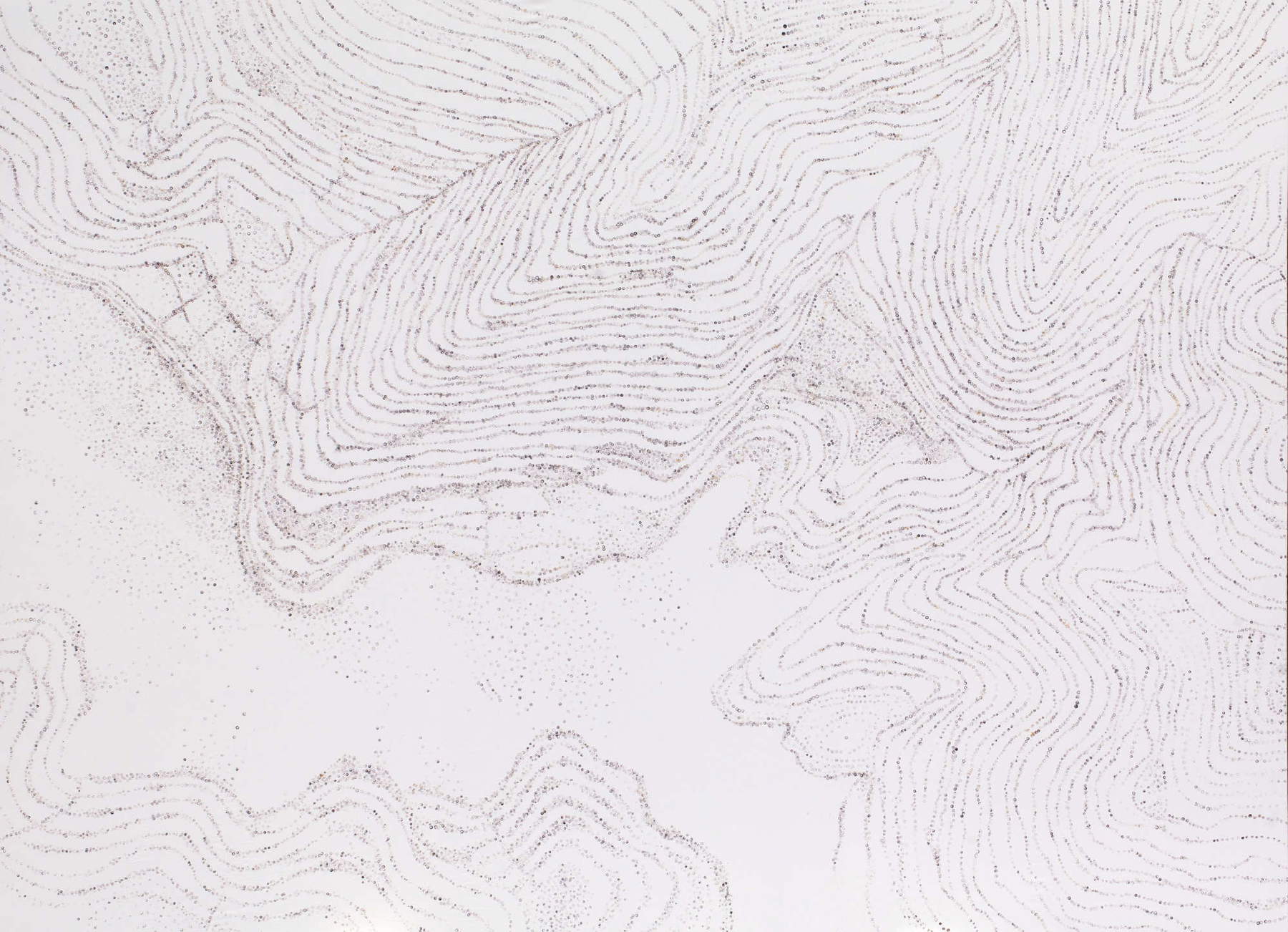

Una ricerca in bilico tra l’uso di materiali primordiali, le tecniche della tradizione e una visione contemporanea contaminata dalla tecnologia. È quella di Caterina Sbrana (Pisa, 1977), artista che, attraverso l’immaginario geografico, indaga gli spazi liminali in cui si incontrano natura e cultura, umano e non umano. Dopo studi classici, studia restauro di dipinti all’Istituto Europeo delle Arti Operative di Perugia e si laurea all’Accademia di Belle Arti di Carrara in Pittura e Arti Visive. La raccolta di tracce, residui, textures e il rapporto diretto con il paesaggio sono al centro del suo lavoro che si avvale di media diversi. Il segno delle capsule di papavero diventa un pixel naturale per comporre grandi mappe mentre terre, succhi e pigmenti vegetali ottenuti da piante selvatiche e tintorie, raccolte o coltivate, diventano il materiale per dipingere paesaggi ispirati a visioni digitali, oggetti e nature morte in ceramica registrano l’incontro tra il tempo umano e il tempo ciclico della natura. Dal 2009 è cofondatrice con Gabriele Mallegni di Studio17 manifattura e spazio multidisciplinare dedicato alle arti visive e al design. Nel 2018-2019 ha curato insieme a Luca Carli Ballola, Irene Balzani e Michela Mei, A più voci, un progetto della Fondazione Strozzi per le persone malate di Alzheimer e per chi se ne prende cura, nel 2022 sempre per A più voci, in occasione dell’Alzheimer fest, ha presentato il workshop L’insurrezione dei semi, ispirato ad un testo di Giuliano Scabia. Ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero.

GL. Per la maggior parte degli artisti, l’infanzia rappresenta il periodo d’oro in cui iniziano a manifestarsi i primi sintomi di un certo interesse verso l’arte. È stato così anche per te?

CS. Credo che un certo tipo di sintomi siano comuni a molti bambini, solo che in alcuni casi non smettono di manifestarsi e durano tutta la vita. I miei erano giovani e lavoravano da poco, compravano grafiche e dipinti a rate in una galleria di Pisa, la galleria Giorni che trattava diversi artisti pisani e non: Tono Zancanaro, Renzo Bussotti, Uliano Martini. Appendevano questi dipinti e incisioni, alcuni molto drammatici, ovunque, anche nella camera mia e di mio fratello, li guardavamo a lungo e per esorcizzare ci inventavamo storie. Uliano Martini era un nostro parente, dipingeva cieli, le macerie di Pisa del dopoguerra, i paesaggi dei Monti Pisani dove aveva fatto la resistenza di cui lui è stato parte attiva e testimone importante, avevamo a casa una sua Giovanna d’Arco ispirata ad una sequenza del film di Dreyer. Lo incontravo quando andavo in città con la mia mamma, aveva uno studio vicino alla chiesa di San Michele in Borgo stretto. Ero piccola e questo signore alto, sottile, con i capelli bianchi e il basco nero si chinava per salutarmi, dietro la sua testa i marmi della chiesa e la maternità di Lupo di Francesco. Era diverso, aveva un odore diverso, un odore di resina che avrei imparato a conoscere anni dopo, sembrava provenire da un luogo altro. Lo guardavo, e il mio pensiero era che qualunque fosse il luogo misterioso da cui veniva volevo andarci assolutamente anch’io. Uliano era come una epifania e per me forse è stato un po’, senza saperlo, come il pifferaio di Hamelin in una declinazione gentile e per nulla inquietante, è morto pochi anni dopo, mi sarebbe piaciuto poterlo frequentare da adolescente e da adulta. Ero socievole ma solitaria, potevo stare con gli altri ma ero veramente felice quando ero con gli animali, i gatti, le piante e i libri e avevo qualcosa da disegnare o da manipolare e questo non è cambiato affatto. Costruivo città e case con la terra e poi le cancellavo inondandole con un secchio d’acqua, con una mia amica facevo scavi archeologici nell’orto. Giocavo molto con la mia nonna Nara, una nonna giovane, aveva una quarantina d’anni quando sono nata, come molti della sua generazione la sua infanzia era stata interrotta dalla guerra e per questo, ho capito molti anni dopo, giocava come una bimba tra i bimbi in modo instancabile e totale. Costruivamo serviti di piatti e da tè con la carta di alluminio, cucivamo bambole con i calzini e ci ricamavamo le mani sottopelle con l’ago e il filo di cotone rosso e blu per disegnare nuove piccole vene. La mia nonna è ancora con me, ha 95 anni adesso. La sera mi addormentavo elencando i colori del cielo e delle nuvole per tentare di riprodurli il giorno dopo con i pastelli.

Hai avuto anche tu, come capita a molti, un primo amore artistico, quale?

È stato un amore improvviso e violento, che mi ha lasciato senza parole. È stato per l’Ombra della sera al museo Guarnacci di Volterra quando ancora era nella vecchia teca a cupola che sembrava una capsula spaziale, e per Ilaria del Carretto vista anche lei, per la prima volta, da bambina. Un’ombra e un corpo morto. Di fronte a me c’erano l’immateriale e l’irrappresentabile. Due opere che non si inseriscono nello spazio, ma che, piuttosto, creano uno spazio intorno a loro e che parlano di quello che non si può dire, che non si può spiegare, che non si può fermare. La figlia del vasaio di Corinto traccia sul muro il profilo dell’amato che deve partire: la rappresentazione, nella nostra cultura, nasce dall’assenza, dalla perdita. E poi Ilaria aveva un cane e io non ho mai potuto concepire l’esistenza senza la vicinanza di un altro animale.

Quali studi hai fatto?

Il Liceo Classico, poi ho studiato restauro di dipinti a Perugia conseguendo un diploma di addetto tecnico e mi sono laureata in Pittura ed Arti visive all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Rifarei questo percorso non lineare perché mi ha permesso di seguire le mie inclinazioni e di non sentirmi mai perfettamente aderente, a mio agio, in ognuno di questi ambienti, cosa che credo importante. Dal liceo ho imparato la vitalità delle cose che vengono dette morte, ho imparato a provare a cercare la radice delle cose e delle parole e a coltivare tutto quello che in questa società viene considerato inutile. Il Liceo Classico è anche una scuola abbastanza elitaria, nel senso che la maggior parte degli alunni proviene da classi sociali agiate e da famiglie che fanno un certo tipo di professioni: l’incontro con questa realtà, per me adolescente inattesa, e l’osservazione di alcune dinamiche hanno determinato il mio atteggiamento e rinforzato il mio rifiuto per criteri di valutazione del prossimo legati all’appartenenza sociale ed economica. All’Accademia invece ho iniziato a capire che forse avrei potuto fare quello che faccio.

Ci sono stati degli incontri importanti durante la tua formazione?

L’incontro con Omero, Sofocle, Euripide, Ovidio e con Ballard, con Shelley, Byron e le poesie di Toma. Tutte le persone che cito in questa intervista sono state importanti per motivi diversi. Simone Mancini, che adesso è restauratore alla National Gallery a Dublino, è stato il mio insegnante al corso di restauro a Perugia, credo che non sappia quanto la sua sensibilità unita al suo senso pratico mi abbia fatto vedere la vita dei dipinti e delle opere in modo diverso. All’Accademia di Belle Arti di Carrara frequentavo il corso di Pittura e Arti Visive tenuto da Omar Galliani ci confrontavamo e parlavamo molto, ci fece conoscere alcuni suoi amici artisti come Marcello Jori e Vettor Pisani che ricordo ancora mentre si aggirava nell’aula. Un giorno, era il 1998, mi presentai trascinando un sacco pieno della terra dell’orto di mio nonno che avevo portato in treno sulle scale dell’Accademia e con quella ridipinsi l’Ofelia di Millais di fango su una grande tela grezza, si stabilì un rapporto di fiducia e di stima. In quegli anni c’era meno rigidità nelle regole, più libertà, le aule delle materie principali erano sempre aperte durante la settimana, chi frequentava più assiduamente si conquistava una parete intera, uno sgabello e un piccolo tavolo, un studio in nuce, in mezzo all’aula c’era un grande tavolo pieno di libri e riviste, per il primo anno non uscii dall’aula di pittura, restai indietro con tutte le materie complementari. Tutti i miei amici di quegli anni alla Casa dello studente sono stati importanti per la mia formazione, a Carrara ho incontrato anche Gabriele Mallegni, il mio compagno, una personale fondamentale, siamo cresciuti e stiamo crescendo insieme, a volte lavoriamo anche insieme a progetti artistici comuni come Lapidaria e Una brillante Memoria, un progetto sulle impronte delle lesioni lasciate dalla guerra sugli edifici e abbiamo un laboratorio di formatura e una manifattura in cui produciamo oggetti di design e oggetti d’uso. Anche la frequentazione di Torano, sopra Carrara, e del Circolo dei cavatori, allora gestito da Vladimiro detto “Togliatti”, mi ha messo in contatto con una realtà completamente diversa da quella che conoscevo, per certi versi anche dura e forte. Molto importanti sono stati gli incontri con persone lontane dal mondo dell’arte, non mi trovo molto a mi agio nei cenacoli e per me frequentare persone che fanno cose diverse è naturale, vitale e molto fertile. Durante l’estate nelle pause estive durante l’Accademia ho lavorato in una azienda agricola biologica vicino a casa e le persone che ho conosciuto mi hanno insegnato cose preziose: i rudimenti per tenere un orto, a piantare a riconoscere alcune piante. Subito dopo l’Accademia ho iniziato a lavorare in una attività di restauro di cornici antiche e di cornici artigianali dove ho lavorato per quasi nove anni, la titolare Elena Baroni mi ha insegnato un mestiere che mi accompagna anche adesso, la doratura, il finto legno, il finto marmo, mi ha insegnato l’organizzazione nel lavoro e a non sprecare i materiali, ho impiegato quasi due anni per imparare a patinare decentemente una doratura. E poi Andrea Barsi, professore di fonderia, che mi ha fatto conoscere Gabriele e che ci ha insegnato tantissimo sui calchi e sulla formatura.

Nel tempo come si è sviluppato il tuo lavoro?

Dirlo dall’interno è difficile, anche se i temi di interesse in fondo sono più o meno gli stessi da anni, sicuramente si è trasformato. Mi piace cercare e in questa ricerca perdermi a volte con gioia e a volte con grande frustrazione, spero di avere tempo affinché il mio lavoro si possa trasformare ancora. L’interesse per il paesaggio, la relazione con la natura e il non umano e tutte gli aspetti simbolici, drammatici e magici connessi mi interessano da sempre. Sono partita dalla pittura e dal disegno, nei primi anni di Accademia tra il 1997 e i primi anni Duemila usavo quasi esclusivamente materiali effimeri e raccolti in natura come il fango, la cenere, con i quali tracciavo tavole botaniche, planimetrie e lavori di citazione o che spolveravo in installazioni a pavimento (Sakros, Carrara, 2008). A un certo punto mi sono sentita limitata in quella scelta esclusiva, non volevo che diventasse un metodo, una consuetudine, una formula per tutte le occasioni che in quegli anni stata diventando una pratica sempre più diffusa. Per me era una scelta comunque legata all’idea ai temi che volevo indagare e ancora oggi questi materiali fanno parte della mia ricerca e li uso quando mi servono. Circa dieci anni fa ho scoperto la ceramica e ho iniziato a non utilizzare solo materiali grezzi ed effimeri, mi sentivo bloccata e la ceramica mi ha restituito una dimensione fondamentale, quella del piacere e del gioco e, in un certo senso, la libertà. Quello che di inaspettato capita sul nostro percorso è una forma di scoperta alla quale non si può rinunciare per rimanere fedeli all’idea che ci siamo fatti di noi stessi o “per restare fedeli a chi ci guarda”, per citare una delle mie canzoni preferite.

Il tuo lavoro è sempre stato basato sull’assemblaggio o è una modalità operativa che hai adottato di recente?

Gli ultimi lavori nascono dal mio incontro con la ceramica che ho iniziato ad usare e lavorare dal 2014. Ho esposto i primi prototipi di questo ciclo allo Studio Gennai nel 2018 e a Parigi al 59 Rivoli. Direi che sono falsi assemblaggi, assemblaggi apparenti. Sembrano combinazioni di materiali o oggetti diversi ma sono fatti di un unico e solo materiale, la ceramica, che in questi lavori rappresenta se stessa ma anche l’altro da sé, imita altri materiali e consistenze. Penso ad Autosomiglianza in cui alcuni oggetti d’uso vengono riconquistati da forme e textures naturali, perdono la propria originale sembianza e funzione e diventano il teatro del rapporto mai pacificato tra uomo e natura. Sono oggetti perturbanti che provengono da un mondo perduto e appartengono già ad un altro mondo, ad una nuova, antichissima estetica che combina l’informe naturale e la traccia dell’opera umana. Dentro queste opere si sono stratificate le visioni ceramiche cinquecentesche di Palissy, ammirate a Parigi poco prima del lockdown, i racconti di Ballard e le Metamorfosi di Ovidio, non so in che ordine. La capacità mimetica della ceramica mi interessa moltissimo, c’è una parte di ricerca sulla tecnica del materiale, sullo studio delle patine e delle superfici che spesso mi conduce a nuove visioni e lavori. Per questo, ma non solo, sono da sempre legata al lavoro manuale, “artigianale”, di laboratorio che realizzo in prima persona e che è una fonte infinita di stimoli, casi fortuiti e disastri, di scoperte e trasformazioni. Per me è un modo di pensare e progettare insostituibile. Il mio lavoro è sempre stato legato anche all’immersione nel paesaggio e all’atto della raccolta di materiali, tracce, di textures come parti di un grande archivio in costruzione, questi lavori nascono anche da questa pratica.

Quando inizi un lavoro hai già un’idea chiara di come si svilupperà o c’è spazio per delle modifiche in corso d’opera?

Dipende, ma di solito mi capita di partire con un idea chiara che poi cambio puntualmente in fase di realizzazione seguendo ciò che accade. Per le opere tecnicamente più complesse parto sempre con un’idea precisa delle fasi tecniche da affrontare, ma ci sono sempre delle sorprese e quindi spesso devo cambiare metodo e approccio.

Gabriele Landi: Questi oggetti che realizzi hanno a che fare anche con la tua memoria personale?

La natura dei sedimenti che precipitano all’interno di un’idea, resta per fortuna in gran parte misteriosa, in parte emerge e si fa riconoscere. Sono figlia di un artigiano, un falegname e restauratore di mobili, ricordo il suo laboratorio come un luogo capace di sospendere il tempo, i mercati e le case dei collezionisti e clienti piene di oggetti d’arte o d’uso portatori di una storia e di un mistero, presenze immobili che nell’immaginario si mettevano in movimento, oggetti familiari che rivelavano un aspetto perturbante. Alcune opere/oggetti di questo ciclo in effetti assomigliano a piccole rovine domestiche, nature morte ibride e stranianti in cui si evidenzia il rapporto tra il manufatto umano e l’opera della natura che, rimossa, riemerge e riconquista. Mi ricordo che un professore di storia dell’arte alle medie raccontava di come Morandi fosse solito seppellire i propri pennelli usati in giardino, non gli piaceva il termine natura morta e preferiva il tedesco still leben, natura silenziosa. Penso a quanto sia importante e germinativo questo dialogo silenzioso e remoto con le cose, con la natura, con il non umano, come in Lapidaria, archivio di pietre opere e oggetti, iniziato nel 2019 con Gabriele Mallegni. Direi che quasi tutti i miei lavori, cicli aperti che ritornano, partono dall’esperienza quotidiana e sono legati alla memoria, come il lavoro di disegno con le capsule di papavero che attinge ad un ricordo infantile e insieme alla simbologia antichissima di questa pianta selvatica ben radicata nel nostro immaginario. Fin da bambina sono vissuta in campagna, vicino a un monte, e in natura e nei campi si trovano sempre tesori che contribuiscono alla formazione di una mitologia personale. L’osservazione della natura è lo strumento più potente che conosco per accettare la trasformazione incessante delle cose, e anche la nostra. Anch’io tornerò a far parte in qualche modo del paesaggio che osservo, in altra forma.

Ti vorrei chiedere di raccontare la tua idea di natura?

La natura in fondo non esiste, è un’idea, come dice la tua domanda, una proiezione, un fantasma, una visione cosmologica in grado di fondare il paesaggio, il mondo e di determinare il modo in cui ci muoviamo, in cui plasmiamo e siamo plasmati. Al di là delle nostre proiezioni possibili, la natura esiste invece come un complesso sistema di relazioni che abbraccia le trasformazioni, i movimenti del vivente (e del non vivente) e del quale ci scordiamo di essere parte. Il greco physis (natura) definisce tutto ciò che cresce, nasce e muore e contiene sia il concetto di nascere che quello di generare. Una unità originaria che include il vivente tutto, uomo compreso e che i primi filosofi indagavano senza operare distinzioni, poi le categorie aristoteliche hanno iniziato a tracciare la gerarchia del vivente e del non vivente, una frattura che nella nostra cultura europea e occidentale è diventata sempre più profonda e che è servita per perpetrare ingiustizia, per attuare lo sfruttamento dei corpi, degli animali, della natura. Ci sono culture che hanno sviluppato e mantengono un concetto di natura molto più articolato, ampio, fatto di relazione e mistero, sono rimasta colpita nello scoprire che alcune culture native nelle Hawaii per esempio credono nella autodeterminazione, nella vita e nella volontà delle pietre e delle rocce. L’animale umano, nella nostra cultura, oltre alla parola e al logos ha sviluppato un’abilità particolare, che è quella di costruire recinti e stilare classificazioni. In questi recinti mettiamo tutto ciò che vogliamo allontanare o proteggere, che poi spesso è la stessa cosa perché proteggendo qualcosa a cui non riconosciamo vita e dignità realtà la allontaniamo dalla nostra esperienza, dalla nostra vita e dal nostro immaginario. L’orto e il giardino nascono come recinti per distinguere ciò che di buono, sopratutto in senso utilitaristico, abbia diritto di cittadinanza. Ecco, nel mio lavoro spesso mi trovo ad indagare cosa succede in quei recinti, negli horti conclusi dell’immaginario, negli interstizi, nelle falle, in quei luoghi liminali dove è possibile incontrare persistenze e presenze, l’altro in tutte le sue forme. La mia idea di natura assomiglia ad un luogo che dalla natura sembra lontano, un’isola di cemento, un’isola spartitraffico. L’isola nel traffico è un hortus conclusus al contrario, un luogo circoscritto e poi abbandonato dove le leggi e le scelte non sono stabilite dall’uomo ma dalle presenze e dalle sopravvivenze che lo abitano, dagli animali e da piante antiche e pioniere, alloctone in cerca di un passaggio. Questa vita a in alcuni casi minima e quasi invisibile, in altri brulicante ed esplosiva restituisce questi spazi dalla dimensione di non luoghi a cui li aveva destinati l’uomo a quella di veri e propri luoghi viventi e di sperimentazione. Insieme a Gabriele ne ho visitate tante, rotonde dove crescevano canapa e datura, altre piccole foreste primigenie in mezzo al traffico, ormai inaccessibili, una ricerca che dovrebbe concludersi con la pubblicazione di un piccolo erbario delle isole di cemento. E attraversando questi luoghi mi è venuto da pensare che effettivamente guard rail ha la stessa radice, dal gotico gart (recinto) di giardino. Proprio in questi giorni riflettevo sulla tavola di Francesco del Cossa dove la santa Lucia, un unicum iconografico, tiene in mano una pianta che ci guarda con gli occhi spalancati. Santa Lucia è in fondo una delle personificazioni della natura, nella tradizione popolare i suoi occhi sono di volta in volta assimilati alle nocciole o a conchiglie, è uno sguardo altro, non umano. Non a caso alcuni culti di Demetra si sono poi trasformati nel culto di santa Lucia in alcuni paesi del Sud, e Demetra come santa Lucia è legata all’alternanza delle stagioni, della luce e del buio. Ma quello che mi interessa è che questo sguardo vegetale, questa immagine che sembra essere stata dipinta ieri è per l’uomo perturbante e difficile da sostenere così come per Derrida è lo sguardo della sua gatta che lo osserva nudo in bagno, da questo disagio e da questa incapacità di ricambiare lo sguardo della natura nasce tutta la riflessione del filosofo sulla questione uomo animale e uomo natura e i problemi, i dubbi che questo (mancato) scambio può generare..

È come se il tuo lavoro fosse un distillato della meccanica misteriosa dei cicli cosmici. Il tempo è lo spazio che ruolo giocano in tutto questo?

Un ruolo fondamentale, come in tutte le vicende umane. Il tempo e lo spazio sono concetti multiformi, che si muovono e interagiscono tra loro. Ci muoviamo continuamente nello spazio cercando di di segnare i nostri percorsi e di misurare il tempo, per fissarlo o per incontrarlo, per arginarlo o scandirlo. Penso alle mappe antiche che tracciano percorsi vitali, rappresentazioni della terra spesso tracciate sulla terra stessa. Disegni primordiali, fatti di linee e punti, tracciati dall’esperienza. Un luogo di rappresentazione fisico e simbolico in cui questi concetti si incontrano: il tempo dello spazio percorso. Alcuni miei lavori mi sembrano tentativi diversi di misurare il tempo: il tempo ciclico della natura che entra in risonanza con le mie esplorazioni e con il mio tempo della raccolta delle capsule, o di oggetti e texture, il tempo del gesto ipnotico e ripetuto dell’imprimere sulla tela il segno. I paesaggi ispirati da programmi digitali come Google Earth sono una riflessione sullo spazio e sul tempo: ci muoviamo fuori dal tempo ed esploriamo paesaggi che non esistono, eppure la nostra estetica e la nostra percezione si fonda anche su questo. Questi paesaggi sono però dipinti usando terre, succhi, pigmenti che raccolgo o coltivo nel paesaggio reale, con tempi a volte molto lunghi, unendo così due visioni e due esperienze del paesaggio. E poi la lavorazione della ceramica con i suoi tempi e le sue leggi dopo anni sempre da capire, condizionate dall’umidità, dalle temperature, che chiede di essere conosciuta e osservata e impedisce una superficialità, una velocità imposta. Forse tutto questo è anche un tentativo di riappropriazione dello spazio e del tempo secondo altre leggi, forse quelle cosmiche di cui parlavi e al tempo stesso molto terrene e umane. Quando vado a Roma, da qualche anno, faccio un gioco, si chiama Modi di Misurare il tempo fotografo dettagli di pietre, di graniglie, palloni persi nel Tevere in moto perpetuo nei mulinelli del fiume e ne faccio foto e video che raccolgo in un archivio. Il tempo non umano delle ere geologiche, delle correnti, che scorre e a volte si incontra con il tempo e la storia dell’uomo. Questo particolare sguardo ci cura dall’eterno, velocissimo presente al quale ci siamo consegnati. Ci restituisce ad un realtà più ampia, ad orologi più grandi che misurano movimenti lenti, trasformazioni e stratificazioni ed ha la capacità di condensare concezioni e aspetti del tempo diverse. Se guardo i coniugi Arnolfini vedo il tempo, la luce del mattino che filtra dalla finestra, ma se mi avvicino vedo il tempo nel craquelè dello strato pittorico, nelle micro-fessure della tavola, nel movimento della materia. Ecco l’arte ci da questa grande possibilità di avvicinarci tantissimo alle cose, per poi guardarle da lontano, di rendere presente ciò che non lo è, di uscire fuori dal tempo, di sperimentare altri tempi e spazi.

Che importanza attribuisci ai materiali che impieghi?

Una grande importanza, la scelta del materiale è legata a doppio filo ai concetti e alle idee, ai temi da indagare. Nel lavoro sul paesaggio legato alle vedute ispirate ai programmi digitali sono andata alla ricerca di terre, minerali, ho processato e bruciato rami come per il nero di vite e ho coltivato alcune piante tintorie tra cui il guado l’Isatis tinctoria dai semi che mi ha donato Alberto Lelli, un agronomo di Rieti che ha dedicato la sua vita a questa pianta. Alberto coltivava un ecotipo di epoca romana del guado reatino, all’inizio delle mie sperimentazioni mi donò i semi, mi seguì con la mia piccola piantagione e mi spiegò al telefono la ricetta di estrazione. Porto avanti le piante ogni anno per non perdere il suo prezioso regalo. Alberto è morto da pochi mesi, e a volte penso a quante piante di guado continueranno a crescere dai suoi semi nella campagna reatina e nel mio e in altri orti, una forma di continuità e di memoria più forte di tante altre cose che possiamo lasciare. Nel disegni con le capsule di papavero invece sono proprio le capsule a diventare il materiale protagonista come matrici da imbibire oppure nei disegni estivi già dotato del proprio pigmento naturale. Mentre la ceramica nella sua forma cruda di argilla è un materiale molto sensibile, registra ogni segno, ogni forza, ogni impronta digitale, ci restituisce il mondo e contemporaneamente la sua stessa scomparsa. Penso a quanto la ceramica sia legata al quotidiano e insieme a una dimensione trascendente e simbolica, è il primo materiale con il quale abbiamo costruito contenitori per la conservazione e facendo questo abbiamo circoscritto il vuoto separandolo dal resto e materializzandolo dove non c’era. Qui allo studio, mentre lavoro, aspetto un suono preciso di vuoto che si satura, di piccole bolle che muovono la barbottina e si assorbono: è il segno che i pezzi si sono uniti e che cose di sembianze diverse hanno iniziato a seccare, a restringersi come una cosa sola. Mi capita di usare materiali non tradizionali come ho fatto recentemente con le patine dorate utilizzate per i gratta e vinci che ho usato per coprire paesaggi perduti assimilandole all’oro zecchino delle tavole medievali.

Tutto quello che racconti sembra alludere ad una prassi spirituale del lavoro. Esiste questa dimensione nella tua opera?

Credo che la dimensione spirituale appartenga ognuno, che sia legata indissolubilmente ad ogni atto creativo (in senso ampio) e che possa emergere anche e soprattutto involontariamente. Ho sempre vissuto liberamente questa dimensione, ho sempre avvertito la potenza delle immagini e il sacro nella natura e nelle cose. L’arte ci avvicina al mistero delle cose senza svelarlo e senza dargli un nome. Ci dà la possibilità di creare mondi e visioni, di indagare i rapporti segreti tra le cose e le connessioni che abbiamo perso. Attraverso la materia ci mettiamo in contatto con il ciclo vitale, con la trasformazione e in questo senso lavorare con i materiali raccolti e con la ceramica può essere anche un esercizio spirituale. Mi viene in mente Carbonio, uno dei miei racconti preferiti di Levi: il percorso quasi epico di un atomo nella chimica delle cose e nel tempo, un racconto materiale al tempo stesso profondamente spirituale. Questo piccolo atomo di carbonio che muta fino ad arrivare nel corpo di chi scrive,e quindi partecipa alla stesura del racconto, all’atto creativo, suscita meraviglia e la meraviglia è sempre all’inizio.

Che cosa succede alle opere quando non c’è nessuno che le osserva, l’esistenza di un opera d’arte può prescindere dalla presenza di un osservatore?

L’opera vive nella relazione, spesso grazie a chi la osserva o a chi entra in contatto si arricchisce di letture e significato. Ma non cessa di vivere se non viene osservata. Penso ad un’opera dimenticata, avvolta dalla solitudine e dal silenzio che magari smette di vivere come opera e sopravvive come qualcos’altro, come frammento, cambia nel tempo, viene abitata da altre presenze, da microrganismi. La sua esistenza non cessa ma abbandona la sua identità e il suo primo significato fino a quando non trova un nuovo osservatore o nuove destinazioni, usi e significati. Cosa è successo all’Ombra della sera mentre stava sottoterra? O al Laocoonte? La loro sparizione e il loro ritrovamento contribuiscono al loro insediarsi con più forza nel nostro immaginario? Hanno avuto una vita segreta che ne ha determinato cambiamenti di forma, mutazioni di patina e mancanze che, come nel caso del Laocoonte, hanno determinato diverse e impreviste interpretazioni e letture. In qualche modo le opere aspettano, a volte muoiono e rinascono, a volte si trasformano.

Secondo te l’artista dove si pone nei confronti della sua opera?

Dentro e allo stesso tempo spero abbastanza lontano per essere libero di continuare a cercare.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.