I centri storici e l'architettura contemporanea. Una conversazione del 1992 con Renzo Piano

La presente intervista è stata pubblicata nel novembre 1993 su Il Giornale dell’Arte.

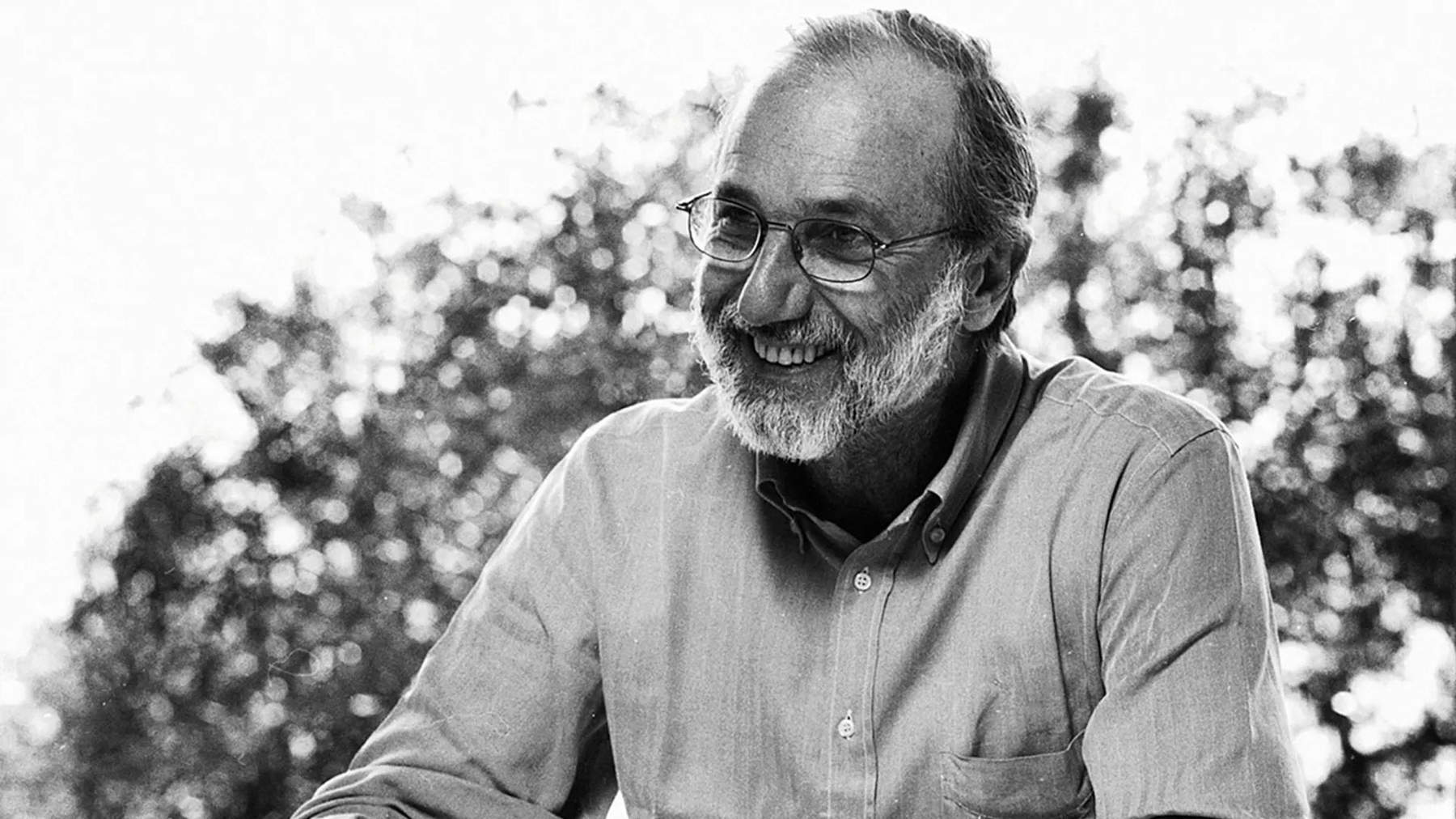

Incontro Renzo Piano nello suo studio di città, nel cuore di Genova. Un alveare ronzante di gente indaffarata dalle cui finestre si vede la facciatina romanica a liste orizzontali nere e bianche di San Matteo, la chiesa gentilizia dei Doria. L’impressione che ho di Piano è che pochi come lui possano incarnare un folgorante motto, credo, di Tayllerand: “tutto quello che è eccessivo è senza importanza”. Il suo non essere eccessivo è una rara miscela di fascino, understatement, eleganza intellettuale, gusto della prudenza e senso della professionalità, acquisita in trent’anni di lavori d’architettura tra i più significativi del nostro secolo. Un bagaglio di esperienze professionali soprattutto internazionali, quello di Piano, che gli consente di avere un tono di naturale distanza dalle cose italiane, come di chi vede la terra dalla luna. E da quella distanza le insidie dei toni polemici si smorzano in raffinata pacatezza, anche quando le sue affermazioni si fanno paradossali o critiche. Tra tante, ne riporto subito tre, che sono state di contorno alla nostra conversazione: la prima: “il dramma di molti giovani architetti è di cominciare subito bravissimi nella conoscenza critica, mentre quel poco che so io l’ho imparato da piccolo seguendo nei cantieri mio padre costruttore”; la seconda: “il post modern non ha affatto rispetto del passato, ma è soltanto una cinica voglia di tranquillità: un mettersi al sicuro fotocopiando”; la terza: “molti edifici dell’architettura contemporanea sono inutilizzabili perché mancano di una progettazione vera: sono solo modellini ingranditi in scala”.

BZ. Architetto Piano, sia in termini estetici che conservativi è ormai chiaro come non abbia senso ricollocare in un contesto di rovina un’opera d’arte restaurata. Ma un contesto di rovina sono le città nelle quali viviamo. Rovina a mio parere accelerata dalla politica attuata in questi anni nei centri storici, d’imbalsamazione dell’esistente; dall’impedire l’allargamento anche di pochi centimetri di una finestra, fino a tentare di imporre per legge il mantenimento di attività artigianali del tutto obsolete. Una posizione forse generosa, ma che di fatto ha confuso l’architettura con la scenografia e le attività produttive con il folklore delle finte botteghe medioevali degli Enti del turismo durante la fiera della mortadella piuttosto che la sagra della piadina. Non le pare questo l’atteggiamento di chi vuole sottrarsi alla dimensione concreta della realtà, negando ideologicamente al nostro tempo una possibile attività creativa di connessione tra antico e nuovo?

RP. Una bella domanda che contiene già la risposta. Devo dire che si capisce anche perché sia così. Siamo eredi talmente indegni del nostro passato che per forza si è arrivati a una reazione eccessiva. Solo i Greci credo siano ancora più indegni di noi: basta guardare cos’è oggi Atene. Ma anche noi non scherziamo. Tanto che siamo riusciti nella non facile impresa di trasformare le nostre città da luoghi di cultura diffusa a luoghi di incultura diffusa. Perché sono così belle le nostre città? Non perché sono state costruite in modo ordinato; ma perché erano immerse in culture, da quella del muratore a quella dell’architetto, disciplinate e al tempo stesso libere dentro il loro mondo. Basta pensare al tema grandioso della manutenzione continua, in cui tutto si rinnovava, ma all’interno di una logica armoniosa, che nessuno aveva imposto e che stava nella dimensione e nella proporzione naturale delle cose. Anche per la tecnologia non esistevano problemi di scelte tra diversi materiali e della loro uniformità estetica: a Venezia era il mattone e basta o, per fare un altro esempio, a Lecce la pietra. Un equilibrio durato secoli, che si è rotto sempre più rapidamente, fino a che, nel dopoguerra, le nostre città sono esplose. I centri storici sono stati abbandonati o, addirittura, sciaguratamente demoliti: come, qui a Genova, via Madre di Dio. E le periferie che si sono costruite sono solo prove della nostra incapacità di fare città: luoghi assolutamente immondi, invivibili, di pura disgregazione sociale. Si capisce poi perché questa situazione abbia generato quella specie di paura del nuovo di cui lei parlava. Un po’, credo, quella che all’avvicinarsi dell’anno mille avessero tutti quanti. Mille non più mille, finisce il mondo. Allora ferma il fabbro nell’atto di forgiare l’inferriata, e il fabbro non esiste più, non ce n’è più bisogno; ferma il panettiere mentre fa il pane, e oggi il pane lo produce per una intera città un solo forno; ferma la lattaia che consegna il latte nel contenitore d’alluminio, che non esiste più, perché al suo posto ci sono i tetrapack. Insomma, una scena ridicola per una reazione eccessiva e assurda, che è solo la dichiarazione dell’incapacità di gestire le città e di mantenerne le qualità.

Ma non si può negare che oggi ci sia molta attenzione al problema dei centri storici.

È vero. Non foss’altro per ragioni di mancanza di territorio, ormai pressoché completamente divorato dall’esplosione urbana del dopoguerra e stretto tra realtà invalicabili, come a Genova il mare e le colline, o a Torino i Comuni confinanti; e quando di territorio ce n’è ancora, si trova talmente lontano, che i servizi sociali diventano praticamente impossibili da gestire e da organizzare. Di conseguenza, per una serie di fattori che sono molto pratici e un po’, forse, anche culturali, per i centri storici si assiste a un timido fenomeno implosivo, di fronte al quale ci troviamo però del tutto impreparati. I più impreparati sono i politici, ai quali non importa nulla di queste cose, perché fanno molto prima a costruire una bretella autostradale o un bel quartiere fuori città, che non a impegnarsi in un processo di recupero del centro storico dove, vorrei sottolineare, l’intelligenza da spendere rispetto al fatturato è enorme. Ricordiamoci che la quantità di materia grigia che occorre per fare una bretella autostradale da 50 miliardi è davvero pochissima; mentre quella che occorre per lavorare bene in un centro storico con gli stessi 50 miliardi è infinita. Ma anche gli architetti sono impreparati a affrontare le materie del recupero edilizio e del restauro. Il lavorare su ciò che già esiste, che pure è così rappresentativo della nostra cultura storica - cioè, come dicevo prima, di questo continuo sovrapporsi di un fare sull’altro, libero e disciplinato insieme -, è di fatto visto tra i cosiddetti creativi del mestiere come un’attività di seconda mano, dove non esiste spazio progettuale. Gli sciocchi evidentemente non hanno capito che tanto più sei strutturato in una disciplina, più la tua creatività trova supporto. Certo, per creatività non si deve intendere il progettare cose ginniche, muscolari, agitate; ma, al contrario, il trovare quei gesti molto semplici, che proprio dalla loro pacatezza assumono più forza. Esiste infine un ultimo anello di questa catena, che sono le imprese. L’impresa che lavora nei centri storici è una micro-impresa che opera in micro-cantieri. Ma le microstrutture d’impresa sono quelle artigianali, che non posseggono gli strumenti tecnici e economici per affrontare un tema enorme, complesso e dai tempi operativi lunghissimi come quello del recupero dei centri storici.

Si tratta, né più né meno, dell’azzeramento di competenze cui hanno condotto decenni di mancata progettazione nei centri storici.

È quello che dicevo all’inizio. La disattenzione ai centri storici è stata talmente lunga che si è formato un vuoto non solo di competenze tecniche, ma addirittura d’interesse della gente comune, che ha disimparato a occuparsi delle proprie città. La palestra dissennata delle costruzioni nelle grandi periferie urbane ha creato dei vizi congeniti nei politici, nelle imprese, nei progettisti: li ha drogati fino a farli divenire incapaci delle sottigliezze necessarie per intervenire sulla delicatissima materia dei centri storici. E questo è molto grave. Comunque, per tornare a un concetto filosofico che era espresso nella sua prima domanda, la città è la città: è sì memoria pietrificata, ma è anche vita presente, che non può essere imbalsamata, chiusa, immobilizzata: perché a quel punto la vita continua altrove dissennatamente e perde gli effetti di quella bella parola, che oggi quasi nessuno usa più, che è “urbanità”. L’urbanità intesa non solo nel senso di abitare la città, ma anche di quei comportamenti urbani, di quella civiltà di rapporti che hanno fatto sì che le nostre città siano le più belle del mondo.

Evidentemente, l’invivibilità delle nostre periferie è una lezione che non ha lasciato il segno. A Roma, la costruzione dello SDO, cioè il centro direzionale che teoricamente dovrebbe sgravare il centro della città dal suo attuale eccesso di funzioni, è prevista dietro la Basilica di San Lorenzo: cioè nella più vasta zona libera vicina al centro storico. Non le pare che questa scelta urbanistica possa essere la condanna alla definitiva mediorientalizzazione di quella che fino al dopoguerra è stata la più bella città del mondo e che comunque resta una delle grandi capitali europee?

C’è un antico detto genovese che dice che la madre degli stupidi è sempre incinta. Purtroppo il raro privilegio che Roma ha, di avere ancora molto territorio non costruito al suo interno, si sta trasformando in uno svantaggio: un capitale preziosissimo che al posto di essere un bene diventa una minaccia per un ulteriore degrado.

Durante il fascismo, si sono visti gli ultimi esempi di grandi demolizioni della città storica e della loro sostituzione col nuovo. I risultati sono stati molto diversi. Vi sono esempi di altissima qualità, come, a Firenze, la stazione di Santa Maria Novella di Michelucci; o, a Roma, via dei Fori imperiali, che oltre a essere una delle più belle strade del mondo, è anche un’operazione urbanistica straordinaria di raccordo fra il centro storico e l’apertura verso il mare della città. Ma vi sono anche esempi funesti, come, sempre a Roma, la sciagurata distruzione della Spina di Borgo, per far posto alla retorica scenografia di via della Conciliazione: un’operazione urbanistica brutta in sé e che per essere priva di valori funzionali risulta solo insensata. Un po’ come sarebbe se davvero si erigesse la collinetta con la quale alcuni suoi colleghi vorrebbero oggi ricoprire via dei Fori imperiali. Non sarà allora che il problema non è tanto quello dell’intangibilità della città storica, ma, come sempre accade, la qualità delle ragioni per cui si opera e dei risultati che si ottengono?

Veramente di quella collina non so nulla, anche se concordo con lei che come progetto d’architettura appare piuttosto stravagante. Detto questo, aggiungo che non sono assolutamente contrario al nuovo. Anche perché, in alcuni casi, se si vuol continuare a far vivere le città storiche, tagli sono necessari. Parliamo di Genova: così densa, così bella e così invivibile. Ma è invivibile perché nel Settecento è stata oggetto di operazioni speculative che hanno portato delle case che erano alte 12 metri a diventarne 24, in strade larghe 3 metri, che tali sono rimaste. In quel modo i piani bassi del centro storico non hanno più visto la luce. Con questo non sto certo dicendo che dobbiamo togliere i piani alti dalle case di Genova; ma solo che sarebbe assurdo immaginare che tutto debba essere lasciato com’è, senza fare niente. È vero che lavorare in questi contesti è molto difficile. Ma ci si deve rendere conto che non si può continuare a affrontare il tema dei centri storici solo in teoria e non in pratica. Tra l’altro, con una teoria piuttosto terroristica che ha convinto i progettisti dell’intangibilità di una situazione già disciplinata, com’è quella della città esistente. Finora ho avuto poche occasioni di lavorare in contesti storici. Un caso è stato di recente a Parigi, all’IRCAM, che è un istituto per la ricerca acustica musicale accanto al Beaubourg. Lì abbiamo costruito una piccola torre d’angolo tra due edifici dell’800 in mattoni. È stato un piccolo intervento, ma molto sofferto, delicato, attento. In Italia, abbiamo tentato un approccio di questo genere per la Basilica del Palladio a Vicenza. Naturalmente non si trattava di toccare la Basilica, ma di intervenire nell’edificio accanto su dei volumi in cemento armato, aggiunti negli anni ’50 per risarcire dei danni provocati nella seconda guerra mondiale da un bombardamento: degli orribili curtain-walls disegnati come venivano, che danno sulla Basilica palladiana. Anche lì, come all’ IRCAM, pensavamo di poter fare un intervento molto attento e sottile, usando il mattone. Ma apriti cielo: immediatamente è scattato il meccanismo corporativo del tam tam di setta tra Università, Ministero dei Beni culturali, Italia Nostra, associazioni locali e non, e chi più ne ha più ne metta, fino a portare a informazioni demenziali del tipo che volevamo coprire la Basilica palladiana con una cupola di perspex o altre amenità del genere. Un vero e proprio attacco personale, malato di provincialismo, ottusità, protervia. Infatti siamo scappati via. Però, nonostante tutto questo, a me piacerebbe molto poter lavorare sull’antico. Anche perché le confesserò una cosa che non credo sia poi così grave. Come a tutti, anche a me capita la tipica paura del foglio bianco, cioè del progetto da inventare nel nulla. Mi è capitato recentemente per un grande areoporto in Giappone, a Osaka, su un’isola costruita dall’uomo. Un caso dove più bianco il foglio non avrebbe potuto essere! Così, ho dovuto affrontare ancora più senza rete il salto nel vuoto del dovermi inventare rapidissimamente i sistemi di riferimento, le discipline, le regole, l’ordine, usando tutti i possibili argomenti riferibili a quel caso specifico: il vento, il clima, le onde e tutto quanto d’altro ti può venire in mente. Quando invece si lavora in un centro storico, questo sistema non fai fatica a costruirlo, perché ce l’hai già. Non esiste nulla da inventare sul piano culturale, della tecnologia, dei volumi, dei rapporti, delle proporzioni, delle funzioni. È tutto lì davanti a te.

Restando alla sua triste vicenda di Vicenza, una constatazione ovvia per chi, come me, si occupa di problemi di conservazione materiale è che ogni atto teso a rimettere in efficienza un manufatto degradato - architettura, dipinto o scultura che sia - inevitabilmente porta a un mutamento del suo aspetto estetico. Per questo è dilettantesco, se non stupido, il ritenere, come fanno molti teorici - ma non pratici - del restauro, che si possa intervenire su un manufatto in rovina, conservandone contestualmente l’aspetto estetico che natura e caso gli hanno fatto assumere. Anche perché, come Giovanni Urbani ci ha insegnato, ciò che per definizione non si può conservare è la proprio la rovina. Secondo lei, “i suonatori del tam tam di setta universitaria e ministeriale”, si rendono conto che il loro estetismo conservazionista di fatto accelera la perdita del nostro patrimonio artistico?

I suonatori del tam tam di setta in genere amano far musica solo tra loro, senza accettare nella corporazione chi suona altri strumenti. Del resto a loro interessa soprattutto il controllo su chi far accedere in Italia alle carriere burocratiche, dall’Università alle Soprintendenze, per poter continuare all’infinito a dirsi tra loro che sono bravi e andare a far parte di Commissioni ministeriali o qualcosa del genere. Col risultato che la mancanza di un concreto confronto in campo internazionale condanna la setta a un isolamento provinciale, che la rende un po’ ridicola. Ma non vorrei con questa premessa essere frainteso. Perché, se da una parte non posso per definizione essere d’accordo con i conservazionisti a oltranza, dall’altra vedo con molto timore l’eccesso opposto. Cioè la prosopopea di chi dice che, siccome in tutti i tempi ci si è espressi liberamente, anche noi lo possiamo e anzi lo dobbiamo fare. Troppo spesso dietro queste dichiarazioni non si trova la sicurezza dei propri mezzi intellettuali e espressivi, ma semplicemente l’arroganza. All’interno del mio piccolo mondo mi son fatto la convinzione che esiste sempre una soglia dove si ferma la prudenza; e che esiste sempre un equilibrio tra prudenza e coraggio. Un limite molto delicato e labile, che ogni volta cambia: per la Basilica del Palladio sarà in un determinato punto, per il Lingotto in un altro; una soglia sotto la quale la prudenza diventa codardìa e sopra la quale il coraggio è violenza.

Come tutti sanno, suoi sono musei e allestimenti di mostre bellissimi e tra loro diversissimi, come il Beaubourg a Parigi e la collezione De Menil a Houston; e, a Torino, la mostra di Alexander Calder a Palazzo Vela. Perché queste differenze? E, secondo lei, esiste una differenza tra il progetto di un museo d’arte antica e uno di arte moderna?

Certamente sì. Però devo dire che per natura io sono un pratico e anche un po’ uno sperimentalista: per me vale il provando e riprovando, per cui non credo di saperle dire in che cosa sarebbero diversi questi musei, anche se certamente lo sarebbero. Probabilmente, in un museo d’arte antica sarebbero maggiori l’aspetto sacrale e l’attenzione ai problemi conservativi, collegati alla delicatezza e alla fragilità degli oggetti da esporre. È vero poi che molto differenti tra loro sono il Beaubourg e la collezione De Menil o certi allestimenti di mostre. Non per eclettismo però; ma perché sono molto diverse le occasioni in cui musei e mostre sono stati organizzati, dalla storia delle collezioni alle opere d’arte da esporre e così via. Poi, nel giudicare i cambiamenti, non va mai dimenticato che uno cresce, diventa grande e gli viene la barba bianca: la vita è fatta così. Il Beaubourg, ad esempio, non è mai nato come un museo, ma come uno scherzo un po’ speciale fatto al mondo istituzionale degli edifici per la cultura: un gesto insieme di insofferenza e di irriverenza. Ma non un’irriverenza fine a se stessa: solo un po’ di perversità o, come dire, di maleducata gentilezza nel voler suscitare nelle persone quella curiosità. Quello che ancora oggi continuo a pensare possa essere - per chi non fa parte della parrocchia dei colti - la scintilla più efficace per avvicinarsi alla cultura vera e non a quella raccontata. Pensi all’irriverenza dell’idea di potersi vedere una scultura di Max Ernst o di Alberto Giacometti con sullo sfondo l’intera Parigi. È stato un tentativo di rompere la regola per cui un’opera d’arte deve sempre essere vista in una scatola bianca ben isolata; e allora, per una volta, perché non proviamo invece a contaminarla con la vita: la gente, il chiasso, la confusione. Un attimo dopo facciamo a Torino la mostra di Calder. Lì era tutt’altra cosa. Avevamo 400 oggetti da esporre. La prima cosa che abbiamo fatto è stata di divertirci molto a guardarli; finché ci è venuta l’idea di farli galleggiare nel buio di un microcosmo blu illuminandoli uno per uno. In questo caso, al contrario di Beaubourg, sono stati i Mobiles di Calder a diventare centrali per chi doveva guardare: tanto da spegnere la luce su tutto il resto. La magìa era tutta lì.

Mentre la collezione De Menil?

È stata un’avventura ancora diversa. Se a Parigi si trattava di sottrarsi agli eccessi di ufficialità istituzionale dei riti della cultura, a Houston non ce n’era assolutamente bisogno. Houston-Texas è una prateria con dei cow boys e con una donna straordinaria, Dominique De Menil, che si è ritrovata in America con John, suo marito, cercatore di petrolio in quelle terre lontane. Dominique De Menil si è radicata lì e ha costruito, prima con John e poi da sola, la straordinaria collezione di opere d’arte che tutti conoscono. In quel caso il tema da affrontare era esattamente l’opposto del Beaubourg. Era quello della sacralità del luogo dell’arte; della centralità della luce naturale per una contemplazione silenziosa e attenta solo di cento o poco più opere, scelte tra le oltre diecimila che compongono la collezione e sono conservate in edificio soprastante, la Treasure House. Un’idea questa, devo dire, cui non avevo subito pensato e che è venuta a Dominique e a me parlandone qualche sera a casa sua. L’argomento su cui più ritornava Dominique De Menil in quelle discussioni era che l’emozione non si fabbrica a chili. Tanto che anche quando si va a vedere la mostra del più straordinario degli artisti, sono forse una dozzina i quadri che ti restano negli occhi. A un certo punto si esaurisce la scorta di energia emotiva di ognuno. Insomma, esiste una sorta di fatica da museo, che non è solo quella delle gambe e dei piedi, ma anche della testa: il polverone di sensazioni che ti si crea dentro. Da questa sua giustissima convinzione è nata l’idea di esporre di volta in volta una sezione molto limitata di opere e di mantenere il grosso della collezione in un edificio separato dal museo, che abbiamo appunto chiamato la “casa del tesoro”. Un’idea che ha anche il pregio di obbligare i curators a reinventarsi la collezione De Menil almeno una volta all’anno: ristudiarla, ricapirla, rileggerla in chiave diversa.

Questa vostra idea va però esattamente nella direzione opposta ai progetti che ormai in Italia tutti propongono, di azzerare i depositi e fare del loro museo un Grande museo. Una mania di grandezza tra demagogia, spensieratezza amministrativa e saldo di fine stagione, la quale ha fatto sì che in alcuni dei finti grandi musei di provincia si faccia numero esponendo tutto quel che esiste nei depositi: addirittura anche i disegni. Quest’ultimo, un fatto conservativamente inaudito, che accade solo da noi e, forse, nel terzo mondo.

Intanto direi che esiste una differenza notevole tra una collezione d’arte moderna e una d’arte antica. Anche se, per la De Menil, il caso non si pone, perché è costituita anche da arte primitiva e antica: romana e ellenistica. Ma forse proprio perché la collezione è così vasta, diventa più facile immaginare di leggerla a pezzi. Quando invece si ha a disposizione una raccolta di dipinti antichi di grande qualità, che rappresentano in modo omogeneo una o più epoche, diventa molto più difficile esporne solo una parte. Ed è per questo che credo alla fattibilità di un grande museo. Solo bisognerebbe farlo con moltissima attenzione. Anche perché, per restare a quanto lei dice prima sull’azzeramento dei depositi, mi pare un’operazione impensabile in termini sia di utenza che museali. La dimensione assurda, di decine di migliaia di metri quadrati che i musei dovrebbero assumere per poter esporre tutto quanto conservano, avrebbe una ricaduta economica sia, subito, in costi di restauro murario, sia, dopo, in spese di gestione non solo pazzesca, ma del tutto improponibile per un Paese come il nostro, afflitto dal deficit pubblico che tutti sappiamo. Limitiamoci al discorso della custodia delle sale. Con le masse di visitatori che oggi assaltano i musei è ormai chiaro a tutti che per la sicurezza delle opere non bastano delle semplici telecamere. C’è la necessità assoluta della costante presenza di personale di custodia fermo nelle sale. Personale che va pagato. Per non parlare poi dei sistemi di condizionamento degli ambienti, delle spese di piccola e grande manutenzione e di quello che ancora serve per far funzionare la “macchina-museo”. Se il problema da risolvere è davvero quello dell’esposizione delle opere nei depositi, basterebbe che questi smettessero di essere il luogo di depravazione e di abbandono che oggi sono. Cioè, basterebbe che da parte dei direttori dei musei si provvedesse a un intelligente uso dell’itineranza tra deposito e sale di esposizione, che in una certa misura credo sempre sia attuabile.

Le tanto acclamate isole pedonali, che nelle intenzioni di un certo ottimismo ideologico degli anni 70 avrebbero dovuto far sì, come si diceva allora, che la gente si riappropriasse delle città, sempre più si dimostrano un disastro. A parte l’inquinamento antropico di cartacce, lattine, cicche e il resto, e a parte gli atti vandalici, è dimostrato che le attività produttive, anziché mantenersi stanziali come si pensava, subito si riducono al terziario più volgare di jeans, stracci colorati, lustrini. Detto questo bisogna però riconoscere che le città storiche non sono in grado di assorbire il traffico veicolare dei nostri giorni. Secondo lei, come possono essere contemperate queste due esigenze in apparenza antitetiche?

È una domanda molto complessa e al tempo stesso interessante, perché condivido questa sua idea che il sogno un po’ nordico e algido della città pedonalizzata non abbia alcun senso. Anzi, credo si possa dire che proprio la contaminazione merci, carri e gente sia stata una delle qualità delle nostre città storiche. In questo periodo mi sono confrontato con un tema difficilissimo; costruire un pezzo di città nel cuore antico della Berlino degli anni Trenta, la Potsdamer Platz. Inevitabilmente, dal punto di vista della miscela delle funzioni, dei comportamenti, eccetera, il nostro modello di riferimento culturale è stato quello umanistico, della città del passato. abbiamo però cercato di sfuggire al malinteso che questa nostra città umanistica europea debba essere una città pedonale. Quindi, per una certa misura il traffico è stato ammesso nel progetto, perché non si può desertificare una città moderna privandola dei mezzi di trasporto: è persino innaturale. Ma questo di Berlino è un frammento di città che si fa, quindi ci può essere una certa libertà di decisioni. Diverso è invece il discorso per le città antiche, che sono sì compatibili col traffico - anche le più difficili come la Genova dove ci troviamo - ma non sono necessariamente compatibili a tutti i tipi di traffico. Innanzitutto ci si deve porre il problema di come regolare i sistemi di accesso. Un discorso da affrontare con molta prudenza, perché se si intasa la periferia della città storica con un numero eccessivo di parcheggi si può ottenere l’effetto opposto, di una forza centripeta esercitata dalla città. Quindi è importante innanzitutto equilibrare questi magneti di attrazione esterna, che sono i parcheggi, con un trasporto, quello pubblico, che in sostanza resta il modo più intelligente per servire la città antica.

Mi può fare casi concreti?

A Venezia, dove sto affrontando proprio adesso questo tema, l’idea è di fermare tutto il traffico d’accesso prima della città; e nell’acqua, dove Venezia è davvero Venezia, ci si muove solo col vaporetto. Ma perché parlo di Venezia? Perché discorsi come questi non possono essere generalizzati. Esistono in Italia infinite morfologie delle città storiche, a partire dalle quali si dovrà valutare caso per caso a quanto e a quale traffico pubblico consentire l’accesso; vedere se addirittura questo non debba fermarsi sul primo perimetro esterno, ovvero decidere se dentro la cinta urbana possa penetrare solo una nuova generazione di mezzi di trasporto appositamente progettati per poter poter circolare con il maggior agio possibile al suo interno. Mezzi che serviranno per persone inabili, anziani, materiali per gli artigiani che operano nella città, rifornimenti di derrate alimentari e quant’altro. Mentre la gran parte delle persone, viste le limitate dimensioni delle città storiche, e dunque le scarse distanze da percorrere, potrà benissimo muoversi a piedi. Non vorrei apparire ingenuo, ma credo che comunque sarebbe sbagliato rinunciare al tentativo di disegnare degli attrezzi specifici per le nuove esigenze della città storica. Non farlo significa continuare a vivere nell’attuale situazione di stallo. Perché se è vero che le nostre città non sono adatte alla circolazione delle automobili, è anche vero che eliminare indiscriminatamente ogni forma di traffico dal loro interno significa non farle più funzionare, cioè in pratica ammazzarle.

E infatti i centri storici delle città anche per queste ragioni si stanno pian piano svuotando di abitanti e di attività produttive. Restando però al problema di come ci si possa muovere all’interno dei centri storici, quali potrebbero essere le soluzioni?

Molti anni fa, con l’UNESCO, avevamo provato a affrontare questo tema. L’avevamo fatto più che altro per la cantieristica. Per venire incontro all’esigenza di attrezzature leggere per i piccoli lavori edili, avevamo costruito delle gru molto semplici da trasportare e da usare. Erano aggeggi che stavano a terra e avevano nella parte superiore solo la carrucola. Anche per il trasporto avevamo costruito dei prototipi di mezzi elettrici con ruote gommate molto morbide, che potevano con estrema facilità salire anche sui gradini. Una sperimentazione che è andata molto bene in termini tecnici, ma che per appartenere a un mondo del tutto diverso dal solito non è mai diventata operativa. E questo è veramente un fatto incomprensibile. Pensi che stamattina ho passato mezz’ora al telefono con Osaka, dove da tempo stavamo facendo dei test su dei giunti impermeabili. Come faccio sempre, dalle teste travi “Gerberette” per il Beaubourg, alle cosiddette “foglie” della De Menil, e potrei continuare per tutte le mie architetture, ho prima disegnato il prototipo di quei giunti, poi ho fatto costruire un modello al vero, che ha superato tutte le prove di stress eseguite in laboratorio; ma quando è stato simulato un terremoto e nello stesso tempo, con un’elica d’aeroplano, gli è stata buttata contro dell’acqua e un vento a 250 km. all’ora: ci siamo accorti che in quel caso entrava acqua. Per il superamento di questo problema tecnico abbiamo interpellato dei gruppi francesi, giapponesi e svizzeri. E, nella telefonata di stamattina, mi hanno avvertito che in un test fatto ieri pomeriggio la soluzione proposta dagli Svizzeri ha funzionato. Ecco allora che mi chiedo: se in architettura si riescono a risolvere problemi tecnici di assoluta concretezza come questo, perché in termini altrettanto concreti non si possono affrontare tutti i problemi tecnici connessi a una progettazione che tuteli davvero i centri storici? Perché gli assessori all’urbanistica, anziché accapigliarsi sui colori degli intonaci delle città storiche o, come lei stesso ha ricordato, sul numero di centimetri consentiti per l’allargamento di una finestra, non cominciano a chiedere agli architetti prestazioni davvero professionali?

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER