“L'artista sente delle proprie responsabilità”. Conversazione con Arianna Giorgi

Arianna Giorgi (Milano, 1965) è un’artista visiva nata a Milano dove vive, lavora ed espone dalla fine degli anni Ottanta. Ha studiato all’Accademia di Brera e successivamente, dopo un breve periodo a Parigi, negli anni Novanta ha continuato la sua formazione nel contesto della Casa degli Artisti di Milano. La sua ricerca verte principalmente sulla scultura/assemblaggio e si dirama in una molteplicità di forme e materiali, fra cui la pietra, che assembla ad altri elementi per giungere a un senso compiuto dell’idea. Il suo sguardo si posa sul reale, sulla natura e sull’arte in modo poetico, ma anche critico e talvolta ironico.

GL. Ciao Arianna, spesso nelle vicende che portano sulla strada dell’arte la mitica età dell’infanzia giuoca un ruolo strategico, capace con le sue suggestioni, anche a distanza di molti anni, di attivare processi mentali di fondamentale importanza per gli sviluppi successivi, è stato così anche per te? Racconta...

AG. Credo proprio di sì, almeno in parte. Me ne sono resa conto tardi, con gli anni. Invecchi e cerchi di far chiarezza sul passato. Ci sono molteplici cose che individuo come determinanti. Che, in qualche modo, rivedo (rivivo pure) nell’approccio al lavoro. Alcune fanno parte dei retroscena culturali di famiglia. Altre, più solari, sono legate a ciò che avevo attorno nei momenti felici della mia infanzia. Penso che le tracce che hanno lasciato quelle esperienze, mi abbiano condotto, a un certo punto della vita, a scegliere di operare in un modo piuttosto che in un altro, senza che ne fossi del tutto consapevole.

Mi ricordo che una volta commentando una foto della performance di Abramović e Ulay alla G.A.M. di Bologna nel 1977 mi hai detto che anche tu con tuo padre siete passati in mezzo ai due artisti, che interessi aveva la tua famiglia per l’arte?

Ci ho ripensato a lungo. Soprattutto visitando la recente mostra di Abramović a Palazzo Strozzi. Strano, non ne sono più così sicura. Ovvero, non so più se è stata una visita concreta oppure un falso ricordo. In famiglia se ne era parlato così tanto, evidentemente, da rendermi tattile, nella memoria, una cosa forse, mai avvenuta ma che, certamente, mi è rimasta dentro. In effetti collocavo Imponderabilia alla Biennale di Venezia, dove si andava, con una certa regolarità, anche quando ero bambina. Ma infondo non è così importante che l’abbia vista o no. Nel ‘ 77 avevo dodici anni, un’età in cui si è ancora molto permeabili e suggestionabili. In casa si parlava d’arte e ho cominciato a frequentare i luoghi deputati sin da piccola. Soprattutto i luoghi di arte antica. Mio padre aveva un grandissimo interesse letterario e artistico. Era un uomo molto colto e curioso. Ci portava nei musei. Ma (non per colpa sua) non riusciva sempre a trasmettermi questi interessi con serenità. Le “ore interminabili” di fronte a un dipinto dovendo stare ferma e zitta ma soprattutto passiva, non mi hanno aiutato a crescere. Probabilmente, alcuni dettagli hanno cominciato a farsi strada in luoghi nascosti della mia mente. Quella materia gialla e bianca “impastata in qualche modo” che diventava “magicamente” un finissimo dettaglio d’oro, appena ti allontanavi un po’ da un quadro di Rembrandt, ad esempio, mi è rimasta negli occhi sin da piccola. Senza la percezione che fosse un artificio, ma una profonda capacità. Le mie prime esperienze alla Biennale, invece, erano gite dove non capivo letteralmente niente, ma mi divertivo. C’era spazio aperto, c’erano “cose strane”, c’era Venezia. Ciò che mi ha segnato maggiormente, che riconosco in parte nel lavoro maturo non è, però, principalmente legato a questo. Piuttosto, a ciò che si è sedimentato parallelamente, durante le lunghe vacanze in una Grecia ancora incontaminata dal turismo. Ci si arrivava in due, tre giorni di auto attraverso la Jugoslavia. Poi la sorpresa: una commistione tra natura e arte. Lo stupore di fronte al Partenone che mi ricordo bianchissimo, stagliato in un cielo azzurro. Le cariatidi austere e forti, imprigionate nel loro ruolo di colonne, le korai con quei capelli, quei panneggi, quei volti sorridenti. E i kouroi, che al loro cospetto mi apparivano rozzi e non me ne facevo una ragione! Epidauro vuoto, non un turista, dove l’acustica ti avvolgeva: un miracolo che ci costò le ire del guardiano dopo che mio padre mise al centro dell’orchestra un registratore che suonava l’aria di Casta Diva cantata dalla Callas. I tempietti candidi accanto a spiagge di conchiglie antiche, cave romane di marmo cristallino (marmo di Taso) dove mi perdevo ad osservare ogni blocco e come era cambiato grazie all’erosione. Il mare aveva modellato una piccola piscina turchese con i ricci neri che la costellavano: stelle color della notte. Gli altarini ai bordi delle strade. Poi lo spaccio del paese con la sua chincaglieria, lo scintillio del ferramenta. Il proprietario, un anziano, era detto “il signor Cefalonia” perché aveva combattuto nella storica battaglia. Già, quello è stato il mio “negozio di giocattoli” più desiderato. Tornavo in Italia munita di ciotole di plastica colorata e piccoli oggetti luccicanti, come dadi e bulloni, e conchiglie rubate al mare. Mi viene in mente adesso quanto soffrivo per non avere accesso a quella porta di casa, a Milano, che richiudeva una cassetta per gli attrezzi molto fornita.

Da piccola ti piaceva disegnare, manipolare la materia?

Da piccolissima inventai un gioco: giravo il terriccio scuro in un secchio e ne facevo il gelato al cioccolato più buono di Milano! Per fortuna non avevo la vocazione del cuoco. Mi piaceva reinventare quello che trovavo. Impastavo quel che c’era e c’era solo la terra nei vasi sul terrazzo. In casa non si sporcava. Ma si poteva disegnare. Disegnavo molto ma non avevo nessuna guida. Vivevo coi miei nonni. Ho anche ritrovato foto che mi ritraggono col vestitino e grossi sassi nella mano.

Che scuole hai frequentato?

In prima elementare ebbi una maestra che ho amato. Ci insegnava anche tecniche artistiche. Purtroppo, ho fatto la primina (cioè mi hanno iscritto l’anno prima) e in seconda ho cambiato maestra, un trauma! Poi, nessuna scuola che mi abbia mai appassionato fino in fondo. Ho, per lo più, un pessimo ricordo della scuola. Della scuola intesa come ambiente fisico e umano. Mi misero in un istituto privato di suore laiche perché era vicino a casa dei miei nonni. Così il circuito del privato, in cui non mi trovavo proprio, è continuato anche al liceo in istituti pessimi e il mio disinteresse per lo studio cresceva. Ma credo fosse qualcosa di diverso dal disinteresse. Quando una materia mi appassionava, mi ci buttavo. Ero brava in greco antico, naturalmente. Penso ci sia una ragione più profonda a tutto questo, un fatto molto grave che ha sfasciato la mia primissima infanzia. Mia mamma, che tra l’altro dipingeva, morì a causa di una trasfusione sbagliata pochi giorni dopo la mia nascita. Uno shock che ha segnato tutti e che è imprescindibile riguardo a ciò che fu deciso per la mia vicenda scolastica, almeno fino alla maggiore età. Ho sempre pensato che per fare l’artista ci fosse bisogno di profondità di pensiero e pur di fare il classico ho provato di tutto. Ma quando tentai di iscrivermi al liceo pubblico e mi rifiutarono in quanto privatista fu un bel colpo. Continuai a testa bassa in scuole per me insopportabili. Non avevo alternativa e non finì bene. Dopo due anni di ginnasio e un anno perso a “meditare” ho ceduto a due bienni di artistico (ovviamente privato) che mi hanno permesso, ormai maggiorenne, di iscrivermi a Brera. Ho sempre avuto il rimpianto di non essere riuscita a costruirmi un pensiero più organizzato, una conoscenza più articolata, il dono della sintesi. Ho letto tanto fin da adolescente e adesso mi trovo a faticare molto di più. Spero di avere almeno “dimenticato a memoria”.

Già “dimenticato a memoria” fantastico. All’Accademia le cose come sono andate?

Sì, l’ossimoro di Agnetti mi accompagna, oggi, quando osservo le incongruenze e la discontinuità della mia prima formazione, le mie attuali contraddizioni. Le mie rimozioni. Mi aiuta a farne materia viva e a perseverare un dialogo critico con me stessa. Non privo di autoironia. In Accademia mi sono finalmente trovata in un posto dove non mi sentivo oppressa. Dunque, paradossalmente, anche meno ribelle o inconcludente. Certo, se ne combinavano. Spesso in giro di notte, dopo le inaugurazioni. Ma c’era un legame profondo con l’arte. Ho ritrovato la passione dell’andare per mostre, di tornare a visitare le Biennali con uno sguardo diverso insieme ad altri studenti con cui si rimaneva a parlare, e a ridere, fino a farsi chiudere fuori dalle bettole e rimanere senza un letto. Mi sono divertita molto. Forse anche troppo, ma ho anche lavorato. È stato un momento importante.

Chi erano i tuoi compagni di strada al tempo e quali incontri importanti hai fatto in quegli anni?

Era un tempo di formazione, dunque, andando alle mostre, frequentavo un po’ tutti e un po’ nessuno. Di incontri ne ho fatti tanti, come chi frequenta un’Accademia.

Il tuo è stato dagli inizi un lavoro sulla scultura?

All’inizio dipingevo. Facevo esperimenti vari in due dimensioni. Quando portai un lavoro in classe e il docente, Luciano Fabro, mi disse che se avessi voluto fare quelle cose avrei dovuto, almeno, cercare di farle bene (“grammaticalmente corrette” mi sembra dicesse) mi sono resa conto che la mia pittura era l’espressione di uno sfogo più che la ricerca di una forma, ma soprattutto, il fare pittura, alla fin fine, non mi soddisfaceva più. Come potevo arrivare, d’altra parte, alla materia gialla e bianca che diventava un finissimo dettaglio d’oro, sopra citata? Aveva senso poi? Il mio imprinting, i miei parametri di qualità in pittura erano quelli dei grandi del passato. Li avevo negli occhi fin da bambina e li percepivo come lontani e inarrivabili. Soprattutto, era, per me, anacronistico nonostante fossero proprio gli anni del citazionismo e del ritorno alla pittura. Nel corso di Storia dell’arte studiavo le esperienze degli anni Sessanta/Settanta. Ho cominciato a sperimentare piccole sculture e installazioni che tenevo riservate. L’idea dell’arte come natura altra, l’idea del fare dell’arte realtà, la freschezza di usare cose che avevo attorno mi coinvolse. Forse, ma lo posso intuire solo oggi, era una via per ritrovare lo stupore vissuto in Grecia da bambina.

Lo stupore e la meraviglia sono ancora oggi il tuo strumento preferito per approcciarti al mondo?

Stupore e meraviglia sono sensazioni rare in età adulta. In un’epoca in cui, tra l’altro, i media e il loro uso ormai costante, ci lobotomizzano. Diciamo che cerco di pormi nell’atteggiamento di essere stupita. Ma non dimentico che lo stupore è un momento di sospensione, di entusiasmo ma anche di intorpidimento. Vive nel momento, non ha durata. Se è immischiato col ricordo non è scevro di attimi di malinconia o nostalgia. Sta nel passaggio successivo elaborarlo, dare senso allo stupore, alla meraviglia e anche alla malinconia del ricordo. Altrimenti mi perderei nello stordimento e non sarebbe poi male, visti i tempi. Ma come essere umano ho delle responsabilità. Come artista mi sono presa anche delle responsabilità.

Puoi parlarne? Quali sono secondo te le responsabilità dell’artista?

Ogni artista sente delle proprie responsabilità, suppongo. Il pensiero, inteso come riflessione, non è scisso dal fare arte. Pensiero viene dal latino “pendere” cioè pesare. Pensum era anche la quantità di lana pesata per un certo scopo. Mi accorgo, così, che il pensiero si manifesta da forme concrete per poi ritornarci. Qui la lana potrebbe, molto fantasiosamente, rappresentare la materia grezza che trasformiamo nel filo e poi nella trama. Intrecciata all’ordito la trama compone una forma. Infondo, tra le tante, sembra una metafora del fare arte. In particolare, ti rispondo cercando di spiegarti un mio modo di lavorare che coltivo da moltissimi anni. Vedo, per esempio, una pietra: mi appare interessante, bella. La raccolgo. Osservandola mi lascio andare appagata dagli sconfinati luoghi che ci intravvedo, dalle emozioni che provo. Mi ci perdo. Mi abbandono allo stupore che mi suscita un sasso! So che ciò è infantile, che rasenta il puerile a causa della sua natura paradossale. Ma questo smarrimento dove “s’annega il pensier mio”, per scomodare Leopardi, è il prologo al momento successivo, cioè quando comincio a pensare cosa realmente potrebbe succedere usando quel sasso come elemento di un’opera. Avviene un passaggio fra due disposizioni d’animo. La prima è la fase passiva, di incantamento, la seconda è reattiva, di esplorazione, dell’osservare quel sasso, quella pietra come possibile elemento di una forma d’arte. È un’ipotesi di futuro che lasci entrare nel presente. Ma occorre crearne le condizioni. Cioè avere coscienza che deve avvenire una transizione. Non dimentico l’esperienza originaria ma mi sposto verso la sfera dell’indagine attraverso gli elementi conoscitivi e costruttivi del fare arte. A volte mi duole lasciare quel cantuccio. Rischiare di perdere il “giocattolo”. Non sono mai certa, a priori, che la sua trasformazione mi convinca. Ma questo transito, questo passaggio di temporalità mi è necessario, è coscienza del fare e fa parte della mia responsabilità nei confronti del lavoro.

Questa prassi, vista dalla prospettiva dell’insieme dei lavori, sembra contribuire a tracciare una totalità che però è destinata a non mostrarsi mai nella sua interezza ma ad offrire di sé sempre e solo visioni frammentarie, e così?

Quello sopra è un esempio legato a una modalità precisa. In altri lavori parto da presupposti differenti. Rispetto alla totalità, se intendi quella che riguarda la mia opera, non c’è una continuità formale, se così si può definire una prassi che si ripete nel tempo. Piuttosto una continuità poetica. Non vedo nemmeno frammentarietà. Direi piuttosto che dal molteplice si arriva, o vorrei arrivare, a una coralità riconoscibile dal punto di vista del sensibile. Nonostante io lavori molto spesso con frammenti, ciascun lavoro, anche minuscolo, ha un’identità precisa e autonoma che tende, tenta, di togliere il frammento dal suo stato di fatto. Di assegnargli una peculiarità. Di per sé stesso, il frammento non mi interessa, non come soggetto. Piuttosto, lo vedo come qualcosa che si offre con la sua storia e che, col suo tempo trascorso, mi invita ad entrare in altre incognite.

Parliamo della continuità poetica, quali sono i campi che ti interessa indagare?

Non indago su campi specifici a priori. È scontato il fatto che arte e natura siano parte del mio essere. Semmai agisco all’inverso. Parto dall’idea di un lavoro sviluppandone la ricerca. Individuo tracce e parentele fra cose fisiche e cose altre. Lo spazio esterno, circostante, è un luogo panoramico, un paesaggio complesso da cui traggo idee che successivamente sviluppo. Mi pongo in una disposizione contemplativa per giungere a interiorizzare la realtà che osservo e a procedere verso una visione laicamente metafisica. Cerco di vedere attraverso la mente, scrutare coi sensi dentro alla potenzialità delle cose. In fondo significa immaginare.

Parliamo ora di qualche lavoro comincerei con il ciclo dei lavori con il metallo, di cui di recente hai esposto un esemplare nella mostra Il Numinoso a cura di Giorgio Verzotti presso la Galleria Building a Milano...

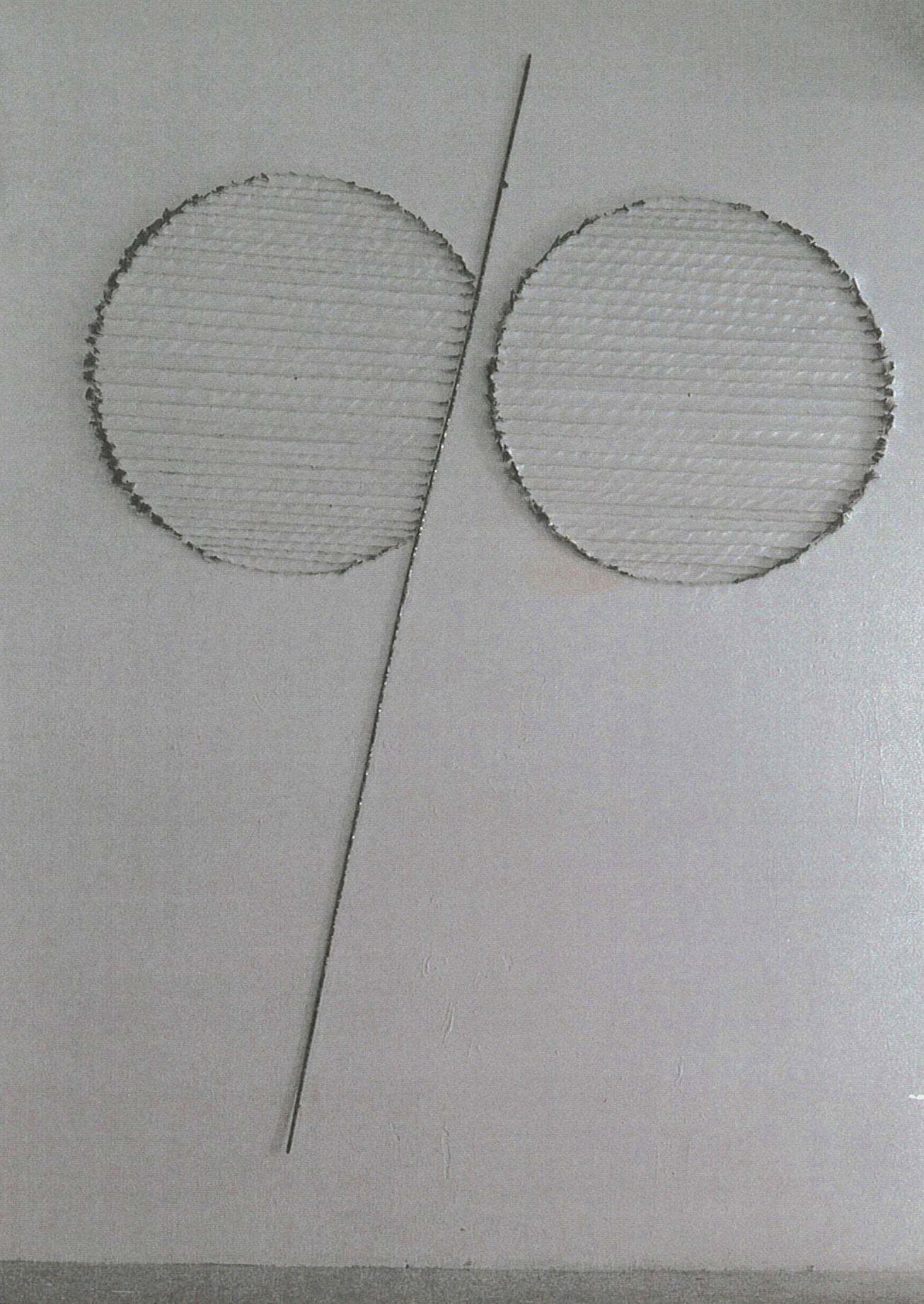

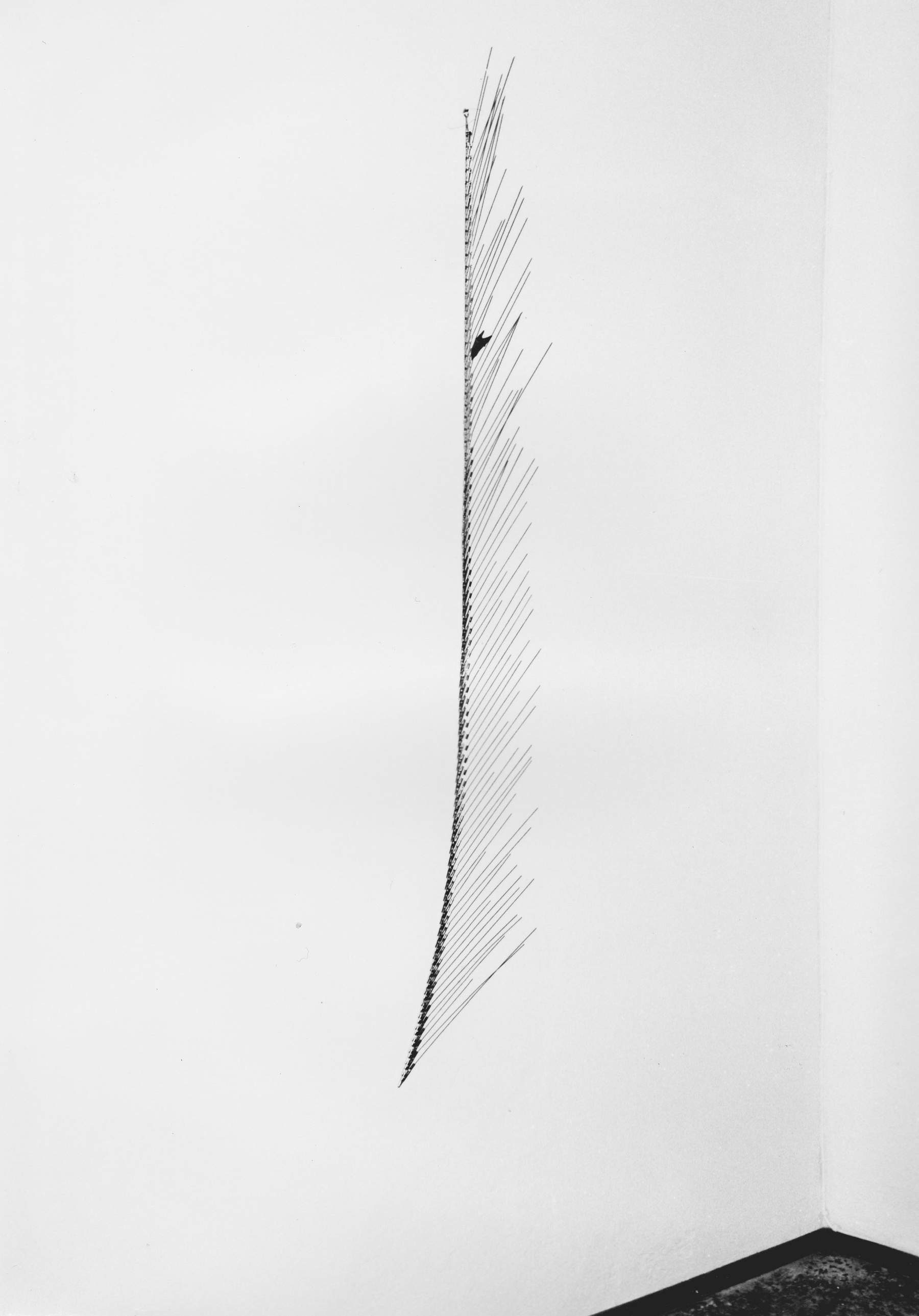

Ho cominciato a usare il nastro di metallo (ottone cotto, crudo, bronzo, alluminio) molti anni fa. Una pratica che ritorna con forme e significati differenti. I primi lavori, come le Grottesche del 1993, derivavano dall’osservazione di quelle modanature dipinte, o in bassorilievo, nei palazzi rinascimentali dette appunto “grottesche” ma molto più semplici delle omonime di derivazione romana. Bande lineari decorate che stanno in secondo piano rispetto agli affreschi ma che hanno la capacità di delineare lo spazio parietale. Mi interessava quest’aspetto e il modo di definire lo spazio attraverso elementi vegetali. I miei lavori erano fatti con gesti essenziali. Nastro di ottone tagliato in semplici segmenti ripiegati in modo da poter essere sostenuti direttamente al muro da una fila verticale di chiodi. Qualcosa di estremamente semplice. Non cercavo di sagomare foglie ma di ottenere la sensazione, la percezione di un flusso vegetale. Ho fatto anche delle Grottesche circolari saldando il nastro a una struttura di ferro. Ho chiamato Grottesche multicolor quelle poche fatte con nastri di metallo diverso e Grottesche auree alcune installazioni più elaborate (con catenelle e altri elementi). “Auree” per differenziarle dalle prime e perché le ho pensate dopo una visita alla Domus Aurea. Allo stesso tempo osservavo la potenzialità del riflesso del nastro metallico e di come faceva riverberare la luce tale che diventasse elemento dell’opera. Con questa modalità ho realizzato alcuni lavori come Vicino al mare, 1994, Luna-Mare, 2011 e anche quello che citi tu, Anello di fuoco, 2022.

L’idea del riverbero della luce che si riflette intorno al lavoro è una dimensione che indago anche io nel mio lavoro, mi sembra un buon modo per ampliare il dialogo fra il lavoro e lo spazio, anche a te interessa questo tipo di dimensione?

Assolutamente sì, condivido. Anche se non tutto il mio lavoro è basato su questo, la luce è materia viva. Ci può essere una luce intrinseca al materiale o una luce riflessa dalla materia o del mezzo che usiamo. In ogni caso, il rapporto che crea con lo spazio è sostanziale.

Ti volevo chiedere di parlare di lavori come Lilith e Luna Nera...

Ho fatto Lilith dopo gli Ara, lavori festosi sulla relazione tra artificio e natura che avevo colto durante un viaggio in Brasile. In seguito, ero come svuotata, non sapevo esattamente dove andare a parare. Da un lato ero chiusa in me stessa, dall’altro avevo una grande voglia di girare il mondo sia reale che, anche, virtuale. Si parlava sempre più dei grandi cambiamenti dell’assetto globale, di internet. Speravo in un mondo unitario, basato sull’incontro tra le culture ma, proprio qui accanto, le guerre dei Balcani lasciavano intendere il contrario. Ci si affacciava al secondo millennio con grande speranza ma anche con apprensione. Riprendendo il filo dei ricordi, del loro affiorare repentino, tornai a pensare in modo ossessivo a un lontano viaggio in India. Avevo più o meno tredici anni. Il primo respiro in quell’aria satura d’acqua e di spezie mi fece sentire in apnea. Mi soffocava. Gente visibilmente malata veniva verso di me in cerca di qualcosa. Lo sconvolgimento mi aveva costretto in una stanza d’albergo a piangere per un giorno intero ma in quella sosta riuscii a spogliarmi di tutte le paure. Mi si aprì lo sguardo. Gli occhi riempiti di pietas. Il candore dei dormienti sparsi a ricoprire le enormi spianate di Delhi, o di Bombay. Gli sputi rossi del betel masticato a ogni angolo di strada, che sembravano sangue. I funerali indù. Come ho amato quei funerali di fiori sparsi e vesti bianche! Almeno così li ricordo da piccola turista. Le grotte dipinte lungo la sinuosa valle di Ajanta e i templi dove il candore della Grecia lasciava il posto a un’animalità di forma e materia, a una carnalità della pietra. Questa improvvisa nostalgia in un periodo dove la sensazione costante era la latente perdita di una centralità, dei propri riferimenti culturali, del fatto che qualcosa stava cambiando, anche dentro di me, ma non sapevo ancora cosa, mi portò a Lilith. “Lilith è come l’ansa di un fiume saturo di fenicotteri che si librano al primo agguato”, avevo scritto in un testo. Come a dire che quando ti accingi a fare un’opera tutti i sensi sono in allerta ma, questa volta, l’allerta captava anche un’insidia. Stavo seduta su un terreno scombinato e ne percepivo il mutamento con timore (e tremore). Rinnovare la pelle, la superficie su cui vive e germina la profondità dell’opera d’arte che, in quel momento, avevo bisogno di celare, di proteggere in una sagoma inerte, eppure, ridondante di valve rosate. Dirottare il paradosso nell’idea di una muta, un brandello esanime perché la sua vitalità era già volata altrove. Come volò subito via, nella religione antica, l’idea di una prima donna fatta con l’uomo e non per l’uomo. Appena dopo Lilith arriva Pietra malata. Poi, nel 2000 Pelle. Opere che, a differenza delle precedenti, sono frutto di un’inquietudine. Di recente, nel 2017, non avendo più la prima, ho fatto una variante di Lilith. Insieme ho realizzato Luna Nera. Un lavoro pensato all’epoca, nel 1998/99, ma poi dimenticato o forse rimosso perché proprio del rimosso si trattava. Credo di aver avuto un certo disagio nell’addentrarmi in quel ginepraio. Al posto dei lattari rosa e dei pigmenti, o del sale del medesimo colore, ho usato grosse valve di peoci (o muscoli o cozze) girate in modo da farne risaltare il colore interno, grigio perlaceo, quasi argenteo, di luminescenza ambigua e trattenute in una sorta di cerchio di argilla ricoperto di pasta di zucchero nera, appena trattata. Adagiata su un’orbita di sale bianco misto a carbone vegetale, Luna Nera si riferisce soprattutto all’inconscio. Un luogo mentale oscuro, libero da ogni controllo logico che, come Lilith si esilia dall’umanità nascente restando eterna nell’immaginario, si nasconde nel profondo della psiche esiliato dalla coscienza ma, di quest’ultima, costante vessatore.

Arianna ti capita spesso di fare delle seconde versioni anche a grande distanza di tempo di alcuni lavori da dove nasce questa necessità?

Non mi capita spesso perché non ho mai venduto così spesso, o con leggerezza, dunque ho ancora varie sculture. Nel caso di Lilith, di cui avevo fatto fare immediatamente il calco di un dettaglio che volevo identico, una pietra di forma particolare, la ragione fu quella che anche Luna Nera, doveva avere quella pietra (forma) in quanto si tratta, in sostanza, di un unico soggetto. Inoltre, in caso di vendita, avrei potuto esporla senza l’intoppo e le complicazioni di doverla chiedere in prestito. E così è stato. Vendetti Lilith nei primi anni 2000 e nel 2017 la ho rifatta e, assieme, ho fatto Luna Nera. Penso che sarebbe utile fare la stessa cosa per taluni lavori a cui tengo molto o particolarmente fragili. Altro discorso per i lavori più installativi che spesso adatto allo spazio. O che, montandoli, subiscono piccole varianti.

Ecco questo è un altro aspetto affascinante il dialogo con lo spazio, puoi parlarne?

Più che dialogo con lo spazio preferisco usare il termine rapporto. Implica una maggior fisicità che sento molto nel mio fare artistico. Sopra ti descrivevo dei lavori più installativi. Alcuni possono variare a seconda di ciò che trovi dove vengono installati e questo mi intriga. Dunque, lo spazio, per me, è il luogo dell’accadimento. Al di là di qualsiasi progetto, quando installi c’è sempre una dimensione di corporeità e di accidentalità che sopraggiunge e che spesso modifica o rinnova le cose. Se penso alla realizzazione di un’opera, invece, credo che il suo spazio sia il risultato di tutti i passaggi che svolgo per giungere a ciò che mi soddisfa. Voglio dire che, soggettivamente, sento lo spazio intrinseco a ciascuna mia opera come una memoria concentrata del tempo emotivo che mi è servito per arrivare alla sua maturazione. Occorre, comunque, ripensare costantemente al concetto di spazio, tempo e luogo e a quello di materia e di immateriale, al concetto di coscienza. Non necessariamente per cambiare il proprio fare, tanto meno ciò che è stato fatto. Ma per capire dove siamo, dove stiamo andando e non essere presi alla sprovvista. Essere dentro al tempo che vivi, dentro a ciò che cambia è, ovviamente, sostanziale. Al limite, anche per rifiutarlo.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.