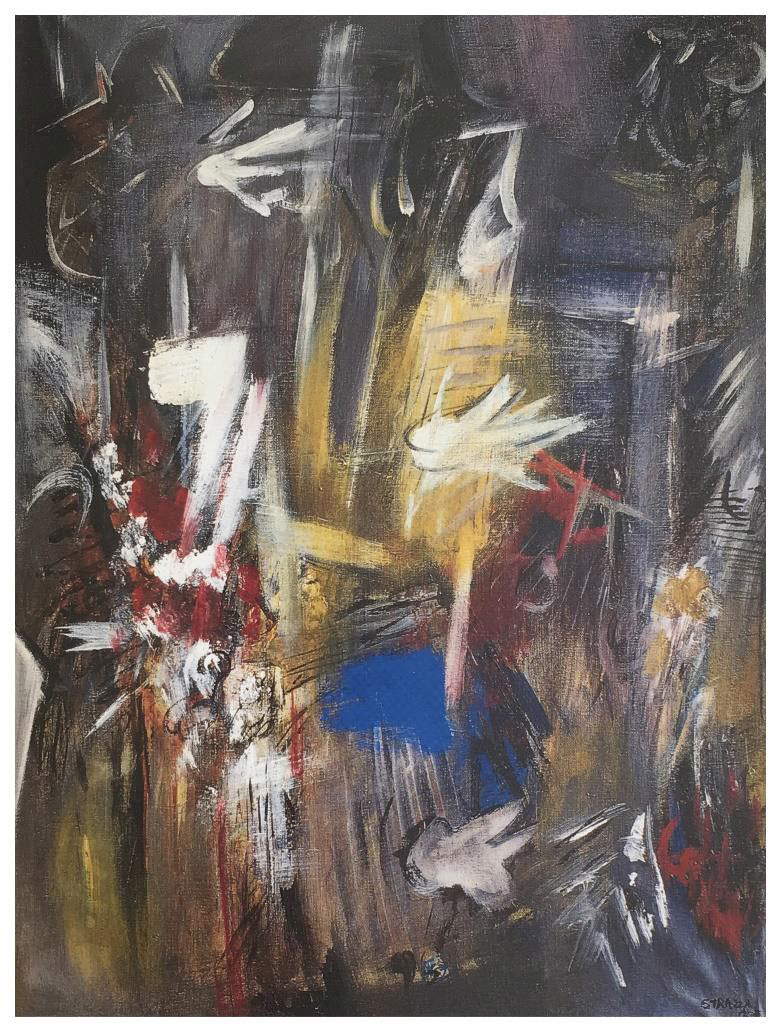

L'arte come segno, luce, equilibrio tra misura e non misura. Intervista a Guido Strazza

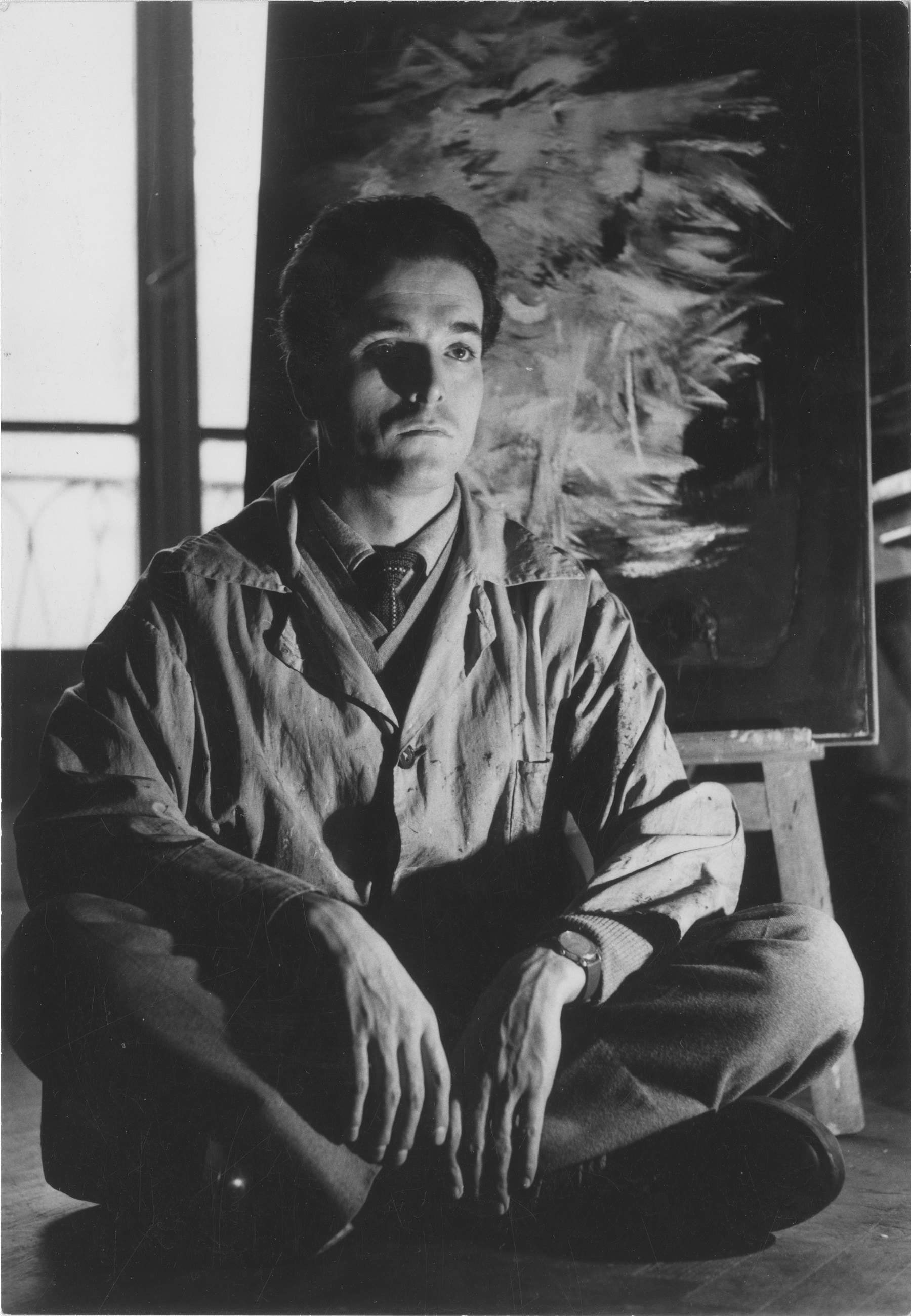

Guido Strazza (Santa Fiora, 1922) è una delle più significative figure dell’arte italiana degli ultimi decenni. Scoperto da Filippo Tommaso Marinetti, esordì come aeropittore futurista per poi diventare uno dei principali esponenti italiani delle ricerche sul segno e sul gesto dell’artista. La sua carriera ha attraversato quasi un secolo: lo abbiamo incontrato nella sua casa a Roma, dove con grande cortesia e disponibilità ci ha concesso un’intervista in cui abbiamo parlato della sua arte, dei suoi incontri più importanti, del suo rapporto con l’arte antica e di molto altro. L’intervista è di Federico Giannini. Si ringraziano Daniela Ruzzenenti e Chiara Gallo per la collaborazione.

FG. Maestro, Lei fa risalire il vero inizio del suo cammino nell’arte all’incontro con Filippo Tommaso Marinetti, che ha definito il suo “maestro di storia dell’arte moderna”. Cosa ricorda del suo legame con Marinetti e in che modo La spinse a intraprendere la Sua fortunata carriera nell’arte?

GS. All’epoca dell’incontro con Marinetti io già dipingevo, e avevo preso il brevetto di pilota (allora i giovani lo potevano prendere gratuitamente), e non perché volessi fare l’aviatore, ma perché ero attratto dalla visione del mondo dall’alto: da lassù, tutti i valori e tutte le distanze diventano fuori tempo. Marinetti fece una conferenza, qui a Roma, non ricordo di preciso dove: io avevo fatto alcuni disegni, piccoli lavori sul volo e sulla velocità. Era la mia passione del momento. Mi presentai a lui con la mia cartella sotto il braccio, e gli dissi: “vorrei venire a parlare con lei per mostrarle alcuni miei lavori”. Lui mi rispose: “adesso non posso, vieni a trovarmi a casa mia”. Mi diede il suo indirizzo in piazza Adriana e là mi presentai due giorni dopo, sempre con la mia cartella. Ricordo molto bene come mi ricevette: aprì la porta, mi fece entrare in una grande sala piena di libri. C’era una sola seggiola, e andò a prenderne un’altra per me. Ci sedemmo l’uno di fronte all’altro e lui, prima di chiedermi cosa facessi e cosa volessi fargli vedere, mi disse: “vedi queste cose?”, mostrandomi, tutto attorno, quadri di Boccioni, di Balla, di altri futuristi. Mi mise subito a mio agio facendomi entrare in un mondo culturalmente molto vicino a me, e mi parlava di pittura come se fosse un pittore che parla a un altro pittore. Gli feci vedere le mie cose e lui mi disse queste parole che ricordo molto bene: “il tuo tema è la velocità, il tuo segno non è una definizione di qualcosa che c’è, ma di qualcosa che si sta facendo. Tu sei proprio un giovane futurista”. A quelle parole mi sono commosso! E poi, dopo aver visto le mie opere, mi disse che voleva farmele esporre: così, nel 1942, mi invitò alla Biennale di Venezia, con i miei lavori di aeropittore. Mandai a Venezia alcuni disegni e un’opera che poi ho perso. Questo fu il mio rapporto con Marinetti, un rapporto che per la mia vita fu estremamente importante anche perché da lui ebbi un grande incoraggiamento a continuare. E poi si rompeva una barriera che io sentivo inconsciamente, dentro di me, tra me e i più grandi di me (ero molto giovane, nel 1942 avevo vent’anni).

“Tu sei un giovane futurista”: questo è quello che Le aveva detto Marinetti dunque. Ma lei si sarebbe definito un futurista?

Non sapevo nemmeno bene che cosa fosse il futurismo! L’ho imparato da lui dopo il nostro incontro e dopo che mi fece vedere i quadri di Boccioni e di altri artisti futuristi, cominciai a fare ricerche, a informarmi. Non mi sentivo futurista, ma studiando e addentrandomi nel movimento ho capito che c’era un certo rapporto con il mio segno molto gestuale, non calligrafico. “Gestuale” vuol dire velocità, impulso. Erano concetti futuristi che poi ho ritrovato in me. Allora, ripeto, ne sapevo molto poco, l’avrei capito bene nel tempo! Quando mi rivolsi a Marinetti non era perché fosse il campione del futurismo, ma perché la sua conferenza era così aperta ai giovani e al futuro, che mi spinse a parlargli e mi diede il coraggio di mostrargli i miei lavori.

La stagione successiva, quella del dopoguerra per intenderci, è dedicata ai grandi viaggi intercontinentali: cosa ricorda di quell’esperienza, cos’è stato per Lei il viaggio e in che modo l’esperienza del viaggio ha avuto riflessi sulla Sua arte?

Intanto mi ero laureato in ingegneria e già lavoravo: avevo tracciato le fondamenta del palazzo del Cinema Fiamma a Roma e stavo lavorando in quel cantiere. Come giovane avevo una posizione invidiabile: avevo un posto di lavoro e non pensavo di fare il pittore. Quando decisi di non fare più l’ingegnere non era perché non mi piacesse la professione: era perché mi si erano aperti altri mondi. Era il dopoguerra, un momento molto difficile, in qualche modo era come se volessi scappare dall’Europa, cercavo nuovi orizzonti, nuove dimensioni. Mio padre era stato in Perù per lavoro e mi aveva raccontato cose meravigliose di quello che aveva visto. Non volevo pensare alla carriera, volevo seguire la mia fantasia, e sono partito per il Perù. Lasciavo l’Europa per aprirmi a nuovi orizzonti. Non andai in aereo, ma mi imbarcai su una nave da carico che impiegò un mese per arrivare in Perù, facendo sosta in tutti i porti possibili e immaginabili, caricando e scaricando merci. Avevo imparato un po’ di spagnolo e subito rimasi affascinato da quel nuovo mondo che mi apriva a nuove dimensione di spazio e di tempo.

Questa ricerca di nuovi orizzonti, peraltro, la portò verso un’altra “scoperta”, le grotte dei Balzi Rossi, in Liguria, un sito dove, ha scritto Fabrizio D’Amico, Lei ha scoperto “il mistero di un segno che viene di lontano e che svela, improvvisa e certissima, al di là di ogni codice linguistico, la sua verità”. Secondo molta critica sarebbe scaturita da qui la Sua ricerca sul segno, che ha interessato larga parte della Sua carriera. Che cos’è per Lei il segno?

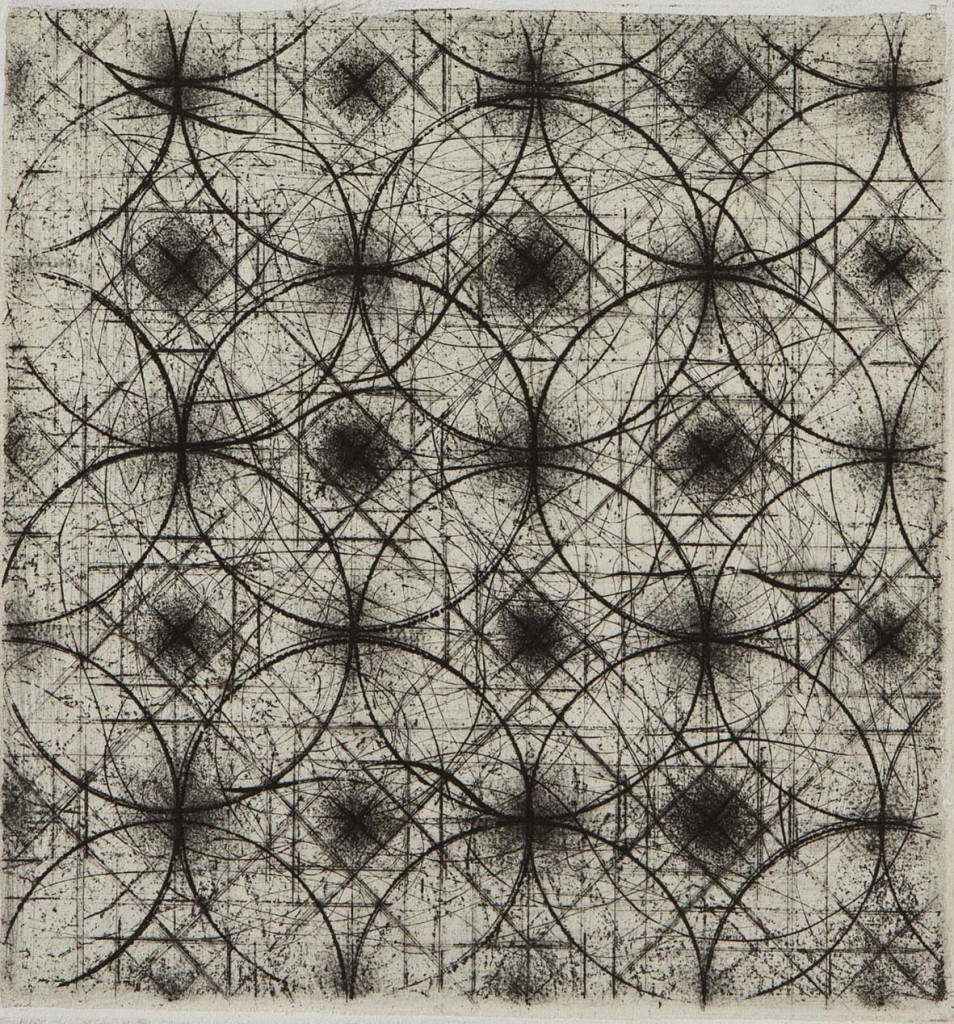

Il segno di un pittore è la traccia di un gesto. Il gesto lascia una traccia, e ciò che vediamo sulla carta è un segno. Il segno è una dimensione, una direzione, e in particolare è una direzione rispetto ai parametri universali, che sono la verticale e l’orizzontale: la verticale è la direzione della gravità, l’orizzontale è la linea sulla quale la verticale si proietta . Il segno è legato alle forze primarie del mondo, al gesto, al tragitto del gesto. Il gesto è segno.

La critica Nadia Marchioni, riferendosi alla sua serie di “paesaggi olandesi”, ha scritto che proprio queste opere nate da un suo viaggio in Olanda rappresentano “l’espressione più immediata della duplicità che pervade tutta l’opera di Strazza, di quella ‘ambiguità’ dei segni e dell’esistenza che potrebbe essere la parola chiave per entrare nell’universo dell’artista”. Ecco: continuando a parlare del segno, e riferendomi dunque a quella ambiguità che una parte della critica ha trovato nel Suo segno, Le chiedo se esiste una chiave per decifrare i Suoi segni, per arrivare alla loro essenza, per svelare questa ambiguità.

Si tratta di una ambiguità filosofica: il segno è infine una misura. Ma la misura è sempre in rapporto alla non misura del nostro gestire. Il segno lo posso misurare, il mio gestire non lo posso misurare. È come una parola prima pensata e poi detta, ma quello che lei sa della parola è ciò che se ne intende. C’è sempre una distanza tra la parola intesa e la parola detta, come tra ciò che si dice e ciò che si fa, e lo stesso vale per il segno.

L’altro elemento preponderante nella sua arte, secondo alcuni anzi l’elemento costitutivo assieme al segno è la luce. Qual è il Suo modo di avvicinarsi alla luce, di interpretare la luce?

La luce è quella energia che ci permette di vedere. Ma dal punto di vista del pittore direi che la luce è tutti i colori insieme. È l’energia massima. L’ombra, il nero, la notte sono invece l’assenza di energia. È come dire che la luce è del mondo attivo, l’ombra è del mondo che si acquieta, che si ripiega su se stesso, che pensa di sé.

Lei ha spesso guardato anche all’antico, con uno sguardo che potremmo pensare inusuale per un artista che ha prodotto per larga parte della propria carriera una pittura fatta di segno e di luce. Eppure il Suo rapporto con l’antico comincia molto indietro nel tempo, quando tra il 1944 e il 1945 Lei visitava le chiese di Roma subendo il fascino degli antichi mosaici, gli affreschi, ma potremmo citare anche il ruolo dell’arte di Piranesi e diversi altri incontri con gli artisti antichi. Quali sono le esperienze antiche che più l’hanno affascinata e in che modo la Sua arte dialoga con l’antico?

Sento e vedo la pittura antica come rapporto tra i segni. Nel periodo che lei ha ricordato c’era ancora la guerra: ero molto giovane e giravo per le chiese romane per i pavimenti cosmateschi (ai quali poi mi sono poi dedicato pittoricamente in un secondo momento) e per gli affreschi e i mosaici raffiguranti i martiri. Vedevo i pavimenti cosmateschi delle chiese di Roma e ci trovavo un perfetto rapporto tra misura e non misura, piccole tessere imperfette che nella geometria che compongono diventano assoluta e perfetta misura, perfetta misura della non misura. Segno dell’assoluto che governa tutte le cose del mondo. Lo vedevo quasi come un messaggio del grande mistero del mondo, una piccola imperfezione che nella composizione generale diventa perfezione che indica un qualcosa oltre di noi. Nelle cruente immagini dei martiri percepivo invece la lacerazione del tempo contemporaneo che stavo vivendo e ne feci una serie di disegni e di quadri figurativi oggi ai Musei Vaticani e al Museo della Cittadella di Assisi. Quell’esperienza mi rivelò come in qualche modo la pittura, il segno, il gesto fossero già dall’inizio una parte costituente della mia natura. E contribuì anche alla scelta di lasciare l’Europa, perché vedevo una corrispondenza tra il martirio dei santi e quello a cui era sottoposto politicamente il mio Paese in quel momento. Quanto ad altre esperienze, posso fare due nomi: uno è Piero della Francesca, artista che ai miei occhi di pittore è l’esempio massimo di equilibrio tra misura e non misura, ovvero della fantasia che si fa assoluta misura, ma si tratta di una misura non pedante e non descrittiva, misura che va accettata come filosofica e assoluta, e che non può essere ridotta in quantità o in numeri. In quel pittore sentivo questo equilibrio. Lei poi ha citato Piranesi: è lui il secondo artista, un artista tanto importante, perché se si guardano bene le sue incisioni, i suoi soggetti precisi, il suo segno (specialmente se si osservano i particolari) è un segno totalmente gestuale, d’impulso. Piranesi riusciva a unire questo impulso fuori misura in una misura più grande e maggiore, che era quella dell’opera completa, così che tutto il suo lavoro vibra di una vitalità interna. È come se dicesse “sono qui”, ma un attimo dopo diventa un altro

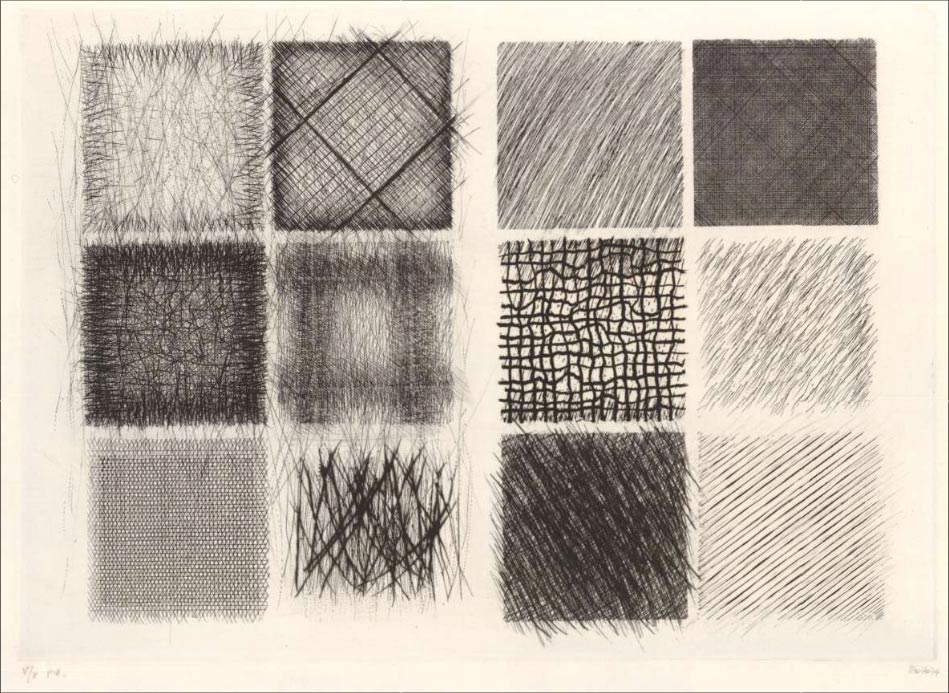

L’incisione riveste un ruolo molto importante nella Sua arte. Antonio Pinelli ha scritto che Lei assegna all’incisione “un ruolo di avanscoperta e di chiarificazione che solo essa può svolgere per la sua intrinseca capacità maieutica”, e che l’incisione è per Lei uno “scandaglio in grado di analizzare ed estirpare dal gomitolo aggrovigliato dell’indistinzione quel grumo di energia e di memoria che è la sostanza del gesto artistico”, oltre che di rivelare le pulsioni più segrete del fare arte.

L’incisione è per me un segno che viene fatto in diversi tempi. Lasciamo da parte l’incisione tradizionale, che era nata e viveva come strumento di riproduzione quando non esisteva la fotografia, e gli artisti facevano conoscere il loro lavoro incaricando appositi professionisti di fare incisioni delle immagini dei loro quadri, che poi mandavano in giro per il mondo. Perciò l’incisione, originariamente, era uno strumento di riproduzione. Quando poi non c’è stato più bisogno dell’incisione come strumento di riproduzione perché ce n’erano di più precisi (la stampa, la fotografia e altri), l’incisione è diventata un’arte autonoma, ed è un’arte che si estende nel tempo, perché non è solo fatta dalla prova che si vede nel foglio di carta. L’incisione conosce vari momenti: l’incisione della lastra, l’inchiostrazione della lastra, le prime prove, i ritocchi delle prove, la prova definitiva. Tutti questi diversi momenti corrispondono a prove di stampa non definitive, che fanno sì che emerga il concetto, l’idea dell’opera che si fa come dialogo stretto con la materia e l’artista,, che riceve “l’offesa”, diciamo così, del bulino, e risponde con una sua deformazione. È un farsi segno ripetuto nel tempo.

In che modo un’attività che è per Lei così intima si lega alla pittura? In che rapporto stanno incisione e pittura nella Sua arte?

La pittura è più diretta. L’incisione invece esige un processo lungo di attuazione. La pittura può trasformare immediatamente un gesto, un pensiero, in un segno dipinto. Cosa che nell’incisione non è possibile.

In che rapporto invece Lei si è posto con il mercato durante la Sua carriera?

Io sono sempre stato un artista solitario, naturalmente partecipe delle tendenze del momento, però sempre vissute secondo la mia ricerca sulla misura e sul segno. Ho avuto galleristi importanti, soprattutto a Milano, ma la parte economica non è mai stato il movente del mio lavoro, e il mio carattere caparbio non mi ha facilitato. A Roma soprattutto, per il mio carattere ma anche e soprattutto per restare fedele alla mia ricerca, mi sono sempre tenuto lontano da gruppi e movimenti.

La Sua è stata una carriera che ha attraversato quasi tutto il Novecento e tutto l’inizio del XXI secolo: si è sempre descritto come un artista riservato e schivo, ma in tutti questi anni un artista della Sua rilevanza immagino abbia fatto incontri decisamente interessanti. Quali sono quelli che ricorda con più piacere?

Uno in particolare, il mio incontro a Milano con Lucio Fontana. Era un uomo molto vivace, molto estroverso. Andai a una sua mostra, gli dissi che volevo vedere il suo studio, e lui mi rispose dicendomi di andare a trovarlo l’indomani. In quello studio ho trovato delle tele appoggiate al muro su una mensola, il pavimento pieno di trucioli, una specie di foresta di trucioli, e sulla parete alcuni tagli, Fontana aveva appena cominciato a fare i suoi tagli. Quando lo andai a trovare prese una lama e, come se lo facesse per me, fece un taglio su di una tela: fu per me come la rivelazione del farsi segno come ferita della materia. Pensavo, e penso tuttora, che la materia sta lì, è indifferente, e poi arriva qualcheduno che la trasforma, la ferisce. La materia entra dunque in un dialogo stretto con l’artista, perché quel taglio che Fontana faceva (o il segno che io faccio disegnando e dipingendo) io lo vedo come risposta della materia, e per me questa fu allora una rivelazione, non vedevo più il dipingere come un fatto strettamente personale, ma come un fatto che riguarda chiunque abbia gli occhi per guardare e per vedere. Direi che era come un segno di eternità: non era una cosa che potesse fermarsi. E Fontana mi dava il segno esatto di questo simbolo di eternità.

Questo Suo ricordo di Fontana mi dà modo d’introdurre l’ultima domanda che vorrei farle, essendo stato Fontana un artista molto proiettato verso il futuro. Ecco: di recente, in occasione della mostra che si è tenuta all’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione lo scorso anno, Lei ha detto che è sempre “proteso verso il domani”, e che non guarda tanto al passato, quanto al futuro. È un po’ lo stesso atteggiamento che aveva Lucio Fontana, direi. Ma Lei come lo vede questo futuro?

Alla mia età il futuro è corto: io mi identifico totalmente con le opere che ho fatto, e queste opere spero abbiano un futuro. Perciò penso al futuro come ripetuta lettura di segni. E per quel che mi riguarda, dei miei segni. Si è parlato tanto della “morte dell’arte”, ma io penso che l’arte, come la filosofia e il mistero dell’oltre, facciano parte della natura stessa dell’uomo. Quindi, finché ci sarà l’uomo, ci sarà arte, ci sarà pensiero, ci sarà mistero.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).