Oui, c'est une fête qui divise. Deux pensées et une peinture pour le 25 avril

Deux réflexions pour un 25 avril différent, pour une fête de la libération qui, pour la première fois dans l’histoire et par une sorte d’ironie moqueuse du sort, nous voit tous ségrégués chez nous par l’imposition d’une série de décrets que nous respectons tous tout en sachant qu’ils ont restreint notre liberté de mouvement même là où ce n’était pas nécessaire, qu’ils ont enlevé la dignité de la célébration même de la mort, qu’ils ont créé une scission artificielle et brutale entre notre vie biologique et notre vie sociale, affective et culturelle.

Premièrement, le 25 avril est une fête qui divise. Comme le dit Luciano Canfora, dans une interview publiée aujourd’hui dans BonCulture: “ce conflit qui a duré dix-huit mois, entre le 8 septembre 43 et avril 45, a été la dernière phase d’une hostilité qui avait commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale, s’était transformée en guerre civile dès les années 1920 et avait abouti à la montée au pouvoir du fascisme, avec le soutien de la couronne et d’un large éventail d’expressions conservatrices et libérales dans notre pays”. Ce conflit ne s’est jamais apaisé. Les deux Italies s’opposaient encore, dans la mesure où la dictature le permettait. Avec l’effondrement de la guerre, les partis sont réapparus au grand complet et le conflit a eu l’issue que nous connaissons. D’autre part, nous connaissons les formes sous lesquelles le fascisme historique réapparaît, elles ne se limitent pas à Forza Nuova et à d’autres expressions extrémistes, elles ont des racines plus profondes". Le fascisme proprement dit appartient à l’histoire (à savoir le fascisme salovien, auquel nous pensons généralement lorsque nous célébrons le 25 avril), et il est peut-être superflu de souligner que nous ne le connaîtrons plus jamais. Cela n’enlève rien au fait que certaines de ses manifestations peuvent réapparaître: il s’agit donc de savoir de quel côté se placer. Et cela ne signifie pas chanter Bella Ciao depuis la terrasse de la maison: au-delà de la rhétorique de célébration vide et stridente (et peut-être en introduisant une rhétorique d’une autre nature, mais au moins avec l’idée d’élargir le discours), cela signifie s’occuper de la pratique de la liberté à chaque instant de l’existence, même en continuant simplement à cultiver le doute, une habitude d’autant plus précieuse dans une période comme celle que nous vivons. Voyons-le au moins comme une forme de gratitude envers ceux qui nous ont donné cette possibilité.

Deuxième réflexion: la pratique de la liberté devient plus difficile si la connaissance historique et l’esprit critique restent en sommeil, ou réduits à un récit schématique. C’est aussi (et peut-être surtout) le cas lorsqu’on utilise l’histoire comme une arme, en la réduisant à un discours public souvent banalisé et célébré dans le pire sens du terme. Comme le dit Gianpasquale Santomassimo dans un de ses écrits de 2001: “la mémoire publique est inévitablement sélective, elle fait des choix, même drastiques”. C’est sur ce dernier terrain qu’agissent avant tout les protagonistes institutionnels, qui assument des responsabilités durables dans les cadres de référence qu’ils exposent à la conscience civile du pays. En Italie, la catégorie de l’histoire publique, entendue comme l’histoire faite en public et adressée au public par des sujets institutionnels, avec son propre langage, une rhétorique particulière et spécifique visant à la construction d’une mémoire collective, n’est pas reconnue officiellement comme elle l’est ailleurs. L’histoire publique italienne a souvent fait l’objet de déformations maximalistes, de mythes et de récits qui l’ont peut-être éloignée de la recherche historiographique. Une attitude, là aussi, éminemment contre-productive.

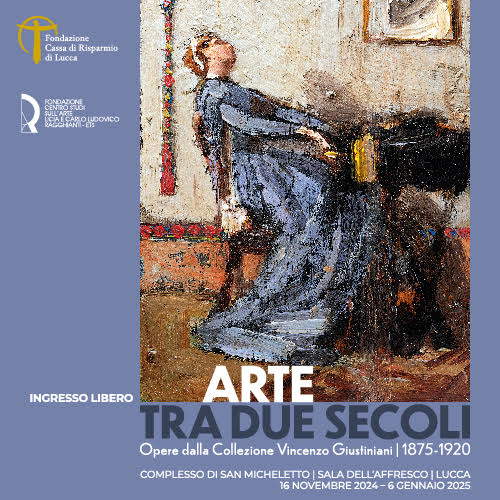

Enfin, un cadre pour tenir le tout, contre la vulgate qui cristallise l’histoire dans une sorte de lutte entre des alignements imperméables et des convictions granitiques, et qui est loin de libérer l’Italie de cette immaturité politique que Gobetti identifiait comme l’une des “caractéristiques constantes des classes grasses” de notre pays. Il s’agit de la Fucilazione di Ernesto Treccani, d’inspiration cézannienne, du Museo di Palazzo Ricci de Macerata, également exposée dans cette renonciation boulimique au rôle de la critique d’art qu’a été l’exposition Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italy 1918 - 1943, qui s’est tenue début 2018 à la Fondazione Prada de Milan. C’est un récit dramatique et touchant de la guerre civile, un morceau de mémoire proche de la poétique de la dénonciation de Picasso (Treccani, à l’évidence, connaissait bien Guernica), qui évoque crûment ce que la Résistance a signifié pour beaucoup: une fin tragique.

À l’époque, Treccani n’avait que vingt-trois ans, mais il avait déjà derrière lui une riche histoire de militantisme culturel: Il a fondé le premier périodique, Vita giovanile, alors qu’il n’avait pas encore dix-huit ans, puis l’a transformé en Corrente di Vita Giovanile, sans dévier d’un pouce de son adhésion à l’idéologie fasciste dans laquelle évoluait la revue, pour changer radicalement d’orientation en quelques mois grâce à l’afflux de nombreuses personnalités qui ont écrit dans la revue, et lui a fait perdre progressivement son alignement sur le régime pour devenir une revue critique du régime lui-même, à tel point qu’elle a été fermée sur ordre des autorités au moment de l’entrée en guerre de l’Italie. Cette image n’est donc pas seulement l’instantané d’un moment, mais nous rappelle que les voies, les convictions, les convenances, les prises de conscience, les choix et les raisons qui ont conduit beaucoup de personnes à s’engager dans la lutte contre le régime (ou vice versa) sont le résultat de processus individuels qui relèvent peut-être de la sphère de l’humanité, et tout aussi vaste et varié fut le public qui, d’un côté comme de l’autre, anima les différentes positions, ou vint grossir les rangs gigantesques de ceux qui, plus simplement, espéraient seulement survivre (et qui, aujourd’hui, sont coupés de la parole publique). L’histoire et l’histoire de l’art ont le devoir de s’en souvenir.

|

| Ernesto Treccani, Shooting (1943 ; huile sur toile, Macerata, Fondazione Carima - Museo Palazzo Ricci) |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.