Le déclin des NFT. Art ou spéculation financière ?

Ces dernières années, le phénomène des NFT (Non-Fungible Token) a secoué le monde de l’art comme un coup de tonnerre, apportant avec lui des promesses de révolution, de démocratisation et de nouvelles frontières créatives. Aujourd’hui, cependant, nous nous interrogeons sur le déclin rapide de ce marché, un déclin qui affecte non seulement la valeur économique mais, plus profondément, la confiance culturelle et symbolique dans le médium. Comment sommes-nous passés de l’utopie numérique au désenchantement? Et, surtout, les NFT sont-ils vraiment de l’“art” ou simplement un nouveau langage économique?

Lorsque les NFT ont commencé à attirer l’attention en 2020-2021, elles ont été accompagnées d’une aura presque messianique. Les artistes numériques, souvent relégués aux marges du marché traditionnel, voyaient dans lablockchain une chance d’émancipation. Les NFT promettaient l’authenticité et l’unicité dans le domaine numérique, où chaque copie est indiscernable de l’original. De plus, les contrats intelligents offraient aux artistes la possibilité de toucher des redevances perpétuelles, un concept révolutionnaire dans un monde où le contrôle de l’œuvre échappe souvent à tout contrôle après la première vente.

Cette rhétorique utopique a été amplifiée par la complicité des plateformes, des investisseurs et des célébrités, qui ont contribué à faire du NFT un phénomène grand public. L’art NFT, plutôt qu’un mouvement esthétique, s’est présenté comme un mouvement économique, une expansion capitaliste dans les territoires de la créativité. Les NFT se sont toujours trouvées à la frontière entre les mondes de l’art et de la finance, suscitant d’intenses débats sur leur nature. Peuvent-elles être considérées comme de l’art ou sont-elles simplement des outils d’investissement déguisés en créativité ? La réponse dépend largement de la manière dont ils sont utilisés.

Dans le meilleur des cas, les NFT ont été un moyen innovant pour les artistes numériques d’exprimer des concepts liés à la technologie, à la culture numérique et à la temporalité. Certains projets, comme ceux d’artistes tels que Pak ou Refik Anadol, ont repoussé les limites de l’esthétique numérique, en explorant la relation entre le public et l’immatérialité de l’art. Dans ces cas, le contenu artistique est prééminent et la technologie blockchain devient un moyen de préserver l’unicité et de tracer la provenance. Cependant, une grande partie du phénomène NFT a été dominée par la spéculation. Les acheteurs et les collectionneurs semblaient plus intéressés par la valeur de revente que par l’importance de l’ œuvre elle-même. L’idée s’est répandue que la possession d’un NFT, plutôt que l’appréciation esthétique ou conceptuelle, était le but ultime. Cela a conduit de nombreuses personnes à considérer les NFT comme un produit financier, un actif numérique à acheter et à vendre plutôt qu’à contempler. Cette dualité met à nu une tension existentielle pour les NFT : ils ne peuvent exister en tant qu’art que si leur signification transcende la valeur économique, mais leur structure même (basée sur la blockchain et le marché) les pousse vers la marchandisation.

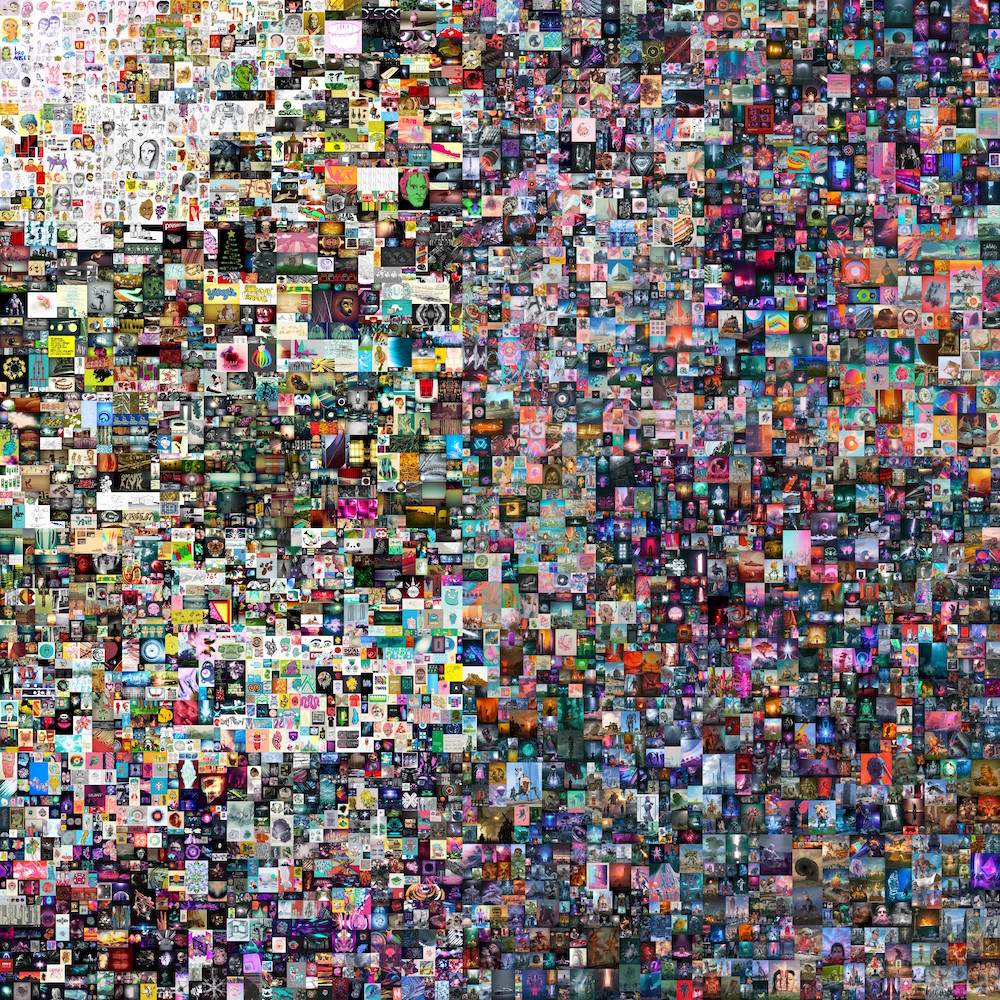

Rapidement, le récit idéaliste s’est fissuré. Le marché des NFT s’est avéré être un lieu de spéculation débridée, où la valeur n’était plus liée à la qualité ou à l’innovation artistique, mais à la rareté artificielle et à la promesse de rendements économiques exorbitants. Des œuvres comme Everydays : The First 5000 Days de Beeple, vendue pour 69 millions de dollars, n’ont pas tant marqué une victoire de l’art numérique qu’une spectacularisation du marché.

Cette dynamique a soulevé de profondes questions : qu’advient-il de l’art lorsque sa valeur est mesurée en crypto-monnaies plutôt qu’en signification ? La promesse de démocratisation s’est transformée en une réalité élitiste, où seuls les riches collectionneurs pouvaient s’offrir des œuvres significatives. Pendant ce temps, les artistes moins connus restaient invisibles, écrasés par un écosystème dominé par le marketing et le sensationnalisme.

L’effondrement du marché des crypto-monnaies en 2022 a eu des répercussions dévastatrices sur le NFT, exposant la fragilité du système. Les plateformes se sont effondrées, les valorisations ont été divisées par deux et même les collectionneurs les plus enthousiastes ont commencé à remettre en question la valeur intrinsèque de ces œuvres. À cela s’est ajoutée la prise de conscience de l’impact environnemental de la blockchain proof-of-work, qui a alimenté les critiques à l’égard d’un système technologique perçu comme non durable et spéculatif.

Mais le véritable déclin n’a pas été seulement économique. Les NFT ont perdu leur statut d’objets désirables, se transformant en symboles d’une bulle spéculative plutôt qu’en avant-garde culturelle. Les artistes qui avaient adopté le médium ont commencé à prendre leurs distances, en partie désillusionnés par la dynamique du marché, en partie à la recherche de nouvelles formes d’expression moins compromises.

L’histoire du NFT nous donne l’occasion de réfléchir à la relation entre l’art et la technologie, mais aussi au rôle du marché dans la définition de la valeur culturelle. Il est trop tôt pour déclarer la mort des NFT: bien qu’ils aient perdu leur centralité, il existe toujours des niches actives où le médium est exploré avec des approches plus critiques et plus conscientes.

Leur avenir en tant qu’art dépendra toutefois de la capacité des artistes à s’affranchir des dynamiques spéculatives et à ramener l’attention sur la signification et l’impact culturel des œuvres. Les NFT peuvent être un moyen puissant d’explorer la relation entre le virtuel et le réel, entre l’identité et la technologie. Mais tant qu’elles seront perçues comme des investissements avant d’être des œuvres, elles risquent de perdre toute légitimité artistique.

Le phénomène des NFT, dans son essor et son déclin, a été un miroir de notre époque. Il a incarné nos espoirs technologiques, nos obsessions mercantiles et nos angoisses écologiques. Peut-être plus qu’un échec, le NFT a été une expérience collective, un laboratoire dans lequel nous avons testé les limites entre le réel et le virtuel, entre la valeur et le sens.

Dans l’incertitude de cette parabole, une question demeure : qu’est-ce qui fait d’une œuvre une œuvre d’art ? Le NFT, plutôt que d’y répondre, nous a forcés à nous confronter à cette question, révélant les contradictions d’un monde où la valeur culturelle et la valeur économique sont en conflit permanent. Tout ce qui peut être vendu n’est pas de l’art, et tout ce qui est de l’art ne peut pas être vendu. Mais dans cet espace de tension, l’art (et peut-être le NFT) peut encore trouver sa voie.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.