La chambre de résonance de Michelangelo Pistoletto

Il existe une affiche publicitaire des années 1980, celle d’une laque américaine, où l’on voit Andy Warhol tenir une bombe dans ses mains, même avec une certaine concentration : il porte son typique col roulé sombre, il porte sa typique perruque blonde, il fixe ses yeux sur nous qui le regardons, et au-dessus de lui se trouve le slogan : “Vidal Sassoon Natural Control Hairspray for men - the art of style” (laque pour hommes Vidal Sassoon Natural Control - l’art du style). Nous sommes tous d’accord pour dire que l’étiquette de l’artiste en tant que marque personnelle, de l’artiste en tant que marque, colle à Warhol plus qu’à tout autre : une étiquette qu’Andy Warhol a essayé de coudre de manière obsessionnelle tout au long de sa carrière, en construisant autour de sa figure, avec une précision d’ingénieur, une identité publique marquée. Il ne s’agissait pas seulement de présenter au public un art reconnaissable, une fin à laquelle tend généralement tout artiste. Andy Warhol s’est transformé en marque en agissant sur plusieurs fronts : il a fait de son art, par la sérialité et en puisant ses sujets dans la culture populaire, un produit commercial. Il a construit une image publique précise de lui-même, énigmatique et reconnaissable : la même perruque, la même expression, les mêmes vêtements, le même mode de vie. Il cherche à rester le plus possible sous les feux de la rampe. Beaucoup suivront son exemple.

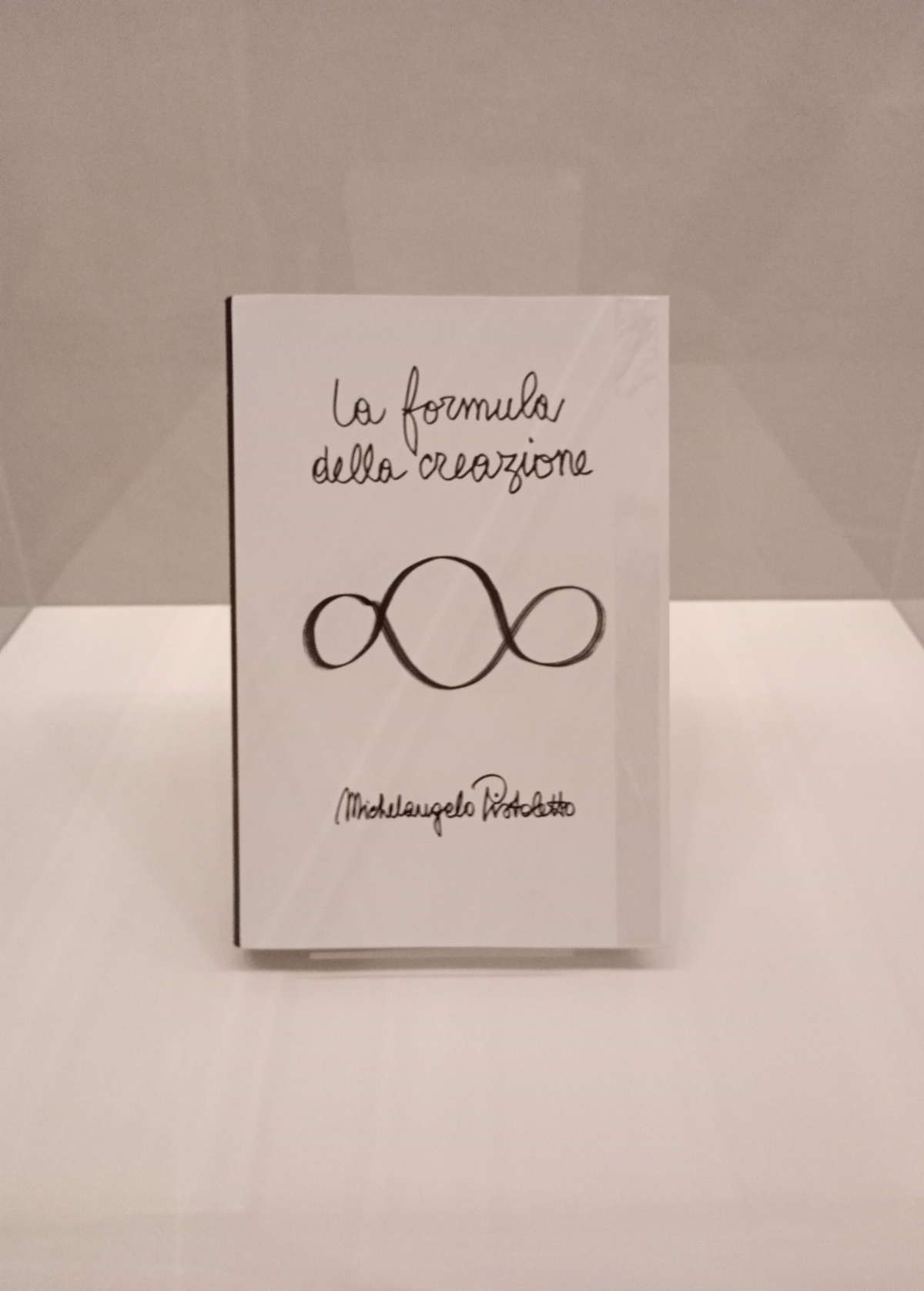

Aujourd’hui, du moins dans notre partie du monde, l’artiste qui lui est le plus proche à cet égard est probablement Michelangelo Pistoletto, bien que ce dernier ait toujours refusé toute comparaison avec Warhol. Pistoletto est également un artiste dont les œuvres se caractérisent par une certaine régularité, si l’on ne veut pas utiliser le terme de “sérialité”. Pistoletto s’est lui aussi construit une image inimitable : l’aura de gourou, la barbe blanche bien entretenue, les vêtements toujours noirs, l’inséparable fedora. Pistoletto est aussi un adepte du présentialisme : on le voit à la télévision avec une fréquence inconnue de presque tous les autres artistes vivants, les interviews qu’il a données pourraient remplir une bibliothèque, il n’y a pas d’événement le concernant où il ne se présente pas en personne (il a une énergie enviable, il faut le dire), il organise des rafales d’expositions. Et en plus, par rapport à Warhol, Pistoletto a son propre logo, le Troisième Paradis, qui est devenu une sorte d’expression graphique de sa personnalité. S’il a évité de se disputer avec Warhol, comme il l’a déclaré dans l’une de ses innombrables interviews, parce qu’il souhaitait “combattre l’impérialisme dans l’art”, Pistoletto est lui aussi devenu une marque au fil du temps. Qu’on se le dise, bien sûr, sans indignation aucune, loin de là : Pistoletto est un artiste qui a réussi à faire autour de sa personne des choses que la grande majorité de ses collègues ne peuvent pas faire. Et la présence d’artistes reconnus à un moment de l’histoire où l’art semble de moins en moins pertinent est positive.

La réputation de la marque bénéficiera inévitablement de la récente “nomination” pour le prix Nobel de la paix, que Pistoletto a immédiatement saluée, tout en la considérant, a-t-il dit, “non pas comme une reconnaissance personnelle de ce que j’ai fait jusqu’à présent, mais comme un engagement à travailler à l’avenir”. Un engagement, lit-on dans la presse, “pour la paix, la justice sociale et la responsabilité collective”. Ce n’est pas tant la nouvelle de la nomination elle-même qui est intéressante, mais plutôt le fait que le Troisième Paradis ait été reconnu, pour une raison ou une autre, comme ayant une dimension si actuelle et pertinente que la candidature de Pistoletto au prix Nobel de la paix est sérieuse et fondée. Depuis plus de 20 ans, l’artiste originaire de Biella promène son projet dans le monde entier, considérant l’art comme un moyen de transformation sociale, comme un moyen de construire une responsabilité collective qui aspire à créer un monde plus durable et plus pacifique. Son Troisième Paradis est, par définition “statutaire”, disons, la “phase de l’humanité qui se réalise dans la connexion équilibrée entre l’artifice et la nature”, le “passage à une étape sans précédent de la civilisation planétaire, indispensable pour que l’espèce humaine puisse vivre dans un monde plus durable et plus pacifique”. La définition de la civilisation planétaire, indispensable pour assurer la survie de l’espèce humaine, est une étape de notre existence commune qui vise à réformer les principes éthiques et les comportements qui guident nos sociétés. Depuis 2003, la définition n’a pas changé d’un iota.

Le troisième paradis de Pistoletto a traversé la deuxième guerre du Golfe, la naissance des réseaux sociaux, la révolution orange, le printemps arabe, la grande récession, la crise de la dette souveraine, les attaques d’Isis, la crise des migrants et la crise de l’emploi.Isis, la crise des migrants, la double investiture d’Obama et de Trump, le Covid, l’assaut du Capitole, la conquête de l’Afghanistan par les talibans, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, l’avènement de l’intelligence artificielle. Le monde a changé, mais le Troisième Paradis de Pistoletto est toujours resté le même. Toujours identique. Toujours le même logo recréé avec le support qui lui tombe sous la main : pierres, haies, arbres, néons, métal, textiles, T-shirts, sillons dans le maïs, ronds-points omniprésents. Toujours le même Troisième Paradis. Tout autour, le monde a été bouleversé. Nous avons tous changé. Tous, sauf Pistoletto. Qui n’a jamais cessé de brandir fièrement le drapeau de son pacifisme naïf et purement idéaliste. Alors que le monde avance, le Troisième Paradis semble prisonnier d’un univers parallèle où les années 1970 n’ont jamais pris fin. En 2003, lorsque Pistoletto a fondé le Troisième Paradis, l’idée que l’on puisse changer le monde à travers de grandes utopies collectives semblait pour le moins anachronique. Encore moins aujourd’hui, dans un monde liquide, fragmenté et incertain : à ceux qui réclament des actions concrètes, des engagements directs et des prises de position, on répond par l’abstractionnisme des sauts quantiques de la civilisation planétaire.

Dans l’interview au Corriere qui a accompagné l’annonce de sa candidature, Pistoletto, malgré tout son engagement pour la paix, a également réussi à se retrancher derrière un “no comment” aux questions sur la guerre en Ukraine et la position de l’Italie dans le contexte de la crise que nous vivons. Le Troisième Paradis ne se mêle pas au contingent : c’est l’une de ses prérogatives, un choix certes toujours revendiqué, mais pour le moins dépassé. À ceux qui lui demandent de se positionner, Pistoletto répond que le Troisième Paradis n’est pas “politique” mais une “pratique alternative”. Aujourd’hui, nous risquons une paix en Ukraine conclue dans des conditions insoutenables, ce qui sonnerait comme une reddition et une capitulation face à une Russie, qui plus est, en difficulté, et risquerait de nous projeter dans un avenir de tensions encore plus graves et insoutenables. Nous sommes à un moment où les rôles de l’envahisseur et de l’agresseur ont été inversés. Nous avons un président des Etats-Unis qui va jusqu’à insulter son prétendu allié, le président ukrainien Volodymyr Zelen’skyj, n’hésitant pas à le traiter de dictateur et affirmant que sa présence à la table des négociations est inutile. Il existe une perspective de réorganisation de la structure des relations euro-atlantiques qui pourrait ne pas être bénéfique et pourrait même déplacer cette même “paix préventive” que Pistoletto appelle de ses vœux. Dans ce contexte, quelle est l’actualité des ronds-points des partisans? Quelle est l’actualité de se déconnecter de la réalité en refusant de prendre position sur les vrais conflits ? Quelle est l’actualité de prêcher pour son chœur, de sensibiliser ceux qui le sont déjà, de s’enfermer dans sa propre caisse de résonance ?

Alors, le Troisième Paradis comme méthode de promotion de la paix est-il une initiative ayant un impact concret, comparable aux efforts de tant de lauréats du Prix Nobel de la Paix dans le passé, ou s’agit-il plutôt d’un exercice artistique destiné essentiellement à ceux qui partagent déjà les valeurs du Troisième Paradis, et lié à une vision du monde qui était d’actualité à l’époque de la jeunesse de Pistoletto ? Le problème est qu’aujourd’hui, le pouvoir transformateur de l’art n’est plus ce qu’il était, parce que le monde n’est plus celui que Pistoletto a connu il y a cinquante ans : nous vivons aujourd’hui dans un contexte fragmenté, saturé de stimuli et d’informations, y compris visuelles, et l’impact de l’art dépend de la manière dont l’art s’insère dans le tissu social et politique réel. Ainsi, un travail de réaménagement d’un contexte urbain dégradé, ou une entreprise qui investit dans la restauration d’une œuvre à laquelle une communauté est attachée, ou encore la rénovation d’un musée local, sont des actions dont l’impact est plus concret qu’un Troisième Paradis dans les salles du Palazzo Reale. Bien sûr, sous la marque du Troisième Paradis, dira-t-on, des actions concrètes ont également été menées localement (initiatives d’éducation alimentaire dans les écoles, ateliers sur le thème de la durabilité environnementale, rencontres dans les hôpitaux, etc. On conteste le fait que le cadre narratif du Troisième Paradis, en plus d’être une superstructure (il y a tant d’organisations qui poursuivent des fins socialement utiles sans aspirer à franchir des étapes inédites de la civilisation planétaire en arborant des logos, il y a des myriades de citoyens qui ressentent le besoin d’assumer des responsabilités sans avoir besoin d’une organisation), soit un cadre de référence pour les actions de développement durable. de se responsabiliser sans avoir besoin de symbole), si elle évite de s’engager dans le contingent, dans le “politicking” comme le dit Pistoletto, elle reste un pur exercice conceptuel.

Cela nous ramène à l’œuvre d’art : si, dans ce moment historique, une œuvre d’art qui aspire à avoir un impact sur la société évite soigneusement de prendre position sur ce qui se passe dans le monde (en supposant que la possibilité d’un art capable d’avoir un réel impact politique puisse exister aujourd’hui), cet art finit, au contraire, par s’exclure lui-même, en limitant son impact à ceux qui sont déjà sensibilisés. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’une perspective, il y a ceux qui le font consciemment, il y a ceux qui croient, par exemple, et légitimement, que le refuge dans le quotidien peut être une réponse à l’incertitude (en effet : c’est même une réponse plus pratique, plus directe, plus compréhensible et plus incisive que le passage au stade le plus évolué de la civilisation planétaire). L’hypersentimentalisme de tant d’art contemporain est né en réaction, politique si l’on veut, à la fragmentation et à la liquidité de notre société, et il est aussi beaucoup plus intéressant, concret et actuel qu’un idéal des années soixante-dix. Ou d’un logo.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.