Une leçon de Roberto Longhi. Attilio Bertolucci parle de l'historien de l'art en privé

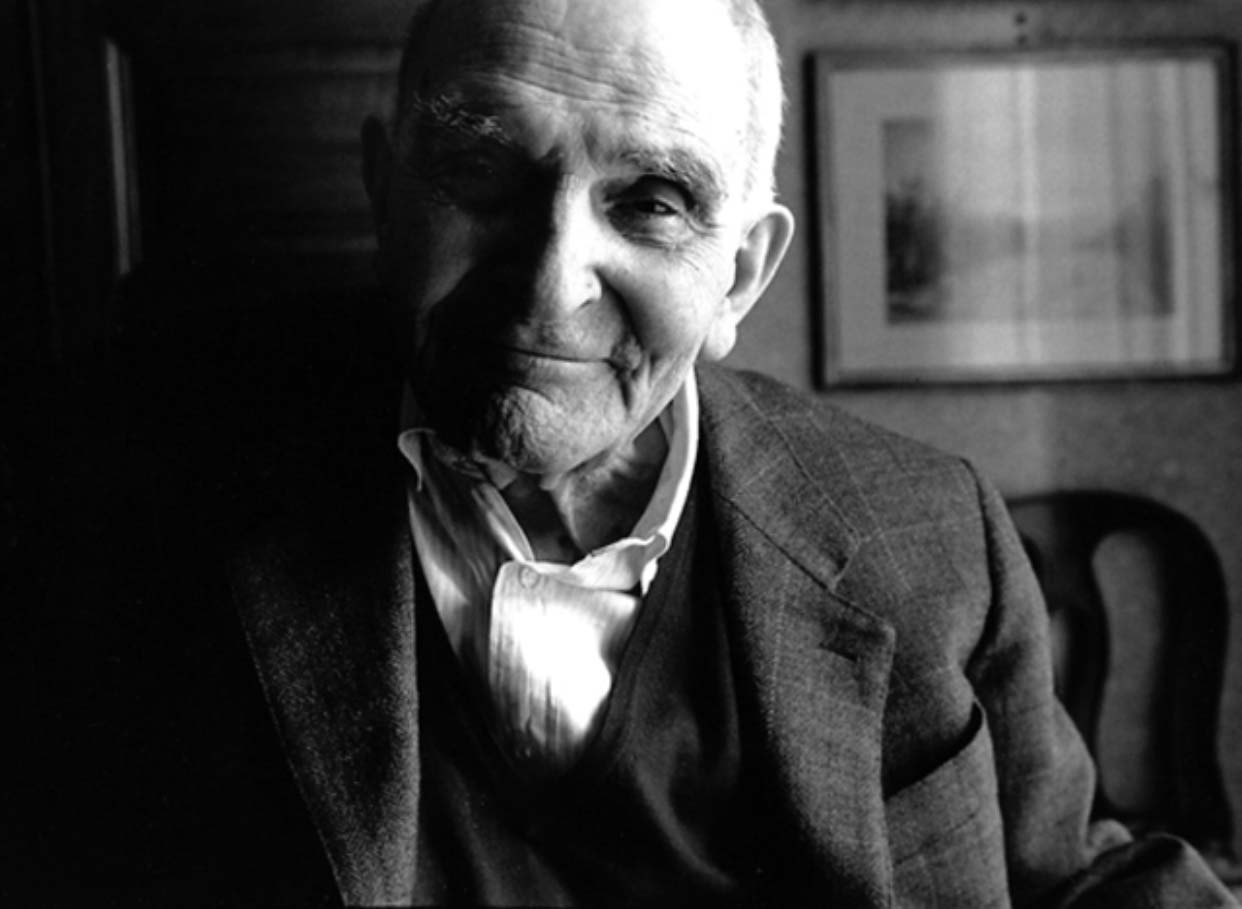

Attilio Bertolucci (San Prospero Parmense, 1911 - Rome, 2000) est l’un des plus grands poètes italiens et aussi l’un des témoins les plus fiables de notre culture du XXe siècle. Mais il le fait sans prétention et déclare les maîtres auxquels il doit beaucoup: peut-être avant tout Roberto Longhi (Alba, 1890 - Florence, 1970), dont il a été l’élève à partir de 1935, lorsque Longhi a pris la chaire d’histoire de l’art à l’université de Bologne. J’ai rencontré Bertolucci à Tellaro, près du petit port de Lerici, dans sa belle et bizarre maison octogonale comme le baptistère de Parme, sa ville. D’une voix chantante, pleine de l’erre de Parme et d’une légèreté intemporelle, il me raconte sa jeunesse chez Longhi, avec Giorgio Bassani, Alberto Graziani, Francesco Arcangeli et d’autres. Et il me parle de son amitié de toujours avec Roberto Longhi, de leur familiarité et de l’attention que l’historien de l’art portait aux fils Bertolucci: à Bernardo, à qui il a offert sa première caméra, et à Giuseppe, dont il admirait les curieuses peintures informelles. Article publié à l’origine dans le “Giornale dell’Arte” de novembre 1990.

BZ. Quand avez-vous rencontré Longhi pour la première fois ?

AB. Plus que rencontré, je dirais vu. C’était en 1934, à Parme, à l’occasion de l’exposition Correggio. Lors d’une conférence à l’université, dans la belle salle “dei Cavalieri” du XVIIe siècle, il a présenté pour la première fois comme une œuvre de Corrège le Portrait d’une dame de l’Ermitage, jusqu’alors attribué à tort à Lotto. Je l’ai revu l’année suivante à Bologne, où Stravinski dirigeait un concert dans lequel son fils jouait du piano. J’avais eu le frisson de voir ce tout petit homme, identique à la caricature qu’en avait faite Picasso, assis dans les gradins, il y avait aussi Longhi avec Anna Banti. Mais jamais je n’aurais pensé qu’à l’automne même, il occuperait la chaire d’histoire de l’art à Bologne. D’ailleurs, en 1933, il y avait eu une exposition sur la peinture de la Renaissance à Ferrare et l’année suivante était paru le chef-d’œuvre Officina ferrarese, que j’avais tout de suite lu.

À l’époque, votre intérêt pour Longhi était-il uniquement littéraire ?

Il a certainement commencé par être littéraire. Mais en lisant des définitions de Piero della Francesca comme celle du Christ dans la Résurrection de San Sepolcro, “hideusement sylvestre et presque bovine”, ou les pages sur Cosmé Tura ou Ercole de’ Roberti dans Officinaferrarese, j’ai découvert quelque chose d’absolument nouveau. Et à partir de ces textes extraordinaires, il était inévitable que j’aborde l’histoire de l’art, même si c’était de manière détournée. En tout cas, ayant appris par Ninetta, alors ma fiancée, qui étudiait la littérature à Bologne, l’arrivée de Longhi dans cette université, j’ai immédiatement quitté la faculté de droit de Parme pour aller étudier avec lui. Et il commença par la fameuse conférence sur la peinture bolonaise “De Vitale à Morandi”, titre longhien par excellence, qui me rappelle un autre, peut-être aussi beau, mais écrit “pour Longhi” et non “par Longhi”.

Lequel ?

Da Cimabue a Morandi, pour le volume Mondadori de la série Meridiani avec une anthologie des écrits de Longhi, paru quelques années après sa mort en 1970. Ce titre veut célébrer “les os de Roberto Longhi” comme ceux d’un érudit et non comme ce qu’ils sont: ceux d’un écrivain extraordinaire, qui est avant tout le plus grand historien de l’art italien du siècle. La pensée de Longhi présente de nombreuses incohérences. Tout d’abord, il n’aimait pas être considéré comme un “fin lettré”. Ensuite, il est le premier à ne pas croire à une histoire unique et progressive de l’art italien, comme la réduction de ses écrits en un seul volume pourrait le laisser penser. Ensuite, l’étrangeté, dans une disposition historique des différents essais, de trouver dans le volume les derniers écrits sur l’art moderne, qui sont en fait les premiers, écrits par Longhi alors qu’il était très jeune. Enfin, l’absence dans le volume de toute reproduction photographique des œuvres d’art commentées. Dites-moi, en prenant l’exemple d’un peintre qui m’est très cher, Amico Aspertini, comment peut-on, sans avoir l’image de la Pala del tirocinio sous les yeux, lire (et comprendre) ce qui est dit dans l’Officina ferrarese à propos des tout petits détails au bas de ce tableau de la Pinacothèque de Bologne: “Dans la campagne, quels événements ! Le cortège des Mages, après avoir aperçu le trône de la Vierge depuis les hauteurs du Battivento, s’arrête pour sortir de leurs bagages les dons qui seront exposés sous peu ; plus loin viennent quelques cardinaux joyeux sur des montures qui semblent encore sortir des écuries du Vitale du XIVe siècle ; et, derrière eux, des pages et des armuriers se traînent, plus spirituels que dans un Altdorfer. Sur la butte en réponse, à l’annonce de l’événement mystique, des bergers improvisent un saltarello que personne d’autre en Italie, pas même Filippino, n’aurait pu peindre de façon plus diabolique ; un vif-argent qui fait déjà penser aux mendiants de Callot et même aux fantaisies piquantes de notre Scipion”.

Qui étaient ses compagnons à l’université ?

Nous étions très peu nombreux. Quelques filles, quelques prêtres, puis Francesco Arcangeli, Giorgio Bassani, Alberto Graziani, Augusto Frassineti, Franco Giovanelli, Antonio Rinaldi. Bref, nous étions six ou sept, tous appelés d’une manière ou d’une autre à s’intéresser de près à la littérature et à l’art. Longhi, pour sa part, nous a beaucoup donné. Pendant les trois années que nous avons passées ensemble, il a fait preuve d’une générosité absolue. Il ne manquait pas une leçon et même lorsqu’il nous emmenait à l’extérieur pour une journée d’entraînement, il était avec nous tout le temps. Et les choses que j’avais déjà vues par moi-même, peut-être même une heure auparavant, semblaient complètement différentes. Elles prenaient vie dans la magie de ces mots qui, sur ses lèvres, étaient comme des êtres vivants. Après tout, Longhi avait vraiment l’air d’un magicien. Très élégant, toujours chaussé d’étranges chaussures en lézard, avec ce visage un peu moyen-oriental: un gros nez, une fine moustache et une cigarette Turmac éternellement suspendue aux lèvres, circulant dans Bologne dans une voiture américaine que Banti conduisait lentement.

Quelle est l’histoire d’un “Longhi turc” ?

Il s’agit d’une affaire qui s’est déroulée bien des années plus tard, vers 1960. Lors d’un déjeuner à Forte dei Marmi avec le ministre de l’éducation de l’époque, Medici, Longhi a déclaré que sa famille était originaire de la même région que celle où le ministre était né. C’est-à-dire de Concordia, un village situé près du Pô, dans la province de Modène. Medici a répondu en racontant que Concordia était un lieu où de nombreux Turcs s’étaient réfugiés à l’époque de la République vénitienne, en remontant le Pô depuis l’Adriatique. Immédiatement, mais je n’ai rien dit sur le moment, une histoire de Banti m’est venue à l’esprit. Une orpheline qui séjournait dans un pensionnat vénitien et qui, lors de la sortie dominicale, dans la file de ses camarades de classe, commençait à être suivie par un Turc qui la regardait fixement. La puissance de ce regard était telle qu’au bout d’un certain temps, Lavinia, qui était le nom de la jeune fille, s’est enfuie du pensionnat avec le même Turc. Je ne sais pas si cette histoire est une pure fantaisie. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui encore, la coïncidence entre Banti, Lavinia, Longhi et les Turcs de la Concordia me semble très particulière.

Comment se sont déroulées les leçons ?

Tout d’abord, elles avaient lieu très tôt le matin. Il était préoccupé par le fait que, jusqu’à il y a quelques années, les femmes bolonaises se rendaient en masse, à l’heure du thé, aux cours d’histoire de l’art donnés à l’université par Enrico Panzacchi, un homme de lettres qui était un ami de Carducci. Et il ne voulait pas que les dames viennent à ses conférences. Il avait donc choisi huit heures du matin. Pour être ponctuel, je devais donc quitter Parme très tôt. Une fois, il y a eu une grosse chute de neige et lorsque je suis entré dans la salle de classe, j’avais encore de la neige sur mon manteau. Peut-être la même, me dit Longhi en me regardant, que celle qui était tombée sur Salomon et la Reine de Saba dans mon baptistère. Ensuite, lorsqu’il commençait à parler, toujours avec une canne pour souligner les détails des images qu’il projetait dans l’obscurité de la longue et étroite salle de conférence, il lançait un feu d’artifice d’inventions de toutes sortes. De ses métaphores linguistiques audacieuses et fascinantes, aux voix qu’il donnait aux artistes, les faisant parler dans les dialectes de leurs régions d’origine, pour donner plus d’impact à leur appartenance aux écoles locales, un thème auquel il attachait une grande importance. Ensuite, le goût de la plaisanterie. Par exemple, à propos de Benvenuto Supino, son prédécesseur à la chaire de Bologne, il nous disait souvent qu’il aurait peut-être mieux fait de s’appeler “Malandato Bocconi”. Ou bien, après que les autres étudiants aient quitté l’amphithéâtre, il se mettait à faire le couplet du Duce pour nous, les fidèles, déclamant d’une voix forte nos “huit millions de bicyclettes”, et non pas nos “baïonnettes”. Longhi était prêt à perdre son poste de professeur d’université pour le plaisir d’une phrase tranchante.

Avez-vous eu l’occasion d’avoir un dialogue critique avec lui ?

Pour mes autres camarades de classe, il n’y en a pas eu beaucoup. Mais moi, qui étais plus âgé qu’eux et qui avais déjà publié deux livres de poèmes, dont l’un avait été chroniqué par Montale, j’avais parfois le droit de ne pas être d’accord avec lui. Après tout, tous les grands critiques font de grandes erreurs et Longhi en a fait de magnifiques.

Par exemple ?

Le premier qui me vient à l’esprit est sa critique de l’Ottocento italien, écrite en désaccord avec son ami Emilio Cecchi, dans son petit livre sur Carrà en 37. Avec ce début retentissant où il dit que si la peinture française du XIXe siècle est presque inaugurée par le tableau intitulé Bonjour, M. Courbet, il est dommage qu’il manque à la peinture italienne moderne “un grand tableau qui s’appelle enfin ”Bonne nuit, M. Fattori“”. Sans parler de la “buse mystique, perchée sur le rezzo trichromatique de la litière d’Engandina” de Segantini ou du “dieu orthopédique” de Chirico, mais aussi de certains jugements paradoxaux du Vénitien Viatico, comme la supériorité présumée de Iacopo Bassano sur Tintoretto ou de Rosalba Carriera sur Tiepolo. Mais ce qui reste extraordinaire chez lui, c’est l’excellence absolue de sa méthode critique, qui rendait beaux et stimulants même ses jugements négatifs. Et je dois le remercier, même en ce moment, car c’est grâce à son seul mérite que j’ai eu une ouverture vers l’histoire de l’art que peu d’autres écrivains de ma génération ont pu avoir. Avec un danger cependant: celui de tomber dans le piège de l’imitation de son style. Car Longhi était et reste absolument inimitable.

Mais que disait-il de l’art moderne ?

Outre ses prédilections bien connues pour Courbet, Renoir et Cézanne, Boccioni, Carrà et Morandi, je me souviens de sa méfiance à l’égard de Picasso, qu’il qualifiait de “maniériste” et auquel il opposait son grand amour (qui est aussi devenu le mien) pour Matisse. Il nous parlait ensuite souvent de Paul Klee. Le cinéma était également un sujet fréquemment abordé. Longhi était un ami proche d’Umberto Barbaro, dont tout le monde connaissait l’antifascisme militant et qui, malgré cela, se trouvait au Centro sperimentale di cinematografia de Rome. Un lien très étroit qui dura si longtemps qu’après la guerre, avec l’aide d’Anna Salvatore, Longhi réalisa pour lui deux documentaires sur Carpaccio et Caravaggio. Une fois, en 1936, grâce à Barbaro, Longhi fit venir de Rome à Bologne, spécialement pour nous, deux films mémorables: Fortunale sulla scogliera de Dupont et Sinfonia nuziale d’Erich von Stroheim. Je devais prendre soin des films et, comme il s’agissait de matériel inflammable qu’il était interdit de transporter, j’ai dû les garder chez moi pendant plus d’un mois dans une grande valise. Nous avons ensuite projeté les deux films au Cine-Guf de Parme et à celui d’Imola, dirigé par Alberto Graziani: peut-être le meilleur des élèves de Longhi, qui, s’il n’était pas mort si tôt, serait certainement devenu un grand historien de l’art. De temps en temps, nous parlions aussi de jazz, une musique que j’avais fait découvrir à Longhi. Avec mes disques 78 tours, je quittais Parme pour Bologne et, avec mes camarades habituels, nous allions les écouter chez Longhi. Là, souvent, entre un disque et un autre, il faisait des imitations irrésistibles. Par exemple, il collait deux grosses moustaches noires sur la sienne pour jouer Groucho Marx, quand, avec son air diabolique, il allait dire des choses terribles à l’oreille d’inconnus. Il y avait dans ces réunions le même style informel que dans ces lieux de rencontre extraordinaires qu’étaient alors les cafés. Sans reprendre l’exemple très célèbre des “amis” de la troisième salle du Café Aragno, dépeints par Amerigo Bartoli (de Longhi à Bruno Barilli, Ungaretti, Cecchi, Cardarelli, Soffici et bien d’autres), je pense à Parme, aux différents cafés que Pietrino Bianchi fréquentait au fil de l’année, en suivant la course du soleil, et où il nous enchantait pendant des heures en parlant de cinéma et de tout ce que l’hôte de service voulait savoir. Cette extraordinaire capacité à raconter des histoires lui avait rapidement valu une telle réputation qu’Enzo Biagi m’a récemment raconté comment lui et ses amis étaient venus de Bologne pour l’entendre parler. C’était la civilisation des rencontres au café que notre génération a été la dernière à fréquenter et qui est aujourd’hui morte à jamais.

Il y a une sorte de légende autour de Longhi, qui était capable comme personne de saisir les aspects grotesques de la réalité.

C’était en fait un homme très spirituel. Au cours de l’hiver 1940, nous avons fait un voyage à Assise. Il écrivait son bel essai sur Stefano Fiorentino, dont les merveilleuses peintures se trouvent dans l’église basse, et Mauro Pelliccioli, dont Longhi était un ami proche, y restaurait les fresques de Giotto avec les “Histoires de saint François”. Avec Longhi, il y avait les écoliers, ceux qui, comme moi, étaient restés ses amis même après la fin de leurs études, et les écoliers “idéaux”, comme Giuliano Briganti, qui étudiait à Rome avec Toesca. Dans le train pour Assise, Longhi et Briganti jouaient l’un un industriel milanais et l’autre un célèbre connaisseur d’art, un certain “Porcella”. Ils jouaient à qui ferait les attributions les plus folles, Longhi s’exprimant dans un milanais parfait, comme un acteur de dialecte. C’était vraiment hilarant. Antonio Santangelo, qui avait publié quelques années plus tôt l’Inventaire des objets d’art de la province de Parme, participait également à ce voyage. Je me souviens encore (et je l’ai également mis dans mon livre La camera da letto (La chambre à coucher)) du moment où Santangelo, au début des années 1930, marchant comme un explorateur, est arrivé à la petite église de Casarola (le village alors inaccessible de mes ancêtres dans les hauts Apennins de Parme) pour cataloguer une belle croix astylaire du XIIIe siècle. C’était un homme très sympathique, communiste, qui buvait beaucoup de café.

À Assise, êtes-vous monté sur les échafaudages pour voir la restauration de Giotto ?

Non, peut-être qu’il faisait trop froid ou peut-être que c’était la rencontre avec Pietro Toesca, qui était là pour suivre le travail de Pelliccioli. Toesca, alors, n’aimait pas son vieil écolier Longhi. Il lui a donc fait des courbettes et nous a obligés à partir immédiatement. N’oublions pas non plus qu’au cours de ces années, Longhi ne nous a jamais parlé des problèmes de restauration et de protection. Des sujets qu’il n’a abordés, je crois, que dans la dernière période de sa vie. En ce qui concerne Toesca, il y eut alors un grand rapprochement, à tel point que Toesca, quittant l’enseignement à Rome, désigna idéalement Longhi lui-même comme son successeur. Même avec Berenson, dans les dernières années de sa vie, Longhi fit la paix, après de nombreux problèmes antérieurs. Par exemple, le célèbre jugement sur les Indices de 32 de Berenson, que Longhi qualifiait de “nouvel horaire pour les chemins de fer artistiques”. J’ai appris ce rapprochement directement de Berenson. Une fois en effet, au milieu des années 50, Gino Magnani m’a appelé pour m’inviter à dîner chez lui, où Berenson était invité. La conversation tomba inévitablement sur Longhi, et Berenson raconta qu’il lui rendait souvent visite aux Tatti, où ils évoquaient ensemble leurs anciens maîtres, dont Berenson lui demandait de faire ces imitations dans lesquelles Longhi était incomparable.

À la date du voyage à Assise, il avait déjà obtenu son diplôme, mais pas avec Longhi.

Non, parce qu’en 38 il a pris une année sabbatique et je n’ai pas pu obtenir mon diplôme avec lui. Mais je dois dire que Longhi n’aimait pas que ceux qui avaient obtenu leur diplôme avec lui cultivent d’autres intérêts que l’histoire de l’art. Il suffit de penser que même Pierpaolo Pasolini, aussi profondément marqué par l’enseignement de Longhi (et pourtant poète), n’a pas obtenu son diplôme avec lui. Et pourtant, Pasolini, en dédiant Mamma Roma en 1962 à Longhi, s’est dit “redevable envers lui pour son coup de foudre figuratif”. D’ailleurs, l’extraordinaire épisode de la ricotta dans le film à plusieurs voix RoGoPag suffit à comprendre quel était le rapport de Pasolini avec l’histoire de l’art. Si la structure figurative de Ricotta, tout en références à Pontormo et Rosso Fiorentino, doit beaucoup à Longhi mais aussi à La Maniera Italiana de Giuliano Briganti, Fabien Gérard a montré qu’il n’y avait pas d’autre solution que de s’en remettre à l’histoire de l’art, et qu’il n’y avait pas d’autre solution. A tel point que Fabien Gérard a montré que le titre d’un des poèmes de Pasolini de ces années-là, “Une vitalité désespérée”, provient précisément d’une phrase de ce livre.

Immédiatement après la guerre, vous avez fondé Paragone. Aviez-vous l’intention d’en faire un magazine militant ?

Non, pas vraiment. Même si, pour la partie artistique, avec Longhi au milieu, il était impossible de ne pas prendre parti. Quant à la section littéraire, la ligne que nous avons décidé de suivre a été celle qu’a ensuite suivie Palatina, basée sur la recherche de la qualité.

Mais Longhi avait-il aussi un rôle à jouer dans la section littéraire ?

Son rôle n’était pas de donner des adresses, mais seulement d’être un lecteur très attentif du matériel pour le Paragone letteratura. C’est lui qui a voulu que les poèmes de mon Indian Hut soient imprimés pour le premier volume des Edizioni di Paragone. C’est également lui qui a suggéré que la Casa d’altri de Silvio D’Arzo soit publiée dans le deuxième ou le troisième volume de ces mêmes éditions.

Comment est né Paragone?

C’était en 1950. Nous étions très peu nombreux - Longhi, moi-même, Francesco Arcangeli, Piero Bigongiari et Giorgio Bassani - le jour où nous nous sommes réunis à Bologne pour jeter les bases de la revue. Nous nous sommes immédiatement mis d’accord sur tout. Y compris le graphisme, que nous avons décidé de confier à Carlo Mattioli, que j’avais présenté à Longhi et qui, comme d’habitude, a fait un travail formidable. À tel point qu’aujourd’hui encore, le graphisme de Paragone est toujours celui de Mattioli. À la fin de la réunion, nous sommes allés voir Morandi dans son atelier et j’ai manqué l’occasion d’acheter une de ses peintures à un prix très intéressant. J’en ai aimé une qui se démarquait nettement des natures mortes blanches que Morandi réalisait à l’époque, avec des variations minimes d’une lune à l’autre. Il s’agissait d’une vue de la maison située en face de la sienne, via Fondazza, avec les toits sous la neige, que j’ai eu la surprise de retrouver plus tard dans le volume La Bologna di Morandi. Mais ce n’est pas fini“, m’a dit Morandi, ”viens la chercher quand elle sera finie". Mais je n’ai pas osé, Morandi était un homme difficile. Il suffit de penser à la façon dont il a traité le pauvre Francesco Arcangeli, peut-être le plus doué des élèves de Longhi en termes de qualité d’écriture, simplement parce qu’il avait osé écrire dans sa monographie sur Morandi quelque chose qui était probablement vrai. C’est-à-dire que Morandi, en plus de Piero et de Cézanne, avait regardé les peintres paysagistes de Bologne du XIXe siècle. Morandi écarta le texte d’Arcangeli (qui fut ensuite publié dans les éditions du Milione, comme s’il s’agissait, et c’est peut-être le cas, d’un roman) et demanda à Ghiringhelli de confier à Lamberto Vitali la tâche de rédiger une nouvelle monographie. Arcangeli connut des moments très difficiles pour cette affaire, ce qui ne l’empêcha pas de continuer à aimer le grand maître de sa ville jusqu’à la fin.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.