Quand les artistes disséquaient les cadavres (et anticipaient la science)

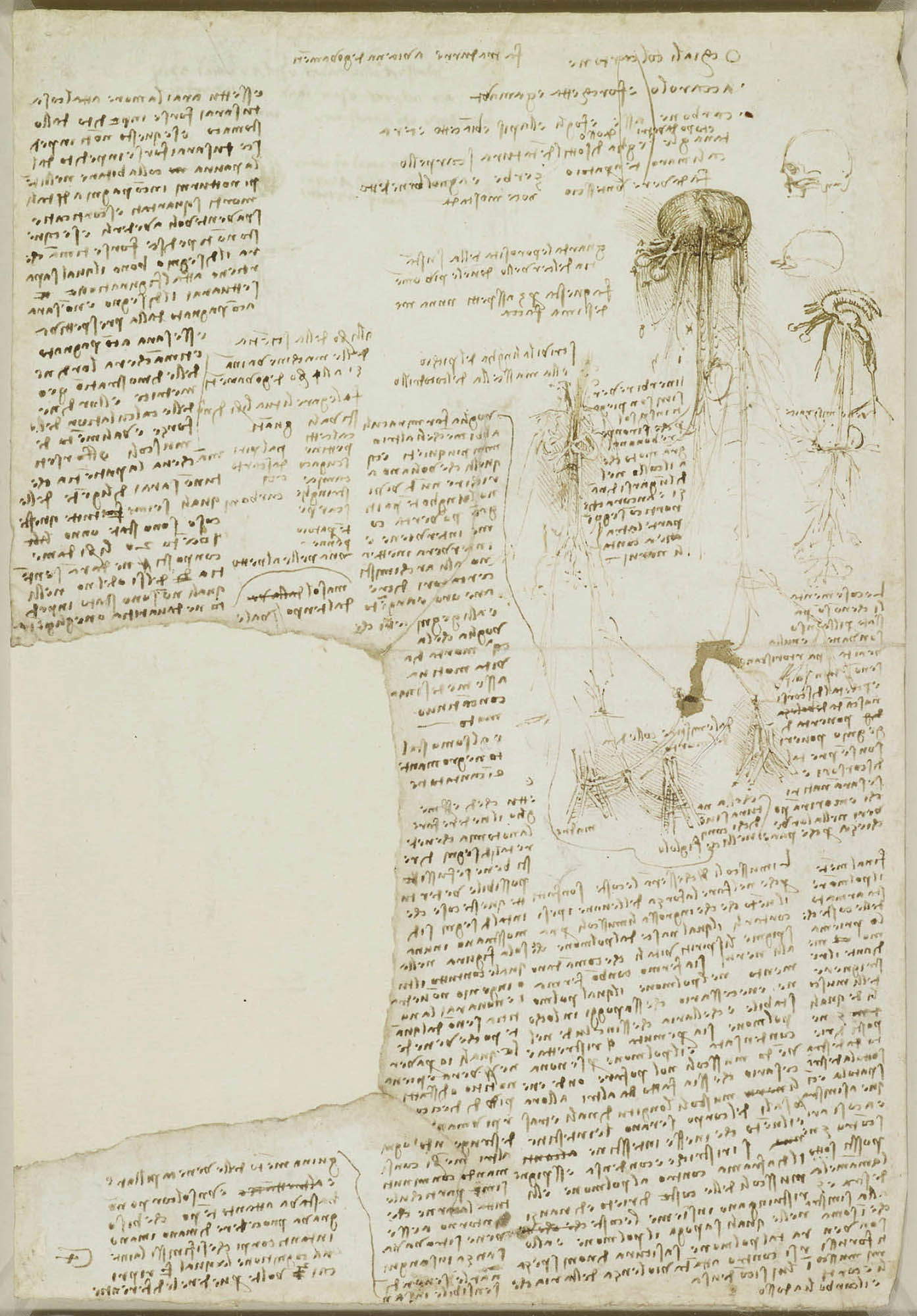

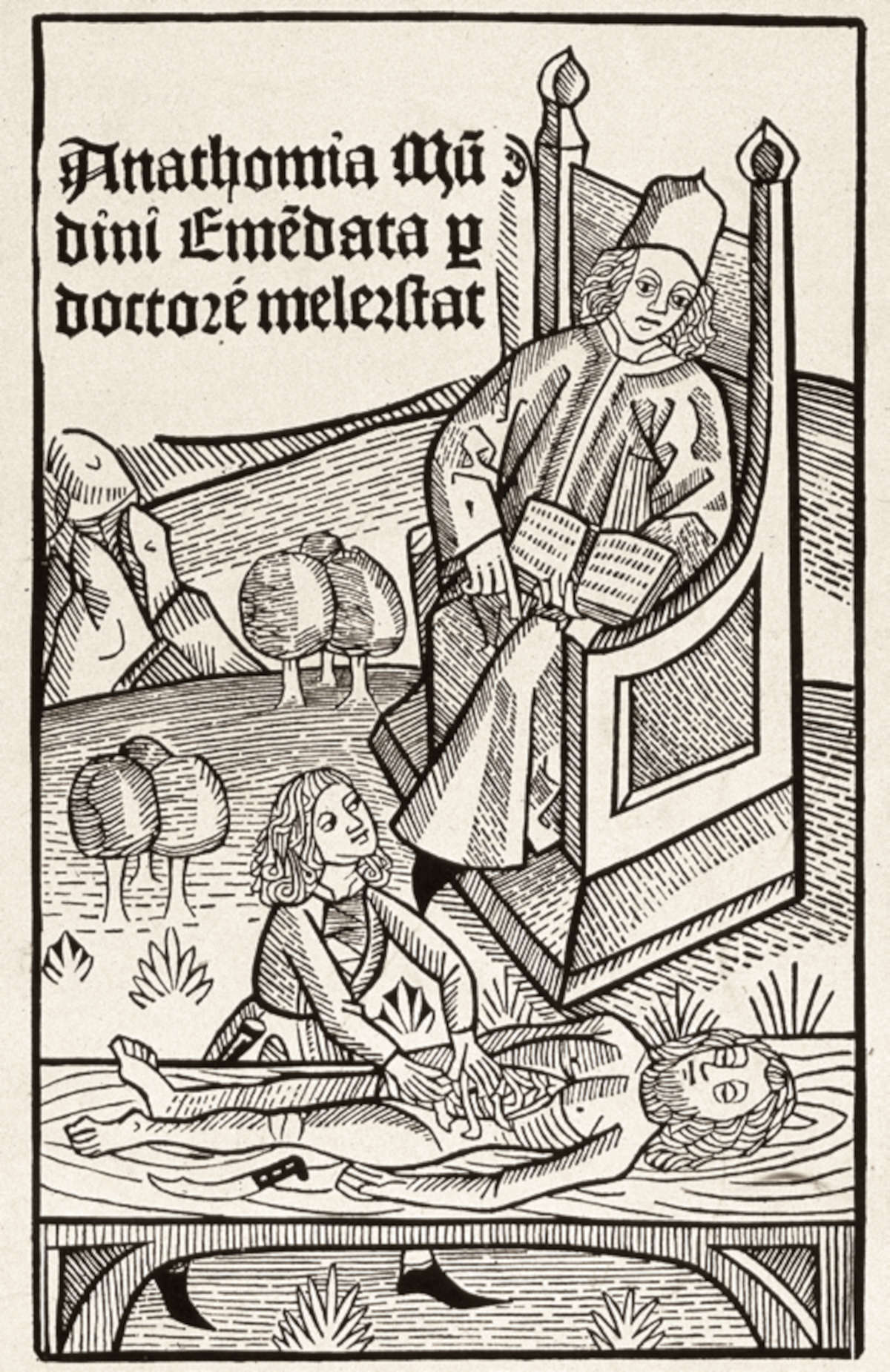

Dans un document conservé à la Bibliothèque royale, Léonard de Vinci écrit que, pour pouvoir dessiner avec précision les veines du corps humain et en avoir “une pleine connaissance”, il a “disposé de plus de dix corps humains, détruisant tous les autres membres, consommant avec de minuscules particules toute la chair qui se trouvait autour de ces veines”. On sait, de l’aveu même de Léonard, que le grand artiste toscan s’est consacré à la dissection de cadavres, une pratique relativement récente puisqu’elle était pratiquée au moins depuis le XIIIe siècle mais avait été codifiée comme instrument d’investigation scientifique par un médecin bolonais, Mondino de’ Luzzi, au XIVe siècle. C’est en 1316 que Mondino compose son traité d’anatomie, l’Anathomia Mundini, qui peut être considéré comme le premier dans lequel l’anatomie humaine est décrite selon une médiation entre l’observation directe et la connaissance dérivée des textes anciens : en effet, avant que la pratique de la dissection des cadavres ne soit introduite dans les universités européennes, la connaissance de l’anatomie provenait principalement de la lecture des textes des médecins anciens, en particulier celui du médecin grec Galien, qui vécut entre le IIe et le IIIe siècle. Le texte de Galien restera cependant longtemps une référence, comme l’écrivent Guido Beltramini, Francesca Borgo et Giulio Manieri Elia, commissaires de l’exposition Modern Bodies (Venise, Gallerie dell’Accademia, du 4 avril au 27 juillet 2025) : "Jusqu’à la fin du XVe siècle, lit-on dans l’introduction au catalogue de l’exposition, la connaissance de l’anatomie du corps passait par la lecture d’un texte grec ancien, Galien, effectuée par le professeur pendant qu’un barbier disséquait le cadavre. Dans le frontispice de La Fabrique du corps de 1543, en revanche, ce sont les mains d’Andrea Vesalio, le médecin auteur du livre, qui ouvrent le ventre du cadavre. Le dévoilement du corps, contrairement au savoir livresque, le révèle pour ce qu’il est, et non tel qu’il est décrit dans les mauvaises traductions des classiques.

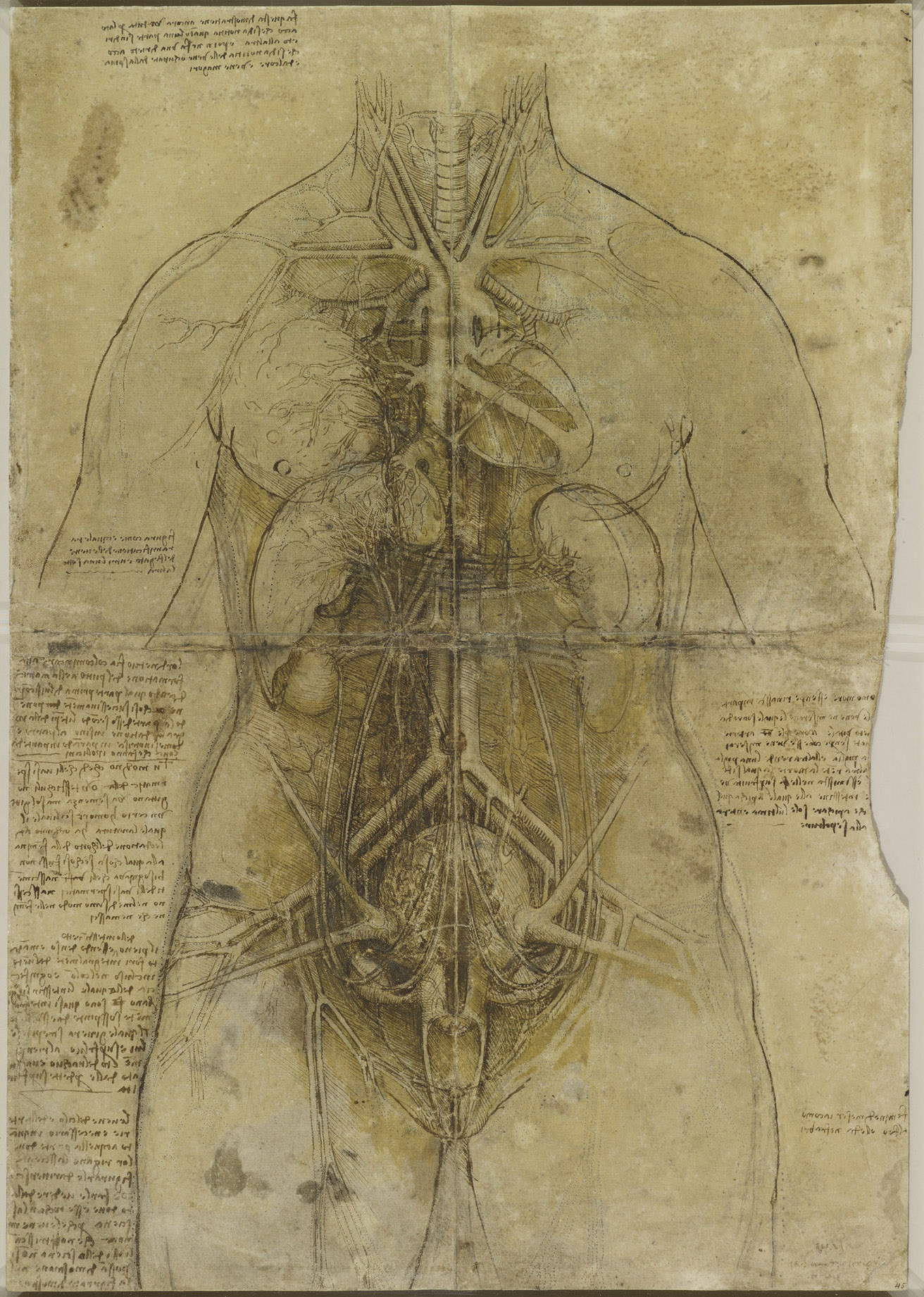

L’investigation du corps par les médecins et les scientifiques, poursuivent les trois chercheurs, “produit de nouvelles connaissances, qui ont besoin de nouvelles formes et de nouveaux langages, que la science ne possède pas encore. Elle les cherchera d’une part en récupérant le langage de l’art ancien, comme le fait Vésale lorsqu’il représente des corps déchirés comme des statues antiques. D’autre part, en créant un laboratoire qui produit différentes solutions : de la vision à travers le corps rendu transparent, comme dans la ”Grande Dame" de Léonard, à la vision intérieure de Vésale, en passant par la vision d’empreintes anatomiques en succession, avec des rabats à soulever, ou les populaires “mannequins ouvrables” en ivoire. Le médecin flamand Andrea Vesalius (Andreas van Wesel ; Bruxelles, 1514 - Zante, 1564) est donc à l’origine de cette révolution, mais la nouvelle science du corps qu’il introduit, rendue possible grâce à une pratique systématique de la dissection des cadavres, n’aurait peut-être pas été possible sans le terrain préparé par les artistes, à commencer par Léonard de Vinci lui-même (Vinci, 1452 - Amboise, 1519), pour qui le terme même d’“artiste” est peut-être réducteur. Vésale est une figure centrale de l’histoire de la médecine et des sciences : son œuvre a marqué un tournant définitif dans la compréhension de l’anatomie humaine. Né dans une famille de tradition médicale, Vésale est devenu l’un des principaux protagonistes de la Renaissance scientifique, rompant avec la longue tradition qui s’appuyait principalement sur l’autorité des textes anciens et sur la théorie anatomique de Galien, qui avait dominé la médecine pendant plus de mille ans. Son œuvre la plus célèbre, De humani corporis fabrica (1543), a non seulement révélé le corps humain tel qu’il n’avait jamais été vu auparavant, mais a également changé la façon dont la science était pratiquée et représentée, influençant la médecine, l’art et l’enseignement des sciences pendant longtemps.

La révolution scientifique d’Andrea Vesalius

Avant Vésale, la compréhension du corps humain avait été transmise, comme nous l’avons dit, par les écrits de Galien : ses écrits étaient considérés comme la base des connaissances anatomiques, mais ils avaient été rédigés sans dissection directe de corps humains, puisque les lois romaines l’interdisaient. En fait, Galien avait surtout étudié les animaux (les singes, en particulier) : Galien pensait en effet qu’il n’y avait pas de différences majeures entre le corps humain et celui des singes), et était devenu une figure quasi mythique pour les médecins du Moyen Âge et de la Renaissance, à tel point que ses erreurs étaient rarement remises en question. L’approche de Vésale était radicalement différente: le médecin flamand défendait l’idée que l’observation directe du corps humain était fondamentale, ce qui s’est traduit par un programme intensif de dissections sur des cadavres.

Le traité De humani corporis fabrica est le fruit d’années de recherches et de dissections, dans lequel Vésale ne se contente pas de corriger les erreurs de Galien, mais propose une nouvelle vision de l’anatomie, fondée sur des preuves et une expérience directe. Cet ouvrage, qui se distingue par sa magnificence visuelle et sa précision scientifique, a été publié en 1543 à Bâle et a marqué une étape importante dans l’histoire de la médecine. Ses planches anatomiques ont été dessinées avec une telle précision que la science moderne n’a pas pu se passer longtemps de ces images.

On ne sait pas exactement qui a réalisé ces planches. Giorgio Vasari les attribue à un artiste allemand, Johannes Stephan van Calcar (Kalkar, 1499 - Naples, 1546), dont la sensibilité était proche de celle des artistes flamands : Étant donné son extrême précision, et sachant que Vésale a publié au moins trois planches en 1538 d’après le dessin de Calcar (et que le médecin s’est également fait représenter par Calcar), l’artiste allemand peut être considéré comme le principal candidat pour les planches de la Fabrica. Un autre artiste associé à ces panneaux est Domenico Campagnola (Venise, vers 1500 - Padoue, 1564), mais ce qui importe le plus, c’est le contenu des panneaux. Commençons par celui qui orne le frontispice de la première édition de la Fabrica, publiée en 1543 : dans un théâtre anatomique universitaire, comme celui qui fonctionne à Padoue à partir de 1497 (et qui devient permanent en 1594 : c’est celui que l’on peut admirer aujourd’hui au Palazzo del Bo), le professeur, pour la première fois, abandonne sa chaise pour disséquer le cadavre directement devant ses étudiants. Dans ce cas, le cadavre est celui d’une femme: pour ces opérations, on utilisait généralement les cadavres des personnes exécutées, souvent disséqués le jour même de l’exécution de la sentence.

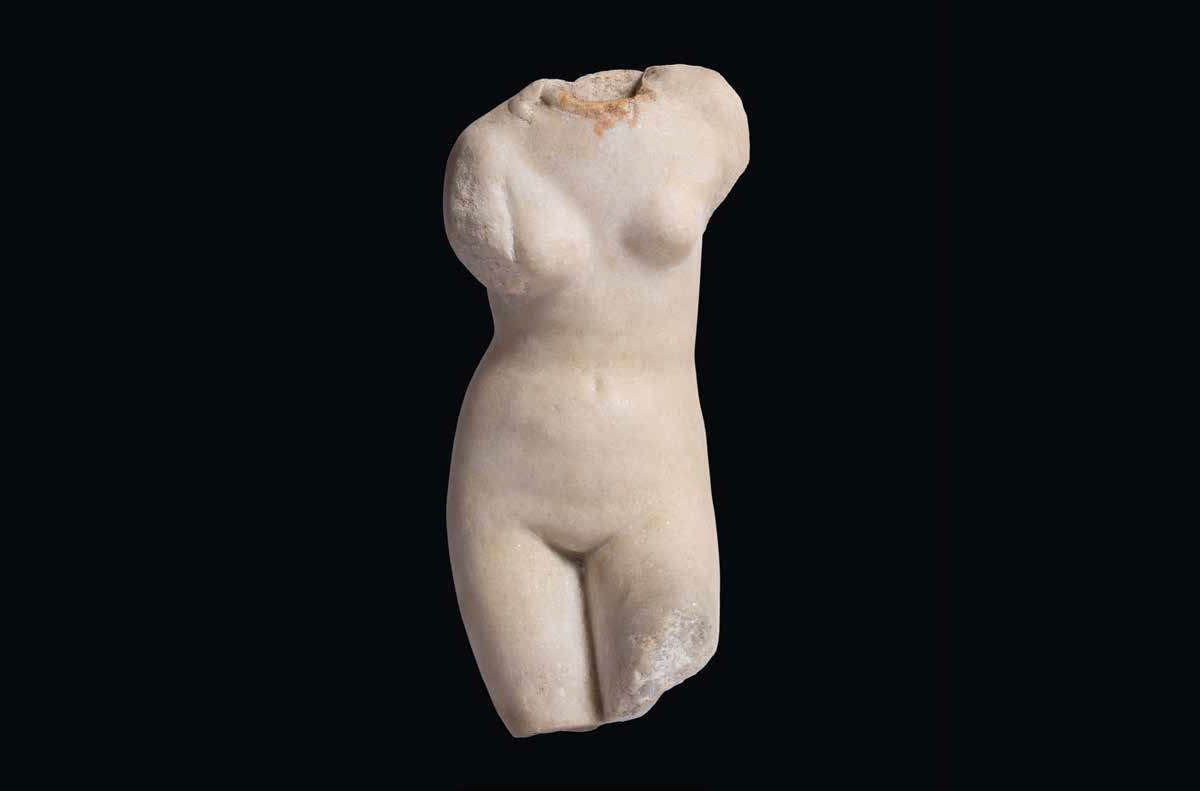

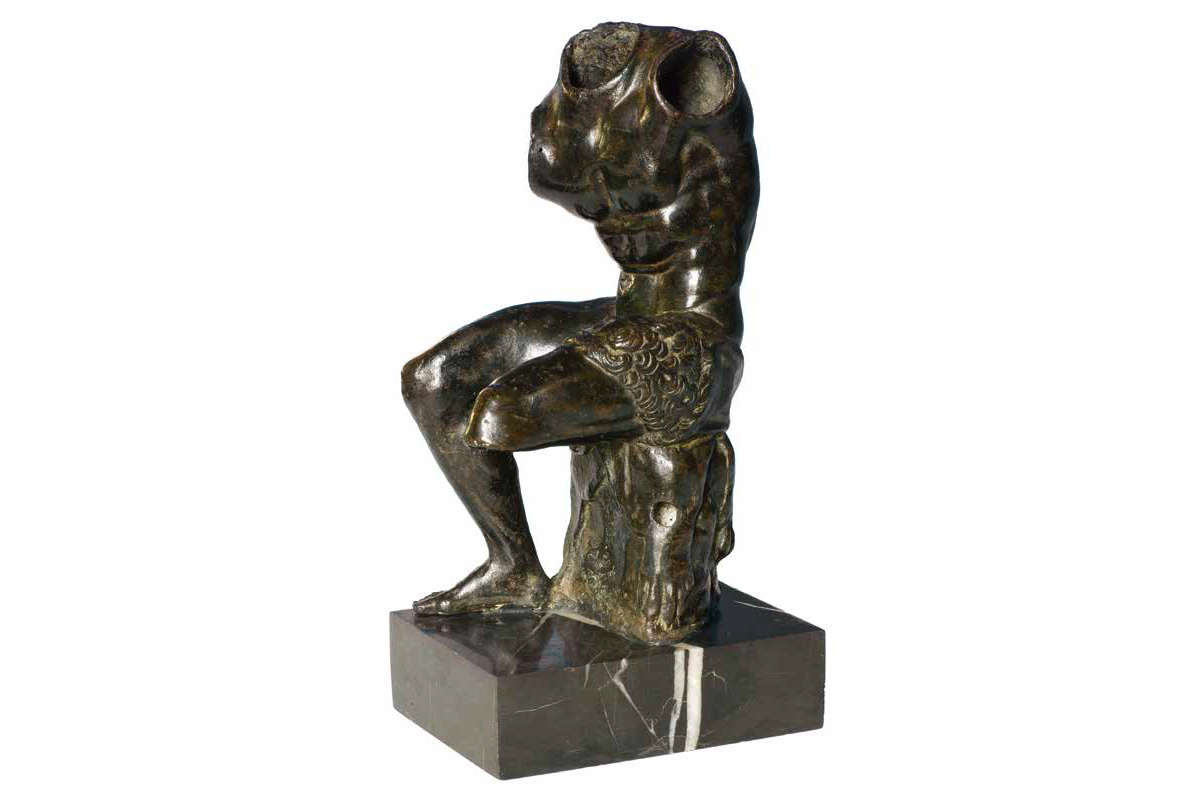

La clarté des planches de la Fabrica permet d’apprécier la complexité et l’émerveillement du corps humain. Vésale a ainsi réussi à créer un pont entre la science et l’art, entre l’esthétique et les connaissances spécialisées. Les planches illustrant le torse masculin et le torse féminin sont particulières. Le torse féminin, en particulier, trouve une référence artistique singulière, puisqu’il reproduit une sculpture antique, peut-être le Torsetto qui se trouvait dans la collection de Marco Mantova Benavides, un juriste qui, comme Vésale, enseignait à l’université de Padoue : la table anatomique du torse disséqué semble reproduire l’une de ces statues, tout en nous montrant les organes internes avec une extrême précision. De même, le torse masculin ne peut manquer de rappeler le célèbre torse du Belvédère. Selon l’érudite Carlotta Moro, Vesalio fréquentait assidûment les cercles intellectuels de Padoue, auxquels étaient liés des personnages tels que Benedetto Varchi, Sperone Speroni, Daniele Barbaro et Giulio Camillo, et grâce auxquels le médecin a pu manifestement approfondir son intérêt pour l’art.

![Andrea Vesalius, De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Giovanni Oporino (1543 ; livre imprimé avec gravures sur bois [12], 659 [i.e. 663, 37] p. ; [1] table dépliante : ill., 1 portrait ; 2e ; Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, BE-156729) Andrea Vesalius, De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Giovanni Oporino (1543 ; livre imprimé avec gravures sur bois [12], 659 [i.e. 663, 37] p. ; [1] table dépliante : ill., 1 portrait ; 2e ; Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, BE-156729)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/andrea-vesalio-frontespizio-fabrica.jpg)

![Andrea Vesalius, Table anatomique avec un torse masculin disséqué, extrait de De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Giovanni Oporino (1555 ; livre imprimé avec des gravures sur bois, 1555 [12], 824, [48] p., [2] tableaux dépliants : ill., 1 retr. ; Impression : uri s.s., Cam dest (3) 1555 (R). 2º ; Padoue, Bibliothèque universitaire, inv. B.67.b.16, p. 575) Andrea Vesalius, Table anatomique avec un torse masculin disséqué, extrait de De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Giovanni Oporino (1555 ; livre imprimé avec des gravures sur bois, 1555 [12], 824, [48] p., [2] tableaux dépliants : ill., 1 retr. ; Impression : uri s.s., Cam dest (3) 1555 (R). 2º ; Padoue, Bibliothèque universitaire, inv. B.67.b.16, p. 575)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/andrea-vesalio-torso-femminile.jpg)

![Andrea Vesalius, Table anatomique avec un torse féminin disséqué, extrait de De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Giovanni Oporino (1555 ; livre imprimé avec gravures sur bois [12], 824, [48] p., [2] planches dépliantes : ill., 1 portrait ; in-folio ; Londres, The Wellcome Collection, Library, inv. EPB/D/6562/2) Andrea Vesalius, Table anatomique avec un torse féminin disséqué, extrait de De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Giovanni Oporino (1555 ; livre imprimé avec gravures sur bois [12], 824, [48] p., [2] planches dépliantes : ill., 1 portrait ; in-folio ; Londres, The Wellcome Collection, Library, inv. EPB/D/6562/2)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/andrea-vesalio-torso-maschile.jpg)

Les artistes qui ont préparé le terrain à la révolution de Vésale

À la Renaissance, même avant Vésale, l’approche anatomique était devenue beaucoup plus sophistiquée, avec l’intégration de représentations graphiques aux côtés de la recherche scientifique. La tension vers la représentation naturaliste du corps humain et la nécessité qui en découle de s’approprier les connaissances anatomiques afin de rendre de manière convaincante un corps en mouvement", écrit Davide Gasparotto dans le catalogue de l’exposition " Modern Bodies“, ”ont inspiré les traités les plus importants du XVe siècle sur les arts“. Dès la fin du XIVe siècle, Cennino Cennini affirme dans son Libro dell’arte que ”le guide le plus parfait que l’on puisse avoir et le meilleur gouvernail est la porte triomphale de la représentation du naturel". Dans De statua (1450-1464), Leon Battista Alberti propose un système complexe de mesures pour obtenir une représentation cohérente du corps humain, avertissant - dans le sillage de Vitruve - que le statuaire doit avoir observé et compris la structure et les proportions de chaque membre du corps, la relation entre les membres individuels et de ceux-ci avec l’ensemble, mais il insiste également sur le fait que “le statuaire gagnera aussi beaucoup à ne pas ignorer le nombre des os et les saillies des muscles et des tendons”".

L’un des premiers artistes à avoir représenté l’anatomie de manière très rigoureuse est Antonio del Pollaiolo (Florence, vers 1431 - 1498) : bien qu’il se soit surtout intéressé à la sculpture, Pollaiolo a exercé une influence fondamentale sur la représentation du corps humain, grâce à son observation minutieuse de sa structure anatomique. Pollaiolo est célèbre pour sa compréhension approfondie de la musculature et des os afin d’améliorer sa capacité à représenter la figure humaine en mouvement (on le voit, par exemple, dans l’une de ses sculptures les plus célèbres, l’Hercule et l’Antheus) : Antonio del Pollaiolo, écrit Vasari dans une page d’où l’on peut déduire avec une grande clarté la suprématie de l’artiste florentin, “a compris le nu de façon plus moderne que les autres maîtres ne l’avaient fait avant lui, et a écorché beaucoup d’hommes pour voir la notomie sous eux ; et il a été le premier à montrer la façon de chercher les muscles, qui avaient la forme et l’ordre dans les figures”.

Mais Léonard de Vinci est sans doute l’une des figures les plus emblématiques de l’anatomie artistique. Sa passion pour l’étude du corps humain est bien documentée, avec des dizaines de dessins anatomiques allant des muscles et des os aux organes internes. Léonard ne s’est pas contenté d’observer le corps humain, il s’est également consacré, comme nous l’avons vu, à la dissection, réalisant des dessins d’une extraordinaire précision. Sa méthodologie scientifique et son souci du détail ont marqué une étape fondamentale dans le développement des connaissances anatomiques. Léonard a notamment étudié en détail le système musculaire, le cœur, les vaisseaux sanguins, les organes internes et le système nerveux, en essayant de les représenter en trois dimensions. Ses dessins, y compris ceux du cœur et des vaisseaux sanguins, sont parmi les plus précis jamais réalisés avant la Fabrica de Vésale. Sa célèbre remarque selon laquelle le dessin est essentiel pour “saisir” la nature du corps humain le rattache directement à la tradition anatomique, démontrant ainsi que la pratique artistique est fondamentale pour le progrès scientifique. Même l’homme de Vitruve est né, écrit Adriana Cavarero, “sur la base de nombreuses mesures empiriques effectuées par l’artiste sur le corps de jeunes hommes en chair et en os”, car “derrière le corps idéal, géométriquement parfait, il y a le corps empirique, étudié et mesuré dans sa concrétude et sa variabilité naturelle”.

Léonard a également profondément influencé Andrea Vesalio. Bien que le médecin flamand n’ait pas eu un accès direct aux dessins anatomiques de Léonard, son œuvre s’inscrit dans le sillon tracé par l’artiste, avec l’idée que la dissection est le moyen de dépasser les dogmes des textes anciens et d’arriver à une compréhension directe et précise du corps humain : Témoignant de cette préséance de Léonard sur Vésale, un médecin de Pavie du XVIe siècle, Girolamo Cardano, considère dans un passage de son traité De subtilitate que l’œuvre de Vésale est une sorte de continuation de celle de Léonard de Vinci.

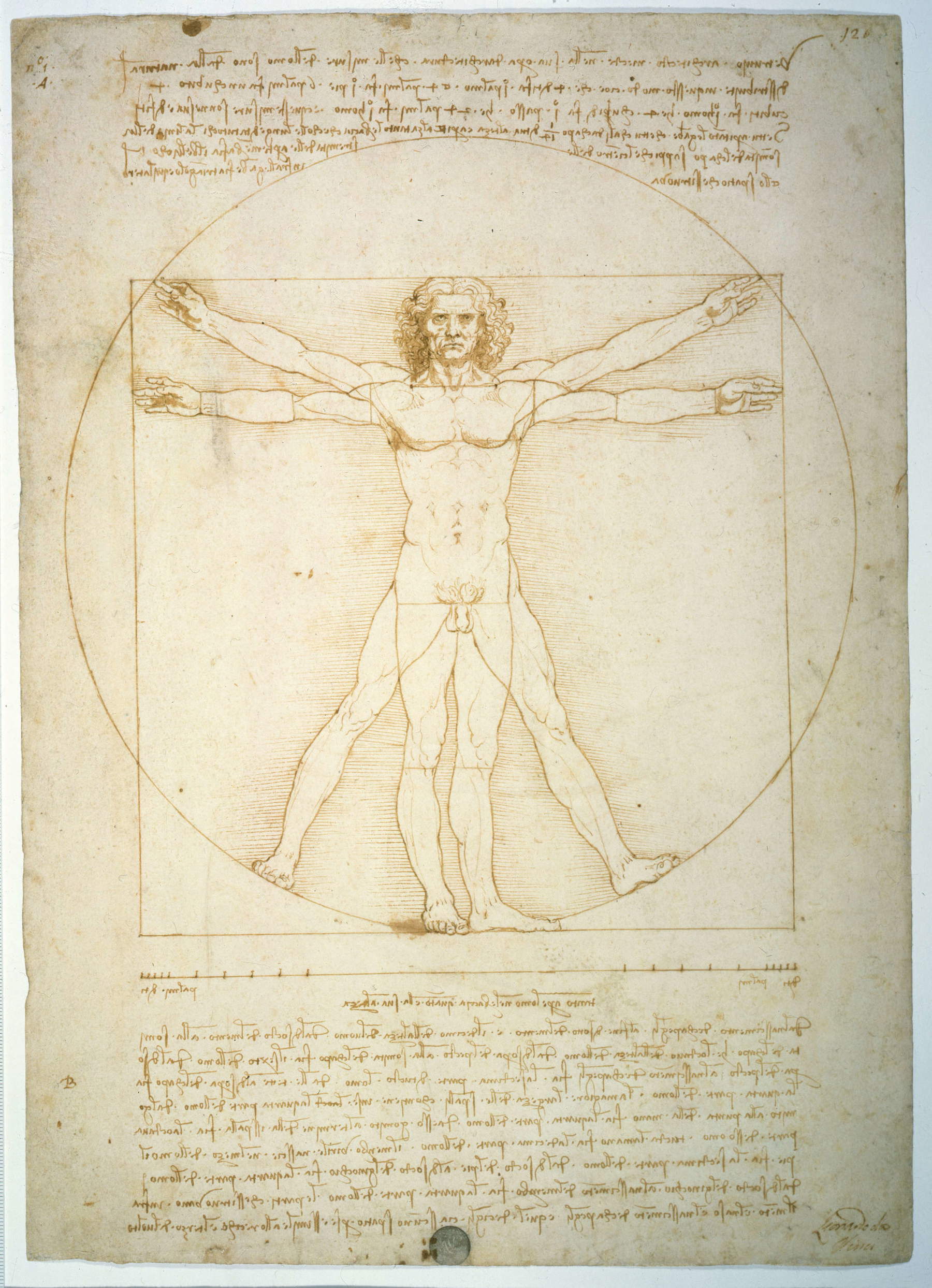

Parmi les études les plus exemplaires de Léonard de Vinci, on peut citer la Grande Dame , conservée à la Royal Collection de Windsor : il s’agit d’une étude anatomique d’un corps féminin qui a reçu ce surnom en 1972 de Martin Kemp, l’un des érudits les plus distingués de Léonard de Vinci (Carmen Bambach, quant à elle, a rebaptisé la feuille Atlas of Female Anatomy en 2019). L’œuvre, écrit Carlotta Moro, “marque l’aboutissement des recherches anatomiques de Léonard et dépeint la configuration complexe des systèmes cardiovasculaire, respiratoire et uro-génital du corps féminin et leurs relations réciproques [...] Le résultat est une transposition visuelle de la ”cosmographie du petit monde“, dans laquelle le corps n’est pas une entité fermée, mais fait partie d’un réseau dynamique en relation avec les lois de la nature. Grâce à un jeu délicat de transparences et de superpositions, Léonard réussit à rendre la profondeur du corps et la hiérarchie fonctionnelle des organes sur la feuille : le cœur est simplifié dans sa forme essentielle, tandis que l’utérus, agrandi par rapport à ses proportions réelles et idéalisé dans une forme sphérique parfaite, occupe une grande partie de la cavité abdominale”. Léonard de Vinci a également eu recours à la consultation de traités tels que le Fasciculo de medicina de Johannes de Ketham, publié à Venise en 1491 par la typographie des frères Giovanni et Gregorio de Gregori : cependant, l’artiste toscan a surpassé les illustrations de cet ouvrage grâce à l’observation directe de ses dissections.

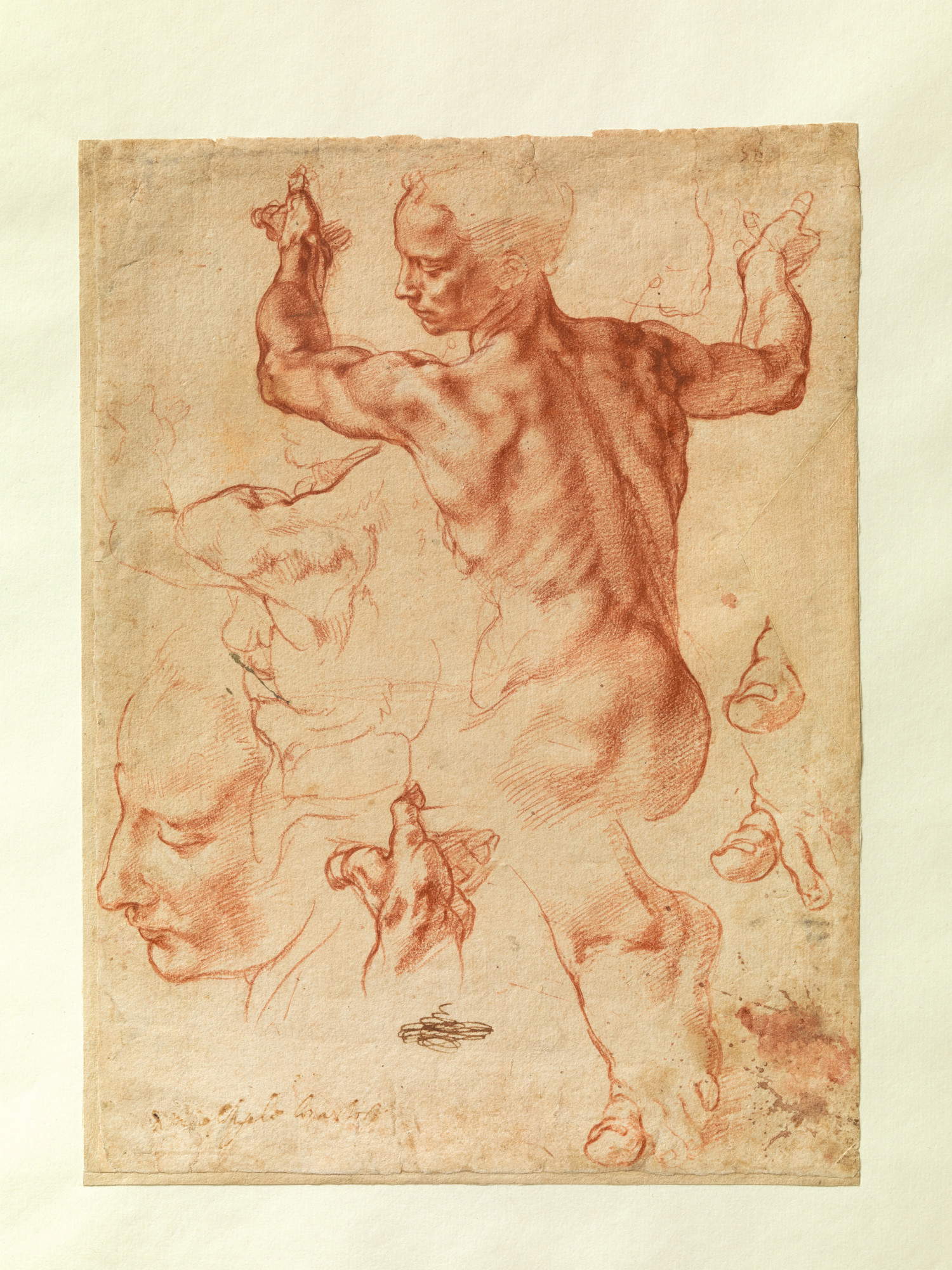

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Rome, 1564), bien que n’étant pas un anatomiste professionnel, a également contribué de manière significative à la compréhension du corps humain. Sa recherche incessante de la perfection dans la représentation du corps humain l’a conduit à étudier les muscles, les os et les articulations avec une intensité qui a fait de lui l’un des grands maîtres de la représentation anatomique. Ses figures sont célèbres pour l’extraordinaire précision avec laquelle Michel-Ange représente les muscles et les os. Comme Léonard, Michel-Ange a également participé à des projets liés à l’anatomie. En effet, selon Davide Gasparotto, certaines feuilles de Michel-Ange suggèrent que l’artiste envisageait de reproduire certaines de ses études anatomiques sur papier : sa collaboration avec le médecin Realdo Colombo (Crémone, 1516 - Rome, 1559) pour un traité d’anatomie aurait pu conduire à un développement des illustrations anatomiques grâce aux dessins de Michel-Ange, mais finalement, Colombo a publié son De re anatomica sans aucune illustration en 1559. D’autre part, Léonard de Vinci avait collaboré avec le médecin Marcantonio Della Torre (Vérone, 1481 - Riva del Garda, 1511) en vue de publier un livre d’anatomie, mais là encore, l’affaire n’a pas abouti.

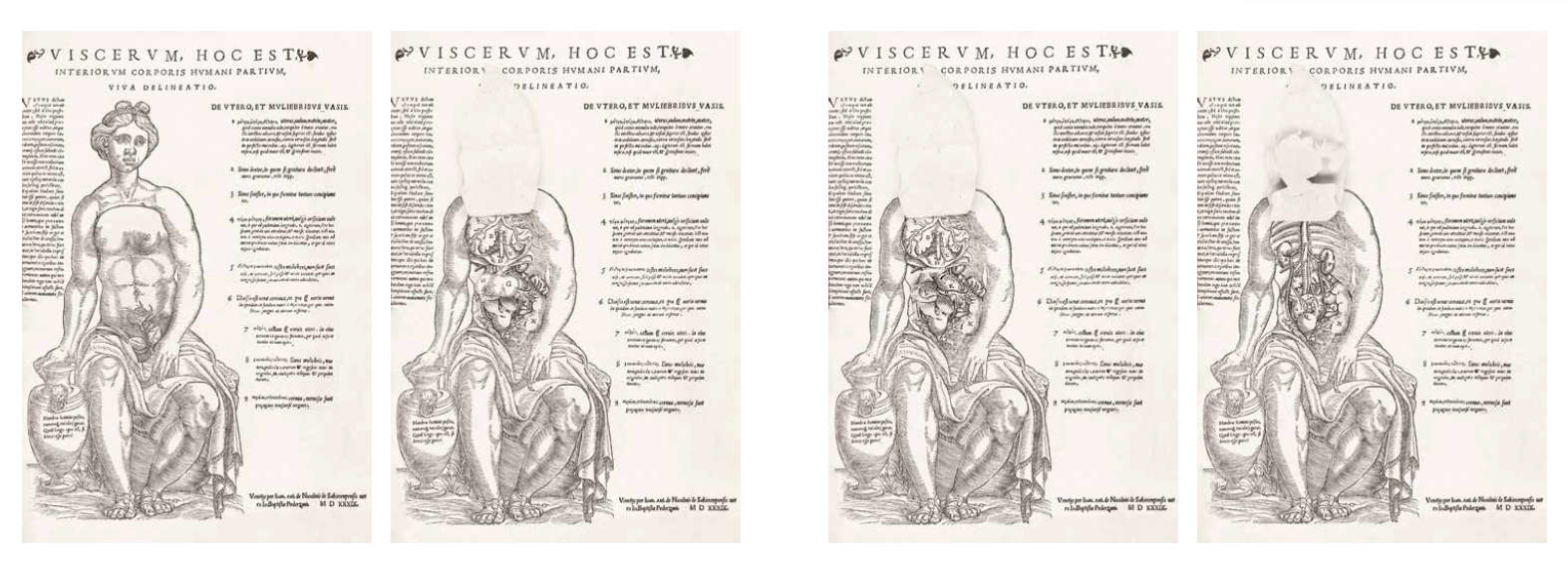

Les estampes anatomiques à volets mobiles superposés, introduites en Allemagne et dans les régions voisines en 1538, c’est-à-dire peu de temps avant la publication du traité de Vésale, ont également pris une certaine importance dans ce contexte. Les premières sont dues à deux artistes, Heinrich Vogtherr (Dillingen an der Donau, 1490 - Vienne, 1556) et Jost de Negker (Anvers, 1485 - 1544), actifs respectivement à Strasbourg et à Augsbourg. C’est auprès d’eux que Vésale lui-même s’est largement inspiré pour les illustrations de la Fabrica: outre le traité, un Epitome est également publié en 1543, avec des figures à découper et à monter à des fins didactiques. En Italie, les seuls exemples d’estampes anatomiques à rabats mobiles sont les planches dites Viscerum, hoc est interiorum corporis humani partium , qui analysent l’anatomie masculine et féminine et qui ont été publiées en 1539 par l’imprimeur Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio à la demande du libraire Giovanni Battista Pederzani. La table féminine, en particulier, comportait sept volets, sept volets colorés à la main que l’on pouvait soulever : lorsque les volets étaient fermés, on pouvait voir une figure féminine, tandis que lorsque les volets étaient ouverts, les organes internes étaient dévoilés. Le traité de Vésale viendra peu après.

![Johannes de Ketham, Fas[c]iculo de medicina, Venise, Giovanni et Gregorio de Gregori (1494 ; livre imprimé avec des gravures sur bois aquarellées 52 c., in-folio ; Padoue, Centre d'histoire de l'Université de Padoue, CSU.S.A.146) Johannes de Ketham, Fas[c]iculo de medicina, Venise, Giovanni et Gregorio de Gregori (1494 ; livre imprimé avec des gravures sur bois aquarellées 52 c., in-folio ; Padoue, Centre d'histoire de l'Université de Padoue, CSU.S.A.146)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/johannes-de-ketham-fasciculo.jpg)

Brève histoire de la dissection de cadavres, de la science à l’art

La pratique de la dissection de cadavres à des fins médicales est documentée pour la première fois au XIIIe siècle (à l’exception, bien sûr, des dissections qui ont eu lieu dans l’Antiquité, mais pas dans les territoires dominés par Rome, qui empêchaient une telle pratique : des dissections sont attestées en Grèce et en Égypte), et en particulier le premier témoignage date de 1286 : Cette année-là, le chroniqueur parmesan Salimbene de Adam (Parme, 1221 - San Polo d’Enza, 1288) rapporte dans sa Cronica qu’un médecin de Crémone a fait “ouvrir” (selon le texte latin de la chronique) le corps d’un mort dans le cadre d’une enquête sur une épidémie. En revanche, la première autopsie dont nous connaissons les détails, y compris le nom de la victime, remonte à 1289 : elle a eu lieu à Bologne, et deux médecins ont été chargés d’examiner le corps d’un certain Iacopo Rustighelli pour déterminer la cause de sa disparition. Les chroniques de l’époque font ensuite état de plusieurs autres autopsies, toujours dans le cadre d’enquêtes médico-légales.

C’est également à cette époque que datent les premières dissections à des fins pédagogiques, réalisées dans des contextes universitaires. Nous ne savons cependant pas si la pratique de la dissection didactique a précédé ou suivi la dissection médico-légale, car nous disposons de témoignages à peu près contemporains, mais sans dates exactes : l’un des premiers médecins à pratiquer des dissections didactiques est le Florentin Taddeo Alderotti (Florence, 1215 - Bologne, 1295), qui a enseigné à l’université de Bologne à partir de 1260. L’un de ses disciples à l’université de Bologne était Mondino de’ Luzzi et, comme nous l’avons vu, le premier témoignage irréfutable d’une dissection dans un cadre académique est précisément celle décrite dans l’Anathomia Mundini de 1316. En particulier, Mondino mentionne une dissection réalisée en janvier 1314, et affirme en avoir réalisé une lui-même en mars de la même année. Dès lors, la pratique se répandra dans presque toutes les universités européennes, en utilisant le plus souvent des cadavres de criminels condamnés à mort. Le recours à ces sujets s’explique par la morale de l’époque : une dissection était considérée comme honteuse non seulement pour l’honneur du mort qui la recevait, mais aussi pour sa famille. Et comme pour les mœurs de l’époque le respect dû aux criminels exécutés était minime, ils étaient plus susceptibles d’être utilisés pour des dissections. Plus rarement, des dissections ont été pratiquées sur des personnes décédées de manière peu claire et pour lesquelles il était nécessaire de clarifier la cause du décès.

Les facultés de médecine organisaient également des dissections publiques auxquelles pouvaient participer, par exemple, des artistes désireux d’en savoir plus sur l’anatomie. Les artistes ne pouvaient pas pratiquer eux-mêmes des dissections : cette pratique n’était évidemment pas interdite en général, mais elle ne pouvait se faire que dans un cadre médical ou académique. En ce qui concerne Léonard de Vinci, par exemple, nous ne savons pas avec certitude quand il a commencé à pratiquer les dissections qu’il prétend avoir effectuées, mais Vasari, par exemple, écrit qu’il les pratiquait avec Marcantonio Della Torre, bien que l’on suppose que Léonard a commencé à pratiquer des dissections avant même de rencontrer le médecin véronais. D’après les affirmations de Léonard lui-même, on peut en effet imaginer qu’il a pratiqué quelques dissections à l’hôpital Santa Maria Nuova de Florence : dans ses papiers, on trouve par exemple un récit détaillé de la dissection d’un vieillard, datable de 1508, qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’hôpital. C’est cependant à partir de cette période, entre 1505 et 1510, que les dessins de Léonard commencent à être basés sur l’observation directe.

Quant à Michel-Ange, nous savons par Vasari qu’il a probablement commencé encore plus tôt que Léonard (bien que Michel-Ange ait vingt-trois ans de moins) à pratiquer des dissections : En effet, l’historiographe raconte qu’en vertu de son amitié avec le prieur du couvent de Santo Spirito, dans certaines salles de l’hôpital annexé au couvent que le prieur lui-même mettait à sa disposition, Michel-Ange, “écorchant plusieurs fois des cadavres, afin d’étudier les choses de la notomia, commença à donner une perfection au grand dessein qu’il avait alors”. On suppose que Michel-Ange s’est livré à cette pratique à peu près entre 1492 et 1498.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.