Pourquoi les ruines nous fascinent-elles tant ?

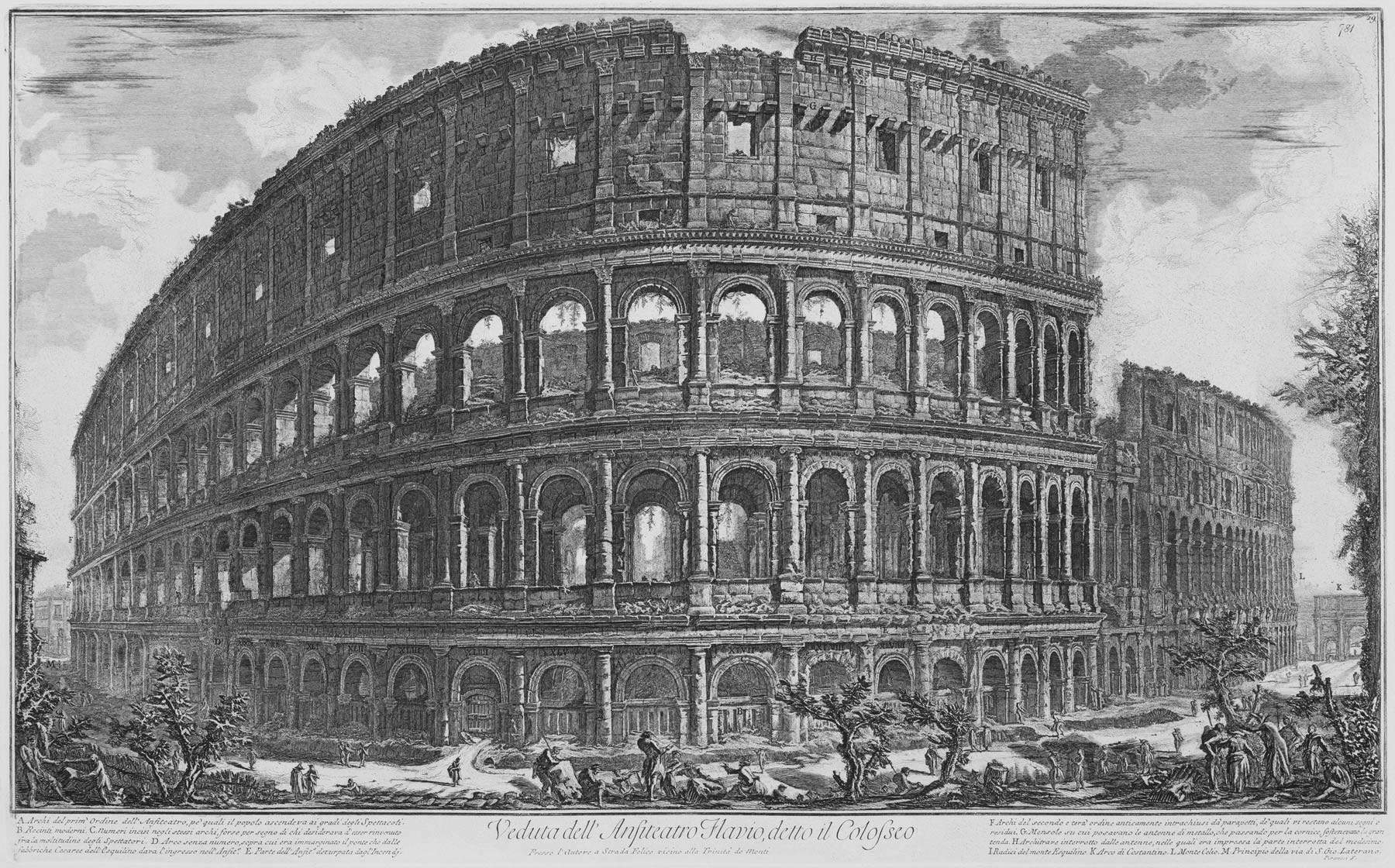

Ils sont venus de toute l’Europe. D’Angleterre, d’Allemagne, de France, de Flandre, de Hollande. Après les plaines du Rhin, après l’enchevêtrement de la Forêt Noire, après le massif du Jura, le spectacle imposant et menaçant des Alpes s’offre aux yeux des voyageurs. Dans leur cœur, le désir de voir l’Italie, dans leur esprit, l’angoisse d’arriver à l’Urbe éternelle. Quelqu’un avait lu Goethe, qui avait terminé ce voyage quelques années plus tôt et l’avait raconté. Presque tous avaient en tête les images de Giambattista Piranesi, l’artiste qui, peut-être plus que tout autre, a contribué à nourrir l’imagination des voyageurs du XVIIIe siècle, à donner forme à cette fascination pour les ruines qui animait les aspirations de ceux qui partaient pour leur Grand Tour vers l’Europe méridionale, vers les splendeurs de Florence, vers les ruines de Rome, de Paestum, d’Agrigente, vers les temples de Grèce. LesVedute di Roma de Piranesi, la série de gravures à succès commencée par l’artiste vénitien vers 1747, vendues à l’unité ou en fascicules, avaient largement contribué à former ce sentiment d’attirance pour les ruines. La Rome de Piranèse était une ville qui mêlait la nostalgie de la grandeur des anciens et le sentiment d’une modernité irrépressible et dévorante, vivante dans les façades des palais et des villas qui engloutissaient les vestiges de l’ancienne cité. C’était une ville grouillante d’une humanité affairée et hétéroclite qui déambulait entre les ruines des temples, des grands ensembles de bains et des centres de pouvoir. Une Rome indolente et envoûtante, prostituée et vestale, magnifique dans son déclin, magnifiée par le sens du sublime de son conteur qui offrait aux voyageurs l’image d’une cité grandiose et terrible. Une image qui finira par décevoir Goethe, une fois confronté à la réalité et libre de s’abandonner à sa frustration dans L’Italienische Reise: “les ruines des thermes d’Antonin et de Caracalla, reproduites par Piranèse avec des effets plutôt fantastiques, ne pouvaient aucunement satisfaire l’œil, de près, qui était habitué à ces reproductions”.

Piranèse était certes un amoureux si épris de l’image de sa bien-aimée qu’il en faisait une lecture infidèle (comme tous les amoureux, après tout), mais de cette “si belle infidélité” qu’il aimait “infiniment”, comme le dit Giovanni.infiniment“, comme le reconnaîtra Giovanni Ludovico Bianconi qui, dès le début du XIXe siècle, avait posé le problème de savoir si la ”chaleur" de Piranèse correspondait à la vérité. Mais c’est précisément cette infidélité qui va conditionner l’imagination des voyageurs du Grand Tour. Et des artistes, bien sûr : les ruines de la Rome antique (et de l’Italie antique en général) ont peuplé les tableaux des grands du XVIIIe siècle. Les capriccios de Canaletto mêlant vues réelles et ruines, les vues idéales de Giovanni Paolo Panini, les pittoresques d’Hubert Robert, les sombres paysages napolitains de Joseph Wright of Derby, et puis Bernardo Bellotto, Antonio Joli, Abraham-Louis-Rodolphe Ducros, John Robert Cozens, Ferdinand Georg Waldmüller. Sans parler de tous ces peintres à qui l’on demandait de fixer sur une toile le souvenir d’un voyage, et ce souvenir prenait presque toujours la forme d’une vue d’un temple en ruine. La liste est infinie. Il y avait aussi ceux qui se faisaient portraiturer devant les ruines : Pompeo Batoni était un spécialiste du genre, et il vécut longtemps en peignant les portraits-souvenirs des jeunes nobles qui voulaient ramener sur leurs terres le souvenir de ces ruines. On se tromperait cependant si l’on pensait que la séduction des ruines est un sentiment qui caractérise un siècle plus qu’un autre.

Le XVIIIe siècle, l’époque du Grand Tour et du sublime, est justement le siècle que l’on associe le plus facilement et le plus communément à la fascination pour les ruines, parce que ce sentiment est l’un des éléments les plus caractéristiques de l’esthétique de ces années-là, parce que c’est l’époque où les premiers monuments réguliers, à l’image de ceux de l’époque, ont été construits.parce que ce sentiment est l’un des éléments les plus caractéristiques de l’esthétique de ces années-là, parce que c’est l’époque où commencent les premières fouilles archéologiques régulières et systématiques, menées avec une attitude que nous pourrions qualifier de scientifique, parce que jamais auparavant la passion pour les vestiges du passé ne s’était insinuée dans les œuvres des artistes d’une manière aussi envahissante, parce que jamais auparavant les ruines elles-mêmes n’avaient fait l’objet d’une œuvre d’art. Et si l’on pense au chef-d’œuvre de Füssli, le Désespoir de l’artiste devant la grandeur du passé, on peut ajouter que jamais aucun artiste n’avait tenté d’exprimer cette émotion de manière aussi convaincante. Pourtant, la fascination pour les ruines est une passion qui traverse l’histoire de la civilisation occidentale.

Dans les Epistulae ad familiares , on trouve une lettre puissante et poétique de Servius Sulpicius à Cicéron, dans laquelle l’ami du grand orateur, pour le consoler de la mort de sa fille Tullia, lui raconte son voyage dans les ruines d’Égine, de Mégare, de Corinthe, “toutes villes autrefois florissantes de vie, qui gisent aujourd’hui sous nos yeux démolies et croulantes”. Sulpicius raconte à Cicéron que le spectacle de ces ruines l’a soulagé dans un moment de désespoir : “nous, humbles êtres, nous désespérons si l’un d’entre nous est mort ou a été tué, alors qu’en un même lieu gisent les cadavres de tant de villes renversées”. La vue de ces villes en ruines incite Sulpicius à s’arrêter, à réfléchir, à penser au caractère éphémère de la vie. Des siècles plus tard, la Mirabilia Urbis Romae, née avant le XIIIe siècle, sorte de guide des monuments de la Rome antique destiné aux pèlerins se rendant dans la Ville éternelle, conclut en notant que “de nombreux temples et palais d’empereurs, de consuls, de sénateurs, de préfets se trouvaient dans cette ville au temps des païens, comme nous le lisons dans les anciennes annales, comme nous l’avons vu de nos propres yeux et comme nous l’avons entendu de la bouche des anciens. Nous avons pris soin de consigner par écrit, du mieux que nous avons pu, pour la mémoire de la postérité, combien de beautés il y avait, combien d’or et d’argent, combien d’ivoire et de pierres précieuses”. Plus tard, à la Renaissance, le regard porté sur les ruines reflète plus ou moins les sentiments exprimés par Poggio Bracciolini lorsqu’il arriva à Rome en 1430, contraint de constater à quel point cette ville “qui donnait le spectacle au monde” était délabrée, changée, défigurée, avec les plantes qui masquaient ce qui avait été la Via Trionionna.Ce qui avait été la Via Trionfale, avec le fumier des troupeaux recouvrant les bancs des sénateurs, avec le forum devenu une étendue de boue où les paysans transportaient cochons et buffles, dans une ruine “rendue encore plus évidente par les stupéfiants vestiges qui ont survécu aux ravages du temps et de la fatalité”. Cette idée d’un passé qui tombe sous les coups du présent a cependant servi d’aiguillon, a déterminé une nouvelle attitude à l’égard de l’antique, qui devient un territoire à découvrir, à observer, à explorer : c’est avec cette idée en tête qu’en 1402, deux jeunes artistes, Filippo Brunelleschi et Donatello, se rendent ensemble à Rome pour voir de près l’antique tant désiré, pour le sonder, pour l’étudier.

La fascination pour les ruines est également très répandue chez les artistes contemporains. Dans l’art d’Anselm Kiefer, les ruines, qu’elles soient celles d’un paysage rural(Ausbrennen des Landkreises Buchen, 1974), celles des bâtiments conçus par Albert Speer pour le régime nazi(Innenraum, 1981), ou celles, plus idéales que réelles, de la Venise qui fut pendant mille ans une république indépendante(Ces écrits, une fois brûlés, donneront enfin de la lumière, 2020-2021) sont les métaphores les plus expressives du vague substrat de la nativité antique, les métaphores expressives du vague substrat de la nativité antique, les métaphores expressives du vague substrat de la nativité antique, les métaphores expressives du vague substrat de la nativité antique, les métaphores expressives du vague substrat de la nativité antique, les métaphores expressives de la nativité antique. métaphores les plus expressives du vague substrat nihiliste qui façonne au moins une partie de son œuvre, elles font allusion à l’aube et au crépuscule des civilisations, à l’éternelle alternance de la mort et de la renaissance, de la création, de la destruction et puis de la création à nouveau, elles sont les signes fanés et fantomatiques d’une histoire qui fixe sans cesse de nouveaux commencements, d’une histoire qui établit sans cesse de nouvelles normes.Une histoire qui ne cesse de poser de nouveaux jalons mais qui revient en arrière pour tout engloutir car, dirait Kiefer, il n’y a rien d’éternel sous le soleil.

Encore une fois, Pierre Huyghe a installé Human Mask, son chef-d’œuvre, l’une de ses œuvres les plus troublantes, dans les ruines de Fukushima. Les installations de Mike Nelson regorgent d’ateliers délabrés, de bâtiments éventrés avalés par le sable, de murs écroulés, de maisons abandonnées (on ne compte pas ses épigones : le pavillon italien de Gian Maria Tosatti, qui nous faisait pénétrer dans le cadavre d’une usine des années 1960 lors de la Biennale de Venise de 2022, est encore dans toutes les mémoires). Thomas Hirschhorn nous a habitués à des installations monumentales qui obligent le visiteur à déambuler parmi les décombres, physiques et symboliques, de notre société, à l’intérieur de mondes post-apocalyptiques détruits par les guerres, les catastrophes naturelles, par un consumérisme qui finit par se consommer lui-même, s’effondrant sous le poids de ce qu’il a produit. En Italie, l’artiste qui travaille le mieux sur ce thème est probablement Andrea Chiesi : Sa peinture est peuplée de ruines modernes, d’architectures abandonnées qui sont peintes avec la rigueur de la perspective de la Renaissance, avec une clarté propre, polie, suprême, des bâtiments qui autrefois palpitaient de vie et qui maintenant tombent en morceaux, sont attaqués par des vignes, deviennent la métaphore d’une critique à connotation politique qui, cependant, n’est pas une critique politique.une critique aux accents politiques qui laisse cependant un espoir, une possibilité de vie nouvelle, l’idée d’une attente, puisque chacune des ruines de Chiesi est comme traversée par une lumière métaphysique, irreproductible par le médium photographique.

Ici, la photographie : la photographie de ruines est devenue un genre à part entière. Les maîtres du genre, de Josef Koudelka à Camilo José Vergara, de Ryuji Miyamoto à Giovanni Chiaramonte, sont aujourd’hui suivis par des nuées de prosélytes, de suiveurs, d’imitateurs qui se consacrent à la photographie de ruines dans le monde entier, et dont certains associent leur passion pour l’appareil photo à celle de l’exploration : cela a donné naissance à un hobby très particulier, l’exploration urbaine, qui consiste à s’infiltrer dans des lieux abandonnés, souvent avec un appareil photo, afin de tout divulguer via les médias sociaux, sans se soucier d’enfreindre les lois sur la propriété ou de mettre en danger sa propre sécurité physique, pour aller fouiner dans une maison abandonnée à la hâte il y a cinquante ans, dans une usine fermée depuis des décennies, dans une église de campagne envahie par la végétation.

Il serait trop facile de considérer la fascination pour les ruines comme la traduction visuelle la plus immédiate de la nostalgie, qui est l’un des sentiments les plus forts qu’un être humain puisse éprouver, ou comme le reflet d’un tempérament mélancolique qu’un être humain a en lui.Un tempérament mélancolique qui prend plaisir à contempler les fragments du passé, ou comme le territoire sur lequel se déverse une forme d’inquiétude, une angoisse indéfinissable, la conscience de notre précarité, de notre fragilité. Et l’on ne peut justifier cette fascination en parlant de peur, de curiosité, de désir, d’exaltation, car l’on passerait alors au niveau des réactions personnelles. Certains considèrent les ruines comme des documents du passé, et c’est vrai, mais ce n’est pas suffisant : un morceau de colonne que nous voyons dans un musée ne nous séduit pas de la même manière qu’un morceau de colonne que nous voyons là où il a été érigé il y a deux mille ans. La fascination pour les ruines est plus forte : c’est un élément qui caractérise notre civilisation, elle traverse les époques et les lieux, elle est un trait de notre mémoire collective, mais elle est souvent liée à l’histoire personnelle de chacun d’entre nous. Chateaubriand, comme Sulpicius, l’ami de Cicéron, attribuait aux ruines un pouvoir de consolation : voir le passé en ruines réconforte l’être humain qui réfléchit à sa propre petitesse, car la décrépitude est l’obscurité dans laquelle ont plongé des hommes autrefois puissants, des royaumes autrefois florissants, des civilisations autrefois dominantes, et personne ne peut échapper à ce destin. Mais cette idée ne suffit pas à expliquer pourquoi nous sommes si fascinés par les ruines, bien que Chateaubriand ait été l’un des premiers à tenter d’apporter des réponses. Il faut plutôt chercher les raisons dans les ruines elles-mêmes, dans leur condition singulière qui est celle d’être le produit d’une rencontre et d’un choc entre l’homme et la nature.

Les ruines sont la seule œuvre réalisée par l’homme dans laquelle on peut observer le fruit de ce dualisme. Il existe certes diverses œuvres dans lesquelles l’être humain envisage une intervention plus ou moins poussée de la nature, mais la ruine est la seule dans laquelle il n’y a aucune forme de calcul, aucune forme de domestication. Il n’y a pas dans les ruines l’équilibre qui existe dans une œuvre d’art, dans une architecture, dans un parc. Georg Simmel a été le premier à se rendre compte de cette qualité des ruines : c’est en 1911 qu’il a publié son interprétation originale et novatrice de la fascination pour les ruines. “Tout le processus historique de l’humanité, écrit-il, constitue une affirmation progressive de la domination de l’esprit sur la nature, qu’il rencontre à l’extérieur de lui-même, mais aussi, dans un certain sens, à l’intérieur de lui-même. [Cependant, à l’instant où la dégradation de la construction détruit l’harmonie du tout, les parties se séparent à nouveau et révèlent leur inimitié universelle originelle, comme si la formation artistique n’avait été qu’un acte de violence de l’esprit auquel la pierre s’était soumise à contrecœur, et qu’à présent la pierre se débarrassait progressivement de ce joug et retournait à la légalité autonome de ses propres forces. Les ruines sont le témoignage d’une nature qui, par sa propre force, vit et donne forme à une ”nouvelle totalité“, et la fascination que les ruines exercent sur nous réside dans l’idée qu’une œuvre de l’être humain nous apparaît radicalement modifiée.La fascination que les ruines exercent sur nous réside dans l’idée qu’une œuvre de l’être humain nous apparaît radicalement modifiée par la nature, par les mêmes forces qui ont donné forme à une montagne, à un fleuve, à un paysage, mais elle réside aussi dans le bouleversement que les ruines imposent aux hiérarchies imposées par notre civilisation, puisque ”ce que l’esprit avait élevé“, écrit encore Simmel, ”devient l’objet de ces mêmes forces qui ont formé le profil de la montagne et la berge du fleuve". Nous avons déjà mentionné comment la ruine est le produit d’un choc, mais aussi d’une rencontre, puisqu’elle forme une unité avec le paysage, unité qui est la métaphore symbolique d’une conciliation entre différents contraires : intention et hasard, nature et esprit, passé et présent, mais aussi proche et lointain, visible et invisible.

Enfin, il faut considérer le thème de la ruine comme manifestation d’un passé dans le présent, déjà suggéré in nuce, avec une grande modernité, par Simmel lui-même, puis développé par Marc Augé dans la période récente. Les ruines échappent au temps parce qu’elles sont la somme de temps différents, elles sont un lieu sans âge, elles sont les manifestations d’une absence concrète et en même temps d’une présence vivante. "Les ruines, écrit Marc Augé, sont comme l’art : une invitation à sentir le temps. Elles sont le lieu où le présent rencontre le passé, le lieu où un rêve se heurte à son destin. Elles peuvent à leur tour être effacées, mais elles ne peuvent jamais être rattachées à une époque précise, encagées, revendiquées. Et l’idée que les ruines sont si insaisissables habite, souvent inconsciemment, l’âme de celui qui les observe. Les ruines nous fascinent aussi parce que, confondant les époques qu’elles ont traversées et conservant leurs mystères parce qu’elles sont incapables de raconter toute une histoire, elles ouvrent notre imagination et nous communiquent, plus ou moins consciemment, un sentiment de liberté fort et excitant qui est donné précisément par la distance entre notre présent et le leur, entre ceux qui ont construit ces édifices et nous qui les regardons s’écrouler, entre l’action des hommes et la nature, distance dans laquelle les histoires, les espoirs, les possibilités sont infinis.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.