Les sinopites de Pise : ce qu'elles sont, à quoi elles servaient, comment elles ont été découvertes

Le Museo delle Sinopie de Pise possède une collection que l’on qualifie volontiers d’“unique au monde” et qui est entièrement constituée de sinopites. La sinopia est l’un des éléments les moins connus de l’art italien du Moyen Âge et de la Renaissance, mais elle est extrêmement intéressante car elle constitue souvent le seul témoignage des premières étapes de la création d’une fresque, ainsi que le seul témoignage du travail graphique d’un artiste. Le terme “sinopia” dérive du nom de Sinope, une ancienne colonie grecque située sur l’actuelle côte turque de la mer Noire, aujourd’hui centre industriel moderne et autrefois célèbre pour son pigment rouge-brun, la “terre de Sinope”, utilisé par les artistes médiévaux. Le résultat, une couleur rouille, était utilisé pour dessiner des croquis détaillés de l’œuvre finale , qui étaient exécutés directement sur les murs pour permettre aux artistes de planifier la composition, les proportions et les détails des fresques.

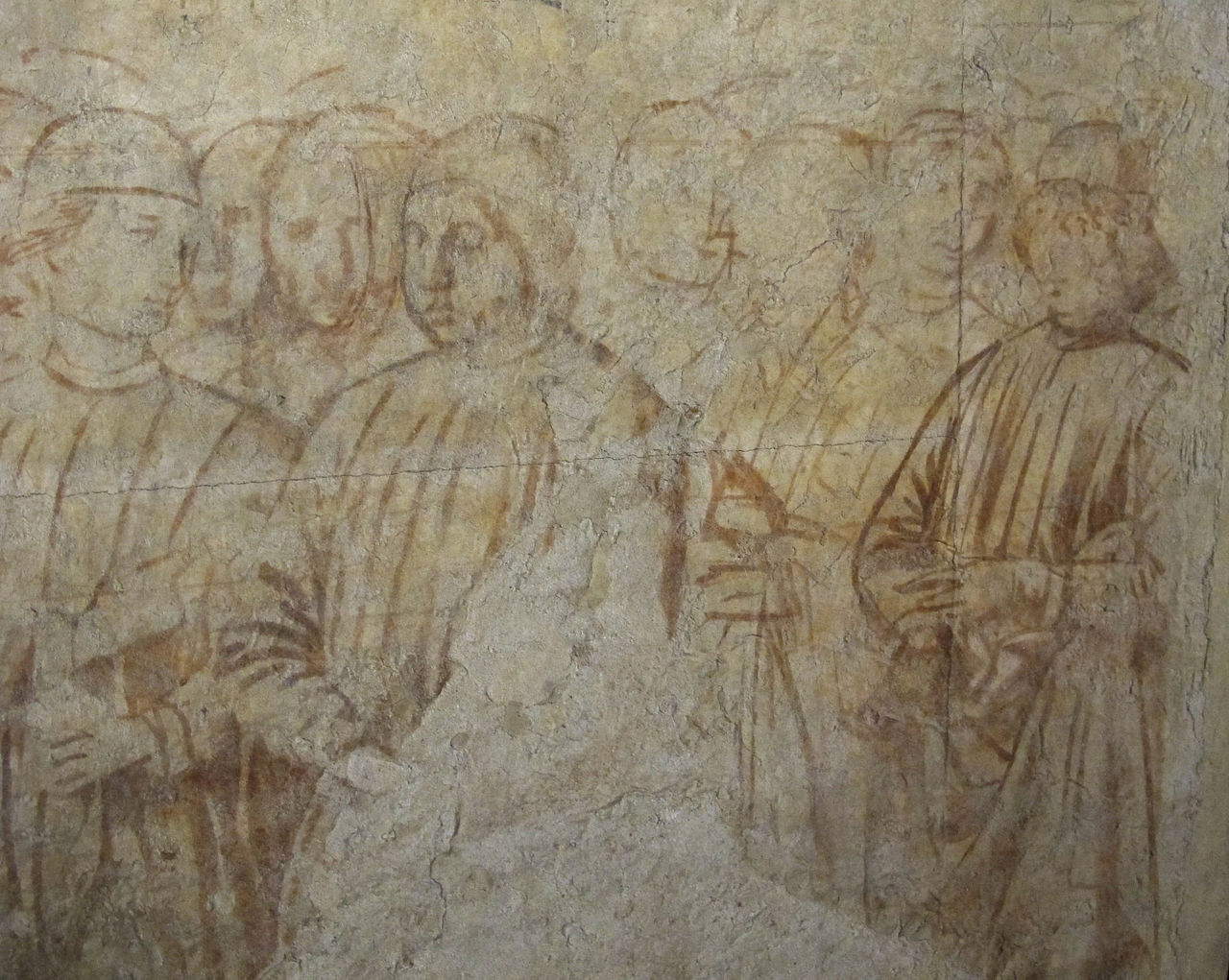

L’artiste commençait par appliquer sur le mur une couche d’enduit d’environ un centimètre d’épaisseur : c’était l’arriccio, une couche laissée volontairement rugueuse pour permettre aux couches suivantes de mieux adhérer. C’est précisément sur l’arriccio que la sinopia était posée. L’artiste esquissait d’abord une ébauche au fusain pour créer un premier contour, puis, lorsqu’il était satisfait, il repassait le tout à l’argile rouge pour mieux définir les détails, tels que les expressions des personnages, les visages, les draperies et les effets de lumière. La sinopia, première traduction sur le mur d’un dessin réalisé sur papier, servait en quelque sorte de guide à l’artiste : une fois terminée, l’artiste appliquait une nouvelle couche d’enduit, appelée “intonachino”, qui était lisse car elle servait à recevoir la couleur. L’intonachino doit être imaginé comme une sorte de voile transparent, qui laissait donc entrevoir la sinopia pour que l’artiste puisse en suivre la trace, puis la peindre avec la couleur qui était ensuite étalée sur des portions de plâtre qui devaient rester humides, raison pour laquelle l’œuvre était divisée en “journées”, c’est-à-dire en parties de plâtre que l’artiste peignait et qui correspondaient à des journées de travail individuelles (d’où le nom).

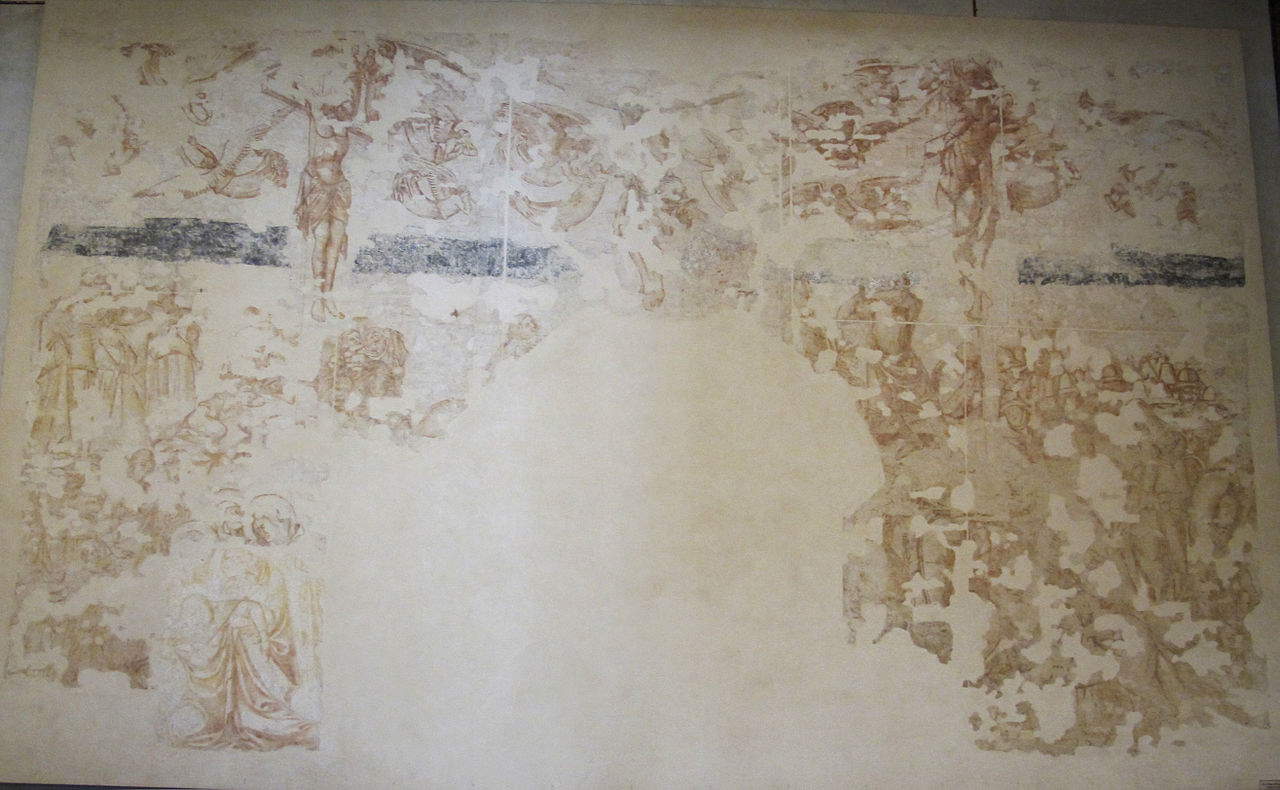

Les sinopites de Pise représentent un cas unique dans le monde des sinopites : un cycle entier de fresques a été conservé, puis protégé et mis en valeur pour être exposé au public afin de raconter cet aspect fascinant et méconnu de l’art médiéval. Dans les salles du Museo delle Sinopie, c’est donc un chapitre extraordinaire de l’histoire de l’art qui se déroule, révélant de précieux détails sur les processus créatifs des artistes et sur la culture de l’Antiquité. La découverte des sinopites pisanes s’est faite dans des circonstances dramatiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 27 juillet 1944, un bombardement américain a gravement endommagé le Camposanto Monumentale de Pise, l’une des structures les plus emblématiques de l’ensemble de la Piazza dei Miracoli. Un obus, en particulier, a touché le toit, provoqué un incendie et endommagé gravement, voire irrémédiablement, de nombreuses fresques murales. Des peintures d’artistes pisans et florentins du XIVe siècle représentant des récits de la vie de saint Ranieri, le saint patron de la ville, et de Job, ont subi des dommages à la surface peinte, tout comme la Crucifixion de Francesco Tarini. Les Histoires de la création de Piero di Puccio ont subi des dommages mineurs. Les fresques spectaculaires du Triomphe de la Mort et de la Thébaïde de Buonamico Buffalmacco ont également subi de graves dommages au niveau du support, l’enduit ayant été étalé sur un incannicciato fixé au mur par des clous. Le cycle de l’Ancien et du Nouveau Testament de Benozzo Gozzoli a subi les dommages les plus graves : certains récits du cycle ont été littéralement réduits à l’état de miettes.

La seule façon de garantir la conservation de celui qui avait subi le moins de dommages était de le détacher en utilisant la méthode du strappo, une technique d’enlèvement de fresque qui permet de retirer la partie la plus superficielle de la peinture, d’une épaisseur d’environ deux ou trois millimètres. Les opérations se sont bien déroulées : dès 1948, l’architecte Paolo Sanpaolesi pouvait témoigner que les premiers arrachages, ceux des fresques du Triomphe de la Mort et de la Thébaïde et de cinq des histoires les plus abîmées du cycle de Benozzo Gozzoli, “ont été parfaitement réussis, malgré les difficultés saisonnières et celles de diverses natures inhérentes à l’espèce des fresques et à leurs conditions”.

C’est précisément grâce aux caractéristiques de cette technique, qui n’endommage pas le mur comme d’autres techniques plus anciennes (par exemple le massello, également connu sous le nom de “stacco a massello”, qui consiste à enlever de grandes parties du mur), qu’il a été possible de découvrir les sinopites des fresques qui décoraient le cimetière. Cette découverte inattendue a permis aux chercheurs d’accéder à un trésor artistique caché qui offre une nouvelle perspective sur les méthodes de travail des artistes du Moyen Âge et de la Renaissance, au moins jusqu’à la moitié du XVe siècle, période à partir de laquelle la sinopia a commencé à être progressivement remplacée par la technique plus pratique du spolvero (dépoussiérage) : il s’agit en fait du plus grand groupe de sinopites connu à l’époque. La découverte des sinopites a permis de valoriser le patrimoine artistique de Pise et de jeter un nouvel éclairage sur les techniques et les pratiques artistiques du passé.

Par la suite, les sinopites ont également été retirées du cimetière, principalement pour des raisons de conservation, car ces œuvres sont facilement sujettes à la détérioration, et aussi parce qu’un musée dédié aurait permis de mieux valoriser ce patrimoine. L’enlèvement des dessins préparatoires a eu lieu en 1979, et la conservation de ces œuvres a sans aucun doute représenté un défi important pour les experts en restauration.

Après leur découverte, ils ont dû être soigneusement retirés des murs endommagés et transférés sur de nouveaux supports afin d’assurer leur conservation à long terme. Ce site, écrit l’historien de l’art Luca Ciancabilla, représente “une page d’une importance considérable dans l’histoire de la restauration et de la conservation de l’ancien patrimoine pictural italien”, puisqu’il s’agit “[d’]un véritable laboratoire expérimental pour la pratique de la restauration et de la conservation du patrimoine pictural italien”.un véritable laboratoire expérimental pour la pratique de l’extraction, qui s’intéressait pour la première fois non seulement au détachement des fresques (qui étaient placées sur du safer eternit au lieu de la toile désormais obsolète), mais aussi à celui des sinopites sous-jacentes, qui faisaient également l’objet de la même attention en matière de conservation et de connaissance, et qui, une fois les travaux terminés, étaient muséographiques et donc liées à l’exposition". Il s’agit d’une nouveauté absolue: “jamais, au cours des trois siècles qui ont marqué l’évolution technique et historique de la pratique de l’extraction, on n’avait cherché à mettre également en évidence le dessin sous-jacent à la peinture murale”. À Pise, le bombardement n’avait pas seulement provoqué un désastre auquel il avait été remédié par le détachement généralisé des peintures concernées, mais il avait également favorisé la découverte et le transport consécutif des sinopites, faisant de ces témoignages particuliers de l’art antique l’objet d’études artistiques nouvelles et inédites dans d’autres réalités italiennes également", puisque la sinopia était en mesure de montrer la procédure suivie par les auteurs des fresques. L’expérience pisane est donc inédite et pionnière : “ce site, poursuit Ciancabilla, marquera à jamais les décennies suivantes, en ouvrant de manière claire et décisive la campagne d’enlèvement de fresques et de sinopites la plus importante et la plus généralisée que notre pays ait connue dans son histoire récente ; une phase qui a représenté le point culminant de la confiance dans cette technique de conservation particulière”.

Afin de valoriser les sinopites, il a été décidé de les exposer dans un musée spécialement créé à cet effet. Le lieu choisi fut le Spedale della Misericordia, également connu sous le nom de Spedale Nuovo, un ancien hôpital conçu au XIIIe siècle par l’architecteGiovanni di Simone (à qui l’on doit également les travaux du premier chantier du Camposanto), qui a également construit, entre 1257 et 1286, l’église et la salle Pellegrinaio degli Infermi, qui servait à assister non seulement les malades et les pauvres, mais aussi les pèlerins de passage à Pise qui se trouvaient dans le besoin. Dans les années 1970, le bâtiment n’était plus utilisé comme hôpital et a fait l’objet d’une intervention pour en faire le nouveau siège du musée. L’édifice a été restauré entre 1975 et 1979 sur un projet des architectes Gaetano Nencini et Giovanna Piancastelli, après quoi le Museo delle Sinopie di Pisa a été inauguré en 1979, devenant ainsi une étape incontournable pour les amateurs d’art et d’histoire qui visitent la ville. Le musée propose un parcours d’exposition, renforcé par le réaménagement de 2005 et le nouvel éclairage conçu par la société Targetti, qui permet d’admirer de près les sinopies du cimetière monumental, offrant ainsi un aperçu unique et sans équivalent des processus créatifs des artistes du Moyen Âge et de la Renaissance. Les sinopites exposées dans le musée sont accompagnées de panneaux d’information expliquant le contexte historique et artistique de chaque œuvre, afin que les visiteurs puissent mieux comprendre le rôle des sinopites dans la création des fresques et apprécier l’habileté des artistes qui les ont exécutées. Cette technique offrait aux artistes une certaine flexibilité, leur permettant d’apporter des modifications en cours de réalisation. De plus, les sinopites révèlent les modifications et les corrections apportées par les artistes, ce qui fournit des informations précieuses sur leur méthodologie et leurs intentions créatives.

Comme nous l’avons dit, toutes les sinopies de Pise proviennent du Camposanto Monumentale: construit au XIIIe siècle, le Camposanto est connu pour ses fresques qui ornaient les murs intérieurs de l’édifice. Ces fresques représentent un chef-d’œuvre de l’art médiéval et de la Renaissance, avec des scènes à caractère religieux. Parmi les fresques, on trouve celles de Buffalmacco, Benozzo Gozzoli, Andrea Bonaiuti, Spinello Aretino, Taddeo Gaddi, Antonio Veneziano et Piero di Puccio : la découverte des sinopites de ces artistes a permis d’admirer leurs compétences en matière de dessin et de composition, révélant de manière plus prononcée les différences entre les divers peintres, car l’exécution des fresques a inévitablement conduit à une plus grande uniformité stylistique, tandis que les sinopites permettent de mieux apprécier les personnalités individuelles. Par exemple, les sinopites de Benozzo Gozzoli, l’un des derniers artistes à avoir travaillé à la décoration du Cimetière, montrent parfois une grande précision dans le rendu des figures et des paysages, mais ses dessins étaient souvent incomplets, car il lui suffisait de finaliser quelques figures isolées au-dessus d’une perspective pour se rendre compte de l’aspect de l’œuvre achevée. D’autres, en revanche, comme Buffalmacco et Francesco Traini, préféraient avoir une image plus complète, même dans l’économie de signes qui caractérise généralement les sinopites (il ne manquait cependant pas d’éléments dessinés avec des hachures complexes et une étude minutieuse des effets de clair-obscur, comme on peut le voir dans les sinopites de la Thébaïde de Buffalmacco).

Les sinopites de Pise ont laissé un héritage durable dans le domaine de l’histoire de l’art et de la restauration. Elles ont stimulé la recherche et l’innovation dans le domaine des techniques de conservation, contribuant à développer des méthodes plus efficaces pour préserver les œuvres d’art anciennes. Ils ont inspiré une plus grande attention aux dessins et esquisses préparatoires des artistes, reconnaissant leur valeur en tant qu’œuvres d’art à part entière, offrant souvent plus d’indications que les œuvres finies. Cela a conduit à une réévaluation du rôle du dessin dans la pratique artistique et à une appréciation plus répandue et plus constante des processus créatifs qui conduisent à la réalisation d’œuvres d’art. C’est pourquoi les sinopites de Pise représentent un chapitre fascinant, bien qu’encore peu connu, de l’histoire de l’art italien. Leur découverte et leur conservation ont permis de dévoiler les secrets du processus créatif des artistes du Moyen Âge et de la Renaissance. Le Museo delle Sinopie, avec sa collection unique, continue de préserver et d’exposer ces œuvres extraordinaires, qui constituent non seulement un précieux trésor artistique, mais aussi un important témoignage culturel.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.