Livide et immobile, la mer du Nord s’étend comme une étendue de plomb fondu, enveloppée d’une brume grise qui s’évanouit dans l’infini. Les vagues sont plates, sans vigueur, presque suspendues dans un crépuscule éternel, reflétant un ciel chargé de mélancolie. Ce paysage, empreint d’une désolation silencieuse, a été un laboratoire d’étude et de découverte pour l’artiste James Ensor, qui a souvent peint des tempêtes brutales et des lumières dramatiques, si proches des dernières œuvres de William Turner et de la musique contrapuntique de Richard Wagner. Dans une lettre au poète Pol de Mont, il écrit : “Vous me demandez, monsieur, si j’ai une dévotion particulière pour tel ou tel maître. J’ai d’abord beaucoup aimé Rembrandt, mais mes sympathies sont allées, bien plus tard, à Goya et à Turner. J’étais fasciné de trouver deux maîtres qui aimaient la lumière et la violence”.

À l’âge de seize ans, en 1876, il peint une toute petite huile sur carton intitulée Badkoets op het strand (“Charrette sur la plage”). La composition, simple et linéaire, présente une petite cabine blanche sur quatre roues reflétant la lumière mélancolique de l’Europe du Nord, avec le paysage marin d’Ostende en arrière-plan. Nous ne savons pas si cette voiture était habitée ou abandonnée, mais nous pouvons constater qu’il ne s’agit pas d’une froide imitation de la réalité, mais plutôt d’un paysage intérieur qui capture une essentialité quotidienne, dans lequel les délicats coups de pinceau sont mêlés à une tension psychologique, filtrée par la personnalité de l’artiste.

Quelques années plus tard, Ensor fit un rêve dans lequel il se retrouvait dans cette cabane au bord de la mer : sa peau légèrement abrasée par le soleil, les poils de son corps couverts de sel et son cœur léger. La petite cabane était entièrement recouverte de nacre et, chaque nuit, il s’endormait à côté d’une belle jeune fille. Mais ce n’était qu’une douce fantaisie. L’artiste belge n’a jamais pris de femme, et son seul enfant était cette lumière du Nord qui imprégnait chaque tableau avec insistance. Dans un discours prononcé en 1932, il déclarait : “Je n’ai pas d’enfant, mais la lumière est ma fille, lumière unique et indivisible, pain de lumière pour l’artiste, miette de lumière pour l’artiste, lumière reine des sens, lumière, éclaire-nous ! Donne-nous la vie, montre-nous de nouveaux chemins qui mènent à la joie et au bonheur”.

C’est la lueur qui, soudainement et sans fioritures, prend possession de ses œuvres, y rebondit, y trouve confortablement sa place et transforme chaque lieu, le chargeant d’émotion et de nostalgie. Ensor a laissé d’innombrables articles, lettres et pamphlets sur le sujet, dans lesquels il poursuit toujours les mêmes mots clés qui reviennent de manière obsessionnelle : “lumière”, “liberté” et “vision”. Cette dernière ne doit pas être lue de manière ésotérique, mais plutôt avec un œil curieux, comme une lentille à travers laquelle regarder et imaginer le monde, et ainsi : “La première vision, la vulgaire, est la ligne simple et sèche, sans recherche de couleur. Le second moment est celui où l’œil plus exercé distingue les valeurs de tons et leur délicatesse”, précise-t-il dans ses Réflexions sur l’art de 1882, publiées dans Le Plume en 1889. “Le dernier est celui où l’artiste voit les subtilités et les jeux multiples de la lumière, de ses plans et de la gravitation.”

Ensor vivait à quelques centaines de mètres de la plage et, peut-être pour cette raison ou à cause de ses promenades constantes le long de la côte, il avait un amour profond et viscéral pour sa mer. En suivant les pas de l’existence immobile de l’artiste, il faut oublier tout ce à quoi nous sommes habitués en Italie : c’est un pélage de vagues céruléennes qui caressent la très longue côte, un lieu plat et livide qui suscite un sentiment de monotonie et d’égarement, évoquant ce concept kantien du sublime qui se manifeste précisément dans l’immense étendue par rapport au sujet humain. Mais les dunes imposantes, avec l’essor du tourisme balnéaire, sont bientôt supprimées pour laisser place à des piliers plats, des passerelles en bois et d’interminables étendues de cabanes. L’artiste protesta farouchement, demandant encore et encore la courtoisie de ne pas défigurer sa mer bien-aimée mais, comme on peut le constater aujourd’hui en se promenant le long des 67 kilomètres du littoral belge, il ne fut jamais écouté. La confusion tant détestée imprègne ainsi l’œuvre à l’huile et aux crayons de couleur de 1890, Les bains d’Ostende, qui représente un nombre infini de cabines de bain et encore plus d’hommes, de femmes et d’enfants enfermés à jamais dans un moment fugace d’oisiveté et d’amusement. Le spécialiste de la littérature André De Ridder a écrit qu’Ensor avait réuni “des centaines de ces envahisseurs, insultant la mer, avec leurs défauts et leurs grotesques, dans une danse folle dans l’eau”. Il a produit une comédie de l’absurde dans laquelle hommes, femmes et enfants sont mis en scène dans des poses grotesques et équivoques qui semblent évoquer les Jeux d’enfants ou les Proverbes de Pieter Bruegel l’Ancien. En grimpant sur les cabines, trois hommes armés de jumelles observent les belles femmes au bord de la mer, tandis que parmi les bâtiments blancs se trouvent de discrètes références au nombre 69 : l’un d’eux porte en effet le numéro 68 et deux autres cabines de bain ont pour numéro un 6 et un 9. Comme on pouvait s’y attendre, le dessin a fait sensation à l’époque et a été retiré lors d’une exposition à La Libre Esthétique à Bruxelles. Lors d’une visite de l’exposition, en présence des artistes, le roi Léopold II s’approcha d’Ensor et, selon ses propres dires, fut intrigué et, après avoir observé attentivement l’œuvre, demanda au dessinateur Octave Maus de l’exposer en bonne place au sein de l’exposition. L’afflux continu de touristes ne fait qu’accentuer le mécontentement de l’artiste solitaire, enclin à la critique sociale, qui déteste le chaos et la vulgarité apportés par les vacanciers.

L’Ostende d’aujourd’hui doit sa vocation touristique à la culture des bains de mer comme procédé curatif, introduite par les Anglais il y a près de deux siècles. Dans un premier temps, le développement du tourisme a été progressif, favorisé par la création de nouvelles lignes de chemin de fer et de tramway, mais très vite, les Ostendais ont saisi l’opportunité de profiter de ce flux croissant de visiteurs. La ville est ainsi passée d’un modeste port de mer à une importante station balnéaire et même la famille de James Ensor, qui tenait une curieuse boutique de souvenirs, a commencé à louer des chambres pendant les mois d’été pour accueillir les touristes. Le père de l’artiste, James Frederic, était un Anglais distingué, cultivé, passionné d’art et de musique, mais désespérément alcoolique, tandis que sa mère, Marie Catherine Haegheman, était une petite bourgeoise flamande hostile à l’activité créatrice de son fils. Sa famille tient, grâce notamment à l’aide de l’infatigable grand-mère à laquelle Ensor est très attaché, une boutique de curiosités, coquillages, masques, bibelots et objets importés d’Orient.

À quelques pas du front de mer, en descendant la grise Vlaanderenstraat sur une centaine de mètres et en tournant vers la van Iseghemlaan, on tombe sur l’immeuble, aujourd’hui entièrement reconstruit, où le peintre a installé son premier atelier. Au rez-de-chaussée se trouvait le magasin de souvenirs tenu par sa mère et sa grand-mère, mais la mort était une amie proche de l’artiste. En pleine Première Guerre mondiale, elle emporte sa mère, à peine un an plus tard, en 1916, elle prend le cœur de sa sœur, tandis qu’en 1917, l’âme curieuse de son oncle, qui vivait en face de la maison et de l’atelier d’enfance de l’artiste et qui tenait également un magasin de souvenirs, lui glisse dans les bras.

Ensor reste désespérément seul, mais il hérite de tout et s’installe au 27 Vlaanderenstraat, la grande demeure de son oncle, abandonnant à la fois la maison de sa mère et le lieu où il crée ses œuvres. L’immeuble se distingue par les grandes fenêtres qui voilent l’étrange boutique de souvenirs où l’on trouve des poissons-globes ventrus suspendus comme des lustres, des bibelots et des coquillages de toutes sortes, des assiettes, des photos de l’artiste, d’obscurs masques de carnaval et d’inquiétants dioramas. En déambulant dans la pénombre de la boutique, vous tomberez nez à nez avec d’obscures sirènes au corps de poisson et des visages monstrueux aux dents acérées, créés par l’assemblage de différentes parties d’animaux.

Il ne sera certainement pas impossible de se mettre dans la peau de l’artiste en grimpant à l’intérieur du bâtiment et en découvrant le mobilier reconstitué après une restauration, un réaménagement et un agrandissement minutieux des différents espaces. Névrosé, menteur, esclave de ses propres cauchemars et souffrant, semble-t-il, d’une misanthropie pathologique : tel était Ensor, et sa maison semble refléter sa dureté repoussante et son attitude très critique à l’égard de l’art “bourgeois” de l’époque. Les espaces qu’il a habités sont ainsi : fous, obsessionnels, grossiers, excentriques, mais en même temps cultivés et extrêmement élégants. En continuant à déambuler dans les salles de l’esprit du peintre, on se retrouve devant la reproduction de 1888 deL’entrée du Christ à Bruxelles en 1889 (l’original se trouve au J. Paul Getty Museum de Los Angeles). Le tableau a été accroché par James Ensor dans ce salon bleu aux murs apparemment étroits pour l’accueillir dignement. Mais il y a été accroché très tard. Avant son exposition au Palais des Beaux-Arts, il est d’abord resté enfermé et enroulé dans l’atelier de l’artiste, sans autre regard pour le profaner que celui d’une poignée d’amis, et ce n’est que lorsqu’il a hérité de la maison de son oncle, en 1917, qu’il l’a exposé dans le salon.

James Ensor n’est pas resté enfermé toute sa vie dans la petite Ostende, il a voyagé sans jamais s’éloigner et a vécu un temps à Bruxelles pour suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts, ce qui, malheureusement, s’est avéré immédiatement une grande déception. Bien qu’il ait choisi comme sujet l’entrée du Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux et qu’il l’ait placée dans le cadre familier de Bruxelles, il ne s’intéressait pas tant à la foi religieuse ou à des questions existentielles particulières qu’à des problèmes sociaux et humains. Le Christ fait sa grande entrée dans l’indifférence de la foule et n’est qu’un personnage parmi d’autres, confus et sans visage. Il monte sur le dos de son âne tandis qu’autour de lui des soldats, des ecclésiastiques et des gens masqués se livrent à des pratiques obscènes. Le Christ, c’est Ensor, ou plutôt son autoportrait, qui passe sans faire trop de bruit, trop de regards, incalculable, incompris, invisible : un Lilliputien qui se fond dans une infinité de visages insultants et banals.

Même les intérieurs, dans son art, sont des reflets de l’âme, entre ombre et lumière, perpétuellement en équilibre entre refuge et scène. Sa maison est une muse silencieuse, au sein de laquelle le Belge a orchestré une symphonie chromatique intense, qui a façonné son style. Les intérieurs ne sont pas seulement le reflet de l’impressionnisme, ils le défient et visent à le dépasser. Ils sont une arène dans laquelle l’artiste explore la psyché humaine, sondant les profondeurs de l’âme par des coups de pinceau de lumière et de couleur, et les quatre murs deviennent un cosmos où la réalité se mêle à l’imaginaire et le quotidien au transcendantal. Ensor nous invite à franchir le seuil, à nous perdre dans les plis d’ombre et de lumière et à poursuivre notre voyage à travers les salles. Les quantités de photographies, de lettres et de reproductions sont presque dérangeantes et l’œil, épuisé, ne peut retenir aucun détail car il est immédiatement captivé par un autre tableau, une autre marionnette, un autre lustre étrange ou une autre poupée inquiétante. On se retrouve ainsi brutalement happé par ce qu’il y a de plus précieux au monde : l’esprit d’un artiste qui a voyagé partout, entre les intérieurs bourgeois et les toiles denses et intimes de l’esprit, sans jamais trop s’éloigner de son Ostende.

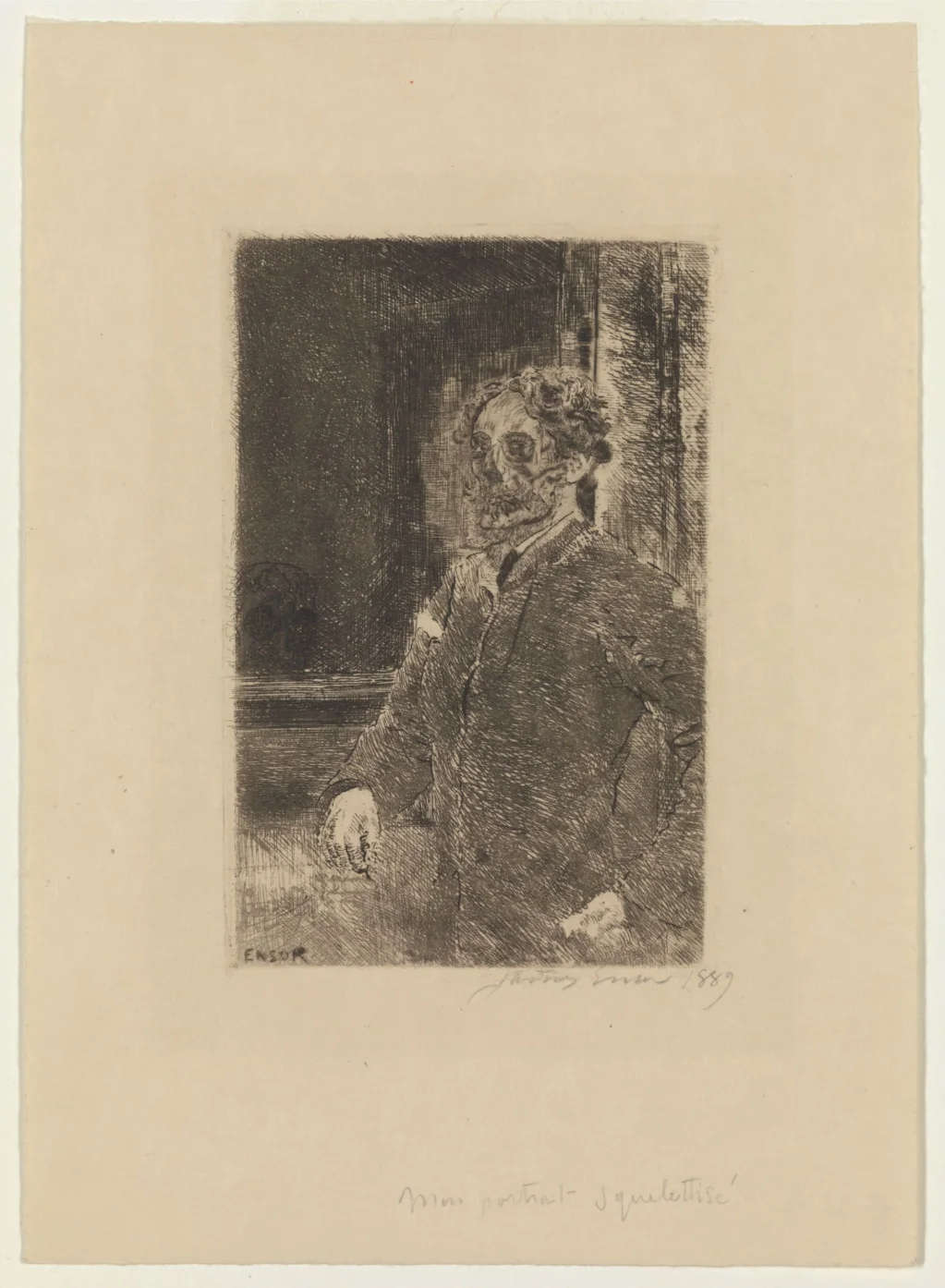

En changeant d’étage, on pénètre dans quelques salles aseptisées, très différentes du reste de la structure, où les photographies de l’artiste ont été conservées, où l’œil retrouve momentanément un ordre artificiel. Contrairement à son ennemi Fernand Khnopff, Ensor n’a jamais réalisé de photographies pouvant servir de documents dans les années à venir, mais celles dont il s’est inspiré ont été prises par d’autres. L’une de ses premières œuvres basées sur une photographie (prise par le photographe ostendais Louis Ferdinand Le Bon) est le dessin Mon père mort de 1887, aujourd’hui conservé au KMSKA d’Anvers, dont il réalise une version à la pointe sèche l’année suivante. La gravure de 1889, Mon portrait en squelette, est également basée sur une photographie (cette fois-ci prise par Ernest Rousseau Jr.) dans laquelle l’artiste se tient à l’arrière de la maison des Rousseau à Bruxelles lors d’une de ses nombreuses visites.

Poursuivant l’exploration, on trouve ici et là de grandes maisons de poupées dans lesquelles on peut timidement jeter un coup d’œil et découvrir, par exemple, l’atelier et la maison d’enfance de l’artiste, dont on peut aujourd’hui apercevoir les murs en regardant vers l’une des fenêtres orientées au nord de la van Iseghemlaan. C’est dans ce bâtiment, aujourd’hui démoli pour faire place à un immeuble plus haut et en miroir, qu’Ensor a peint ses œuvres les plus célèbres, comme Skeleton Painter dans son atelier.

Dans l’écueil urbain où il est né, il se représente en squelette pensif dans un grenier, dans ce qui fut son nid d’artiste. Cette toile est également une copie fidèle d’un cliché paru à la page 38 de La Plume, mais il change la pose : il se représente droit devant le chevalet, les jambes raccourcies et dans un schéma assez classique. Mais le décor est déformé : il devient os et poussière dans un lieu qui fait penser à une boutique de souvenirs. Le grenier est rempli de masques, de crânes et d’objets insolites. Toutes les œuvres de la photographie sont représentées, méticuleusement, une à une sur la toile, dans une sorte d’autocélébration de son art, où il a ajouté une seule peinture qui ne figure pas sur la photo : Dangerous Cooks (Cuisiniers dangereux).

Il aimait son vieil atelier au-dessus de la maison familiale, il aimait son calme raréfié, son chaos composé et ses excentricités, mais surtout de là il pouvait peindre sereinement les toits d’Ostende et l’œil pouvait se perdre dans la ville transformée à une vitesse insoutenable par le tourisme. Ensor, pour protéger le paysage et les monuments, publie d’innombrables écrits et qualifie les dégâts causés, d’abord par la bourgeoisie puis par le tourisme de masse, de blasphèmes et de “crimes contre la beauté”. Bien que misogyne, irrévérencieux et névrosé, il manifestait une passion et une admiration ferventes pour la nature, au point d’œuvrer de son vivant pour la défense des animaux et contre la vivisection. C’est l’homme qui est corrompu par le vice et la déviance et c’est aussi pour cette raison que l’artiste le masque.

Ce qu’il fallait recréer, ce sont les perceptions, les expériences ou les données sensorielles qui n’existent que dans la cavité obscure du crâne de chacun. Comme le disait le philosophe Hippolyte Adolphe Taine, “la perception extérieure est un rêve intérieur qui s’avère en harmonie avec les choses extérieures : et au lieu d’appeler hallucination une fausse perception extérieure, il faut les considérer ensemble”. Et ce qui me frappe le plus, peut-être, chez Ensor, c’est précisément la rapidité avec laquelle il a mis cette idée en crise, en notant, avec une précision chirurgicale, que l’intimité de la perception implique l’intelligibilité narrative de la peinture.

L’une de ses œuvres les plus intéressantes, Les Masques scandalisés de 1883, transforme une anecdote familière (le problème d’alcool du père d’Ensor et ses effets sur sa mère) en une farce masquée en mettant en scène le conflit, en se concentrant sur les lunettes noires du masque féminin et la surprise vide du masque masculin. Les faux visages s’approprient le drame intérieur, ils en sont les protagonistes troublants, apparaissant exagérés mais froidement impassibles. L’utilisation du crâne par Ensor est similaire : il s’agit presque toujours d’un masque posé sur un corps costumé, dépourvu de références morales, ce qui contraste fortement avec des collègues tels qu’Arnold Böcklin ou Max Klinger.

En septembre 1890, le dramaturge et poète symboliste belge Maurice Maeterlinck publia dans La Jeune Belgique un intéressant article de théorie littéraire intitulé Menus propos sur le théâtre, dans lequel il affirmait que le théâtre lui-même était un scénario misérable et qu’“il est le masque provisoire sous lequel l’inconnu sans visage nous fascine”. L’acteur, selon Maeterlinck, communique l’œuvre à travers sa subjectivité contingente et aléatoire, créant une contradiction dans la représentation et transformant la scène en un lieu de désintégration du drame. “La poésie veut nous libérer de la domination de nos sens et faire prévaloir le passé et l’avenir, tandis que l’homme agit exclusivement sur nos sens et tente d’éliminer l’invasion”. C’est pourquoi les masques sont utilisés depuis le théâtre grec : pour remédier à un problème qu’Ensor démolit. Ses masques sont intimes, personnels, mais en même temps inaccessibles et moqueurs pour un public qui s’est moqué de lui. Leur genèse est pourtant très précise et remonte à l’année terrible de 1887, date de la mort de sa grand-mère maternelle et peu après, dans des circonstances mystérieuses, de son père.

Ses masques s’inspirent fortement des artistes qu’il admire comme Bosch, Brueghel et Goya. Mais Bosch mettait l’humanité pécheresse sous le microscope, Brueghel sans filtre et Goya étudiait les ténèbres profondes de l’âme humaine. Chez Ensor, ce sont des visages ridicules et faux qu’il connaît depuis l’enfance. Grâce au commerce familial, il y avait d’innombrables personnes qui, surtout pendant le carnaval, faisaient la queue dans le magasin de souvenirs de sa mère pour acheter des déguisements et essayer de gagner le prix de la ville pour le plus beau masque. Bien que, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans ces pages, Ensor ait été une personnalité controversée et introvertie, il n’a jamais dédaigné de participer au concours de la ville, qu’il a remporté à deux reprises.

Nous pourrions maintenant imaginer l’artiste se promenant dans les rues d’Ostende et observant l’amusant carnaval, tandis que son cœur oscille entre le mépris et l’admiration. Il n’a jamais eu beaucoup d’amis, et les artistes qui frappaient à sa porte étaient souvent reçus de manière glaciale et méprisante, mais quelques-uns lui ont tenu compagnie au cours de son existence, comme la famille Rousseau et Emma Lambotte, qui écrivait très souvent au peintre. Dans une lettre, où il semble partager avec Ensor l’ennui véhiculé par des gens inintéressants, il décrit les invités d’un dîner chez lui comme “un groupe de vieillards gris et leurs femmes tout aussi grises”. Il ressemblait à l’Ostendais par son tempérament et ses idées, et tous deux parlaient toujours facilement, c’est pourquoi elle aurait aimé l’avoir à ses côtés lors de ces soirées fastidieuses. Mais au moins, avec elle à Anvers, en bonne place dans la salle à manger, se trouvait son autoportrait, qu’elle pouvait regarder pendant le dîner en imaginant leurs conversations.

Bien que les amis du peintre belge se comptent sur les doigts d’une main, il serait tout à fait erroné de l’imaginer constamment seul et enfermé dans la pénombre de son atelier, en train de tenir des conversations absurdes avec ses poupées et ses masques. On ne saurait être plus éloigné : Ensor aimait se promener dans les rues de sa ville et, toujours à deux pas de chez lui, il cofonda en 1928 un ciné-club (aujourd’hui démantelé) où l’on projetait des films d’avant-garde et où il pouvait se mêler aux gens, épier les jeunes et pénétrer dans leurs pensées. Aimé et détesté, misanthrope et doux, anguleux et au cœur d’huître, on parle beaucoup d’Ensor, mais on ne se souvient jamais assez qu’il était un homme fait de chair, d’os, de sang, de mensonges, de masques et de contradictions, comme toute personne au monde qui ne se dévoile jamais complètement, mais choisit toujours judicieusement le déguisement qu’elle veut porter. C’était un homme “comme une statue”, disait-on à l’époque, car sa démarche était ferme mais détendue et il portait toujours du noir, comme s’il voulait devenir une ombre ou un trou noir qui capture toute luminescence. Il s’asseyait presque tous les jours, avec quelques connaissances, au Café Falstaff, sur le côté nord de la Wapenplein (gravement endommagé pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et devenu une pokeria, dans le prolongement de cette constante poussée vers un tourisme convulsif), sirotait un scotch ou un porto, selon le jour, et se perdait dans l’admiration et le mépris des passants, tandis que la mer murmurait dans le lointain.

L'auteur de cet article: Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.