Le plaisir secret du regard : le voyeurisme, entre art et livres interdits

Le plaisir est un jeu d’ombres et de reflets qui s’est toujours glissé dans les tissus impalpables de l’art, enveloppant chaque œuvre d’un voile de mystère et de désir où le regard se faufile furtivement à travers un rideau soulevé avec une légèreté étudiée, à travers un petit judas ou derrière une haie. Le jeu du voyeurisme est un art subtil, un pouvoir qui se nourrit de secrets et de visions volées où la tension entre voir et être vu, entre cacher et révéler, donne une profondeur non seulement charnelle, mais délicieusement existentielle. C’est probablement cette paraphilie excitante qui a guidé Jean-Léon Gérôme en 1859 dans la réalisation de la toile Le roi Candaule, qui met en scène une histoire basée sur un épisode survenu au VIIIe siècle avant notre ère et relaté par Hérodote.

Le roi de Lydie, Candaule, est tellement séduit par la beauté de son épouse qu’il veut l’exhiber à son fidèle garde Gige, fils de Dascilo. “Gige, je crois que tu ne me crois pas quand je te parle de la beauté de ma femme : en effet, les oreilles sont des témoins moins fiables que les yeux. Eh bien, fais en sorte de la voir nue”, lui dit le souverain. Le garde refuse aussitôt, craignant un malheur, mais Candaule finit par le convaincre en lui disant que son épouse ne le découvrira jamais. Jean-Léon Gérôme a peint précisément ce moment d’une exquise sensualité où la belle femme s’applique à ôter ses robes, à les faire glisser délicatement et à les poser sur sa droite, tandis que le garde tente maladroitement de se dissimuler derrière la porte de la chambre nuptiale. Mais le jeu intense des regards échoue car l’artiste, comme l’exige l’histoire, a représenté la créature enchanteresse à la peau sidérale au moment même où elle tourne son regard vers l’homme caché dans l’ombre. Une représentation qui déplace l’attention de la simple vanité du roi, sévèrement critiquée par Hérodote, à la poursuite d’un plaisir qui s’insinue aux confins du désir, faisant du spectateur le véritable voyeur.

C’est précisément lorsque le regard se perd et se laisse capturer par les textures d’une toile, ou lorsque le bout des doigts glisse sur les géographies d’un livre, créant un dialogue silencieux entre la peau et le papier, entre l’œil et la couleur, que se produit le véritable acte d’abandon: un dédoublement du désir, une spirale dans laquelle l’art et la littérature s’offrent comme des miroirs doubles, des lieux où le regard se plonge dans une contemplation secrète et se reflète dans un acte de perversion profonde et silencieuse.

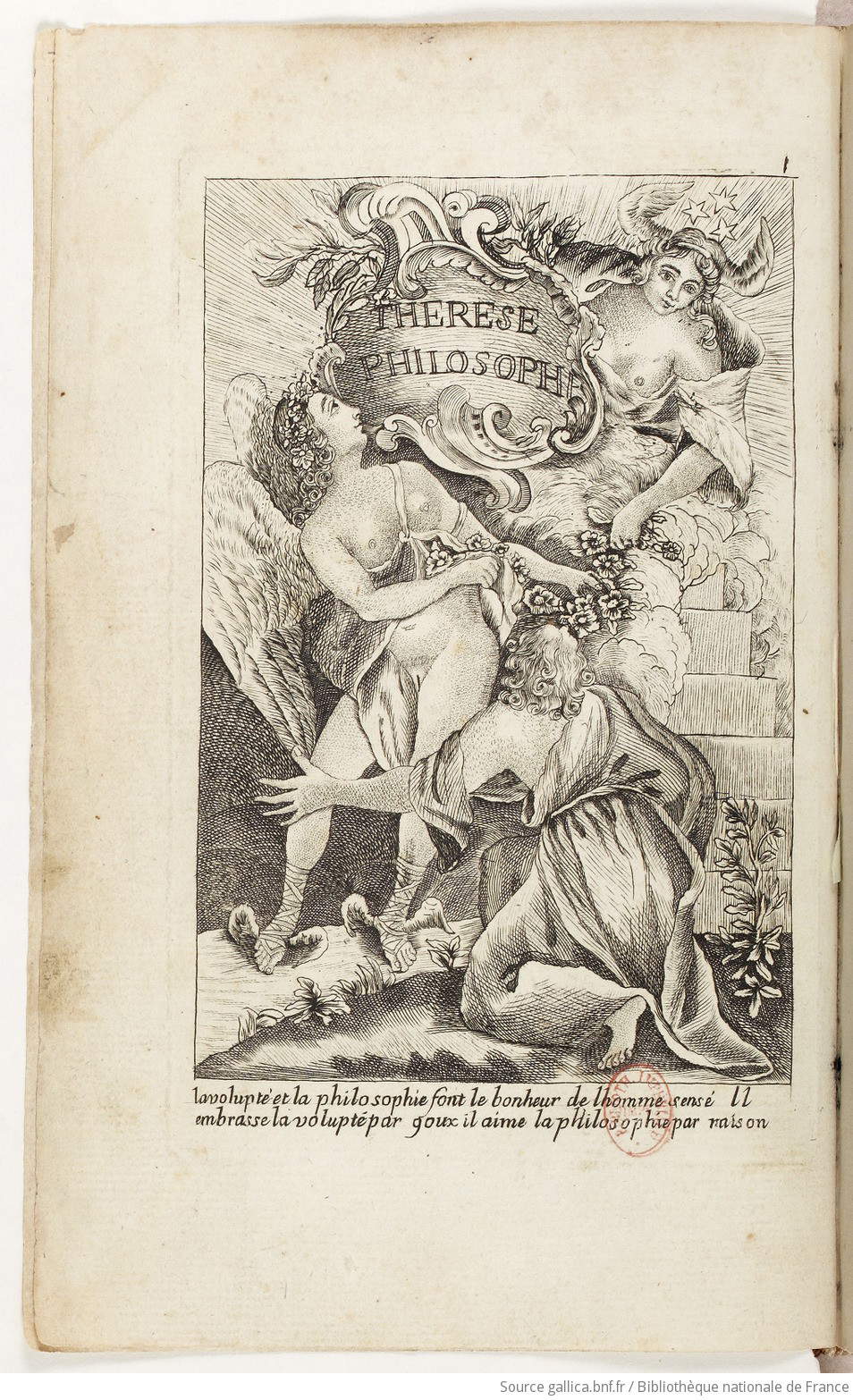

L’art figuratif, au cours de l’histoire, a souvent mis en lumière les dynamiques visuelles de la séduction et des regards cachés ; il suffit de penser, par exemple, à l’histoire d’Artémis racontée par Callimaque, Ovide et Pausanias et représentée avec une grande vivacité picturale par de nombreux artistes, y compris les plus anciens. Francesco Mazzola, dit Parmigianino, qui dans sa fresque du rez-de-chaussée de la Rocca dei Sanvitale à Fontanellato a montré le moment où la vierge séductrice découvre le chasseur qui l’espionnait. Mais c’est la littérature, notamment sous l’Ancien Régime en France, qui a repoussé les limites de l’acceptable moral, comme en témoigne le livre Thérèse philosophe. Publié pour la première fois probablement vers 1748, ce texte clandestin est devenu l’un des plus populaires en France, se classant au 15e rang des “best sellers” interdits compilés par la STN, la Société Typographique de Neuchâtel, qui était l’un des plus importants réseaux d’édition clandestine de l’Europe du 18e siècle. Cependant, le succès de la STN ne tient pas seulement à son contenu scandaleux, mais aussi à une stratégie d’édition innovante: elle imprime et distribue à la demande, en s’adaptant aux besoins du marché et en entretenant un réseau de courriers et d’intermédiaires pour éviter les saisies. En outre, l’imprimerie conservait des archives détaillées de la correspondance avec ses clients, qui constituent aujourd’hui une source historique précieuse pour comprendre le marché clandestin du livre au XVIIIe siècle.

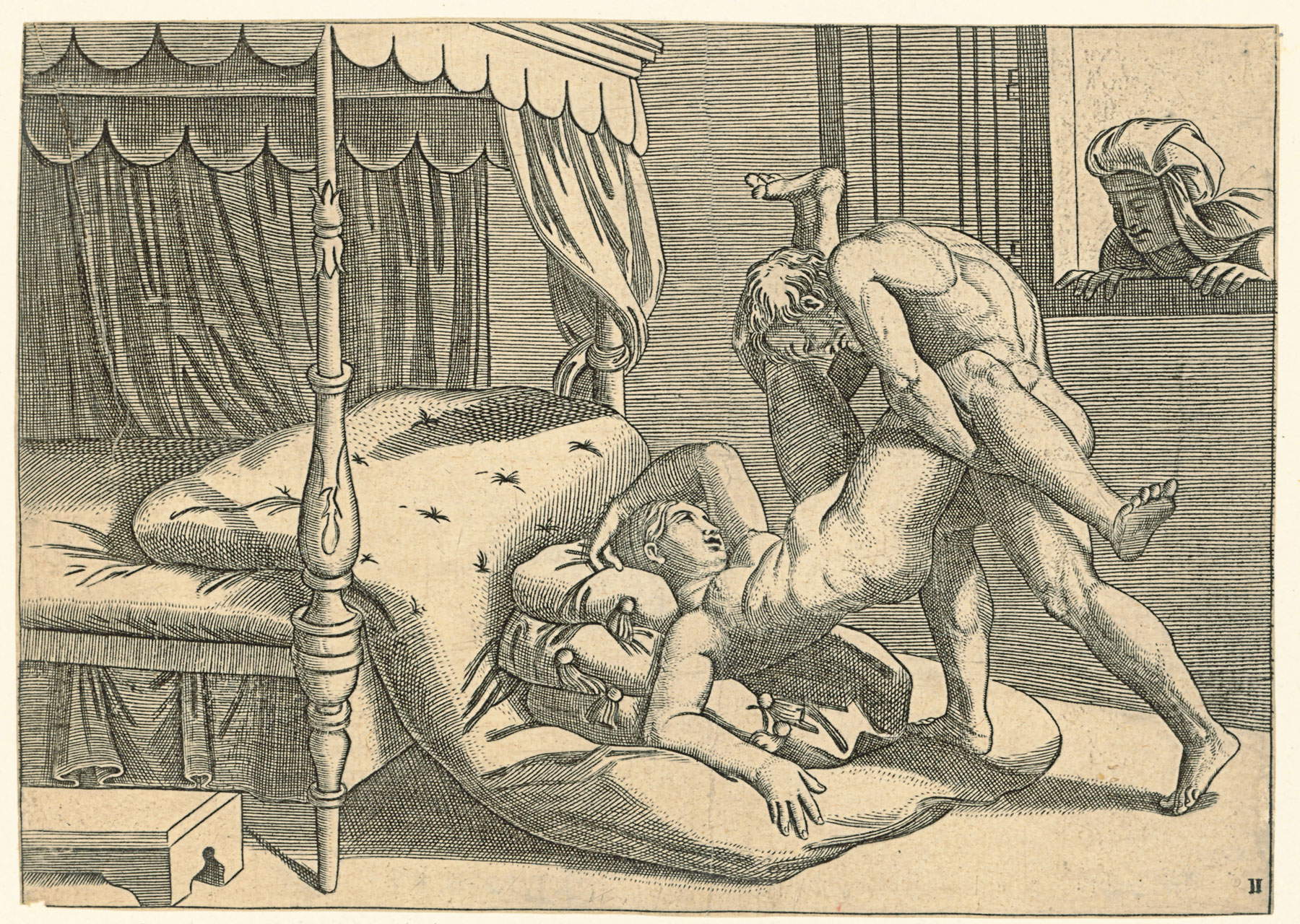

Il serait cependant tout à fait erroné d’imaginer la censure des livres et des pamphlets par le biais de brûlages spectaculaires, qui ne faisaient que fasciner le public et accroître l’attrait des lectures les plus licencieuses. Au lieu de détruire physiquement les volumes interdits, les autorités préféraient les saisir et poursuivre ceux qui en faisaient le commerce ou en favorisaient la circulation. Ce sont ces derniers, plus que les auteurs eux-mêmes, qui ont subi les conséquences les plus graves des tentatives de répression de la circulation d’idées jugées dangereuses, alors que les œuvres érotiques existaient depuis des siècles. Il suffit de rappeler comment Ovide a célébré les gloires de l’amour charnel et comment, au XVIe siècle, le poète Pietro Aretino a inauguré de nouveaux paradigmes en introduisant l’usage de la turpiloquie, la description des seize positions et l’utilisation du narrateur féminin dans ses Sonnets lascifs et ses Ragionamenti.

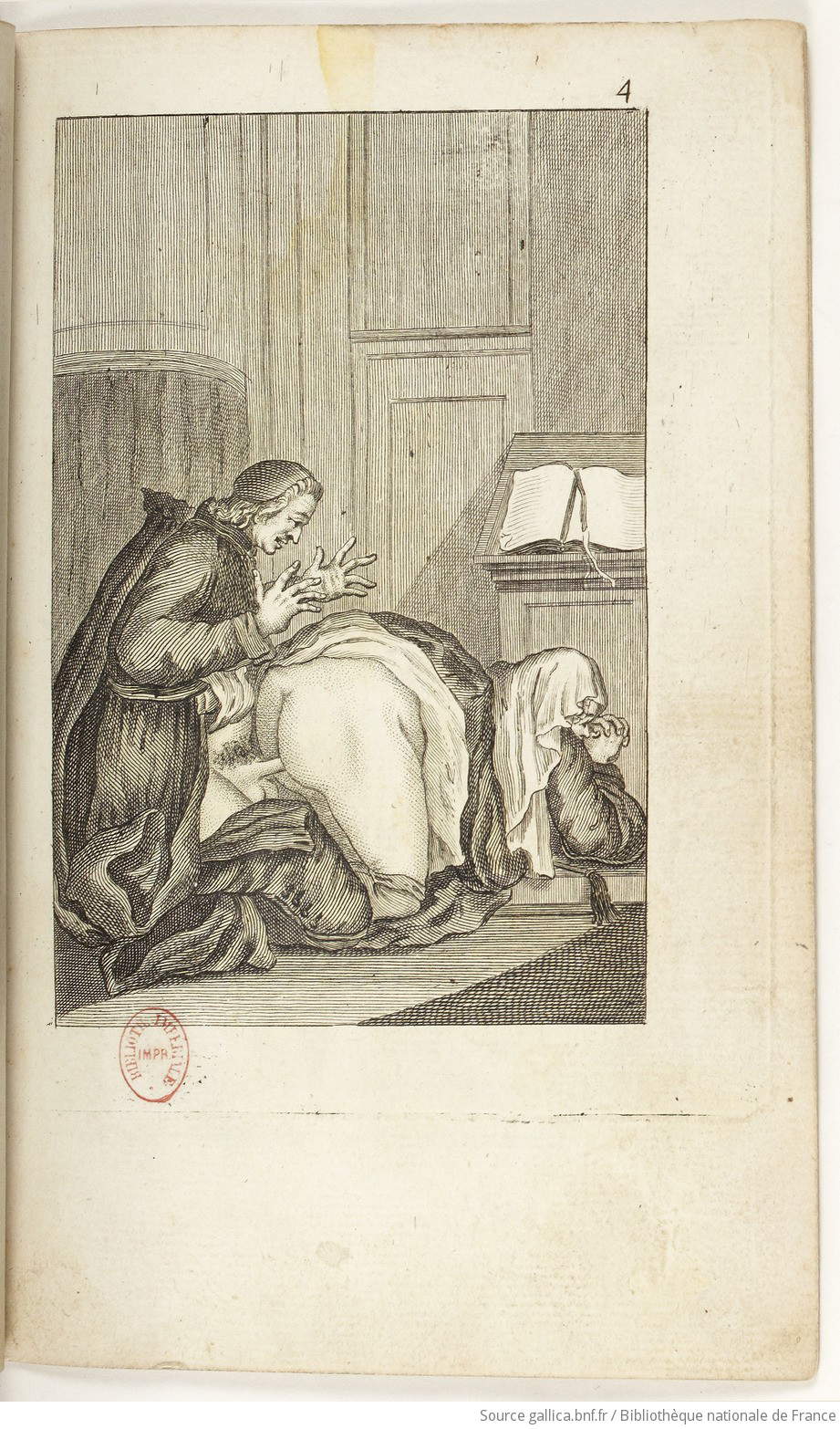

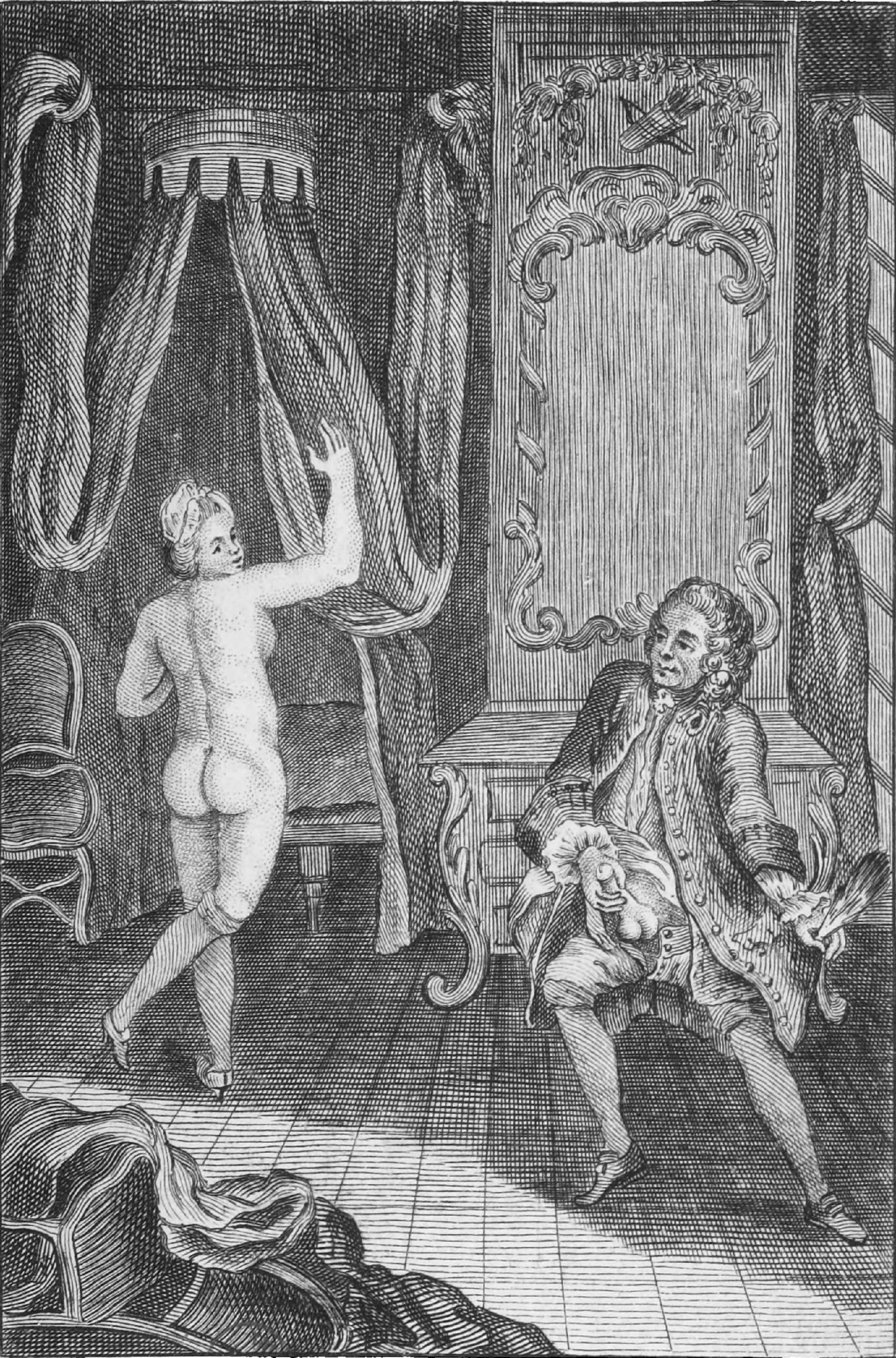

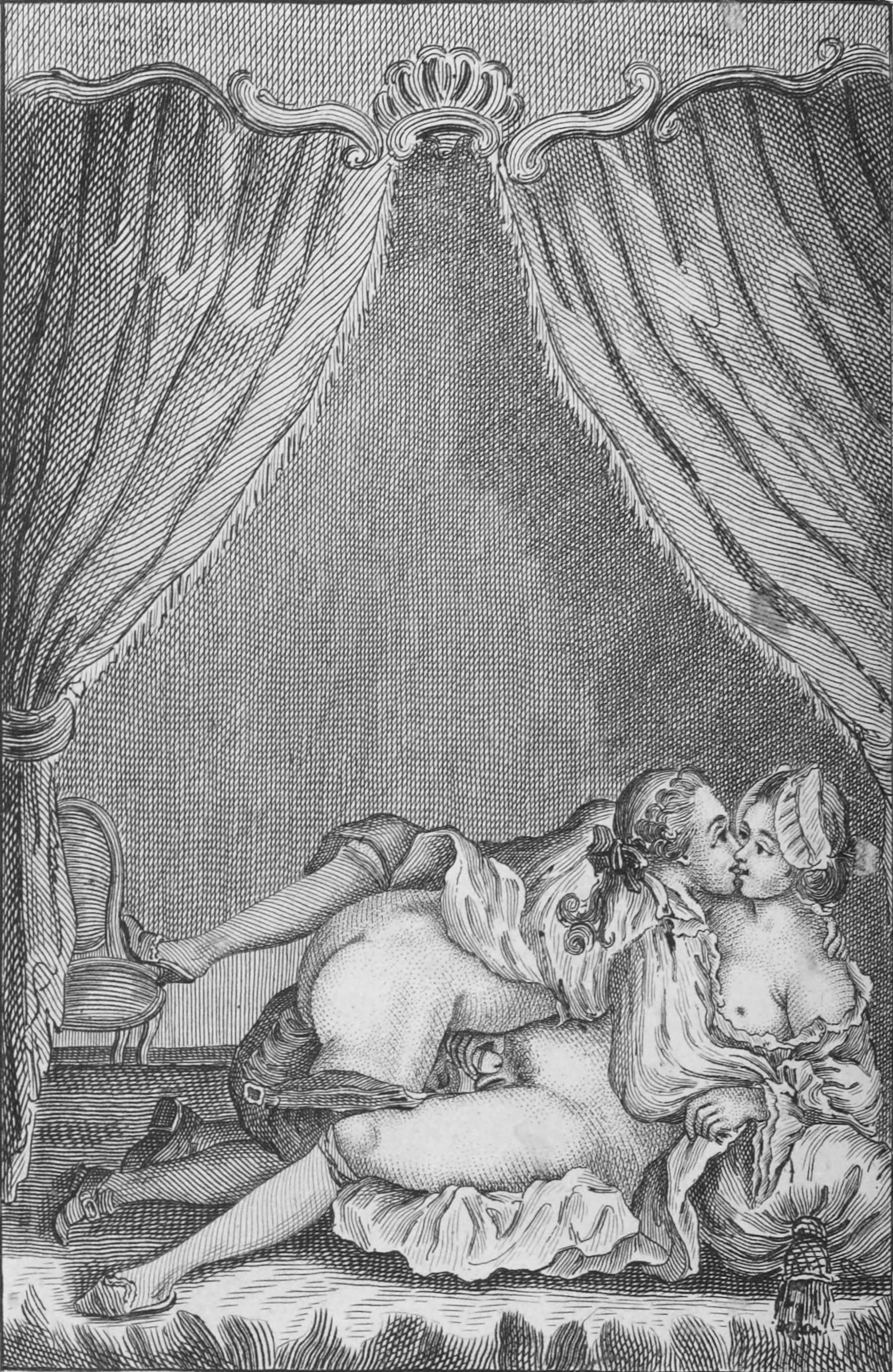

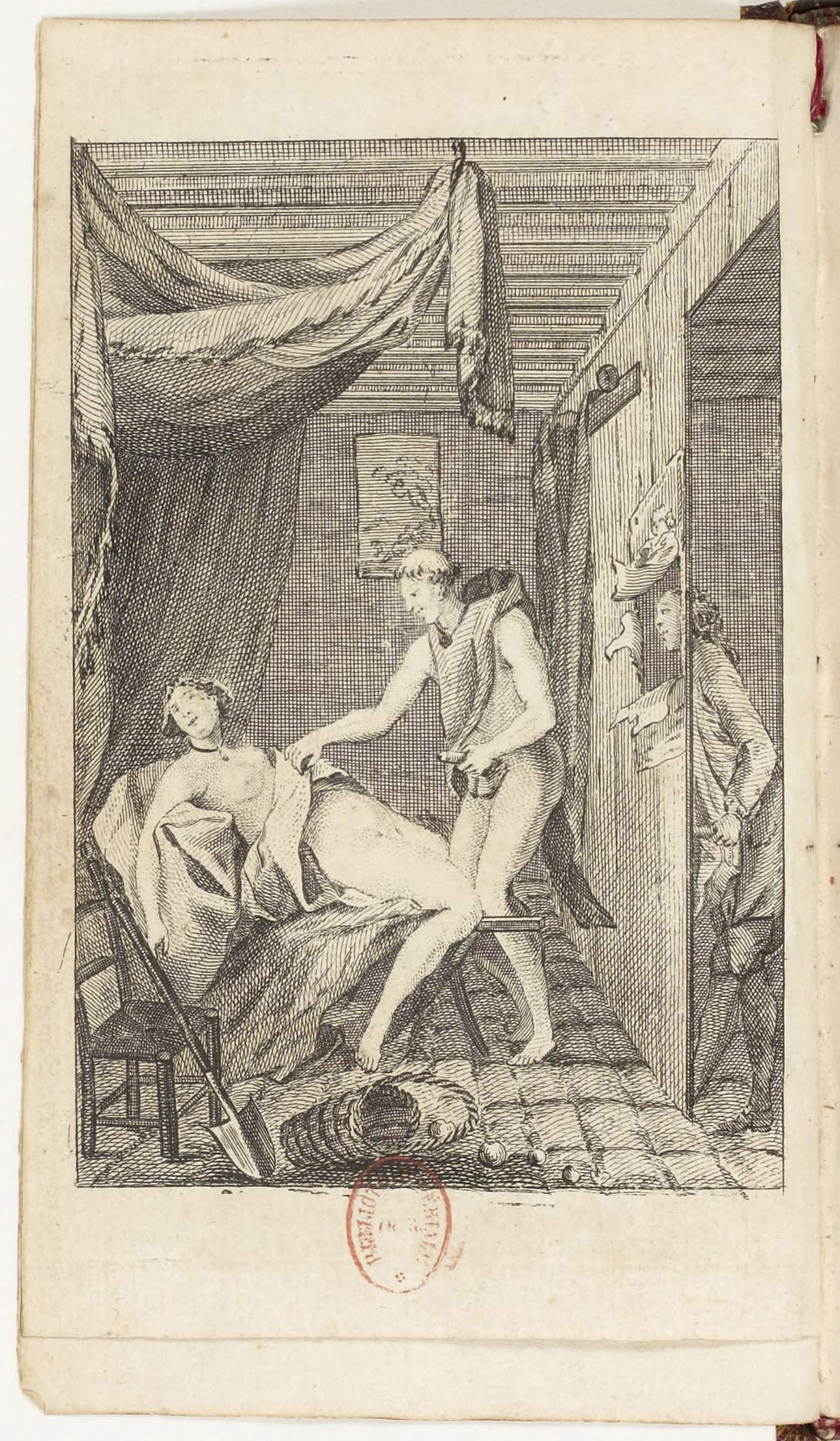

C’est dans cet humus culturel que se sont développés les contes libertins français, peuplés de personnages s’épiant à travers fentes et rideaux, tandis que le lecteur devenait partie prenante de ce jeu voyeuriste, invité à observer de manière discrète mais participative. Les illustrations soulignent cette dimension, représentant souvent des couples dans des actes sexuels ou auto-érotiques, dans un dialogue implicite entre le texte et les images. Même Rousseau, auteur d’ouvrages tels que les Œuvres, disait en plaisantant que ces livres devaient être lus “d’une seule main”. Au XVIIIe siècle, en effet, on pensait que la masturbation provoquait de nombreuses maladies, de l’amaigrissement à la cécité, mais des histoires comme La Putain errante ou La Fille joie ont prouvé le contraire au public. Thérèse philosophe, cependant, n’est pas seulement un conte licencieux, mais une représentation vivante de l’esprit des Lumières qui visait à subvertir les conventions morales et religieuses en fusionnant l’éros et la pensée philosophique.

La protagoniste Thérèse raconte son parcours d’éducation sexuelle à travers des épisodes de voyeurisme, comme celui où elle observe le père Dirrag qui, avec une impiété rusée, amène mademoiselle Éradice à confondre le plaisir physique qu’il lui procure avec une extase mystique. Cette imbrication du sacré et du profane fait voler en éclats la dichotomie cartésienne entre le corps et l’esprit, mais révèle aussi une critique voilée des institutions ecclésiastiques, renforcée par les illustrations représentant la nonne, inconsciente et perdue dans ses prières, en train de s’adonner à l’acte sexuel.

Dans cet univers littéraire libertin, il n’y a pas de place pour l’amour romantique; la vie affective au XVIIIe siècle est en effet profondément marquée par un contexte démographique dramatique : le taux élevé de mortalité infantile et maternelle, ainsi que l’absence de possibilité de divorce, font que les mariages ne durent souvent que peu de temps (15 ans en moyenne) en raison de la mort prématurée de la femme. La terreur de la grossesse, avec les dangers mortels qu’elle comportait, affligeait donc les femmes de l’époque, comme le montre l’histoire elle-même, dans laquelle Thérèse décide de renoncer à des relations complètes pour éviter de tels risques. Cependant, l’histoire culmine lorsque la protagoniste succombe à un comte rusé, qui la défie par un pari sournois : si Thérèse parvient à passer deux semaines dans sa bibliothèque, à explorer les volumes érotiques et à admirer les peintures lascives sans céder au désir de pratiquer l’auto-érotisme, toute la bibliothèque lui appartiendra ; sinon, c’est le comte qui la possèdera. Thérèse se perd dans un tourbillon de fantasmes sexuels en consultant les livres licencieux de STN tels queHistoire de Dom B... etHistoire de la Tortiniere Carmélite, et contemple des tableaux érotiques tels que Le Festin de Priape etLes Amours de Mars et de Vénus tandis que, prise de pulsions, elle glisse sa main sur sa cuisse, le comte, qui ne cessait de l’épier, fait furieusement irruption dans la pièce pour réclamer son prix en pratiquant un coïtus interruptus.

Malgré une fin qui semble faire de la narratrice un simple objet sexuel, Thérèse Philosophe puise dans tout le répertoire des thèses libertines, se transformant en philosophe qui défie ouvertement les valeurs dominantes de l’Ancien Régime en entraînant le lecteur dans un voyeurisme intellectuel et en l’invitant à jouer avec l’idée d’un ordre social alternatif, un territoire où toutes les expérimentations deviennent possibles.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.