La prison de l'esprit. L'art de Mona Hatoum à la Triennale de Bruges

Labalançoire a toujours été l’un des jeux les plus libres et les plus heureux qu’un enfant connaisse : c’est un non-lieu sûr, public et impersonnel où l’on fait semblant de voler tandis que l’air ébouriffe irrévérencieusement nos cheveux et que l’évasion, les rêves, semblent se rapprocher de quelques centimètres de leur réalisation. Mais si cette même balançoire décidait d’habiter l’inhabitable, de se balancer dans une structure souterraine sinistre, la liberté se transformerait soudain en emprisonnement. C’est précisément le travail de l’artiste Mona Hatoum qui, pour l’édition de cette année de la Triennale de Bruges, Espace de possibilités, décide de mettre en scène sa Full Swing, créant ainsi un oxymore visuel angoissant.

Au-delà de la gare de Bruges et de l’agitation urbaine typique du centre, dans le jardin de l’hôpital psychiatrique d’Onzelievevrouw, il y a un mur très bas fait de pierres de différentes tailles maintenues par un treillis métallique. En s’approchant de ce muret, on découvre une sorte de donjon sombre qui abrite en son centre une balançoire qui reste suspendue. La seule échappatoire semble être le ciel, une fenêtre bleue inatteignable, moqueuse dans son inutile promesse de liberté. Et ce ciel devient un rêve interdit qui relègue le visiteur dans un purgatoire de fer et dans les prisons de sa tête. Avec la bascule, on oscille entre la lumière et l’obscurité, entre le piège et l’évasion indomptable, entre la joie et le malaise, mais en continuant à osciller, on se rend compte que ce qui règne n’est qu’un sentiment d’insécurité et d’étroitesse. Les murs semblent se resserrer à chaque respiration, le ciel semble de plus en plus lointain et le grincement des cordes engloutit la pensée. Chaque pas viole le silence et résonne comme un écho sourd, une plainte étouffée qui s’insinue dans les replis de l’esprit, mais qui offre en même temps la possibilité d’éprouver physiquement, de manière tangible, le sentiment de vivre dans des conditions d’enfermement.

Toutes les surfaces de l’œuvre sont réalisées en pierre locale et s’inspirent des cages de confinement typiques des environnements militaires et carcéraux. Rien n’est laissé au hasard : même l’endroit où la balançoire est placée revêt une importance fondamentale et le jardin de l’hôpital psychiatrique d’Onzelievevrouw, qui se dessine au loin, met les gens en relation forcée avec l’histoire du lieu qui les entoure.

Au Moyen Âge, les handicapés mentaux étaient hébergés dans un “dulhuus” (asile) spécial : une institution urbaine semblable aux autres hôpitaux de la ville, dans laquelle les soins n’étaient initialement prodigués que par des laïcs. Les textes concernant les hôpitaux psychiatriques de Bruges sont plutôt rares, mais un règlement rédigé en 1596 pour l’asile Sint-Hubrechts raconte que l’établissement était confié à une sorte de gardien dont la tâche consistait à s’occuper des patients, à vérifier les serrures et les chaînes “pour qu’elles ne se brisent pas”, et à faire en sorte que les malades ne soient pas blessés.afin qu’elles ne se brisent pas", de nettoyer les cellules et de leur fournir la paille nécessaire et, enfin, de les nourrir trois fois par jour avec du pain, du beurre et une soupe épaisse, tandis que la ville payait leurs vêtements et le bois pour chauffer la maison.

Mais c’est en 1793 que les premiers asiles d’Europe voient officiellement le jour, grâce à l’intuition du médecin français Philippe Pinel qui, selon la légende, libère les malades mentaux des prisons parce qu’ils ne peuvent être assimilés à des criminels. Les asiles sont bien accueillis durant la première moitié du XIXe siècle en France, en Allemagne et aux États-Unis : mais à l’intérieur, les malades, répartis par troubles, sont soumis à un harcèlement constant, à la torture, aux bains glacés, aux camisoles de force, aux saignées et à bien d’autres choses encore. Au même moment, le “Pinel hollandais”, un certain Joseph Guislain, décide rapidement d’appliquer ces traitements à la Buitengasthuis d’Amsterdam et à la Dulhuys d’Utrecht. Mais c’est le psychiatre Wilhelm Griesinger qui bouleverse le modèle français en proposant des institutions périphériques avec très peu de lits et des séjours n’excédant pas un an, et c’est sur ce modèle que naît la clinique psychiatrique de Gheel en Belgique, où les troubles mentaux sont traités par les travaux des champs. L’histoire des asiles reste obscure pendant plusieurs siècles, et c’est sur cette histoire que s’élève l’œuvre Full Swing.

Nous savons qu’au début du 20e siècle, l’établissement Onzelievevrouw était devenu tellement obsolète qu’une rénovation immédiate s’imposait. Le 8 décembre 1906, l’architecte Jules Coomans a commencé à concevoir et à superviser les travaux de l’hôpital tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’hôpital est inauguré le 17 août 1910 et, à partir de cette date, les soins médicaux innovent grâce à une organisation en départements pour les différents types d’aliénation mentale, sans pavillons séparés. Lors de la Première Guerre mondiale, les choses changent à nouveau et l’évacuation des infirmières et des patients provoque une période de stagnation qui dure jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après laquelle l’hôpital redevient vivant. Avec les progrès médicaux et thérapeutiques de la seconde moitié du XXe siècle, l’hôpital a fait l’objet d’importantes rénovations et, dans les années 1980, un ambitieux plan directeur a été lancé pour construire une maison de retraite avec de nouveaux services de soins, des chambres individuelles et des installations sanitaires privées, dans ce qui est aujourd’hui un parc paisible. Il ne pouvait donc y avoir de meilleur espace pour accueillir le travail de Mona Hatoum qui, dès ses premières œuvres, s’est penchée sur un sentiment d’emprisonnement et de contrôle oppressif, incarné par l’architecture typique des centres de détention. Full swing rassemble tous les matériaux tels que les grilles métalliques, les balançoires et les cages qui reviennent de manière obsessionnelle dans ses œuvres, racontant des histoires de violence suffocante.

L’expérience de la fuite revient sans cesse dans son art et devient la lentille à travers laquelle Mona Hatoum voit le monde et entre en relation avec lui. Née à Beyrouth en 1952 dans une famille palestinienne, elle a été contrainte de s’installer à Londres en 1975 en raison du déclenchement de la guerre civile au Liban. Sa recherche artistique commence par tisser un dialogue constant entre le passé d’une terre niée et l’expérience d’une femme migrante. Bien qu’elle travaille en Angleterre et en Europe depuis des années, le souvenir de la raison pour laquelle elle n’a pas pu retourner dans ses lieux d’origine, plutôt que les lieux eux-mêmes, refait continuellement surface dans ses œuvres. L’artiste utilise d’abord son corps pour dénoncer son expérience de femme et de migrante, cherchant un langage très politique pour discuter des fondements de sa condition. Le thème de l’identité est un point de départ incontournable qui est ensuite exploré à travers une tension de matériaux qui ne laissent aucun répit et dont la relation ne se résout jamais dans un abandon, mais continue à lutter de manière convulsive et tenace, créant un grincement inquiétant entre la fuite et le retour, entre l’appartenance et l’abandon.

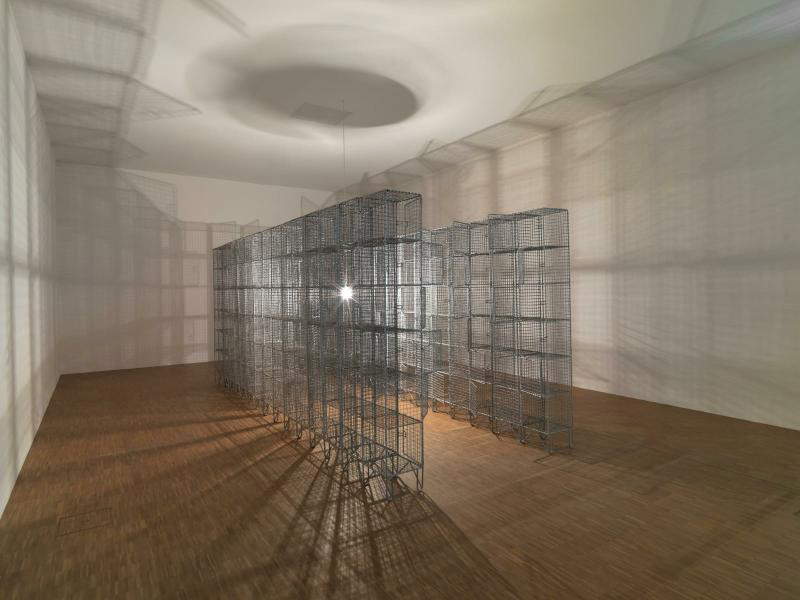

Mais c’est à partir des années 1990 que, pour Mona Hatoum, l’exploration de son propre corps cède la place à la physicalité des pièces qui commencent à devenir des contenants hominaux de l’esprit : la maison devient un espace exigu, dans lequel son être théorique de “ nid ” doit s’accommoder de la contradiction constante avec le rejet et l’impossibilité de l’accueil. Ainsi, chaque objet présent devient un piège: des lits dans lesquels il n’est pas possible de dormir, un siège en caillebotis qui nie la possibilité de s’asseoir et de se reposer, des appareils ménagers qui ne sont rien d’autre que des expériences scientifiques cruelles, des balançoires qui empêchent de rêver. Dans chacune de ses œuvres, l’artiste tisse une tapisserie d’images évocatrices et jamais didactiques qui révèlent les dures réalités de l’oppression, de la violence et de l’exil, immergeant le spectateur dans un monde liminal où l’ombre et la lumière s’entremêlent et créent des danses macabres aux significations contradictoires. Les barreaux et le sentiment d’être des prisonniers éternels dans un monde qui ne peut pas vous aimer prennent une importance obsessionnelle, comme dans l’œuvre Light Sentence de 1992, dans laquelle les cages métalliques, éclairées par une lumière blanche aseptisée, se transforment en longues ombres qui engloutissent l’espace environnant. Le contraste continu entre l’ombre et la lumière ne fait qu’évoquer cette constriction typique de l’emprisonnement, tant physique que psychologique, qui, même si on ne l’a jamais vécu, devient quelque chose de réel à l’intérieur des fausses cages, comme une lointaine réminiscence. En 2011, avec Suspended, il place trente-cinq balançoires rouges et noires dans une pièce, chacune portant un plan de rue d’une capitale différente. Ces balançoires, en mouvement constant et suspendues à un angle oblique par rapport à la balançoire voisine, créent un sentiment de dislocation et d’instabilité, faisant précisément allusion au flux de migrants dans le monde et montrant le déséquilibre créé par la guerre et le caractère aléatoire de ses victimes.

Comme dans l’œuvre Full Swing, que l’on peut visiter à Bruges jusqu’au 1er septembre 2024, Mona Hatoum utilise des matériaux qui, pris individuellement, semblent presque banals et les plie à sa volonté, créant des mondes dominés par des frontières artificielles qui transmettent une lourdeur d’âme insupportable.

Cette installation exige d’être vécue individuellement et ce n’est que dans ce monde que l’on peut pleinement percevoir l’angoisse claustrophobique qu’elle veut transmettre. Elle vous oblige à descendre dans un couloir étroit, sans armes, et tandis que vous l’empruntez pour atteindre cette balançoire solitaire, le crissement des pierres ne fait qu’un avec les frissons qui se propagent dans vos os. Une fois sur l’étrange manège, son grincement métallique, obsédant comme une complainte fantomatique, ponctue le silence étouffant de l’étroite cellule. Chaque balancement n’est qu’un écho de la solitude, un cri déchirant l’air immobile et amplifiant la désolation de chacun. À chaque balancement, le sentiment d’emprisonnement dans l’obscurité de la terre cède la place à l’aspiration à l’ascension, à la libération, et le corps, emprisonné dans l’espace, semble se transformer en un pendule qui défie la gravité, aspirant à une impossible liberté hors de ce trou dans le sol.

“Depuis que je suis arrivée à Londres”, dit l’artiste en regardant sa prison d’en haut, “j’ai commencé à comprendre et à ressentir un contrôle brutal. J’ai réalisé que nous étions constamment surveillés, comme dans le Big Brother d’Orwell, et c’est ce qui m’a poussée à observer les structures de pouvoir, en particulier les prisons qui vous font vous sentir si petit et insignifiant”.

Full Swing traite précisément du thème de l’emprisonnement, de la restriction des mouvements et, surtout, expose l’habitant momentané du couloir infernal aux yeux curieux des gens d’en haut, qui s’appuient sur ce petit mur gris qui jure faussement de les protéger de tout ce qui est mauvais, différent et inconnu, ce qui, à ce moment-là, est vous.

L’art est dépouillé de toute utopie et ne croit pas au salut car, finalement, ce sont les prisons de l’esprit qui sont les plus sournoises et les plus féroces.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.