La féminité maudite : la sorcière selon John William Waterhouse

Lorsque le regard s’attarde sur une œuvre de John William Waterhouse (Rome, 1849 - Londres, 1917), peintre préraphaélite du milieu du XIXe siècle, la première chose qui saute aux yeux est un féminin différent de tous les autres : tantôt mélancolique, tantôt fier, tantôt dramatique et romantique dans la totalité de son sens. Les femmes de Waterhouse sont des enchanteresses, elles le sont toutes et l’ont toujours été. Le succès des représentations féminines du peintre a été fortement influencé par sa formation classique, qui lui a donné une connaissance approfondie des représentations anciennes de figures mythologiques telles que Circé, Médée, Hécate et Cassandre, ainsi que de créatures mythologiques telles que les harpies, les gorgones et les sirènes. Parmi les créatures sombres et les enchanteresses, il existe cependant des personnages que la société définit comme d’habiles stratèges, capables de voler, de charmer, d’utiliser la magie noire et de rejoindre le diable les nuits de sabbat. Ce sont les amantes du diable : les sorcières. Ce sont des femmes marginalisées, rejetées par la société pour leur aura et leur féminité si différentes. Tout au long des XIIIe et XVIIe siècles, l’Église ne tolère pas leur présence ; les hommes et les femmes non plus. On décide donc de les juger, de les torturer, de les brûler sur le bûcher ou de les pendre. Des années avant l’Inquisition, leur figure est reprise par des artistes qui dépeignent leurs fiers traits. En 1795, William Blake fait le portrait d’Hécate, tandis qu’en 1796, Henry Fuseli peint La sorcière de la nuit, qui rend visite aux sorcières de Laponie.

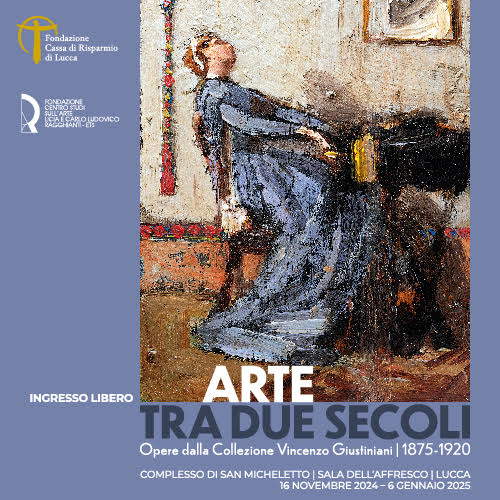

Waterhouse est fasciné par elle ; la même fascination que les sorcières ont pu véhiculer dans la culture générale des siècles passés. Bouleversé par la sorcière et la figure énigmatique de la magicienne Circé, qui joue un rôle important dans l’Odyssée d’Homère et que Waterhouse a peinte à trois moments distincts de sa carrière artistique - Circé offrant la coupe à Ulysse en 1891, Circé envieuse en 1892 et Circé en 1911 -, le peintre préraphaélite est revenu à plusieurs reprises sur l’idée de la magie tout au long de sa vie. Comme dans les deux premières œuvres de la série des Circé, l’artiste a souvent peint des femmes engagées dans des actes de prophétie, de charme ou d’incantation, montrant une fascination particulière pour la figure analysée. Cependant, seul The Magic Circle, actuellement conservé à la Tate Britain de Londres, peint par Waterhouse en 1886, donc quelques années avant Circé, représente pleinement le thème de la sorcellerie. Les objets de la scène, tels que le brasero, le bâton, le crâne, les pierres et les bêtes, ainsi que les rochers arides et le ciel lugubre, créent une atmosphère de suspension. Ces éléments, élaborés par l’utilisation de la couleur, servent à plonger la figure centrale dans une atmosphère chargée de références à la magie et à un royaume souterrain de malédictions et de sortilèges.

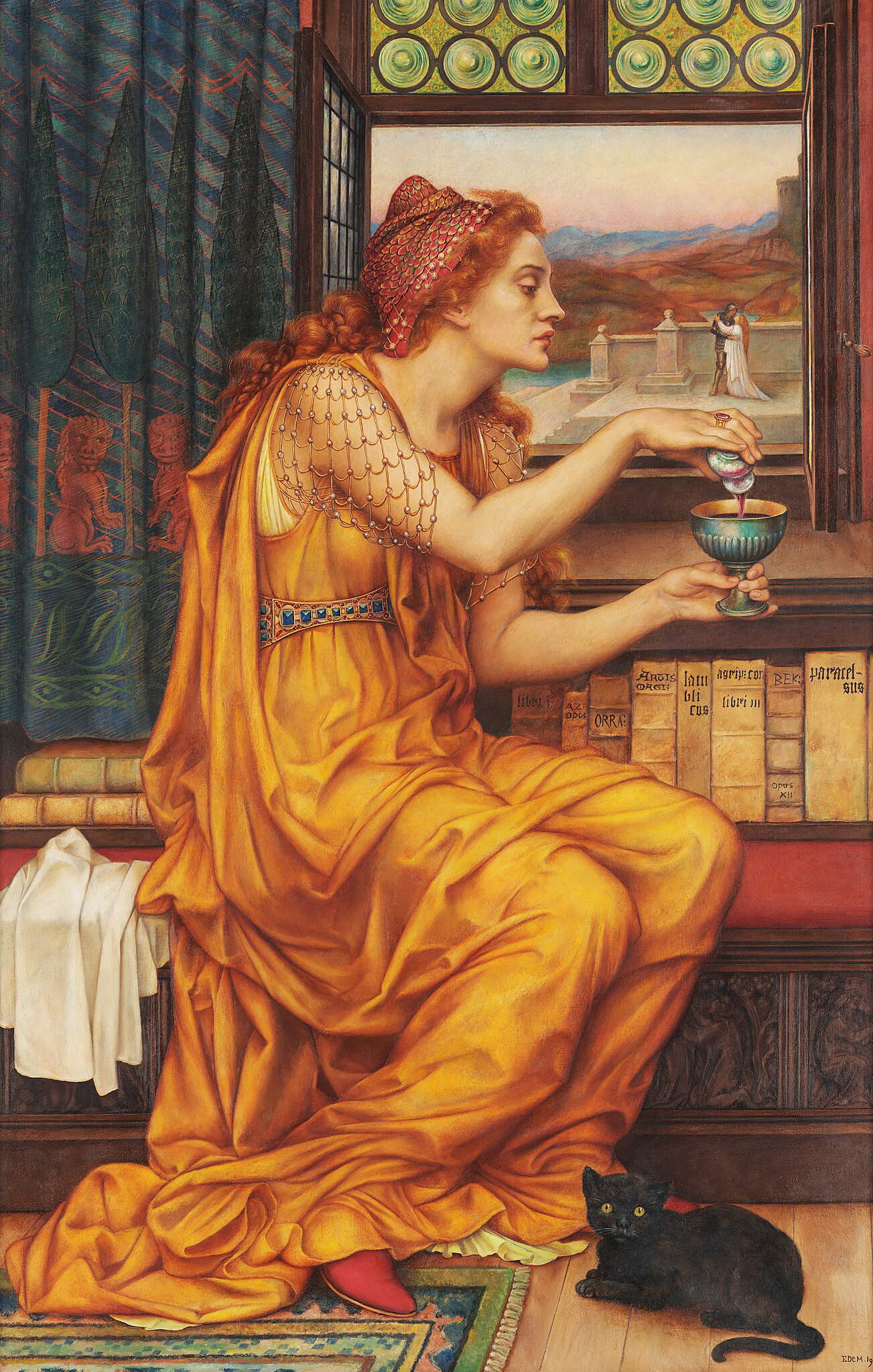

Contrairement aux sorcières représentées avant et après Waterhouse, comme celle d’Evelyn de Morgan dans Love Potion (1903), la sorcière de William Waterhouse se distingue par l’accentuation de sa posture fière, son regard qui n’exprime ni colère ni envie, et par son approche résolument raffinée des vêtements et des accessoires qu’elle porte. The Magic Circle démontre la capacité de Waterhouse à réimaginer la figure de la sorcière, et l’intégration de diverses références culturelles est cruciale pour cette réussite. Outre la révision des conventions des représentations antérieures des sorcières, l’œuvre témoigne de la fascination de l’artiste pour l’occultisme dans ses diverses manifestations multiculturelles.

L’intérêt était certainement alimenté par le milieu culturel de l’époque, consacré à l’occultisme et à la littérature gothique. À l’extérieur du cercle, le paysage aride et désolé est peuplé de corbeaux et d’une grenouille, symboles du mal et associés à la sorcellerie. Avec sa baguette dans la main droite, la femme trace un cercle magique protecteur autour d’elle. Il est probable que l’intention du sort soit positive : la sorcière à l’intérieur du cercle n’est pas sexualisée comme de nombreux personnages plus dangereux dépeints par Waterhouse et ses contemporains. Elle baigne dans une lumière douce et trouble, est entourée de fleurs et porte une ceinture, symbole de fertilité et non de sexualité. La figure est également parée d’éléments de beauté tels que des fleurs, attachées à la taille par la ceinture en tissu et posées sur le sol, prêtes à être jetées dans le chaudron. La faux en demi-lune utilisée pour couper les herbes fait également allusion au symbolisme d’Hécate, figure psychopompique, déesse des ombres, des arts magiques et de la sorcellerie, ou à la tradition celtique.

L’intérêt de Waterhouse pour une perspective multiculturelle se manifeste également par le teint plus foncé de la femme, qui rappelle les traits d’une femme d’origine moyen-orientale, tandis que sa coiffure ressemble à celle d’une Anglo-Saxonne de la première heure. Ses vêtements font également clairement référence à la mythologie grecque : au bas de la robe se trouve en effet une Gorgone archaïque dans la position du schéma Knielauf (schéma de l’agenouillement). En effet, l’importance symbolique de la Gorgone dans la Grèce archaïque ne doit pas être sous-estimée, car elle représente une figure de terreur et de protection contre les spectres du royaume des morts.

La sorcière, médiatrice entre le monde terrestre et l’autre monde, joue un rôle similaire. Elle est capable d’entrer en contact avec le monde de l’ombre et d’en ressortir indemne. Selon Robert Upstone, en intégrant des éléments provenant de traditions et d’époques différentes, Waterhouse suggère peut-être la continuité des connaissances hermétiques ou ésotériques à travers différentes cultures ; bien qu’il ne le dise pas explicitement, c’est un aspect qui résonne fréquemment dans sa production artistique. Cet aspect est également étayé par l’image de l’Ouroboros, ou Ouroboros noué autour du cou de la sorcière. Au sens figuré, il s’agit d’un serpent qui se mord la queue : sa représentation la plus ancienne se trouve dans un texte funéraire de l’Égypte ancienne, appelé Le livre énigmatique de l’enfer, trouvé dans la tombe KV62 du pharaon Toutânkhamon de la XVIIIe dynastie. Bien que l’Ouroboros représente le cycle éternel de la vie, la création à partir de la destruction et la vie à partir de la mort, et qu’il soit présent dans de nombreuses cultures, son symbole est étroitement lié à la légende égyptienne d’Isis et d’Osiris, dont l’union et la destruction génèrent l’univers. L’importance de la mythologie égyptienne dans le contexte de la tradition ésotérique associée à Waterhouse ne peut donc pas être sous-estimée, puisqu’elle a été un thème central dans le renouveau de l’étude hermétique et du culte égyptien en Grande-Bretagne dans les années 1880. L’environnement rocheux, dont la disposition des ouvertures rappelle presque les entrées de tombeaux, évoque une vallée égyptienne et se compose principalement d’une palette de beiges et de bruns, variant de tons plus clairs à plus foncés. Les tons presque brumeux du paysage donnent une impression d’énergie immersive, permettant à la sorcière au centre de l’œuvre de retenir toute l’attention. Même après une analyse du Cercle magique, il est évident que les tons sombres contribuent à créer un environnement dynamique de mouvement et non de stagnation, dans lequel la figure de la sorcière ressort dans toute sa puissance évocatrice.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.