Histoire de la critique d'art: Aby Warburg et les origines de l'iconologie

Plus l’artiste est fort, plus le prédicat a une forme achevée, plus le prédicat est faible, plus le sujet exprimé dans une périphrase est sous-développé. C’est ainsi que l’historien de l’art allemand Aby Warburg (Hambourg, 1866 - 1929, de son vrai nom Abraham Moritz Warburg) écrivait en 1890, alors qu’il n’avait que 24 ans, soulignant les limites de la critique formaliste. Warburg était convaincu que réduire l’analyse d’une œuvre d’art à une simple question formelle était une approche non seulement limitative, mais aussi à éviter, voire à mépriser. Warburg pensait en effet que les images étaient des icônes chargées de significations qui avaient un rapport étroit avec la culture et la mémoire d’ une société. En d’autres termes, les images ont une histoire, car une image traverse les âges et se perpétue à travers le temps en suivant différents styles: ce n’est pas un hasard si Warburg parlait de Nachleben, de “survie”. Il existe, par exemple, des répertoires qui se sont transmis de l’Antiquité classique à la Renaissance (nous utilisons l’exemple de la Renaissance parce que Warburg a obtenu une thèse sur Sandro Botticelli et qu’il a toujours eu un certain intérêt pour la Renaissance), et ces répertoires naissent à leur tour “en tant que véhicule de représentations collectives”, pour reprendre une expression efficace de l’anthropologue Carlo Severi, auteur d’essais intéressants sur l’image selon Warburg. Par conséquent, puisque les images sont étroitement liées à la mémoire d’une société, Warburg “ne se réduit ni à la lecture d’un style ni au pur déchiffrement iconologique des images”: Warburg, de manière tout à fait originale, cherche à identifier toute l’histoire complexe d’une image, afin de mieux la contextualiser, d’expliquer les raisons qui l’ont déterminée, de comprendre pleinement les choix d’un artiste, de comprendre comment la figure de l’artiste s’inscrit dans la mémoire collective d’une société.

|

| Aby Warburg |

L’une des preuves les plus efficaces en ce sens est son interprétation, contenue dans un essai de 1912, de l’Allégorie du mois de mars de Francesco del Cossa que l’on peut voir dans les fresques du Palazzo Schifanoia à Ferrare. Dans la partie centrale de cette représentation, une figure féminine placée au-dessus du bélier, symbole du signe zodiacal du mois, est placée entre deux autres figures: un homme noir vêtu de haillons et tenant une corde, et un homme blanc élégamment vêtu tenant une flèche et un anneau dans ses mains. Warburg a pu retracer les sources du cycle précisément à partir de la figure de l’homme à la corde, le vir niger qui, d’une certaine manière, “ouvre” les fresques de Ferrare. En effet, alors que l’érudit tentait de comprendre les figures, il avait commencé à lire la traduction allemande d’un traité arabe écrit en 850: l’Introductorium in astronomiam de l’astronome et astrologue Albumasar, dont nous savons que les écrits circulaient en Europe, traduits en latin, dès le Moyen-Âge. Dans son livre, Albumasar décrit les figures des "décans", d’anciennes divinités d’origine probablement égyptienne, transmises par la suite à d’autres cultures sous diverses formes, qui président aux trente-six décans qui divisent l’année. Les trois figures mystérieuses de l’allégorie de mars sont donc les trois décans du mois. Dans le livre figurait également la description du vir niger, correspondant au premier décan de la tradition indienne, et décrit plus ou moins dans les termes où il nous apparaît dans la fresque de Francesco del Cossa. Warburg avait ainsi réussi non seulement à identifier les sources d’inspiration de l’artiste (un traité arabe dérivant à son tour d’écrits indiens), mais aussi à retracer l’histoire de l’iconographie sur les murs du palais ferrarais.

|

| Francesco Del Cossa, Les trois doyens du mois de mars (vers 1468-1470 ; fresque ; Ferrare, Palazzo Schifanoia, Salone dei Mesi) |

Warburg, qui avait également mené des études psychanalytiques, a en quelque sorte appliqué à l’histoire de l’art une théorie propre à la neurologie, élaborée notamment par un biologiste contemporain, Richard Semon (Berlin 1859 - Munich 1918): Warburg avait lu plusieurs fois et apprécié profondément son ouvrage fondamental Die M neme (“Le Mnémé”, terme introduit par Semon lui-même pour désigner la “mémoire organique”, sorte de mémoire inconsciente formée, comme nous le verrons dans un instant, par des événements agissant sur la matière). Dans sa biographie sur Warburg, le grand historien de l’art Ernst Gombrich explique très bien la dette de son collègue à l’égard de Semon: ce dernier considérait que la mémoire était la “capacité de réagir à un événement pendant un certain temps, c’est-à-dire une forme de stockage et de transmission d’énergie inconnue du monde physique”, et que “tout événement affectant la matière vivante laisse une trace” appelée “engramme”. L’énergie stockée dans ces traces, dans les “engrammes”, est réactivée lorsque l’organisme qui l’a stockée se souvient d’un événement donné et agit en conséquence. Warburg a appliqué cette théorie de la mémoire aux images: l’engramme de Semon devient, pour Warburg, le symbole, l’image elle-même, et l’image dérive des expériences qu’une société a vécues au cours de son existence. Pour désigner cette activité de la mémoire d’une société qui canalise ses expériences (qui découlent à leur tour des émotions) dans des répertoires d’images, Warburg a inventé le terme Pathosformel (littéralement “forme d’émotion”). C’est l’une des raisons pour lesquelles Warburg avait un mépris fondamental pour le formalisme: parce que, selon lui, la forme et le contenu sont liés par une relation indissoluble qui est, en outre, capable de transcender les époques.

En 1923, dans un passage cité dans la biographie précitée de Gombrich, Warburg s’exprimait ainsi à propos de cette histoire de l’art qui ne s’intéressait qu’aux questions formelles: J’avais acquis un véritable dégoût pour l’esthétisation de l’histoire de l’art. La considération formelle de l’image, incapable de comprendre sa nécessité biologique en tant que produit intermédiaire entre la religion et l’art, me semblait ne conduire qu’à un bavardage stérile. Pour bien comprendre cette déclaration, il faut la replacer dans son contexte. En 1895, Warburg vient de terminer son doctorat et, profitant du mariage de son frère Paul avec la fille d’un riche banquier new-yorkais, s’installe aux États-Unis, où il collabore quelque temps avec le Smithsonian Institute. En fréquentant le prestigieux institut américain, Warburg entre en contact avec plusieurs anthropologues, comme James Mooney et Frank Hamilton Cushing, et mûrit la conviction que les images doivent avoir une sorte de source anthropologique commune à toutes les latitudes et à toutes les époques: en d’autres termes, que la répétition continue des formes, comme celles de l’art classique à la Renaissance, a un fondement commun, probablement inhérent à l’esprit humain. Avant de partir pour l’Amérique, Warburg s’était intéressé précisément à la Renaissance florentine et avait remarqué que le retour de l’antiquité classique (ou du “paganisme antique”, pour reprendre l’expression d’un de ses ouvrages les plus importants) dans l’art du XVe siècle n’avait pas les mêmes présupposés que la renaissance du classique au cours du XVIIIe siècle. La question que posait le savant était, en substance, la suivante: de quelle manière et pour quelles raisons les répertoires de l’antiquité reviennent-ils des siècles plus tard? La réponse, selon Warburg, était liée à la nature même de l’homme: il s’agissait en somme d’une réponse anthropologique, qu’il tenta de trouver en se rendant, toujours en 1895-1896, auprès d’une population d’Amérindiens du Nouveau-Mexique, les Hopis. Une population considérée comme primitive par la mentalité de l’époque, mais surtout une population adonnée aux rituels païens: si Warburg cherchait un “paganisme ancien”, il devait se rendre là où le paganisme ancien était, dans un certain sens, encore vivant.

|

| Aby Warburg avec un indigène Hopi |

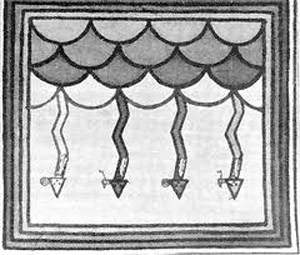

Warburg a passé un certain temps en contact avec les Hopis, dont il a étudié les rituels, les formes d’expression et les symboles. Il était particulièrement fasciné par ce que l’on appelle le "rituel du serpent", un animal qui faisait l’objet d’une dévotion particulière chez les Hopis. Warburg avait remarqué que chez cette population, le serpent était un symbole de la foudre, et il se demandait comment cette image, déjà attestée dans d’anciennes œuvres des Hopis, pouvait survivre à travers le temps. Le savant s’était entre-temps penché sur la genèse de ce symbole et avait constaté que, pour les Hopis, la foudre présentait des caractéristiques similaires à celles du serpent: elle apparaît soudainement, elle est rapide, elle est potentiellement dangereuse et elle a une forme qui rappelle celle d’un reptile. Les anciens Hopis associaient donc l’image d’une force inconnue et incontrôlable, celle de la foudre, à celle d’un animal bien connu d’eux, le serpent, et cette association d’idées contenait une tentative de maîtriser, d’une manière ou d’une autre, le pouvoir de la foudre. C’est pourquoi, dans certaines danses rituelles des Hopis, le serpent est saisi avec la bouche par le danseur: sur le plan symbolique, il s’agit de contrôler les événements atmosphériques. Le fait que ce symbole soit si puissant qu’il traverse les époques a été confirmé à Warburg par les dessins de quelques enfants d’origine hopi, mais déjà intégrés dans la culture américaine, à qui le savant avait demandé, par l’intermédiaire d’un de leurs professeurs, d’illustrer une histoire d’orage. Certains de ces enfants avaient représenté la foudre de la même manière que leurs ancêtres, avec son corps de foudre et sa tête triangulaire comme celle d’un serpent. Pour Warburg, il s’agissait d’une confirmation du concept de Nachleben der Antike, “survie de l’ancien”, et d’une démonstration de la manière dont les modèles anciens pouvaient survivre même dans l’esprit d’enfants presque entièrement américanisés.

|

| L’éclair-serpent dessiné par l’un des enfants Hopi |

Le mécanisme qui a conduit les Hopis à identifier l’éclair avec le serpent, c’est-à-dire le mécanisme par lequel on essaie d’associer un concept que l’on ne contrôle pas à un concept que l’on peut dominer, a également été trouvé par Warburg dans notre culture. L’un des personnages récurrents de l’art de la Renaissance est l’héroïne biblique Judith saisissant la tête de son ennemi Holopherne: Warburg avait identifié le précédent classique de cette image dans les maenades (ou bacchae), ces femmes mythologiques qui célébraient le dieu Dionysos de manière frénétique, se livrant aux actions les plus débridées. C’est l’historien de l’art Fritz Saxl qui donne une description intéressante des liens entre le symbolisme occidental et amérindien: “les formes symboliques sont inventées dans les profondeurs de l’expérience humaine: le serpent est le symbole de la foudre, le chasseur de têtes celui de la femme envahie dans son triomphe sur l’homme. Ces symboles ont le pouvoir de limiter et de condenser la peur et la consternation ; et parce qu’ils surgissent des profondeurs et parviennent en même temps à les articuler, ils survivent dans cet étrange médium que Warburg et d’autres ont appelé la mémoire sociale. Le serpent foudroyant vit encore dans l’esprit des enfants indiens américanisés ; la maenade apparaît dans la Florence du début de la Renaissance sous la forme d’une figure christianisée, une formule pour cette émotion intense reprise de l’antiquité classique”.

Vers la fin de sa carrière (nous sommes en 1927), Warburg développe l’idée de rassembler dans une œuvre organique tous les répertoires figuratifs qu’il a étudiés au cours de son activité, en documentant leurs évolutions, leurs retours et leurs permanences. Une sorte d’"atlas d’images"(Bilderatlas), selon la définition de Warburg, qu’il intitule son projet Mnémosyne, nom qui fait allusion à la divinité grecque de la mémoire. L’érudit avait configuré son atlas comme une sorte d’album photo (une comparaison que nous utilisons juste pour donner une idée): il est subdivisé en sections, elles-mêmes composées de planches sur lesquelles Warburg avait inséré des reproductions photographiques d’œuvres d’art pour créer de véritables cartes de la mémoire figurative. Un bon exemple est le tableau 55 de Mnémosyne (qui a été publié dans son intégralité, commenté et accompagné de nombreux essais interprétatifs, sur la version en ligne de la revue Engramma), où l’on retrace la transmission de la figure de la nymphe qui (banalisons), à partir des sarcophages antiques et par la médiation de Raphaël (à son tour médiatisé par Marcantonio Raimondi), a atteint une œuvre moderne comme Le déjeuner sur l’herbe de Manet. La transition se fait également sur le plan symbolique: les dieux, qui mènent une vie insouciante sur l’Olympe, tombent sur terre et deviennent les personnages qui fréquentent agréablement la campagne française.

|

| Aby Warburg, Mnémosyne, tableau 55 |

Si l’œuvre ambitieuse d’Aby Warburg s’est arrêtée à sa mort en 1929, Mnémosyne reste certainement la contribution la plus novatrice d’un savant qui n’a jamais été particulièrement attiré par les problèmes d’attribution (il n’avait pas une formation de connaisseur et cela ne l’intéressait sans doute pas), mais qui, au contraire, était attiré par les processus qui conduisent à la création d’images. Et en traçant le sillon de ce qui était en fait une nouvelle discipline, Warburg a joué un rôle fondamental. L’iconologie était née: ce que, en référence à Warburg, Giorgio Agamben a appelé “la science sans nom”, car c’est à Erwin Panofsky que l’on doit la première tentative d’inventer un terme pour ce courant de l’histoire de l’art dont Aby Warburg est considéré comme l’un des pères.

Bibliographie de référence

- Claudia Cieri Via, Micol Forti, Aby Warburg e la cultura italiana: fra sopravivenze e prospettive, Mondadori, 2009

- Marco Bertozzi, La tirannia degli astri: gli affreschi astrologici di Palazzo Schifanoia, Sillabe, 2006

- Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Schifanoia di Ferrara, Abscondita, 2006 (traduction italienne de Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara de 1922)

- Ernst Gombrich, Aby Warburg. Une biographie intellectuelle, Feltrinelli, 2003 (première édition 1973)

- Marco Bertozzi, Aby Warburg e le metamorfosi degli antichi dei, Franco Cosimo Panini, 2002

- Roberto Cassanelli, Alessandro Conti, Michael Ann Holly et Adalgisa Lugli, L’arte. Critique et conservation, Jaca Book, 1996

- Aby Warburg, La rinascita del paganesimo antico, La Nuova Italia, 1966 (recueil posthume d’essais traduits en italien)

- Fritz Saxl, Warburg’s visit to New Mexico, in Lectures, The Warburg Institute, 1957, pp.325-330

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.