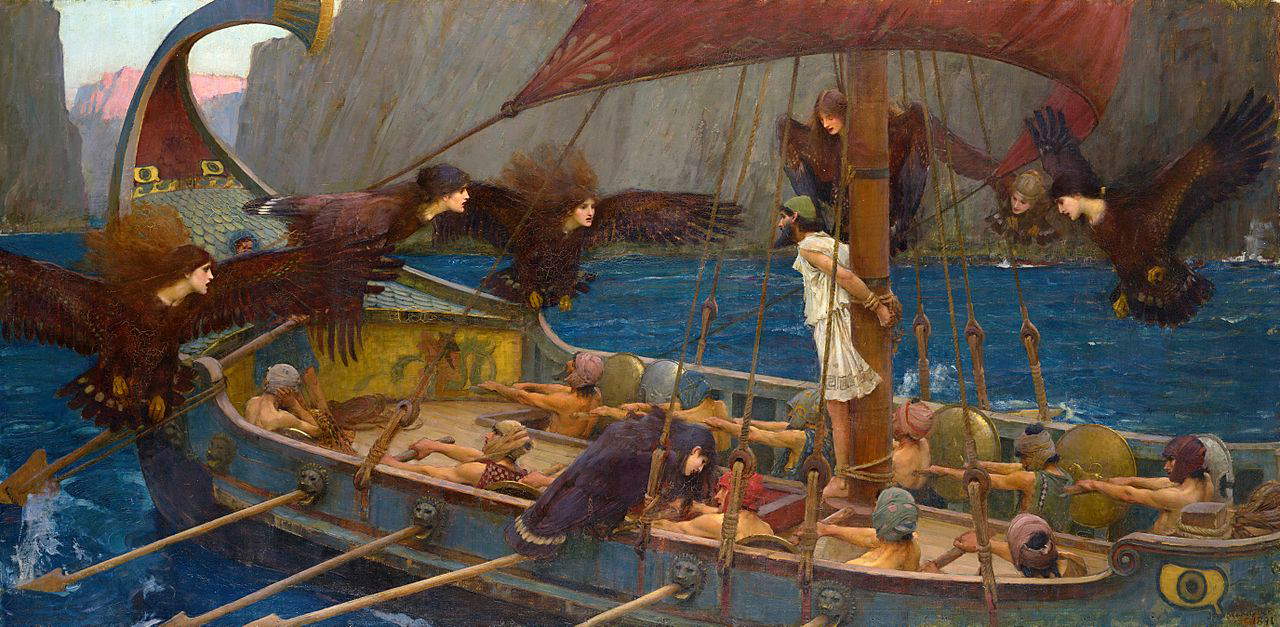

Lorsque l’on pense à la figure de la sirène, c’est une représentation unique qui prend vie : envoûtante, une longue chevelure et une queue qui prend la forme de différents poissons. La sirène fait partie de l’imaginaire artistique depuis des millénaires et compte parmi les figures mythologiques les plus anciennes et les plus connues. Dans les croyances populaires grecques des VIIe-Ve siècles avant J.-C., la représentation de la sirène était différente de celle d’aujourd’hui. Elle était mi-femme, mi-oiseau et, par son chant, entraînait les malheureux vers la mort. Dans l’Odyssée, l’une des premières œuvres à inclure l’image de la créature, Ulysse décide de boucher les oreilles de ses compagnons en se faisant attacher au mât du navire pour écouter ses mélodies sans se laisser abuser. L’épisode est représenté dans le Vase des Sirènes, un stamnos à figures rouges du Ve siècle avant J.-C. (période archaïque grecque), peint par le Peintre des Sirènes et conservé au British Museum de Londres. Bien que l’étymologie du nom des sirènes reste incertaine, il semblerait qu’il y ait un lien avec la racine sémitique “sir”, qui signifie “chant”. D’autres chercheurs ont évoqué le mot grec “seiráo”, qui signifie “j’enchaîne”, d’où “sirène” serait dérivé comme “celle qui enchaîne, qui lie, qui enchaîne”. Il n’est certainement pas étrange pour les Grecs de représenter une femme sous les traits d’un oiseau de proie : pensons aux Erinyes (ou Furies), personnifications de la vengeance féminine, aux Harpies et aux Lamias, femmes violeuses dont dérivent les sorcières. En fait, ces figures semblent issues d’une même souche : une féminité de malheur et de mort, fille d’Hécate, la déesse de la sorcellerie. Avec l’avènement du Moyen-Âge, les adeptes d’Hécate ont ensuite été associés à Lilith, la première femme.

La sirène avait donc déjà une connotation négative dans l’Antiquité ; elle n’était pas une femme, mais une créature féminine fatale. Au fil du temps, son symbolisme négatif a été assimilé par la culture religieuse médiévale, qui en a modifié les traits. Dans ce contexte historique, déjà riche en associations entre le féminin et le démoniaque, la sirène acquiert le titre de femme fatale. La femme médiévale, capable d’enchanter et de tromper par sa beauté, était considérée comme une dévoreuse d’hommes semblable à la sirène marine, créature mi-poisson qui se cache dans les abîmes mystérieux où ni l’œil humain ni la raison ne peuvent accéder. En effet, même avec l’avènement du christianisme, une idéologie liée aux créatures païennes et aux divinités de la nuit a persisté.

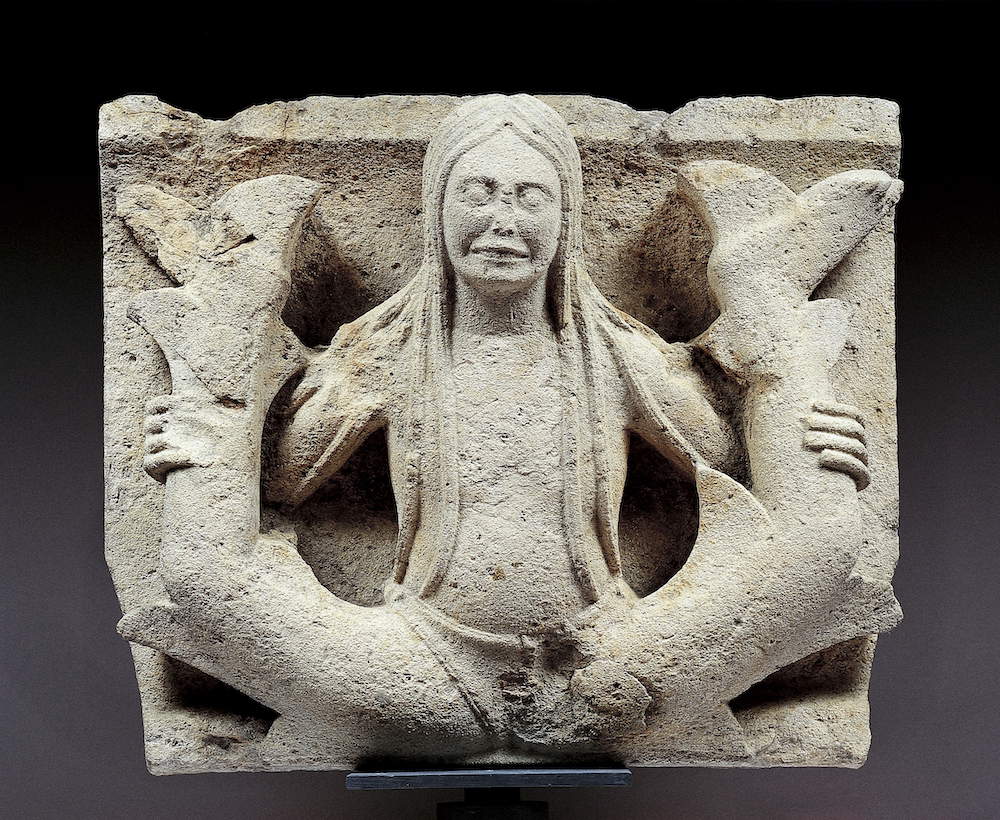

“Les sirènes sont des jeunes filles de la mer qui trompent les marins par leur belle apparence et les séduisent par leur chant ; de la tête au nombril, elles ont le corps d’une jeune fille et sont en tous points semblables à l’espèce humaine ; mais elles ont des queues de poisson écailleuses qu’elles cachent toujours dans les tourbillons” : c’est ce que l’on peut lire dans le Liber monstrorum de diversisgeneribus, un texte du VIIIe siècle dont la tâche est de clarifier la véracité ou la fausseté des définitions des monstres de l’époque. Représentée sous ces nouvelles formes, la sirène est présente dans les miniatures et les chapiteaux médiévaux, souvent sous forme bicaudée, avec sa double queue déployée symétriquement. La sculpture en marbre de la Sirène bicaudée, datant d’environ 1100-1149, aujourd’hui conservée au Museo Lapidario del Duomo de Modène, en est un exemple. Une autre représentation se trouve dans la miniature sur parchemin du Bestiaire d’Hugues de Fouilloy, datant du XIIIe siècle, qui représente une Sirène et l’Onocentaure. Mais les marins ne sont pas les seuls à être séduits par la figure de la sirène. De la fin du XIXe siècle, époque romantique des sentiments, de la majesté de la nature et du sublime, jusqu’au début du XXe siècle, la sirène est à nouveau représentée avec une nouvelle charge érotique par les artistes anglais et français. Les longs cheveux et les longues queues s’enracinent alors dans l’imaginaire collectif. Léon Belly est l’un des premiers à la redécouvrir avec son Ulysse et les Sirènes de 1867. L’Allemand Wilhelm Kray en est si fasciné qu’il lui consacre plusieurs tableaux, tous peints dans la pénombre : Le Marin et les Sirènes, Pêcheur endormi aux Sirènes de 1869, Les Sirènes de 1874 et Le Chant des Sirènes. En 1891, John William Waterhouse peint son Ulysse et les Sirènes dans lequel il reprend l’idée de la femme-fille. En 1900, le même artiste conçoit A Mermaid, qui montre la créature en train de se coiffer. Herbert James Draper l’immortalise dans Ulysse et les Sirènes en 1909, lui donnant un charme irrésistible.

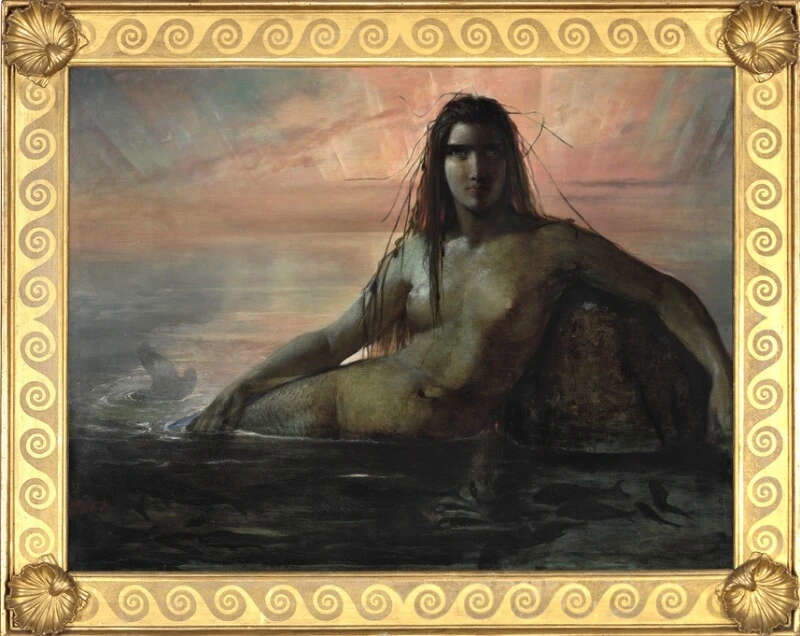

Dans un monde dominé par l’art masculin, l’artiste polonaise naturalisée danoise Elisabeth Jerichau-Baumann (Varsovie, 1819 - Copenhague, 1881) savait dès le départ qu’elle devait rivaliser avec ses collègues masculins dans une profession dominée par les hommes. Bien que l’on attende des femmes qu’elles peignent, en raison de leur nature sensible et féminine, Jerichau-Baumann ne s’est jamais laissée limiter par les conventions de son époque. Au cours de l’âge d’or danois, qui s’est développé entre 1800 et 1850, contrairement aux thèmes dominants tels que la peinture de paysage romantique, Jerichau-Baumann a poursuivi un large répertoire de sujets en mettant l’accent sur les figures féminines.

Au début du XIXe siècle, la sirène était principalement un motif littéraire basé sur les légendes nordiques. Peu à peu, la créature a également trouvé sa place dans la littérature populaire et dans les journaux de Copenhague dans les années 1860, en partie grâce au classique de 1837 La petite sirène (Den lille Havfrue dans la langue originale) de Hans Christian Andersen, un ami de Jerichau-Baumann. L’artiste a compris la fascination exercée par les sirènes à l’époque, au point de l’interpréter et de la traduire dans une nouvelle imagerie visuelle. La thématisation de la créature marine a ainsi fait son chemin dans la communauté artistique, caractérisant la production de Jerichau-Baumann de 1850 à 1870. La sirène est la figure par excellence et Jerichau-Baumann ne se contente pas de la peindre, il la charge du même érotisme que celui utilisé par des artistes tels que Gustav Wertheimer et Knut Ekwall. Sa représentation des sirènes ne se limitait pas à une simple esthétique, mais explorait la profondeur et la fascination que cette figure mythologique exerçait sur le public de son époque. Au fil des ans, Jerichau-Baumann a expérimenté deux types de sirènes, chacune avec des visages, des couleurs de cheveux et une intensité de regard différents, souvent représentées dans une pose d’attente près de la surface de la mer. Ses sirènes sont présentes en trois exemplaires principaux. La première, intitulée A Mermaid(Havfrue en danois), date de 1861, date à laquelle elle a été exposée au Salon de Paris, attirant l’attention d’un critique d’art français. La deuxième version a été achevée en 1862 et exposée à l’Exposition universelle de Londres. La troisième version de la Sirène, datée de 1873, a été exposée à Vienne et est probablement la plus célèbre des trois.

Dans les sirènes de Jerichau-Baumann, ses créatures semblent séduisantes lorsqu’elles se balancent près de la surface de la mer, cachant les récifs qui pourraient faire échouer les navires. Dans les tableaux de 1861 et 1873, en effet, les créatures apparaissent comme des séductrices aux cheveux noirs, avec des algues dans les cheveux et un regard fixe vers le spectateur, ne lui permettant pas de s’échapper. Non loin de là, on distingue leurs queues tandis que de petits poissons nagent autour d’elles. Les sirènes de l’artiste se caractérisent également par une aura qui rappelle l’orientalisme, un mouvement artistique né à la fin du XVIIIe siècle et qui s’est développé au XIXe siècle. L’écrivain Andersen, ami de Jerichau-Baumann, aurait d’ailleurs apprécié sa capacité à traduire visuellement les éléments orientalistes de sa Petite Sirène, comme le château décrit dans son conte. À ce jour, deux des trois tableaux de Jerichau-Baumann représentant des sirènes font partie des collections de musées danois. La version de 1861 est conservée au Brandts à Odense, tandis que la version de 1873 est exposée à la New Carlsberg Glyptotek à Copenhague. La figure de la sirène présente donc une interprétation complexe car elle combine des éléments apparemment contradictoires : d’une part, elle a la queue nageoire d’un poisson, un attribut qui la relie au monde des profondeurs marines, à l’inconscient et à sa nature mystérieuse et inexplicable ; d’autre part, elle possède des attributs féminins et une psyché humaine, ce qui suggère une forme d’intelligence, des émotions et des désirs semblables à ceux des humains. La créature n’est donc pas simplement un être animal ou une créature mythologique commune, mais incarne une profonde dualité énigmatique.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.