Et Jannik Sinner devient une œuvre d'art. Simone Tribuiani a peint l'exploit de Melbourne

Vittorio Sereni était convaincu que la passion pour le sport était une sorte de grande allégorie de la vie. Et que le “football league cheer”, comme il l’appelait, lui qui était un fervent supporter de l’Inter, trouvait sa source dans le chevauchement entre le tempérament du supporter et la “figure” que l’équipe prend sous ses yeux. Par analogie, “mais aussi par contraste”, dit Sereni, “ou simplement par complémentarité avec l’image que l’on a de soi”. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles nous nous illuminons devant un événement sportif. Le joueur, l’équipe deviennent “une métaphore de notre existence”. Le sort de son favori devient presque un “schéma de votre destin”. C’est pourquoi le sport est un phénomène si transversal. C’est pourquoi l’on peut dire, sans craindre de s’aventurer dans de folles conjectures, que le sport, qu’on le veuille ou non, marque nos existences. Il en est ainsi pour beaucoup, peut-être pour presque tout le monde. Chacun d’entre nous possède, peu ou prou, une mémoire liée au sport. Je suis convaincu que ceux de ma génération se souviennent très bien où ils étaient, et avec qui ils étaient, lorsque Fabio Grosso a glissé le ballon sur la gauche de Fabien Barthez et offert à l’Italie la Coupe du monde 2006. Ou bien ils gardent une faible trace des dimanches d’été passés à regarder à la télévision les duels entre Schumacher et Häkkinen sur les circuits de Formule 1. Des hivers encore froids où Hermann Maier s’élançait sur les pistes de ski et dévorait les pistes, laissant ses adversaires se battre pour la place d’honneur dans le meilleur des cas.

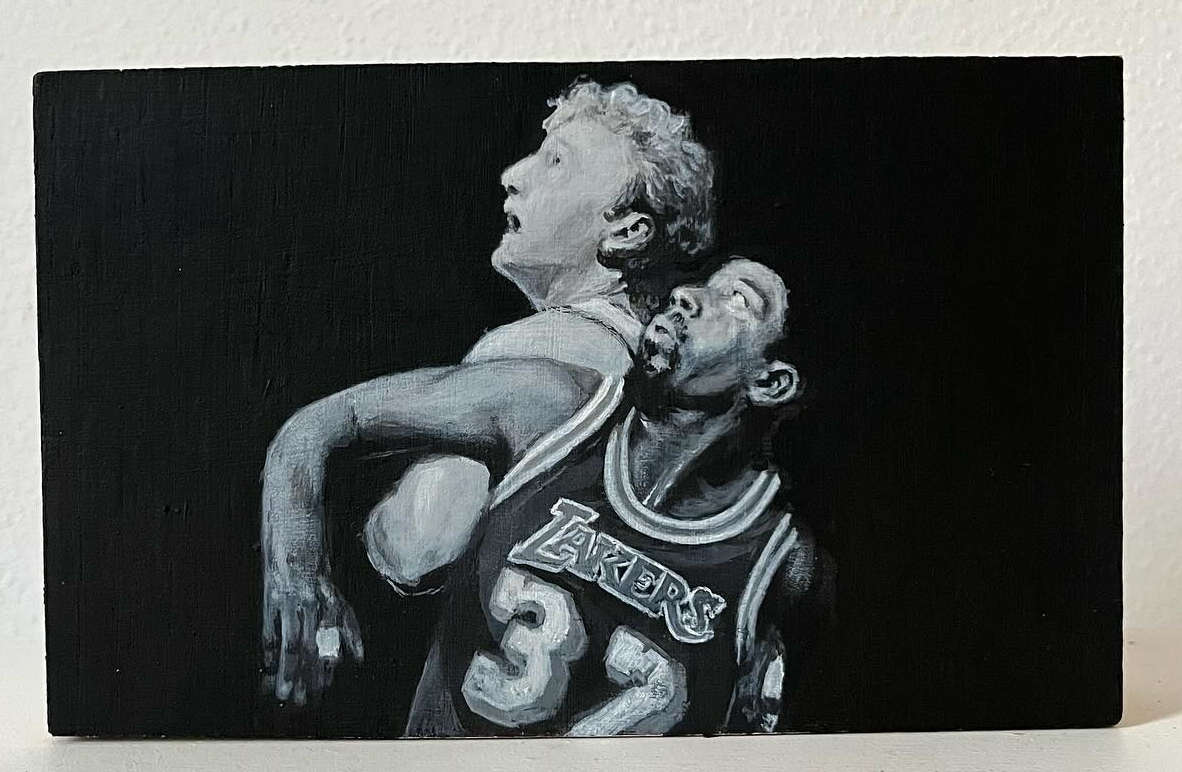

Chacun a son imaginaire sportif. Il a ses souvenirs liés à l’exploit de tel ou tel champion. Il a son panthéon de grands noms ou de noms moins connus. L’imaginaire de Simone Tribuiani, peintre de Cesenatico qui, depuis quelque temps, donne forme avec ses couleurs aux souvenirs d’exploits sportifs récents ou lointains, est peuplé de héros du football, du tennis et du basket-ball. À Bologne, lors de l’édition du 50e anniversaire d’Arte Fiera, au stand du Studio d’Arte Raffaelli, la galerie qui le représente avec Cellar Contemporary, il me montre quelques-unes de ses dernières toiles. Il y a l’Inter qui remporte la Coupe de l’UEFA 1994. Il y a la Juve avec Roberto Baggio, fraîchement vainqueur du Ballon d’or, qui sourit en montrant le trophée qu’il vient de remporter avant un match contre Foggia. Il y a une série de portraits de skieurs en noir et blanc, je reconnais Ingemar Stenmark, le plus grand de l’histoire. Il y a des basketteurs, que je n’arrive pas à distinguer, ce sont des sports que je n’ai jamais connus : j’ai juste lu le nom des Los Angeles Lakers sur un maillot. Et puis il y a Jannik Sinner. Le nouvel apôtre du sport italien.

Simone Tribuiani

Simone Tribuiani Simone Tribuiani

Simone Tribuiani

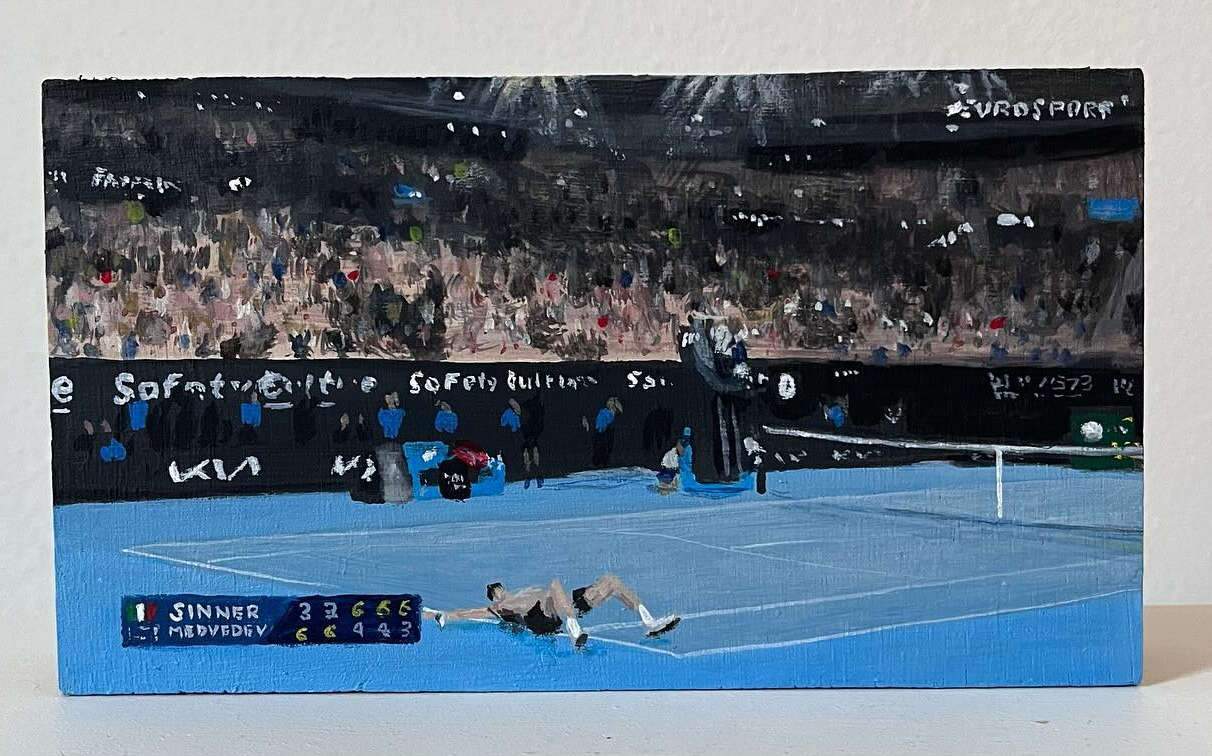

Tribuiani a capturé quelques moments de ses derniers matchs sur ses tablettes. Un match à Vienne contre son compatriote Lorenzo Sonego. Le choc avec Novak Djokovic à Malaga en demi-finale de la Coupe Davis, dernier obstacle avant la finale victorieuse contre l’Australie, l’Italie ramenant sous les Alpes ce trophée qui lui manquait depuis plus de quarante ans, depuis l’époque de Panatta, Bertolucci et Barazzutti. Et le défi final contre Daniil Medvedev à Melbourne, le premier Open d’Australie remporté par un Italien. Tribuiani sent que ce match est destiné à entrer dans l’histoire. Il a donc fixé les moments forts sur le tableau. L’une des images de la série retrace les instants qui précèdent le point du championnat, comme l’indique le titre : le violent coup droit long de Sinner, lancé à plus de 160 kilomètres à l’heure, auquel Medvedev se tient debout, incapable de s’opposer de quelque manière que ce soit. Tout près, dans Sinner’s ATP Melbourne Winner, Tribuiani suggère l’image qui, peut-être plus que toute autre, est restée dans la mémoire des Italiens, un peu comme la course de Tardelli ou celle de Grosso, comme l’accolade entre Tamberi et Barshim aux Jeux olympiques de Tokyo, comme Pantani s’arrêtant pour enfiler sa cape sur le Galibier : celle de Jannik Sinner allongé sur le sol, excité, haletant, les bras grands ouverts, rongé par la fatigue, et avec l’écran d’Eurosport fixant le score final, 3-6 3-6 6-4 6-3. "Ce sont des images fixes, des captures d’écran", me dit Tribuiani en prononçant chaque syllabe avec son accent romagnol. Sa peinture, cursive, délicate, évocatrice, au coup de pinceau fin et incertain, rappelle les miniatures de Francis Alÿs: comme le Belge, Tribuiani opère lui aussi une sorte de transfiguration de ce qu’il voit, transformant un arrêt sur image d’un événement sportif en un rêve flou, une image vacillante, le fantôme d’un match. Des couleurs pâles, des foules indistinctes, des visages sans connotation. “Je peins le sport”, poursuit Tribuiani, “parce que je porte en moi les passions de mon enfance. Et je l’associe à ma vie quotidienne, aussi parce que ces œuvres sont réalisées sur des morceaux de bois provenant de chutes de chantiers navals. Ce sont les jouets de mon enfance. Et je continue à les re-proposer de manière artistique. J’ai combiné mes passions, en somme”. Des prix très raisonnables pour ramener chez soi son souvenir sportif préféré, étant donné que les passions que Tribuiani a cultivées dans son enfance peuvent facilement coïncider avec celles d’une grande partie du public : ils vont d’un peu moins de 500 euros pour les plus petits carrés à un peu plus de 1 000 pour les plus grandes œuvres, TVA comprise.

D’un côté, il y a les personnalités qui ont marqué l’histoire du sport. Sur un mur, par exemple, il y a aussi le Napoli, vainqueur du Scudetto en 2023. Il y a tous les matchs récents de Jannik Sinner, les plus épiques, car on ne peut s’empêcher de penser que le rouquin du Tyrol du Sud, malgré ses vingt-deux ans, a déjà écrit des pages fondamentales de son sport. D’autre part, il y a les sportifs qui ont laissé quelque chose à Tribuiani : “Je crois que j’ai fait tous les sports, même si... j’ai été un perdant partout. J’ai joué au tennis, j’ai joué au football, j’ai fait du basket, j’ai même joué au base-ball. Aujourd’hui, j’ai retrouvé ma passion pour le cyclisme, que j’avais déjà quand j’étais enfant : à ce propos, j’ai appris récemment que lorsque je faisais du vélo chez les juniors de ma région, Marco Pantani courait, mais parmi les garçons un peu plus âgés”. Dans ses tableaux, on retrouve les champions de son enfance, par exemple Paolo Maldini avec son père Cesare, l’oncle Bergomi lors de la Coupe du monde en Espagne en 1982, un portrait de Zico qui “est comme une carte sacrée contemporaine”, observe l’artiste. Après tout, Pierre de Coubertin avait déjà dit que le sport est “une religion avec son Église, ses dogmes et son culte, mais surtout avec son sentiment religieux”. Pour aller plus loin, on pourrait citer Pasolini : “Le football est la dernière représentation sacrée de notre temps. C’est un rituel en arrière-plan, même s’il s’agit d’une évasion. Alors que les autres représentations sacrées, même la masse, sont en déclin, le football est la seule qui reste. Le football est le spectacle qui a remplacé le théâtre. Le cinéma ne pouvait pas le remplacer, le football oui, parce que le théâtre est une relation entre un public de chair et de sang et des personnages de chair et de sang qui agissent sur scène. Alors que le cinéma est une relation entre un public en chair et en os et un écran, des ombres. Alors que le football est à nouveau un spectacle où un monde réel, de chair et de sang, celui des tribunes du stade, se mesure à des protagonistes réels, les athlètes sur le terrain, qui se déplacent et se comportent selon un rituel précis. C’est pourquoi je considère le football comme le seul grand rituel qui reste à notre époque”.

Parfois, ce sens religieux investit à la fois le sacré et le profane : par exemple, me fait remarquer Tribuiani, l’année dernière, Naples a remporté le Scudetto à Pâques, ce qui ne lui était pas arrivé depuis une trentaine d’années. L’image que je recherche, dit l’artiste, doit m’apporter quelque chose. Certains joueurs sont presque investis d’une aura religieuse. D’autres, en revanche, ont des visages qui parlent du pays d’où ils viennent“. Il me montre un portrait de René Higuita, gardien de but funambule colombien des années 1990, une autre légende de ma génération. Une recherche ”du moment et du personnage qui m’intéresse et, je dirais, du commun, car ce sont tous des personnages qui ont laissé une trace".

Simone Tribuiani

Simone Tribuiani Simone Tribuiani

Simone Tribuiani Simone Tribuiani

Simone Tribuiani

Et de même que dans l’Antiquité la dévotion privée se professait devant de petits panneaux ou de petits polyptyques que les peintres peignaient pour les moments de recueillement domestique, de même aujourd’hui Tribuiani offre aux fidèles sportifs leurs images sacrées. On dira cependant qu’il existe aujourd’hui des photographies et des affiches qui offrent aux amateurs un support visuel à leur passion : à quoi servira un peintre pour reproduire la composition de l’équipe de l’Inter en 1994 ou le moment où Jannik Sinner a triomphé à l’Open d’Australie ? À quoi servira jamais un peintre quand il suffit d’ouvrir n’importe quel site web, n’importe quel profil Instagram, pour voir, reproduite des centaines de milliers de fois, la même image du tennisman de San Candido allongé sur la surface synthétique de la Rod Laver Arena ? On pourrait se contenter d’une réponse confortable, en se rappelant qu’une photographie ou un poster nous renvoie à une dimension de l’enfance, aux chambres où l’on accrochait les photos de nos champions préférés, et qu’un tableau donne un sentiment d’autorité plus prononcé. Ou, de manière plus mordante, on pourrait dire que la peinture est une affaire de nostalgiques, de gens qui n’ont pas encore compris que nous avons depuis longtemps franchi les frontières du troisième millénaire et que, par conséquent, un morceau de bois peint est tout au plus un bel objet vintage qui n’a pas le même charme qu’une photographie. En réalité, la question est plus grave.

On pourrait répondre, par exemple, la même chose que Francis Alÿs, puisque nous l’avons évoqué : une image peinte parvient à transmettre la complexité du monde bien mieux qu’un post sur Instagram. C’est vrai aussi pour le sport : la photographie, c’est la capture d’un moment, c’est l’arrestation d’un instant précis d’un jeu pris au milieu de son déroulement. La photographie, c’est la présence. La peinture est, si l’on veut, son contraire : c’est le retravail, plus ou moins conscient, de cet événement. La peinture, c’est l’absence. Ou plutôt : c’est l’absence qui suggère néanmoins la vue d’un lieu, d’un moment. Elle sert à construire ou à reconstruire des mondes, c’est une impulsion électrique qui éveille notre imagination. Les peintres d’images pieuses du XVIe siècle le savaient bien, qui avaient à l’esprit l’enseignement des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola : “la composition consistera à voir avec la vue de l’imagination le lieu matériel où se trouve la chose que je veux contempler”. L’image peinte suscite une vision. Et l’image peinte par Tribuiani, voilée par la brume de la distance temporelle, suscite la vision d’un exploit sportif, qui a peut-être fait partie de notre vie : les joueurs sur le terrain ne sont pas reconnaissables, les lignes sur le terrain sont floues, les lettres des retransmissions télévisées se distinguent à peine, les chiffres des scores sont difficiles à lire, car plus on s’éloigne de l’événement, plus il est difficile de se le remémorer. Les images de Tribuiani sont des réminiscences peintes, elles nous apparaissent sous la même forme que les souvenirs dans notre esprit. Des images vagues, brumeuses, confuses comme de la fumée, mais si présentes, si vivantes, si capables d’enflammer des sensations endormies, recouvertes par les brumes des années. Le fan de l’Inter le moins exagéré ne se souviendra pas par cœur de la composition de l’équipe qui a gagné la Coupe de l’UEFA, il se rappellera à peine les noms de Zenga, Bergkamp et quelques autres. Le fan de la Juventus ne se souviendra pas de tous les noms des coéquipiers de Roberto Baggio. Le passionné de ski ne se souviendra pas de qui est arrivé derrière Ingemar Stenmark aux Jeux olympiques de Lake Placid. Aujourd’hui, presque tout le monde peut répéter par cœur le score du match Sinner-Medvedev. Mais dans quelques années, nous aurons presque tous oublié, peut-être même oublié le nom de l’adversaire de Sinner. En revanche, nous nous souviendrons que toute l’Italie, pendant quelques jours, a été en admiration devant ce garçon maigre et roux qui a écrit un nouveau chapitre de l’histoire du tennis. Et nous nous souviendrons de l’endroit où nous étions à ce moment-là, des personnes avec lesquelles nous l’avons partagé, de ce que nous faisions. Cependant, se souvenir n’est pas nécessairement synonyme de nostalgie. Le souvenir est un moment de suspension de la réalité dans lequel entre l’infini. Ou dans lequel, tout au plus, une émotion est produite. Et c’est sur ce terrain que les photos de sport de Tribuiani ouvrent leur miroitement.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.