Du Mont Fuji à l'Etna et au Vésuve : une histoire de l'art géologique

Nous appartenons à quelque chose de beau", promettent les panneaux publicitaires d’une multinationale de cosmétiques. Or, selon Kant, c’est la beauté qui nous est inhérente et qui n’est intelligible qu’à travers le prisme des sentiments. La base de la pensée moderne se situe entre la raison et les sentiments, entre les Lumières et le Romantisme, depuis la dialectique de Nietzsche de 1870 entre l’apollinien et le dionysiaque jusqu’à la découverte de la coopération dans le cerveau humain entre le cortex et le système limbique. En philosophie, la beauté, associée au Bien et au Vrai, constitue les valeurs universelles transcendantales (c’est-à-dire qui dépassent la réalité empirique et nos limites cognitives) de l’être. En bref, la beauté est là, elle nous affecte et a un impact sur nous, même lorsqu’elle n’est pas valorisée. Mais sans une culture capable de traiter et d’élaborer son étonnement, la beauté reste à toutes fins utiles une substance psychoactive, agissant sur nos esprits, déjà fortement dépendants, d’utilisateurs et de consommateurs comme un narcotique.

La culture est une régulation nécessaire, non seulement de notre vie sociale, mais aussi de nos fonctions cérébrales. Aujourd’hui, dans l’impasse d’une société déculturée par le consumérisme, c’est comme si nous étions tous un peu des défoncés à la merci des effets secondaires de l’être, des hyper-existentialistes.

Presque à la même latitude, comme un trait d’union de dix mille kilomètres de la plaque eurasienne, nous avons deux symboles majeurs de l’Orient et de l’Occident, plus encore que les chaînes de l’Himalaya et du Mont Blanc : les volcans Fuji et Etna, inscrits au patrimoine mondial de l’humanité en 2013, il y a un peu plus d’une décennie. Culminant tous deux à plus de trois mille mètres, bien qu’érigés aux antipodes et actifs de manière différente, les deux volcans ont le même effet sur nos esprits, que nous les observions depuis les provinces de Tokyo ou de Catane : la grandeur, la majesté de leur forme conique et iconique provoque instantanément extases et épiphanies, nous envoûte et nous contraint, mieux que tout absolutisme, gouvernement ou sanctuaire, à la révérence, à la contemplation et au recueillement contre tout tourisme de masse, installations de ski et autres dérives consuméristes.

![Katsushika Hokusai, Jour clair avec un vent du sud [Fuji rouge] (Gaifu kaisei), de la série Katsushika Hokusai, Jour clair avec un vent du sud [Fuji rouge] (Gaifu kaisei), de la série](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/2987/hokusai-fuji-rosso.jpg)

Les volcans sont, lorsqu’ils sont actifs et le plus souvent au-dessus de villes surpeuplées, la manifestation la plus puissante de la Vie avec une majuscule sur notre planète, comme des aortes battantes au-dessus d’un cœur qui bat (le noyau au centre de la terre est probablement radioactif) et en même temps la conscience que la terre, et pas seulement nous, est vivante.

Nous “habitons” tous, comme des bactéries, un géant qu’est la planète Terre, en mouvement et en transformation constants ; il y a cette conscience sous-jacente dans l’étonnement qui nous saisit à la vue du sommet d’un grand volcan au loin, lorsqu’il est enneigé, enveloppé ou encadré par des conditions atmosphériques suggestives, des rayons et des brumes, des levers de soleil et des menaces d’éruptions. Toute la science du monde ne suffit pas à éteindre cette prévalence du mythologique dans la Création. Au premier regard sur la nature, surtout loin des villes et de nos autres formes d’habitat, l’animisme prévaut et la laïcité s’efface, nous sommes inévitablement envahis par le sacré et tout frappés de mysticisme.

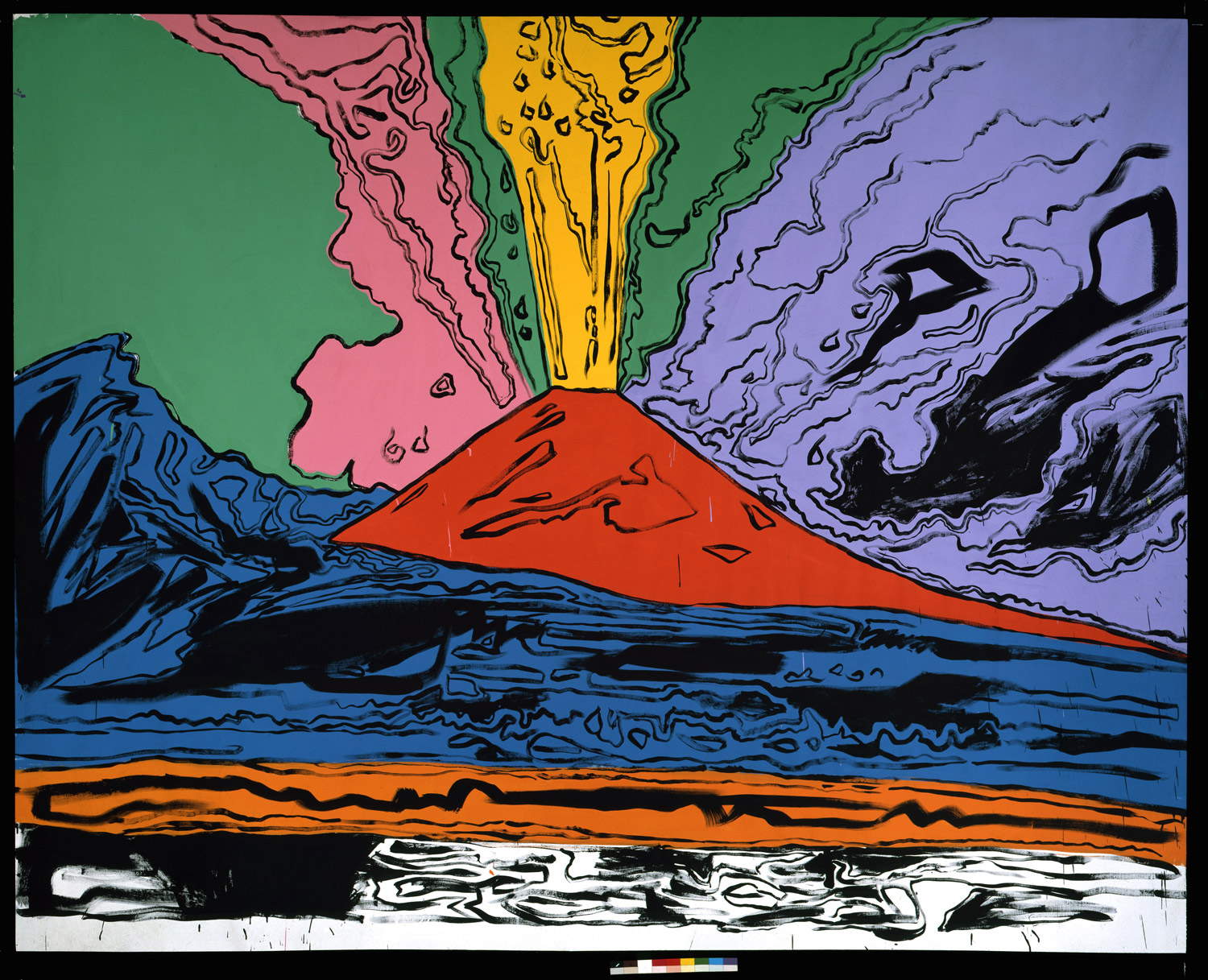

Hokusai et Hiroshige, et un siècle plus tard leur descendant américain Warhol, ont su extraire l’essentiel de l’effroi volcanique universel et en faire un format graphique, un nouveau canon esthétique, bien au-delà du genre vedutista de Vanvitelli à Canaletto entre les XVIIe et XVIIIe siècles, qui a conquis le monde et marqué le début de l’avant-garde et de l’art contemporain en Occident.

Jusqu’à la Grande Vague du maître Hokusai, qui fait partie de sa magistrale série de 36 vues du mont Fuji gravées sur bois en 1830, devenue par la suite la plus célèbre des ukiyo-e (estampes artistiques de l’époque d’Edo, littéralement “images du monde flottant”), le Japon avait été pendant deux siècles et demi un Sakoku, une autarcie, hermétique et imperméable aux influences extérieures, au christianisme et à la première révolution industrielle. Après la signature de la Convention de Kanagawa en 1854 sous la pression américaine, les premières estampes japonaises débarquent en Europe via l’administration navale hollandaise au port de Nagasaki et finissent par bousculer l’académisme européen. Collectionnées, imitées, étudiées par des écrivains comme les frères Goncourt, puis décodées dans le réalisme de Courbet, par Manet et les impressionnistes naissants en France, Degas, Monet, Renoir, Pissaro, puis Gauguin, Van Gogh et Toulouse-Lautrec, elles ont donné naissance au japonisme, fil conducteur de l’avant-gardisme du XIXe siècle.

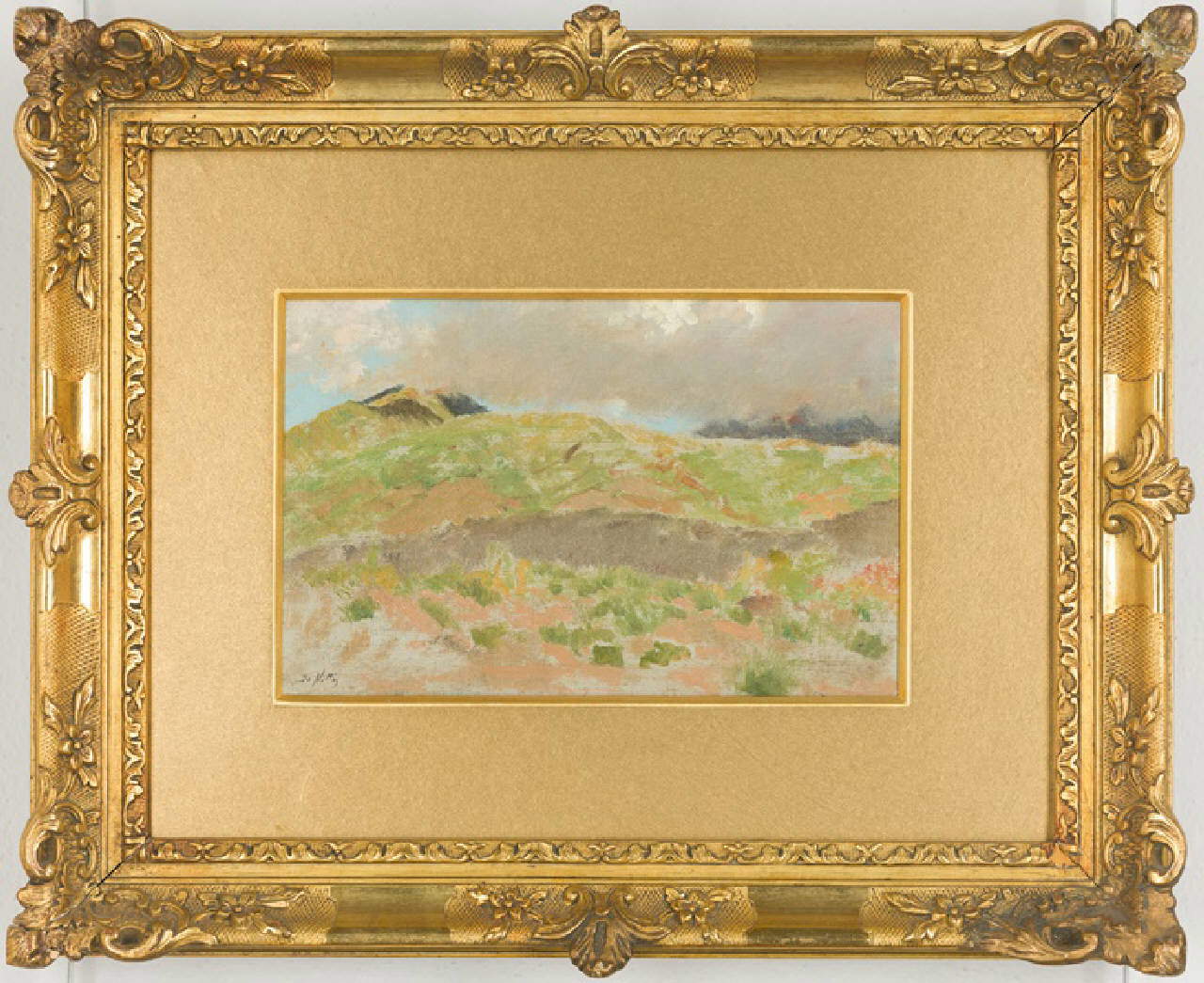

L’un des acteurs majeurs de la première exposition collective privée de l’histoire ouverte au public en 1874 dans les studios photographiques de Nadar, l’Italien De Nittis était revenu à Naples, échappant momentanément à Paris lors de la guerre franco-prussienne de 1870-71. Et c’est précisément pendant cette parenthèse napolitaine que De Nittis eut l’intuition de réinterpréter le format japonais à la sauce campanienne, reléguant à l’histoire ses 12 huiles sur les pentes du Vésuve, haut lieu de l’impressionnisme par la présence fulgurante et la mutabilité du volcan en éruption, donc supérieur en termes d’instantanéité et de variation à l’autre sujet tout aussi monumental mais statique choisi par Monet, à savoir la série des trente huiles de la cathédrale de Rouen.

Un siècle plus tard, l’Américain Andy Warhol ne pouvait manquer d’inclure ce format devenu traditionnel dans l’Olympe du Pop Art, avec son Vésuve, une série de 17 sérigraphies de 1985 dédiée au volcan symbole de Naples et fruit de sa rencontre avec le galeriste Lucio Amelio. En quoi l’Italie est-elle révolutionnaire dans l’histoire de l’art mondial avec son juste équilibre entre une nature vivante et puissante et ce carrefour de cultures et de civilisations dans lequel chacun se reconnaît ?

Bien que les géologues nous assurent qu’ils sont autonomes et qu’il n’existe pas de conduits de lave reliant les volcans du monde, nous savons qu’ils naissent tous là où les principales plaques tectoniques de la planète se rencontrent et s’entrechoquent, comme si ces édifices volcaniques ou centres éruptifs, comme on les appelle scientifiquement, étaient des manifestations primordiales de nos véritables frontières, des anti-villes naturelles et des indicateurs de l’endroit où, paradoxalement, nous n’aurions jamais dû construire ou nous installer.

Européenne sur le plan politique mais déjà quelque peu américaine sur le plan géologique, l’Islande est, au large du Groenland, le seul pays au monde qui soit une île entièrement volcanique (et en expansion rapide), et l’une des rares parties émergées de la dorsale médio-atlantique. L’Islande est littéralement coupée en deux, c’est le pays où l’on peut voir de ses propres yeux la fracture et la séparation entre les plaques nord-américaine et eurasienne, une métaphore parfaite pour certains forçages du pacte atlantique. La “ceinture de feu”, dont le Fuji n’est qu’un des nombreux points chauds, se trouve au contraire de l’autre côté, là où les deux plaques bordent le Pacifique.

D’un point de vue géologique, l’histoire de l’art contemporain à ce jour est le résultat de l’affrontement de l’Eurasie avec la plaque africaine et la plaque nord-américaine. Qui sait, les volcans continentaux ne sont peut-être pas les lieux à partir desquels nous devrions raisonnablement discuter et fixer nos véritables frontières géopolitiques aujourd’hui.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.