Le musée de l'anatomie humaine de Pise, un voyage à travers le corps humain parmi les momies et les têtes embaumées

Les collections des musées universitaires tirent généralement leur origine d’une conception des Lumières qui a transformé une approche encyclopédique du savoir en une approche spécialisée. Guidées par cette nouvelle exigence, les collections qui avaient commencé comme Wunderkammer, avec l’intention d’étonner autant que d’éduquer, ont été démembrées pour se reformuler en musées des sciences, appendices didactiques de l’étude universitaire. Les mêmes événements se retrouvent dans les musées universitaires de Pise, où, par exemple, la Wunderkammer grand-ducale, autrefois attenante au jardin botanique, a été démantelée au fil des siècles pour donner naissance à plusieurs musées. Malgré la spécialisation de ces réalités, certains conservent des vestiges relevant de plusieurs domaines. C’est le cas du musée d’anatomie humaine “Filippo Civinini”, capable de réunir dans ses collections des pièces scientifiques, archéologiques et artistiques.

Ses origines sont liées à l’étude de la médecine et en particulier de l’anatomie à l’université de Pise, qui fut l’une des premières en Italie à disposer d’une école d’anatomie. Cette clairvoyance est due à Cosimo I dei Medici qui, au XVIe siècle, institua l’enseignement de la médecine, encourageant l’enseignement et la recherche par l’utilisation de cadavres: cette pratique ne pouvait jusqu’alors se faire que dans des conditions illégales, et resta longtemps interdite dans les territoires sous la domination de l’Église romaine. Au milieu du XVIe siècle, Pise s’est dotée d’un premier théâtre anatomique, où les étudiants pouvaient assister à des cours dispensés en disséquant des cadavres. Au fil des siècles, le théâtre a trouvé différents emplacements, passant de la Via della Sapienza à une salle du Spedale di Santa Chiara. C’est sur cette base que le musée anatomique a vu le jour, répondant essentiellement à deux besoins : le besoin didactique, fondamental en l’absence de cadavres, et le besoin politique de combler l’absence d’une collection anatomo-physiologique, déjà présente dans de nombreuses universités et villes.

En 1829, Tommaso Biancini, professeur d’anatomie, fonda le premier cabinet d’anatomie, grâce également au soutien du Grand-Duc Léopold II. Malheureusement, en raison de problèmes de santé, il n’a pas pu achever son travail de réorganisation, qui a été confié au médecin pistois Filippo Civinini. La collection du Cabinet ne comprenait au départ qu’une soixantaine de pièces anatomiques, mais elle s’est rapidement enrichie de modèles provenant de la collection personnelle de Civinini, qui en a fait don à l’Université. En 1836, le médecin devient directeur du musée et, à ce titre, parcourt l’Italie dans le but d’enrichir la collection. En cinq ans, le musée compte vingt-trois employés et plus de cent vingt dons de spécimens anatomiques provenant de particuliers et de musées, auxquels s’ajoutent d’importantes donations de livres et de manuscrits en rapport avec les pièces anatomiques.

Ce travail acharné a permis d’obtenir, en 1841, 1327 préparations conservées, que Civinini s’est empressé de décrire et de cataloguer. Dans le premier musée, des spécimens humains étaient également juxtaposés à des spécimens d’animaux, dont on trouve encore des traces aujourd’hui, ce qui, à une époque où la théorie de l’évolution de Darwin n’avait pas encore vu le jour, a suscité de nombreuses discussions. En 1839, la première réunion des scientifiques italiens, un congrès qui rassemblait des savants du monde entier, s’est tenue à Pise et, à cette occasion, le Gabinetto Anatomico Pisano, dont on peut dire que la réorganisation était achevée, a été offert au public.

Grâce au livre des signatures, il est possible de déduire que les visiteurs de l’époque n’étaient pas seulement des médecins, mais aussi des ingénieurs, des hommes de lettres, des commerçants, des artisans, etc. Les successeurs de Civinini ont également enrichi le musée, et cet afflux s’est poursuivi, bien qu’en 1884, avec la fondation de l’Institut d’anatomie pathologique, un musée d’anatomie pathologique ait été créé, dont les préparations ont été prélevées sur le musée d’anatomie humaine.

Aujourd’hui, le musée est situé dans l’Institut d’anatomie humaine de l’École de médecine, à quelques centaines de mètres de la Tour penchée et directement en face du Jardin botanique de l’Université de Pise. D’élégantes vitrines en bois de cerisier abritent une collection vaste et variée, composée de reliques très intéressantes.

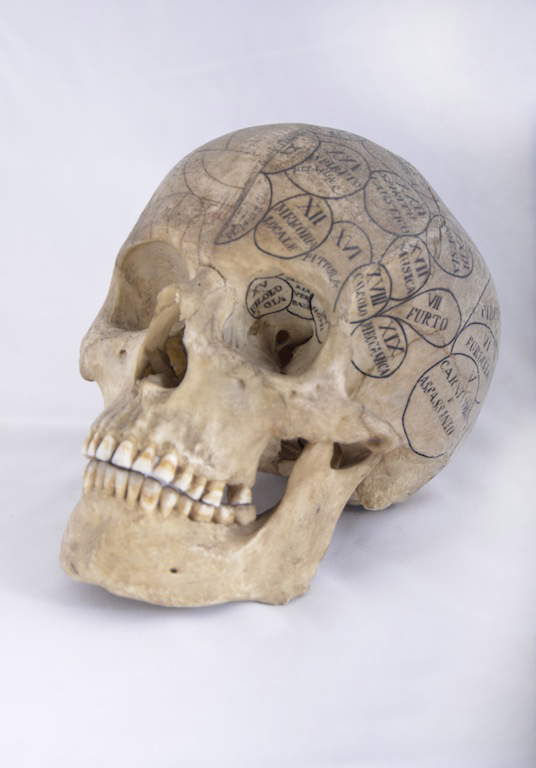

Par exemple, une riche collection de crânes humains, parmi lesquels il convient de mentionner un crâne avec les os qui le composent désarticulés (modèle éclaté) et une carte phrénologique, c’est-à-dire un crâne montrant les conceptions de la doctrine pseudo-scientifique de la phrénologie, selon laquelle les aptitudes psychiques et mentales d’un individu dépendent de la morphologie de son crâne ; Ainsi, selon les protubérances osseuses, on peut être doté d’un “esprit meurtrier”, ou prédisposé au “vol”, au “calcul”, etc. Plus vaste encore est la collection ostéologique, qui compte des squelettes entiers, certains composés artificiellement avec des fils de fer reliant les os entre eux, d’autres naturels, avec des ligaments conservés. Et encore des squelettes de taille exceptionnelle, ou appartenant à des populations humaines différentes. De taille moyenne, la collection embryologique présente, grâce à des préparations sèches, des squelettes de fœtus et de nouveau-nés, âgés de soixante jours à deux ans.

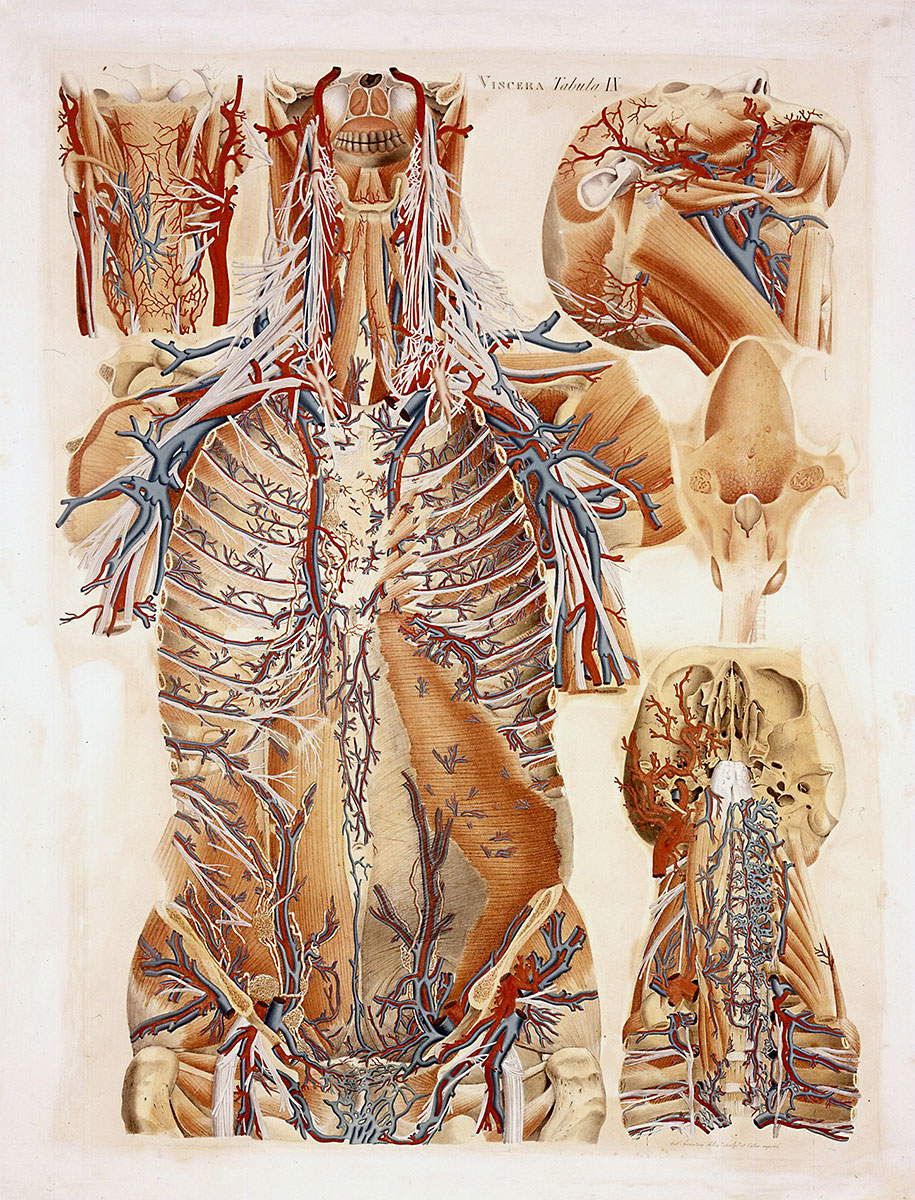

Des préparations anatomiques, parfois obtenues à sec, d’autres conservées dans l’alcool, sont réparties dans l’espace. Elles permettent d’isoler et d’expliquer différents phénomènes et appareils. Par exemple, dans la section d’angiologie, on trouve des préparations consacrées au cœur et aux vaisseaux sanguins, réalisées à l’aide de la technique d’embaumement et de l’injection de plâtre coloré dans les cavités. Le musée possède également des statues anatomiques, obtenues à partir de cadavres entiers, qui représentent l’organisme humain dans son intégralité ou en sections. Curieuses sont les deux préparations dermatologiques représentant des coupes d’épiderme tatoué, dont les tatouages remontent à 1820, montrant ainsi que cette pratique, très en vogue aujourd’hui, a des origines très anciennes.

Les modèles sont réalisés dans les matériaux les plus divers : en cire colorée, l’intéressant corps grandeur nature d’un jeune homme, dont la pose mélancolique d’abandon témoigne également d’un certain raffinement esthétique. La momie de Gaetano Arrighi, un criminel qui, dans la première moitié du XIXe siècle, fut emprisonné dans le bagne de Livourne, est très célèbre. À sa mort, son corps, qui n’avait été demandé par aucun membre de sa famille, a servi de base à l’expérimentation d’une technique d’embaumement inventée par le médecin palermitain Giuseppe Tranchina. Cette méthode, qui consistait à injecter de l’arsenic et du mercure pour lutter contre la décomposition, s’est avérée très fonctionnelle, comme en témoigne l’état de conservation.

La momie d’Arrighi a été conservée pendant de très longues années à l’Ospedale Civico di Livorno, oubliée dans un sous-sol, avant d’être finalement retrouvée il y a quelques années et confiée au Museo di Anatomia Umana de Pise.

Les tables de Mascagni, réalisées par Paolo Mascagni, professeur à l’université de Pise au XIXe siècle, qui sont conservées le long de la galerie du premier étage de la section d’anatomie humaine, sont fascinantes. Mascagni a conçu de somptueuses planches anatomiques aquarellées représentant le corps humain grandeur nature, dans ses différentes composantes, et qui ornaient à l’origine les murs du théâtre anatomique.

Un noyau certes hétérogène pour la collection anatomique, mais d’un grand intérêt, est également la riche collection archéologique, composée de nombreuses reliques. Parmi eux, plus d’une centaine de vases appartenant à des peuples précolombiens tels que les Chimú, qui vivaient à l’origine le long de la côte du Pérou. Il s’agit d’objets fabriqués entre le XIIe et le XVIe siècle, qui servaient d’objets funéraires et dans lesquels on a également trouvé des restes de plantes, aujourd’hui disposés dans des ampoules de verre dans le musée.

Des vases parfois anthropomorphes ou décorés d’effigies d’animaux, auxquels appartiennent également les vases siffleurs, dont le nom dérive du bruit émis par l’air lorsque le récipient est vidé, sont entrés au musée dès la seconde moitié du XIXe siècle, grâce aux fouilles effectuées par Carlo Regnoli, et la collection a également été enrichie par les dons de la baronne Elisa de Boileau. La même collection comprend des crânes, des ustensiles et quelques fardos, c’est-à-dire des enveloppes en tissu qui enveloppaient le défunt. À cela s’ajoutent deux momies entières, obtenues par un processus spontané favorisé par le climat aride de la côte péruvienne, prises dans une position fœtale qui peut être liée à une pratique spirituelle et religieuse. L’une des deux momies présente également un crâne artificiellement déformé.

Une sélection de têtes embaumées, également d’origine péruvienne, est encore plus troublante. Il s’agit de huit têtes, dont celles de deux bébés de quelques mois, appartenant à des individus décapités. Des études récentes ont émis l’hypothèse que ces restes pourraient appartenir à des hommes d’origine européenne, peut-être victimes d’un massacre, mais les informations à ce sujet sont encore limitées.

L’expédition franco-toscane menée en Égypte entre 1828 et 1829 par les célèbres égyptologues Ippolito Rosellini et Jean-François Champollion est probablement à l’origine de deux momies égyptiennes, dont l’une est encore conservée dans son sarcophage. La tombe a conservé ses splendides peintures polychromes, l’une représentant un cortège de dieux, l’autre la “pesée des âmes”. L’une des momies, récemment examinée, présentait l’absence d’organes due à l’éviscération rituelle appliquée au cadavre pour le conserver, et une narine dilatée, l’encéphale du défunt ayant été extrait de cette cavité.

Certes, la collection du musée d’anatomie humaine de l’université de Pise n’est pas une visite conseillée aux esprits les plus impressionnables, mais grâce à sa collection variée et multidisciplinaire, elle peut offrir une expérience d’un grand intérêt non seulement pour les spécialistes de la médecine et de l’anatomie, mais aussi pour les passionnés d’anthropologie et d’archéologie, et pour tous ceux qui veulent mieux comprendre la nature de l’homme. En outre, un aspect qui n’a peut-être pas été recherché par les organisateurs du musée est celui de devenir une sorte de memento mori, une démonstration plastique du fait que l’existence humaine a toujours été caractérisée par une certaine éphémérité.

|

| Le musée de l'anatomie humaine de Pise, un voyage à travers le corps humain parmi les momies et les têtes embaumées |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.