L'histoire de la longue relation entre l'homme et l'animal au musée anatomique vétérinaire de Pise

Lorsque Caspar Friedrich Neickel publie en 1727 son traité de muséographie, consacrant pour la première fois l’usage du terme pour désigner les sciences muséologiques, il recense minutieusement les musées, études et collections d’Europe dans le vaste répertoire qui accompagne son ouvrage. Parmi ceux-ci, les musées scientifiques occupent une place importante, voire prééminente, car ils répondent au goût pour le savoir encyclopédique et les nouveaux concepts que propageait le siècle des Lumières. Or, à l’époque contemporaine, les musées scientifiques, à l’exception peut-être de ceux d’histoire naturelle, ne semblent pas susciter le même enthousiasme. Pourtant, leur importance n’est pas à remettre en cause, car non seulement ils contiennent souvent des vestiges évoquant des découvertes et des formulations théoriques, mais ils servent aussi de pont entre la culture scientifique et la culture humaniste. Ces exemples se retrouvent fréquemment dans les musées universitaires, qui ont été créés en tant qu’annexes pédagogiques et qui sont aujourd’hui les gardiens de précieux témoignages de l’étude de la science au fil du temps. Le musée anatomique vétérinaire de l’université de Pise en est un exemple concret.

Situé au sein du département des sciences vétérinaires, le musée a été créé dans le but premier de documenter les particularités anatomiques des animaux domestiques, en particulier des mammifères élevés par l’homme à des fins économiques. Bien qu’il soit difficile d’établir l’année exacte de sa fondation, le musée a été un témoin silencieux dudébut de l’histoire de la médecine vétérinaire à l’Université de Pise. Dès le XVIIIe siècle, dans la ville de la Tour penchée, plusieurs savants s’étaient distingués dans le domaine de l’hippologie, la science liée à l’étude du cheval. Mais ce n’est qu’en 1818 que le Bolonais Vincenzo Mazza, vétérinaire de la Grande Armée napoléonienne, décida, après la chute de l’Empereur, d’ouvrir une école publique de zoologie à Pise. Malgré le prestige de l’école, à laquelle participèrent des personnages importants comme le chimiste Giuseppe Branchi et le botaniste Gaetano Savi (figure fondamentale dans l’histoire du musée et du jardin botanique de Pise), son histoire s’acheva en 1821.

Dix-huit longues années se sont écoulées avant qu’en 1839, Melchiorre Tonelli, vétérinaire municipal et responsable de la cavalerie et des races chevalines impériales, ne crée la première chaire de zoologie, rattachée à la faculté de médecine et de chirurgie de l’université de Pise. Cette expérience échouera elle aussi en 1851 avec la suppression de la chaire. En 1859, le gouvernement décide de créer une section agraire et vétérinaire, rattachée à la faculté des sciences mathématiques et naturelles de l’université, et crée enfin la chaire de médecine vétérinaire et d’élevage.

En 1874, avec l’introduction de nouvelles disciplines, l’étude se détache des sciences agricoles et devient une structure autonome au sein de la Regia Scuola Superiore di Veterinaria. C’est dans ce nouvel espace que furent organisées les préparations anatomiques, c’est-à-dire les parties obtenues par dissection d’un cadavre et traitées pour être conservées, collectées au cours de ces longues années, dont les plus anciennes remontent à l’enseignement de Mazza. C’est ainsi qu’est né le premier embryon du Musée d’anatomie vétérinaire, qui s’enrichira considérablement de nouvelles préparations, surtout entre le XIXe et le XXe siècle.

Cependant, cet afflux a été freiné au cours du nouveau siècle par l’utilisation du formol pour la conservation des spécimens anatomiques, rendant ainsi l’utilisation des préparations obsolète. De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soins nécessaires à la conservation des modèles ont été négligés et les objets exposés ont été endommagés, peut-être aussi par des actes de vandalisme, ce qui a entraîné la perte d’une partie des collections importantes. En 1965, le musée a été transféré dans la nouvelle Faculté de médecine vétérinaire de Le Piagge, où il se trouve encore aujourd’hui.

Aujourd’hui, la visite du musée offre une expérience d’une rare beauté, car il est réparti dans une vaste salle, remplie d’anciennes vitrines en bois datant de la fin du XIXe siècle, qui restituent l’atmosphère d’un musée figé dans le temps. Elle abrite pas moins de 900 animaux exposés, appartenant à des espèces que l’homme a utilisées ou accompagnées tout au long de son histoire, comme les animaux d’élevage, de compagnie et de bât. L’espèce la plus présente est le cheval, qui a joué un rôle fondamental dans le développement de la civilisation dans différents domaines tout au long de l’histoire de l’humanité.

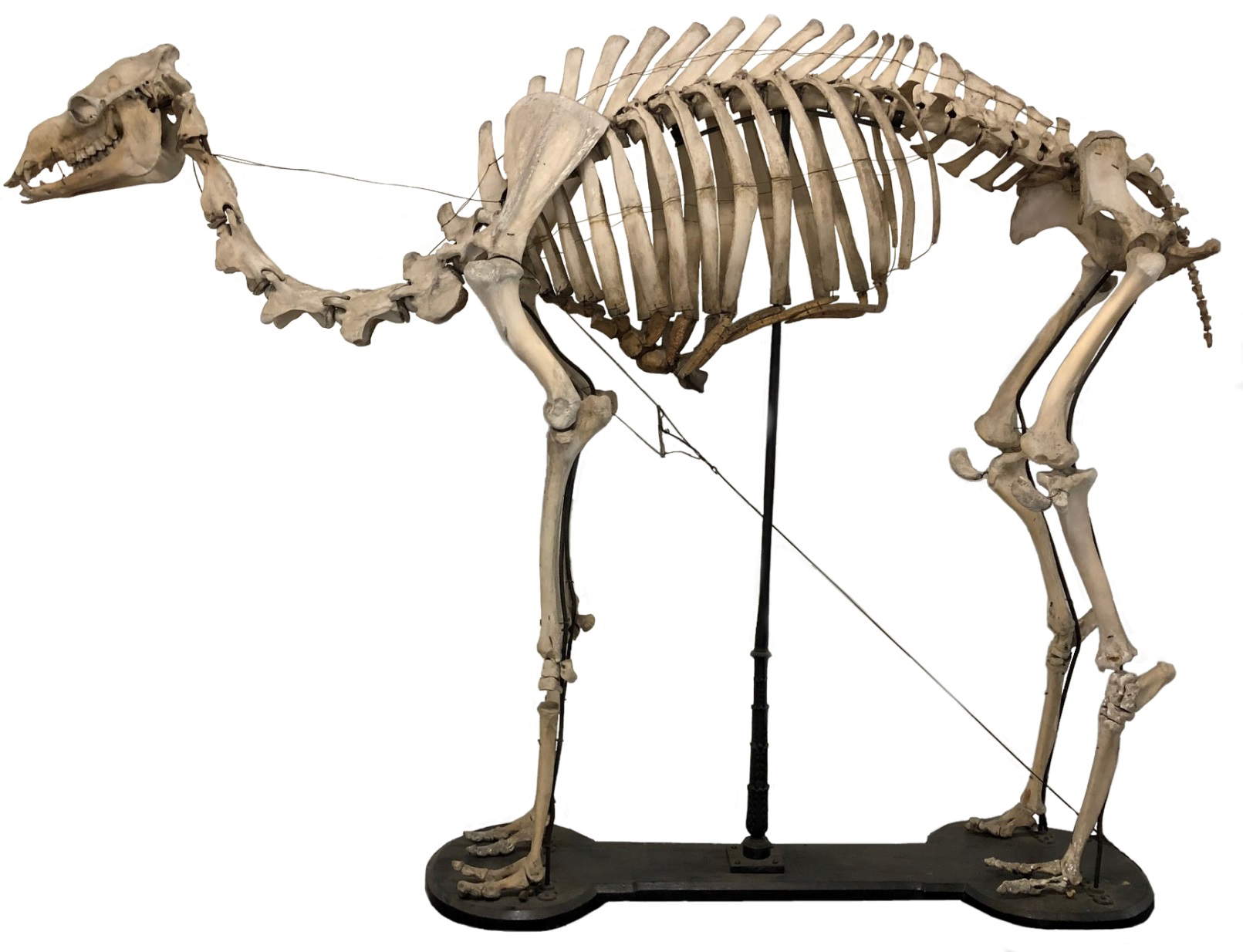

Des squelettes complets de grands animaux accueillent le visiteur dès ses premiers pas dans le musée. Les squelettes, aujourd’hui comme hier, étaient préparés de différentes manières : de manière naturelle, en laissant le corps se décomposer sous terre, ou par un procédé artificiel, qui consistait à faire bouillir la carcasse et donc à blanchir les os.

Au musée vétérinaire de Pise, les squelettes complets comprennent des chevaux, des bovins, mais aussi des spécimens de la famille des cervidés, appartenant généralement à la faune du domaine de San Rossore, près de Pise. C’est précisément de là que proviennent les restes de dromadaires. Le troupeau de “chameaux”, comme on les appelait communément et comme Gabriele D’Annunzio les mentionne également dans ses vers de l’Alcyone, serait arrivé en Toscane dès le XVIIe siècle comme cadeau destiné à la famille grand-ducale. Après s’être acclimatés, ils ont été élevés pour être utilisés dans les travaux agricoles, atteignant un nombre d’environ 200. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils furent négligés et utilisés comme chair à canon par les troupes allemandes, et disparurent définitivement du parc dans les années 1960. Récemment, cependant, quelques spécimens ont été réintroduits. Deux squelettes de dromadaires, un adulte et un petit, ainsi que d’autres animaux exotiques disparus sont conservés au musée.

Parmi les différentes collections, on trouve la section de la cranioteca, où sont disposés les crânes de nombreux animaux, dont le dauphin, le buffle, le tigre et l’homme, ce qui permet des comparaisons immédiates. La préparation du crâne éclaté, c’est-à-dire désarticulé en toutes ses parties, est également intéressante. Cette technique est réalisée par différentes méthodes, l’une des plus courantes étant de placer des graines de haricots ou de pois dans le trou occipital de l’animal, puis de boucher la cavité avec un bouchon de liège humidifié. Les graines, en germant, exercent une pression et séparent les os de manière naturelle sans affecter leur anatomie.

La collection de dents de carnivores, d’équidés et de ruminants est également importante, car, en fonction de l’état d’usure, on peut déduire l’âge du spécimen. Dans les vitrines, les objets exposés, souvent munis de cartouches anciens, sont classés en fonction de l’appareil auquel ils appartiennent. Une grande vitrine contient de grands organes creux du système digestif de divers animaux.

Dans les préparations insufflées, les organes sont placés sur des supports métalliques, puis remplis d’air et laissés à sécher sur place. Cela permet de montrer l’organe dans sa taille réelle, comme l’intestin grêle entier de grands herbivores qui conserve ses caractéristiques morphologiques. Les préparations de membres antérieurs et postérieurs étaient autrefois fondamentales pour l’étude de la podologie animale, nécessaire dans une société où les animaux étaient le principal moyen de transport et de travail dans les champs. Ces préparations mettent en évidence les systèmes squelettiques, les ligaments et les articulations, les artères et les veines, ainsi que de nombreux autres aspects.

Une riche sélection de cœurs de différentes espèces animales est exposée au musée, certains présentés en sections et préparés selon la technique de l’insufflation ou de l’injection, qui consiste à insérer de la cire et de l’arsenic pour consolider le système vasculaire artériel et veineux, tandis qu’à l’extérieur, ils étaient enduits de pigments colorés.

L’une des collections les plus rares est celle des placentas, provenant principalement de bovins et de petits ruminants. Mais la pièce la plus étonnante est peut-être le placenta d’un dromadaire, de taille considérable, montrant la circulation materno-fœtale et le cordon ombilical. Une autre rareté du musée est la collection tératologique, du nom de la science qui étudie les altérations du patrimoine génétique à l’origine de malformations qui modifient la structure anatomique et fonctionnelle normale des organes.

D’autres expositions présentent l’ensemble tête-cou-poitrine, rendant visible l’appareil squelettique des animaux, la musculature et l’emplacement de certains organes, tandis que d’autres encore présentent l’appareil reproducteur, montré isolément et conservé de diverses manières ou inséré dans des complexes plus vastes identifiant plusieurs régions du corps.

Il existe encore de nombreuses collections qui ont été utilisées dans le passé à des fins didactiques, mais qui continuent d’offrir un support utile à l’étude et sont également intéressantes pour le visiteur qui n’est pas familiarisé avec le sujet.

Le musée dispose également d’un laboratoire didactique pour les élèves de tous âges, où, à travers la comparaison de parties de squelettes, de crânes ou de membres, il est possible d’identifier et de montrer les différences interspécifiques entre divers animaux, ainsi que la relation entre l’animal domestiqué et son ancêtre sauvage. De plus, la visite est rendue plus accessible grâce à un audioguide en ligne, consultable par téléphone ou tablette, qui permet aux visiteurs d’apprécier les différentes collections du musée en toute autonomie.

Bien que le Musée anatomique vétérinaire de l’Université de Pise présente des collections spécifiques qui ne sont pas toujours faciles à lire, grâce à la suggestion de ses espaces figés dans le temps et à la multitude d’objets exposés de haute valeur scientifique et didactique, également capables de raconter des aspects historiques et culturels de notre passé, il réussit à susciter une grande fascination et un grand intérêt, en démontrant larelation inextricable qui a toujours distingué notre civilisation : celle entre l’homme et l’animal.

|

| L'histoire de la longue relation entre l'homme et l'animal au musée anatomique vétérinaire de Pise |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.