Depuis plus d’une décennie, Cristina Beltrami, comme de nombreux chercheurs qui gravitent autour de la lagune, s’intéresse à l’histoire de la Biennale de Venise, en concentrant son attention sur la relation complexe et pas toujours linéaire des premières éditions avec la sculpture contemporaine : Une question difficile, à poursuivre dans les plis des revues de l’époque - souvent seulement quelques lignes en marge de la chronique picturale - combinée à une fouille obstinée dans les archives de l’Asac à Marghera, en essayant de recoudre en un itinéraire cohérent une histoire autrement fragmentaire qui est restée longtemps dans l’ombre. De cet engagement constant et patient naît un volume important comme La scultura alla Biennale di Venezia 1895-1914. Una presenza in ombra (La sculpture à la Biennale de Venise 1895-1914. Une présence dans l’ombre), publié par les éditions Zel et destiné à rester un point de passage crucial pour récupérer et revisiter une série d’histoires détaillées qui ont traversé la polyphonie d’épisodes et de propositions qui ont caractérisé l’événement dès le début, alors que les jardins du Castello s’enrichissaient de nouveaux pavillons nationaux.

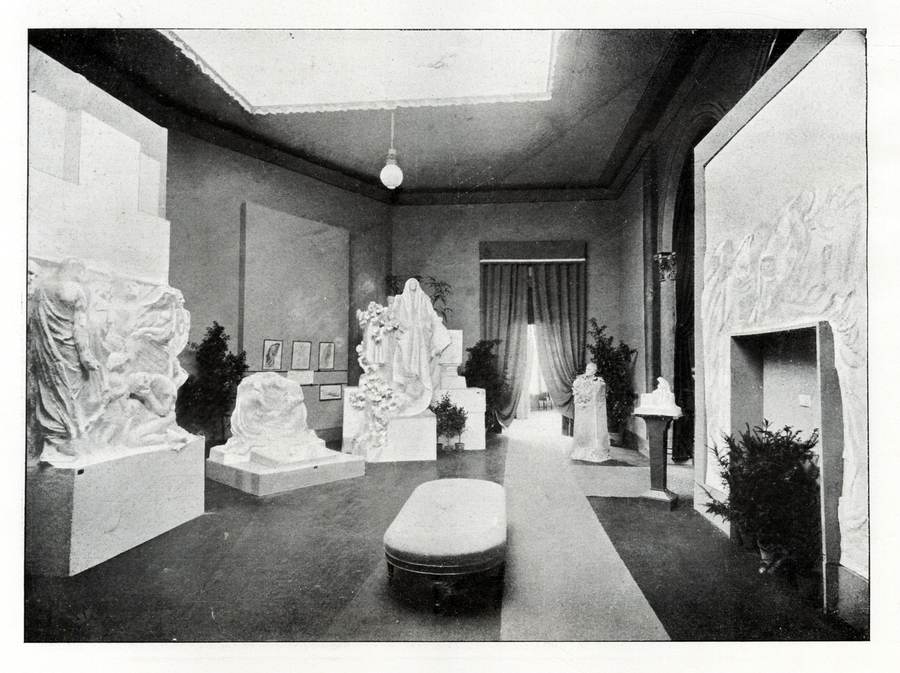

Cristina Beltrami a en effet tracé avec une minutie descriptive, dans une succession de champs larges et de focalisations précises, les présences émergentes et les itinéraires que le visiteur pouvait suivre de pavillon en pavillon, ou de salle en salle, accompagnés d’un riche matériel photographique qui ouvre d’autres perspectives de réflexion. Il ne s’agit évidemment pas d’une histoire de la sculpture au tournant du XIXe siècle et de la première décennie du XXe siècle, et l’objectif n’était pas de le faire.Mais une histoire faite d’accélérations et de reprises tardives, de malentendus et de redécouvertes qui, à travers le filtre désormais méthodologiquement éprouvé de l’histoire des expositions, éclaire en filigrane des problèmes non seulement d’ordre formel, mais qui, en abordant la question sous-jacente à partir de plans inclinés, jette aussi une lumière différente sur des problèmes formels, dans lesquels les faits mêmes de style sont aussi porteurs de thèmes idéologiques. Le résultat est un panorama des présences internationales qui ont animé les onze premières éditions de la Biennale de Venise, depuis ses débuts en 1895 jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale. À travers cet axe, l’auteur a tenté de relire la situation, le langage et la perception de la sculpture, qui est restée négligée dans les études mais qui constitue un sismographe important du goût et de questions identitaires plus complexes. C’est aussi l’occasion d’une utile révision des études, en interrogeant l’historiographie et l’émergence d’un intérêt spécifique dans les époques ultérieures : en France, les études sur l’“académie” remontent aux années 80, tandis qu’en Italie on commence à en parler dans les années 90, avec un crescendo d’intérêt qui a conduit à une augmentation fondamentale de ce champ d’étude dans les dix ou quinze dernières années. En effet, parler de la fortune (ou de l’infortune) de la sculpture, c’est prendre en compte à la fois les critiques, les expositions et la place qu’elle occupe dans les espaces de l’exposition elle-même : Une chose, en effet, est de réserver à la sculpture un espace particulier, clarifiant son caractère frontalier avec les arts appliqués (comme l’enseigne le Victoria & Albert Museum de Londres) ; une autre, comme à Venise, est de mêler peinture et sculpture de manière à établir un dialogue entre les deux, même si la première a pu conduire à la marginalisation de la seconde chez les commentateurs du “ Salon ”. Par ailleurs, l’hypothèque que Baudelaire fait peser sur un art primitif, qui ne peut prétendre à la même noblesse que celle exprimée par le dessin et la couleur, résonnera longtemps, même si elle n’est pas explicitement mentionnée.

Il y a plusieurs façons de parcourir ce livre : on peut suivre la physionomie de chaque événement, pas à pas, dans sa dislocation spatiale, en imaginant ce que le visiteur pourrait rencontrer et en rappelant de temps à autre les commentaires ; ou bien on peut dégager certains thèmes sous-jacents qui courent d’une édition à l’autre, et dont le riche appareil iconographique donne une confirmation implicite.

Le premier, et peut-être le plus important, est le compte des présences et des absences, entre des artistes salués aujourd’hui au-delà de toute espérance et d’autres qui, au contraire, resteront longtemps en marge de l’événement. En ce sens, le cas de Medardo Rosso, qui n’est arrivé à la Biennale qu’à plus de 50 ans, en 1914, avec une sélection anthologique d’œuvres datant de bien avant la naissance de cet événement, est frappant : un hommage consciencieux et nécessaire, comme le reconnaîtra rapidement Margherita Sarfatti, mais tout aussi impardonnablement tardif, comme le soulignera Ugo Ojetti, et dans une comparaison stridente avec l’imposture virile tétragonale d’Ivan Mestrovic, qui domine cette édition en incarnant un esprit monumental et wagnérien, ou avec l’option de Bourdelle, l’un des protagonistes de la scène française, aussi cruciale que négligée à Venise. Jusqu’alors, en effet, pour le profil de la sculpture internationale restitué par les pavillons de la lagune, l’option picturale et vibrante de Rosso n’avait pas eu droit de cité (mais compensée par une acquisition ostentatoire pour Ca’ Pesaro), sauf peut-être à refluer dans une version apprivoisée et apaisée à travers les options des Scapigliate.

Il n’est pas rare, en effet, que les nouveautés les plus dérangeantes arrivent dans les salles de la Biennale à travers les reprises des épigones, avant la présentation des grands maîtres internationaux. C’est le cas emblématique de l’œuvre d’Auguste Rodin, pour laquelle Fradeletto aurait fait des faux papiers dès le début, et dont on pouvait voir cinq plâtres cruciaux à la deuxième Biennale de 1897, mais qui n’aura un véritable effet détonant qu’en 1901, lorsqu’une version en plâtre du Bourgeois de Calais arrivera à la quatrième Exposition internationale d’art, acquise à cette occasion par Cà Pesaro. Mais la “fonction Rodin”, à ces dates, était déjà une monnaie en circulation, et les sculpteurs italiens eux-mêmes - comme l’a démontré Flavio Fergonzi dans son essai-guide sur le sujet - avaient pu s’inspirer des motifs et des modèles de Rodin qui circulaient de diverses manières. Et à Venise même, au fil des ans, cette leçon s’est répercutée, comme pour préparer la venue du maître, à travers les déclinaisons offertes par des interprètes qui avaient déjà assimilé ce modèle rhétorique. Mais si l’on essaie de mettre des lunettes pour voir les choses avec l’œil du temps, ce sont les expositions de Pietro Canonica qui s’imposent, la rétrospective de Trentacoste en clôture de cette période, les présences régionales de Francesco Jerace à Carlo Ciusa ; tandis que le thème de la métamorphose du goût, non sans controverse, est Leonardo Bistolfi, protagoniste d’une salle personnelle à la sixième biennale en 1905 avec le haut-relief monumental de La Croix, mais une présence constante à toutes les éditions.

Le livre traite d’une période complexe où la sculpture cherche un langage international, tout en essayant de concilier les modes étrangères et la tradition. En sculpture, plus encore qu’en peinture, la perpétuation des modèles formels, iconographiques et stylistiques est difficile, et l’on assiste à une alternance de modes dérivées de la sculpture du XVIe siècle - mais qui poussent déjà vers les siècles suivants -, plus ou moins bien maîtrisées, plus ou moins bien maîtrisées. mais qui poussent déjà vers les siècles suivants - des formes plus ou moins exaspérées de michelangelisme (parfois manuel, comme le Repos d’Hercule d ’ Emilio Quadrelli à la 3e biennale) ; et enfin des héritages de la grâce diaphane du 15e siècle. Le tout se mêle dans un éclectisme qui se mesure à l’étranger, et qui oscille entre symbolisme fleuri et réalisme plus ou moins cru, selon leur degré d’exemplarité. Preuve en est le thème du portrait, du buste baroque à celui de la néo-Renaissance (exemplaire est le Rêve de printemps de Canonica, qui depuis la troisième exposition fait partie de la collection du Musée Revoltella de Trieste), mais plus encore c’est sur le nu que se mesure la dialectique entre le renouvellement des langages et la persistance des modèles : une fois débarrassés des déguisements religieux ou mythologiques, une fois l’érotisation de ces thèmes gommée, il reste quelque chose des anciens maîtres, ouvrant la voie à une approche anecdotique où la nudité ne se justifierait pas en dehors du champ de la sculpture. Pourquoi, par exemple, le jeune homme de l’Accident d’Hannibal De Lotto, ou le Schermidore d’Hugo Lederer, ou plus encore le Tatouage d’Urbano Nono, sont-ils nus, si ce n’est pour offrir une preuve de bravoure dans le rendu anatomique de la figure debout ou en mouvement, au milieu de teints hypertrophiés et de muscles moulés sur le réel, et pour renouer avec la voie haute de la statuaire antique ? Les termes de grâce et de classicisme sont en effet très présents dans les propos des interprètes, de même que le retournement musculaire des corps et le rapport à la nudité héroïque qui en découle sont problématiques. Paradoxalement, la piste offerte par les sculpteurs “animaliers” italiens et internationaux suggère une voie alternative au rapport à la réalité et à l’adaptation abstractionniste et moderniste, avec la liberté offerte en se plaçant à mi-chemin entre la statue et l’objet de décoration, moins bridée par les conventions et disponible à certains sursauts d’inspiration : un zoo dans lequel la lionne africaine de Diego Sarti (en 1897), la loutre d’August Gaul dans la sixième édition (1905), ou le pélican de Franz Barwig et les jungles de Carl Millés (1907), jusqu’aux singes d’Imre Simay (1909) ont trouvé leur place.

De plus, à la Biennale, tout l’éventail des destinations possibles de la sculpture, du monument à l’objet décoratif, a été immédiatement quadrillé, avec un retour aux techniques et à la valeur symbolique du matériau d’origine : si le bronze et les petits bronzes dialoguent avec les médailles, dans une longue tradition de thèmes de collection de l’humanisme antique, et si le marbre ne manque pas d’une blancheur austère et impénétrable, c’est le plâtre qui est le véritable protagoniste d’une grande partie de la sculpture de la Biennale, avec une casuistique qui va de l’esquisse à la sculpture de grande dimension. Sur cette dernière, un autre jeu stratégique s’est donc joué : les œuvres qui espéraient, après leur passage à Venise, être traduites dans un matériau plus durable n’ont pas manqué, avec une rupture cruciale entre le moment de l’invention plastique et celui de sa traduction définitive en marbre ou en bronze (ou parfois les deux) ; mais des salles de la Biennale sont également sortis les plâtres de sculptures qui avaient déjà été placées dans des contextes monumentaux, et qui étaient en cours de réalisation. déjà placées dans des contextes monumentaux, ou proches de l’être, comme une véritable anticipation, offrant un échantillonnage, ou peut-être un diagramme de multiples fortunes iconographiques, du mythe éternel de Dante (de l’esquisse de Paolo Troubetzskoy en 1897 et d’Alfonzo Canciani en 1899, à la Farinata de Carlo Fontana en 1903) aux héros de la Rome antique ou de l’époque moderne (Davide Calandra), en passant par des sculptures d’artistes, des sculptures, des sculptures, etc.(Il conquistatore de Davide Calandra également en 1903), à la commémoration des contemporains et au kaléidoscope des modes narratifs et allégoriques de l’art funéraire. Les “difficultés de la sculpture” qui accompagneront tout le XXe siècle sont déjà là.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.