"La nature ? Elle n'existe pas : c'est une idée, un système de relations". Conversation avec Caterina Sbrana

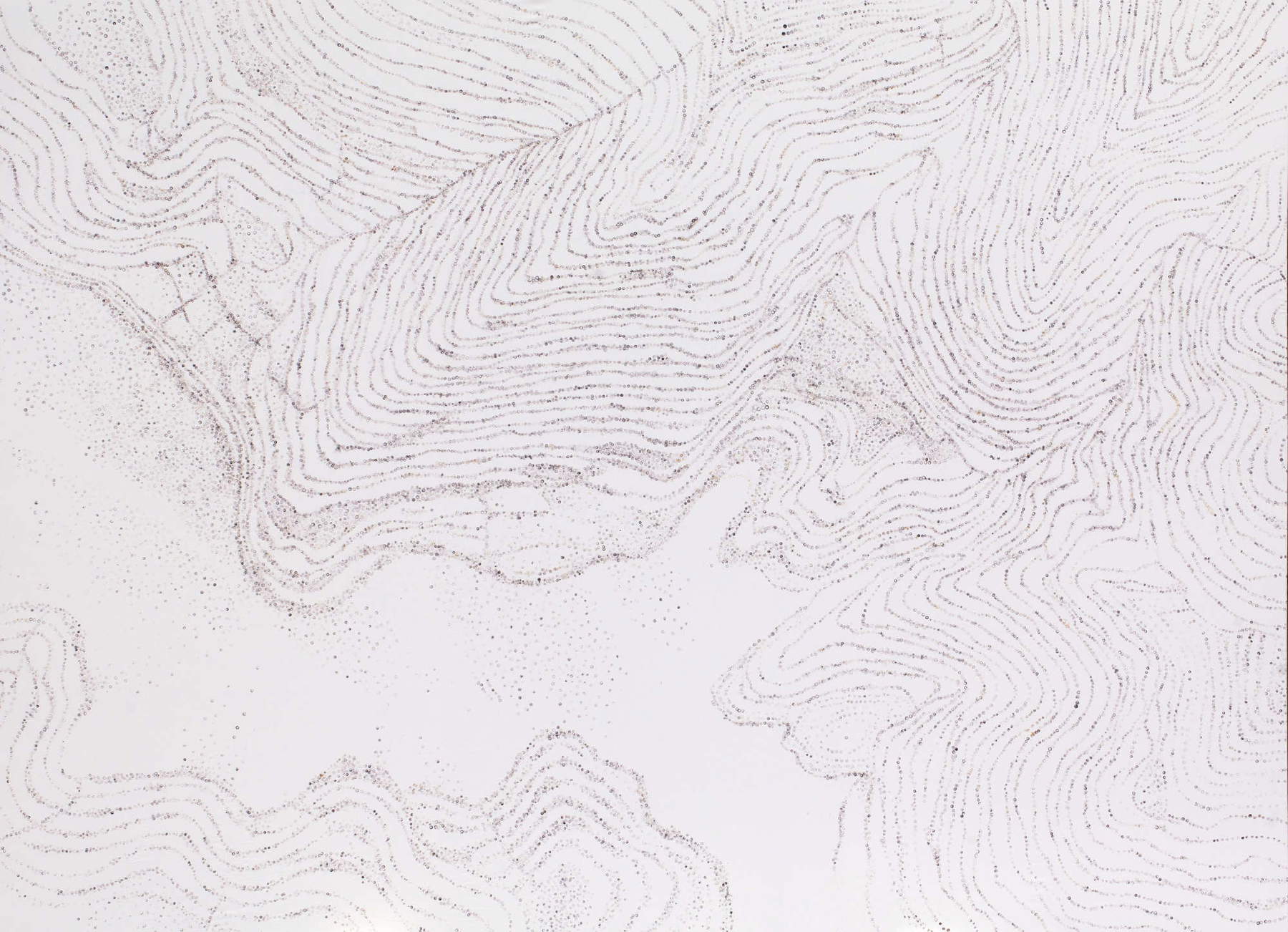

Une recherche qui se situe entre l’utilisation de matériaux primordiaux, de techniques traditionnelles et d’une vision contemporaine contaminée par la technologie. C’est ce que fait Caterina Sbrana (Pise, 1977), une artiste qui, à travers l’imagerie géographique, étudie les espaces liminaux où se rencontrent la nature et la culture, l’humain et le non-humain. Après des études classiques, elle a étudié la restauration de peintures à l’Institut européen des arts opératoires de Pérouse et a obtenu un diplôme en peinture et en arts visuels à l’Académie des beaux-arts de Carrare. La collecte de traces, de résidus, de textures et la relation directe avec le paysage sont au cœur de son travail, qui utilise différents supports. Le signe des capsules de pavot devient un pixel naturel pour composer de grandes cartes, tandis que les sols, les jus et les pigments végétaux obtenus à partir de plantes sauvages et tinctoriales, récoltées ou cultivées, deviennent le matériau pour peindre des paysages inspirés par des visions numériques, des objets et des natures mortes en céramique enregistrant la rencontre entre le temps humain et le temps cyclique de la nature. Depuis 2009, elle est cofondatrice avec Gabriele Mallegni de Studio17 manifacture et espace multidisciplinaire dédié aux arts visuels et au design. En 2018-2019, elle a été commissaire avec Luca Carli Ballola, Irene Balzani et Michela Mei, A più voci, un projet de la Fondation Strozzi pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants, en 2022 toujours pour A più voci, à l’occasion de l’Alzheimer fest, elle a présenté l’atelier L’insurrezione dei semi, inspiré d’un texte de Giuliano Scabia. Il a participé à de nombreuses expositions en Italie et à l’étranger.

GL. Pour la plupart des artistes, l’enfance est l’âge d’or où apparaissent les premiers symptômes d’un intérêt pour l’art. Est-ce que cela a été le cas pour vous aussi ?

CS. Je pense qu’un certain type de symptômes est commun à de nombreux enfants, mais dans certains cas, ils ne cessent de se manifester et durent toute la vie. Mes parents étaient jeunes et venaient de commencer à travailler, ils achetaient des graphiques et des peintures à tempérament dans une galerie de Pise, la galerie Giorni, qui s’occupait de divers artistes de Pise et d’ailleurs : Tono Zancanaro, Renzo Bussotti, Uliano Martini. Ils accrochaient ces peintures et ces gravures, certaines très dramatiques, partout, même dans ma chambre et celle de mon frère, nous les regardions longtemps et, pour nous exorciser, nous inventions des histoires. Uliano Martini était un parent, il peignait des ciels, les décombres de la Pise d’après-guerre, les paysages des Monti Pisani où il avait été un résistant actif et un témoin important, nous avions à la maison un de ses tableaux de Jeanne d’Arc inspiré d’une séquence du film de Dreyer. Je le rencontrais quand j’allais en ville avec ma mère, il avait un atelier près de l’église San Michele à Borgo stretto. J’étais petit et ce grand monsieur maigre aux cheveux blancs et au béret noir se penchait pour me saluer, derrière sa tête les marbres de l’église et la mère de François Loup. Il était différent, il sentait différent, une odeur de résine que j’apprendrais à connaître des années plus tard, il semblait venir d’ailleurs. Je l’ai regardé et j’ai pensé que, quel que soit l’endroit mystérieux d’où il venait, je voulais absolument y aller aussi. Uliano a été comme une révélation et pour moi il était peut-être, sans le savoir, un peu le joueur de flûte de Hamelin dans une déclinaison douce et pas du tout effrayante, il est mort quelques années plus tard, j’aurais aimé pouvoir le fréquenter à l’adolescence et à l’âge adulte. J’étais sociable mais solitaire, je pouvais être avec les autres mais j’étais vraiment heureuse quand j’étais avec des animaux, des chats, des plantes et des livres et que j’avais quelque chose à dessiner ou à manipuler et cela n’a pas changé du tout. Je construisais des villes et des maisons avec de la terre, puis je les effaçais en les inondant avec un seau d’eau, et avec un ami, je faisais des fouilles archéologiques dans le jardin. Je jouais beaucoup avec ma grand-mère Nara, une jeune grand-mère qui avait une quarantaine d’années lorsque je suis né. Comme beaucoup de gens de sa génération, son enfance avait été interrompue par la guerre et c’est pour cette raison, je m’en suis rendu compte bien des années plus tard, qu’elle jouait comme un enfant parmi les enfants, d’une manière infatigable et totale. Nous fabriquions des services à vaisselle et à thé avec du papier aluminium, nous cousions des poupées avec des chaussettes et nous brodions nos mains sous la peau avec une aiguille et du fil de coton rouge et bleu pour dessiner de nouvelles petites veines. Ma grand-mère est toujours avec moi, elle a 95 ans aujourd’hui. Le soir, je m’endormais en énumérant les couleurs du ciel et des nuages pour essayer de les reproduire le lendemain avec des crayons de couleur.

Vous avez également eu, comme cela arrive à beaucoup, un premier amour artistique, lequel ?

Ce fut un amour soudain et violent qui m’a laissé sans voix. C’était pour l’Ombra della sera du musée Guarnacci de Volterra, lorsqu’elle se trouvait encore dans l’ancienne châsse à coupole qui ressemblait à une capsule spatiale, et pour Ilaria del Carretto, que j’ai également vue pour la première fois lorsque j’étais enfant. Une ombre et un cadavre. Devant moi, l’immatériel et l’irreprésentable. Deux œuvres qui ne s’inscrivent pas dans l’espace, mais créent un espace autour d’elles et parlent de ce qui ne peut être dit, de ce qui ne peut être expliqué, de ce qui ne peut être arrêté. La fille du potier de Corinthe trace sur le mur le profil de l’être aimé qui doit partir : la représentation, dans notre culture, naît de l’absence, de la perte... Et puis Ilaria a eu un chien et je n’ai jamais pu concevoir l’existence sans la proximité d’un autre animal.

Quelles études avez-vous faites ?

Lycée classique, puis j’ai étudié la restauration de tableaux à Pérouse, en obtenant un diplôme de technicien, et j’ai obtenu un diplôme en peinture et arts visuels à l’Académie des beaux-arts de Carrare. Je referais ce parcours non linéaire parce qu’il m’a permis de suivre mes inclinations et de ne jamais me sentir parfaitement adhérente, à l’aise, dans aucun de ces environnements, ce qui, je crois, est important. Au lycée, j’ai appris la vitalité des choses que l’on dit mortes, j’ai appris à chercher la racine des choses et des mots et à cultiver tout ce qui est considéré comme inutile dans cette société. Le Liceo Classico est aussi une école assez élitiste, dans le sens où la plupart des élèves sont issus de classes sociales aisées et de familles ayant un certain type de profession : la rencontre avec cette réalité, inattendue pour l’adolescent que j’étais, et l’observation de certaines dynamiques ont déterminé mon attitude et renforcé mon rejet des critères d’évaluation des autres liés à l’appartenance sociale et économique. En revanche, à l’Académie, j’ai commencé à me rendre compte que je pouvais peut-être faire ce que je fais.

Y a-t-il eu des rencontres importantes au cours de votre formation ?

La rencontre avec Homère, Sophocle, Euripide, Ovide et Ballard, avec Shelley, Byron et les poèmes de Toma. Toutes les personnes que je mentionne dans cette interview ont été importantes pour différentes raisons. Simone Mancini, qui est aujourd’hui restaurateur à la National Gallery de Dublin, a été mon professeur au cours de restauration de Pérouse. Je pense qu’il ne sait pas à quel point sa sensibilité, alliée à son sens pratique, m’a permis de voir la vie des peintures et des œuvres d’une manière différente. À l’Académie des beaux-arts de Carrare, je suivais le cours de peinture et d’arts visuels donné par Omar Galliani, nous avons beaucoup parlé, il nous a présenté certains de ses amis artistes comme Marcello Jori et Vettor Pisani, dont je me souviens encore qu’ils se promenaient dans la salle de classe. Un jour, c’était en 1998, je suis arrivé en traînant un sac rempli de terre du jardin de mon grand-père que j’avais apporté en train dans les escaliers de l’Académie et avec lequel j’ai repeint l’Ophélie de Millais dans la boue sur une grande toile rugueuse, une relation de confiance et d’estime s’est établie. Dans ces années-là, il y avait moins de rigidité dans les règles, plus de liberté, les salles de classe des matières principales étaient toujours ouvertes pendant la semaine, ceux qui fréquentaient le plus l’école étaient ceux qui avaient le plus de chance d’être admis à l’école. Les salles de classe des matières principales étaient toujours ouvertes pendant la semaine, les plus assidus avaient un mur entier, un tabouret et une petite table, un atelier en devenir, au milieu de la classe il y avait une grande table pleine de livres et de revues, la première année je n’ai pas quitté la classe de peinture, je suis restée avec toutes les matières complémentaires. Tous mes amis de ces années à la Casa dello Studente ont été importants pour ma formation, à Carrara j’ai aussi rencontré Gabriele Mallegni, mon partenaire, une personne fondamentale, nous avons grandi et grandissons ensemble, parfois nous travaillons même ensemble sur des projets artistiques communs tels que Lapidaria et Una brillante Memoria, un projet sur les empreintes des blessures laissées par la guerre sur les bâtiments, et nous avons un atelier de moulage et une usine où nous produisons des objets de conception et des objets d’utilisation. La fréquentation de Torano, au-dessus de Carrare, et du Cercle des carriers, alors dirigé par Vladimiro dit “Togliatti”, m’a mis en contact avec une réalité complètement différente de celle que je connaissais, parfois même dure et forte. Les rencontres avec des personnes éloignées du monde de l’art ont été très importantes. Je ne suis pas très à l’aise dans les cénacles et, pour moi, fréquenter des gens qui font des choses différentes est naturel, vital et très fertile. Pendant les vacances d’été de l’Académie, j’ai travaillé dans une ferme biologique près de chez moi et les personnes que j’y ai rencontrées m’ont appris des choses précieuses : les rudiments de l’entretien d’un jardin potager, la manière de planter et de reconnaître certaines plantes. Immédiatement après l’Académie, j’ai commencé à travailler dans une entreprise de restauration de cadres antiques et artisanaux où j’ai travaillé pendant presque neuf ans. La propriétaire Elena Baroni m’a enseigné un métier qui m’accompagne encore aujourd’hui, la dorure, le faux bois, le faux marbre, elle m’a appris l’organisation dans le travail et à ne pas gaspiller les matériaux, il m’a fallu presque deux ans pour apprendre à patiner décemment une dorure. Et puis Andrea Barsi, professeur de fonderie, qui m’a présenté à Gabriele et qui nous a beaucoup appris sur les moulages.

Comment votre travail a-t-il évolué au fil du temps ?

Il est difficile de le dire de l’intérieur, car même si les sujets d’intérêt sont plus ou moins les mêmes depuis des années, ils se sont certainement transformés. J’aime chercher et dans cette recherche je me perds parfois avec joie et parfois avec une grande frustration, j’espère avoir le temps pour que mon travail se transforme à nouveau. J’ai toujours été intéressée par le paysage, la relation avec la nature et le non-humain et tous les aspects symboliques, dramatiques et magiques qui y sont liés. J’ai commencé par peindre et dessiner. Pendant mes premières années à l’Académie, entre 1997 et le début des années 2000, j’ai presque exclusivement utilisé des matériaux éphémères collectés dans la nature, tels que la boue, la cendre, avec lesquels j’ai dessiné des planches botaniques, des plans et des citations, ou que j’ai saupoudrés dans des installations au sol (Sakros, Carrara, 2008). À un certain moment, je me suis sentie limitée dans ce choix exclusif, je ne voulais pas qu’il devienne une méthode, une habitude, une formule pour toutes les occasions, ce qui, dans ces années-là, devenait une pratique de plus en plus répandue. Pour moi, il s’agissait en tout cas d’un choix lié à l’idée des thèmes que je voulais approfondir et, aujourd’hui encore, ces matériaux font partie de ma recherche et je les utilise quand j’en ai besoin. Il y a une dizaine d’années, j’ai découvert la céramique et j’ai commencé à ne plus utiliser uniquement des matériaux bruts et éphémères, je me sentais bloquée et la céramique m’a redonné une dimension fondamentale, celle du plaisir et du jeu et, d’une certaine manière, de la liberté. L’imprévu sur notre chemin est une forme de découverte à laquelle on ne peut renoncer pour rester fidèle à l’idée que l’on s’est faite de soi ou “pour rester fidèle à ceux qui nous regardent”, pour reprendre une de mes chansons préférées.

Votre travail a-t-il toujours été basé sur l’assemblage ou s’agit-il d’un mode opératoire que vous avez adopté récemment ?

Les dernières œuvres découlent de ma rencontre avec la céramique, que j’utilise et travaille depuis 2014. J’ai exposé les premiers prototypes de ce cycle au Studio Gennai en 2018 et à Paris au 59 Rivoli. Je dirais que ce sont de faux assemblages, des assemblages apparents. Ils ressemblent à des combinaisons de différents matériaux ou objets mais ils sont faits d’un seul et unique matériau, la céramique, qui dans ces œuvres se représente elle-même mais aussi l’autre d’elle-même, elle imite d’autres matériaux et consistances. Je pense à Autosomiglianza , où certains objets quotidiens sont récupérés par des formes et des textures naturelles, perdent leur apparence et leur fonction d’origine et deviennent le théâtre de la relation jamais pacifique entre l’homme et la nature. Il s’agit d’objets troublants qui viennent d’un monde perdu et appartiennent déjà à un autre monde, à une nouvelle esthétique très ancienne qui combine l’informe naturel et la trace du travail de l’homme. Dans ces œuvres se superposent les visions en céramique du XVIe siècle de Palissy, admirées à Paris peu avant l’enfermement, les récits de Ballard et les Métamorphoses d’Ovide, je ne sais dans quel ordre. La capacité mimétique de la céramique m’intéresse beaucoup, il y a une part de recherche sur la technique du matériau, sur l’étude des patines et des surfaces qui me conduit souvent à de nouvelles visions et œuvres. Pour cette raison, mais pas seulement, j’ai toujours été liée au travail manuel, “artisanal”, en atelier, que je fais moi-même et qui est une source inépuisable de stimuli, d’événements fortuits et de catastrophes, de découvertes et de transformations. C’est pour moi une façon irremplaçable de penser et de concevoir. Mon travail a toujours été lié à l’immersion dans le paysage et à l’acte de collecter des matériaux, des traces, des textures en tant que parties d’une grande archive en construction, ces œuvres sont également nées de cette pratique.

Lorsque vous commencez une œuvre, avez-vous déjà une idée précise de la façon dont elle va évoluer, ou y a-t-il une marge de manœuvre pour des changements au fur et à mesure ?

Cela dépend, mais je commence généralement avec une idée claire que je modifie ensuite ponctuellement au cours de la réalisation, en fonction de ce qui se passe. Pour les œuvres techniquement plus complexes, je commence toujours par une idée claire des étapes techniques à suivre, mais il y a toujours des surprises, et je dois donc souvent changer de méthode et d’approche.

Gabriele Landi : Ces objets que vous fabriquez ont-ils également un rapport avec votre mémoire personnelle ?

La nature du sédiment qui se précipite dans une idée reste heureusement largement mystérieuse, une partie émerge et est reconnue. Je suis fille d’un artisan, menuisier et restaurateur de meubles, je me souviens de son atelier comme d’un lieu capable de suspendre le temps, des marchés et des maisons de collectionneurs et de clients remplis d’objets d’art ou d’usage porteurs d’une histoire et d’un mystère, de présences immobiles qui dans l’imaginaire se mettent en mouvement, d’objets familiers qui révèlent un aspect troublant. Certaines œuvres/objets de ce cycle ressemblent en fait à de petites ruines domestiques, des natures mortes hybrides et aliénantes dans lesquelles la relation entre l’artefact humain et l’œuvre de la nature, qui, retirée, réapparaît et reconquiert. Je me souviens d’un professeur d’histoire de l’art au lycée qui racontait que Morandi avait l’habitude d’enterrer ses pinceaux usagés dans le jardin, qu’il n’aimait pas le terme de nature morte et qu’il préférait le terme allemand still leben, nature silencieuse. Je pense à l’importance et à la germination de ce dialogue silencieux et distant avec les choses, avec la nature, avec le non-humain, comme dans Lapidaria, une archive d’œuvres et d’objets en pierre, commencée en 2019 avec Gabriele Mallegni. Je dirais que presque toutes mes œuvres, cycles ouverts qui reviennent, partent de l’expérience quotidienne et sont liées à la mémoire, comme le travail de dessin avec des capsules de pavot qui s’appuie sur un souvenir d’enfance et en même temps sur la symbolique très ancienne de cette plante sauvage qui est profondément ancrée dans notre imaginaire. Depuis mon enfance, je vis à la campagne, près d’une montagne, et dans la nature et dans les champs, on trouve toujours des trésors qui contribuent à la formation d’une mythologie personnelle. L’observation de la nature est l’outil le plus puissant que je connaisse pour accepter la transformation incessante des choses, et la nôtre aussi. Moi aussi, d’une manière ou d’une autre, je ferai partie du paysage que j’observe, sous une autre forme.

J’aimerais vous demander quelle est votre idée de la nature ?

La nature n’existe finalement pas, c’est une idée, comme le dit votre question, une projection, un fantôme, une vision cosmologique capable de fonder le paysage, le monde, et de déterminer la manière dont nous nous déplaçons, dont nous nous façonnons et dont nous sommes façonnés. La nature est un système complexe de relations qui englobe les transformations, les mouvements du vivant (et du non-vivant) et dont nous oublions que nous faisons partie. Le grec physis (nature) définit tout ce qui croît, naît et meurt et contient à la fois le concept de naître et celui de générer. Une unité originelle qui comprend tout le vivant, y compris l’homme, et que les premiers philosophes ont étudiée sans faire de distinction, puis les catégories aristotéliciennes ont commencé à tracer la hiérarchie du vivant et du non-vivant, une fracture qui, dans notre culture européenne et occidentale, est devenue de plus en plus profonde et a servi à perpétrer l’injustice, à mettre en œuvre l’exploitation des corps, des animaux et de la nature. J’ai été frappée de découvrir que certaines cultures indigènes d’Hawaï, par exemple, croient en l’autodétermination, en la vie et la volonté des pierres et des rochers. Dans notre culture, l’animal humain, en plus de la parole et du logos, a développé une capacité particulière, celle de construire des enclos et de faire des classifications. Dans ces enceintes, nous plaçons tout ce que nous voulons supprimer ou protéger, ce qui est souvent la même chose, car en protégeant quelque chose à qui nous ne reconnaissons pas la vie et la dignité, nous le retirons en fait de notre expérience, de notre vie et de notre imagination. Le potager et le jardin sont nés comme des clôtures pour distinguer ce qui est bon, surtout dans un sens utilitaire, a droit à la citoyenneté. Ici, dans mon travail, je me retrouve souvent à enquêter sur ce qui se passe dans ces clôtures, dans les horti conclusifs de l’imagination, dans les interstices, dans les lacunes, dans ces lieux liminaux où il est possible de rencontrer la persistance et les présences, l’autre sous toutes ses formes. Mon idée de la nature ressemble à un lieu qui semble éloigné de la nature, une île en béton, un îlot de circulation. L’île dans le trafic est un hortus conclusus à l’envers, un lieu circonscrit puis abandonné où les lois et les choix sont établis non par l’homme mais par les présences et les survivances qui l’habitent, par les animaux et les plantes anciennes, pionnières, allochtones, à la recherche d’un passage. Cette vie, parfois minime et presque invisible, parfois foisonnante et explosive, fait passer ces espaces de la dimension de non-lieux à laquelle l’homme les avait destinés à celle de véritables lieux de vie et d’expérimentation. Avec Gabriele, j’en ai visité beaucoup, des ronds-points où poussaient le chanvre et le datura, d’autres petites forêts vierges au milieu de la circulation, aujourd’hui inaccessibles, une recherche qui devrait s’achever par la publication d’un petit herbier des îles de béton. Et en parcourant ces lieux, il m’est venu à l’esprit que les garde-corps ont la même racine, du gothique gart (clôture) de jardin. Ces jours-ci, je réfléchissais au panneau peint par Francesco del Cossa où Sainte Lucie, unicum iconographique, tient une plante dans sa main et nous regarde avec des yeux écarquillés. Sainte Lucie est en effet l’une des personnifications de la nature ; dans la tradition populaire, ses yeux sont parfois comparés à des noisettes ou à des coquillages, un regard qui n’est pas humain. Ce n’est pas un hasard si certains cultes de Déméter se sont ensuite transformés en culte de Sainte-Lucie dans certains pays du Sud, et Déméter comme Sainte-Lucie est liée à l’alternance des saisons, de la lumière et de l’obscurité. Mais ce qui m’intéresse, c’est que ce regard végétal, cette image qui semble avoir été peinte hier, est pour l’homme perturbant et difficile à soutenir, tout comme pour Derrida c’est le regard de son chat qui l’observe nu dans la salle de bain ; de cette gêne et de cette incapacité à rendre le regard de la nature jaillit toute la réflexion du philosophe sur la question de l’homme-animal et de l’homme-nature et les problèmes, les doutes que cet échange (raté) peut engendrer..

C’est comme si votre travail était une distillation de la mystérieuse mécanique des cycles cosmiques. Quel rôle jouent le temps et l’espace dans tout cela ?

Un rôle fondamental, comme dans toutes les affaires humaines. Le temps et l’espace sont des concepts multiformes, qui se déplacent et interagissent les uns avec les autres. Nous nous déplaçons constamment dans l’espace en essayant de marquer nos chemins et de mesurer le temps, de le fixer ou de le rencontrer, de l’endiguer ou de le balayer. Je pense aux cartes anciennes qui tracent des chemins vitaux, des représentations de la terre souvent dessinées sur la terre elle-même. Des dessins primordiaux, faits de lignes et de points, tracés par l’expérience. Un lieu de représentation physique et symbolique où ces concepts se rejoignent : le temps de l’espace parcouru. Certaines de mes œuvres m’apparaissent comme autant de tentatives de mesurer le temps : le temps cyclique de la nature qui résonne avec mes explorations et avec mon temps de collecte de capsules, ou d’objets et de textures, le temps du geste hypnotique et répété de l’empreinte de la marque sur la toile. Les paysages inspirés de programmes numériques tels que Google Earth sont une réflexion sur l’espace et le temps : nous nous déplaçons hors du temps et explorons des paysages qui n’existent pas, mais notre esthétique et notre perception sont également basées sur cela. Ces paysages sont cependant peints à l’aide de terres, de jus, de pigments que je collecte ou cultive dans le paysage réel, parfois sur une très longue période, unissant ainsi deux visions et deux expériences du paysage. Et puis le travail de la céramique avec ses temps et ses lois après des années toujours à comprendre, conditionné par l’humidité, les températures, qui demande à être connu et observé et empêche une superficialité, une vitesse imposée. Peut-être que tout cela est aussi une tentative de se réapproprier l’espace et le temps selon d’autres lois, peut-être celles cosmiques que vous avez mentionnées et en même temps très terrestres et humaines. Quand je vais à Rome, depuis quelques années, je joue à un jeu qui s’appelle Ways of Measuring Time , je photographie des détails de pierres, de gravillons, de balles perdues dans le Tibre en perpétuel mouvement dans les remous du fleuve et j’en fais des photos et des vidéos que je rassemble dans une archive. Le temps non humain des ères géologiques, des courants, qui s’écoule et rencontre parfois le temps humain et l’histoire. Ce regard particulier nous guérit de l’éternel présent très rapide dans lequel nous nous sommes enfermés. Il nous renvoie à une réalité plus large, à des horloges plus grandes qui mesurent les mouvements lents, les transformations et les stratifications, et il a la capacité de condenser différentes conceptions et aspects du temps. Si je regarde le couple Arnolfini, je vois le temps, la lumière du matin qui filtre à travers la fenêtre, mais si je m’approche, je vois le temps dans les craquelures de la couche picturale, dans les microfissures de la table, dans le mouvement de la matière. Ici, l’art nous donne cette formidable occasion de nous approcher des choses, puis de les regarder de loin, de rendre présent ce qui ne l’est pas, de sortir du temps, d’expérimenter d’autres temps et d’autres espaces.

Quelle importance accordez-vous aux matériaux que vous utilisez ?

Une grande importance, le choix du matériau est étroitement lié aux concepts et aux idées, aux thèmes à investiguer. Dans le travail sur le paysage lié aux vues inspirées par les programmes numériques, je suis allé à la recherche de sols, de minéraux, j’ai traité et brûlé des branches comme pour la vigne noire et j’ai cultivé quelques plantes tinctoriales dont le gué Isatis tinctoria à partir de graines qui m’ont été données par Alberto Lelli, un agronome de Rieti qui a consacré sa vie à cette plante. Alberto cultivait un écotype de l’époque romaine du gué de Rieti, au début de mes expériences il m’a donné les graines, m’a suivi avec ma petite plantation et m’a expliqué la recette d’extraction par téléphone. Je continue avec les plantes chaque année pour ne pas perdre son précieux cadeau. Alberto est décédé il y a quelques mois, et je pense parfois au nombre de plantes de gué qui continueront à pousser à partir de ses graines dans la campagne de Rieti, dans mon jardin et dans d’autres jardins, une forme de continuité et de mémoire plus forte que beaucoup d’autres choses que nous pouvons laisser derrière nous. Dans les dessins avec des capsules de pavot, cependant, ce sont les capsules elles-mêmes qui deviennent le matériau protagoniste en tant que matrices à imbiber ou, dans les dessins d’été, déjà dotées de leur propre pigment naturel. La céramique, dans sa forme brute d’argile, est un matériau très sensible, elle enregistre chaque marque, chaque force, chaque empreinte digitale, elle nous restitue le monde et en même temps sa propre disparition. Je pense à la façon dont la céramique est liée au quotidien et en même temps à une dimension transcendante et symbolique, c’est le premier matériau avec lequel nous avons construit des conteneurs de stockage et, ce faisant, nous avons circonscrit le vide en le séparant du reste et en le matérialisant là où il n’y en avait pas. Ici, dans l’atelier, en travaillant, j’attends un son précis de saturation du vide, de petites bulles qui se déplacent sur les lames et sont absorbées : c’est le signe que les pièces se sont assemblées et que des choses de formes différentes ont commencé à sécher, à se rétrécir comme une seule chose. Il m’arrive d’utiliser des matériaux non traditionnels, comme je l’ai fait récemment avec les patines dorées utilisées pour les cartes à gratter, que j’ai utilisées pour recouvrir des paysages perdus en les comparant à l’or pur des assiettes médiévales.

Tout ce que vous dites semble faire allusion à une praxis spirituelle de l’œuvre. Cette dimension existe-t-elle dans votre travail ?

Je crois que la dimension spirituelle appartient à tout le monde, qu’elle est inextricablement liée à tout acte créatif (au sens large) et qu’elle peut aussi et surtout émerger de manière involontaire. J’ai toujours vécu cette dimension librement, j’ai toujours ressenti le pouvoir des images et du sacré dans la nature et dans les choses. L’art nous rapproche du mystère des choses sans le révéler ni le nommer. Il nous donne la possibilité de créer des mondes et des visions, de rechercher les relations secrètes entre les choses et les liens que nous avons perdus. Grâce à la matière, nous entrons en contact avec le cycle de la vie, avec la transformation, et en ce sens, le travail avec les matériaux collectés et la céramique peut également être un exercice spirituel. Cela me rappelle Carbon, l’une de mes histoires préférées de Levi : le voyage presque épique d’un atome à travers la chimie des choses et à travers le temps, un récit matériel en même temps que profondément spirituel. Ce minuscule atome de carbone qui se transforme jusqu’à atteindre le corps de l’écrivain et participe ainsi à l’écriture de l’histoire, à l’acte créatif, suscite l’émerveillement, et l’émerveillement est toujours au commencement.

Qu’advient-il des œuvres d’art lorsqu’il n’y a personne pour les observer, l’existence d’une œuvre d’art peut-elle se passer de la présence d’un observateur ?

L’œuvre vit dans la relation, souvent grâce à l’observateur ou à ceux qui entrent en contact avec elle, elle s’enrichit de lectures et de sens. Mais elle ne cesse pas de vivre si elle n’est pas observée. Je pense à une œuvre oubliée, enveloppée de solitude et de silence, qui cesse peut-être de vivre en tant qu’œuvre et survit en tant qu’autre chose, en tant que fragment, qui change avec le temps, qui est habitée par d’autres présences, par des micro-organismes. Son existence ne cesse pas, mais elle abandonne son identité et son sens premier jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel observateur ou de nouvelles destinations, utilisations et significations. Qu’est-il arrivé à l’Ombre du soir lorsqu’elle était sous terre ? Ou du Laocoon ? Leur disparition et leur découverte ont-elles contribué à les installer plus solidement dans notre imaginaire ? Ont-elles eu une vie secrète qui a entraîné des changements de forme, des mutations de patine et des pièces manquantes qui, comme dans le cas du Laocoon, ont donné lieu à des interprétations et à des lectures différentes et inattendues ? Parfois, les œuvres attendent, parfois elles meurent et renaissent, parfois elles se transforment.

Selon vous, où se situe l’artiste par rapport à son œuvre ?

À l’intérieur et en même temps, je l’espère, assez loin pour être libre de continuer à regarder.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.