La grande photographe Giovanna Dal Magro raconte son histoire. "Je suis cinq photographes en un".

Lorsque nous commençons à grandir, on nous apprend souvent à tracer une seule ligne droite et à la suivre servilement, sans la moindre bavure, sans la moindre arrière-pensée, sans la moindre déviation. On nous apprend que nous ne pouvons être qu’une chose et une seule si nous pensons participer au monde de l’excellence, car ceux qui changent échouent et ceux qui refusent de s’enfermer dans des limites claires et contraignantes ne sont que des rêveurs. Laphotographe Giovanna Dal Magro, née et vivant à Milan où elle a commencé à travailler dans les années 70, a choisi, avec un esprit précis et une grande ténacité, d’ignorer et de franchir toutes ces frontières grises et effrayantes, en créant quelque chose à sa mesure, une vie pour elle et qui lui ressemble le plus possible.C’est ce qu’elle raconte dans cette interview.

FAG. Comment avez-vous commencé à travailler en tant que photographe et journaliste et qu’est-ce qui vous a poussée à aborder la photographie après avoir expérimenté la peinture ?

GDM. Après avoir fréquenté l’académie de peinture de Castello Sforzesco à Milan, j’avais beaucoup d’idées pour l’avenir, mais j’étais toujours à la recherche de l’excellence et je voyais mes peintures comme extrêmement banales, de plus j’étais devenue mère et j’ai décidé de quitter cette voie tout naturellement. Au bout de deux ans environ, un jour tout simple, je suis allée rendre visite à une amie, la photographe et graphiste Aurelia Raffo, dans sa chambre noire et, dans un instant fugace, j’ai vu la photographie surgir de l’acide. J’ai été frappé, j’ai eu un coup de tonnerre et, tout comme l’image s’était révélée à partir de l’acide, j’ai refait surface et, à partir de ce jour, la photographie est devenue mon compagnon de vie de confiance. J’ai commencé ma formation dans un studio photographique en commençant par le tirage et j’aimais tellement cela que, très souvent, je rentrais à la maison pour endormir mon fils et je me précipitais à nouveau au studio pour travailler sans relâche et avec une passion brûlante, jusqu’à deux heures du matin. Mais l’imprimerie et la photographie sont deux arts très différents et c’est sur la pointe des pieds que j’ai abordé ma vraie et grande passion, en étudiant beaucoup et toujours aidée par mes amis de l’Académie, en assistant à toutes les manifestations et surtout en parcourant toutes les expositions de la ville. J’avais faim et c’est ainsi que j’ai appris l’art de la photographie, en capturant tout ce que je pouvais dans mon objectif sans jamais me spécialiser, bien que mes amis m’aient suggéré de choisir un thème et de le suivre pour le reste de ma vie. Mais je suis une personne qui ne mange jamais le même plat que la veille et qui change toujours de parfum, alors comment pourrais-je me fossiliser dans un thème à suivre religieusement toute ma vie ? Impossible pour moi, ce n’est pas dans ma nature, mais je pense que la marque de fabrique de mon art est la liberté. Je ne suis pas un photographe, je suis cinq photographes en un. J’aime changer et toujours expérimenter de nouvelles façons de faire. C’est pourquoi, dans les années 1980, j’ai décidé, avec l’artiste Rosanna Veronesi, d’approcher l’art conceptuel et nous avons pu faire de nombreuses rétrospectives. C’était une période très spéciale au cours de laquelle nous avons créé de nombreuses installations, nous voulions être la femme Gilbert & George et nous nous sommes beaucoup amusées jusqu’à la fin.

Quels ont été les moments les plus marquants de vos reportages sur les cinq continents ?

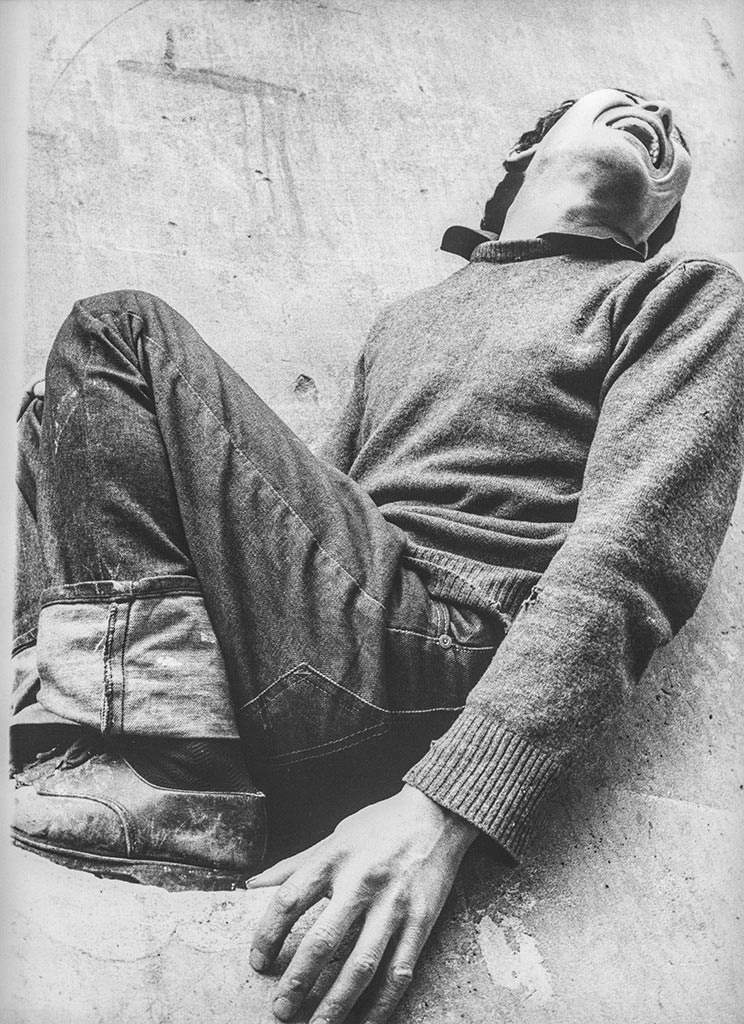

Mes endroits préférés sont ceux qui m’ont permis de découvrir et d’apprendre l’histoire de grandes cultures. L’un de mes premiers voyages a été de découvrir le Mexique, à l’époque où le tourisme de masse n’existait pas encore et où l’on pouvait aller jusqu’à Chichén Itzá. J’y ai vu la sculpture de Chac-Mool, une figure humaine masculine allongée sur le dos, les genoux pliés, les pieds ancrés au sol et la tête tournée à angle droit, qui tenait dans ses mains une sorte de plateau dans lequel on croyait placer les cœurs et le sang des sacrifiés, et il m’a semblé avoir des visions et je suis toujours convaincu d’avoir vu ce même liquide dans ses mains de pierre. Un autre endroit qui m’a séduit est le Rajasthan et chaque fois que je voyais la déesse Kali, ainsi que d’autres statues de divinités hindoues, je rêvais tellement que je n’arrivais pas à distinguer la réalité de la fantaisie. La même chose s’est produite en Amazonie vénézuélienne, où je voulais absolument photographier l’ethnie Ye’Kuana, et j’ai eu la chance de rencontrer l’indigéniste Albert Valdez, qui nous a aidés, mon mari et moi, à louer un petit avion pour pénétrer dans cette communauté. Le voyage dans ce minuscule avion a été terrible et mes entrailles se sont contractées tout le temps, mais nous avons fini par atterrir et découvrir un spectacle à couper le souffle. Les hommes revenaient de la “grande fête de la chasse”, un événement très rare et non daté que même notre nouvel ami ethnologue n’avait jamais réussi à voir. C’est un spectacle unique. Pour chasser, les hommes se servaient de panneaux solaires spéciaux et, sous toutes ces lumières, j’étais enchanté et j’ai pris un nombre infini de photos qui ont ensuite été exposées à la galerie milanaise Diaframma de Lanfranco Colombo. Elles ont beaucoup plu et, par conséquent, de nombreux articles ont été publiés, que j’ai fièrement envoyés immédiatement à Albert Valdez, qui nous a obtenu des laissez-passer pour gravir l’Autana, la montagne sacrée des Indiens, où aucun homme blanc n’était jamais allé parce qu’il ne l’avait pas mérité. Ce voyage fut également extraordinaire, plein de hoquets, de bateaux coulés, de maladies contractées, de fatigue indicible et d’une peur écrasante de mourir, mais il en valait la peine. Pour atteindre le Monte Sacro, nous avons dû demander la permission de continuer à chaque chef de village que nous avons rencontré sur notre chemin, et une fois que nous l’avons atteint, ce fut une expérience spectaculaire vécue intensément et sur le terrain.

Giovanna

Giovanna Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro, Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro, Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro, Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro, Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro,Comment avez-vous rencontré et fait le portrait de personnes telles que Marina Abramović, John Cage, Andy Warhol, Dario Fo et d’autres ?

Ce sont des choses qui se sont simplement produites dans une ville comme Milan qui a toujours offert d’innombrables chances et opportunités. En 1974, la jeune Marina Abramović est arrivée à la Galleria del Diagramma de Luciano Inga Pin pour présenter Rhythm 4 et j’étais là, bien sûr. Pour l’occasion, le public devait rester à l’extérieur et pouvait regarder la performance à partir de téléviseurs spéciaux, tandis que je parvenais à me glisser dans un coin de la pièce pour la dépeindre sous son meilleur jour. Marina s’est agenouillée, complètement nue, devant un grand ventilateur industriel dans le but d’aspirer autant d’air que possible dans ses poumons, jusqu’à ce qu’elle s’effondre. C’était une épreuve physique et psychologique difficile à laquelle personne n’était préparé et à laquelle personne ne s’attendait. À partir de ce jour, nous sommes immédiatement devenues amies et j’ai rendu visite à Ulay et à elle très souvent dans la campagne où ils vivaient et j’ai pris de nombreuses photos d’eux avec leur petit chien et leur camion. J’ai rencontré Dario Fo d’une manière très similaire, simplement en allant au théâtre à la Palazzina Liberty à Milan. La rencontre avec Vittorio Sgarbi, en revanche, a été très particulière et drôle, il ne pouvait en être autrement. J’étais à Venise, hébergée par une amie historienne de l’art qui a dit à quelques connaissances que j’étais chez elle, et un jour, alors que je dormais, j’ai été réveillée par un Vittorio Sgarbi qui n’était pas encore célèbre et qui m’a secouée en riant et en disant qu’il voulait des photos. Terrifiée et groggy par le sommeil, je lui ai crié: “Qui êtes-vous ? Je veux dire, que voulez-vous ?”, mais une fois calmée, j’ai ri et pris toutes les photos.

Quels sont les souvenirs les plus précieux qu’ils vous ont laissés et quel est le personnage que vous avez trouvé le plus intéressant et pourquoi ?

Je me suis toujours sentie très proche des écrivains, qui étaient des âmes drôles, souvent non conventionnelles et extrêmement intelligentes. À Moscou, j’ai photographié Jurij M. Naghibin, un personnage incroyable, très connu et extrêmement humble. Au Pérou, j’ai immortalisé Manuel Scorza, l’un des premiers écrivains péruviens publiés par Feltrinelli. Un autre homme que j’ai trouvé particulièrement intéressant est Aldo Busi, qui possédait une intelligence stratosphérique, au-delà de la compréhension humaine et, pour cette raison, le photographier pouvait être un travail presque impossible. Il détestait rester immobile, dans une pose rigide, à attendre la prise de vue et il me demandait toujours de le filmer pendant qu’il parlait et bougeait, mais je ne travaillais pas comme ça et je prenais des photos insatisfaisantes et, au moment où je pensais à ce gigantesque échec, je me suis rendu compte que je devais changer mon approche: je devais réussir à le tromper d’une manière ou d’une autre, à le piéger. J’ai fait croire que j’avais terminé le travail, j’ai fait semblant de ranger tout mon matériel et, dès que j’ai posé l’appareil photo, il s’est allongé sereinement sur le canapé en prononçant quelque chose qui ressemblait à un “enfin” épuisé. C’était la photo parfaite. Deux photos, juste deux, juste les deux qui manquaient pour terminer le rouleau. Je l’ai prévenu à la hâte et j’ai arrêté à jamais cet instant fugace et détendu. C’était simplement lui, capturé par mon appareil photo et Aldo, ces deux seules photos, les a tellement aimées qu’il a commencé à me présenter comme celle “qui a réussi à me mettre à nu à l’intérieur aussi”.

Il faut certainement un talent inné et beaucoup de travail pour être capable de comprendre les gens, de les lire et de les mettre à l’aise afin d’arrêter à jamais cette caractéristique que vous avez vue en eux et je pense aussi que c’est la grande force donnée par l’absence de limites claires dans votre travail.

Exactement, certaines choses sont innées, inhérentes à nous et ce n’est qu’à travers un travail acharné qu’elles se renforcent et prennent une forme plus solide. Bien que je n’aie jamais choisi une voie thématique rigide à suivre, j’ai toujours aimé les portraits, surtout parce que j’ai commencé par là et qu’ils auront toujours une charge émotionnelle très forte pour moi. Lorsque j’étais jeune fille, j’étais très peu sûre de moi et l’une de mes premières missions consistait à photographier le critique d’art Gillo Dorfles. Je me suis présentée tremblante, avec une multitude d’idées catastrophiques en tête et avec la ferme conviction que si je faisais la moindre erreur, ma carrière serait définitivement brisée, tuée dans l’œuf. J’étais l’image même de l’agitation et le malaise n’a fait qu’augmenter, s’enfonçant dans mon estomac lorsqu’il m’a reçu dans son studio avec le visage le plus sombre que j’aie jamais vu: il était déjà furieux que personne ne puisse prendre de photos de lui qui le satisfassent. Il avait ouvert un petit tiroir et agitait et jetait des photos que je trouvais merveilleuses. Je sentais que j’étais fini avant même d’avoir commencé, mais je devais prendre mon courage à deux mains et réfléchir rapidement. J’ai décidé, dans un moment de lucidité fugace, de l’emmener dehors pour admirer ses chers bâtiments Art nouveau et il s’est montré très enthousiaste. Il a mis le Borsalino sur sa tête et nous étions prêts à sortir. Pendant qu’il était fasciné par sa propre histoire, je me suis cachée et j’ai commencé à faire son portrait. Il a été tellement emballé par les photos qu’il m’a non seulement mentionné dans un article du Corriere della Sera où il parlait des quatre photographes italiens les plus intéressants, mais il a aussi commencé à m’envoyer des chocolats à la maison et a laissé une fois un mot disant “merci d’avoir essayé de m’esthétiser”. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que la photographie était pour moi aussi naturelle que la respiration, mais surtout que je devais toujours être celui qui prenait le dessus sur les personnages les plus difficiles, surtout lorsqu’ils m’accordaient peu de crédit en raison de mon jeune âge. Une autre expérience, similaire et opposée à la fois, s’est déroulée à Manchester pour photographier le plus grand marchand d’armes du monde qui ressemblait à un vieux grand-père affectueux et extrêmement souriant. Nous étions dans une vieille usine remplie d’armes de toutes sortes, où chaque mur respirait la mort et le désespoir, et j’ai détesté chaque instant passé enfermé entre ces murs avec un homme qui ne faisait rien d’autre que de rire et de penser au prochain Noël. Qu’y a-t-il de si drôle dans la destruction ? Je ne comprenais pas. J’étais fatiguée et furieuse et j’étais tellement en colère contre la situation que je lui ai fait tenir la mitraillette fermement dans ses mains et je lui ai ordonné d’arrêter de rire immédiatement. Il s’est senti offensé et la photo est devenue parfaite.

En étudiant votre travail, je suis tombée amoureuse de la photographie de Kengiro Azuma assis dans l’une de vos sculptures. Pouvez-vous me raconter comment vous vous êtes rencontrés et, en particulier, l’histoire qui se cache derrière cette photo ?

Azuma était un personnage incroyable, chaque fois qu’il me voyait, il riait de bon cœur et possédait l’affection typiquement napolitaine. J’ai rencontré le sculpteur grâce à un photographe japonais que j’avais hébergé pendant un certain temps dans mon ancien studio de Via Bramante et nous sommes devenus amis au premier regard, nous sommes restés à parler pendant des heures en nous racontant tout. Nous nous sommes revus, pour la dernière fois, peu avant sa mort pour célébrer son 90e anniversaire et je me souviens de lui avec des yeux pleins de la même joie et du même enthousiasme que lorsqu’il était jeune. Ce fut une amitié sincère et merveilleuse.

Giovanna Dal Magro

Giovanna Dal Magro Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro, Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro, Giovanna Dal Magro,

Giovanna Dal Magro,Y a-t-il une expérience particulière dans votre carrière que vous aimeriez partager ?

J’ai toujours été animée par une sorte d’élan, une tension vers la découverte et l’exploration. J’avais besoin de terminer la journée en me traînant jusqu’à l’épuisement avec la ferme conviction d’avoir vu tout ce que je pouvais. Pour certaines choses, j’étais littéralement un désastre: lorsqu’un appareil photo ne fonctionnait pas, je ne savais pas quoi faire, et lorsque le numérique s’est imposé, j’ai dû tout réapprendre, mais j’ai compensé mes petites lacunes par une sorte de “troisième œil” qui me permet de voir à la vitesse de l’éclair ce qui échappe à la plupart des gens superficiels. Lorsque j’étais à Cancún, où nous avons même dormi dans des hamacs en raison du manque d’hôtels, j’ai cru voir un tigre depuis la fenêtre d’un taxi au troisième étage d’un immeuble. Il fallait que je sache immédiatement si je l’avais seulement imaginé, j’ai demandé au chauffeur de s’arrêter pour aller voir de plus près et c’est ainsi que j’ai rencontré Pepe, un homme qui avait dépensé tout son argent pour sauver les grands félins. J’ai eu peur de beaucoup de choses dans ma vie, mais les animaux n’en ont jamais fait partie, et lorsque j’ai découvert qu’un léopard très élégant se cachait derrière cette porte, j’ai été remplie d’une excitation sans fin qui m’a amenée à prendre de magnifiques photos et, plus tard, à devenir amie avec le félin, qui m’a laissé le caresser doucement sur la tête. Mon troisième œil a également été activé en Chine, lors d’un voyage en bus avec un groupe de journalistes, lorsque j’ai cru voir un champ de taches rouge vif. Par chance, le jardin que j’avais aperçu était proche de l’hôtel où nous logions et le lendemain matin, je me suis réveillée à l’aube, alors que le reste de notre petit monde dormait encore, pour aller voir ce qu’il en était. J’ai découvert une installation spectaculaire de parapluies rouges et j’ai supplié à genoux le gardien de me laisser entrer, ce qu’il a accepté, probablement par épuisement. Mais il y a aussi eu des expériences horribles dont j’ai dû extraire la beauté avec mes ongles, comme lorsque je me suis récemment cassé le fémur et que j’ai dû rester enfermée à l’hôpital pendant deux mois. Pendant que j’étais alitée, les jours passaient avec une lenteur ennuyeuse, mais heureusement, un matin, des ouvriers sont arrivés pour faire des travaux sur le toit de l’immeuble en face de ma fenêtre et j’ai soigneusement repris des photos, documentant l’avancement des travaux. C’était une bouffée d’air frais et j’ai senti la vie couler à nouveau doucement.

Dans le monde d’aujourd’hui, les médias sociaux sont très importants et il semble que tout le monde puisse être un photographe plus ou moins improvisé. Comment pensez-vous que ce travail a changé et changera à cause de cela ?

Oui, de nos jours, tout le monde pense pouvoir devenir photographe grâce aux médias sociaux et ce n’est pas le cas, mais je ne pense pas que la qualité se soit détériorée à cause des médias sociaux, mais plutôt à cause de la férocité du marché. Le monde d’aujourd’hui ne semble pas se soucier d’un travail bien fait et justement payé, mais préfère les choses bâclées qui peuvent être payées le moins possible. C’est l’indescriptible cupidité de l’être humain qui est le véritable problème, et les médias sociaux semblent parfois ne faire que l’exacerber. Pour atteindre l’excellence, il faut beaucoup étudier, mais je suis convaincu que, dans certains endroits et certaines situations, la belle photographie peut toujours être le fruit du hasard et que les téléphones portables facilitent grandement les choses. S’ils avaient existé quand j’étais petite, je n’aurais pas manqué tant d’occasions, comme lorsque j’ai rencontré De Chirico. Parce que lorsque vous laissiez votre appareil photo à la maison, vous n’aviez pas le droit de revenir en arrière et de mettre en pause le monde entier, mais il continuait à défiler, ces personnes intéressantes passaient, les fleurs se fanaient, le temps passait et tout ce que vous pouviez faire était d’immortaliser cet instant dans votre esprit.

Je pense que la photographie est l’art du présent qui cristallise à jamais le passé et c’est ce que vous avez fait en documentant chirurgicalement la décennie post-68 avec des photos de marches, de manifestations politiques et de festivals Unity. Qu’est-ce qui vous a poussé à documenter cette période et comment avez-vous choisi de le faire ?

L’essayiste Roland Barthes a dit exactement le contraire, à savoir que la photographie est la mort de l’histoire, mais je ne suis pas d’accord: la photographie permet aux gens de revivre le passé, même si ce passé n’est pas le leur, et le rend réel et tangible. J’ai choisi de documenter la décennie post-soixante-huitarde parce qu’elle faisait tout simplement partie de ma vie, de ma façon d’être et que j’assistais à chaque événement avec mes meilleurs amis de l’Académie. Nous allions, toujours ensemble et avec un naturel infini, voir toutes les expositions et toutes les petites choses qui se passaient dans la ville, nous participions activement aux grèves et aux festivals en essayant de ne rien manquer. Nous avons partagé des expériences de vie importantes qui nous ont permis de rester connectés pour toujours. Des expériences qui ont été exposées à la galerie “Il milione” pour l’exposition 2018 organisée par Alberto Maria Prina Anni 70 .Lorsque nous pensions que nous allions changer le monde et que parmi les photos, prises dans le studio, de Marina Abramović, John Cage, Andy Warhol, Franco Vaccari, Gillo Dorfles, Dario Fo et d’autres, se détachaient les conséquences, les espoirs, les rêves et les luttes que j’ai figés pour toujours, à travers mon objectif, dans ces moments fugaces de l’histoire.

Quelles sont les difficultés rencontrées par un photographe en herbe et quelles sont vos recommandations ?

Quand on est très jeune, on a l’arrogance et la ténacité de quelqu’un qui voudrait conquérir le monde entier, mais il est très important d’être humble et prêt à apprendre quelque chose de nouveau de quelqu’un qui connaît la vie, non pas mieux, mais différemment. Il faut expérimenter et faire ses premiers pas dans cet étrange métier avec persévérance et ténacité, en se souvenant de se comporter de la même manière avec tout le monde et sans faire de distinction entre ceux qui vivent en marge et ceux qui, au contraire, sont au sommet de la société, car les uns et les autres auront des histoires très importantes et tout aussi enrichissantes à raconter. Je voudrais dire aux filles et aux garçons qui entreprendront ou ont déjà entrepris ce travail de l’aborder comme un voyage et de continuer à accumuler des expériences en écoutant chaque histoire de vie et en apprenant toujours de tout et de tous, parce qu’en matière de photographie, on n’est jamais vraiment arrivé, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Mais surtout, je leur dirais de suivre leur sixième sens, car il ne se trompe jamais.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.