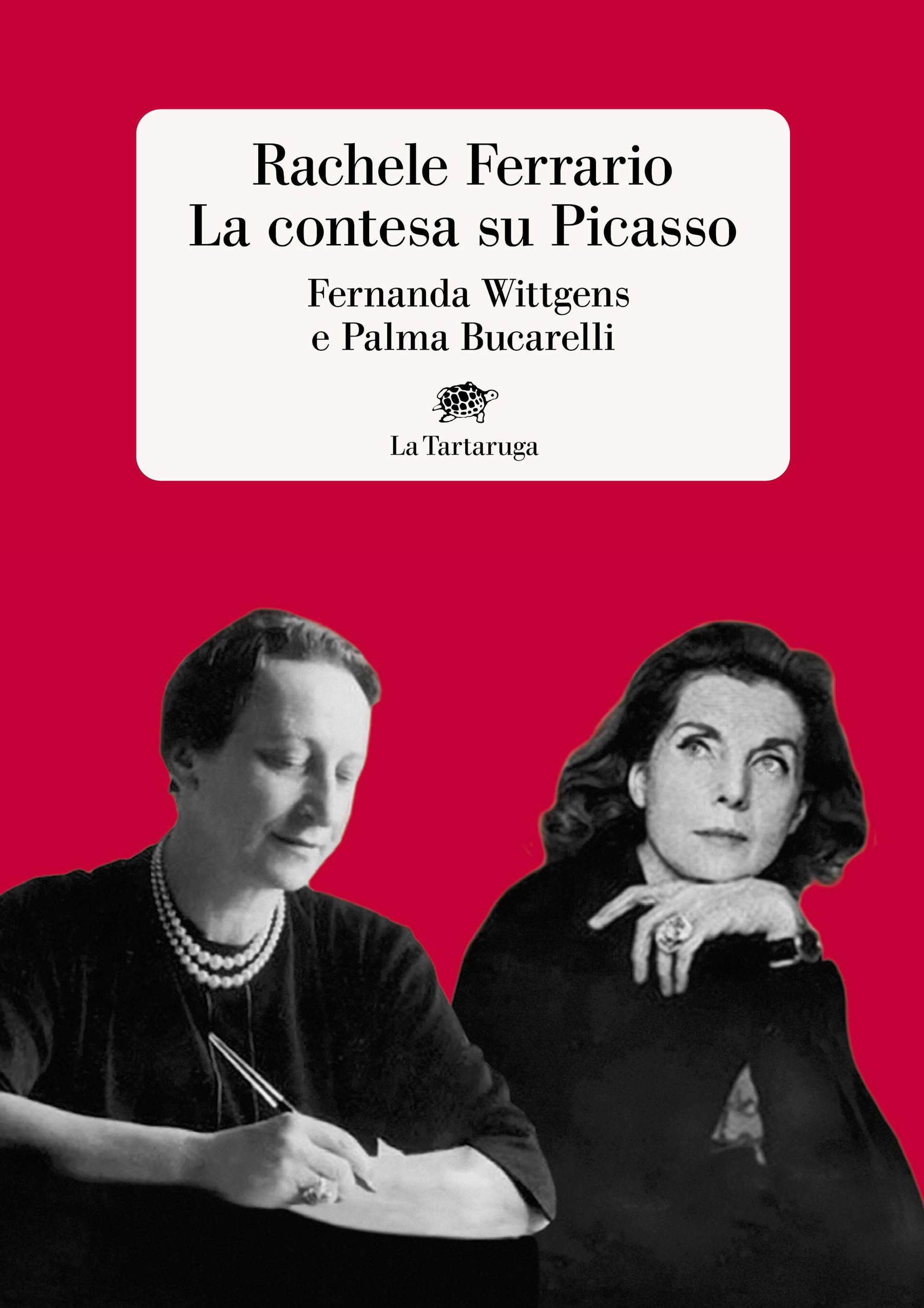

La Contesa su Picasso : Rachele Ferrario raconte l'histoire de Fernanda Wittgens et Palma Bucarelli

Certains essais se lisent comme des romans, car ils traitent de faits, de personnages et de questions qui suscitent l’intérêt et la curiosité, même chez un public profane. Le mérite en revient à l’auteur, qui sait habilement amener le lecteur à découvrir les protagonistes de ces histoires, en les rendant vivants et pertinents dans le cadre du sujet traité. Dans La Contesa su Picasso (ed. La Tartaruga, 2024), Rachele Ferrario raconte avec passion, simplicité de style et clarté narrative les histoires parallèles de Fernanda Wittgens (Milan, 1903 - 1957) et Palma Bucarelli (Rome, 1910 - 1998) qui se sont affrontées dans l’organisation de la première exposition que l’Italie dédierait à Pablo Picasso : deux femmes exceptionnelles qui ont changé l’histoire de l’art italien, réinventant l’idée même du musée et anticipant certaines tendances actuelles. La première en tant que directrice de la Pinacothèque nationale de Brera, à Milan, la seconde en tant que directrice de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, à Rome, et en tant que promotrice acharnée des artistes italiens après la Seconde Guerre mondiale. Spécialiste du XXe siècle, professeur de phénoménologie des arts à l’Académie de Brera à Milan (mais aussi commissaire d’exposition, archiviste et essayiste), Rachele Ferrario assure actuellement la promotion de ce court essai en Italie, qui rappelle une page peut-être méconnue, mais assurément passionnante, de notre histoire culturelle récente. Une histoire qui a culminé en 1953 avec la double exposition Picasso, d’abord à Rome puis à Milan.

FL. Comment est née l’idée de ce livre ?

RF. L’idée est née pendant la rédaction de la biographie de Palma Bucarelli. L’histoire passionnante de la lutte pour la primauté de l’exposition Picasso, entre Rome et Milan, m’avait échappé. Après avoir écrit sur Palma et Margherita Sarfatti, il manquait une troisième figure féminine importante, celle de Fernanda Wittgens, active sur la scène milanaise. Dans ce livre, je raconte l’histoire de deux femmes très différentes, qui se disputent l’organisation de la première exposition Picasso en Italie ; en arrière-plan, de nombreux personnages secondaires et les événements historiques de deux grandes villes qui, à l’aube de l’après-guerre, renaissaient, s’ouvraient aux nouveautés artistiques (et autres) et rivalisaient pour la suprématie culturelle en Italie.

Quelle est la différence substantielle, et la plus évidente, entre les personnalités de Fernanda Wittgens et de Palma Bucarelli ?

Toutes deux ont hérité de la leçon de Margherita Sarfatti, la première véritable critique d’art en Europe. Pendant un certain temps, au moins jusqu’en 1945, leurs vies semblent se dérouler parallèlement : elles sont ouvertement antifascistes ; elles ont l’habitude de traiter avec le pouvoir et les politiciens ; toutes deux font tout leur possible et risquent leur vie pour sauver les chefs-d’œuvre de l’art de la destruction causée par la guerre. Mais dès la fin du conflit, tout change. Pendant les douze années qui suivent, Wittgens et Bucarelli se suivent de près : ils s’admirent mutuellement, mais vivent une sorte d’antagonisme, déterminés à faire des musées qu’ils refondent et dirigent de grands musées : la galerie d’art Brera à Milan et la galerie nationale d’art moderne à Rome. Wittgens a une vision anti-moderniste : c’est une puriste de l’art. Bucarelli, en revanche, est moderne, ou plutôt moderniste, et s’intéresse avant tout au contemporain. La lutte pour l’exposition Picasso est le point de rencontre et d’affrontement entre ces différences substantielles. Le défi entre Fernanda et Palma se situe également au niveau de la communication : toutes deux apparaissent dans les magazines de l’époque et exploitent le langage de la presse populaire pour montrer aux femmes qu’il est possible d’avoir un rôle social, et même politique, en dehors de la maison.

1953 est l’année de Picasso en Italie. Sa présence (non pas personnelle, mais celle de ses œuvres) marque un moment fondamental dans la croissance artistique de l’Italie renaissante. En quoi les expositions de Rome et de Milan diffèrent-elles, du point de vue de la critique et de la conception de l’exposition ?

1953 est l’année symbolique de la renaissance culturelle de l’Italie. À Rome, Bucarelli a organisé la première grande exposition critique italienne consacrée à l’œuvre de Pablo Picasso, en se concentrant en particulier sur la dernière période de la production de l’artiste. L’exposition romaine est cependant pénalisée par l’imminence des élections politiques. Le tableau Massacre en Corée est arrivé dans la capitale, mais une lettre adressée à Palma Bucarelli par le sous-secrétaire de la Démocratie chrétienne, Giulio Andreotti, l’empêche d’être exposé. En revanche, Wittgens, au Palazzo Reale, a réussi à organiser en septembre une exposition avec des œuvres du premier Picasso et, surtout, à présenter in extremis, et presque à la fin, la grande toile de Guernica, symbole de la tragédie de la guerre, qui est exposée dans la salle bombardée des Caryatides. Si à Rome la politique a joué contre Bucarelli, à Milan la même politique (avec la victoire de la DC aux dernières élections) a favorisé les choix de Wittgens et de Milan elle-même, ville symbole de la Résistance.

Aujourd’hui, le traitement de la culture est-il toujours un acte politique et social tel que Fernanda Wittengs et Palma Bucarelli l’ont compris ? En quoi consiste leur modernité ?

Il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux, Marina Abramovic a cité Matisse qui, pendant la guerre, ne peignait que des fleurs. Picasso non plus, après tout, pendant les deux guerres, n’est pas allé au front ou n’a pas combattu en personne, même s’il était en fait un artiste “politique”. Tout art, en tant que tel, agit sur l’éthique de l’homme et ne peut qu’avoir un rôle politique, au sens élevé de responsabilité civique. Pour Wittgens et Bucarelli, il est évident que le comportement personnel se reflète dans l’action politique, l’engagement et l’éthique sociale : il représente leur vision du monde. Pour l’un comme pour l’autre, le sens civique de la protection du patrimoine artistique coïncide avec la défense de la dignité humaine et de la mémoire. Un concept ancien de la plus haute civilisation.

Quel est le rôle d’un musée ou d’une collection d’art aujourd’hui, qu’il soit public ou privé ?

Aujourd’hui, les musées peuvent devenir de plus en plus des lieux de réflexion et d’agrégation sociale, ainsi que des gardiens de la culture historique et de la mémoire artistique. Ils ont un potentiel de communication extraordinaire et peuvent se transformer en vitrines narratives, c’est-à-dire en lieux où l’on raconte des histoires et où l’on transmet la possibilité d’une nouvelle utopie, à l’intérieur de la grande boîte dystopique dans laquelle l’homme technologique est en train de s’enfermer.

Prochaines dates de présentation du livre La contesa su Picasso de Rachele Ferrario

2 avril - Venise, Biennale de Venise, Ca’ Giustinian

8 mai - Casale Monferrato, Accademia Filarmonica

10 mai - Vérone, Museo degli Affreschi

15-19 mai - Turin, Foire du livre (date à préciser)

28 mai - Lecce, Fondation Biscozzi

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.