L'artiste se sent responsable". Conversation avec Arianna Giorgi

Arianna Giorgi (Milan, 1965) est une artiste visuelle née à Milan où elle vit, travaille et expose depuis la fin des années 1980. Elle a étudié à l’Académie des beaux-arts de Brera puis, après une courte période à Paris, a poursuivi sa formation dans les années 1990 dans le cadre de la Casa degli Artisti de Milan. Sa recherche se concentre principalement sur la sculpture/assemblage et s’étend à une multiplicité de formes et de matériaux, y compris la pierre, qu’il assemble avec d’autres éléments pour obtenir un sens complet de l’idée. Son regard se pose sur la réalité, la nature et l’art de manière poétique, mais aussi critique et parfois ironique.

GL. Bonjour Arianna, souvent dans les événements qui mènent au chemin de l’art, l’âge mythique de l’enfance joue un rôle stratégique, capable avec ses suggestions, même de nombreuses années plus tard, d’activer des processus mentaux d’une importance fondamentale pour les développements ultérieurs, était-ce aussi le cas pour vous ? Racontez-nous.

AG. Je pense que oui, du moins en partie. Je m’en suis rendu compte tardivement, au fil des ans. En vieillissant, on essaie de faire la lumière sur le passé. Il y a plusieurs choses que j’identifie comme des facteurs déterminants. Que je revisite en quelque sorte (que je revisite aussi) dans mon approche du travail. Certains font partie du contexte culturel familial. D’autres, plus ensoleillés, sont liés à ce qui m’entourait dans les moments heureux de mon enfance. Je pense que les traces laissées par ces expériences m’ont amenée, à un certain moment de ma vie, à choisir de travailler d’une certaine manière plutôt qu’une autre, sans en être pleinement consciente.

Arianna Giorgi

Arianna Giorgi Arianna Giorgi,

Arianna Giorgi,

Je me souviens qu’une fois, en commentant une photo de la performance d’Abramović et Ulay au G.A.M. de Bologne en 1977, vous m’avez dit que votre père et vous passiez également entre les deux artistes, quel intérêt votre famille portait-elle à l’art ?

J’y ai réfléchi pendant longtemps. Surtout en visitant la récente exposition Abramović au Palazzo Strozzi. Curieusement, je n’en suis plus aussi sûr. C’est-à-dire que je ne sais plus si c’était une vraie visite ou un faux souvenir. Dans ma famille, on en avait tellement parlé, évidemment, que cela m’a fait toucher du doigt, dans ma mémoire, quelque chose qui n’est peut-être jamais arrivé mais qui est certainement resté en moi. En fait, j’avais l’habitude de placer Imponderabilia à la Biennale de Venise, où nous allions, avec une certaine régularité, même lorsque j’étais enfant. Mais en fin de compte, il n’est pas si important que je l’aie vu ou non. En 1977, j’avais douze ans, un âge où l’on est encore très perméable et influençable. À la maison, nous parlions d’art et j’ai commencé à fréquenter les lieux d’art dès mon plus jeune âge. Surtout les lieux d’art ancien. Mon père s’intéressait beaucoup à la littérature et à l’art. C’était un homme très cultivé et curieux. Il avait l’habitude de nous emmener dans les musées. Mais (sans que ce soit de sa faute) il n’arrivait pas toujours à me transmettre ces intérêts avec sérénité. Les “heures interminables” devant un tableau, à rester immobile et silencieux, mais surtout passif, ne m’ont pas aidé à grandir. Probablement, certains détails ont commencé à se frayer un chemin dans des endroits cachés de mon esprit. Cette matière jaune et blanche “malaxée” qui se transforme “magiquement” en un détail doré très fin dès que l’on s’éloigne un peu d’un tableau de Rembrandt, par exemple, est restée dans mes yeux depuis l’enfance. Je n’avais pas l’impression qu’il s’agissait d’un artifice, mais d’une capacité profonde. Mes premières expériences à la Biennale, en revanche, étaient des sorties où je ne comprenais littéralement rien, mais où je m’amusais. Il y avait un espace ouvert, il y avait des “choses étranges”, il y avait Venise. Ce qui m’a le plus marqué, et que je reconnais en partie dans mon travail de maturité, n’est cependant pas principalement lié à cela. C’est plutôt ce qui s’est installé en parallèle, lors de longues vacances dans une Grèce encore épargnée par le tourisme. On pouvait s’y rendre en deux ou trois jours en voiture en traversant la Yougoslavie. Puis la surprise: un mélange de nature et d’art. L’étonnement devant le Parthénon, dont je me souviens comme d’une blancheur se découpant sur un ciel bleu. Les cariatides austères et fortes, emprisonnées dans leur rôle de colonnes, les korai avec ces cheveux, ces draperies, ces visages souriants. Et les kouroi, qui semblaient grossiers en leur présence et je n’en revenais pas ! Epidaure vide, pas un touriste, où l’acoustique vous enveloppait: un miracle qui nous a valu les foudres du gardien après que mon père ait mis un magnétophone jouant l’air de Casta Diva chanté par Callas au milieu de l’orchestre. Les petits temples blancs près des plages de coquillages anciens, les carrières romaines de marbre cristallin (marbre de Thassos) où je me perdais en observant chaque bloc et son évolution par l’érosion. La mer avait façonné une petite piscine turquoise parsemée d’oursins noirs: des étoiles de la couleur de la nuit. Les autels au bord de la route. Puis la boutique du village avec ses bibelots, les paillettes de la quincaillerie. Le propriétaire, un vieil homme, s’appelait “Monsieur Céphalonie” parce qu’il avait participé à la bataille historique. Oui, c’était mon “magasin de jouets” préféré. Je rentrais en Italie armé de bols en plastique colorés et de petits objets brillants, comme des écrous et des boulons, et des coquillages volés à la mer. Je me rappelle aujourd’hui combien j’ai souffert de ne pas avoir accès à cette porte à la maison, à Milan, qui fermait une boîte à outils bien remplie.

Enfant, aimiez-vous dessiner, manipuler la matière ?

Quand j’étais tout petit, j’ai inventé un jeu: je transformais de la terre noire en seau et j’en faisais la meilleure glace au chocolat de Milan ! Heureusement, je n’avais pas la vocation de cuisinier. J’aimais réinventer ce que je trouvais. Je pétrissais ce qui était là et il n’y avait que la terre dans les pots sur la terrasse. Il n’y avait pas de terre dans la maison. Mais on pouvait dessiner. Je dessinais beaucoup mais je n’avais pas de guide. Je vivais avec mes grands-parents. J’ai aussi trouvé des photos de moi en robe et avec de grosses pierres dans la main.

Quelles écoles avez-vous fréquentées ?

En première année, j’ai eu une institutrice que j’aimais beaucoup. Elle nous enseignait aussi les techniques artistiques. Malheureusement, je suis allée à l’école primaire (c’est-à-dire que j’ai été inscrite l’année précédente) et en deuxième année, j’ai changé de professeur, un traumatisme ! Ensuite, pas d’école qui m’ait vraiment passionnée. J’ai, pour la plupart, de très mauvais souvenirs de l’école. De l’école en tant qu’environnement physique et humain. On m’a mise dans un institut privé de religieuses laïques parce qu’il était proche de la maison de mes grands-parents. Le circuit privé, dans lequel je n’avais pas vraiment ma place, s’est donc poursuivi au lycée dans de très mauvaises institutions et mon désintérêt pour les études s’est accru. Mais je pense que c’était autre chose que du désintérêt. Lorsqu’un sujet me passionnait, je m’y jetais à corps perdu. J’étais bon en grec ancien, bien sûr. Je pense qu’il y a une raison plus profonde à cela, un fait très grave qui a perturbé ma toute petite enfance. Ma mère, qui était peintre par ailleurs, est morte d’une mauvaise transfusion quelques jours après ma naissance. Ce fut un choc qui a marqué tout le monde et qui est indissociable de ce qui a été décidé pour ma scolarité, du moins jusqu’à ma majorité. J’ai toujours pensé que pour être un artiste, il fallait une profondeur de pensée et pour être un étudiant classique, j’ai tout essayé. Mais lorsque j’ai essayé de m’inscrire au lycée public et qu’ils m’ont refusé en tant qu’élève privé, cela a été un coup dur. J’ai continué tête baissée dans des écoles qui m’étaient insupportables. Je n’avais pas d’alternative et cela s’est mal terminé. Après deux ans de gymnase et une année perdue à “méditer”, j’ai cédé à deux ans d’école d’art (privée, bien sûr) qui m’ont permis, à l’âge adulte, de m’inscrire à Brera. J’ai toujours regretté de ne pas avoir pu construire une pensée plus organisée, une connaissance plus articulée, le don de synthèse. J’ai beaucoup lu depuis mon adolescence et aujourd’hui, j’ai encore plus de mal. J’espère avoir au moins “oublié par cœur”.

Déjà “oublié par cœur”, c’est fantastique. Comment cela s’est-il passé à l’Académie ?

Oui, l’oxymore d’Agnetti m’accompagne aujourd’hui lorsque j’observe les incohérences et la discontinuité de ma formation initiale, mes contradictions actuelles. Mes déménagements. Il m’aide à en faire une matière vivante et à persévérer dans un dialogue critique avec moi-même. Non sans auto-ironie. À l’Académie, je me suis enfin retrouvée dans un lieu où je ne me sentais pas opprimée. Donc, paradoxalement, aussi moins rebelle ou inconcluant. Bien sûr, ils faisaient des bêtises. Souvent la nuit, après les vernissages. Mais il y avait un lien profond avec l’art. J’ai redécouvert la passion d’aller aux expositions, de retourner aux Biennales avec un regard différent, avec d’autres étudiants avec lesquels on restait à parler, à rire, jusqu’à ce qu’on soit enfermé hors des bars et qu’on n’ait plus de lit. Je me suis beaucoup amusée. Peut-être trop, mais j’ai aussi travaillé. C’était un moment important.

Qui étaient vos compagnons de voyage à l’époque et quelles rencontres importantes avez-vous faites pendant ces années ?

C’était une période de formation, donc en allant aux expositions, je fréquentais un peu tout le monde et un peu personne. J’ai fait beaucoup de rencontres, comme quelqu’un qui fréquente une académie.

Votre travail était-il axé sur la sculpture dès le début ?

Au début, je peignais. J’ai fait diverses expériences en deux dimensions. Lorsque j’ai apporté une œuvre en classe et que le professeur, Luciano Fabro, m’a dit que si je voulais faire ces choses, je devais au moins essayer de les faire bien (“grammaticalement correctes”, je crois qu’il a dit), je me suis rendu compte que ma peinture était l’expression d’un exutoire plutôt que la recherche d’une forme, mais surtout que la peinture, finalement, ne me satisfaisait plus. Comment, par contre, pouvais-je arriver à la matière jaune et blanche qui est devenue un fin détail doré, dont il a été question plus haut ? Cela avait-il un sens ? Mon empreinte, mes paramètres de qualité en peinture étaient ceux des grands du passé. Je les avais dans les yeux depuis l’enfance et les percevais comme lointains et inaccessibles. Surtout, c’était pour moi anachronique alors que c’était justement les années du citationnisme et du retour à la peinture. Dans mon cours d’histoire de l’art, j’ai étudié les expériences des années 1960/70. J’ai commencé à expérimenter de petites sculptures et installations que je gardais pour moi. L’idée de l’art comme autre nature, l’idée de faire de l’art une réalité, la fraîcheur d’utiliser des choses que j’avais autour de moi m’ont impliqué. Peut-être, mais je ne peux que le deviner aujourd’hui, était-ce un moyen de redécouvrir l’émerveillement que j’avais ressenti en Grèce lorsque j’étais enfant.

L’admiration et l’émerveillement sont-ils toujours vos moyens préférés d’appréhender le monde aujourd’hui ?

L’émerveillement est une sensation rare à l’âge adulte. À une époque où, entre autres, les médias et leur utilisation constante nous lobotomisent. Disons que j’essaie de me mettre dans une attitude d’émerveillement. Mais je n’oublie pas que l’émerveillement est un moment de suspension, d’enthousiasme mais aussi d’engourdissement. Il vit dans l’instant, il n’a pas de durée. S’il se mêle à la mémoire, il n’est pas exempt de moments de mélancolie ou de nostalgie. C’est à l’étape suivante de le traiter, de donner un sens à l’admiration, à l’émerveillement et aussi à la mélancolie du souvenir. Sinon, je me perdrais dans l’étourdissement et ce ne serait pas si mal, compte tenu de l’époque. Mais en tant qu’être humain, j’ai des responsabilités. En tant qu’artiste, j’ai aussi pris des responsabilités.

Pouvez-vous en parler ? Quelles sont, selon vous, les responsabilités de l’artiste ?

Chaque artiste se sent responsable, je suppose. La pensée, au sens de la réflexion, n’est pas séparée de la création artistique. Pensiero vient du latin “pendere” qui signifie peser. Pensum était aussi la quantité de laine pesée dans un but précis. Je me rends donc compte que la pensée se manifeste à partir de formes concrètes et qu’elle y revient ensuite. Ici, la laine pourrait, de manière très imaginative, représenter la matière première que l’on transforme en fil puis en trame. Entrelacée avec la chaîne, la trame compose une forme. Finalement, parmi tant d’autres, cela semble être une métaphore de la création artistique. En particulier, je vous réponds en essayant d’expliquer une manière de travailler que je cultive depuis de nombreuses années. Je vois, par exemple, une pierre: elle me semble intéressante, belle. Je la ramasse. En la regardant, je me laisse aller, comblé par les lieux illimités que j’entrevois, par les émotions que je ressens. Je me perds en elle. Je m’abandonne à l’émerveillement que suscite en moi une pierre ! Je sais que c’est enfantin, que cela frise la puérilité par son caractère paradoxal. Mais cet égarement où “s’noie il pensier mio”, pour reprendre les mots de Leopardi, est le prologue du moment suivant, celui où je commence à réfléchir à ce qui pourrait réellement se passer en utilisant cette pierre comme élément d’une œuvre. Il y a une transition entre deux dispositions d’esprit. La première est la phase passive, d’enchantement, la seconde est réactive, d’exploration, d’observation de ce caillou, de cette pierre comme élément possible d’une forme d’art. C’est une hypothèse du futur qui permet d’entrer dans le présent. Mais il faut créer les conditions. C’est-à-dire être conscient qu’une transition doit avoir lieu. Je n’oublie pas l’expérience originelle, mais je me dirige vers la sphère d’investigation à travers les éléments cognitifs et constructifs de la création artistique. Parfois, il m’est pénible de quitter ce coin. De risquer de perdre le “jouet”. Je ne suis jamais certain, a priori, que sa transformation me convainc. Mais ce transit, ce passage de la temporalité m’est nécessaire, il est conscience de faire et fait partie de ma responsabilité vis-à-vis de l’œuvre.

Cette praxis, vue sous l’angle de l’œuvre dans son ensemble, semble contribuer à tracer une totalité qui, pourtant, est destinée à ne jamais se montrer dans son intégralité mais à n’offrir toujours que des visions fragmentaires d’elle-même, et ainsi de suite ?

Ce qui précède est un exemple lié à un mode spécifique. Dans d’autres travaux, je pars d’hypothèses différentes. En ce qui concerne la totalité, si vous voulez dire la totalité de mon travail, il n’y a pas de continuité formelle, si l’on peut parler d’une pratique qui se répète dans le temps. Il s’agit plutôt d’une continuité poétique. Je ne vois même pas de fragmentation. Je dirais plutôt qu’à partir du multiple, on arrive, ou on voudrait arriver, à une choralité reconnaissable du point de vue du sensible. Bien que je travaille très souvent avec des fragments, chaque œuvre, même minuscule, possède une identité précise et autonome qui tend, tente, de sortir le fragment de son état. De lui attribuer une particularité. En soi, le fragment ne m’intéresse pas, pas en tant que sujet. Je le vois plutôt comme quelque chose qui s’offre avec son histoire et qui, avec son temps écoulé, m’invite dans d’autres inconnues.

En parlant de continuité poétique, quels sont les domaines que vous souhaitez étudier ?

Je n’étudie pas de domaines spécifiques a priori. Il va de soi que l’art et la nature font partie de mon être. J’agis plutôt dans l’autre sens. Je pars de l’idée d’une œuvre et je développe la recherche. J’identifie des traces et des parentés entre des choses physiques et d’autres choses. L’espace extérieur, environnant, est un lieu panoramique, un paysage complexe dans lequel je puise des idées que je développe par la suite. Je me place dans une disposition contemplative pour intérioriser la réalité que j’observe et m’orienter vers une vision métaphysique laïque. J’essaie de voir à travers l’esprit, de pénétrer avec mes sens dans la potentialité des choses. Après tout, cela signifie imaginer.

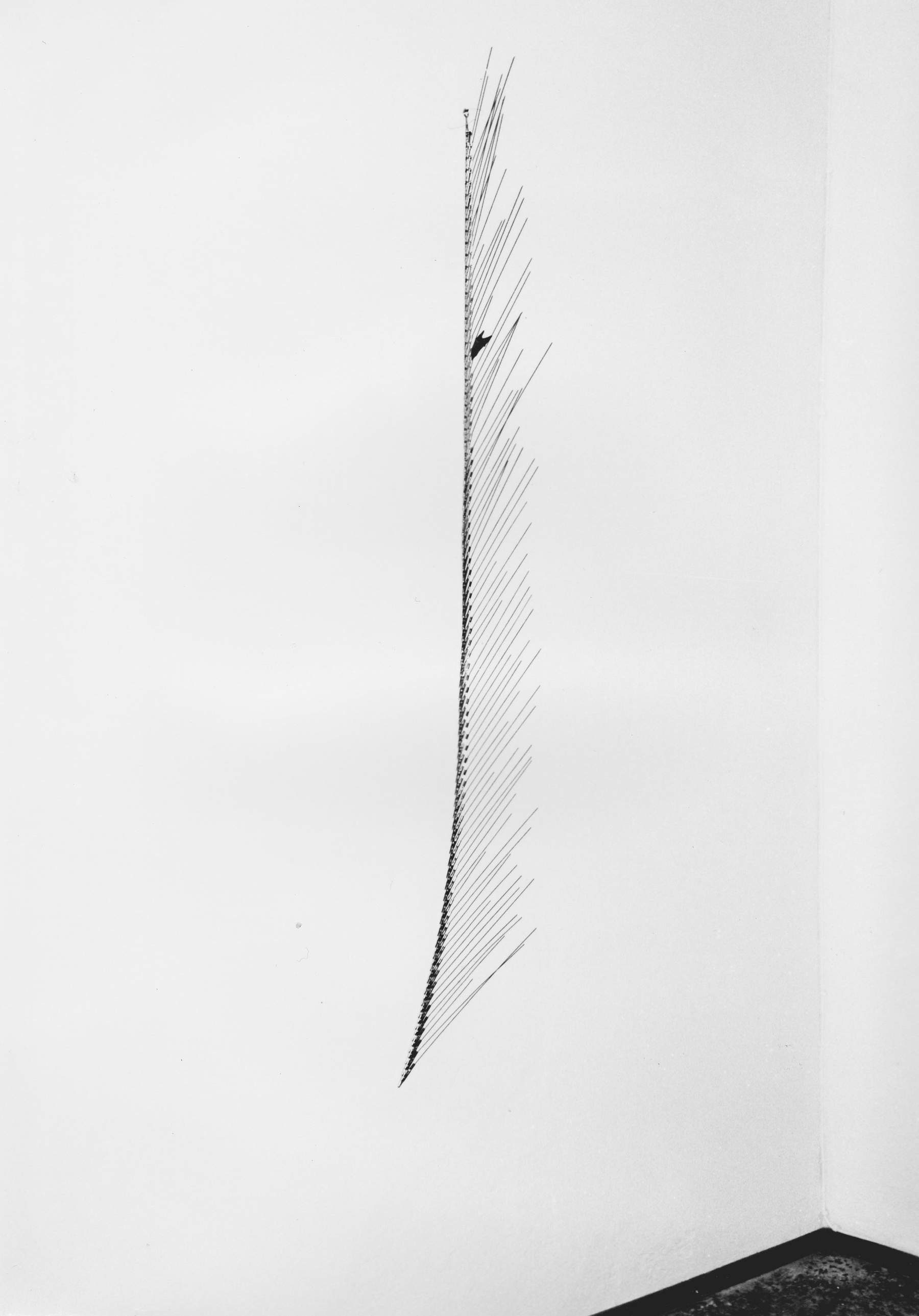

Parlons maintenant de certaines de vos œuvres, en commençant par le cycle des œuvres en métal, dont vous avez récemment présenté une pièce dans le cadre de l’exposition Il Numinoso, organisée par Giorgio Verzotti à la Building Gallery de Milan.

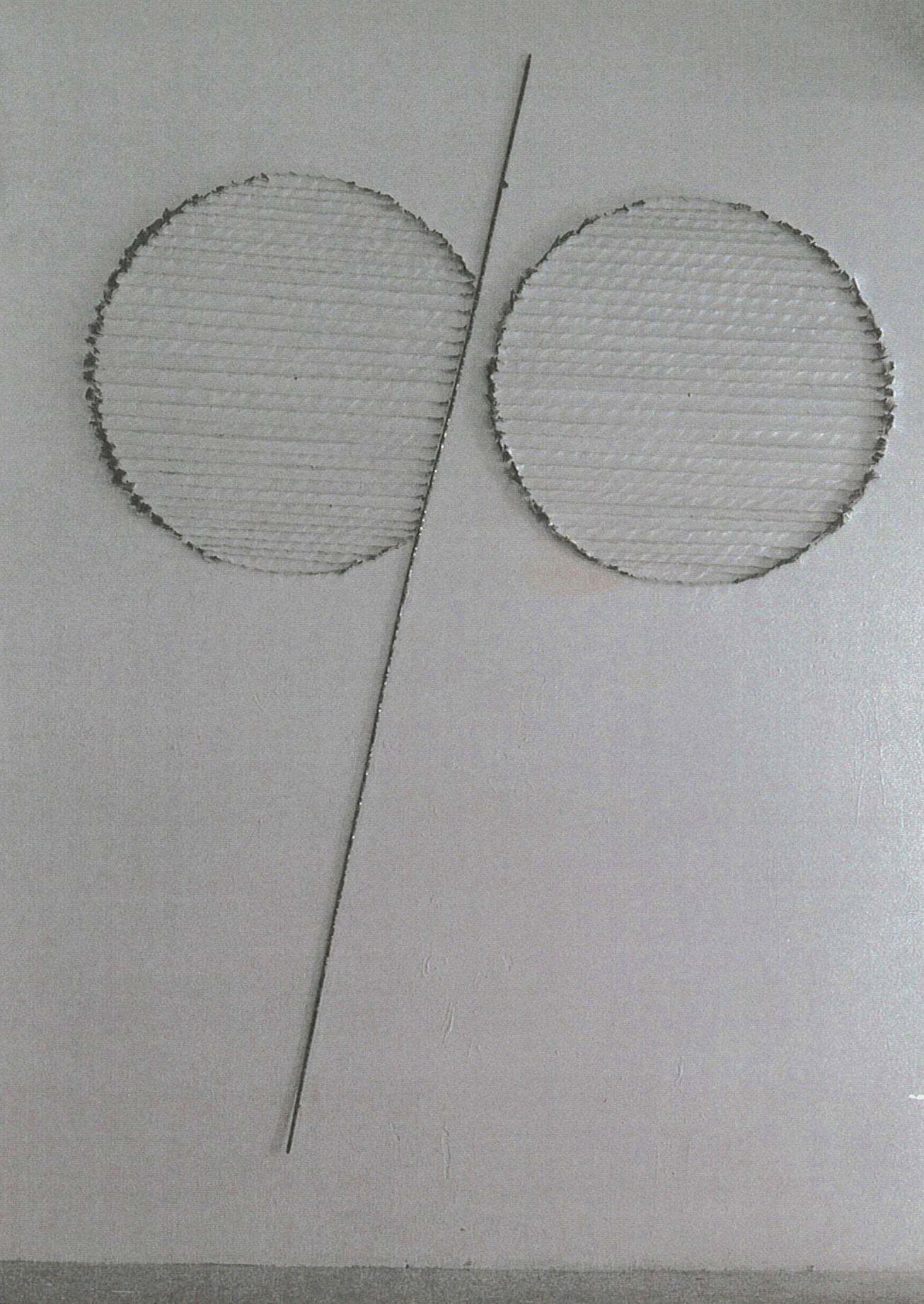

J’ai commencé à utiliser des bandes de métal (laiton cuit, laiton brut, bronze, aluminium) il y a de nombreuses années. Une pratique qui revient sous différentes formes et significations. Les premières œuvres, comme les Grottesche de 1993, sont nées de l’observation des moulures peintes ou en bas-relief des palais de la Renaissance, appelées “grotesques”, mais beaucoup plus simples que les grotesques romaines du même nom. Il s’agit de bandes linéaires décorées qui s’effacent devant les fresques mais qui ont la capacité de délimiter l’espace mural. Je me suis intéressée à cet aspect et à la manière de définir l’espace à travers des éléments végétaux. Mes œuvres ont été réalisées avec des gestes essentiels. Des rubans de laiton coupés en segments simples et pliés pour pouvoir être soutenus directement sur le mur par une rangée verticale de clous. Quelque chose d’extrêmement simple. Je ne cherchais pas à façonner des feuilles, mais à obtenir la sensation, la perception d’un flux végétal. J’ai également réalisé des Grottesche circulaires en soudant le ruban à un cadre en fer. J’ai appelé grotesques multicolores les grotesques réalisées avec différents rubans métalliques et grotesques dorées les installations plus élaborées (avec des chaînes et d’autres éléments). Je les ai appelées “dorées” pour les différencier des premières et parce que j’y ai pensé après une visite à la Domus Aurea. En même temps, j’ai observé le potentiel de la réflexion du ruban métallique et la façon dont il faisait réverbérer la lumière de telle sorte qu’elle devenait un élément de l’œuvre. C’est ainsi que j’ai créé des œuvres telles que Vicino al mare, 1994, Luna-Mare, 2011 et aussi celle que vous mentionnez, Anello di fuoco, 2022.

L’idée de la réflexion de la lumière autour de l’œuvre est une dimension que j’étudie également dans mon travail, elle me semble être un bon moyen d’élargir le dialogue entre l’œuvre et l’espace, êtes-vous également intéressé par ce type de dimension ?

Absolument oui. Bien que tout mon travail ne soit pas basé sur cela, la lumière est une matière vivante. Il peut s’agir d’une lumière intrinsèque au matériau ou d’une lumière réfléchie par le matériau ou le support que nous utilisons. Dans tous les cas, la relation qu’elle crée avec l’espace est substantielle.

Arianna Giorgi,

Arianna Giorgi, Arianna Giorgi,

Arianna Giorgi, Arianna Giorgi

Arianna Giorgi Arianna Giorgi,

Arianna Giorgi,

Je voulais vous interroger sur des œuvres comme Lilith et Black Moon...

J’ai réalisé Lilith après Ara, des œuvres festives sur la relation entre l’artifice et la nature que j’avais ramassées lors d’un voyage au Brésil. Après, j’étais comme vidé, je ne savais pas exactement où aller avec ça. D’un côté, je me refermais sur moi-même, de l’autre, j’avais une grande envie de parcourir le monde, réel et aussi virtuel. On parlait de plus en plus des grands changements dans l’ordre mondial, de l’internet. J’espérais un monde unifié, fondé sur la rencontre des cultures, mais, juste à côté, les guerres des Balkans laissaient présager le contraire. Nous avons abordé le deuxième millénaire avec beaucoup d’espoir mais aussi d’appréhension. Reprenant le fil des souvenirs, de leur surgissement soudain, je me suis remise à penser de manière obsessionnelle à un lointain voyage en Inde. J’avais plus ou moins treize ans. La première inspiration de cet air saturé d’eau et d’épices m’a mis en apnée. Je suffoquais. Des personnes visiblement malades venaient vers moi à la recherche de quelque chose. Le bouleversement m’avait obligée à me réfugier dans une chambre d’hôtel pour pleurer pendant toute une journée, mais dans cette pause, j’ai pu me débarrasser de toutes mes peurs. Mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont remplis de pitié. La blancheur des dormeurs qui jonchent les immenses esplanades de Delhi, ou de Bombay. Les crachats rouges de bétel mâché à chaque coin de rue, qui ressemblaient à du sang. Les funérailles hindoues. Comme j’aimais ces funérailles avec des fleurs éparses et des robes blanches ! C’est du moins le souvenir que j’en ai gardé en tant que petite touriste. Les grottes peintes le long de la vallée sinueuse d’Ajanta et les temples où la blancheur de la Grèce laissait place à une animalité de la forme et de la matière, une charnalité de la pierre. Cette nostalgie soudaine dans une période où le sentiment constant était la perte latente d’une centralité, de ses références culturelles, du fait que quelque chose changeait, même en moi, mais je ne savais pas encore quoi, m’a conduit à Lilith . “Lilith est comme le coude d’une rivière saturée de flamants roses qui s’envolent à la première embuscade”, avais-je écrit dans un texte. Comme pour dire que lorsque l’on s’apprête à faire un travail, tous les sens sont en alerte mais, cette fois, l’alerte a aussi détecté un piège. J’étais assise sur un sol instable et je sentais son changement avec crainte (et tremblement). Renouveler la peau, la surface sur laquelle vit et germe la profondeur de l’œuvre d’art que, à ce moment-là, j’avais besoin de cacher, de protéger dans une silhouette inerte, mais rougeoyante de soupapes roses. Détourner le paradoxe dans l’idée d’une muette, d’un lambeau sans vie parce que sa vitalité s’est déjà envolée ailleurs. Tout comme l’idée d’une première femme faite avec l’homme et non pour l’homme s’est envolée dans la religion antique. Juste après Lilith est venue Pietra malata. Puis, en 2000, Pelle. Des œuvres qui, contrairement aux précédentes, sont le fruit d’une agitation. Récemment, en 2017, comme je n’avais plus la première, j’ai fait une variante de Lilith. Ensemble, j’ai réalisé Black Moon. Une œuvre conçue à l’époque, en 1998/99, puis oubliée ou peut-être supprimée parce qu’elle était justement supprimée. Je pense que je me suis sentie mal à l’aise en m’engageant dans ce bourbier. Au lieu de lactaires et de pigments roses, ou de sel de la même couleur, j’ai utilisé de grands coquillages de péci (ou muscles ou moules) tournés de manière à faire ressortir leur couleur interne, gris nacré, presque argenté, d’une luminescence ambiguë et maintenus dans une sorte de cercle d’argile recouvert de pâte à sucre noire, fraîchement traitée. Reposant sur une orbite de sel blanc mélangé à du charbon végétal, Black Moon renvoie avant tout à l’inconscient. Un lieu mental obscur, libre de tout contrôle logique qui, telle Lilith s’exilant de l’humanité naissante tout en restant éternelle dans l’imaginaire, se cache dans les profondeurs de la psyché exilée de la conscience mais, de cette dernière, une harceleuse constante.

Arianna, faites-vous souvent des secondes versions, même après une longue période, de certaines œuvres ?

Cela ne m’arrive pas souvent parce que je n’ai jamais vendu aussi souvent, ni aussi peu, donc j’ai encore plusieurs sculptures. Dans le cas de Lilith, dont j’ai fait faire immédiatement un moulage d’un détail que je voulais identique, une pierre d’une forme particulière, la raison était que Lune Noire devait, elle aussi, avoir cette pierre (forme) puisqu’il s’agit, par essence, d’un seul et même sujet. De plus, en cas de vente, je pourrais l’exposer sans avoir à l’emprunter. C’est ainsi que les choses se sont passées. J’ai vendu Lilith au début des années 2000 et, en 2017, je l’ai refaite et, ensemble, j’ai fait Black Moon. Je pense qu’il serait utile de faire la même chose pour certaines œuvres auxquelles je tiens beaucoup ou qui sont particulièrement fragiles. C’est autre chose pour les œuvres plus installatives que j’adapte souvent à l’espace. Ou qui subissent de petites variations lors de leur assemblage.

C’est un autre aspect fascinant du dialogue avec l’espace, pouvez-vous en parler ?

Plutôt que de dialogue avec l’espace, je préfère utiliser le terme de relation. Il implique une plus grande physicalité que je ressens dans mon travail artistique. Je décrivais plus haut des œuvres basées sur des installations. Certaines peuvent varier en fonction de ce que l’on trouve à l’endroit où elles sont installées et cela m’intrigue. Pour moi, l’espace est le lieu de l’événement. Au-delà de tout projet, lorsqu’on installe, il y a toujours une dimension de corporéité et d’accidentalité qui intervient et qui souvent modifie ou renouvelle les choses. Mais si je pense à la réalisation d’une œuvre, je crois que son espace est le résultat de tous les pas que je fais pour arriver à ce qui me satisfait. Je veux dire que, subjectivement, je ressens l’espace intrinsèque à chacune de mes œuvres comme une mémoire concentrée du temps émotionnel qu’il m’a fallu pour arriver à sa maturité. Il est cependant nécessaire de repenser en permanence le concept d’espace, de temps et de lieu et celui de matière et d’immatériel, le concept de conscience. Pas nécessairement pour changer ce que l’on fait, et encore moins ce qui a été fait. Mais pour comprendre où l’on est, où l’on va, et ne pas être pris au dépourvu. Être à l’intérieur du temps que l’on vit, à l’intérieur de ce qui change, c’est bien sûr substantiel. À la limite, même de le refuser.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.