L'art n'est pas seulement de l'artisanat : c'est aussi de la réflexion et de l'introspection. Conversation avec Gianluca Sgherri

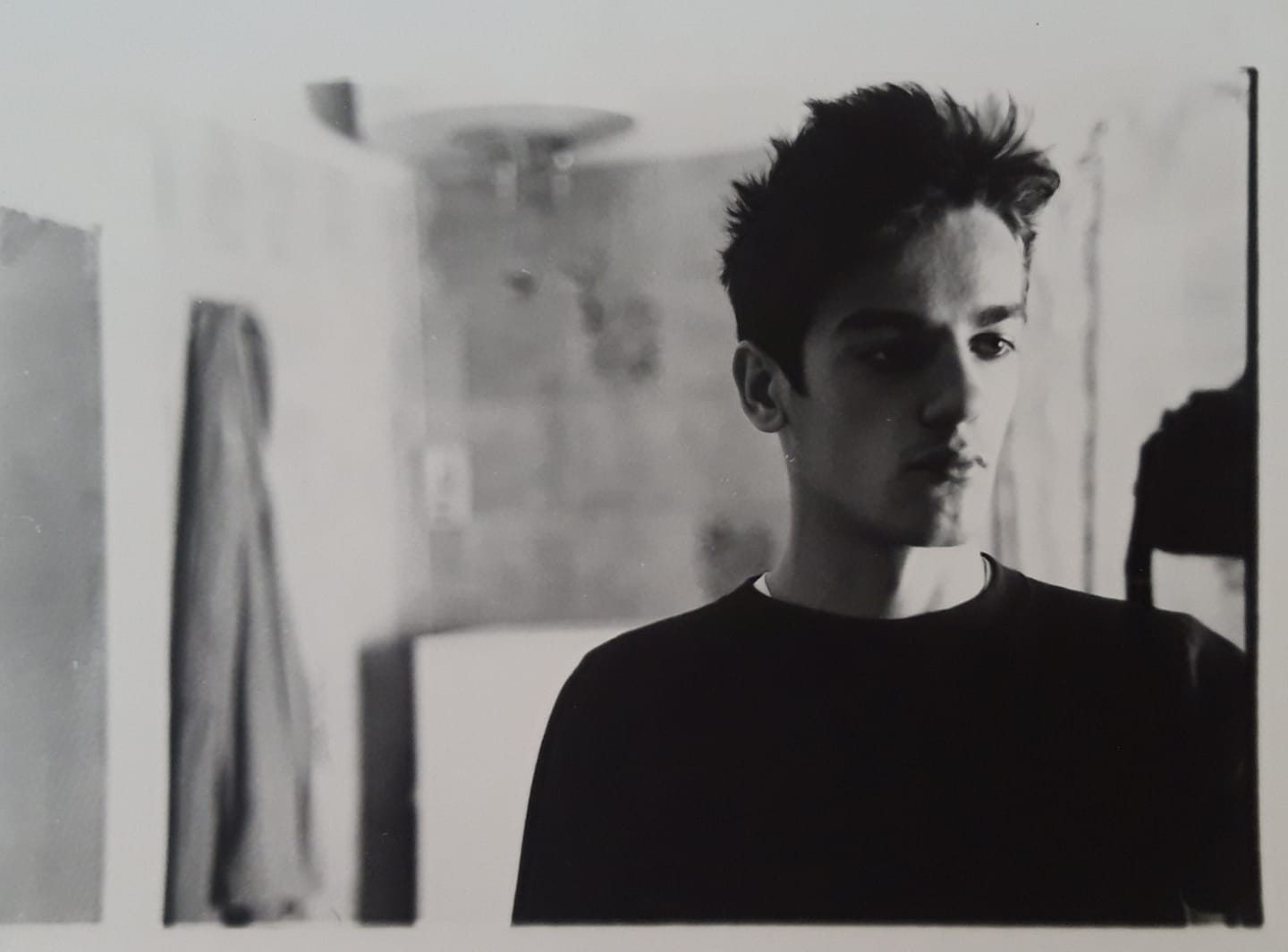

La peinture comme narration mais aussi comme intimité, expression directe et en même temps introspection. La recherche de Gianluca Sgherri est l’une des plus raffinées de la scène italienne contemporaine. Né à Fucecchio en 1962, Sgherri, après avoir fréquenté l’école d’art de Florence, est diplômé en peinture en 1986 à l’Accademia di Belle Arti de Florence, sous la direction de Fernando Farulli. Après quelques expériences graphiques et musicales, il entame sa carrière artistique à la Galleria Marsilio Margiacchi d’Arezzo, où il présente sa première exposition personnelle en 1990. Avec les artistes Federico Fusi, Luca Pancrazzi et Andrea Santarlasci, et la critique d’art Maria Luisa Frisa, il a organisé de nombreuses expositions en Toscane et dans d’autres régions d’Italie. Au fil des ans, il a travaillé avec le Studio d’Arte Cannaviello, où il a été le protagoniste de plusieurs expositions de groupe avec Marco Cingolani, Daniele Galliano et Pierluigi Pusole (et où il a réalisé plusieurs expositions personnelles), ainsi qu’avec la Gallerie In Arco à Turin, l’Associazione Culturale l’Attico de Fabio Sargentini à Rome et la Galleria No Code de Lucio Dalla à Bologne. Sgherri compte également une participation à la Quadriennale de Rome ainsi que plusieurs participations à des expositions muséales en Italie et à l’étranger. Certaines de ses œuvres font partie de collections publiques telles que celles du Gamec à Bergame et de la Chambre des députés à Montecitorio à Rome. Il vit et travaille actuellement à Santa Croce sull’Arno (Pise). Dans cette conversation avec Gabriele Landi, Gianluca Sgherri parle de sa carrière artistique. Gianluca

Gianluca Gianluca

Gianluca

GL. Bruno Munari disait : “Un enfant créatif est un enfant heureux”. Les expériences de votre enfance ont-elles eu des répercussions sur votre travail d’artiste ?

GS. Oui, mais je ne sais pas si ce sont les expériences positives ou négatives qui ont eu le plus d’influence. Au CP, l’institutrice m’a attaché la main gauche pour que je puisse écrire de la main droite. Du lundi au vendredi, j’étais le dernier de la classe, mais le samedi, au cours de dessin, je recevais des compliments, les filles me tournaient autour et je pouvais m’asseoir au premier rang. J’ai grandi avec le mythe de Léonard et de Raphaël. Je copiais leurs portraits dans les volumes des régions, j’étais attirée par les marques qui portaient leurs noms sur les plumiers, les albums et les livres. Je suivais avec passion les scénarios à la télévision, je les imitais et je jouais avec eux. J’étais aussi un enfant créatif, mais surtout un rêveur ; c’est pourquoi mon bonheur sentait la solitude heureuse. J’étais souvent et volontairement “absente” de la classe, de la famille ou des amis. Je ressentais un besoin irrésistible de m’éloigner, j’étais donc un enfant un peu bizarre. Tout se reflète dans l’œuvre d’un artiste, pour le meilleur et pour le pire. L’art a été pour moi une aide et une revanche, mais aussi un moyen de continuer à rêver...

Vos “super héros” Leonardo et Raphael ont-ils continué à vous accompagner après l’école primaire ?

J’ai une relation particulière avec Léonard, mais l’émotion que j’ai ressentie enfant, ce sentiment de proximité et d’identification, n’est bien sûr plus là.

Avez-vous fréquenté une école d’art ? Qui étaient vos professeurs et vos camarades de classe ?

Le choix du Liceo Artistico de Florence a été aussi forcé que voulu. Après le collège, tout aussi peu excitant, l’arrivée dans une école d’art où je pouvais m’exprimer au mieux a été une sorte de libération. Dans les salles de classe, j’ai rencontré Luca Pancrazzi et parmi les professeurs, je voudrais mentionner les plus connus, Giovanni Ragusa et surtout Renato Ranaldi. Ces années de lycée ont été les meilleures. Je me levais tôt le matin pour prendre le train, la veille je préparais soigneusement ma boîte à outils pour la peinture et j’avais hâte que le jour arrive.

Après le lycée, vous avez fréquenté l’Accademia, toujours à Florence. Je déduis de la réponse précédente que vous avez été déçu par l’Accademia.

L’Accademia a été une période douloureuse et, d’une certaine manière, compliquée, pour des raisons familiales et personnelles, surtout la mort de mon père. Cela (et pas seulement cela) m’a amené à négliger mes études et à y assister très peu, consacrant de plus en plus de temps à mes amis, au rock et au groupe dans lequel je jouais. En outre, l’Accademia di Firenze me paraissait un milieu un peu triste, rétrograde et fermé. N’ayant pas d’autre choix, je me suis inscrit au cours de peinture du professeur Farulli, frère du célèbre violoniste Piero et fondateur de la Scuola di Musica di Fiesole. Le professeur portait toujours un chapeau noir et un foulard autour du cou et, à peine entré, il se dirigeait vers le tourne-disque pour faire jouer la troisième symphonie de Brahms. Il n’y avait pas de grands échanges entre nous : je l’estimais en tant que personne et artiste, il me donnait de bonnes notes, sans me reprocher mes absences et mes retards. Une sorte de liberté disciplinée régnait dans la classe, certains dessinaient le modèle, d’autres étaient bohèmes en se taillant un petit atelier, d’autres encore suivaient et imitaient le professeur. Moi, comme je l’ai dit, je suis allée et venue, j’étais là et je n’étais pas là, et j’ai réalisé que le sentiment de nouveauté, d’émerveillement et d’étonnement que je ressentais au lycée avait disparu. Les voyages scolaires avaient disparu, personne ne courait après le professeur sur les anciens trottoirs de Pompéi, dans les églises et les musées de Rome et de Venise ou sur les pelouses de la Reggia di Caserta, même les examens et les questions n’étaient plus effrayants : tout était planifié et convenu. L’esprit de classe, de solidarité et de participation a cédé la place à l’individualisme, à l’envie et à l’ambition personnelle. Chacun se sentait artiste.

Votre recherche artistique avait-elle déjà pris une direction pendant vos années d’académie ?

Non, pas même après. C’est deux ans après avoir obtenu mon diplôme que je suis allé voir Remo Salvadori à Milan. À l’époque, il avait son atelier dans la Via Tadino, d’où l’on pouvait également voir l’atelier de Mimmo Germanà. Je lui ai apporté des photos de mes œuvres et il m’a dit (plus ou moins) : tu es comme un petit oiseau dans une pièce qui bat dans tous les sens et qui ne trouve pas la sortie...

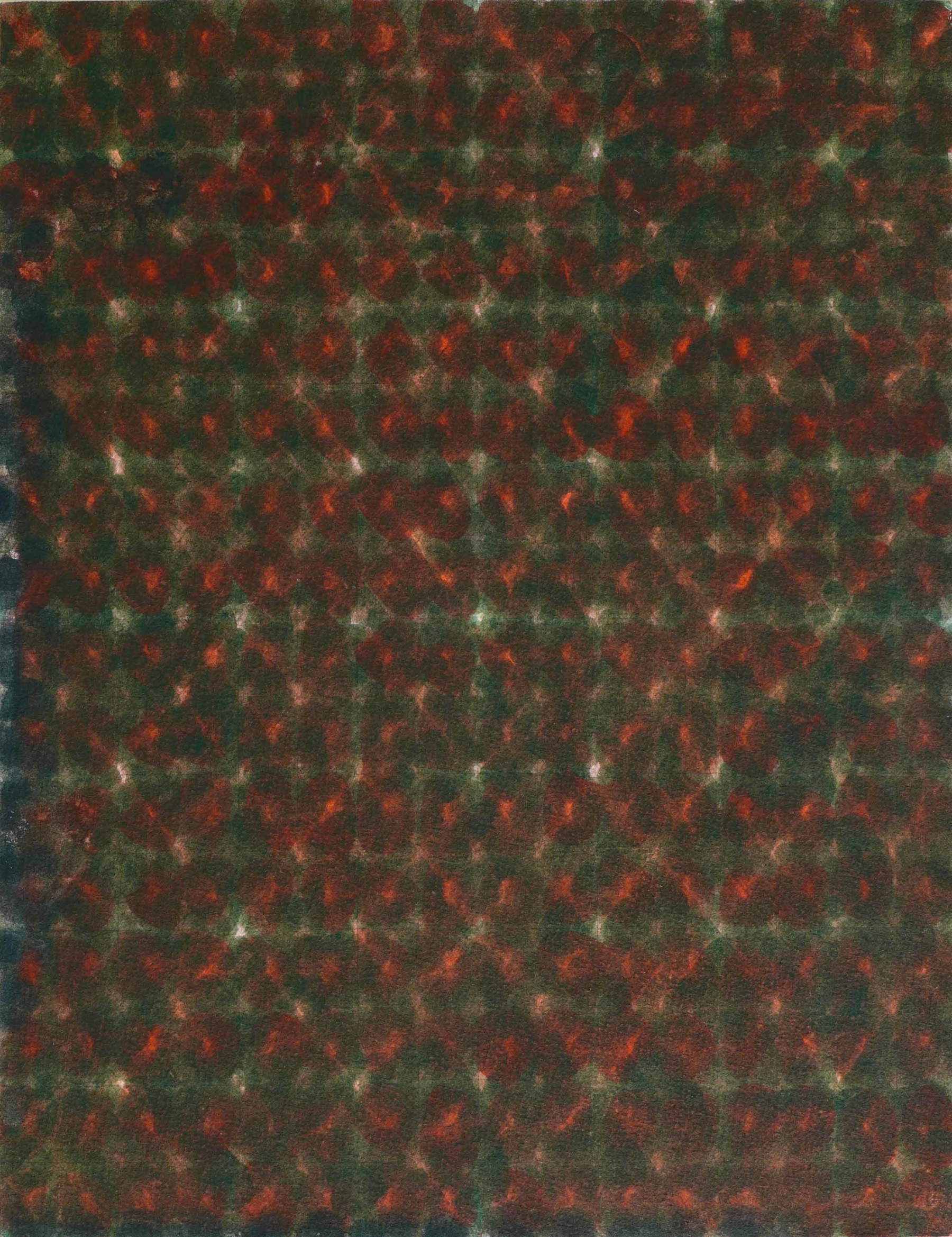

Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri,

Entre-temps, vous avez poursuivi votre activité de musicien, quel genre de musique avez-vous fait ?

Je dois dire que je ne suis pas musicien, je joue à peine de la guitare et je fais quelques notes au clavier, mais cela ne m’a pas empêché à l’époque de composer et d’écrire des chansons... les années 1980 ont été celles du Punk et de la New Wave, deux genres qui étaient à certains égards plus “faciles” à jouer et à la portée de tous, ce qui a favorisé la naissance de nombreux groupes plus ou moins improvisés. Sans grandes compétences techniques ou virtuoses, il suffisait d’assembler quelques accords, beaucoup de cran et une pincée de folie ; c’était aussi le cas d’Alito Control, un groupe post-punk dont je faisais partie. Nous avions l’habitude de nous produire dans les fêtes d’unité, les clubs et les discothèques alternatives de la région. Nous étions inspirés par des groupes britanniques comme Joy Division, PIL et The Cure. Nous avons également enregistré deux chansons en studio, qu’il est très agréable de réentendre.

Dans les années qui ont suivi l’académie, vous avez fait des expériences proches de l’Arte Povera : quelles étaient-elles ?

Le lit de croix était très beau et évocateur : un treillis métallique d’un carré percé de petites croix en cire. Ou encore les trois lettres en bois posées sur le sol : le “d”, le “i” et le “o” (Dieu). La première a été exposée en 1990, dans le cadre de l’exposition collective “Les cellules” à Fucecchio, et la seconde a été exposée trente ans plus tard au Palazzo delle Arti, toujours à Fucecchio. D’autres œuvres ont été détruites par manque de place, mal conservées ou dispersées. Il me reste le moule de la croix où je coulais de la cire, quelques œuvres en verre et en marbre, deux sculptures blanches en bois et en plâtre. Comme vous l’avez dit, j’ai été inspiré par l’art pauvre et conceptuel, j’ai fréquenté des galeries et des artistes travaillant dans cette direction et j’ai acheté des revues tous les mois. Je n’ai pas hésité à réaliser des performances et des œuvres avec des écrits, comme les “blasphèmes” avec des objets transférables.

Pour reprendre la métaphore de Remo Salvadori, quand l’oiseau trouve-t-il la fenêtre et parvient-il à quitter la pièce ?

Lorsqu’il se rend compte que nous sommes dans une grande cage, que nous pouvons voler partout mais qu’il n’y a pas d’issue. Il a donc créé une plus petite cage, pour lui tout seul : il s’est assis à la table avec un petit chevalet et a commencé à peindre....

Je me souviens qu’il y a quelque temps, tu m’as montré un petit tableau sur bois dans la gamme des bleus, peint avec panache, qui portait une écriture cursive rouge. Si je me souviens bien, la phrase traversait horizontalement le tableau et était une phrase poétique. Lorsque vous me l’avez montré, vous m’avez dit que c’était le premier tableau dans lequel vous aviez introduit l’écriture. Je me souviens aussi de D I O à l’exposition de Fucecchio. D’après ce que vous m’avez dit auparavant, je dirais que les lettres ont toujours fait partie de votre univers : qu’est-ce qui vous attire dans la dimension de l’écriture ?

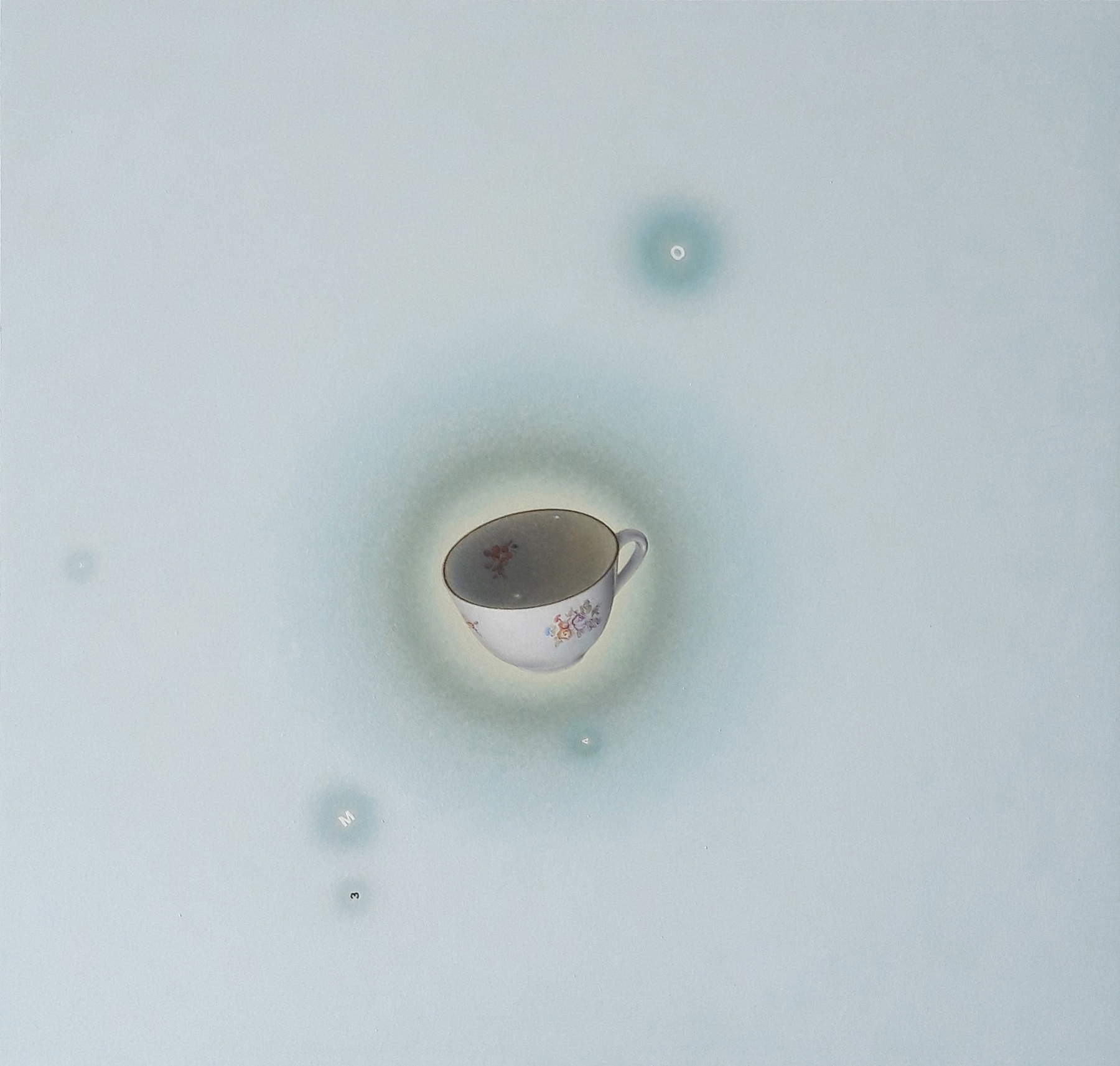

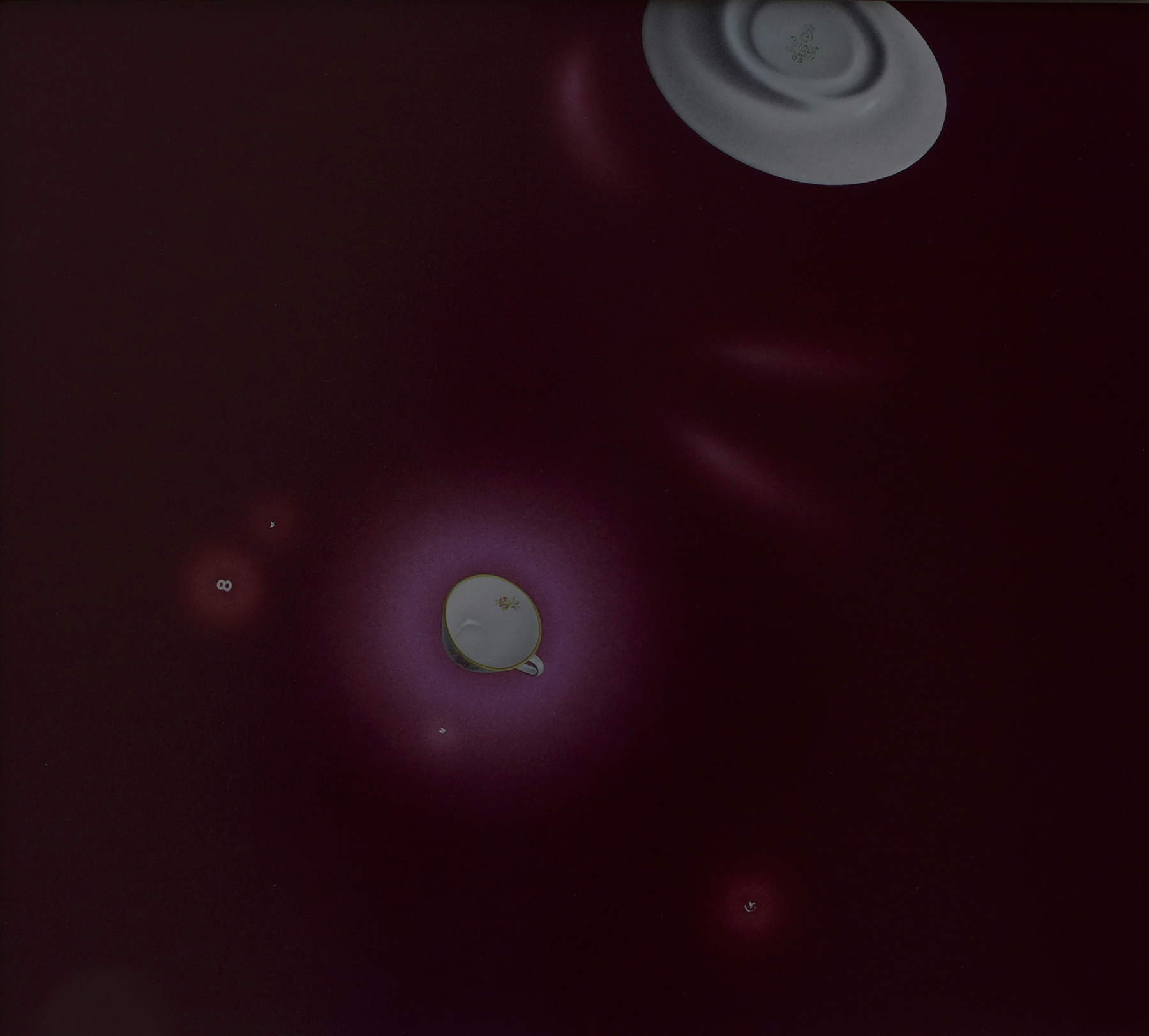

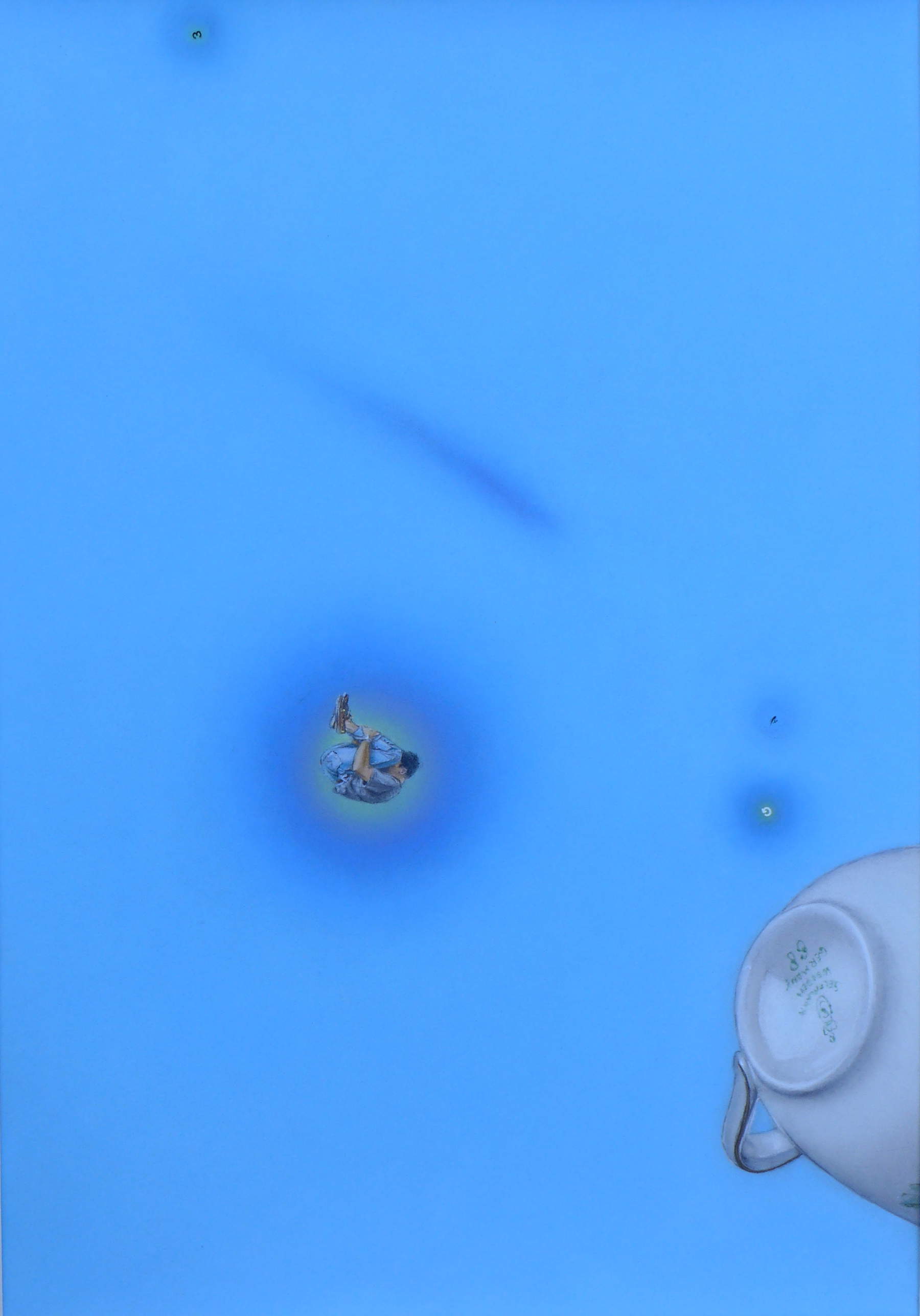

L’expression directe, explicite, objective. À mes débuts, de nombreux artistes utilisaient des phrases, des écrits, des titres ; cependant, dans la plupart des cas, surtout en peinture, certaines œuvres semblaient forcées et prétentieuses, du genre : “puisque je ne peux pas le faire avec la peinture, je m’aide des mots”. En revanche, lorsque la forme écrite et alphabétique fusionne et devient l’idée elle-même, elle devient belle et intéressante. Dans mon cas, si vous voulez, les trois lettres de l’installation “Dieu” et les autant de petites lettres qui parsèment les paysages et les tasses font partie intégrante de l’œuvre. Le petit carré avec la phrase “survolant la terre” est une déclaration d’intention, un souhait, un vœu qui, en le revoyant, fait naître un sentiment de tendresse. C’est l’une des toutes premières peintures : son aspect brut et primitif peut laisser l’observateur perplexe et indifférent, mais elle contient déjà tout le potentiel et toutes les caractéristiques de mon travail.

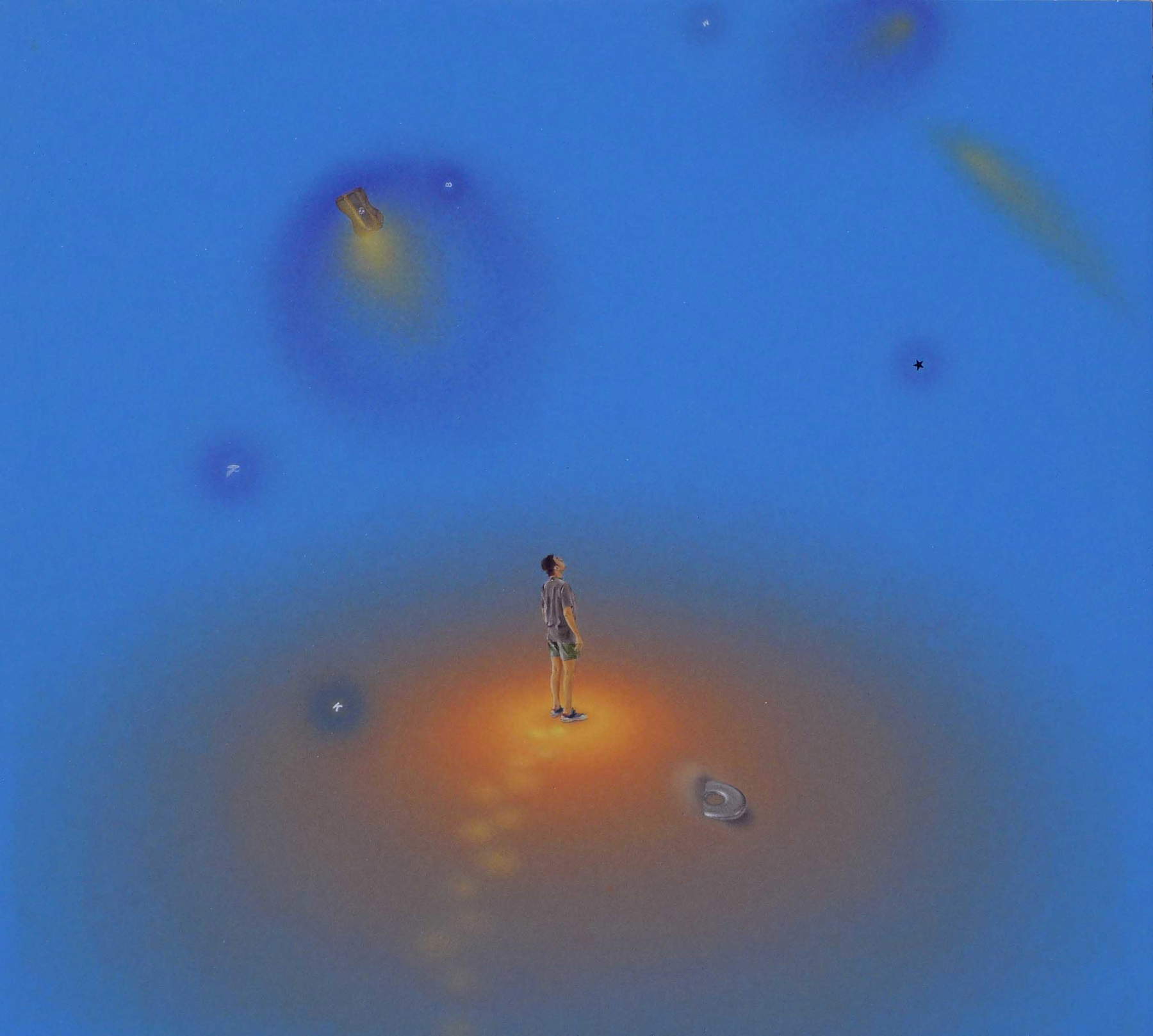

Entre les barreaux de la petite cage, tout seul, où vous avez commencé à peindre, qu’avez-vous vu ?

J’ai vu le petit jardin où les pins, les abricotiers, les poiriers et les pruniers régnaient en maîtres. Dans un coin, il y avait le caoutchouc et au milieu un fauteuil. En été, les pins, les abricotiers et les pruniers donnaient de l’ombre et des fruits. Le périmètre de la pelouse, entouré du muret et de la balustrade, était le même et correspondait au rectangle du ciel. L’atelier qui s’étendait sur ce terrain était suspendu entre l’un et l’autre, entre la terre et le ciel. L’herbe verte fraîchement tondue léchait les troncs, les pots et le béton....

Ce que vous décrivez ressemble à un monde parfait, au périmètre bien défini, où tout est sous contrôle. Comment se comporte la dimension spatio-temporelle dans ce lieu ?

C’est une dimension intime, circonscrite, ordonnée, immobile, où tout est à portée de main : les tasses, le jardin, l’étang, le petit bonhomme, le fauteuil...

Tout ce que vous avez peint dans vos tableaux du début des années 1990, vous l’avez vu dans cet espace ?

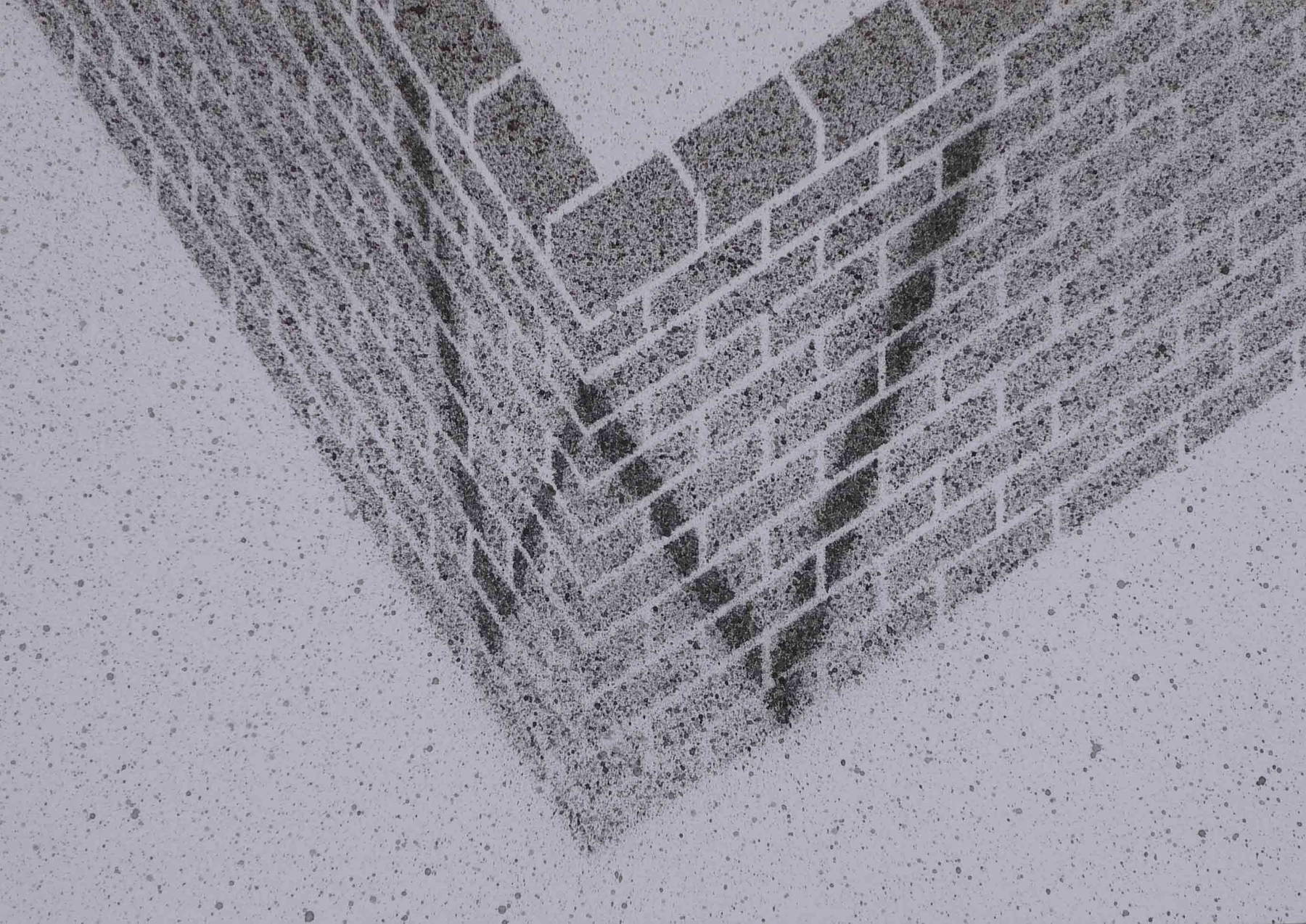

Oui, mais pas seulement. Quand j’ai commencé à aller à Milan, j’ai été attiré par la ville et son architecture, et c’est ainsi qu’est né le travail des articulations et des axonométries... qui à leur tour m’ont rappelé les jeux de construction.

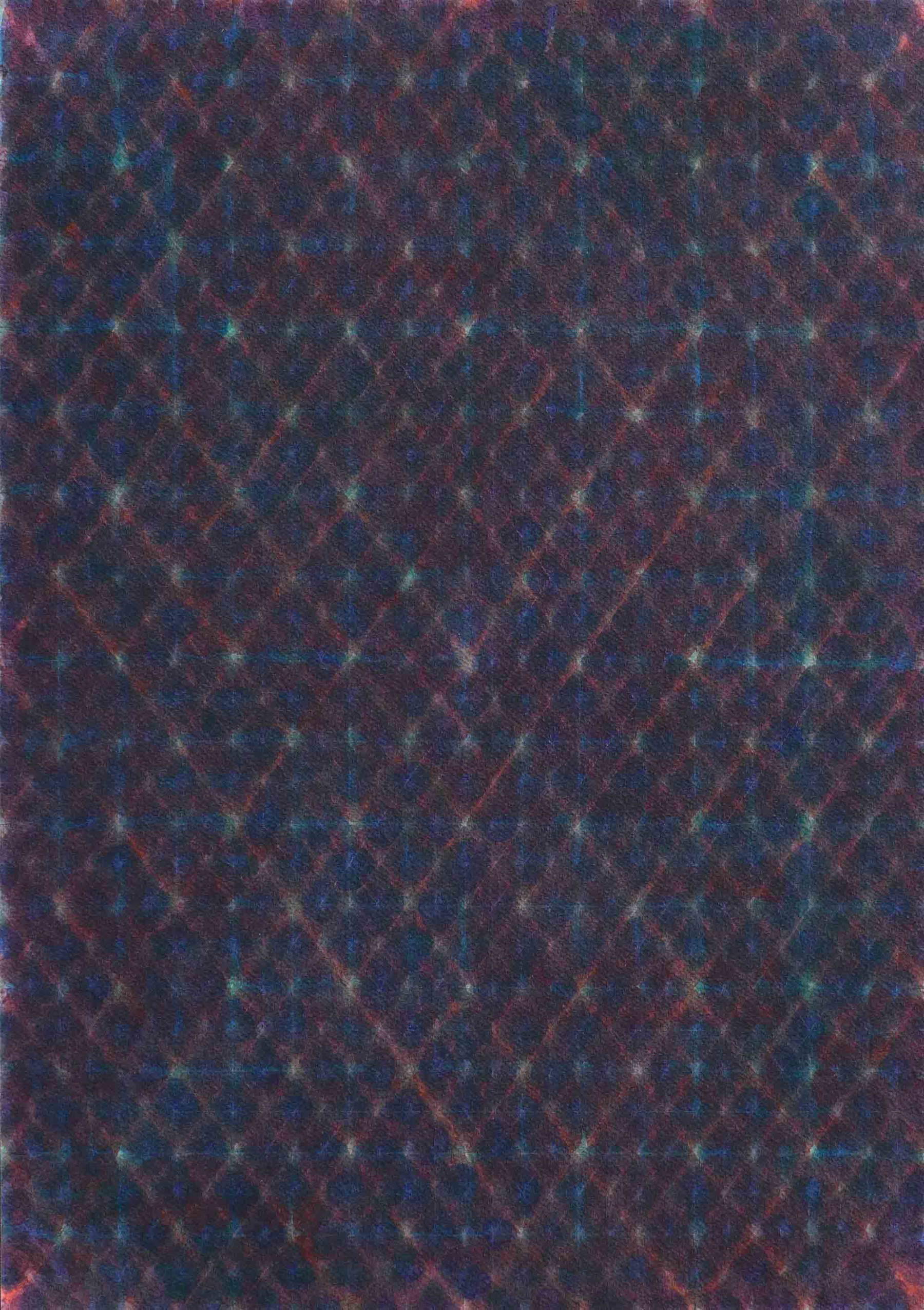

Gianluca

Gianluca Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

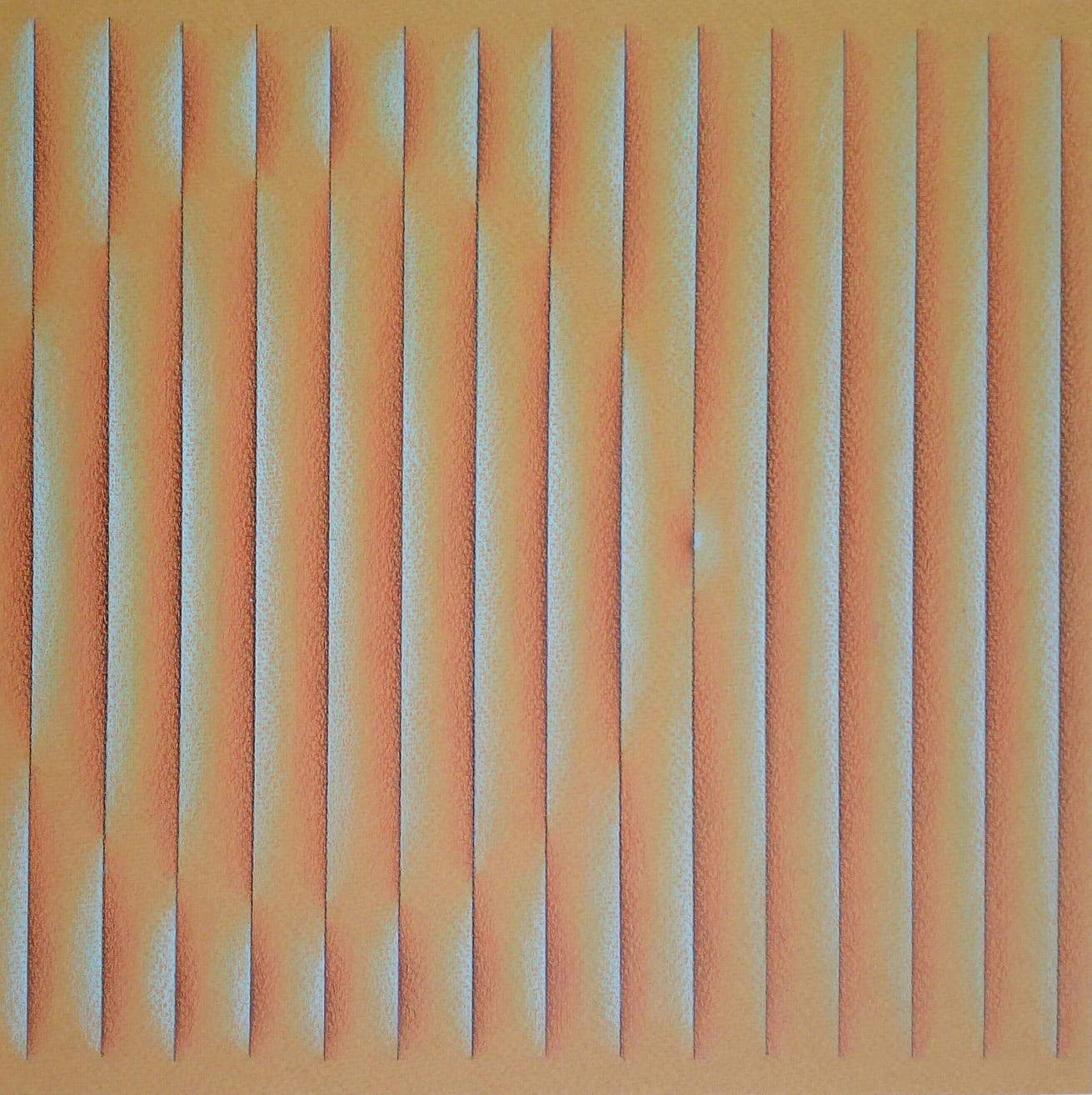

Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri,

Maria Luisa Frisa, en présentant votre travail lors de votre première exposition personnelle chez Margiacchi, parle de votre jardin et de votre maison comme de lieux de fantaisie : quel rôle l’ennui et l’oisiveté ont-ils joué dans ce processus de rêverie ?

Ils m’ont poussé à regarder autour de moi et à fantasmer, justement. Certains tableaux fondamentaux sont issus de cet état d’esprit, comme le jeune homme dormant à l’ombre du pin, les enfants grimpant aux arbres, ou le garçon dormant à l’intérieur d’une grotte... L’ennui et l’oisiveté font partie de la vie, je ne crois pas à la course créative et productive de vingt-quatre heures, à l’engagement constant à tout prix ; la création artistique est souvent précédée de périodes d’impatience et d’apathie. L’art n’est pas seulement de l’artisanat, c’est aussi de la réflexion, de l’introspection, la compensation d’un manque. Enfant, j’étais souvent seul, mon père voyageait en camion et ma mère devait aussi travailler, alors j’ai compensé par l’art et l’imagination : c’est aussi comme cela que l’on peut grandir et devenir artiste. Sachez-le : faites toujours jouer et s’amuser votre enfant et il ne sera jamais un artiste ! Et c’est peut-être encore mieux ! (Rires)

Oui, tu as raison ! Dans ce monde de la rêverie, de ce que Bachelard appellerait la Rêverie, l’atmosphère est souvent nocturne, il n’y a qu’un seul personnage qui accomplit des actions simples comme marcher, dormir, grimper aux arbres ou remuer les eaux d’un lac ou d’un ruisseau dans lequel flottent peut-être des lettres lumineuses. Tout cela implique-t-il une histoire, une forme de narration ?

Les actions simples, normales et quotidiennes que vous avez mentionnées, lorsqu’elles sont transférées de la réalité à la peinture, prennent un caractère mystique, de sérénité et de béatitude, comme les personnages d’une crèche. Je me souviens de certains d’entre eux en particulier : un berger dormant devant la cabane de Jésus, un autre plus petit allongé dans l’herbe qui observe la scène de loin. Plus qu’un récit, le mien est un état d’esprit.

En même temps, des objets comme les pinceaux, les cruches, les fameuses tasses... Il me semble que Ludovico Pratesi parle de réalisme magique dans la présentation de votre exposition personnelle à l’Attico de Fabio Sargentini : vous reconnaissez-vous dans cette définition ?

Je ne parlerais pas de réalisme magique, du moins au sens historique. Mes références picturales étaient alors Salvo et Lorenzo Bonechi.

Y a-t-il une volonté d’inventer votre propre iconographie dans votre travail de ces années-là ?

Pas vraiment. J’avais plutôt l’intention de construire un lexique, un vocabulaire pictural dans lequel je pouvais puiser chaque fois que les circonstances l’exigeaient. Je pense que la phase plus poétique et narrative à laquelle vous faites référence doit être considérée comme une parenthèse (bien qu’importante) dans mon parcours : elle appartient à un “âge d’innocence” qui, en tant que tel, ne peut durer longtemps et pour toujours.

C’est également à cette époque que vous avez commencé votre activité d’exposition, dans laquelle la figure de Maria Luisa Frisa a joué un rôle important. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes entrée en contact avec elle ?

Maria Luisa était la critique de référence pour l’art contemporain en Toscane, j’avais l’habitude de lire ses articles et ses critiques dans Flash Art. J’ai réussi à prendre rendez-vous avec elle, je me suis rendu chez elle, Via dei Servi, avec quelques peintures sous le bras, et c’est à partir de là qu’a commencé une collaboration fructueuse et intense qui a donné lieu à quelques-unes des expositions et des publications de catalogues les plus importantes. Maria Luisa a bien interagi avec mon travail : elle a créé l’espace et donné du souffle à l’écriture...

Ces années ont également vu le début d’une intense activité d’exposition, d’abord au sein d’un groupe d’artistes comprenant, outre vous-même, Andrea Santarlasci, Luca Pancrazzi et Federico Fusi, et polarisée autour de la galerie de Marsilio Margiacchi à Arezzo. Existait-il un dialogue entre vous, un sentiment commun, ou cette rencontre était-elle le fruit d’une heureuse contingence ?

Nous avons pu paraître un groupe soudé, mais en réalité nous avons souvent discuté et argumenté sur ce qu’il fallait faire, comment se déplacer et où aller, et Marsilio n’a pas ménagé ses efforts pour que nous restions unis. Cela dit, je pense que rien ne naît par hasard et s’il y a eu des convergences et des affinités dans le travail et les idées, nous le voyons aujourd’hui, après un certain temps, comme cela arrive souvent.

Comment êtes-vous entré en contact avec Marsilio Margiacchi et quels ont été les épisodes importants qui ont marqué cette collaboration ?

Luca et moi y sommes allés sur la recommandation d’un ami ; la galerie se trouvait au centre de la ville, derrière l’église de San Francesco, avec ses célèbres fresques de Piero della Francesca. Marsilio a beaucoup aimé notre travail et Arezzo est devenu notre deuxième maison.

La collaboration avec Marsilio a été brève mais très intense : de nombreux chemins se sont ouverts à partir de là. Sur Parola d’artista , nous avons déjà parlé de votre rencontre avec Luciano Pistoi et de votre participation à Volpaia. Quelles sont les autres voies qui se sont ouvertes à ce moment-là ?

De nombreuses demandes sont arrivées de la part des galeries les plus importantes d’Italie, mais comme je suis un sentimental qui s’attache, j’ai renoncé. Je me souviens qu’une célèbre galeriste milanaise avait emprunté une Ferrari à l’un de ses collectionneurs pour nous rendre visite et nous proposer une exposition personnelle. J’ai été étonné quand il m’a dit qu’il roulait à deux cents à l’heure sur l’autoroute. Il est rentré à Milan le soir même avec, en poche, une invitation à dîner de Marsilio. Mais tout le monde aimait mon travail, c’était incroyable : la veille, un critique de New York m’appelait pour m’inviter à une exposition collective, et le lendemain, l’électricien de la maison, par hasard, voulait m’acheter un petit tableau...

Qu’est-ce qui vous a convaincu de prendre la route de Milan ?

Il est arrivé un moment où je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus continuer ; je regardais par la fenêtre de mon atelier, la tête posée sur le bureau, comme à l’école primaire... J’avais besoin d’un changement. J’ai pris la décision la plus logique et la plus réalisable : j’ai demandé à Cannaviello de chercher un appartement pour que je puisse déménager à Milan. Nous avons visité de nombreuses maisons et, finalement, nous avons sous-loué un appartement d’une pièce dans un immeuble de la ringhière, car c’était plus accessible et moins cher. C’était près de Corso Lodi. Au début, nous dormions sur un matelas gonflable, puis nous avons acheté un canapé-lit dans le magasin d’en bas ; il était lourd, et Klaus Mehrkens et moi l’avons porté tandis que la neige tombait en flocons à travers les branches des arbres noirs encore dénudés de la Via Lazzaro Papi. C’était un quartier d’usines et de cheminées, comme Boccioni les a peintes au début des années 1900. Lorsque nous sommes arrivés, avant que le quartier ne devienne à la mode, il y avait deux bars dans la rue, avec des arcades de jeux et des salles de billard. Quelques vieilles boutiques ont survécu, comme celle du cordonnier, du verrier et un petit atelier où l’on fabriquait des bols. Il y avait un cordonnier, des restaurants régionaux, un stand de plats à emporter, des pharmacies, des concessionnaires automobiles, des banques, des coiffeurs, bref, tout y était. Nous vivions entre la chambre, le trottoir, le croisement des feux et la rue du marché, comme dans La vita agra de Bianciardi. Le premier jour où je me suis promené sur le boulevard, il y avait des magasins et des bars d’un côté à l’autre, tandis que la neige et le brouillard fondaient au soleil. En haut du Corso Lodi, les gens se hâtaient de descendre les escaliers du métro, en surface, à Porta Romana, les voitures et les tramways formaient un grand carrousel ; tout le monde klaxonnait et faisait sonner ses cloches.

Lorsque vous êtes arrivé à Milan, y aviez-vous déjà exposé ?

Oui, au Studio Corrado Levi avec Pancrazzi et Santarlasci en 1991 et chez Cannaviello dans l’exposition collective “Immagini di pittura” en 1993.

Gianluca

Gianluca Gianluca

Gianluca Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri, Gianluca Sgherri,

Gianluca Sgherri,

La galerie Enzo Cannaviello était surtout connue pour son travail sur les artistes allemands adeptes de l’expressionnisme. On pouvait y voir de grandes toiles peintes avec de larges coups de pinceau et des couleurs très violentes. Quelle est la distance avec votre travail ? Comment êtes-vous entré en contact avec lui ?

Lorsque j’ai rencontré Cannaviello, j’ai eu l’impression qu’il voulait changer, tourner la page. Il cherchait des artistes italiens qui avaient quelque chose à voir avec la peinture, mais avec un style plus élégant et plus raffiné, proche de notre tradition. J’étais heureux et fier de faire partie de la galerie, mais en même temps un peu inquiet des différences. Chez Cannaviello, je me sentais comme Pinocchio chez Mangiafuoco, c’est-à-dire entre les mains d’un homme fort, puissant, au caractère sentimental et généreux, mais habitué à manipuler et à mâcher d’autres matériaux. Enzo vint me voir à l’atelier de Santa Croce sur la recommandation et le conseil de Maria Luisa Frisa ; il arriva en Mercedes-Benz avec sa femme. Avant même que nous nous soyons quittés, il me tendit, depuis le coffre de la berline, une pile de catalogues au graphisme direct, simple et spartiate, portant les noms d’Anzinger, Baselitz, Clemente, Disler, Fetting, Middendorf, Nitsch, Paladino, Penck...

Puisque vous avez évoqué le personnage, j’aimerais vous demander de parler de Corrado Levi, un collectionneur attentif, déjà actif dans les années 50, doté d’un super œil capable de voir loin, qui a lancé de nombreux artistes sur la scène à la fin des années 80 et au début des années 90

Nous le connaissions surtout en tant qu’artiste, d’ailleurs quand nous avons fait l’exposition, nous ne l’avons pratiquement jamais vu. La dernière fois que j’ai assisté à une de ses performances, c’était en 2000, et franchement, je n’ai rien compris. Le jour où nous nous sommes présentés chez lui, Luca, Andrea et moi avons été très gentils et accueillants, je lui ai donné une petite photo, mais je l’ai regretté.

Lorsque vous êtes arrivé à Milan, aviez-vous un studio ?

Au début, j’ai partagé un studio avec une restauratrice d’art contemporain qui connaissait Cannaviello. Elle était à moitié folle, mais elle avait raison. Elle m’a dit un jour que les nuances étaient mon pain et mon beurre, et c’est ce qui s’est passé. L’atelier se trouvait Via Olmetto, l’une des vieilles rues autour de la Via Torino. Au début, je me rendais au travail en métro, comme si j’étais un employé de bureau au centre de la ville. Au bout de quelques mois, la cohabitation est devenue difficile et lorsque nous avons trouvé un autre appartement, je me suis équipée pour travailler à la maison.

Votre travail, surtout dans ces années-là, s’est concentré sur une petite échelle. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ?

Le choix des petits formats relève d’un besoin d’intimité, de souvenir et peut-être de “normalité”...

Dans ce choix, n’y a-t-il pas aussi une volonté de se positionner clairement par rapport à la génération de la transavantgarde qui privilégiait les grands formats ?

Pas de position, mais il est clair que nous étions aux antipodes.

Vous étiez aussi aux antipodes dans votre manière de concevoir la peinture, ils en faisaient une question de réaction à un climat antérieur, alors que dans le cas des artistes de votre génération, je pense que cette opposition n’a jamais été vécue comme un problème !

Tout à fait.

Votre travail a changé au fil du temps, vous avez traversé différentes saisons, mais vous êtes toujours resté fidèle à la peinture : qu’est-ce qui vous lie à cette pratique que tout le monde déclare toujours morte, mais qui, étonnamment, renaît toujours de ses cendres ?

De temps en temps, les gens disent “la peinture est morte”, “la peinture a ressuscité”, “maintenant la peinture ne va plus”, “maintenant la peinture est à la mode”... En réalité, la peinture est toujours présente, partout, de ses origines à aujourd’hui, elle ne cesse d’exister. Même l’artiste qui ne peint pas du tout, qui la rejette ou la répudie, s’en accommode et se confronte à la peinture. Pour ma part, je suis lié à cette pratique par quelque chose de primordial et d’originel...

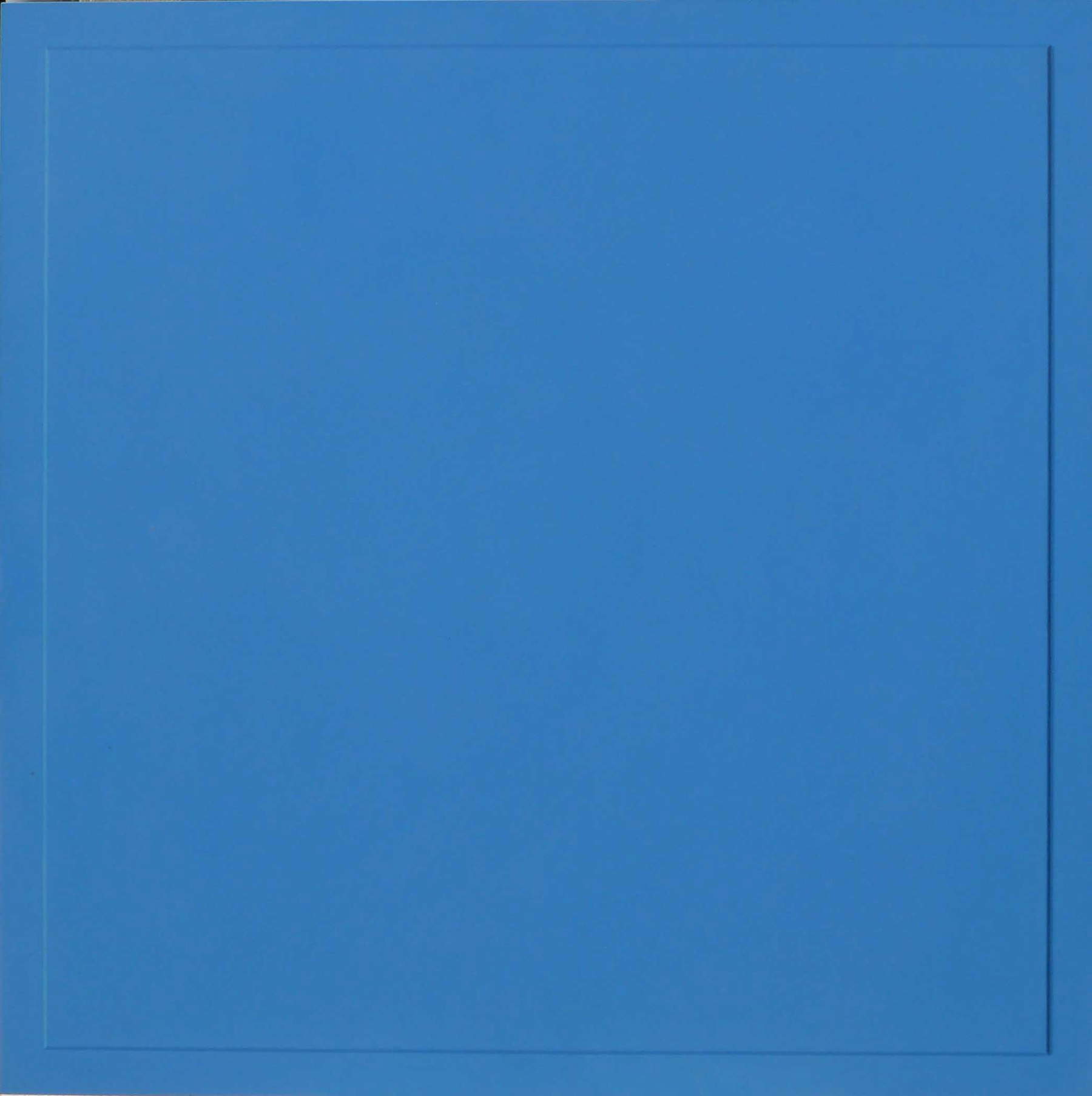

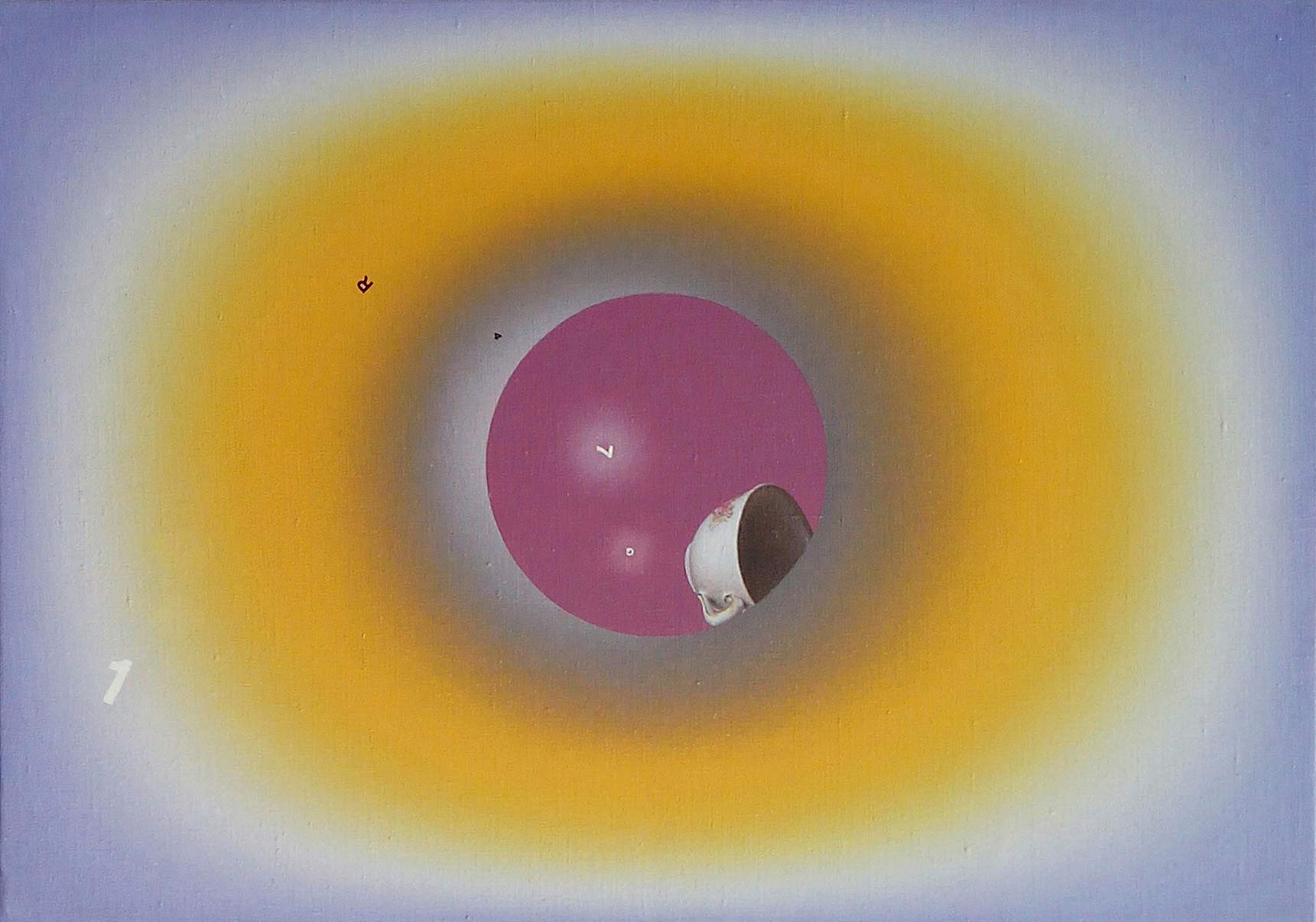

Parmi les nombreuses renaissances que vous avez connues ces dernières années, la dernière dans l’ordre chronologique semble révéler une nouvelle dimension, celle de l’expansion de la couleur et de son intense luminosité. Comment en êtes-vous arrivé à ces œuvres, quelle a été l’intuition qui les a déclenchées ?

À un moment donné, l’artiste se demande : “et pourtant, il doit bien y avoir une voie, un moment de vérité sans faux-semblants, sans concessions, sans fantasmes et sans clins d’œil pour ”être“, pour donner tout et rien à l’extérieur de moi”. C’est aussi ce que je me demande.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.