Les recherches de Paolo Cavinato (Asola, 1975) portent sur l’espace et sa perception : dans son travail, l’observateur devient partie intégrante de l’œuvre. Diplômé en scénographie de l’Académie des beaux-arts de Brera et ayant suivi un cours de réalisation de films à Milan, Cavinato a participé à plusieurs expositions personnelles depuis 2001 (Milan, Londres, Berlin, New York, Santa Fe) et à autant d’expositions collectives depuis 1997 (Paris, Bruxelles, Istanbul, Chine et États-Unis). En 2005, il a participé à la Biennale d’Istanbul et en 2008, il a remporté le troisième prix de la Fondation Arnaldo Pomodoro à Milan. Il a été récompensé par la Royal British Society of Sculptors de Londres, qui lui a consacré une exposition personnelle en 2011. En 2014, il a été en résidence pendant six mois au Swatch Art Peace Hotel de Shanghai et en 2017, une grande exposition personnelle lui a été consacrée dans les salles du Museo di Palazzo Ducale de Mantoue. Jusqu’au 29 septembre, Cavinato est exposé au mudaC de Carrare avec Direzioni, une exposition personnelle dans laquelle l’artiste présente plusieurs œuvres dont Solaris#5 , réalisée spécifiquement pour le musée apuanais : l’exposition a servi de point de départ à une conversation dans laquelle l’artiste parle de lui-même.

GL. Paolo, commençons par le commencement. Pour beaucoup d’artistes, les premières manifestations de ce que l’on pourrait appeler une propension à un certain type de langage se manifestent dès l’enfance.

PC. Oui, c’était comme ça pour moi aussi, comme un geste tout à fait naturel et spontané, mais quand on est enfant, on mélange la créativité, le jeu, l’amusement, l’expressivité, la communication sans limites, le tout fortement lié à l’imagination. Ensuite, pour la plupart des gens, tout s’arrête, alors que pour moi, c’était un continuum impossible à contenir, si bien qu’aujourd’hui encore, je ressens le besoin impérieux de voir et de revoir, d’imaginer et de réaliser à l’extérieur de moi, une vision, comme une créature vivante. Je me souviens des dessins et des histoires écrites, commencées et sans fin. Et je me souviens d’avoir formulé une pensée très claire et très décisive à un moment donné : la prise de conscience de mon être et de mon désir d’être un artiste.

Quel a été votre premier amour artistique ?

Mon premier amour artistique, si l’on entend par là un stimulus, une création, a probablement été mon père, qui avait l’habitude de peindre le dimanche matin. Il faut souligner que mon père faisait déjà autre chose à l’époque, il travaillait et travaille toujours dans l’ingénierie mécanique. Enfant, je le regardais peindre des paysages et des natures mortes à l’huile. Je me souviens de l’huile, des toiles, du chevalet rempli de croûtes de couleur, de l’odeur et de la matière. Il peignait des tableaux dechiriens, entre Carrà et Sironi, métaphysiques, tandis que je me tenais à l’écart, regardant et imitant, et que mon grand-père était assis dans un fauteuil, fumant la pipe. Je dois ajouter qu’à l’époque, bien que nous soyons une petite ville de province dans la campagne mantouane, nous avions déjà un musée d’art, avec sa propre collection, où l’on organisait des expositions et des rencontres culturelles. Bref, je débutais déjà dans un contexte culturel respectable.

Quelles études avez-vous faites ?

J’ai obtenu un diplôme de Maestro d’Arte et un certificat de maturité artistique en architecture et décoration d’intérieur à l’Institut d’art de Mantoue (avec un fort penchant pour le Bauhaus). J’ai ensuite suivi un cours de scénographie à l’Académie des beaux-arts de Brera et un cours de cinéma expérimental à l’École du cinéma de Milan. Ma formation a cependant été à la fois interne et externe au milieu scolaire et totalement transversale, puisque par curiosité, dès mon plus jeune âge, j’ai fréquenté les ateliers de mes professeurs qui étaient en partie des artistes et pratiquaient les différentes disciplines des arts visuels. Plus tard, je me suis intéressé au cinéma, puis à la vidéo comme langage expressif alternatif et à la photographie en suivant un atelier dirigé par Guido Guidi, ce qui a été vraiment fondamental, à ajouter à toutes les expériences de travail dans le domaine de la scénographie théâtrale, des fréquentations avec des metteurs en scène et des artistes, et du monde des galeries d’art. Une période totalement expérimentale et schizophrénique.

Avez-vous fait des rencontres importantes pendant vos études ?

L’adolescence a été assez difficile, faite de vraies formations et déformations, de déceptions et de forts découragements, parfois définitivement angoissante, quand je n’arrivais pas à donner un sens à mon agitation. Les rencontres avec certains professeurs ont certainement été importantes, certaines même désastreuses, très dures. Je ne sais pas pourquoi tout semble si exagéré à l’adolescence, en tout cas pour moi ça l’était, et peut-être que le fait d’y penser a formé un substrat émotionnel et sensible. Heureusement, il y avait les ateliers où l’on travaillait les matériaux plastiques de la sculpture, donc les métaux, le bois, l’argile, etc. et les cours de dessin d’après nature, de géométrie et de design, que j’adorais. Si d’un côté j’apprenais une vision harmonique du monde, l’ordre, l’étude des canons classiques, les proportions, Pythagore, le nombre d’or, la recherche de la beauté, etc., d’un autre côté, la représentation était complètement bouleversée et le chaos, l’entropie, l’aléatoire, le désordre étaient pris en compte. J’étais attiré par les différents regards possibles sur la réalité. Carlo De Simone, mon professeur à Brera, m’a laissé libre dans mon interprétation toute personnelle de la scénographie théâtrale. Avec lui, j’ai compris que le théâtre est en fait le lieu où se rencontrent et s’échangent différentes disciplines et langages expressifs. Puis est venue la longue et belle amitié avec sa femme Laura Mancini (les ateliers de couleur !), qui m’a transmis l’importance de la perception et de la sensation de l’espace, des possibilités inhérentes à l’être humain.

A l’Académie, vous avez suivi le cours de scénographie, pourquoi ?

Cela me fait rire parce qu’en fait je voulais m’inscrire en peinture ! Donc un choix non choisi, disons, un peu imposé, conditionné. Je ne connaissais absolument rien à la scénographie. Cela m’avait été conseillé par certains de mes professeurs de lycée et c’était un compromis avec mes parents qui ne voyaient pas d’un très bon œil mon choix d’études. Bien sûr, si j’avais fait de la peinture ou autre chose aujourd’hui, ma recherche serait probablement différente. Du côté positif, la scénographie m’a permis de mieux comprendre l’espace et ses caractéristiques, la tridimensionnalité, la lumière, le mouvement, le son, avec toute l’implication de la figure humaine dans cet espace. Du côté négatif, je peux dire que je suis arrivé dans le monde de l’art, au sens du système de l’art contemporain et des galeries d’art, un peu tard, mais avec un bagage d’expériences assez important.

Après vos études, avez-vous travaillé dans le domaine théâtral ?

Dès l’Académie, j’ai collaboré avec de petites compagnies milanaises pour la création d’objets ou d’accessoires, mais le moment fondamental a été ma rencontre avec le scénographe Ezio Frigerio, lors d’un séminaire/atelier organisé par le Piccolo Teatro de Milan, où l’on est venu me chercher littéralement pour m’inviter à travailler comme assistante dans son studio parisien. Pendant un certain temps, rue des Archives, j’ai donc dessiné et modelé des esquisses pour d’importants décors d’opéra, ou conçu des maisons ou des résidences privées. C’était une expérience vraiment intense de vivre et de travailler au contact d’un grand maître, d’une personnalité impressionnante ! Je n’oublie pas non plus que cet atelier parisien devenait le soir un lieu de rencontre et de débat pour d’importants intellectuels amis de Frigerio. Parallèlement, j’ai signé des décors et collaboré avec des réalisateurs comme Federico Tiezzi et Michael Znaniecki.

Ces expériences se sont-elles révélées importantes pour votre travail d’artiste ?

En concevant une nouvelle vision de l’espace, mes recherches personnelles n’ont jamais cessé. Mes expositions avec certaines de mes premières installations se sont poursuivies dans une recherche incessante de mon propre signe, de ma propre identité. Mais malgré toutes ces connaissances et collaborations importantes, je me sentais quelque peu étranger au monde du théâtre, et je le vivais en tant qu’artiste, avec un œil différent, pas totalement impliqué. Un sentiment étrange mûrissait en moi : la pièce et le théâtre en général me semblaient être une fausse mise en scène, une mise en scène fictive, et c’était le cas, et il fallait que ce soit le cas ! En revanche, je percevais mon travail comme quelque chose de tangible, de réel, lié à la vérité. Je ne comprenais pas et n’appréciais pas le théâtre à l’italienne, où le mot et l’histoire prédominent sur tous les autres langages. Je voulais et recherchais un espace d’abstraction et d’expérimentation, où tous les langages s’interpénètrent en équilibre et en déséquilibre. Je ne supportais donc pas le théâtre parlé, le théâtre de mots, tout cela me paraissait très similaire et redondant. Aussi, lorsque j’ai vu et découvert les projets des Societas Raffaello Sanzio et Romeo Castellucci, j’ai eu un coup de tonnerre, un choc. De là est née une crise profonde et une rupture assez nette, je dois dire : je n’étais pas du tout satisfait de mon parcours de scénographe, je ne me sentais pas moi-même mais un simple technicien à la merci du metteur en scène. Alors que j’avais des idées et des visions très fortes sur l’espace scénique. J’ai donc quitté le monde du théâtre, bien que j’aie réalisé des projets importants, j’ai senti que ce n’était pas la bonne direction.

Vos premières expériences en peinture remontent à quand ?

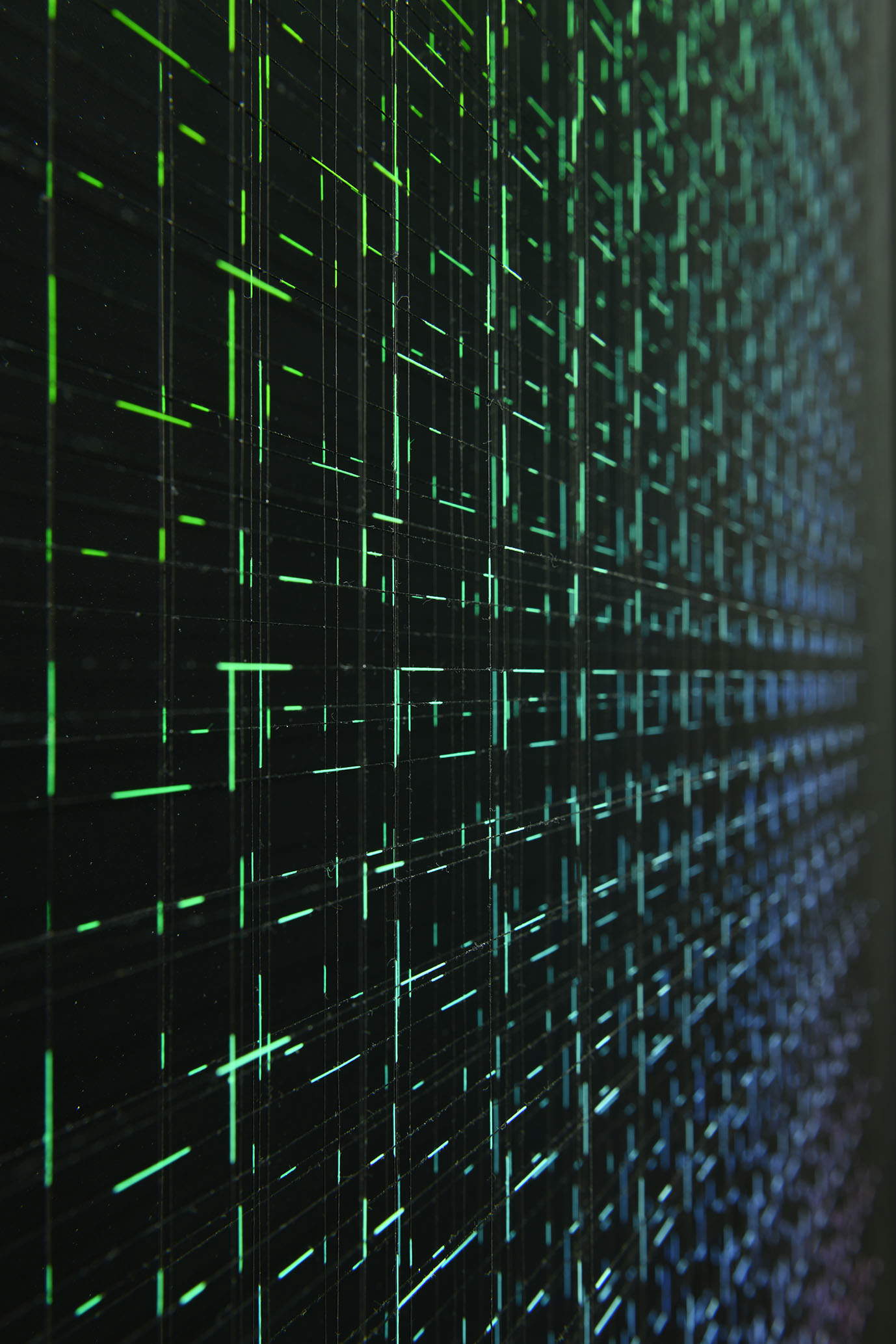

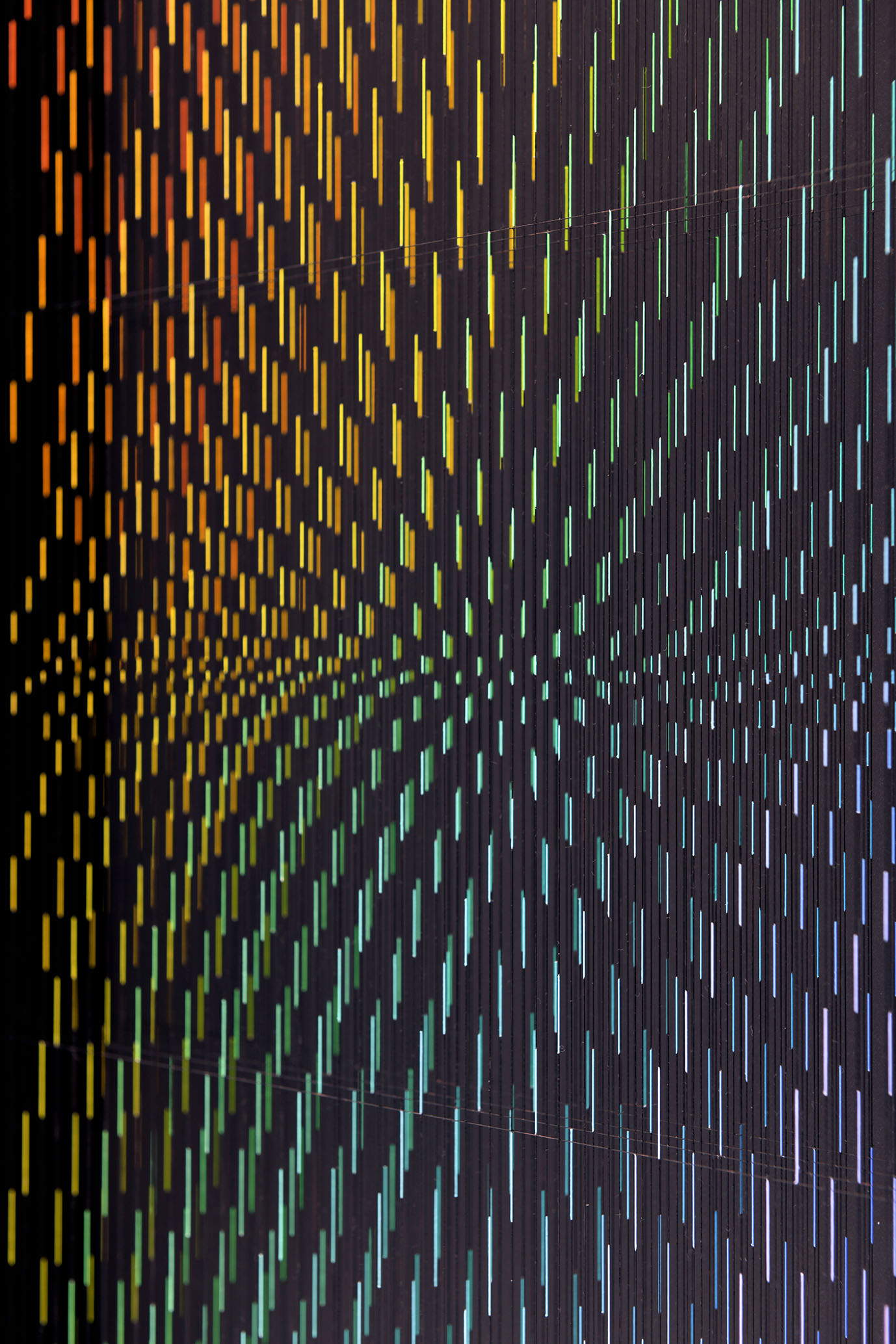

Dès mon plus jeune âge, mais encore aujourd’hui, je réfléchis au sens de la “ peinture ” et au sens de la peinture. Au fil des années, j’ai changé de médias et de supports, expérimentant la lumière et la couleur jusqu’aux dernières Iridescences et Textures, véritables expériences picturales faites de fines particules de lumière et de couleur sur des fils de carbone. Une période importante au cours de laquelle j’ai sérieusement réfléchi à la signification de la peinture, en en venant à étudier l’espace physique en dehors de la peinture, se situe sans aucun doute entre le milieu des années 1990 et 2008, année au cours de laquelle les installations et les salles anamorphiques, CamerAptica, Soglia, Annunciazione et Reflections, sont passées et ont été consolidées.

Quel type de travail avez-vous effectué ?

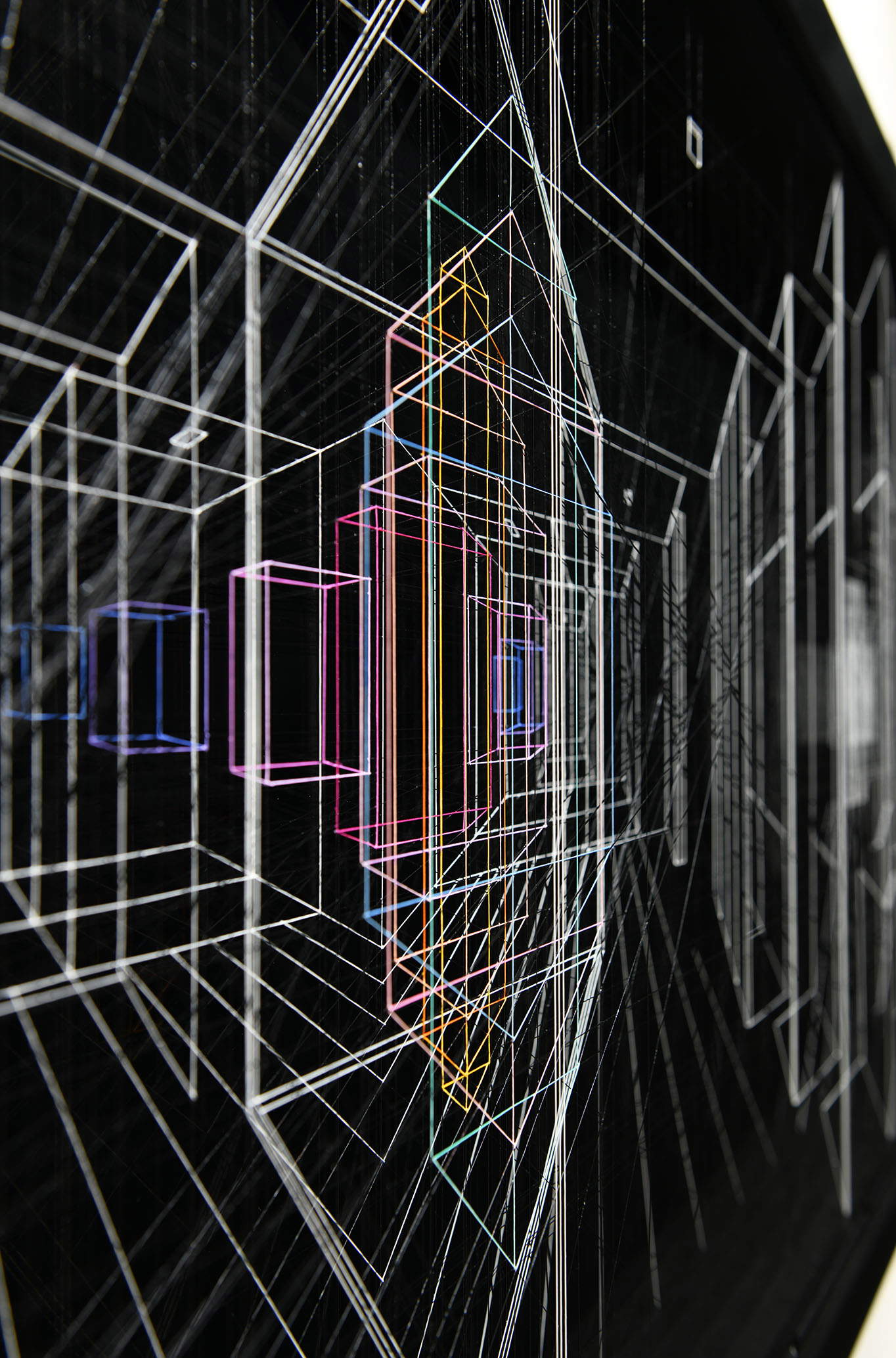

La surface picturale était comme un miroir-écran et un miroir alchimique, noir puis blanc, sur lequel je laissais sédimenter des matériaux organiques et naturels (terre, poussière, feuilles, bois, minéraux, etc.) qui, par succession gestuelle, devenaient “spatiaux”. Après avoir abandonné toute trace illustrative et figurative, d’abord surréaliste, puis symboliste et de plus en plus expressionniste, j’ai étudié la surface du tableau comme un concept spatial, un seuil, une découpe vivante de l’expérience.

À partir de ces expériences bidimensionnelles, comment votre parcours vers l’espace et la troisième dimension a-t-il évolué ?

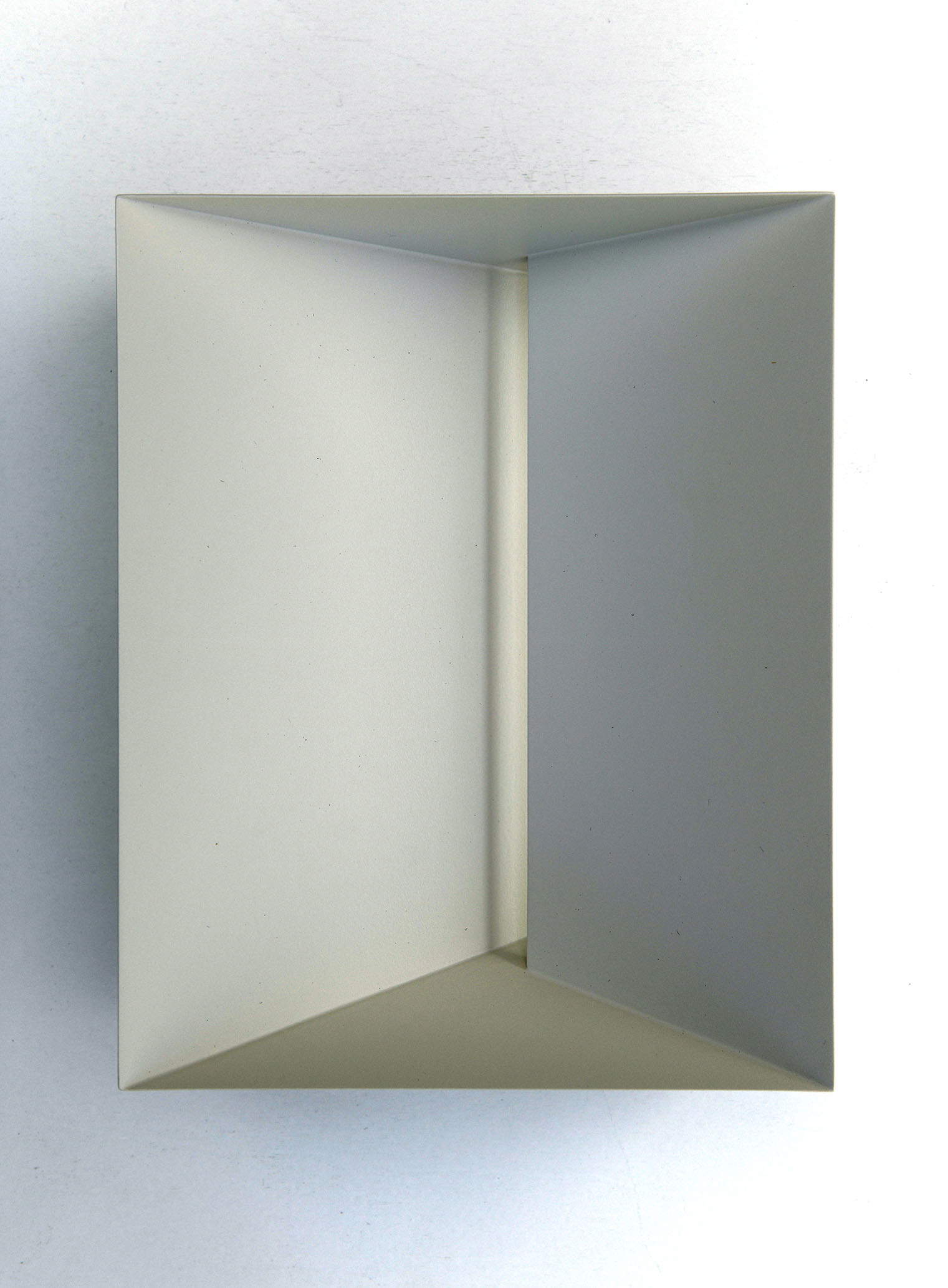

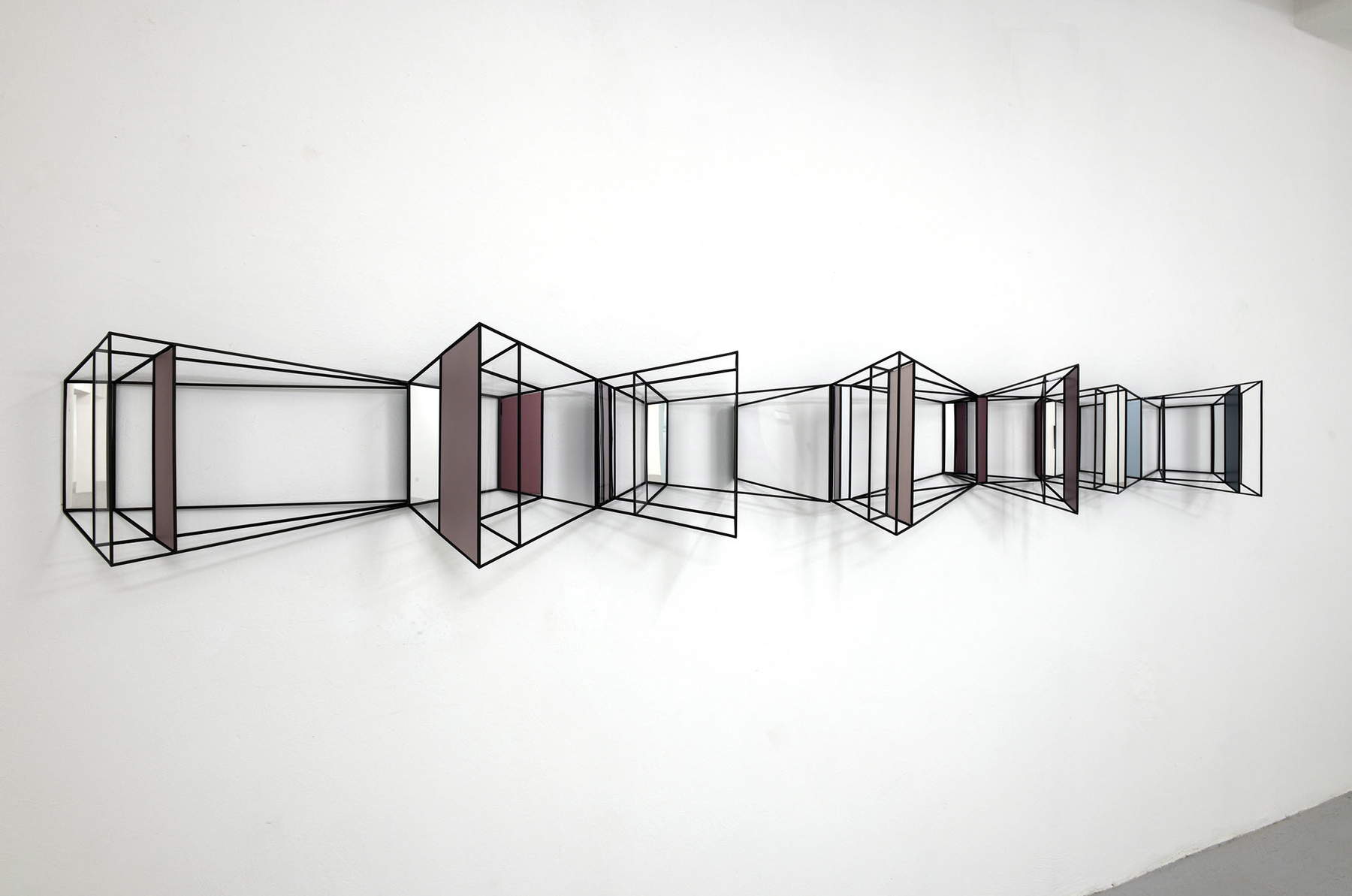

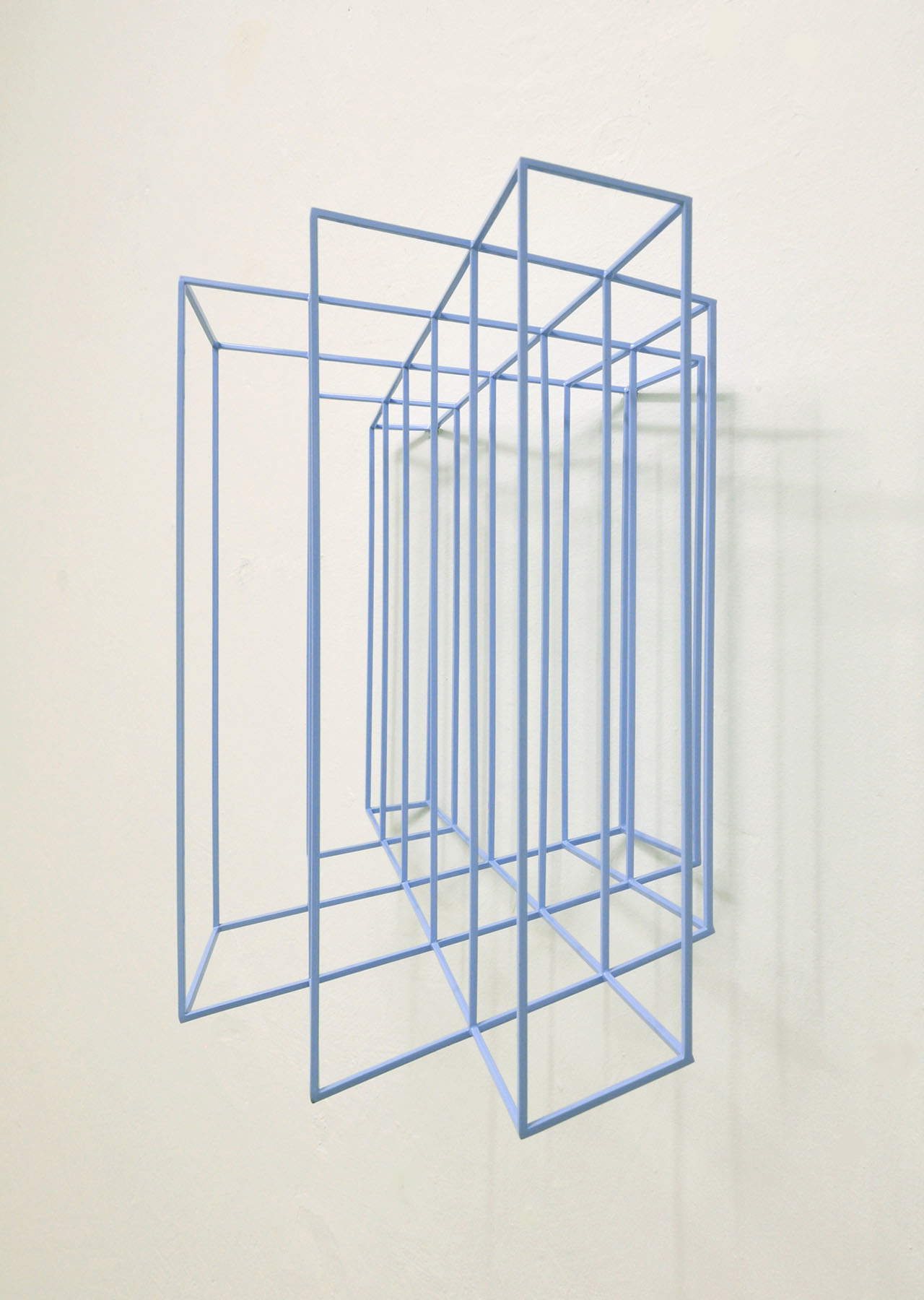

Pendant mon adolescence, j’ai représenté des intérieurs, des pièces comme des boîtes, ou vice versa, où un intérêt particulier pour la tridimensionnalité, la théâtralité, la mise en scène, la narration, l’intériorité, etc. était déjà évident. Plus tard, précisément entre 2007 et 2008, en travaillant sur les surfaces comme miroir alchimique, espace entropique, chaos, j’ai commencé à insérer des éléments de perspective, en partant de l’horizon, et en reconstruisant l’espace selon des ordres mathématiques. Ainsi entre le chaos et l’ordre. Les surfaces picturales, de toiles et de panneaux de bois, imbibées de matériaux durs comme les murs, sont devenues l’impulsion pour projeter des éléments, des objets qui renferment une vie, parfois des gouttes d’eau, puis aussi pour insérer l’idée de rythme et de temps, d’éléments en expansion, et en suivant l’évolution, je suis passée à de véritables installations et à tout le discours lié au regard et à l’observation. Plus récemment, je suis revenu au discours de l’“image”, en reprenant l’ancienne machine scientifique de la Renaissance, la machine à perspective brunelleschienne, en faisant une réflexion importante sur notre sens culturel du regard : le regard se fixe sur quelques points définis et organisés, puis se ramifie et s’élance en suivant des directions dans le champ de l’espace. Tout espace naît d’un point, de la façon dont nous l’observons. Aujourd’hui, au-delà des surfaces, le regard s’est déplacé vers la matière des particules et de leurs relations dans l’espace vide. Je n’oublie pas mes expériences en Turquie et en Chine et l’apprentissage d’une autre lecture de l’espace.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous consacrer à la sculpture et à l’installation ?

L’histoire de l’art et son évolution. Je trouvais que le concept de mimesis, comme l’idée d’une peinture ou d’une sculpture illustrative, était épuisé et n’était plus pertinent. Je m’intéressais à un art qui soutenait des réflexions plus existentielles et contingentes, plus réelles. Comme je l’ai expliqué, j’ai étudié la surface picturale comme reflet de l’espace, ouverture sur le tout, et comment certaines émotions envahissent l’espace, comme l’air et la lumière. N’oublions pas toutes les études sur les mouvements artistiques et non avant-gardistes. Comment recoudre la coupe de Fontana ? Il ne pouvait donc en être autrement, compte tenu de mon parcours, même si je ne peux toujours pas me considérer comme un sculpteur, car je n’ai pas de formation sculpturale purement technique, j’évite le terme, je me sens comme un chercheur visuel, de l’espace. Mais parfois, j’ai vraiment l’impression que les termes même de peinture et de sculpture, en tant que moyens et catégories d’expression, sont épuisés. Qu’est-ce que la peinture et qu’est-ce que la sculpture aujourd’hui ? Je me sens peut-être plus proche du dessin, mais mon travail inclut un discours conceptuel sur le regard, l’observation.

Quelle est l’importance du temps et de l’espace dans votre travail ?

Le soleil, avec son mouvement, détermine les concepts d’espace et de temps. Ce sont les dimensions de notre vie quotidienne, mais ce ne sont que deux des nombreuses dimensions en jeu. Nous vivons notre réalité sans nous rendre compte des nombreuses structures qui la sous-tendent, et peut-être heureusement ! Nous sommes faits de particules et de relations, et traversés par des vagues d’énergie (alors que je pense et écris ici, je suis moi-même traversé par d’autres dimensions), et nous sommes surtout faits de vide. Nous ne savons presque rien, et cela me terrifie et me fascine à la fois. Ainsi, mes codes très récents sont perçus comme des alphabets mystérieux et incompréhensibles, ou bien ils se révèlent sous des formes précises dans l’espace à partir de points prédéterminés. Mais le temps et l’espace ne sont pas rigides, ils se dilatent ou se contractent, ils bougent et changent. Toute notre histoire (ainsi que l’histoire de l’art) suit un dynamisme, tout comme l’évolution humaine suit une direction, un regard vers l’avant. Si je pense à mes expériences vidéo, qui étaient déjà de véritables peintures en mouvement, composées comme de la musique, aujourd’hui, dans des installations comme Breaths et Lost, des coupes lumineuses apparaissent et disparaissent comme des échos dans l’espace vide. Dans Beyond, la figure humaine, ou plutôt l’ego, le nous, notre être, cède la place à une trajectoire rectiligne, qui se dilate soudain comme une béance devant ou à l’intérieur de nous.

Lorsque vous réalisez une exposition, vous intéressez-vous à l’idée de mettre en scène l’œuvre ?

La mise en scène suit l’idée de la narration, car il y a une hiérarchie et donc une politique dans l’établissement des positions. J’aime concevoir la mise en scène en suivant une idée de parcours. Il est important de réaliser les objets, les œuvres, et en même temps de les penser déjà placés dans un espace ou en relation les uns avec les autres. L’une des choses qui m’est restée du théâtre est probablement l’aspect de l’attente et de l’événement, du travail, afin d’atteindre une sorte de catharsis. Le théâtre est un rituel qui a une sacralité collective, comme une sorte d’événement, une expérience collective ou une épiphanie, mais aussi parfois une expérience solitaire et intime.

Quel type de relation recherchez-vous avec les espaces dans lesquels vous exposez ?

J’aime me mettre en jeu à chaque fois en faisant une nouvelle expérience. Je veux savoir de quoi sont faits les espaces, quelle lumière les traverse, de quels matériaux ils sont faits, leurs proportions, leurs formes, leurs hauteurs, leurs dimensions, s’il y a des traces historiques ou non, tout cela consolide une sorte d’aura du lieu. Essayez de la capturer, puis insérez des éléments qui existent déjà ou qui ont été créés ad hoc. Pensez à la manière dont l’utilisateur peut se déplacer à l’intérieur. Tout fait partie de la conception, du calcul, de la mesure et de la construction. Au fur et à mesure que je progresse, l’agencement devient de plus en plus important et il ne s’agit pas seulement de fabriquer des objets, mais de les relier les uns aux autres et à l’espace.

L’idée de l’œuvre d’art comme expérience immersive vous intéresse-t-elle ?

C’est un terme très à la mode aujourd’hui, je ne sais pas si nous vivons une sorte de grand malentendu entre l’art et la créativité (en tant qu’événement de divertissement), ou si c’est l’orientation actuelle de l’art ? Nous sommes de plus en plus impliqués dans des installations immersives, à effets, sensorielles, perceptives, qui ne demandent rien. Sommes-nous en train de transformer les musées ou les villes en parcs d’attractions ? Mais je me demande de plus en plus ce qu’est l’art et le divertissement. Ce n’est pas tant ce genre d’expérience qui m’attire, mais le potentiel inhérent et contenu dans l’œuvre d’art, qui est aussi capable de se révéler au public dans l’intimité, comme une manifestation de la condition humaine. Il y a des années, l’espace haptique, présent dans La Métamorphose de Franz Kafka et exploré plus tard par Gilles Deleuze, m’avait suggéré ces possibilités de voir avec l’ouïe ou l’odorat, c’est-à-dire d’avoir une vision accrue des autres sens. J’étais intéressé par le discours synesthésique appliqué à l’espace. Aujourd’hui, je m’intéresse de plus en plus au “minimum”, à l’absence, à l’idée de marge, de limite, je préfère l’humilité aux effets grandiloquents.

Vos installations s’accompagnent parfois d’un travail sur la dimension musicale : comment cette expérience est-elle née et quels développements a-t-elle connu au fil du temps ?

Les gens pensent à tort qu’il s’agit d’une sorte d’accompagnement musical, alors qu’il s’agit d’une véritable fusion, d’un tissage de la matière de l’œuvre et non d’une bande sonore appliquée au-dessus et après... Cette dimension découle aussi de mon expérience vidéo (1995-2006), où je me suis intéressé à la construction d’images, souvent à partir d’une réalité tangible, pour en faire de véritables tableaux en mouvement, puis au montage, comme s’il s’agissait de compositions musicales. Avec mon ami, le compositeur Stefano Trevisi, nous avons commencé à collaborer en 2006, à partir de fragments visuels et sonores (produits par de vrais instruments de musique) qui étaient recomposés en fonction de points déterminés dans l’espace. Les premières installations créées ensemble ont été conçues comme des expériences entre différentes sensations et différents médias. Ainsi, le visuel, le matériau plastique et le son en tant que composante dynamique, puis les lumières, les unités de contrôle électriques et les minuteries pour créer de véritables machines cinétiques. D’où un espace visuel et sonore en mouvement. Les expériences se succèdent et se diversifient. À partir d’un dialogue créatif où musique et sculpture s’interpénètrent, dans certains cas je me laissais inspirer par certains sons, ou inversement je demandais à Stefano de faire certains sons sur des éléments sculpturaux. Par exemple, dans Lost, conçue et réalisée à Shanghai (pendant ma résidence de six mois au Swatch Art Peace Hotel), il attendait une partie musicale, alors je lui ai demandé d’élaborer des gongs chinois à insérer et à faire dialoguer avec la partie lumineuse de l’œuvre.

Pensez-vous qu’une œuvre d’art existe même en l’absence d’un utilisateur ?

C’est une bonne question. Contrairement à un événement objectif ou à un organisme autonome, l’art ne peut exister s’il n’est expérimenté par personne. En tant qu’ensemble de règles, en tant que système de signification, il existe au moment où nous le percevons et lui donnons un sens. Est-il donc le reflet de l’homme ? L’art est une question qui en suscite d’autres. Nous cherchons l’invisible qui ne se révèle qu’au moment où nous le percevons. L’art est un fait, mais c’est un système auquel nous sommes les seuls à donner un sens. Mais les objets sont là, et peut-être existent-ils déjà (dans l’imaginaire ?), et peut-être s’agit-il de les sortir de l’oubli ? Mais s’ils émergent, est-ce que cela signifie qu’ils existent et qu’ils sont seulement cachés ?

Quel type de relation recherchez-vous avec le public qui entre en contact avec votre travail ?

Je veux me concentrer sur l’œuvre et sa manifestation, en m’occupant de sa préparation, et une fois qu’elle est terminée, je me tiens à l’écart pour observer, observer l’œuvre du côté du public et observer le public observer l’œuvre.

La plupart de vos œuvres représentent des espaces qui ne pourraient exister sans l’homme. Sa présence est souvent suggérée, évoquée. Avez-vous déjà ressenti le besoin de représenter des personnages dans vos œuvres ?

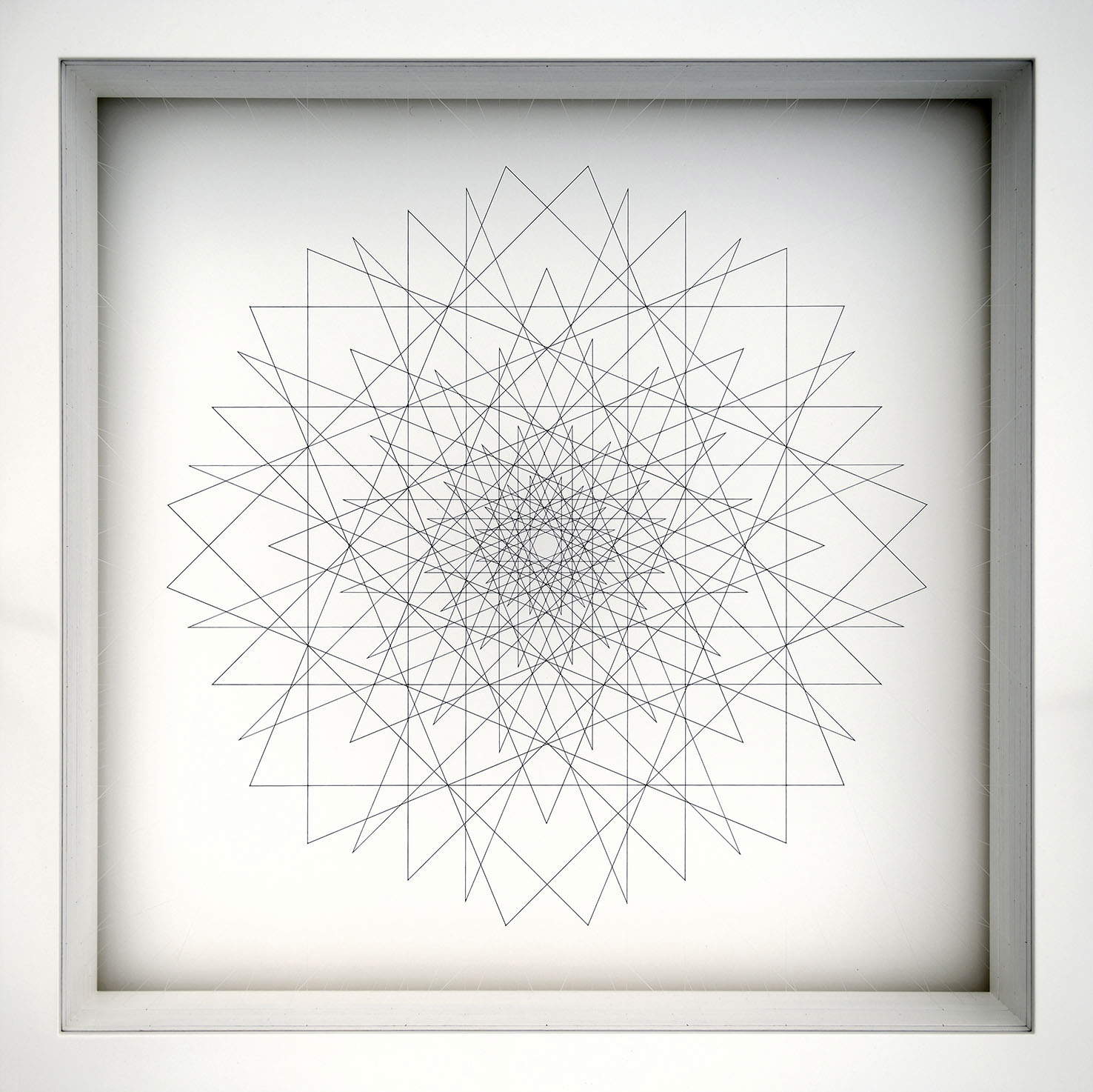

Dans mon travail, le spectateur fait partie intégrante de l’œuvre. C’est moi qui regarde, moi en tant que personne, moi qui suis ici, maintenant, en train de choisir et de prendre conscience de mon état actuel. Dans certaines œuvres comme Phantasma et Reflections, le spectateur lui-même disparaît et devient un fantôme. Tout comme dans Threshold and Beyond, il voit sa propre image disparaître dans le couloir profond. Dans Protection, il devient pur calcul et projection intérieure, infinie. Dans toutes les œuvres réalisées comme des dessins avec des fils peints, c’est nous qui regardons. Il y a des années, j’ai inséré la figure, démembrée en fragments, entre le surréalisme et le cubisme. Puis sous forme de silhouettes, d’ombres, jusqu’à sa disparition totale. Ombre, lumière et vide. Aujourd’hui, la figure est l’observateur, et l’espace vide devient un miroir sous la forme d’une “chambre à penser” presque. Réfléchir et se mesurer. Le vide doit être créé, la vibration du vide, sa présence doit rester perceptible.

Dans les œuvres les plus récentes, il y a un motif de signes qui rappelle certaines expériences de l’art optique.

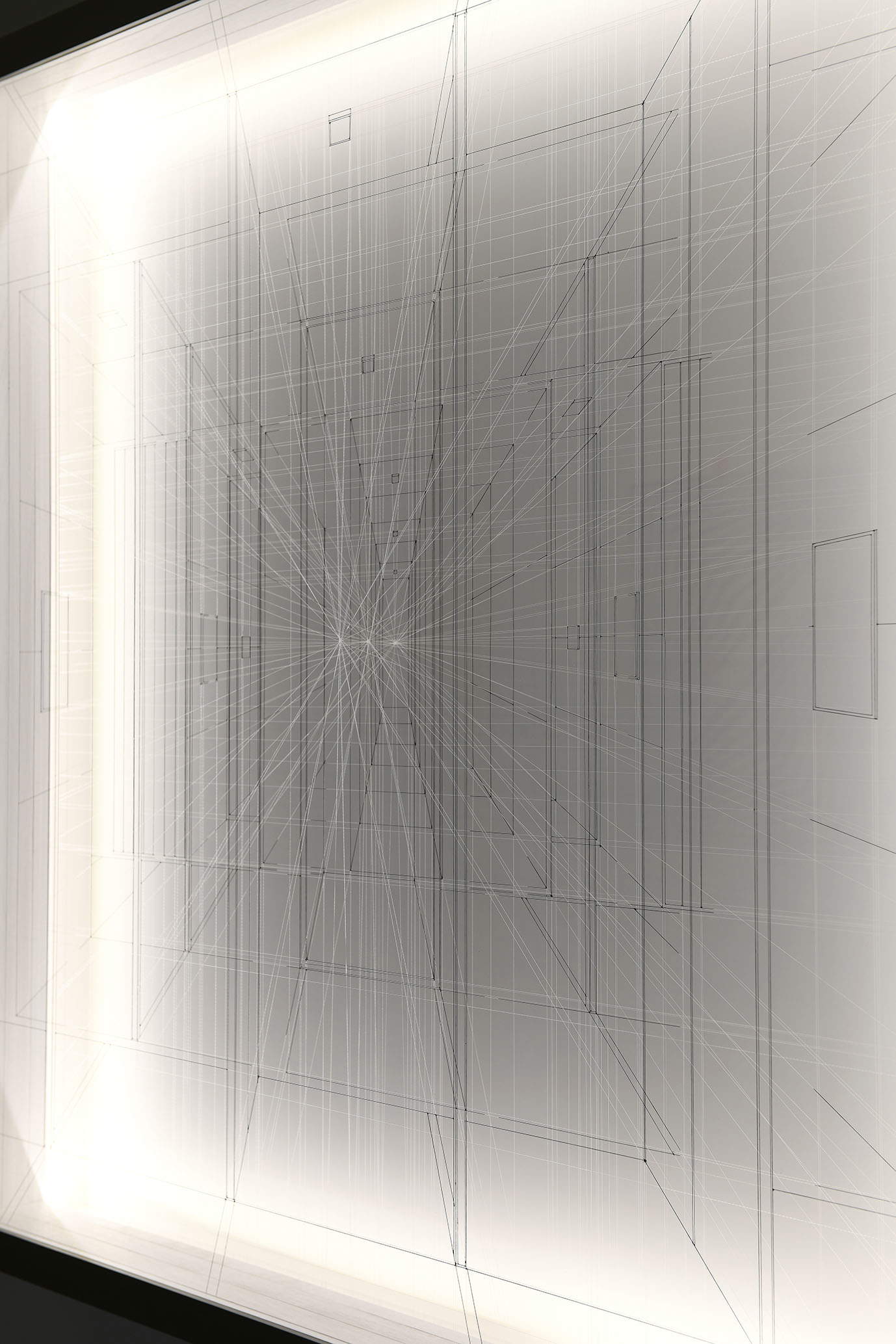

Je ne l’aime pas beaucoup, je dois dire, même si le public se méprend souvent sur mon parcours de recherche. Je m’intéresse davantage aux principes de la Gestalt. Au fil des années, je me suis intéressé à la représentation de l’image, dans l’espace, à la manière dont elle est représentée et donc perçue, dans la peinture, à la surface du champ. Il y a une question sous-jacente sur ce qu’est la représentation et la prise de conscience qu’après tout, nous sommes aussi des enfants du vingtième siècle et de toutes ses recherches. En ce qui concerne Waves, mon regard va au-delà de la perspective et de la représentation. D’innombrables particules de lumière, entre pleins et vides, de longueurs et de teintes différentes, forment une série alternée d’ondes gravitationnelles et, comme des oscillations d’énergie, se propagent dans l’espace, formant une surface picturale irisée, presque comme un corps vivant en mouvement et en transformation. Je pense aux récentes recherches scientifiques en physique quantique, mais aussi aux études importantes et révolutionnaires sur la couleur et notamment sur la “couleur sphérique” du peintre et savant allemand Philipp Otto Runge.

Vous intéressez-vous à la dimension sacrée de l’art ?

“La lumière divine pénètre l’univers selon ce qui est digne” : Dante Alighieri, Paradiso. Le sacré a accompagné l’homme dans toutes ses époques historiques, fondant les cultures et les pensées. Il a suivi le besoin de rechercher le mystère, de réfléchir à la question. De même, mon éducation, fortement catholique depuis l’enfance, a certainement conditionné ma pensée et mon action. Je me suis parfois demandé comment j’aurais été, et comment je serais encore, si j’étais né dans une culture athée, dépourvue de pensée spirituelle, quelles implications cela aurait eu sur ma vie et ma recherche intérieure. Le fait d’avoir eu un Dieu de référence m’a sensibilisé à me poser une question constante, comme une présence à la vie et aux choses, une attirance vers un mystère. Aujourd’hui, je vis une réflexion ou une méditation continue, une sorte d’exercice spirituel, une respiration, qui est liée à un sentiment de plénitude, à un dévouement total à mon art. Des recherches m’ont poussé vers un “lieu” indéfini que l’on peut appeler “ailleurs”. Un pas de plus en plus loin, s’éloignant de la matière pour embrasser une dimension “autre”, lumineuse.

Le dessin semble jouer un rôle central dans ce que vous faites, et pas seulement du point de vue du design, pouvez-vous nous en parler ?

Le dessin m’accompagne depuis mon enfance. Au fil des années, il s’est aminci jusqu’à presque disparaître et aujourd’hui, bien qu’il soit là, il apparaît et disparaît parfois, il est invisible, bien qu’on puisse le voir, et il soutient une image éphémère et légère, appuyée sur le vide. Le dessin est alors la base pour régler les proportions, les mesures de l’espace, liées à quelque chose de mental et d’immatériel. Mon regard est mesure et calcul, comme si à chaque fois, même en observant simplement la réalité, je cherchais une proportion et une relation entre les choses. Je ne pense pas que ce soit une obsession, je le fais instinctivement et naturellement. Ainsi, le dessin, qui a été le moteur principal de tout mon parcours, reste aujourd’hui largement caché, presque invisible. Ce que le public voit dans mon travail est comme une indication, une partie tracée et colorée d’un tout qui reste sous-jacent, invisible, soutenant l’œuvre.

Certains artistes se tiennent à l’écart de ce qu’ils font (par exemple Giulio Paolini), d’autres le regardent d’en haut, d’autres encore, comme certains performeurs, en sont eux-mêmes le centre. Où vous situez-vous par rapport à votre travail ?

Je me demande où elles, les œuvres, se situent par rapport à nous, car comme le dit Enzo Cucchi : “les œuvres qui fonctionnent ont des yeux et des jambes”, et c’est très vrai. Les regards sont multiples. Ma position vient directement de l’intérieur, car mes œuvres sont souvent créées à plusieurs niveaux, en plusieurs étapes et sur une longue période, pendant des mois et même des années, en fragments qui ne sont construits que par magie à la fin, pendant l’installation, mais à la fin, je me mets sur le côté pour les regarder avec les yeux du public, pour les regarder différemment.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.