L'art de Daniele Bacci : "Je trouve ma liberté dans la répétition obsessionnelle".

Daniele Bacci (Lucques, 1975) vit et travaille à Lucques. Sa recherche artistique s’est toujours concentrée sur le paradoxe du despotisme et de la liberté, décrivant une réalité illusoire, toujours la même, formée de lignes droites qui piègent notre regard, notre esprit et notre existence. Parmi ses expositions personnelles, citons : It’s Sunday and I have nothing to do (C’est dimanche et je n’ai rien à faire). Non ho neanche voglia di sognare, Piano Nobile, Pistoia (2024) ; Permutazioni - One After Another, Artcore, Bari (2016) ; Il suono della conchiglia, Gedok, Munich (2011) ; Daniele Bacci, T293, Naples (2003). Son travail a également été exposé dans de nombreuses expositions collectives, notamment : La pittura geometrica contemporanea italiana, Spazio Bedeschi, Verona (2024) ; Sparta (Sulla pittura in Italia), Villa Gori di Stiava, Lucca (2023) ; La peinture, une bonne résolution, Vis-à-vis gallery, Metz (2022) ; Intérieur/Extérieur, puzzle>pzzl, Ville de Thionville (2020) ; Non ho fatto io la sedia il tavolo il foglio la penna con la quale io scrivo....Museo d’Inverno, Siena (2019) ; Heavenly Creatures, Kunsthalle, Merano (2019) ; Ixion, MAC, Lissone (2018) ; Awakening Room, The Others, Turin (2018) ; Schwarz-weiss-grau, Kunstraum, Munich (2016) ; Ciò Ciò che l’apparire lascia trasparire, MAC, Lissone (2014) ; Niente da vedere tutto da vivere, Istituto del marmo, Biennale di scultura, Carrara (2010), Z4 marginal zone, Villa Ockenburgh, Den Haag (2008) ; Luogo/nonluogo=nuovo luogo, Fondazione Antonio Ratti, Como (2003). Dans cette conversation avec Gabriele Landi, Bacci nous parle de son art.

GL. Pour la plupart des artistes, l’enfance représente l’âge d’or où apparaissent les premiers symptômes d’une certaine propension à appartenir au monde de l’art. Est-ce que cela a été le cas pour vous aussi ?

DB. Je n’ai pas eu l’éclair sur le chemin de Damas de l’art lorsque j’étais enfant. La seule chose artistique dont je me souvienne de cette époque était de dessiner les objets que j’inventais et construisais avec des Lego. Je m’aidais de papier quadrillé pour tracer les élévations, les façades des objets afin d’avoir un plan pour les reconstruire une fois détruits. Ne sachant pas dessiner en axonométrie et encore moins en perspective, à l’âge de huit ou dix ans, je remplissais des feuilles de ces images que je gardais ensuite enfermées dans un tiroir. C’est peut-être pour cette raison que j’ai toujours eu un amour viscéral pour l’architecture et le dessin géométrique. J’ai commencé à me passionner pour la peinture au début de la vingtaine, lorsque, bien qu’inscrit à la faculté d’architecture, je passais mes journées principalement à l’Académie des beaux-arts, où je retrouvais des amis et d’anciens camarades de classe de l’Institut d’art qui y étaient inscrits. J’ai donc commencé à fréquenter l’école des professeurs Gianfranco Notargiacomo et Stefano Rogai, captivé par l’air que l’on y respirait : un air anarchique. La porte de cette salle de classe était toujours ouverte, on pouvait y entrer sans être dérangé, regarder et discuter tranquillement. C’est ainsi que mon amour pour la peinture au sens strict est né, essentiellement parce que je faisais de la potence en architecture. Cette école de peinture a également été fréquentée, entre autres, par Sisley Xhafa, David Casini, Gianluca Malgeri, Silvia Papucci et, plus tard, Michael Rotondi.

Comme beaucoup, avez-vous eu un premier amour artistique ?

J’en ai eu beaucoup. J’en ai trahi certains au fil du temps et d’autres me sont revenus après des moments d’oubli. Umberto Boccioni a certainement été, avec le futurisme, l’un de mes premiers amours. J’ai toujours beaucoup pillé, et une grande partie de mon travail, si ce n’est la totalité, comporte des références précises à une multitude d’artistes, d’architectes, de poètes et d’écrivains.

Quelles études avez-vous faites ?

J’ai fait des études régulières. J’ai suivi des cours de dessin architectural à l’Institut d’art “Passaglia” de Lucques et c’est tout naturellement que je me suis inscrit à la faculté d’architecture de l’université de Florence. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, j’ai commencé à fréquenter et à m’inscrire à l’Académie des beaux-arts de Florence.

Y a-t-il eu des rencontres importantes au cours de ces années de formation ?

Il y a eu beaucoup de rencontres pendant ces années et beaucoup ont été importantes. L’une d’entre elles dont je veux me souvenir en particulier est celle avec Richard Nonas à la Fondation Antonio Ratti à Côme, dans le cadre du cours avancé d’art visuel. Il était et reste un artiste, mais avant tout une personne humaine, sincère et authentique. C’est la leçon qu’il m’a donnée. Et cela a certainement aussi changé ma façon d’aborder l’espace. Nonas a été frappé par une de mes vidéos, Corner, dans laquelle une personne assise sur une chaise regarde vers le coin de la pièce. À première vue, il semblait immobile, mais ce n’est qu’en y regardant de plus près que l’on pouvait déceler un mouvement frénétique et obsessionnel de ses seules jambes. En me comparant à lui et en raisonnant sur l’espace et le lieu, les sujets de son cours, j’ai fait une action où j’étais enfermé dans une fente de l’abside de l’église, les portes ne pouvaient pas être ouvertes parce qu’elles étaient attachées, tandis que j’essayais de sortir dans d’autres espaces. Cette expérience m’a d’abord aidé à être sincère dans mes relations avec les autres, à comprendre et à lire l’espace qui m’entoure. De plus, la corde qui fermait les portes avait été attachée par Nonas, c’est pourquoi je la garde encore jalousement dans l’atelier.

En plus d’être un élément important de votre formation, comment l’architecture s’est-elle répercutée dans votre travail ?

J’ai toujours aimé l’architecture, pour reprendre une phrase de Gio Ponti. Ce qui m’a toujours intrigué dans l’architecture et l’urbanisme, c’est le sentiment de liberté qu’ils voudraient représenter et qu’ils essaient de distribuer, les contraintes et les limites qu’ils établissent et organisent au contraire. Les écoles, les universités, les colonies, les bureaux, les usines et les villes sont conçus pour donner de l’indépendance, mais finissent par confiner et isoler. N’étant pas architecte, j’ai commencé à voler ce qui me fascinait chez les maîtres : en représentant les formes architecturales que je voulais et qui pouvaient m’aider à parler, à dire ce que je pensais et ce à quoi je réfléchissais, et en pensant aux contraintes que la société nous impose, j’ai commencé à représenter des bâtiments scolaires. Les bâtiments représentés sont conçus ou construits dans les années 1920, 1930 et 1940. J’ai choisi l’architecture du rationalisme parce qu’elle est née dans une période caractérisée par le nationalisme et les régimes totalitaires qui ont tenté de façonner un homme nouveau. Mais la situation actuelle n’est pas si différente. Pier Paolo Pasolini, dans une interview en 1974, s’inspirant de la ville de Sabaudia voulue par le régime fasciste, disait que c’était la civilisation de consommation qui avait réussi à faire l’homologation que le fascisme n’avait pas faite. Ici, j’ai essayé de travailler sur ces mots, en les gardant comme une balise.

Pouvez-vous nous parler de ces œuvres plus en détail ?

Les architectures sont des fiches, mais en même temps ce sont des paysages complètement effacés. Les architectures sont en fait baignées dans un titane blanc laiteux. Les peintures sont très essentielles et se caractérisent par des variations de couleurs dans la gamme des gris qui mettent en évidence les différentes surfaces des formes architecturales représentées. Les sujets sont des volumes architecturaux vidés de toute infrastructure pour devenir des formes minimales et pures. Ces formes architecturales et rigoureuses se détachent sur la toile et prennent l’apparence d’objets étrangers et menaçants. L’espace intérieur est complètement clos et prêt à exploser, accentuant la contrainte imposée et l’aspiration à la liberté. Tout mon travail, et pas seulement l’architecture, parle de la relation entre la croissance et l’existence de l’individu et la constriction imposée par la société. Dans l’installation Controlled revolution, une peinture représentant la tour Velasca a été placée en hauteur sur le mur de manière à reproduire l’effet de sidération et le point de contrôle que l’architecture exerce sur la ville au quotidien. Cet effet est accentué par le motif des racines sur le mur et le sol qui prolonge les nervures de la structure porteuse du gratte-ciel. Une conception lumineuse qui entoure et encage le spectateur.

Le dessin a-t-il une importance pour vous ?

Le dessin est un médium que j’ai utilisé et que j’utilise chaque fois que j’en ai besoin ; je l’ai toujours aimé même si je ne l’ai pas utilisé à grande échelle. Pour la série sur l’architecture, il devient un élément fondamental pour développer ma pensée. Le dessin de petits arbustes tracés directement sur le mur contraste avec les peintures d’architectures rigoureuses et monolithiques. Des images d’arbres qui semblent s’élever mais qui ne le sont que grâce à un bâton qui les soutient.

Quel rôle joue la lumière dans votre travail ?

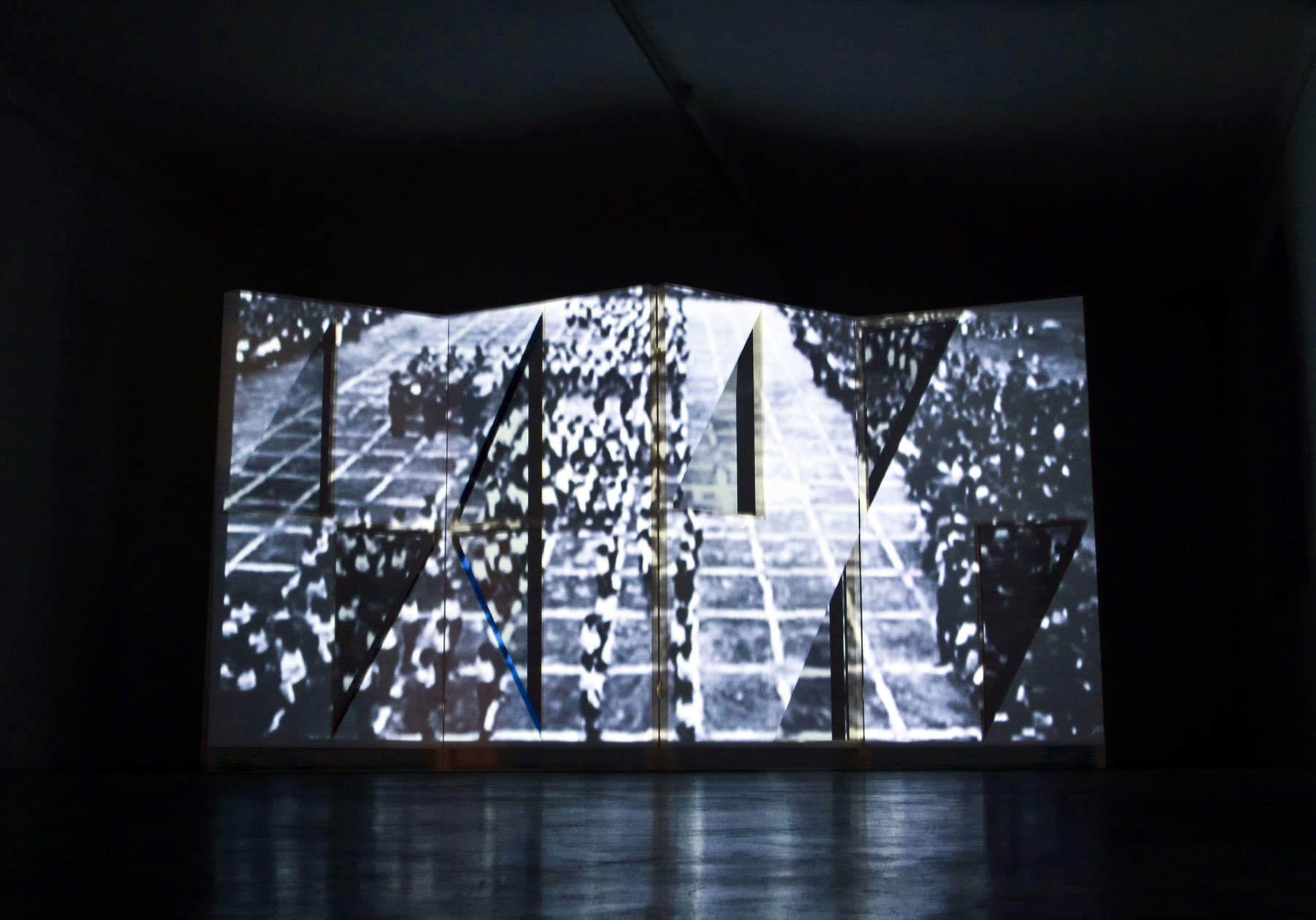

La lumière est certainement fondamentale pour les peintres, donc pour la peinture et les couleurs. J’utilise souvent des peintures acryliques métallisées qui, sous l’effet de la lumière, s’estompent et se transforment, ajoutant du mouvement à la représentation. La lumière devient donc une partie intégrante de l’œuvre.

Votre peinture est très raréfiée et se fait presque par soustraction : pouvez-vous décrire votre processus de travail ?

Je ne sais pas ce que vous entendez par raréfié, peut-être que cela suggère une impression d’immortalité et de raffinement ? Peut-être l’absence de coups de pinceau ? En fin de compte, mon travail est simple. J’applique la couleur au pinceau, à la recherche d’un manque apparent de dextérité, toujours pour préciser ma recherche. J’ai toujours conçu ma peinture comme rigoureuse et quelque peu monacale. Bien que j’utilise des peintures acryliques et vinyliques, ma peinture a une exécution lente, l’application de la couleur prend du temps ainsi que des pauses et de l’attente.

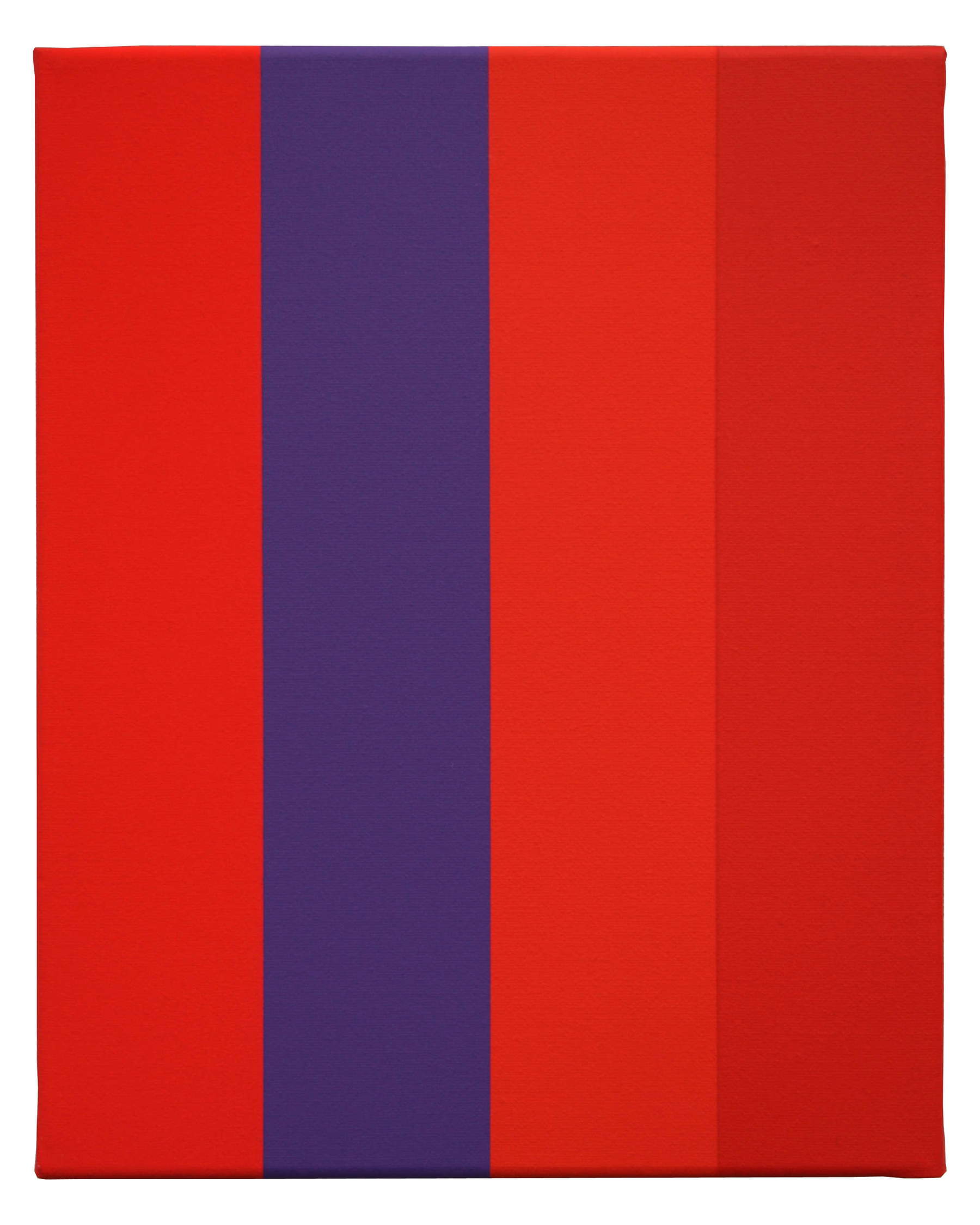

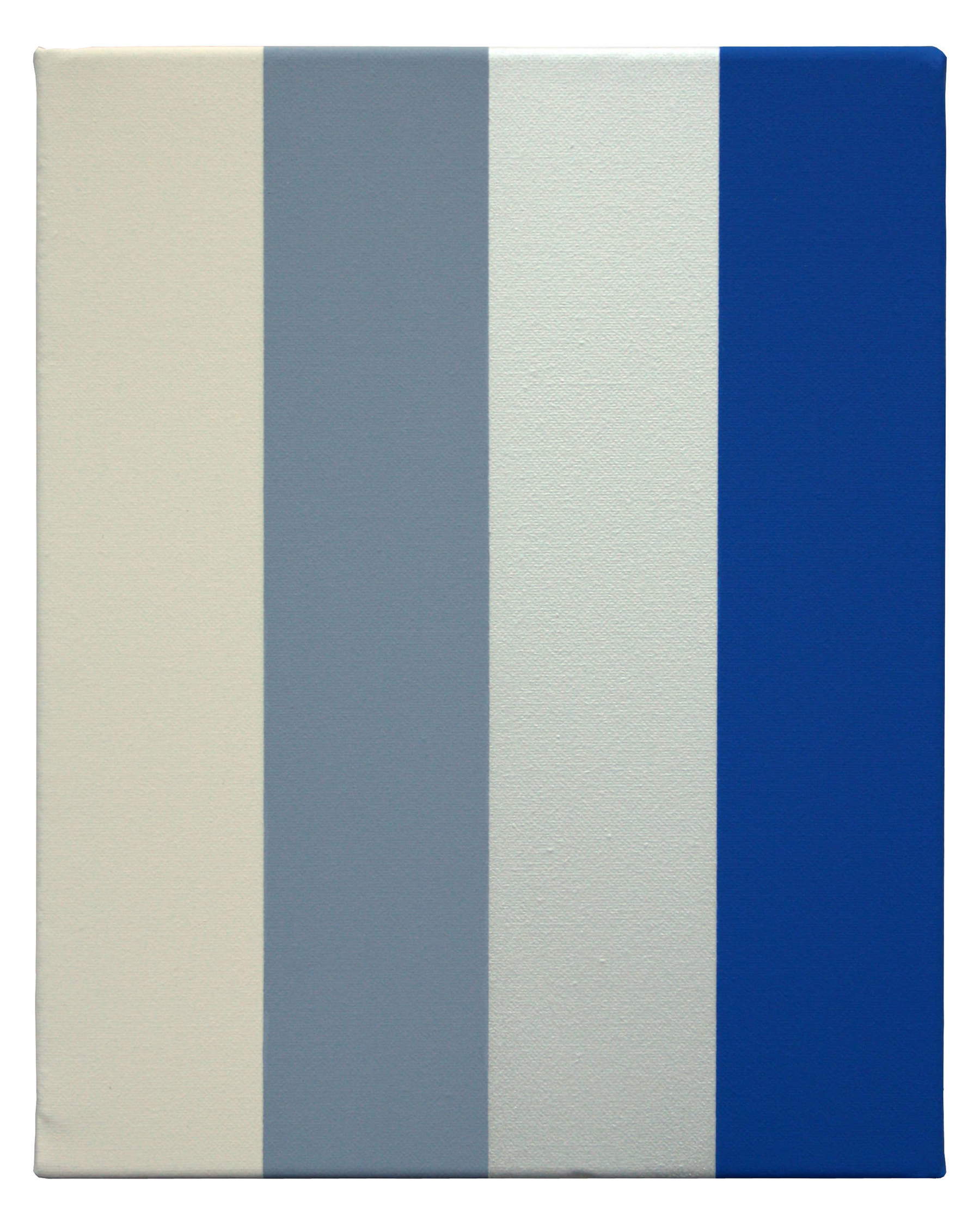

Quelle est l’importance des couleurs pour vous et comment choisissez-vous les combinaisons ?

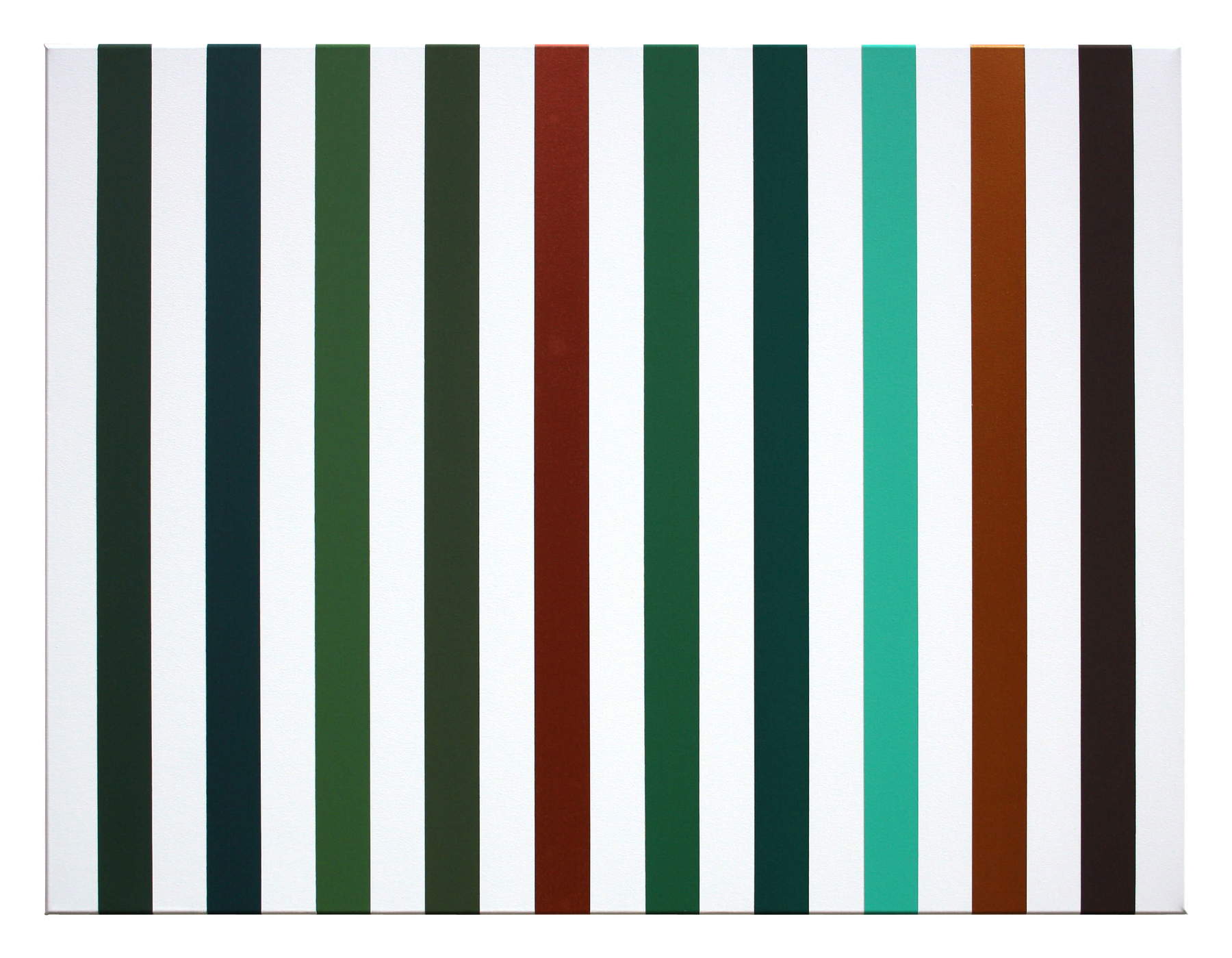

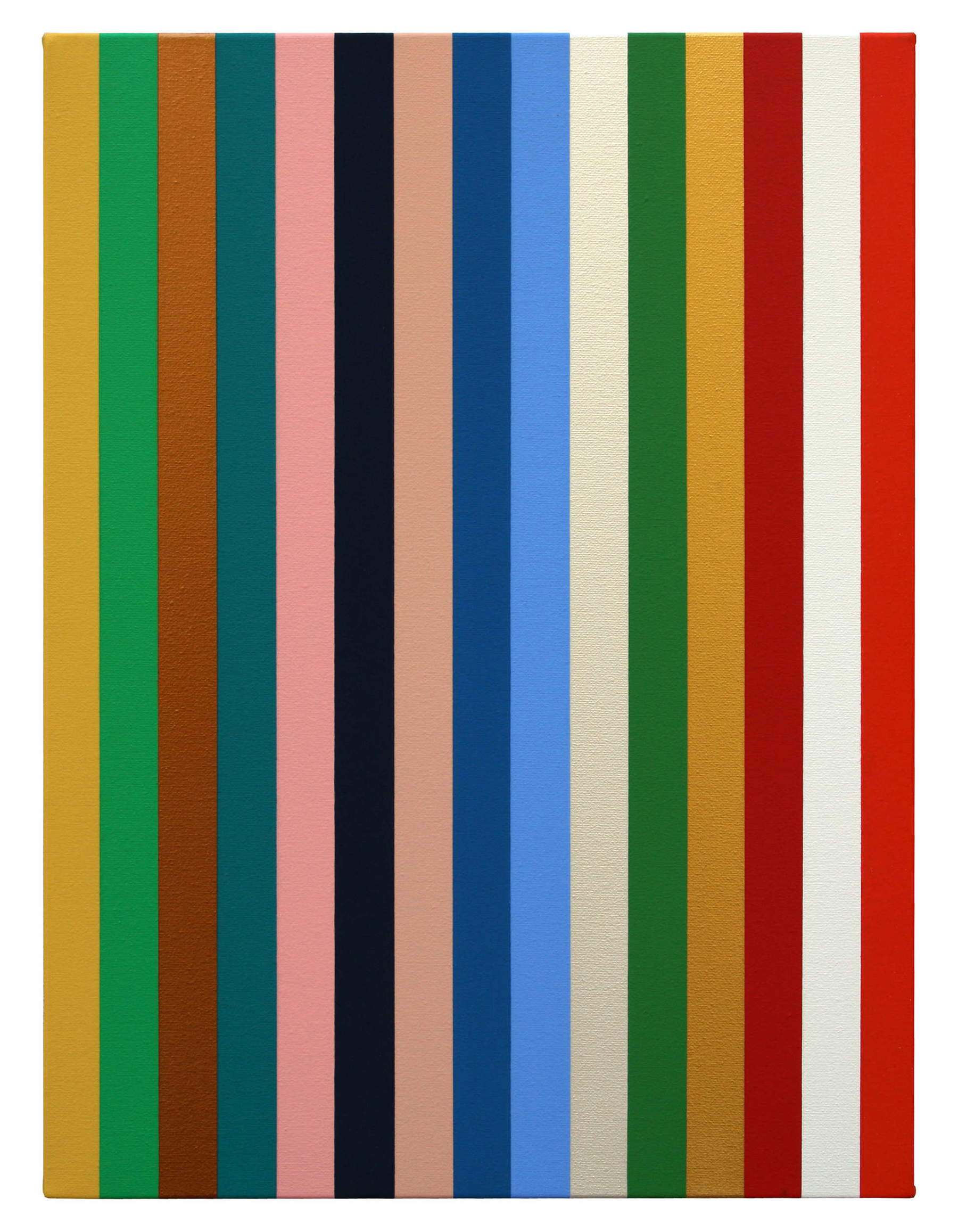

Le choix des couleurs est important, pour ne pas dire fondamental : elles sont le reflet de la société, de l’architecture et du paysage. Mes projets sont une synthèse de ces thèmes et des relations et impulsions qui proviennent du contexte dans lequel je vis. Ce sont des échantillons de mes promenades. Le travail de sélection commence à l’extérieur de l’atelier et se poursuit à l’intérieur. Je sélectionne les images que j’ai recueillies ou je m’accroche aux stimuli et à mes souvenirs, je choisis quelques couleurs et, après un nouveau tri des nuances, je commence à peindre.

Utilisez-vous les couleurs telles que vous les achetez ou les mélangez-vous ?

Mon travail est rationnel et rationaliste et j’utilise les couleurs du commerce directement à partir de la boîte ou du tube, sans mélange ni glaçage. J’ai toujours privilégié les couleurs acryliques et vinyliques parce qu’elles sont faciles à appliquer et parce qu’elles soutiennent mes recherches.

Tôt ou tard, du moins je le pense, tous les artistes se confrontent au noir... et vous ?

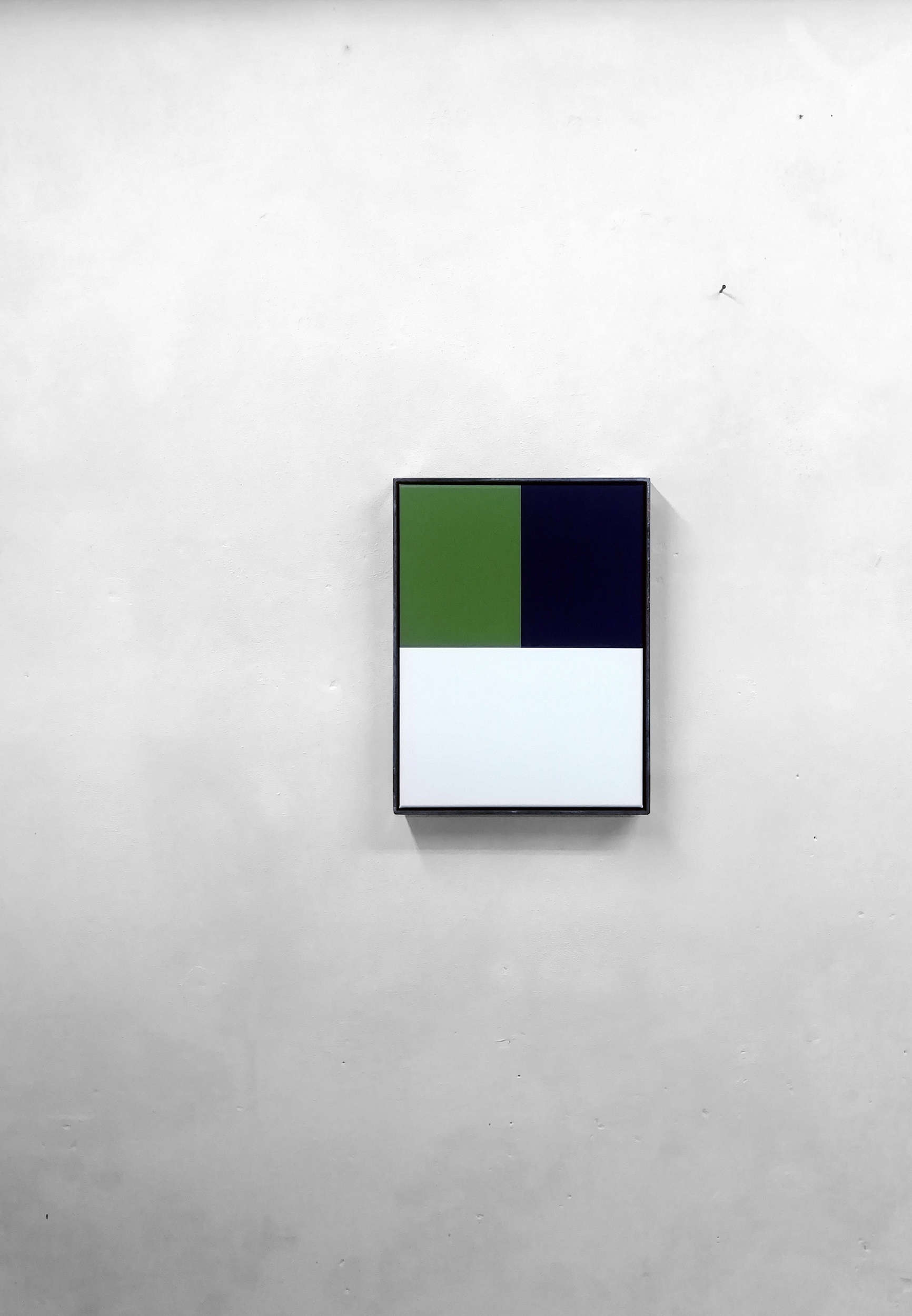

Au cours de ces vingt-cinq ou trente années de peinture, j’ai réalisé quelques peintures noires. Pas beaucoup, juste celles qui étaient nécessaires. La dernière que j’ai réalisée , Maybe one morning going into a glass air in 2023, qui représente une abstraction d’un visage, est la première peinture qui a ouvert le projet de ma dernière exposition personnelle. Elle fait partie de la série Nothing Special: il s’agit d’une petite toile complètement sombre, qui ressemble à un monochrome mais qui, à l’intérieur, est divisée en quatre espaces triangulaires qui ne sont perceptibles qu’après une observation attentive. Quatre lignes légères en relief grâce à l’agglutination des pigments.

La taille des bandes que vous peignez est toujours la même : qu’est-ce qui la détermine ?

Comme je l’ai déjà dit, mon œuvre est rationnelle. En raisonnant sur l’idée d’homologation, j’ai choisi de diviser le tableau en bandes de 5 centimètres de large afin de couvrir toute la surface du tableau. En fait, le choix des toiles n’est déterminé que par les formats les plus simples que l’on trouve sur le marché. J’ai choisi certains formats sur lesquels mon travail prenait forme de manière plus organique. Cette régularité, cette forme graphique a toujours été présente dans mon travail. Par exemple, lors de ma première exposition personnelle à la galerie T293 de Naples, l’une des œuvres exposées était une photographie murale d’une peupleraie, une forêt artificielle destinée à la production de bois : les arbres sont équidistants les uns des autres afin d’optimiser et de faciliter la croissance de chaque plante, des arbres parfaitement verticaux, sans aucune imperfection. Cette image n’est pas différente des bandes que j’ai peintes hier.

Accordez-vous une attention particulière à la taille des toiles sur lesquelles vous peignez ? Vous intéressez-vous au nombre d’or et à tous les aspects qu’il comporte ?

Les dimensions des toiles sont déterminées uniquement par celles qui sont le plus en vente. Toutes les séries, à l’exception de la série sur l’architecture, ont une taille spécifique. Aimant beaucoup des artistes comme Judd, Baer, Truitt, McCracken, Carrino, Flavin, j’ai toujours compris et préféré développer mon travail en modules. C’est dans la répétition obsessionnelle des structures que je trouve ma liberté. Le nombre d’or ? Il m’a toujours fasciné mais je n’en ai jamais fait un usage explicite.

Comment vous y prenez-vous pour réaliser une exposition ? Quelle est l’importance de la relation qui se crée entre les différentes œuvres que vous décidez d’exposer ensemble ?

J’ai toujours considéré mon travail comme une œuvre unique. Toutes les œuvres interagissent et dialoguent entre elles pour décrire mes observations, mes pensées et mes obsessions. Je considère mes œuvres comme contemporaines dans le sens où elles ont toutes été réalisées pour moi au même moment. Pour moi, il n’y a pas d’œuvres antérieures ou postérieures, même si, chronologiquement, elles ont été réalisées dans des années très éloignées les unes des autres. L’espace d’exposition étant important, certaines œuvres s’y prêtent mieux que d’autres.

L’idée de mettre l’œuvre en scène vous intéresse-t-elle ?

Si par mise en scène vous pensez à la manière dont je veux que mes œuvres soient installées, je répondrais oui et non. Dans l’une des dernières expositions collectives auxquelles j’ai participé, j’ai été contactée par le commissaire parce qu’il avait remarqué, lors de l’installation, une divergence entre les photos envoyées et la fiche d’installation. Les peintures étaient disposées différemment. J’ai expliqué que j’ai toujours imaginé mes tableaux libres. Les bandes de couleur n’ont en effet pas de direction réelle. Les photographies des œuvres ne sont qu’une hypothèse d’une suggestion de placement probable. Il est plausible que certaines œuvres aient une prédisposition à être disposées verticalement plutôt qu’horizontalement, mais la possibilité de placer le tableau d’une manière ou d’une autre n’est pas exclue. En fait, c’est exactement ce à quoi j’aspire !

Le titre est comme une couleur supplémentaire, disait Duchamp : est-ce aussi le cas pour vous ?

Lorsque j’ai commencé ce travail, j’ai toujours imaginé des titres pour mes œuvres, mais je les ai exclus au profit de l’expression “sans titre”, plus abusive. Je pensais ainsi donner plus d’assurance et d’efficacité à la représentation picturale sur la toile. Les œuvres “sans titre” ne recevaient qu’une mention de l’installation ou de l’exposition dans laquelle elles étaient présentées. Et il arrivait que les mêmes œuvres présentées dans différentes expositions changent de titre après le simple “sans titre,...”. Ces dernières années, cependant, j’ai réfléchi beaucoup plus souvent aux titres de mes œuvres. C’est aussi parce que je n’ai jamais considéré mon travail comme froid et calculé, mais plutôt comme poétique. Par exemple, dans ma dernière exposition personnelle , It’s Sunday and I have nothing to do (C’est dimanche et je n’ai rien à faire). Je ne veux même pas rêver que j’ai tenu à Pistoia au Piano Nobile, les titres des œuvres lus dans l’ordre ont généré un poème, une promenade à travers les peintures exposées créant une seule installation. L’ensemble du projet nous amène à réfléchir sur notre vie quotidienne.

Lorsque vous peignez, travaillez-vous sur un tableau à la fois ou sur plusieurs simultanément ?

J’ai toujours travaillé sur plusieurs œuvres et différentes séries en même temps. En fait, comme je l’ai déjà souligné, j’ai toujours défini chacune de mes œuvres comme interchangeable. Les séries sont toutes ouvertes, même si certaines peuvent rester en stand-by, comme c’est le cas pour les architectures. D’autres s’ajoutent au fil du temps mais restent fidèles à mon hypothèse.

Quelle est l’importance des catégories de temps et d’espace dans votre travail ?

Pour moi, l’espace a toujours été un élément de la relation entre l’individu et l’architecture. Deux catégories qui sont de plus en plus présentes dans mon travail depuis quelques années. J’avais l’habitude de penser au temps et à l’espace, mais je pense que cela ne s’est pas fait comme je le voulais. La ligne de partage des eaux était 2020 pour tous les événements qui se sont produits. Les œuvres, ainsi que les titres, ont fermé et simultanément ouvert mon travail. J’ai toujours aimé tout lire, je suis une lectrice obsessionnelle et j’aime m’entourer de livres, les feuilleter, les apprécier, voler des citations et des phrases. Tout cela a contribué à rendre mon travail plus conscient du temps et de l’espace.

À cet égard, je voulais vous demander de parler de l’action que vous faites tous les jours sur Facebook : chaque matin, toujours à peu près à la même heure, depuis plusieurs années, vous postez l’image de Bill Murray se réveillant à 6 heures du matin, tirée du film Le jour de la marmotte.

LeJour de la marmotte est une comédie que j’aime beaucoup et Bill Murray, je le trouve tout simplement fantastique. L’idée de routines difficiles à briser, les rythmes quotidiens qui se répètent toujours font toujours partie de ce que j’essaie de vérifier avec l’art et en particulier avec la peinture. La publication a commencé le 3 février 2021. Cela représente plus de 1 400 publications de la même image. Qui augmentent exponentiellement avec la contribution de Facebook à travers les souvenirs. C’est mon travail : sur le temps, sur la répétitivité, sur le fait d’être obligé de reproduire les mêmes actions au quotidien, sur les contraintes et les obligations que la société, le travail, les loisirs nous imposent. Le choix des réseaux sociaux était évident : nés pour permettre aux gens de se retrouver, ils sont devenus un lieu virtuel où les gens déchargent leurs frustrations. Umberto Eco, s’exprimant lors d’un débat sur les médias sociaux, a déclaré qu’“ils donnent le droit de parole à des légions d’imbéciles... qui ont le même droit qu’un lauréat du prix Nobel”. Il m’est donc apparu naturel de ne pas utiliser cette plateforme à des fins onanistes, mais de mettre en lumière cette monotonie. C’est la même idée que l’on retrouve dans la série de tableaux Les jours du passé et les autres à venir: des similitudes qui se répètent.

Parlez-moi des bords de vos tableaux qui, contrairement à la surface peinte, portent souvent des traces du travail effectué, pourquoi décidez-vous de les laisser ainsi ?

J’ai toujours pensé en termes politiques, et la peinture l’est aussi pour moi. C’est la recherche de la liberté, de sa propre individualité et de l’élimination du fardeau de la standardisation. Dans un poème d’Eugenio Montale, il y a un passage qui dit : “...chercher un lien brisé dans le réseau...”. Ici, avec mon art, je cherche ce trou. Le travail sur les bords est fondamental parce que c’est là que la peau rigoureuse, non corrompue et déterminée de l’avant est contredite. Et dans cet espace latéral, le bord en fait, où la couleur s’échappe, devient gaspillée et dégoulinante, le coup de pinceau devient sale et déchargé, c’est là que j’ai toujours pensé qu’il y avait l’œuvre. En fait, je crois que mon travail réside dans les imperfections et non dans la recherche de l’irréprochabilité. Souvent, au premier coup d’œil, les peintures semblent parfaites, et peut-être même certaines d’entre elles le sont-elles, mais en les regardant attentivement, de petites inexactitudes apparaissent, des toiles et des cadres qui ne sont pas parfaits, parce que c’est ce qu’est la société : un film de perfection qui veut recouvrir quelque chose qui n’est pas sans défaut. C’est une peau qui tente d’étouffer les différences. Et le bord devient alors fondamental car c’est là que se trouve la recherche de la liberté.

Quelle est votre idée de la beauté ?

Je ne trouve pas la beauté fondamentale dans ce que je fais. Je pense que les réflexions et les raisonnements que l’œuvre déclenche et fait émerger chez ceux qui l’observent et en font l’expérience sont plus importants. Quelle est votre position par rapport à votre travail ? Il n’y a pas de position. Je n’ai jamais imaginé mon travail autrement qu’en moi-même.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.