Centres historiques et architecture contemporaine. Une conversation avec Renzo Piano en 1992

Cet entretien a été publié en novembre 1993 dans Il Giornale dell’Arte.

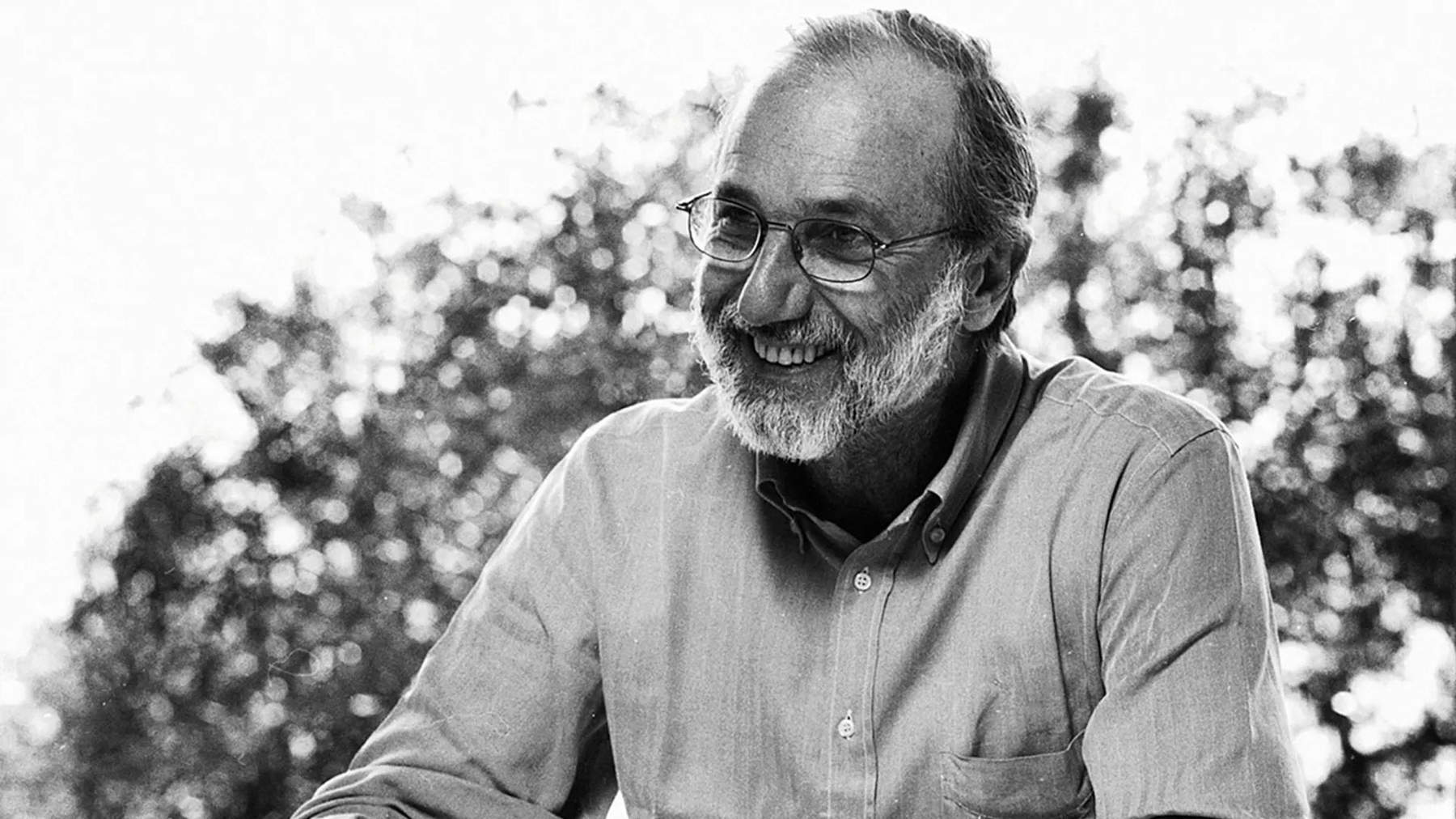

Je rencontre Renzo Piano dans son atelier urbain, au cœur de Gênes. Une ruche bourdonnante d’activités, dont les fenêtres laissent entrevoir la façade romane à rayures horizontales noires et blanches de San Matteo, l’église aristocratique de la famille Doria. L’impression que j’ai de Piano est que peu de gens comme lui peuvent incarner un dicton éblouissant, je crois, de Tayllerand: “tout ce qui est excessif est sans importance”. Le fait qu’il ne soit pas excessif est un mélange rare de charme, d’understatement, d’élégance intellectuelle, de goût pour la prudence et de sens du professionnalisme, acquis au cours de trente années de travaux architecturaux parmi les plus significatifs de notre siècle. Le bagage d’expériences professionnelles de Piano, surtout internationales, lui permet d’avoir un ton de distance naturelle par rapport aux choses italiennes, comme quelqu’un qui voit la terre depuis la lune. Et à partir de cette distance, les pièges de la polémique s’effacent au profit d’une sérénité raffinée, même lorsque ses propos deviennent paradoxaux ou critiques. Parmi beaucoup d’autres, j’en citerai immédiatement trois, qui ont été un aperçu de notre conversation: la première: “la tragédie de beaucoup de jeunes architectes est qu’ils commencent tout de suite très bien dans la connaissance critique, alors que le peu que je sais, je l’ai appris quand j’étais enfant, en suivant mon père bâtisseur sur les chantiers” ; la deuxième: “le post-modernisme n’a pas de sens, il n’a pas de valeur: ”le post-modernisme n’a aucun respect pour le passé, mais n’est qu’un désir cynique de tranquillité: un endroit sûr en photocopiant“ ; le troisième: ”de nombreux bâtiments d’architecture contemporaine sont inutilisables parce qu’ils n’ont pas de véritable conception: ce ne sont que des modèles à l’échelle".

BZ. Pour l’architecte Piano, tant en termes d’esthétique que de conservation, il est désormais clair qu’il est absurde de déplacer une œuvre d’art restaurée dans un contexte de ruine. Mais un contexte de ruine, ce sont les villes dans lesquelles nous vivons. Ruine, à mon avis, accélérée par la politique menée ces dernières années dans les centres historiques, d’embaumement de l’existant ; de l’interdiction d’agrandir ne serait-ce que quelques centimètres d’une fenêtre, à la tentative d’imposer par la loi le maintien d’activités artisanales totalement obsolètes. Une position généreuse peut-être, mais qui confond en fait l’architecture avec la scénographie et les activités productives avec le folklore des fausses boutiques médiévales des offices de tourisme lors de la foire de la mortadelle plutôt que de la fête de la piadina. Ne vous semble-t-il pas que c’est l’attitude de ceux qui veulent échapper à la dimension concrète de la réalité, en refusant idéologiquement à notre époque une activité créative possible de connexion entre l’ancien et le nouveau ?

RP. C’est une bonne question qui contient déjà la réponse. Je dois dire que l’on peut aussi comprendre pourquoi il en est ainsi. Nous sommes des héritiers tellement indignes de notre passé que, par nécessité, nous avons réagi de manière excessive. Je pense que seuls les Grecs sont encore plus indignes que nous: il suffit de regarder ce qu’est Athènes aujourd’hui. Mais nous aussi, nous ne plaisantons pas. À tel point que nous avons réussi la tâche difficile de transformer nos villes de lieux de culture répandue en lieux d’inculture répandue. Pourquoi nos villes sont-elles si belles ? Non pas parce qu’elles ont été construites de manière ordonnée, mais parce qu’elles ont été immergées dans des cultures, de celle du maçon à celle de l’architecte, disciplinées et en même temps libres dans leur propre monde. Il suffit de penser au grand thème de l’entretien continu, où tout était renouvelé, mais dans une logique harmonieuse, que personne n’avait imposée et qui s’inscrivait dans la taille et la proportion naturelles des choses. Même sur le plan technologique, le choix entre les différents matériaux et leur uniformité esthétique ne posait aucun problème: à Venise, il n’y avait que de la brique ou, pour prendre un autre exemple, de la pierre à Lecce. Un équilibre qui a duré des siècles et qui s’est rompu de plus en plus rapidement jusqu’à ce que, dans l’après-guerre, nos villes explosent. Les centres historiques ont été abandonnés ou même misérablement démolis: comme ici à Gênes, Via Madre di Dio. Et les banlieues qui ont été construites ne sont que la preuve de notre incapacité à faire des villes: des lieux absolument sales, invivables, de pure désintégration sociale. On comprend alors pourquoi cette situation a généré cette sorte de peur du nouveau que vous avez évoquée. Un peu, je crois, celle que tout le monde a eue à l’approche de l’an mille. Mille n’est plus mille, c’est la fin du monde. Alors il arrête le forgeron en train de forger la grille, et le forgeron n’existe plus, il n’y en a plus besoin ; il arrête le boulanger en train de faire du pain, et aujourd’hui une seule boulangerie produit du pain pour toute une ville ; il arrête le laitier qui livre le lait dans le récipient en aluminium, qui n’existe plus, parce qu’à sa place il y a les tétrapacks. Bref, une scène ridicule pour une réaction excessive et absurde, qui n’est qu’une déclaration de l’incapacité à gérer les villes et à maintenir leur qualité.

Mais on ne peut nier que le problème des centres historiques fait aujourd’hui l’objet d’une grande attention.

C’est vrai. Ne serait-ce que pour des raisons de manque de territoire, aujourd’hui presque entièrement dévoré par l’explosion urbaine de l’après-guerre et coincé entre des réalités insurmontables, comme à Gênes la mer et les collines, ou à Turin les communes voisines ; et quand il y a encore du territoire, il est tellement éloigné que les services sociaux deviennent pratiquement impossibles à gérer et à organiser. Par conséquent, pour une série de facteurs très pratiques et peut-être aussi un peu culturels, on assiste à un timide phénomène d’implosion des centres historiques, face auquel nous ne sommes cependant pas du tout préparés. Les plus mal préparés sont les hommes politiques, qui se moquent de ces choses, parce qu’ils sont beaucoup plus prompts à construire une liaison autoroutière ou un beau quartier à l’extérieur de la ville, qu’à s’engager dans un processus de restauration du centre historique où, je tiens à le souligner, l’intelligence à dépenser par rapport au chiffre d’affaires est énorme. Rappelons que la quantité de matière grise nécessaire pour faire une bretelle d’autoroute à 50 milliards est très faible ; alors que celle nécessaire pour bien travailler dans un centre historique avec ces mêmes 50 milliards est infinie. Mais les architectes ne sont pas non plus préparés à aborder les sujets de la récupération et de la restauration des bâtiments. Le travail sur l’existant, si représentatif de notre culture historique - c’est-à-dire, comme je le disais tout à l’heure, de cette superposition continue d’un faire sur l’autre, libre et discipliné à la fois - est en effet perçu par les soi-disant créatifs du métier comme une activité de seconde main, où il n’y a pas d’espace de conception. Ces imbéciles n’ont manifestement pas compris que plus on est structuré dans une discipline, plus la créativité est soutenue. Bien sûr, par créativité, il ne faut pas entendre concevoir des choses gymniques, musclées, agitées, mais, au contraire, trouver ces gestes très simples qui, précisément par leur calme, prennent plus de force. Enfin, il y a un dernier maillon dans cette chaîne, c’est l’entreprise. L’entreprise qui travaille dans les centres historiques est une micro-entreprise qui travaille dans des micro-structures. Mais les micro-structures d’entreprises sont les entreprises artisanales, qui n’ont pas les outils techniques et économiques pour faire face à un problème aussi énorme, complexe et long que la restauration des centres historiques.

Il s’agit, ni plus ni moins, de l’anéantissement des compétences auquel ont conduit des décennies d’échec de la planification dans les centres historiques.

C’est ce que je disais au début. Le mépris pour les centres historiques a duré si longtemps qu’un vide s’est formé non seulement au niveau des compétences techniques, mais aussi au niveau de l’intérêt des citoyens ordinaires, qui ont désappris à s’occuper de leurs villes. Le gymnase insensé de la construction dans les grandes périphéries urbaines a créé des vices congénitaux chez les politiciens, les entreprises et les planificateurs: il les a drogués au point de les rendre incapables des subtilités nécessaires pour intervenir dans le domaine extrêmement délicat des centres historiques. Et c’est très grave. Mais pour revenir à un concept philosophique exprimé dans votre première question, la ville est la ville: c’est certes la mémoire pétrifiée, mais c’est aussi la vie présente, qui ne peut être embaumée, fermée, immobilisée: car à ce moment-là, la vie continue ailleurs sans relâche et perd les effets de ce beau mot, que presque plus personne n’utilise aujourd’hui, qui est celui d’“urbanité”. Urbanité entendue non seulement au sens d’habiter la ville, mais aussi de ces comportements urbains, de cette civilisation des relations qui ont fait de nos villes les plus belles du monde.

A l’évidence, l’invivabilité de nos banlieues est une leçon qui n’a pas laissé de traces. À Rome, la construction du SDO, c’est-à-dire du centre d’affaires qui devrait théoriquement soulager le centre ville de sa surcharge actuelle de fonctions, est prévue derrière la basilique de San Lorenzo: c’est-à-dire dans la plus grande zone libre à proximité du centre historique. Ne vous semble-t-il pas que ce choix urbanistique pourrait être une condamnation à la moyen-orientalisation définitive de ce qui fut, jusqu’à l’après-guerre, la plus belle ville du monde et reste encore aujourd’hui l’une des grandes capitales européennes ?

Un vieux dicton génois dit que la mère des fous est toujours enceinte. Malheureusement, le rare privilège de Rome, qui consiste à disposer encore de nombreux terrains non construits, se transforme en inconvénient: un capital précieux qui, au lieu d’être un atout, devient une menace de dégradation.

Pendant le fascisme, nous avons vu les derniers exemples de démolitions majeures de la ville historique et leur remplacement par du neuf. Les résultats ont été très différents. Il y a des exemples de très grande qualité, comme, à Florence, la gare Santa Maria Novella de Michelucci ; ou, à Rome, la Via dei Fori Imperiali, qui, en plus d’être l’une des plus belles rues du monde, est aussi une extraordinaire opération d’urbanisme pour relier le centre historique à l’ouverture de la ville sur la mer. Mais il y a aussi des exemples sinistres, comme, toujours à Rome, la destruction misérable de la Spina di Borgo, pour faire place à la scénographie rhétorique de la Via della Conciliazione: une opération d’urbanisme laide en soi, et qui, pour être dépourvue de valeurs fonctionnelles, est tout simplement insensée. Un peu comme ce serait le cas si le monticule avec lequel certains de ses collègues voudraient maintenant couvrir la Via dei Fori Imperiali était réellement érigé. N’est-ce pas alors que le problème n’est pas tant celui de l’intangibilité de la ville historique, mais, comme toujours, celui de la qualité des raisons pour lesquelles on travaille et des résultats que l’on obtient ?

En fait, je ne sais rien de cette colline, même si je suis d’accord avec vous pour dire qu’en tant que projet architectural, elle semble plutôt extravagante. Cela dit, j’ajouterai que je ne suis nullement opposé à la nouveauté. Notamment parce que, dans certains cas, si l’on veut maintenir en vie des villes historiques, il est nécessaire de procéder à des coupes. Parlons de Gênes: si dense, si belle et si invivable. Mais elle est invivable parce qu’au XVIIIe siècle, elle a fait l’objet d’opérations spéculatives qui ont conduit des maisons de 12 mètres de haut à 24 mètres de haut, dans des rues de 3 mètres de large, qui sont restées en l’état. Ainsi, les étages inférieurs de la vieille ville n’ont plus vu le jour. Je ne veux surtout pas dire par là qu’il faut supprimer les étages élevés des maisons de Gênes, mais qu’il serait absurde d’imaginer qu’il faut tout laisser en l’état, sans rien faire. Il est vrai qu’il est très difficile de travailler dans ces contextes. Mais nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas continuer à aborder la question des centres historiques uniquement en théorie et non en pratique. Entre autres, avec une théorie plutôt terroriste qui a convaincu les urbanistes de l’intangibilité d’une situation déjà réglementée, comme celle de la ville existante. Jusqu’à présent, j’ai eu peu d’occasions de travailler dans des contextes historiques. Un cas s’est présenté récemment à Paris, à l’IRCAM, qui est un institut de recherche acoustique musicale situé à côté de Beaubourg. Nous y avons construit une petite tour d’angle entre deux bâtiments en briques du XIXe siècle. Il s’agissait d’une petite intervention, mais très minutieuse, délicate et prudente. En Italie, nous avons tenté une approche similaire pour la basilique de Palladio à Vicence. Bien sûr, il ne s’agissait pas de toucher à la Basilique, mais d’intervenir dans le bâtiment voisin sur des volumes en béton armé, ajoutés dans les années 50 pour compenser les dégâts causés pendant la Seconde Guerre mondiale par un bombardement: d’horribles murs-rideaux conçus comme tels, surplombant la Basilique de Palladio. Là aussi, comme à l’IRCAM, nous pensions pouvoir faire une intervention très prudente et subtile, en utilisant la brique. Mais le ciel s’est ouvert: immédiatement, le mécanisme corporatif du tam tam culte entre l’université, le ministère des Biens culturels, Italia Nostra, les associations locales et autres, et ainsi de suite, s’est déclenché, conduisant à des informations démentielles telles que nous voulions couvrir la basilique palladienne d’une coupole en plexiglas ou d’autres agréments de ce genre. Une véritable attaque personnelle, empreinte de provincialisme, d’obtus, d’arrogance. En fait, nous nous sommes enfuis. Mais malgré tout, j’aimerais bien pouvoir travailler sur l’antiquité. Et aussi parce que je vais vous avouer quelque chose que je ne trouve pas si mal. Comme tout le monde, j’ai la peur typique de la feuille blanche, c’est-à-dire du projet à inventer de toutes pièces. Cela m’est arrivé récemment pour un grand aéroport au Japon, à Osaka, sur une île artificielle. Un cas où le papier ne pouvait pas être plus blanc ! J’ai donc dû affronter encore plus froidement le saut dans le vide de devoir inventer rapidement des référentiels, des disciplines, des règles, un ordre, en utilisant tous les arguments possibles liés à ce cas précis: le vent, le climat, les vagues et tout ce que l’on peut imaginer. En revanche, lorsque vous travaillez dans un centre historique, vous n’avez pas à vous battre pour construire ce système, car vous l’avez déjà. Il n’y a rien à inventer en termes de culture, de technologie, de volumes, de rapports, de proportions, de fonctions. Tout est là, devant vous.

Pour en rester à cette triste affaire de Vicence, une observation s’impose à ceux qui, comme moi, s’occupent des problèmes de conservation matérielle: tout acte visant à restaurer un objet dégradé - qu’il s’agisse d’architecture, de peinture ou de sculpture - entraîne inévitablement une modification de son aspect esthétique. C’est pourquoi il est amateur, voire stupide, de croire, comme le font de nombreux théoriciens - mais pas les praticiens - de la restauration, qu’il est possible d’intervenir sur un objet en ruine tout en préservant l’aspect esthétique que la nature et le hasard lui ont fait revêtir. Notamment parce que, comme nous l’a appris Giovanni Urbani, ce qui, par définition, ne peut être conservé, c’est sa ruine même. Selon vous, “les acteurs universitaires et ministériels du sect tam tam” se rendent-ils compte que leur esthétisme préservationniste accélère la perte de notre patrimoine artistique ?

Les joueurs de tam tam de secte n’aiment généralement faire de la musique qu’entre eux, sans accepter dans la guilde ceux qui jouent d’autres instruments. Après tout, ils sont surtout intéressés par le contrôle des personnes qu’ils laissent entrer dans les carrières bureaucratiques en Italie, des universités aux surintendances, afin qu’ils puissent continuer à se dire sans cesse qu’ils sont bons et obtenir des commissions ministérielles ou quelque chose de ce genre. En conséquence, l’absence de confrontation concrète sur la scène internationale condamne la secte à un isolement provincial, ce qui la rend quelque peu ridicule. Mais je ne souhaite pas que cette prémisse soit mal comprise. Car si, d’une part, je ne peux par définition pas être d’accord avec les défenseurs extrêmes de l’environnement, d’autre part, je vois l’excès inverse avec une grande crainte. C’est-à-dire la prosopopée de ceux qui disent que, puisque de tout temps nous nous sommes exprimés librement, nous pouvons et devons le faire nous aussi. Trop souvent, derrière ces affirmations, on ne trouve pas la confiance en ses propres moyens intellectuels et expressifs, mais simplement de l’arrogance. Dans mon petit monde, j’ai acquis la conviction qu’il y a toujours un seuil où la prudence s’arrête ; et qu’il y a toujours un équilibre entre la prudence et le courage. Une limite très délicate et labile, qui change à chaque fois: pour la basilique de Palladio, elle se situera à un certain point, pour le Lingotto à un autre ; un seuil au-dessous duquel la prudence devient lâcheté et au-dessus duquel le courage est violence.

Comme tout le monde le sait, il y a des musées et des expositions très beaux et très différents, comme le Beaubourg à Paris et la collection De Menil à Houston ; et, à Turin, l’exposition Alexander Calder au Palazzo Vela. Pourquoi ces différences ? Et, à votre avis, y a-t-il une différence entre la conception d’un musée d’art ancien et celle d’un musée d’art moderne ?

Bien sûr qu’il y a une différence. Cependant, je dois dire que je suis par nature un praticien et aussi un peu un expérimentateur: l’essai et l’erreur s’appliquent à moi, donc je ne pense pas pouvoir vous dire en quoi ces musées seraient différents, bien qu’ils le seraient certainement. Probablement, dans un musée d’art ancien, l’aspect sacré et l’attention aux problèmes de conservation, liés à la délicatesse et à la fragilité des objets exposés, seraient plus importants. Il est vrai aussi que la collection de Beaubourg et celle de De Menil ou certains schémas d’exposition sont très différents. Non pas par éclectisme, mais parce que les occasions d’organiser des musées et des expositions sont très différentes, depuis l’histoire des collections jusqu’aux œuvres d’art à exposer, etc. Ensuite, pour juger des changements, il ne faut jamais oublier que l’on grandit, que l’on vieillit et que l’on a une barbe blanche: la vie est ainsi faite. Le Beaubourg, par exemple, n’est jamais né comme un musée, mais comme une plaisanterie un peu particulière faite au monde institutionnel des bâtiments de la culture: un geste à la fois d’impatience et d’irrévérence. Mais pas une irrévérence pour elle-même: juste un peu de perversité ou, comment dire, de politesse grossière en voulant éveiller cette curiosité chez les gens. Ce que je pense encore aujourd’hui peut être - pour ceux qui ne font pas partie de la paroisse des cultivés - l’étincelle la plus efficace pour s’approcher de la vraie culture et non de celle qui est racontée. Pensez à l’irrévérence de l’idée de pouvoir voir une sculpture de Max Ernst ou d’Alberto Giacometti avec tout Paris en arrière-plan. C’était une tentative de briser la règle selon laquelle une œuvre d’art doit toujours être vue dans une boîte blanche bien isolée ; alors, pour une fois, pourquoi ne pas essayer au contraire de la contaminer avec la vie: les gens, le brouhaha, la confusion. Un peu plus tard, nous faisons l’exposition Calder à Turin. C’était une autre affaire. Nous avions 400 objets à exposer. La première chose que nous avons faite a été de nous amuser à les regarder, jusqu’à ce que nous ayons l’idée de les faire flotter dans l’obscurité d’un microcosme bleu, en les éclairant un par un. Dans ce cas, contrairement à Beaubourg, ce sont les Mobiles de Calder qui sont devenus centraux pour ceux qui devaient regarder: à tel point que la lumière s’est éteinte sur tout le reste. La magie était là.

Alors que la collection De Menil ?

C’était une aventure encore différente. Si à Paris il s’agissait d’échapper aux excès de l’officialité institutionnelle des rites de la culture, à Houston ce n’était absolument pas nécessaire. Houston-Texas, c’est une prairie avec des cow-boys et une femme extraordinaire, Dominique De Menil, qui s’est retrouvée en Amérique avec John, son mari, prospecteur de pétrole dans ces contrées lointaines. Dominique De Menil s’y est enracinée et a constitué, d’abord avec John puis seule, l’extraordinaire collection d’œuvres d’art que tout le monde connaît. Dans ce cas, le thème à aborder était exactement à l’opposé de celui de Beaubourg. C’était celui de la sacralisation du lieu de l’art, de la centralité de la lumière naturelle pour une contemplation silencieuse et attentive d’une centaine d’œuvres seulement, choisies parmi les plus de dix mille qui composent la collection et qui sont conservées dans le bâtiment du dessus, la Maison du Trésor. C’est une idée, je dois le dire, à laquelle je n’avais pas pensé tout de suite et qui nous est venue, à Dominique et à moi, en en parlant quelques soirs chez lui. L’argument qui revenait le plus souvent dans ces discussions avec Dominique De Menil était que l’émotion ne se fabrique pas au kilo. Si bien que même lorsque vous allez voir une exposition du plus extraordinaire des artistes, il y a peut-être une dizaine de tableaux qui vous restent dans les yeux. À un moment donné, la réserve d’énergie émotionnelle de chacun s’épuise. Bref, il y a une sorte de fatigue muséale, qui n’est pas seulement celle des jambes et des pieds, mais aussi celle de la tête: le brouillard de sensations qui se crée à l’intérieur de soi. De cette très juste conviction est née l’idée d’exposer de temps à autre une partie très limitée des œuvres et de conserver l’essentiel de la collection dans un bâtiment séparé du musée, que nous avons appelé la “maison du trésor”. Une idée qui a aussi le mérite d’obliger les conservateurs à réinventer la collection De Menil au moins une fois par an: la réétudier, la réexaminer, la relire dans une autre tonalité.

Cette idée va cependant exactement à l’encontre des projets que tout le monde en Italie propose aujourd’hui, pour réduire à zéro les dépôts et faire de leur musée un Grand Musée. Une manie de la grandeur, entre démagogie, économie administrative et équilibre de fin de saison, qui a conduit certains faux grands musées de province à faire un numéro en exposant tout ce qui existe dans les dépôts: même les dessins. Un fait conservateurment inédit, qui n’arrive qu’ici et, peut-être, dans le Tiers-Monde.

Par ailleurs, je dirais qu’il y a une différence considérable entre une collection d’art moderne et une collection d’art ancien. Bien que, pour De Menil, le cas ne se pose pas, car il s’agit également d’art primitif et antique: romain et hellénistique. Mais c’est peut-être justement parce que la collection est si vaste qu’il est plus facile d’imaginer la lire par morceaux. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une collection de peintures anciennes de grande qualité, représentant de manière homogène une ou plusieurs époques, il devient beaucoup plus difficile de n’en exposer qu’une partie. C’est pourquoi je crois en la faisabilité d’un grand musée. Il faudrait simplement le faire avec beaucoup de soin. Et aussi parce que, pour en rester à ce que vous avez dit tout à l’heure à propos de la mise à zéro des dépôts, cela me semble une opération impensable, tant pour les utilisateurs que pour le musée. La taille absurde, de dizaines de milliers de mètres carrés, que les musées devraient assumer pour pouvoir exposer tout ce qu’ils conservent, aurait un impact économique à la fois, immédiatement, en termes de coûts de restauration des murs et, plus tard, en termes de coûts de gestion qui seraient non seulement insensés, mais totalement irréalisables pour un pays comme le nôtre, en proie au déficit public que nous connaissons tous. Limitons-nous au discours sur la garde des salles. Avec les masses de visiteurs qui assaillent aujourd’hui les musées, il est désormais clair pour tout le monde que de simples caméras ne suffisent pas à sécuriser les œuvres. Il est absolument nécessaire d’assurer la présence constante d’un personnel de gardiennage stationnaire dans les salles. Un personnel qu’il faut rémunérer. Sans parler des systèmes de climatisation des salles, des petits et grands frais d’entretien, et de tout ce qui est nécessaire pour faire tourner la “machine musée”. Si le problème à résoudre est bien celui de la présentation des œuvres dans les dépôts, il suffirait que ceux-ci cessent d’être le lieu de dépravation et de négligence qu’ils sont aujourd’hui. C’est-à-dire qu’il suffirait que les directeurs de musées utilisent intelligemment l’itinérance entre les réserves et les salles d’exposition, ce qui, dans une certaine mesure, me semble toujours possible.

Les fameux îlots piétonniers qui, dans les intentions d’un certain optimisme idéologique des années 70, devaient permettre aux citoyens de se réapproprier leur ville, se révèlent de plus en plus un désastre. Outre la pollution anthropique des détritus, canettes, mégots et autres, outre le vandalisme, on constate que les activités productives, au lieu de rester sédentaires comme on le pensait, se réduisent immédiatement au tertiaire le plus vulgaire des jeans, des chiffons colorés, des paillettes. Cela dit, il faut reconnaître que les villes historiques ne sont pas en mesure d’absorber le trafic automobile d’aujourd’hui. Comment concilier, selon vous, ces deux nécessités apparemment antagonistes ?

C’est une question à la fois très complexe et très intéressante, car je partage votre idée que le rêve un peu nordique et glacial de la ville piétonne n’a pas de sens. Au contraire, je pense que l’on peut dire que la contamination des marchandises, des charrettes et des personnes a justement été l’une des qualités de nos villes historiques. Au cours de cette période, j’ai été confronté à un problème très difficile: construire un morceau de ville dans le vieux cœur du Berlin des années 1930, la Potsdamer Platz. Inévitablement, du point de vue du mélange des fonctions, du comportement, etc., notre modèle de référence culturelle était la ville humaniste, la ville du passé. Cependant, nous avons essayé d’échapper à l’idée fausse que cette ville européenne humaniste devait être une ville piétonne. C’est pourquoi, dans une certaine mesure, la circulation a été autorisée dans le projet, car on ne peut pas désertifier une ville moderne en la privant de moyens de transport: c’est même contre nature. Mais ce Berlin est un fragment d’une ville en construction, il peut donc y avoir une certaine liberté de décision. Il en va différemment pour les villes anciennes, qui sont certes compatibles avec la circulation - même les plus difficiles comme Gênes où nous nous trouvons - mais qui ne le sont pas forcément avec tous les types de circulation. Tout d’abord, il faut poser le problème de la réglementation des systèmes d’accès. C’est une question qu’il faut aborder avec beaucoup de prudence, car si l’on engorge la périphérie de la ville historique avec trop de places de parking, on peut obtenir l’effet inverse, celui d’une force centripète exercée par la ville. Il faut donc d’abord équilibrer ces aimants d’attraction extérieure que sont les parkings avec les transports, les transports en commun, qui restent par essence la manière la plus intelligente de desservir la vieille ville.

Pouvez-vous me donner des cas concrets ?

A Venise, où j’aborde cette question en ce moment, l’idée est d’arrêter tout trafic d’accès avant la ville ; et sur l’eau, là où est vraiment Venise, on ne se déplace qu’en vaporetto. Mais pourquoi est-ce que je parle de Venise ? Parce que ce genre de discours n’est pas généralisable. Il existe une infinité de morphologies de villes historiques en Italie, à partir desquelles il faudra évaluer au cas par cas combien et quel type de trafic public doit être autorisé à accéder ; voir si cela ne doit pas s’arrêter au premier périmètre extérieur, ou décider si seule une nouvelle génération de moyens de transport spécifiquement conçus pour pouvoir circuler à l’intérieur des murs de la ville peut les pénétrer avec la plus grande facilité possible. Des véhicules qui serviront aux handicapés, aux personnes âgées, aux matériaux pour les artisans travaillant dans la ville, à l’approvisionnement en nourriture, etc. Tandis que la grande majorité des gens, compte tenu de la taille limitée des villes historiques, et donc des courtes distances à parcourir, pourront se déplacer à pied. Je ne veux pas paraître naïf, mais je pense qu’on aurait tort de renoncer à concevoir des outils spécifiques pour les nouveaux besoins de la ville historique. Ne pas le faire, c’est continuer à vivre dans l’impasse actuelle. Car s’il est vrai que nos villes ne sont pas adaptées à la circulation automobile, il est également vrai qu’en y éliminant indistinctement toutes les formes de circulation, on ne les fait plus fonctionner, c’est-à-dire qu’on les tue pratiquement.

C’est d’ailleurs pour ces raisons que les centres historiques se vident peu à peu de leurs habitants et de leurs activités productives. Restant sur le problème de la circulation dans les centres historiques, quelles pourraient être les solutions ?

Il y a de nombreuses années, avec l’UNESCO, nous avions essayé de nous attaquer à ce problème. Nous l’avions fait plutôt pour l’industrie navale. Pour répondre au besoin d’équipements légers pour les petits travaux de construction, nous avions construit des grues très faciles à transporter et à utiliser. Il s’agissait d’engins qui reposaient sur le sol et n’avaient qu’une poulie au sommet. Toujours pour le transport, nous avions construit des prototypes de véhicules électriques dotés de roues caoutchoutées très souples, qui pouvaient également monter facilement des marches. Une expérience qui s’est très bien déroulée sur le plan technique, mais qui, parce qu’elle appartenait à un monde complètement différent, n’a jamais été opérationnelle. C’est vraiment incompréhensible. Pensez que ce matin, j’ai passé une demi-heure au téléphone avec Osaka, où nous testions depuis un certain temps des joints étanches. Comme je le fais toujours, depuis les têtes de poutres “Gerberette” de Beaubourg, jusqu’aux “feuilles” de De Menil, et j’en passe pour toute mon architecture, j’ai d’abord conçu le prototype de ces joints, puis j’ai fait construire un modèle réel, qui a passé avec succès tous les tests de résistance effectués en laboratoire ; mais lorsqu’on a simulé un tremblement de terre et qu’en même temps, avec une hélice d’avion, on lui a jeté de l’eau et un vent de 250 km/h: on s’est rendu compte que l’eau n’avait pas d’effet sur les articulations. à l’heure: nous nous sommes rendu compte que l’eau entrait à ce moment-là. Nous avons contacté des groupes français, japonais et suisses pour surmonter ce problème technique. Et, lors d’un appel téléphonique ce matin, ils m’ont informé que lors d’un test effectué hier après-midi, la solution proposée par les Suisses a fonctionné. Je me pose donc la question suivante: si l’on peut résoudre des problèmes techniques absolument concrets comme celui-ci dans le domaine de l’architecture, pourquoi n’est-il pas possible de résoudre tout aussi concrètement tous les problèmes techniques liés à l’urbanisme qui protège réellement les centres historiques ? Pourquoi les conseillers en urbanisme, au lieu de se disputer sur la couleur des enduits dans les villes historiques ou, comme vous l’avez vous-même mentionné, sur le nombre de centimètres autorisés pour élargir une fenêtre, ne commencent-ils pas à demander aux architectes des services véritablement professionnels ?

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.