Vera Lutter, des photographies uniques qui rendent le réel ambigu. À quoi ressemble l'exposition au MAST à Bologne

Le fait que l’aura de l’œuvre d’art ne découle plus de son unicité est reconnu depuis que Walter Benjamin, au tournant des deux guerres mondiales, a publié son célèbre essai L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, dans l’introduction duquel il soulignait comment les nouvelles technologies de production, de reproduction et de diffusion de l’art à grande échelle avaient radicalement changé l’expérience artistique, tant en termes de création que de jouissance. la technique, dont il soulignait en introduction combien les nouvelles technologies de production, de reproduction et de diffusion de l’art à grande échelle avaient radicalement changé l’expérience artistique, tant en termes de création que de réalisation. Le principal responsable de l’invalidation du sens de la distinction entre original et copie est la photographie, dont l’effet perturbateur dépend, malgré toutes les manipulations dont elle est l’objet, de son rapport inné avec l’évidence visuelle, un concept que nous avons instinctivement tendance à faire coïncider avec une sorte de “preuve” de l’existence de quelque chose. Une photographie, aussi programmatiquement falsifiée, floue, mensongère ou abstraite soit-elle, est toujours l’empreinte d’une présence dotée d’une réalité incontournable, même si elle ne coïncide pas avec le sens et la vérité de l’image qui en restitue (même avec des intentions sectaires ou imaginatives) un aspect particulier. Et c’est précisément ce va-et-vient continuel de l’esprit et du regard entre ce que l’auteur veut montrer dans son cliché et notre archive personnelle d’images déjà métabolisées qui nous fait nous attarder sur une photographie pour en décoder les éléments et leur attribuer ensuite, dans leur ensemble, ce degré spécifique de fiabilité qu’ils remettent en question dans la fiction comme dans leur pertinence par rapport à la réalité. La primauté de la vue comme arbitre de notre jugement reste plus que jamais vivante dans la désorientation générée par l’hyper-communication, alors même que la quantité incontrôlable d’images véhiculées par le net, dont beaucoup ne peuvent plus être définies comme des photographies parce qu’elles sont générées automatiquement sans partir d’un référent réel, semble définitivement sanctionner leur infondé.

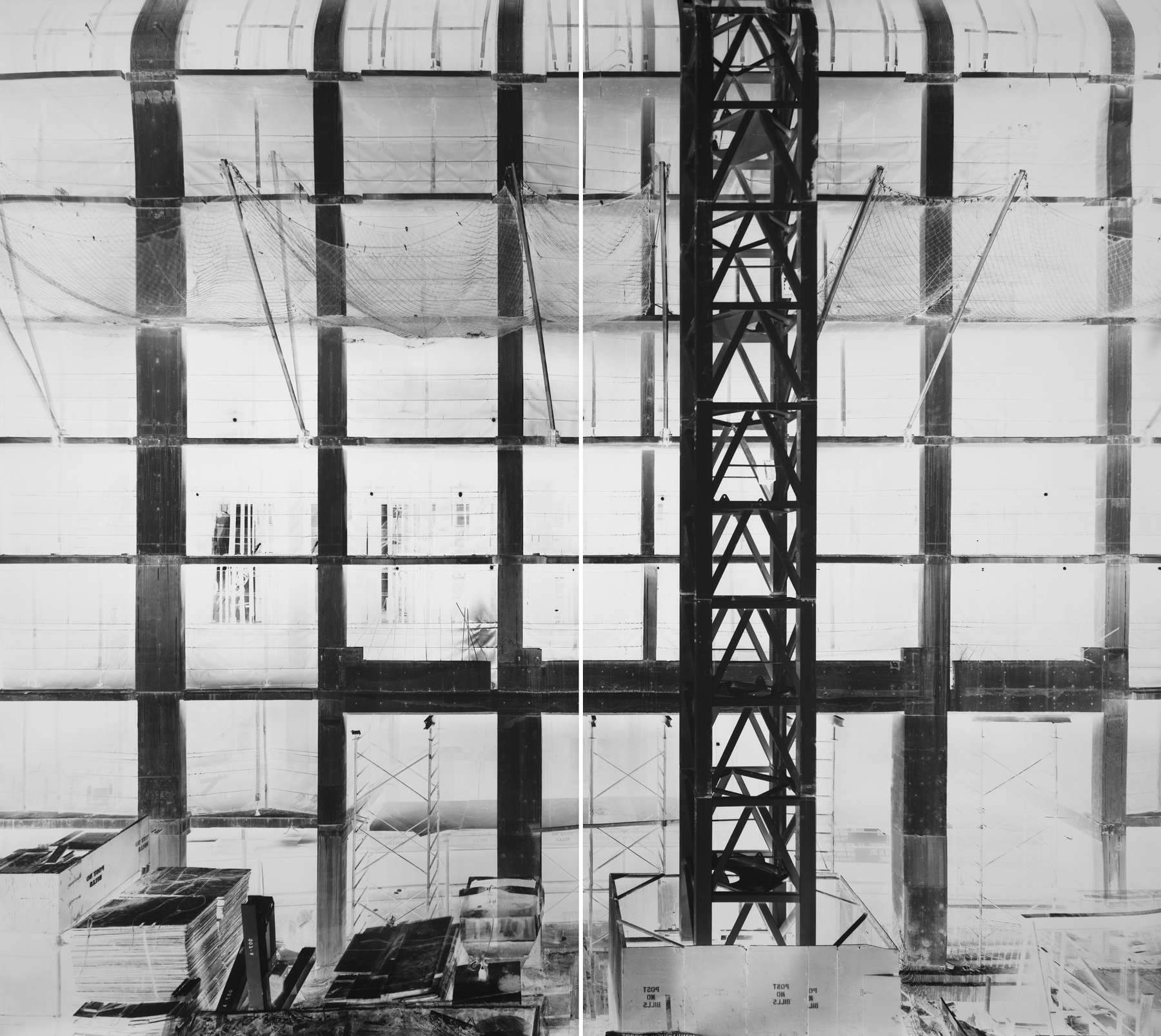

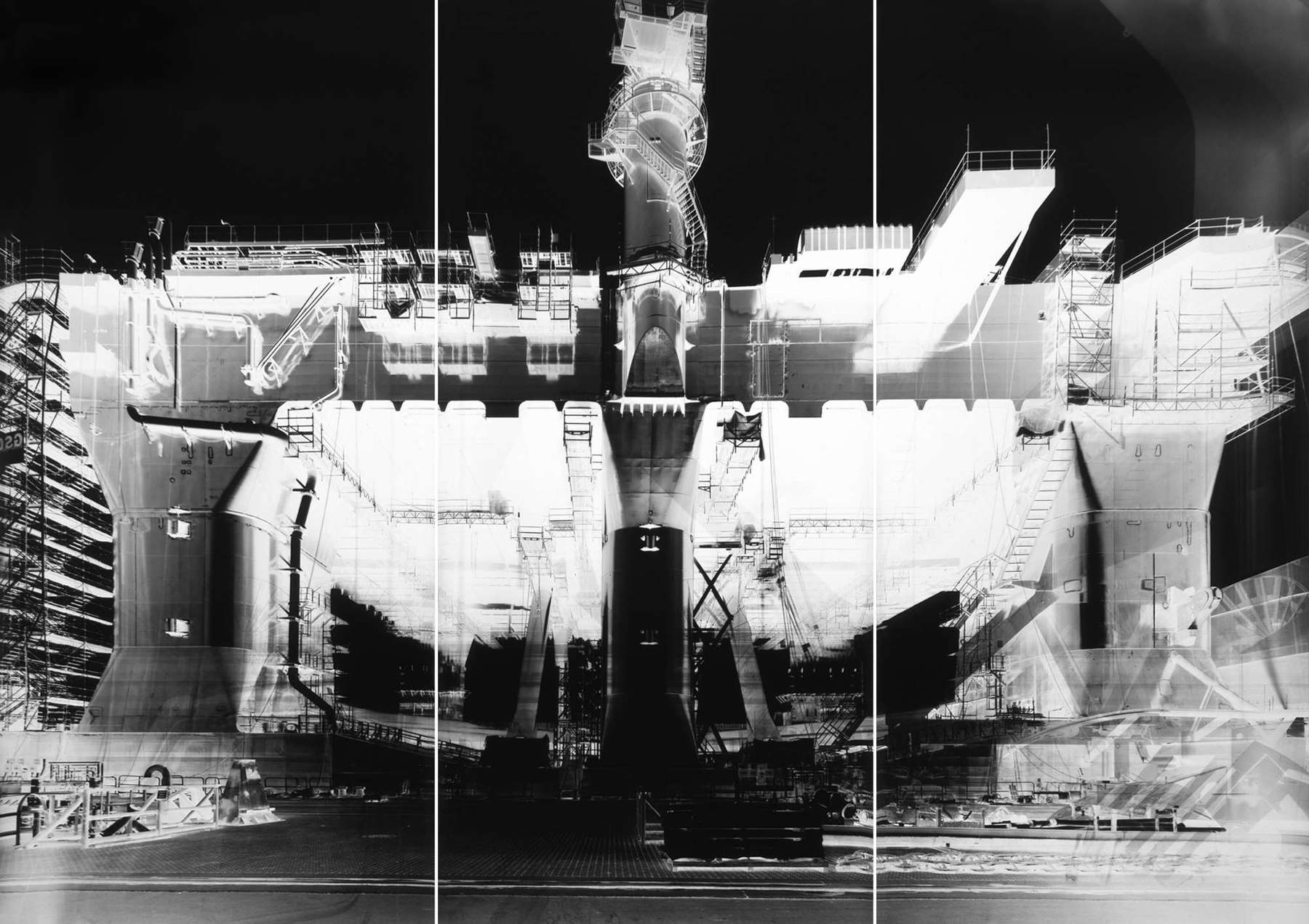

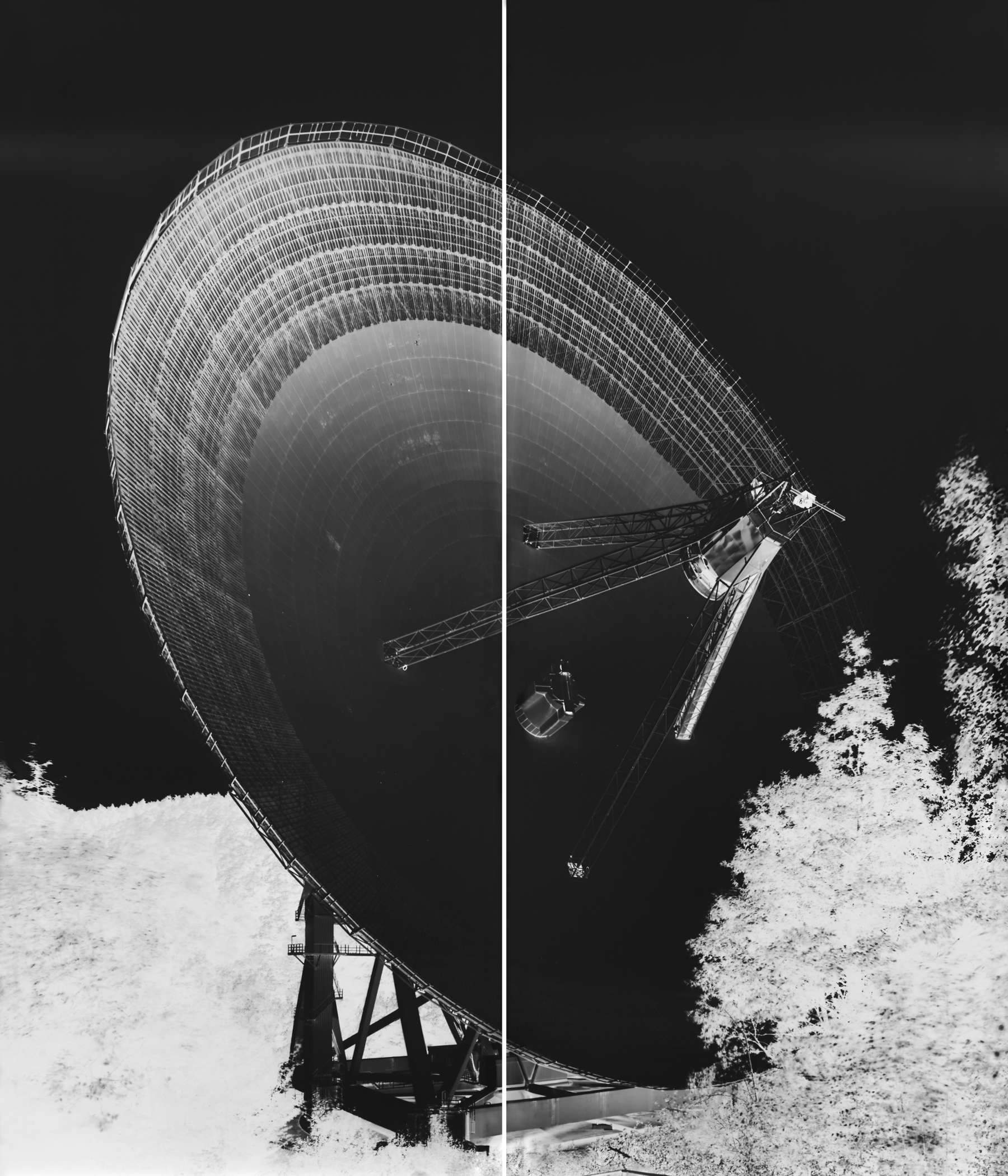

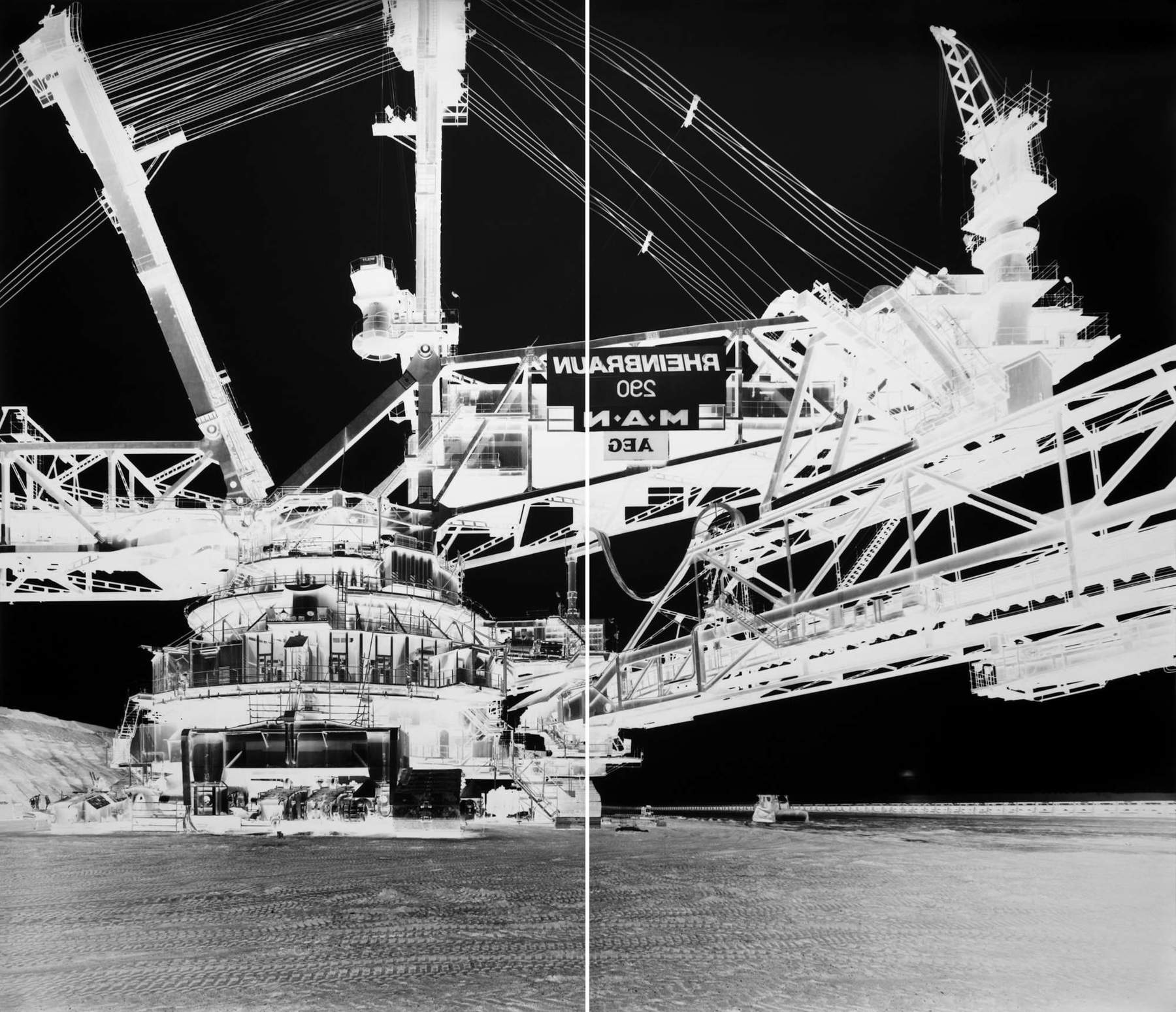

L’œuvre de la photographe Vera Lutter (Kaiserslautern, 1960 ; vit et travaille à New York) entretient une intéressante relation dialectique avec ces thèmes. Dans son exposition Spectacular, actuellement présentée à la Fondazione MAST - Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia de Bologne, elle présente vingt œuvres de grande taille réalisées entre les années 1990 et aujourd’hui et centrées sur les thèmes de l’industrie, du travail et des infrastructures de transport. La singularité de l’artiste (représentée en Italie par la galerie Alfonso Artiaco et à l’étranger par des géants du calibre de Gagosian, Baldwin Gallery et Galerie Max Hetzler) réside avant tout dans la technique particulière qu’elle utilise et qui est à l’origine du caractère esthétique incomparable des grandes images en noir et blanc, semblables à des radiographies, auxquelles sa signature est associée depuis trente ans. Plutôt que d’utiliser un appareil photo normal, l’artiste prend ses clichés à travers des chambres optiques qu’elle a conçues comme de véritables pièces habitables, à l’intérieur desquelles un mince faisceau de lumière provenant d’un seul trou dans le mur faisant face au sujet projette l’image inversée et renversée de ce qui se trouve à l’extérieur sur le mur opposé, qui est recouvert de papier photosensible. L’émulsion à base de sels d’argent dont est recouvert le papier s’assombrit dans les zones où la lumière l’atteint : tous les éléments lumineux du paysage réel, comme le ciel ou les surfaces réfléchissantes, deviennent donc noirs sur le papier, tandis que ceux qui sont sombres dans la réalité parce qu’ils ont tendance à absorber la lumière, comme les voûtes des arbres ou les pylônes métalliques des échafaudages de construction, apparaissent comme des traces blanches car ils n’impressionnent que faiblement le papier.

Les temps d’exposition sont très longs et, en fonction de la lumière ambiante et de la taille du sténopé, peuvent varier de plusieurs heures à plusieurs mois. Ce processus, extrêmement élaboré dans le travail préparatoire de construction et de mise en place de la chambre noire, est aussi réflexif et prolongé dans la phase de prise de vue qu’il est implacable et instantané dans la phase de développement. Rien n’est concédé à la post-production : à la fin de l’exposition, l’artiste enroule le papier impressionné dans un récipient spécial pour le protéger de la lumière et le transfère dans son laboratoire pour le dévoilement et la fixation de l’image. Le résultat de ce processus, inconnu de l’artiste jusqu’à la fin de l’œuvre, est un négatif papier unique dont l’inversion droite-gauche et clair-obscur est maintenue, tandis qu’une simple rotation de 180° par rapport à la position de prise de vue élimine l’inclinaison à l’envers par rapport à l’observateur. Les dimensions des tirages sont dictées par celles de la pièce sur laquelle sont apposés les papiers photosensibles, et pour ceux à vocation environnementale comme la plupart des œuvres exposées au MAST, structurellement proches des polyptyques, les compositions de plusieurs feuilles pallient l’absence de formats supérieurs à 1,45 mètre sur le marché.

L’artiste raconte qu’elle a commencé à adopter ce procédé dans les années 1990 lorsque, en plein tempérament conceptuel, après avoir étudié la sculpture à l’Akademie der bildenden Künste de Munich, elle s’est installée à New York pour suivre les cours de la School of Visual Arts. Inspirée par le nouveau contexte architectural et environnemental, très différent de celui des villes européennes, elle décide de transformer toute la pièce du loft du 27ème étage où elle vit en sténopé pour enregistrer les changements du paysage (un parking progressivement remplacé par un immeuble) qu’elle voit par la fenêtre. Pendant deux ans, il a documenté le chantier avec cet outil préphotographique, qui remet en question à la fois les chambres optiques populaires chez les peintres védoutistes à partir de la Renaissance, dans lesquelles l’image inversée du paysage choisi était représentée par une caméra à sténopé, et la photographie, par une caméra à sténopé.l’image inversée du paysage choisi était projetée sur une surface d’abord verticale puis horizontale afin d’être copiée sur une feuille de papier, mais aussi les premières photographies de l’histoire, comme l’héliographe sur fer blanc Vue de la fenêtre du Gras prise le 19 août 1826 par Nicéphore Niepce. À l’instar de Canaletto, qui a obtenu ses étonnantes vues en perspective de Venise grâce à cette même technique, selon le même principe dans les images panoramiques de l’artiste allemand, chaque élément apparaît parfaitement net, malgré la largeur du cadre et le surdimensionnement des tirages. En outre, à l’instar des daguerréotypes du XIXe siècle, ses clichés sont des pièces uniques, non reproductibles, qui, en invalidant l’hypothèse de la reproductibilité comme consubstantielle à l’essence du médium photographique, rétablissent la catégorie de l’unicité dans les évaluations esthétiques et les citations de ses œuvres.

Un autre aspect extrêmement intéressant de son interprétation de ce processus est la relation ambiguë qu’il établit avec la réalité : alors que chaque prise de vue est le résultat d’un enregistrement sans médiation du visible, le résultat final n’est jamais une représentation de la réalité, mais une restitution ambiguë de celle-ci, rendue indéchiffrable par la superposition des multiples niveaux temporels et spatiaux du monde observé dans sa synchronicité. Les œuvres de l’artiste sont toujours des lieux déserts (car le papier est incapable d’imprimer des événements dynamiques tels que le passage de personnes et de véhicules), principalement urbains, monumentaux et mystérieux dans leur lisibilité syntaxique, apparemment immobiles dans le temps mais simultanément grouillants d’événements concomitants.

Dans ces vues basées sur l’alternance de noirs impénétrables et d’empreintes diaphanes d’objets architecturaux, le contraste entre la netteté des détails et la surréalité de l’ensemble génère un champ de bataille passionnant entre l’universel et le particulier, la densité et la volatilité, le passé et le futur, la présence et l’absence, le contrôle et l’inattendu. C’est comme si les aspects les plus impermanents de la réalité acquéraient une solennité surnaturelle, tandis que ceux qui sont conçus comme impérissables affichent la mélancolie de leur fragilité constitutive. Des objets apparemment aseptisés tels que des installations minières, des chantiers de construction, des zones industrielles désaffectées, des hangars et des moyens de transport acquièrent une spectacularité onirique, où il y a toujours quelque chose qui ne colle pas et qui suscite la méfiance. Parfois, l’artiste accentue l’effet d’aliénation inhérent à la technique mise en place, en plaçant dans le sténopé des miroirs qui multiplient les perspectives ou même des tirages d’autres images négatives aux dimensions de l’environnement (qui, évidemment, étant re-photographiées, sont soumises à une nouvelle inversion). Dans ce labyrinthe d’altérations, le regard de l’observateur se trouble et cède la place à la mémoire et à la représentation mentale, tandis que l’image l’absorbe mais en même temps le repousse avec ses blancs éblouissants, sans jamais lui permettre de pénétrer dans son mystère.

L’exposition au MAST offre un cadre particulièrement heureux pour les œuvres proposées, toutes centrées sur l’imagerie de la technologie, du travail et de l’industrie, conformément aux intentions programmatiques de l’institution culturelle bolonaise, fondée en 2013 pour expérimenter, également par le biais de la photographie, de nouvelles façons de faire. L’exposition est une occasion précieuse de voir “en direct” une sélection large et représentative du parcours créatif de l’artiste, qui n’a jamais été le protagoniste d’une exposition personnelle dans une institution italienne.

Il manque un peu (à l’envie, pas à la rigueur thématique de l’exposition) une mention des clichés iconiques qu’elle a pris dans certains sites historiques, comme Paestum, Venise, Rome ou Athènes, qu’il aurait été intéressant de mettre en relation visuelle avec les installations industrielles ou résidentielles sur lesquelles se concentre l’exposition, afin de saisir la continuité et les différences dans l’approche et le rendu. Le dispositif informatif qui soutient le public dans la lecture correcte des œuvres est efficace, depuis les visites guidées jusqu’à l’installation, à l’extérieur de la structure, d’une chambre noire semblable à celles construites par l’artiste pour ses décors photographiques. En entrant dans ce hangar sombre équipé d’un sténopé et en fermant bien la porte, on peut voir projetée sur le mur opposé à celui par lequel pénètre la lumière une bande d’horizon urbain renversée, qui permettra au visiteur de s’identifier à la manière particulière qu’a Vera Lutter d’“habiter” les lieux de ses images. Immédiatement reconnaissable, même dans cet horizon réfléchi, est l’arche réfléchissante de “Reach”, une sculpture en acier inoxydable spécifique au site, créée par l’artiste britannique Anish Kapoor en 2017 et placée sur la rampe d’accès à la partie publique (composée d’un musée, d’un foyer et d’un auditorium) du complexe multifonctionnel qui abrite les services d’aide sociale du groupe d’entreprises Coesia, dont le MAST est une émanation.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.