Un voyage intense parmi les grands et les oubliés du XVIe siècle à Ferrare. À quoi ressemble l'exposition au Palazzo dei Diamanti ?

Si nous accompagnions Jacob Burckhardt lors de ses visites dans les galeries de Rome et que nous l’écoutions s’arrêter pour décrire les œuvres qui ont le plus et le mieux capté son intérêt, nous en déduirions très probablement des adjectifs tranchants, propres à définir la plupart des artistes découverts à l’intérieur des galeries d’art. Cela vaut également pour les quatre grands de la peinture ferraraise du début du XVIe siècle : Ludovico Mazzolino pourrait être le “brillant”, car ses tableaux, écrit Burckhardt, “peuvent être vus de loin dans les galeries comme des pierres précieuses”. Dosso est le “fougueux”, le peintre qui “submerge le classicisme raphaélesque avec ses humeurs chromatiques et ses formes souvent désordonnées et débordantes”. Garofalo est l’“élégant”, un peintre équilibré et mesuré “comme un Nazaréen du XVIe siècle”, tandis qu’Ortolano est le “franc”, le peintre essentiel “toujours touché par une lumière d’une intensité excitante”. Burckhardt a également ajouté Girolamo da Carpi aux quatre, mais il était d’une génération plus jeune, c’est pourquoi il n’a pas été inclus dans l’exposition que le Palazzo dei Diamanti consacre aux quatre étoiles les plus brillantes du firmament ferrarais du début du XVIe siècle(Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso), deuxième chapitre d’une tétralogie commencée l’année dernière avec l’exposition sur Ercole de’ Roberti et Lorenzo Costa, idéalement anticipée par l’exposition de 2007 sur Cosmè Tura et Francesco del Cossa, et qui se poursuivra, comme annoncé, avec l’exposition monographique consacrée à Girolamo da Carpi, et avec l’épilogue sur Bastianino et Scarsellino. L’objectif des deux commissaires Vittorio Sgarbi et Michele Danieli se concentre désormais sur les trente premières années du XVIe siècle et sur ces quatre artistes extraordinaires, tous nés dans les années 1980, enfants d’un monde qui changeait à toute vitesse, ouverts aux expériences les plus diverses, héritiers d’une Ferrare qui a perdu ses trois chefs de file, à savoir Tura, Cossa et Roberti, alors qu’ils étaient encore enfants ou à peine plus âgés.Ils sont les héritiers d’une Ferrare qui a perdu ses trois maîtres, Tura, Cossa et Roberti, alors qu’ils étaient enfants ou à peine plus, brillants et intelligents rénovateurs d’une tradition portée à l’aube du XVIe siècle par les dévoués Domenico Panetti et Michele Coltellini, maîtres de la plupart de ces jeunes prodigieux, imaginatifs, modernes, capables de peindre des poèmes délicats, chacun avec son propre tempérament, chacun avec ses propres modèles, chacun développant son propre langage, défini et original. On ne s’ennuie pas au Palais des Diamants et on ne risque pas d’être déçu par cette exposition solide, bien ancrée dans les piliers de son projet savant, capable de conserver intacte la portée internationale du chapitre qui l’a précédée.

Pourtant, les noms des quatre protagonistes ne sont certainement pas parmi les plus connus de l’histoire de l’art. Seul Dosso, peut-être, est entouré d’uneaura comparable à celle des trois maîtres (notons au passage que l’exposition bannit complètement la forme Dosso Dossi, aujourd’hui d’usage courant mais fruit d’une erreur du XVIIIe siècle). Les autres ne sont guère plus que trois inconnus. Demandez à un connaisseur s’il a déjà vu une œuvre de Mazzolino (peut-être pas de Garofalo, qui fut l’un des peintres les plus prolifiques de son temps et dont les œuvres se trouvent dans les musées de toute l’Italie) : il se heurtera à des regards perplexes. Sur l’Ortolano, c’est encore plus vrai. Pourquoi ces quatre artistes, qui ont fait briller Ferrare d’une lumière variée et rayonnante, ont-ils été presque oubliés ? Certains disent que c’est la faute de la Dévolution : lorsque Ferrare passa sous l’autorité du pape en 1598, leurs chefs-d’œuvre qui ornaient les églises de la ville et du territoire prirent le chemin des quatre coins des États pontificaux. Une spoliation qui ne peut être comparée à celles auxquelles Napoléon contraignit l’Italie deux siècles plus tard, mais qui porta un grand préjudice au tissu artistique de Ferrare. Il y a aussi ceux qui, comme Mazzolino, ont eu l’occasion de travailler principalement pour des mécènes privés : sa rareté dans des contextes publics n’a donc pas favorisé sa connaissance. Mais ces faits n’expliquent pas pourquoi les projecteurs sur la génération ferraraise du début du XVIe siècle se sont éteints, ils n’expliquent pas pourquoi les manuels qui consacrent une large place aux trois maîtres ignorent au contraire leurs sublimes continuateurs, ils n’expliquent pas pourquoi leurs noms ne disent rien ou presque au public. De Tura, Cossa et Roberti à Ferrare, il ne reste pas grand-chose non plus. Les raisons en sont diverses.

Certains d’entre eux, en revanche, ont été accablés par les préjugés. Prenons Benvenuto Tisi, dit Garofalo, peut-être l’artiste le plus étudié avec Dosso, mais longtemps considéré comme un artiste répétitif, une sorte de provincial anonyme qui, à un certain moment de sa carrière, a été foudroyé par Raphaël et qui, le reste de sa vie, a continué à peindre sous les frondaisons sécurisantes d’un classicisme posé et agréable. En réalité, son expérience était beaucoup plus variée et multiforme, et cette même polyvalence était peut-être le trait le plus commun à ces quatre artistes, mais en même temps, c’est l’une des raisons qui a décrété leur manque de succès, et pas seulement parce que dans le passé, toute forme d’éclectisme était regardée avec une certaine suspicion par les critiques : la dispersion de leurs œuvres rendait plus difficile la reconstitution de leur personnalité, les changements soudains de leurs manières compliquaient le travail des chercheurs, et la rareté des documents les concernant faisait le reste. Dosso a été en partie sauvé parce qu’il était le plus fidèle à lui-même malgré les extravagances de ses peintures, et Garofalo parce qu’il était un artiste non seulement à la carrière très longue et à la production abondante, mais aussi parce qu’il avait l’habitude de chronométrer ses œuvres avec une constance peut-être inégalée au XVIe siècle (Danieli rappelle qu’il y a plus de quarante œuvres datées de lui : il n’y avait probablement pas d’autre artiste à l’époque qui ait été aussi méticuleux dans l’indication de l’année des œuvres). En outre, leur fortune a été en partie marquée par le fait que la Ferrare de Mazzolino, Ortolano, Garofalo et Dosso a subi, du moins du point de vue de la critique et de l’histoire de l’art, la fin du polycentrisme de la Seconde Renaissance, la fin de cet équilibre (un équilibre qui n’a jamais été atteint), la fin de la guerre civile et la fin de la guerre civile.équilibre (un équilibre non seulement politique, mais aussi culturel dans une certaine mesure) qui avait été rompu par les guerres d’Italie et qui avait fait émerger Rome et Venise, à ces sommets chronologiques, comme les deux pôles vers lesquels convergeaient les intérêts, culturels et économiques, de la plupart des artistes italiens. Y compris ceux de Ferrare : en 1512, Alfonso d’Este, en mission diplomatique à Rome pour le pape Jules II, emmena avec lui quelques artistes qui eurent l’occasion de monter sur l’échafaudage de la chapelle Sixtine avant que Michel-Ange n’achève l’œuvre. Garofalo est impressionné. Et lorsqu’il n’était pas possible de se rendre directement à Rome, on en était néanmoins marqué : l’arrivée à Bologne de l’Extase de sainte Cécile de Raphaël, peinte à Rome, convainquit Garofalo et les Ortolano de se convertir à la parole d’un raphaélisme qui ne fut jamais, pour eux, qu’une pâle imitation, comme on peut aisément le constater dans l’exposition. Enfin, il faut souligner la totale extranéité de Ferrare par rapport aux événements qui ont suivi la diaspora des artistes après le sac de Rome : aucun des artistes qui ont quitté Urbe n’est venu apporter à Ferrare les nouveautés de Rome. Des nouveautés qui seront plus tard appréhendées, dans une certaine mesure, par le Maître anonyme des Douze Apôtres puis, de façon beaucoup plus convaincante, par Girolamo da Carpi, appelé à Ferrare par Ercole II d’Este, successeur de cet Alphonse mort en 1534 après trente ans de pouvoir. Et 1534 est aussi la date qui clôt l’horizon chronologique de l’exposition.

Comme l’exposition sœur de l’année dernière, ce deuxième chapitre de la Renaissance à Ferrare est conçu comme un voyage passionnant dans le temps qui part d’une Ferrare privée de personnalités marquantes : À la fin du XVe siècle, la peinture ferraraise n’a plus de Cosmè Tura, plus de Francesco del Cossa, plus d’Ercole de’ Roberti, et Lorenzo Costa a été rappelé de la ville voisine de Bologne pour se mesurer à l’entreprise de la décoration à fresque de la cathédrale.de l’abside de la cathédrale, ne pouvait plus compter sur l’enthousiasme des trois grands maîtres et s’était réfugié dans la compassion de Domenico Panetti qui, pendant quelques années, a dominé la scène de la ville. Il s’agit de la Vierge à l’Enfant de la collection Grimaldi Fava, l’un des rares tableaux exposés (mais pour voir d’autres œuvres de Panetti, il suffit de monter d’un étage et de visiter la Pinacothèque nationale, dans l’autre aile du Palais des Diamants), une œuvre qui révèle un intérêt pour Lorenzo Costa, mais aussi pour l’œuvre d’un autre artiste ferrarais de la même époque.un autre artiste ferrarais de son âge, Boccaccio Boccaccino, qui, parmi les artistes actifs à Ferrare à la fin du siècle, doit être considéré comme le plus original, notamment en raison de son intérêt précoce pour les innovations de Léonard mêlées à ce qu’il avait appris chez lui. L’Adoration des bergers, prêtée par le Musée national de Capodimonte, est exposée ici. Il s’agit d’une œuvre à la structure solidement robertienne, comme on peut le constater en observant la cabane, mais dont le regard est également tourné vers le Milan de Léonard et le léonardesque. Boccaccino était cependant un peintre errant, qui avait déjà beaucoup voyagé dans sa jeunesse, et qui fut ensuite contraint de quitter définitivement Ferrare en 1500 pour avoir assassiné sa femme “ch’el trovò farli le corna et g’el confessò” (selon une chronique de l’époque rapportée au XIXe siècle par Giuseppe Campori).

C’est surtout entre Panetti et Boccaccino que les débuts de Ludovico Mazzolino et de Benvenuto Tisi dit Garofalo, les deux premiers artistes de la tétrarchie ferraraise rencontrés dans le parcours de l’exposition, s’opposent à l’insaisissable Lazzaro Grimaldi, artiste de Reggio Emilia : Il s’agit du retable rêveur de 1504 provenant d’une collection privée, une occasion rare de voir un artiste encore moins considéré par la critique que les protagonistes de l’exposition, mais capable d’une finesse capricieuse qui n’a peut-être pas manqué d’exercer une certaine fascination sur ceux qui l’ont vu naître.exercer une certaine fascination sur ces deux jeunes gens qui, à la fin du XVe siècle, purent le voir à l’œuvre (avec Lorenzo Costa, avec Boccaccio Boccaccino, avec le Toscan Niccolò Pisano) sur le chantier de l’abside de la cathédrale, la principale entreprise artistique de l’époque : Grimaldi est un artiste qui transforme les extravagances d’Ercole de’ Roberti en une atmosphère suspendue et onirique, dont on peut peut-être percevoir un reflet dans la jeune Adoration des Mages de Mazzolino exposée à côté de lui, un prêt de la France et un exemple de l’expérimentalisme qui a dû caractériser son génie même à un très jeune âge (il avait vingt ans à l’époque). Garofalo, en revanche, est moins exubérant, et dans sa Vierge à l’Enfant , “extrêmement jeune” (selon Danieli), il porte encore le souvenir de l’enseignement de son maître Panetti (Vasari avait déjà rapporté qu’il avait étudié auprès de son concitoyen aîné). La référence à Lorenzo Costa, dans le texte de l’article, à la peinture de Boccaccino et à l’œuvre d’un autre artiste, est un témoignage de son intérêt pour la peinture de Boccaccino et de son attachement à son maître Panetti. La référence à Lorenzo Costa, en revanche, semble donner vie à l’Annonciation de la galerie Cini qui occupe le centre de la salle, et il en va de même pour Giovanni Battista Benvenuti, dit l’Ortolano peut-être en raison de la profession de son père, que l’on rencontre au moment où il s’apprête à quitter la salle et qui, avec l’Adoration de l’enfant avec saint Josémaria, s’attarde sur l’image de l’enfant et de l’enfant.L’Adoration de l’enfant avec saint Jean-Baptiste, un “petit bijou” comme le définit Davide Trevisani dans le catalogue, attentif et pieux, simple et fin, offre au visiteur un exemple emblématique des débuts d’un peintre aussi populaire en son temps qu’il l’est aujourd’hui. Des quatre, il est celui sur lequel les informations sont les plus rares, mais selon les reconstructions les plus récentes, il s’agit d’un artiste dont l’outillage apparaît dès le départ caractéristique, pour un artiste qui, comme l’écrit Trevisani, “a en lui quelque chose du plasticien et du ”lombard“ de l’ascension de Bramante, tant le rendu émaillé et taillé de la matière évoque son goût”.

Ce “rendu émaillé et tranchant” n’est pas tellement perçu dans la Circoncision de la salle suivante, tableau inédit qui apparaît comme une sorte de creuset de références vers lequel Ortolanus aurait pu se tourner au début de sa carrière, et qui est présenté dans la salle suivante. Dans l’exposition, il peut sembler qu’il s’agisse d’une sorte de melting-pot de références vers lesquelles Ortolanus aurait pu se tourner au début de sa carrière, et qui est comparée à une petite perle précieuse et délicate de Garofalo(Saint Luc représentant la Vierge à l’Enfant) et à la Nativité de Ludovico Mazzolino, également prête à écouter l’écho vénitien, ainsi qu’à la Lamentation de Baura, qui figure parmi les principaux chefs-d’œuvre de Giovanni Battista Benvenuti. Dans l’exposition, elle peut sembler une sorte d’hapax parce qu’il n’y a pas d’autres tableaux comparables, mais en réalité il y a d’autres sommets dans sa production (comme la Lamentation de la Galerie Borghèse ou le plus tardif Saint Sébastien de la National Gallery de Londres, malheureusement non présenté dans l’exposition, mais reproduit dans le catalogue) de cet étonnant classicisme fait de clairs-obscurs forts, de plis métalliques, de profils sculpturaux, qui condense la fascination pour Ercole de’ Roberti, en l’implantant sur des schémas et des formes. Roberti, en l’implantant sur des motifs et des délicatesses dérivés du grand bolonais Francesco Francia et en l’ouvrant à la modernité (et c’est peut-être précisément la Lamentation de Baura qui est dense d’une modernité qui, même dans les œuvres absentes de l’exposition, n’atteint pas des sommets comparables). En même temps, l’exposition nous montre un Garofalo qui poursuit ses belles variations sur Giorgione (la Vierge à l’Enfant avec les saints Sébastien et Marguerite d’Antioche) et un Mazzolino qui, au contraire, préfère regarder ailleurs. À ce stade, l’exposition lui consacre une envolée afin de prouver son étrange autonomie (“talent agité et excentrique” disait Silla Zamboni dans la première monographie jamais écrite sur le peintre) : la référence à un Ercole de’ Roberti est inéluctable pour lui aussi, mais sa production refuse d’encadrer l’héritage de son maître idéal dans les mailles d’un classicisme sobre. Au contraire, les extravagances de Roberti le conduisent à regarder tantôt vers les artistes les plus étranges de l’Émilie de la Renaissance (Amico Aspertini, exposé avec un Saint Christophe), tantôt vers le nord, vers Dürer. On ne peut expliquer autrement une pierre angulaire de sa production comme la Sacra Famiglia du Musée Lia de La Spezia, une œuvre signée où l’aisance narrative de Ludovico Mazzolino est à son meilleur, une œuvre signée où les inserts bizarres ne manquent pas (le singe, référence évidente à Dürer, ou la bataille qui orne le relief reposant sur les consoles de l’arc) : ), tout comme il est difficile d’expliquer deux autres chefs-d’œuvre du goût nordique, à savoir la Circoncision de la galerie Cini et surtout l’Adoration des Mages de l’exposition de l’Académie des Beaux-Arts de Rome.Adoration des Mages de la Fondation Magnani-Rocca, sommet d’un fantaisiste qui, parmi les objets apportés par les Mages, plaça également l’un de ces splendides coffrets de pastilles typiques de la production ferraraise de l’époque (le Palais des Diamants a consacré il y a quelques mois une petite exposition savoureuse à cette production singulière).

La Gemäldegalerie de Dresde nous offre une étape importante dans la carrière de Garofalo, la Minerve et Neptune , qui sous-tend une allégorie d’Alphonse Ier d’Este, représenté sous les traits du dieu de la mer, indiqué comme victorieux par la déesse de la sagesse : Le duc a probablement voulu célébrer ainsi la victoire de Ferrare à la bataille navale de Polesella en 1509, épisode important de la guerre de la Ligue de Cambrai au cours de laquelle la flotte ferraraise avait réussi à battre à plate couture la flotte vénitienne, presque entièrement coulée dans le delta du Pô. Il s’agit de la première œuvre datée de Garofalo que l’on connaisse et, surtout, de la première réponse de Garofalo à son voyage à Rome où il a rencontré Michel-Ange et Raphaël, y compris une citation probable, bien que retravaillée, du geste de la Création d’Adam dans la chapelle Sixtine : mais au-delà de ce détail, note Michele Danieli, “le tournant par rapport à la production précédente est indéniable, à commencer surtout par le décor : jamais Garofalo ne s’était mesuré à un rythme aussi calme, symétrique et solennel, à un groupe d’une telle monumentalité, et son succès montre l’incertitude du débutant”. Une percée qui devient également une découverte dans le retable d’Argenta, exposé à côté de la Minerve et Neptune, la première commande ecclésiastique connue de Benvenuto Tisi, et la première œuvre qu’il a peinte après avoir rencontré Raphaël. L’Ortolano a également connu un tournant, et dans son cas aussi, l’impulsion a été donnée par la vision des œuvres de Raphaël (la Sainte Famille de la Galerie Pallavicini doit être lue dans ce sens), mais selon Michele Danieli, une œuvre telle que le Christ soutenu par Nicodème a été exécutée dans le cadre d’un projet de restauration de l’église.comme le Christ soutenu par Nicodème, une œuvre tardive de l’artiste ferrarais, dénote un certain intérêt pour la peinture de Dosso, à lire surtout dans la “profondeur psychologique” qu’Ortolano insuffle à ses figures. Dosso, le plus jeune des quatre du début du XVIe siècle à Ferrare, entre en scène à ce moment-là, anticipé par le Jean-Baptiste du Palais Pitti et l’amusant San Girolamo (amusant en raison de la façon dont Dosso signe son nom : un D et un os sur le bord inférieur du tableau) exposé dans la salle précédente.

Des quatre, Dosso, peintre sorcier, est le plus magique, le plus surréaliste, le plus intéressé par le mythe et la littérature, le plus enclin à être subjugué par la poésie de Giorgione mais en même temps ouvert à l’épopée antique de Mantegna, à la grâce de Correggio, à la délicatesse campagnarde de Lorenzo Costa. Et c’est un peintre à l’aise dans les genres les plus divers : du mythe (la Nymphe et le Satyre, début de l’œuvre de Giorgion) au portrait (celui de Niccolò Leoniceno ou celui encore plus intense d’un vieil homme en manteau de fourrure traditionnellement identifié comme Antonio Costabili, commanditaire du somptueux polyptyque que Dosso a peint avec Garofalo et que l’on peut admirer à la Pinacoteca Nazionale de Milan).Il s’agit d’une extension in situ de l’exposition), en passant par la scène de genre (la très spéciale Zuffa du Palazzo Cini). Là encore, la salle présente Dosso comme l’un des peintres préférés d’Alphonse Ier : en témoigne le Jeune homme au panier de fleurs de la Fondazione Longhi, qui faisait autrefois partie de la décoration de l’une des pièces de l’appartement du duc au château Estense. Une œuvre qui, écrit Vasilij Gusella, se distingue par son “grand réalisme” dans la “caractérisation physionomique du visage” et par le “caractère pré-Résurrectionnel” de la nature morte qui a suscité l’admiration de Longhi dans les pages de son Officina". Des qualités que Dosso conservera tout au long de sa carrière.

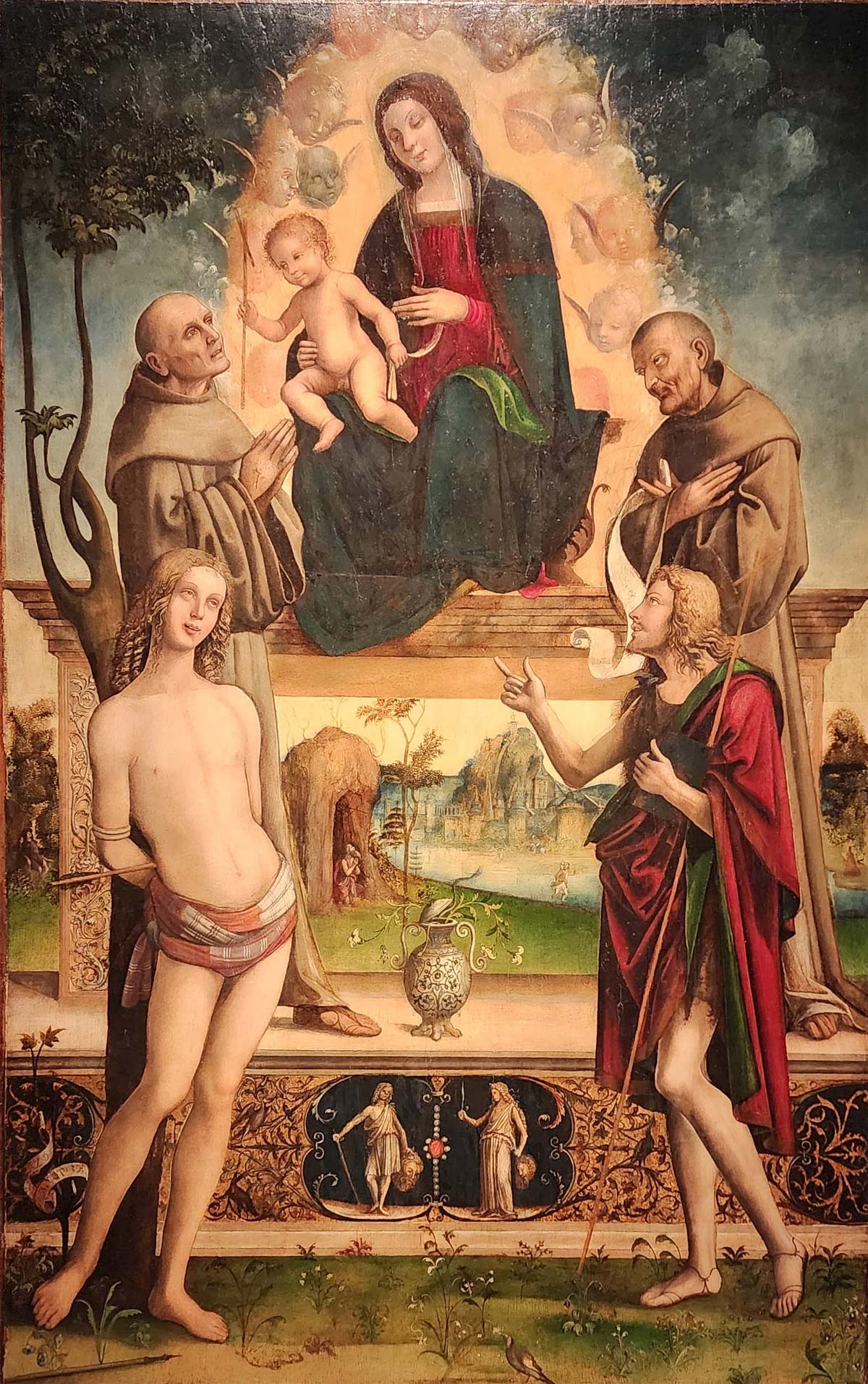

La salle suivante est peut-être la plus spectaculaire de l’exposition puisqu’elle rassemble un nombre important de retables pour montrer au public du Palazzo dei Diamanti comment Mazzolino, Garofalo et Dosso (l’Ortolano est absent de la liste) se sont essayés à ce genre. Garofalo, en particulier, est le peintre des quatre qui a reçu le plus de commandes ecclésiastiques : Le calme raphaélesque, simple et immédiat, du retable de Crespino est admirable, surtout si on le compare au retable de Crémone de Mazzolino, œuvre tardive dont le trône semble presque s’ouvrir à une sorte de renouveau cossesque, mais dont la proximité avec Dosso (notamment dans la façon dont Mazzolino a rendu les robes des saints) a souvent été comparée au peintre Dosso. a souvent été comparée au peintre originaire de Trente, bien que la physionomie des visages ne laisse guère de doute sur le nom de son véritable auteur. Il s’agit cependant d’une œuvre que Valentina Lapierre définit comme “énigmatique” parce qu’il existe peu d’informations à son sujet (on ne sait même pas où elle se trouvait à l’origine), et “anormale” précisément en raison de cette proximité inhabituelle avec Dosso, qui est présent dans la salle avec le puissant et monumental retable de Saint-Sébastien. L’Ortolano revient dans la salle suivante, celle avec laquelle l’exposition du Palazzo dei Diamanti lui fait ses adieux, lui qui, des quatre, est celui qui est mort le premier, en 1525 : enfin, Giovanni Battista Benvenuti est un peintre qui approfondit les formules établies, parfois avec un certain retour au passé, plus souvent avec le raffinement d’une manière qui s’apparente à celle de Raphaël.une manière qui regarde Raphaël, comme dans le Saint Jean-Baptiste prêté par le Fitzwilliam Museum de Cambridge, ou comme dans l’Adoration des Mages de la Fondation Magnani-Rocca, qui ne cache pas sa fascination persistante pour les antiquités, et aussi l’acceptation de certains indices de Mazzolino. L’exposition rend également hommage à ce dernier, décédé en 1528, dans une salle qui le compare au Garofalo des années 1920, pour montrer comment l’ordre composé de ce dernier (par exemple, le Christ séraphique portant le tableau de l’église) a permis d’améliorer la qualité de l’œuvre de Mazzolino. exemple le Christ séraphique portant la croix), Mazzolino répond par un désordre fait de compositions encombrées (comme le violent Massacre des Innocents) et de méditations déjà imprégnées d’atmosphères maniéristes, irréelles et chargées (le Noli me tangere, le Christ devant Pilate).

Dosso occupe une place solitaire dans la salle suivante, entièrement consacrée à ses chefs-d’œuvre, aux œuvres des années 1920 marquées par “un tournant classiciste et une adhésion progressive à la manière romaine” (dixit Marialucia Menegatti), aux produits plus féeriques de sa main : A ne pas manquer, l’occasion de voir de près, dans une lumière parfaite, le peintre de papillons Jupiter prêté par le château de Wawel en Pologne, une œuvre à l’histoire longue et troublée et à la signification encore obscure, probablement à lire en se concentrant sur les intérêts d’Alphonse Ier. Les fruits les plus précieux de la palette de Dosso des années 1920 sont présentés : l’Apollon monumental, agité et beau de la Galleria Borghese, la Psyché consternée de la Quadreria di Palazzo Magnani de Bologne, puis l’excitation de Jupiter et Sémélé, la fable champêtre de Circé de la National Gallery de Washington, avec ces animaux nostalgiques du gothique tardif si reconnaissables. Pour clore le parcours de l’exposition, les vicissitudes de l’art à Ferrare dans les dernières années du duché d’Alphonse Ier, avant sa mort et la passation de pouvoir au nouveau duc Ercole II (représenté d’ailleurs de manière allusive par Dosso sous la forme d’un géant au milieu de pygmées dans l’un des derniers tableaux du parcours de visite) : Dans le climat général de classicisme actualisé et inquiet qui imprègne la culture émilienne, dont témoigne dans l’exposition la présence des bustes en terre cuite d’Alfonso Lombardi, Garofalo, aujourd’hui âgé de 50 ans, conserve sa position raphaélesque, comme on peut le voir dans les tableaux de la Madone et de la Vierge, et dans les tableaux de la Vierge et de la Vierge.Le tableau de la Vierge à l’Enfant avec les saints de la Pinacothèque Capitoline, qui rappelle le retable de Foligno d’Urbino, permet d’apprécier les innovations que Giulio Romano a apportées de la Ville éternelle. La Dispute de Jésus au Temple est peut-être le tableau où l’on peut le mieux saisir ce léger décalage : le cadre ne peut manquer de rappeler l’École d’Athènes dans les salles du Vatican, mais la présence centrale de la colonne tordue semble, plutôt qu’une citation de la Guérison de l’infirme, être une insertion motivée non seulement par la nécessité de souligner la présence de Jésus, mais aussi par le désir de rompre les équilibres, même si c’est d’une manière quelque peu retenue. La nouvelle peinture, l’art de Ferrare à l’aube du duché d’Hercule II, est en revanche plus proche de celle du Maître des Douze Apôtres, dont les œuvres clôturent l’exposition : un artiste imprévisible et versatile qui, au milieu des années 30, comme l’observe Pietro Di Natale, “s’enrichit des suggestions de Mazzolino, Battista Dossi et Girolamo da Carpi, l’éducation mûrit sur les modèles de Garofalo”, un artiste qui, dans ces années, comme on peut le voir dans la fantaisiste Adoration des Mages, mûrit un goût excentrique et affecté, s’adaptant aux tendances de l’époque.

On peut s’attendre à ce que le troisième chapitre de la série commencée avec Renaissance à Ferrare commence ici, un projet qui, comme ce fut le cas pour l’exposition de l’année dernière, offre aux visiteurs du Palazzo dei Diamanti une autre reconstitution de très haut niveau, une immersion profonde et captivante dans les vicissitudes de la ville de Ferrare et de ses environs.une immersion profonde et captivante dans les vicissitudes de quatre protagonistes de la culture de leur temps, qui ressortent de ce focus avec des confirmations solides, des nouveautés pertinentes et des reconstructions pointues là où la critique avait depuis longtemps mis de côté son attention (on pense bien sûr aux figures de Mazzolino et d’Ortolano, qui ressortent de l’exposition du Palazzo dei Diamanti avec des définitions actualisées de leurs physionomies). Pour la solidité de sa structure scientifique, la qualité de sa mise en page, l’exhaustivité de sa sélection, la valeur suprême de ses prêts et la construction intelligente et passionnante de son parcours d’exposition, Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso peut sans aucun doute être considérée comme l’une des meilleures expositions de l’année. Le public intéressé par les vicissitudes de l’art de la Renaissance ne devrait donc pas manquer l’occasion de visiter une exposition vintage, dans un sens positif pourrait-on dire, car il est de plus en plus rare de rencontrer des expositions construites avec l’intention de mettre en lumière une période spécifique. Une exposition qui a pour but d’éclairer une période historique spécifique sans se plier aux goûts de la mode, organisée avec un déploiement retentissant mais millimétrique de prêts internationaux, sans donc déplacer inutilement des œuvres qui n’ajouteraient rien au discours, et accompagnée d’un catalogue utile à l’étude et produisant de la nouveauté.

Dans le catalogue, l’essai introductif de Vittorio Sgarbi est flanqué de la reconstruction chronologique de Michele Danieli sur les vicissitudes des arts à Ferrare depuis l’année d’Ercole de’ Roberti (1496) jusqu’à celle de la mort de l’artiste. Roberti (1496) à celle d’Alphonse Ier (1534), suivie de la contribution de David Lucidi sur un sujet qui n’est qu’effleuré dans l’exposition (la sculpture à Ferrare pendant la période étudiée) et d’une étude approfondie de Roberto Cara sur les commandes artistiques autour d’Alphonse d’Este. Suivent de brèves reconnaissances des quatre protagonistes, Valentina Lapierre s’occupant de Mazzolino, Davide Trevisani d’Ortolano, Michele Danieli de Garofalo et Marialucia Menegatti de Dosso. Enfin, deux notes consciencieuses : la première, sur l’itinéraire de découverte des vestiges de la ville que les commissaires proposent juste avant la sortie : se faire photographier avec son smartphone pour l’avoir avec soi lors de la promenade dans le centre historique. Le second, sur l’accompagnement musical philologique qui réjouit les visiteurs du Palazzo dei Diamanti : la Ferrare de la Renaissance étant l’un des principaux centres musicaux d’Europe, les conservateurs ont pensé qu’il serait intéressant de proposer au public la musique composée et jouée à la cour des Este à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle : nous disposons de suffisamment de matériel pour reconstituer avec précision ce qu’Alfonso d’Este et ses artistes pouvaient entendre lors des fêtes, des célébrations religieuses, dans les rues lorsqu’ils rencontraient des musiciens ambulants. Dans les salles, il est donc possible d’écouter des interprétations contemporaines de la musique ferraraise de l’époque : des panneaux offrent des informations approfondies sur le sujet, ainsi que des playlists de ce que les haut-parleurs diffusent. C’est le symptôme d’une grande attention au public et d’un engagement qui va encore plus loin que ce qu’il devrait être. Shazam en main, donc, pour emporter chez soi le souvenir musical d’une exposition mémorable.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.