Picasso était lui aussi un migrant. Présentation de l'exposition de Milan

L’histoire des Demoiselles d’Avignon, qui compte parmi les chefs-d’œuvre fondateurs de l’art du XXe siècle, peut être prise comme un exemple très éloquent des dégâts que peut causer dans le domaine des arts le nationalisme le plus rustre, le plus obtus, le plus réactionnaire. On sait que le tableau n’a d’abord pas été compris : il a été accusé d’immoralité et n’a longtemps pas trouvé d’acheteurs, à tel point que la toile a dû rester enroulée dans l’atelier de Pablo Picasso pendant les huit années qui ont suivi sa première exposition. C’est en 1916 que les Demoiselles sont exposées pour la première fois, au Salon d’Antin, et le peintre doit attendre 1924 pour trouver un acheteur, grâce à l’intermédiaire et à l’intérêt d’André Breton et de Louis Aragon. Picasso, dans les années 1920, était déjà devenu un peintre riche et célèbre, et avait conclu un accord avec Jacques Doucet, l’un des pères de la mode française et grand collectionneur d’art, pour une somme peu élevée : 25 000 francs français, soit environ 26 000 euros d’aujourd’hui. L’œuvre valait au moins dix fois plus : l’historien de l’art John Richardson, spécialiste de Picasso, pensait que l’artiste avait accepté une vente à prix réduit à la suite d’une promesse de Doucet, à savoir qu’il attribuerait les Demoiselles, par testament, aux collections du Louvre. Doucet se considérait, du moins selon Breton, comme le seul collectionneur capable de convaincre le plus grand musée de France d’accepter une œuvre d’avant-garde. Le problème, c’est que Doucet n’a finalement pas inclus les Demoiselles dans son testament, si bien que le tableau a été vendu plus tard par sa veuve à la galerie Seligmann de New York. Il a ensuite été acheté par le MoMA, où des millions de personnes l’admirent aujourd’hui. Loin de la France, loin du pays où l’œuvre a été créée, loin du pays qui avait eu l’occasion de conserver l’une des pierres angulaires de la modernité dans l’un de ses musées publics.

Pourquoi l’œuvre n’est-elle pas restée au Louvre malgré les promesses ? L’idée de Jean-Hubert Martin, conservateur qui a travaillé pendant de nombreuses années dans les musées nationaux français, est que la France n’a pas voulu accepter les Demoiselles. Dans les mémoires de René Gimpel, le marchand historique des cubistes déplore que “le Louvre a refusé son Picasso, qui est le plus beau tableau du monde. Au Louvre, au Luxembourg, personne de la direction officielle ne veut entendre parler de Picasso. Il est détesté”. Il faut imaginer que, dans les discussions entre Doucet et la direction du musée, le collectionneur avait perçu le désintérêt total pour les Demoiselles, et compris que tout legs serait rejeté. Martin, dans le catalogue de l’exposition Picasso l’étranger, est explicite : "Le départ des Demoiselles d’Avignon pour les Etats-Unis est révélateur du conservatisme artistique qui sévit en France. Au nom du nationalisme et du génie français, les institutions, sous la tutelle de l’Académie des Beaux-Arts, ont poursuivi cette politique traditionaliste". Il ne s’agit pas d’une idée formulée à travers le filtre d’un présentisme facile : c’est une hypothèse historiquement étayée, liée à un climat respiré non seulement en France, mais aussi en Italie (on se demande pourquoi, dans nos musées publics, il est très rare de trouver des Cézanne, des Van Gogh, des impressionnistes, voire des Picasso : la classe dirigeante qui régissait les musées en Italie dans les premières décennies du XXe siècle n’était certainement pas plus perspicace que les Français), une hypothèse qui s’accorde également avec l’histoire personnelle de Picasso, racontée dans les détails les plus gênants par l’exposition de l’artiste, et qui a fait l’objet d’un débat. détails inconfortables par l’exposition au Palazzo Reale, troisième étape d’un projet né d’une étude de la commissaire Annie Cohen-Solal, qui a débuté en 2021 au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris, s’est poursuivi à New York chez Gagosian, et est finalement arrivé en Italie, au Palazzo Reale de Milan.

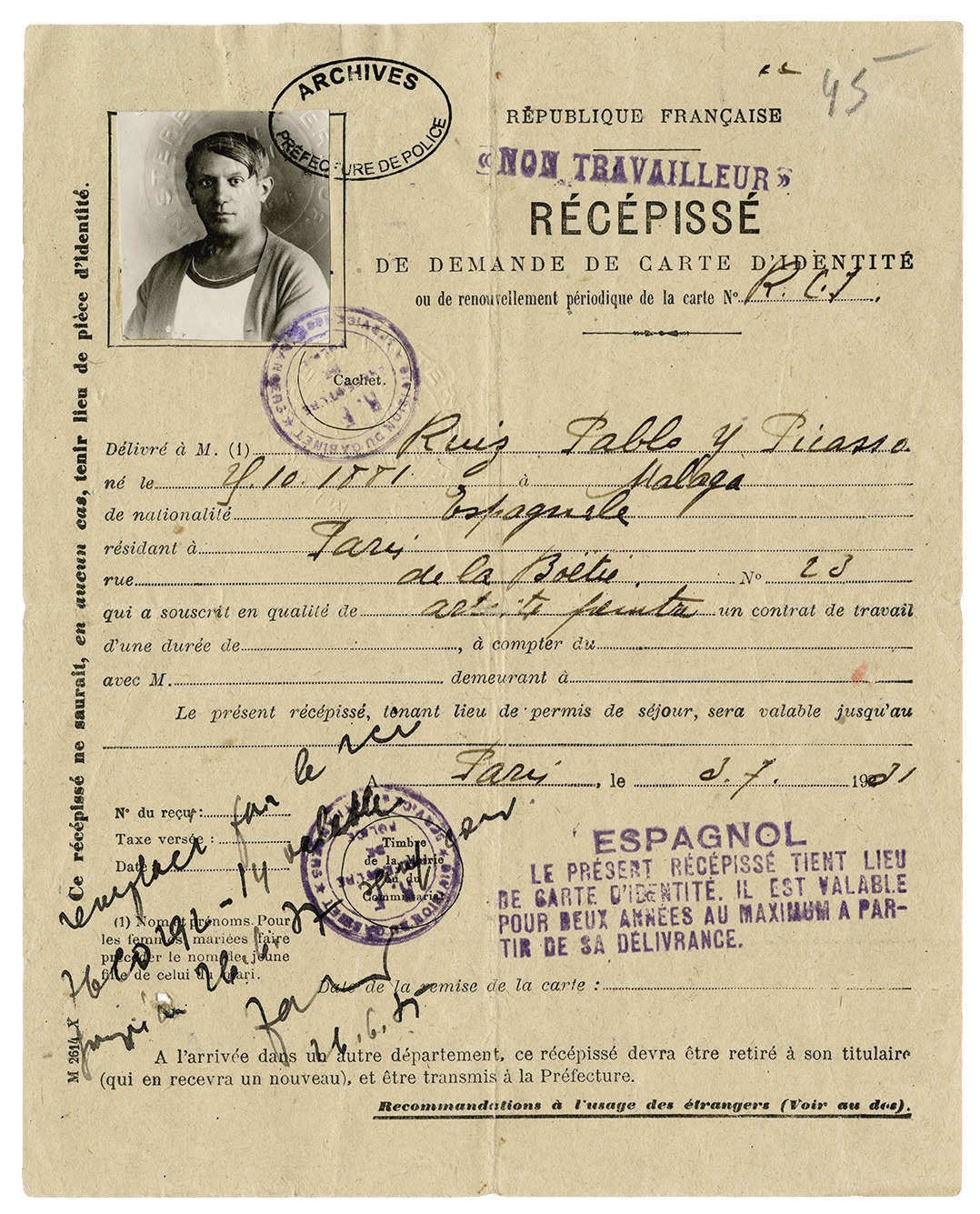

Le projet d’Annie Cohen-Solal vise à mettre en lumière un Picasso peu ou pas raconté, un Picasso qui, pendant presque toute son existence, même lorsqu’il était au sommet de son succès, même lorsque ses revenus lui avaient permis d’acheter un château en Normandie, a dû vivre, même avec une certaine souffrance, la condition d’étranger.à l’apogée de son succès, même lorsque ses revenus lui ont permis d’acheter un château en Normandie, a dû vivre, même avec une certaine souffrance, la condition d’étranger à l’heure du nationalisme, dans une société, celle de la France du début du XXe siècle, fortement xénophobe. Le stigmate qui avait marqué Picasso, en effet, était triple : étranger, extrémiste de gauche et artiste d’avant-garde. Et le paradoxe est que Picasso continue de souffrir de tourments même dans la mort, puisqu’aujourd’hui sa figure est ternie par une autre tache, qui a trait à sa relation avec le sexe féminin : “un monstre”, l’a défini sans ambages Adrian Searle, critique au Guardian, dans une enquête que son journal avait menée sur Picasso lui-même, en demandant à divers spécialistes s’il convenait aujourd’hui de reconsidérer l’art du père du cubisme à la lumière de ses côtés humains les moins édifiants. Un monstre, oui : un macho animé par un irrépressible instinct de prédateur, un manipulateur, un narcissique : pourtant, “le fait qu’il ait été un être humain horrible fait partie de sa complexité”, concluait Searle, avec pour résultat qu’“il n’est pas possible d’avoir Picasso sans Picasso”. On peut donc se demander dans quelle mesure son parcours biographique, son passé de paria surveillé par la police, son statut d’apatride de fait, inconnu même de la mère patrie à l’époque de la dictature franquiste, ont influencé son tempérament, sa sphère émotionnelle. Les faiblesses répréhensibles de Picasso sont-elles le résultat de sa fragilité ? C’est une question intéressante, plus liée à la psychologie qu’à l’art, et pourtant incontournable si l’on veut se demander dans quelle mesure l’être humain doit l’emporter sur l’artiste. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’un justificationnisme maladroit : il s’agit simplement de sonder toutes les facettes de la complexité qu’il faut reconnaître derrière chaque œuvre de Picasso.

L’exposition du Palazzo Reale devient alors une sorte de récit biographique qui, par la volonté expresse du commissaire, omet presque totalement toute analyse formelle. Bien qu’il soit logique de lier le parcours personnel de Picasso non seulement au choix de ses sujets, qui, surtout au début de sa carrière, sont conditionnés par sa vie sans repères, mais aussi à ses expérimentations, qui sont le reflet de ses centres d’intérêt. L’histoire de Picasso est fondamentalement l’histoire d’un migrant, d’un jeune homme qui, à l’âge de dix-huit ans, quitte son pays pour s’installer dans un pays qu’il ne connaît pas, où l’on parle une langue qu’il ne connaît pas et où il n’a d’autres points de repère que quelques-uns de ses compatriotes, un groupe d’anarchistes catalans (dont les plus célèbres sont les peintres Santiago Rusiñol et Ramón Casas, les autres étant Carles Casagemas, Pere Romeu, Hermen Anglada-Camarasa, Frederic Pujulà, Joaquim Mir, Ramon Pichot) qui l’accueillent à Montmartre, aujourd’hui un quartier résidentiel de qualité, évidemment touristique par endroits, mais à l’époque un faubourg dégradé, un quartier au nom déplaisant, une sorte de ghetto sans barrières pour les immigrés, les marginaux, les délinquants, les pauvres, où il devenait dangereux de se promener une fois la nuit tombée. Pour un immigré, Paris au début du XXe siècle est une ville repoussante, hostile (Maurice Barrès, alors encore chef de file du nationalisme français, écrit en 1898 que “l’étranger, comme un parasite, nous empoisonne”), à tel point qu’il faudra à Picasso quatre séjours dans la ville pour pouvoir y vivre. Il faudra quatre séjours à Picasso pour qu’il décide de s’y installer définitivement, en 1904, année où il loge au Bateau-Lavoir, une bâtisse délabrée sur les pentes de la butte Montmartre, unique source d’eau potable pour trente unités d’habitation. Paris, avec Picasso, est peut-être le véritable protagoniste d’une exposition où les œuvres passent souvent après l’histoire. Ville séduisante et renfrognée, métropole bruyante et plurielle, vivante et craintive, partagée entre une banlieue où grouille un essaim dense et fécond d’artistes venus de toute l’Europe (et même de plus loin), écrivant les fondements de l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois où l’art moderne, et un centre bourgeois.moderne, et un centre bourgeois qui n’a rien à voir avec ces marges effilochées où la vie circule entre les ateliers délabrés des artistes, les cafés où se rencontrent poètes, chanteurs et peintres, les rues où les policiers s’activent chaque jour pour chasser les ivrognes, les voleurs et les migrants qui bivouaquent là où ils le peuvent.

Ainsi, la production de ces années regorge des sujets que l’on associe le plus facilement au premier Picasso : les pauvres, les arlequins, les saltimbanques, évidemment les amis, les portraits du Paris que fréquentait le jeune artiste espagnol (surtout Max Jacob, l’un de ses rares amis français, peut-être le premier autochtone disposé à lui donner un coup de main). Ce sont les premiers sujets de l’exposition, une traduction visuelle du premier contact de Picasso avec la ville. Ils sont tous esquissés sur papier, tracés d’un trait clairsemé mais précis et sûr sur de modestes feuilles de papier, des notes que Picasso a notées simplement en regardant autour de lui. C’est surtout avec les acrobates que le jeune Picasso avait tendance à s’identifier, et pas seulement parce qu’ils étaient des vagabonds et des marginaux comme lui : les artistes de cirque du Paris du début du XXe siècle étaient principalement italiens, et Picasso était d’origine italienne (le nom de famille avec lequel il choisira de s’identifier, le nom de famille avec lequel il entrera dans l’histoire, n’est pas celui de son père : ), bien que ses acrobates ne soient pas connotés, ils n’ont pas d’identité et ne pourraient pas en avoir, puisque Picasso lui-même est difficile à définir. Ils ne sont pas non plus une manière de mener une sorte de protestation anti-bourgeoise, raison pour laquelle d’autres artistes et littéraires de l’époque s’intéressent aux acrobates : les jongleurs de Picasso, écrit Emily Braun, “font partie d’une mythologie poétique, mais en réalité [...] ce sont des non-citoyens : un groupe de vagabonds à l’époque des États-nations modernes”. On pourrait dire que même les premières expériences cubistes, que l’on rencontre immédiatement après dans l’exposition, sont le produit de l’errance permanente de Picasso, tant physique qu’idéale : L’été décisif à Gósol, un village isolé au milieu des Pyrénées où même l’État avait du mal à arriver, relie l’artiste à un archétype de simplicité enraciné aussi bien dans l’art roman que dans la modestie, la frugalité et l’extrême parcimonie typiques des populations montagnardes. La fréquentation de la banlieue parisienne permet à l’artiste de s’ouvrir sans préjugés à l’art africain et aux productions des étrangers : l’estime de Picasso pour Henri Rousseau, à la fois ironique et sincère, est bien connue. L’éloignement des académies et de leurs cercles libère son esprit, le prive de tout conditionnement et lui permet de regarder avec un grand intérêt tous ces artistes qui tendent à être exclus des manifestations institutionnelles, mais qui introduisent de nouvelles façons de voir la réalité. C’est ainsi qu’est né le cubisme.

L’évolution de l’art de Picasso est suivie par l’exposition en parallèle avec les événements privés qui ont marqué sa vie d’immigré : la confiscation massive (environ sept cents œuvres de Picasso) à son marchand d’art, l’Allemand Daniel Kahnweiler, au début de la Première Guerre mondiale (la France et l’Allemagne étaient dans des camps opposés), la nécessité de se réinventer et de tenter des expériences en tant que scénographe en collaboration avec les Ballets russes de Djagilev, l’engagement politique auprès des républicains espagnols et de l’Union européenne, l’arrivée d’une nouvelle génération d’artistes, l’arrivée d’une nouvelle génération d’artistes et d’une nouvelle génération d’artistes.l’engagement politique avec les républicains espagnols et l’entreprise Guernica, le succès auprès des collectionneurs américains, allemands et russes, le déménagement de Montmartre vers les quartiers du Paris bourgeois (il y a aussi les dessins dans lesquels Picasso avait représenté son nouvel appartement de la rue La Boé), le rejet de la demande de naturalisation présentée au ministère français de la Justice en 1940, jusqu’aux années d’après-guerre, au cours desquelles Picasso, peut-être pour la première fois de sa vie, peut jouir d’une pleine reconnaissance, notamment à la suite de l’entrée d’un noyau de ses œuvres au Musée national d’art moderne : Nous sommes en 1947 et l’artiste peut enfin se dire qu’il est représenté comme il se doit dans un musée français de premier ordre. Au cours du parcours, on a parfois l’impression que les œuvres sont accessoires, parfois on ressent presque un décalage entre le récit et les images (il sera alors utile de préciser que la partie américaine de l’exposition a été réalisée avec des œuvres américaines, alors qu’à Milan on peut admirer un seul bloc d’œuvres du Musée Picasso de Paris, une circonstance toutefois rendue possible par le fait que Picasso a été l’un des artistes les plus prolifiques de l’histoire) : On a dit aussi que le commissaire, sociologue et historien, a relégué les aspects formels au second plan, et c’est probablement la principale lacune d’une exposition qui s’ouvre au visiteur comme les pages d’un livre d’histoire plutôt que comme un itinéraire à travers l’art de Picasso. Un livre d’histoire pourtant nécessaire pour sonder en profondeur la complexité d’un artiste qui, dans sa condition d’“étranger”, n’avait jamais eu l’occasion d’une telle verticalité sur son propre statut. Il est cependant important de souligner, vers la fin, une production moins étudiée, celle de Vallauris et le Sud, où l’artiste, nous dit le commissaire, “redécouvre la profondeur historique et culturelle de cet espace méditerranéen auquel il a toujours appartenu”. C’est peut-être la partie la plus ensoleillée de son œuvre : le Plat aux trois visages qui a été choisi comme image directrice de l’exposition appartient à cette phase, une estampe dans laquelle Picasso insère trois visages à l’intérieur d’un tondo. À gauche, un profil qui semble presque halluciné, interprété comme l’étranger. À droite, un visage au profil plus classique, celui du “citoyen de souche” selon la lecture d’Annie Cohen-Solal. Et au centre, un diable moqueur avec des cornes, le métoikos, le metecos, l’étranger libre qui n’a cependant pas pu participer pleinement à la vie active de son pays d’accueil. Métèque, en français : c’est aussi le nom que se donnait parfois la communauté des artistes étrangers à Paris. Modigliani se serait demandé un jour ce que serait Paris sans les métèques.

Qui était alors Picasso ? Comment le définir ? Un artiste espagnol, français, catalan, andalou, européen ? Un étranger, selon le titre de l’exposition ? Bien sûr, on peut l’encadrer de manière aussi sommaire pour lui donner une étiquette (tout à fait légitime), mais la question est nettement plus complexe : la réalité est que Picasso subvertit toute forme “d’identification rigide en s’approchant des frontières et en les franchissant, comme il avait appris à le faire pendant ses années de formation et d’errance aux confins de la Catalogne” (dixit Peter Sahlins). Lier la figure de Pablo Picasso au problème de l’identité, c’est passer de l’histoire de l’art à la mythographie. L’identité, écrivait il y a quelques années le sociologue Francesco Remotti, “est un mythe”, et “se rendre compte que l’identité n’est en aucun cas à portée de main, et qu’il est insensé de vouloir la saisir et l’utiliser”. se rendre compte que l’identité n’est en aucun cas à portée de main et qu’il est insensé de vouloir la saisir et la conquérir puisqu’elle se trouve en dehors du champ des possibles, signifie prendre ses distances par rapport à ce mythe de la modernité et gagner ainsi un lieu d’où l’on peut mieux l’observer et l’analyser".

Pablo Picasso était un artiste ouvert, un artiste qui savait se mouvoir dans différents contextes, qui savait puiser à différentes sources, un artiste certes lié à certains lieux (son enfance andalouse, sa jeunesse en Catalogne, sa maturité à Paris), mais qui a vécu des expériences si différentes, si contradictoires, qu’il est devenu une figure éloignée de toute forme de fixité. Et la mutabilité, on le sait, est ce qu’il y a de plus éloigné du concept traditionnel d’“identité”. Sommes-nous alors prêts à renoncer à considérer la figure de Picasso en la liant au problème de l’identité ? C’est peut-être là l’ultime instance de l’exposition du Palazzo Reale.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.