by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), published on 10/11/2017

Categories: Bilan de l'exposition

/ Disclaimer

Compte-rendu de l'exposition "Le XVIe siècle à Florence. Maniérisme moderne et contre-réforme" à Florence, Palazzo Strozzi, du 21 septembre 2017 au 21 janvier 2018.

En 1584, le dramaturge et écrivain d’art Raffaello Borghini (Florence, 1541 - 1588) publie un traité sous forme de dialogue “dans lequel il est question de peinture et de sculpture”, et le situe au “Riposo”, la villa que Bernardo Vecchietti, mécène d’artistes et membre d’une des plus anciennes familles de la noblesse florentine, avait fait construire dans les environs de Florence pour en faire un lieu de récréation. Dans le traité (auquel Borghini a donné, à juste titre, le nom de Riposo), le maître de maison est chargé de rédiger les règles que “le peintre doit observer” dans l’invention “d’histoires sacrées”: Ainsi, dans un style moderne de catalogage, Bernardo Vecchietti énumère “trois choses principales”, à savoir la stricte observance des textes sacrés, la capacité d’invention et la triade composée de “l’honnêteté”, “la révérence” et “la divotione”, “afin que les intéressés, en échange de la pénitence qu’ils font en les regardant”, c’est-à-dire les “histoires sacrées”, “ne soient pas plus tôt poussés à la lascivité”. L’artiste qui veut proposer une peinture capable d’inspirer des sentiments pieux aux fidèles ne doit donc pas se plier à ses propres caprices, il est tenu à une représentation stricte de l’histoire sacrée et au respect du “temple saint de Dieu” auquel l’œuvre est destinée et, enfin, il est obligé d’offrir à l’observateur des images qui ne doivent pas être considérées comme inconvenantes.

Le dialogue de Borghini contient les deux concepts autour desquels s’articule l’exposition Le XVIe siècle à Florence. La " manière moderne" et la Contre-Réforme: “lascivité” et “dévotion”. Des concepts que les commissaires, Antonio Natali et Carlo Falciani, auraient aimé voir figurer dans le titre de l’exposition qui se tient actuellement dans les salles du Palazzo Strozzi. S’il faut donner une seule des nombreuses clés de lecture que l’exposition florentine, qui connaît un grand succès, offre à son public, on ne manquera pas de trouver une sorte de constante qui, de la première à la dernière salle, guide le parcours du visiteur, précisément dans cette dissidence entre “lascivité” et “dévotion”, entre des figures profanes enveloppées d’un érotisme tantôt subtil, tantôt ostentatoire, et des panneaux d’autel imprégnés de la rigueur de la Contre-Réforme, entre des Vénus sortant des eaux, lissant leur chevelure avec une grâce toute féminine, et de chastes Madones ou des pécheresses rachetées. Il existe une image splendide, à laquelle Antonio Natali fait référence dans le deuxième de ses deux essais du catalogue consacré à l’importance d’Andrea del Sarto pour l’art florentin du XVIe siècle, qui, plus que toute autre, rend le choc entre “lascivité” et “dévotion” avec une clarté fantastique, et pour la découvrir, il faut remonter au “Repos” de Bernardo Vecchietti: Dans le parc de la villa, il y a un tabernacle qui a été peint à fresque avec l’épisode évangélique de la rencontre entre le Christ et la Samaritaine (une peinture qui a été perdue à cause de l’action du temps et des intempéries), et qui a été construit à côté d’une fontaine qui a été embellie à l’époque avec une statue de la Fata Morgana de Giambologna (présente dans l’exposition). L’eau “profane” de la fontaine dédiée à la fée coulait donc à proximité de l’image de l’eau “sacrée” de l’épisode de l’Évangile de Jean, et de même se trouvaient côte à côte deux femmes, la Samaritaine du tabernacle et la lascive Fata Morgana de marbre: un signe que, écrit Antonio Natali, “à Florence, même en des temps où les humbles tonalités d’une idéologie austère et rigoureuse [....], deux voies expressives et thématiques apparemment discordantes ont coexisté sans inquiétude, qui, pas exactement partout, ont toujours pu se dérouler en parallèle”.

|

| Giambologna, Fata Morgana (1572 ; marbre, 99 × 45 × 68 cm ; Collection privée, avec l’aimable autorisation de Patricia Wengraf Ltd.) |

Le premier de ces “parallèles” entre le sacré et le profane se présente dès l’ouverture, dans la première des deux salles consacrées aux maîtres: le public du Palazzo Strozzi est accueilli par le dieu-fleuve de Michel-Ange (Caprese, 1475 - Rome, 1564), auquel la Pietà de Luco d ’Andrea del Sarto (Andrea d’Agnolo, Florence, 1486 - 1530) sert presque d’arrière-plan. Un parallèle qui, pourrait-on dire, est double, puisque la divinité païenne de Michel-Ange, redevable à des œuvres homologues de l’Antiquité classique, a été conçue dans le but d’être insérée dans un édifice sacré, la Nouvelle Sacristie de la Basilique de San Lorenzo à Florence: les modèles, cependant, n’ont jamais été traduits en marbre, Michel-Ange ayant renoncé au projet initial. Il s’agit surtout d’un parallèle qui anticipe très efficacement les motifs thématiques et stylistiques de la seconde moitié du XVIe siècle à Florence: la Pietà de Luco, avec l’hostie de l’Eucharistie exposée au-dessus du calice pour affirmer avec force la doctrine de la transsubstantiation niée par les luthériens, est une œuvre qui contient les tensions qui secouent la société du XVIe siècle, et le dieu-fleuve, avec sa double nature païenne et chrétienne, est une sculpture porteuse de toutes les contradictions de l’époque. Tous deux ont donc été des modèles stylistiques inégalés pour les artistes des générations suivantes, et dans l’exposition, ponctuellement, on trouve des œuvres dont les indices s’y réfèrent ouvertement.

La salle suivante s’ouvre sur une comparaison que l’on peut se risquer à qualifier d’inédite: On y trouve la Déposition de Rosso Fiorentino (Giovan Battista di Jacopo, Florence, 1494 - Fontainebleau, 1540), celle de Pontormo (Jacopo Carucci, Pontorme d’Empoli, 1494 - Florence, 1557) et celle de Bronzino (Agnolo di Cosimo, Florence 1503 - 1572), qui proviennent respectivement de la Pinacoteca Civica de Volterra, de la chapelle Capponi de Santa Felicita à Florence et du musée des Beaux-Arts de Besançon, à proximité les unes des autres. Trois manières différentes de s’écarter du sillon tracé par les maîtres: des divergences qui, pour Rosso et Pontormo, sont d’ailleurs littérales, puisqu’ils ont tous deux été les élèves directs d’Andrea del Sarto. Rosso Fiorentino: un peintre dont l’anti-classicisme se retrouve dans ces draperies métalliques, dans ces visages défigurés par des grimaces presque belliqueuses, dans une peinture totalement anticonformiste qui ne fut guère appréciée à Florence (et Rosso n’était pas, en soi, un personnage qui jouissait d’une sympathie particulière). Pontormo: l’impatience qui devient aliénation, un peintre qui incarne le cliché de l’artiste lunatique et hors du monde, mais qui ne se sentait peut-être tout simplement pas à l’aise dans une société qui subissait des changements très forts et soudains, et qui a confié au pinceau le soin de tracer son angoisse avec une peinture qui nie les lois de la physique avec des poses audacieuses et impossibles, avec des personnages éthérés qui semblent perdre leur corporéité, avec des couleurs délicates et non naturelles. Faisant écho à la Pietà de Luco, la Déposition de Pontormo (une déposition sans croix ni sépulcre) cherche à affirmer la validité de la transsubstantiation grâce aux anges qui déposent le corps du Christ non pas sur la croix ni dans le tombeau, mais directement dans les bras du prêtre officiant la messe devant la toile, comme pour dire que dans l’hostie distribuée aux fidèles se trouvait réellement le corps du Christ. Bronzino: un artiste qui, avec les couleurs glacées et les expressions froides qui lui sont propres, livre également à l’ange qui, à gauche, présente le calice, ses propres considérations sur le thème de l’Eucharistie.

Les œuvres de Michel-Ange, Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso et Bronzino ont-elles été apportées à Florence uniquement pour faire de l’argent et attirer le public, comme certains l’insinuent, ravivant le feu des polémiques si évidentes qu’elles ont même été anticipées dans le catalogue? Autant les deux premières salles peuvent avoir la théâtralité d’ une exposition à grand spectacle, autant on ne peut nier la cohérence du parcours mis en place dans ces salles (ainsi que dans la suite) par rapport aux objectifs de l’exposition et aux thèmes abordés (tant dans les salles du Palazzo Strozzi que dans le catalogue): impossible de penser une exposition sur la seconde moitié du XVIe siècle à Florence sans Michel-Ange, improbable d’introduire le thème des débats théologiques de l’époque sans la Pietà de Luco, difficile d’imaginer les œuvres des artistes de la seconde moitié du siècle sans les modèles qu’ils ont admirés. C’est une question d’équilibre: c’est certainement une occasion unique de voir les trois Dépositions ensemble, et en même temps on peut imaginer que l’exposition aurait certainement eu un grand succès même sans l’apport du retable Rosso de Volterra (dont la présence peut être considérée comme indispensable à des fins populaires et didactiques, alors qu’à des fins purement iconologiques il aurait été préférable de montrer, par exemple, le Christ mort autrefois dans le Cesi), le Christ mort autrefois dans la chapelle Cesi de Santa Maria della Pace à Rome et maintenant à Boston), tout comme on peut souligner que l’exposition a déclenché une puissante campagne de restauration qui a impliqué, parmi les différentes urgences, la chapelle Capponi elle-même, qui rouvrira une fois l’exposition terminée (un événement qui nous fait oublier les discussions concernant le déplacement de la Déposition de Pontormo). Enfin, il est nécessaire de rappeler que le titre de l’exposition, qui pourrait laisser penser à une exposition beaucoup plus vaste qu’elle ne l’est en réalité, ne correspond pas à ce qu’avaient initialement imaginé les commissaires qui, de manière plus cohérente et comme mentionné au début, auraient voulu insister sur le thème du “ sacré et du profane ” dans l’art de la seconde moitié du XVIe siècle. Mais nous ne découvrons pas aujourd’hui que, surtout dans des expositions de cette ampleur, les raisons de la conservation doivent parfois s’accommoder de celles du commerce: sans compter que le déplacement d’œuvres (considérons, en outre, que les cinq chefs-d’œuvre ne sont pas les seuls à être déplacés: de nombreux tableaux exposés proviennent d’églises florentines), lorsqu’il existe des motivations scientifiques évidentes et fortes, est en tout cas une pratique plus qu’acceptable.

|

| Le Dieu du fleuve de Michel-Ange et la Pieta di Luco d’Andrea del Sarto à l’exposition florentine du XVIe siècle au Palazzo Strozzi à Florence. |

|

| Andrea del Sarto, Lamentation sur le Christ mort (Pietà di Luco) (1523-1524 ; huile sur panneau, 238,5 × 198,5 cm ; Florence, galeries des Offices, galerie Palatine) |

|

| Andrea del Sarto, Lamentation sur le Christ mort (Pietà di Luco), détail |

|

| Michelangelo Buonarroti, Dieu fleuve (vers 1526-1527 ; modèle en argile, terre, sable, fibres végétales et animales, caséine, sur âme en fil de fer ; interventions ultérieures: plâtre, treillis de fer ; 65 × 140 × 70 cm ; Florence, Accademia delle Arti del Disegno) |

|

| Les trois Dépositions à l’exposition du Palazzo Strozzi à Florence |

|

| Pontormo, Déposition (1525-1528 ; tempera sur panneau, 313 × 192 cm ; Florence, Église de Santa Felicita) |

|

| Rosso Fiorentino, Déposition de croix (1521 ; huile sur panneau, 343 × 201 cm ; Volterra, Pinacothèque et Museo Civico) |

|

| Bronzino, Christ déposé (vers 1543-1545 ; huile sur panneau, 268 × 173 cm ; Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie) |

En effet, il faut souligner que les prémisses théologiques des peintures des premières salles ouvrent le champ à ce que le visiteur rencontre au fur et à mesure qu’il progresse dans le parcours: cette valeur particulière des deux premières salles est également soulignée par la présence d’un tableau d’importance capitale comme l’Immaculée Conception de Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Florence, 1574), œuvre dans laquelle le thème de la conception sans tache de la Vierge est traité avec une forte tension émotionnelle (observez les corps des deux géniteurs, En outre, elles sont redevables à un dessin de Rosso Fiorentino conservé au Gabinetto dei Disegni e delle Stampe des Offices), de nature à garantir à Vasari un succès considérable dans son œuvre, qu’il s’est empressé de reproduire (la version aujourd’hui conservée au Museo Nazionale di Villa Guinigi de Lucques est probablement encore plus dramatique que la première, que l’artiste d’Arezzo a exécutée entre 1540 et 1541 pour le richissime banquier Bindo Altoviti). Dans ce contexte, la salle suivante ne peut qu’être consacrée aux retables de la Contre-Réforme: le Concile de Trente s’est achevé en 1563, et les idéologies qui en sont issues ont inévitablement fini par dicter des lignes directrices pour l’art également. Les tableaux de la troisième salle de l’exposition, presque tous exécutés en l’espace de quinze ans, font prendre conscience au visiteur de ce qui s’est passé au cours de ces années cruciales pour l’histoire de l’art, et pas seulement pour l’art florentin.

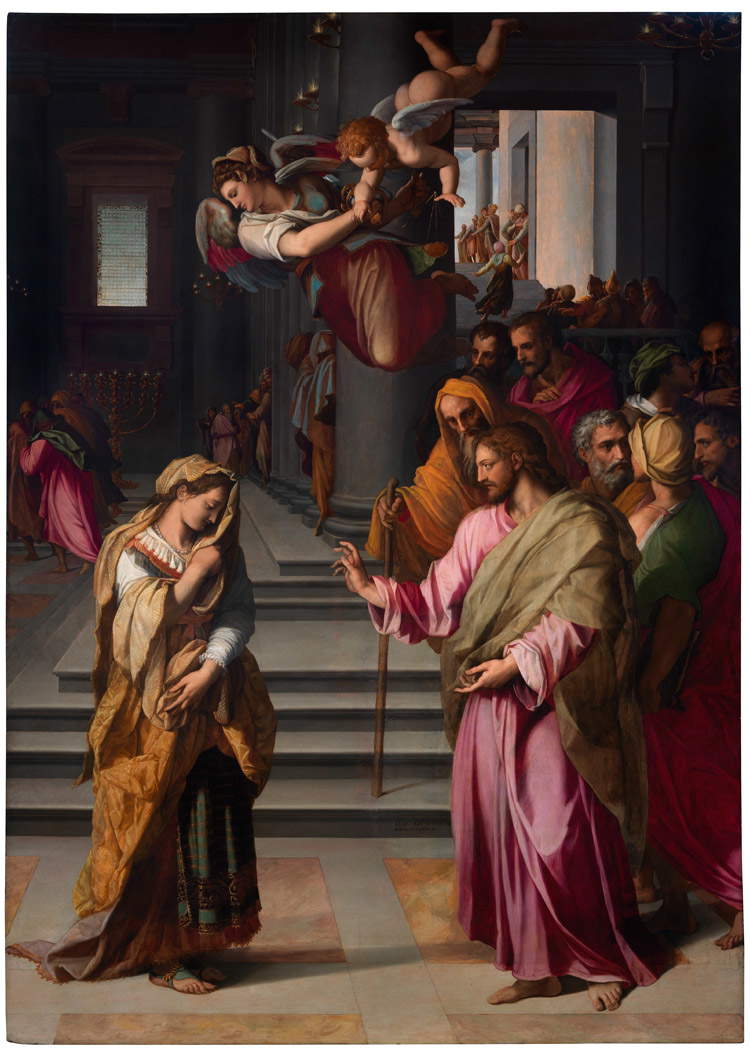

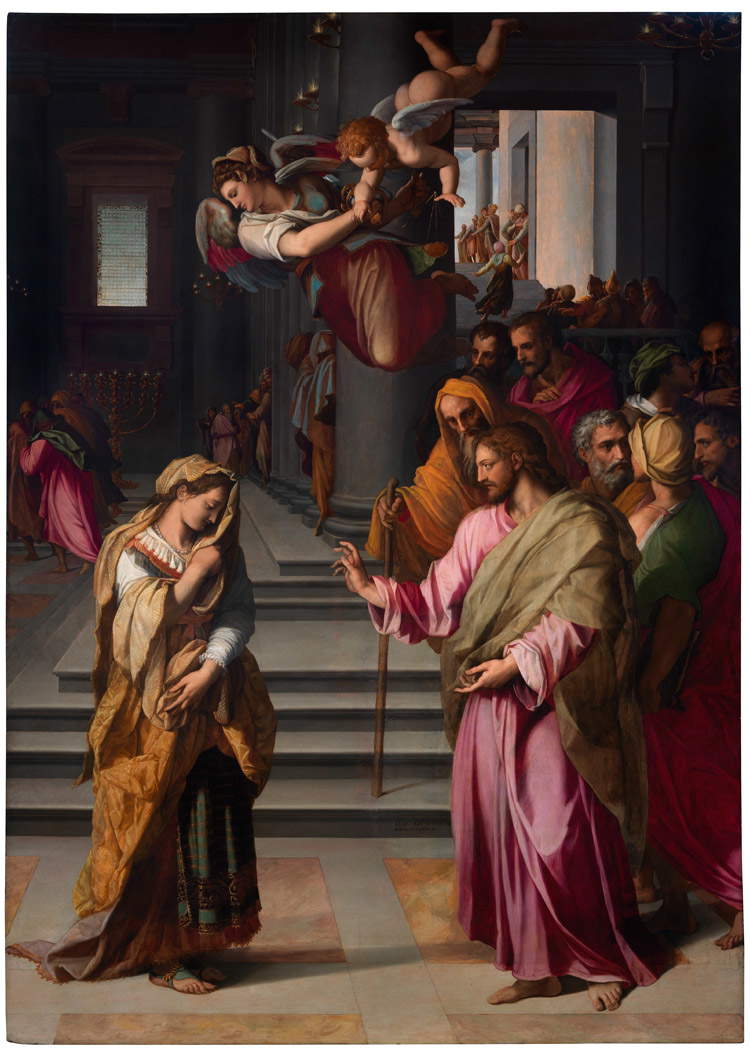

Prenons comme point de référence la Résurrection de Santi di Tito (Florence, 1536 - 1603), l’un des protagonistes les plus éminents de cette saison. Peinte pour l’autel des Médicis dans la basilique de Santa Croce (et toujours in situ, comme de nombreux tableaux de l’exposition), la Résurrection a pour centre un Christ victorieux de la mort, qui se distingue par son physique puissant et bien bâti, presque une divinité classique (l’important dans la représentation de la figure nue de Jésus était de la peindre “avec la plus grande honnêteté possible”, comme l’a dit l’un des protagonistes du Dialogo degli errori e degli abusi dei pittori de Giovanni Andrea Gilio, publié en 1564): le débat sur le nu dans les images sacrées fut l’un des plus passionnés de l’époque), et à côté de lui une foule d’anges représentés selon les prescriptions de l’époque, comme le rappelle Antonio Natali dans l’essai susmentionné, en citant encore une fois le Repos de Borghini: “gli Agnoli deono esser dipinti bellissimi giovani, modesti, e con l’Ali, [....], afin de les différencier des autres jeunes gens et de démontrer chez eux la promptitude et la rapidité à suivre les préceptes de Dieu, et ainsi parce qu’ils ont toujours été peints de cette manière [...]. Ils doivent donc être peints comme de beaux jeunes gens, parce que nous lisons dans l’Écriture qu’ils ont toujours paru ainsi, et parce qu’ils sont différents des mauvais Démons, qui doivent être peints laids et effrayants”. Dans la même salle, on trouve aussi ponctuellement un “démon laid et effrayant”, celui que Giovanni Stradano (Jan van der Straet, Bruges, 1523 - Florence, 1605) a peint au pied de la croix de Jésus lors de sa crucifixion, accompagné d’un squelette tout aussi inquiétant, pour signifier que le Christ, par son sacrifice et sa résurrection ultérieure, a pu vaincre le mal (l’horrible monstre qui se tord sous le bois) et la mort (le squelette lugubre). Il s’agit de peintures faciles à lire, comme l’exigeait l’époque, mais qui parfois ne renonçaient pas à des détails précieux ou à des compositions raffinées, comme le montre le Christ et la femme adultère d’Alessandro Allori (Florence, 1535 - 1607), provenant de la basilique de Santo Spirito, une œuvre dont la narration se déroule à l’intérieur d’une église florentine à l’architecture de la Renaissance: Les personnages, sans renoncer à la contextualisation de l’épisode, sont disposés de telle sorte que l’attention de l’observateur se concentre sur la protagoniste (et peut-être aussi sur ses vêtements fins et finement décorés) et sur la figure du Christ qui la rachète.

|

| Giorgio Vasari, Immaculée Conception (1540-1541 ; huile sur panneau, 350 × 231 cm ; Florence, église des Saints Apôtres et Blaise) |

|

| Santi di Tito, Résurrection (vers 1574 ; technique mixte sur panneau ; 456 × 292 cm ; Florence, basilique de Santa Croce) |

|

| Giovanni Stradano, Crucifixion (1569 ; huile sur panneau, 467 × 293 cm ; Florence, Basilique de la Santissima Annunziata) |

|

| Giovanni Stradano, Crucifixion, détail |

|

| Alessandro Allori, Le Christ et la femme adultère (1577 ; huile sur panneau, 380 × 263,5 cm ; Florence, Basilique de Santo Spirito) |

|

| Alessandro Allori, Le Christ et la femme adultère, détail |

Le thème sur lequel nous avons choisi de nous concentrer dans cet article reste en suspens pendant quelques salles: l’exposition déambule pour s’immerger dans le contexte de la société de l’époque, d’abord avec une salle dédiée aux portraits, puis avec une salle entièrement consacrée à la synthèse des styles qu’était le Studiolo de François Ier. Le portrait était un véritable miroir de la société, comme l’écrit Philippe Costamagna dans son essai de catalogue, où l’on peut lire que le portrait représentait pour les Médicis une manière d’affirmer leur pouvoir et leur prestige (une sorte de méthode de propagande, dirions-nous), tandis que, pour les familles patriciennes florentines, c’était le moyen le plus rapide de “dissimuler”, aux yeux des cours européennes, le fait qu’elles avaient fait fortune grâce au commerce et à la banque: Les images de ce type sont donc des symboles de statut, capables d’impressionner les invités ou, en général, ceux qui les observent. C’est à ce dernier cas qu’appartient l’une des œuvres les plus singulières exposées au Palais Strozzi, le Portrait de Sinibaldo Gaddi par Maso da San Friano (Tommaso Manzuoli, Florence, 1531 - 1571), où le nouveau-né, le dernier arrivé dans la maison de l’une des familles les plus riches de Florence à l’époque, est porté dans les bras d’un homme noir, est porté dans les bras d’un page noir, porte des bracelets en corail, est assis sur un meuble en bois sur lequel repose un vase en argent, et tend un biscuit à un épagneul représenté avec une extrême habileté. Ce qui nous apparaît comme une scène de bon goût de la vie quotidienne de la famille est en fait une démonstration évidente de luxe: comme pour dire que la famille Gaddi était suffisamment riche pour s’offrir un page maure, des meubles et des objets d’ameublement raffinés, des bijoux coûteux, et même des loisirs (la chasse) habituellement réservés aux familles de haute lignée. Les portraits de Bronzino, le portraitiste de la cour des Médicis, manquent, mais on peut se contenter de son épigone Alessandro Allori, présent avec un Portrait de dame à la saveur de bronze, et de quelques curiosités, comme les portraits des époux Sirigatti, qui doivent leur particularité au fait qu’ils ont été exécutés par le fils du couple, Rodolfo Sirigatti (Florence, 1553 - 1608), qui n’était pas un artiste professionnel, mais plutôt un fonctionnaire et un marchand des Médicis qui s’essayait occasionnellement à la sculpture (avec des résultats plus que flatteurs, il est vrai).

En ce qui concerne les “styles du Studiolo”, il faut souligner que l’exposition du Palazzo Strozzi réunit pour la première fois les six lunettes (toutes inédites à l’exception de l’Humilité de Pietro Candido) exécutées par certains des artistes impliqués dans la réalisation du Studiolo de François Ier au Palazzo Vecchio (qui réunissait les plus grands artistes de l’époque) et qui constituent un cycle singulier à caractère profane. Nous ne connaissons pas le commanditaire, mais nous pouvons aller jusqu’à dire que ces images, “presque comme des mots à joindre dans un discours rhétorique [...] nous parlent encore aujourd’hui de l’importance de l’art dans la vie de tous les jours”.] nous parlent encore aujourd’hui de la vision austère de la vie du commissaire“, ”et de la conviction qu’il devait avoir que seules la Fatigue et l’Humilité étaient capables de le conduire à l’Honneur et de le guider dans un comportement inspiré par la Justice: un ensemble de vertus capables de vaincre le Temps qui dévore tout, et de le conduire enfin à la Vérité, qui, même dans le Discours sur la Mascherata de Baldini, était appelée la fille du Temps" (ainsi Carlo Falciani dans la notice du catalogue). Ceux qui viennent d’être cités sont précisément les sujets des six lunettes: Fatigue (Santi di Tito), Humilité (Pietro Candido), Justice (Francesco Morandini dit Poppi), Honneur (attribué à Giovanni Balducci dit Cosci), Temps (Giovanni Maria Butteri), Vérité (Lorenzo Vaiani dello Sciorina). Protagonistes d’un cycle qui cherche à affirmer les valeurs auxquelles croit son commanditaire et qui reflète l’esprit du temps.

|

| Maso da San Friano, Portrait de Sinibaldo Gaddi (postérieur à 1564 ; huile sur panneau, 116 × 92 cm ; collection privée) |

|

| Rodolfo Sirigatti, Portraits de Cassandre et Niccolò Sirigatti (Cassandre: 1578 ; marbre, 85 × 65,7 × 35,5 cm ; Londres, Victoria and Albert Museum ; Rodolfo: 1576 ; marbre, 73,5 × 69,5 × 48 cm ; Londres, Victoria and Albert Museum) |

|

| Santi di Tito, La Fatica (1582-1585 ; huile sur panneau, 79 × 100 cm ; collection privée) |

|

| Pietro Candido, L’humilité (1582-1585 ; huile sur panneau, 83 × 118 cm ; Walnutport, St. Paul’s United Church of Christ of Indianland) |

|

| Francesco Morandini dit Poppi, La Giustizia / Constans Iustitia (1582-1585 ; huile sur panneau, 80 × 99 cm ; collection privée) |

Nous revenons au thème du contraste entre le sacré et le profane dans les dernières salles, dont la première est entièrement consacrée aux mythes et aux allégories, et c’est la Fata Morgana de Giambologna (Doaui, vers 1529 - Florence, 1608) qui nous introduit dans le contexte. Une sorte de double morale qui nous a cependant laissé des chefs-d’œuvre d’une valeur incontestable et qui, dans ce cas également, avait des objectifs différents: le mythe pouvait être une allégorie politique, comme dans les œuvres commandées par les Médicis, il pouvait faire allusion à des situations contingentes ou à des vicissitudes auxquelles l’artiste ou son mécène étaient (ou avaient été) contraints de faire face, ou, tout simplement, il s’agissait d’une simple narration destinée à la jouissance privée de ceux qui commandaient l’œuvre qui le représentait. La célèbre Fortezza de Maso da San Friano appartient probablement à la première catégorie: Un vigoureux nu féminin aux traits plutôt masculins, les seins entourés d’une cuirasse d’or qui les laisse découverts, repose son pied sur la tête d’un lion, se détache sur un paysage où l’on voit Hercule aux prises avec ses travaux (à droite, on le voit combattre le lion de Némée) et incarne probablement l’une des vertus propres au gouvernement des Médicis (l’œuvre a probablement été commandée par les Médicis, bien qu’aucun document ne permette de l’affirmer avec certitude).

D’autre part, la célèbre Porta virtutis de Federico Zuccari (Sant’Angelo in Vado, 1539 - Ancône, 1609), œuvre dans laquelle le peintre met en scène une allégorie complexe pour se venger de Paolo Ghiselli, intendant de Grégoire XIII, qui avait initialement commandé à Zuccari un retable, refusé et renvoyé à l’expéditeur. Le 18 octobre 1581, jour de la Saint-Luc, patron des peintres, Zuccari expose la caricature de la Porta Virtutis (la toile qui nous reste aujourd’hui en est une réplique) en l’accrochant sur la façade de l’église Saint-Luc à Rome: on ne tarde pas à comprendre que l’artiste, en peignant l’ignorant aux oreilles d’âne agité par la flatterie et la persuasion, ne cherche pas vraiment à proposer des références désinvoltes, au point qu’il est banni de Rome. Enfin, un exemple de tableau probablement destiné aux pièces secrètes de son commanditaire (que nous ignorons aujourd’hui) estAmore e Psiche (Florence, 1541 - Rome, 1596) de Jacopo Zucchi, une œuvre à caractère érotique, illustrant le moment de la fable où la belle découvre l’identité de son amant, le dieu Amore (dont la pose rappelle celle du dieu fleuve de Michel-Ange). Et bien que certains détails, à savoir la ceinture et le bouquet de fleurs, soient destinés à dissimuler les organes génitaux des deux protagonistes, ces détails nous incitent à nous attarder encore plus sur les grâces des deux jeunes amants (en amour, la poésie d’une dissimulation raffinée qui se révèle élégamment devait être fascinante, même à l’époque). Impossible alors de ne pas souligner le nouveau coup de théâtre de la sensuelle Vénus Anadiomène de Giambologna, placée au centre de la salle pour rendre encore plus évidentes les significations des tableaux qui la parsèment.

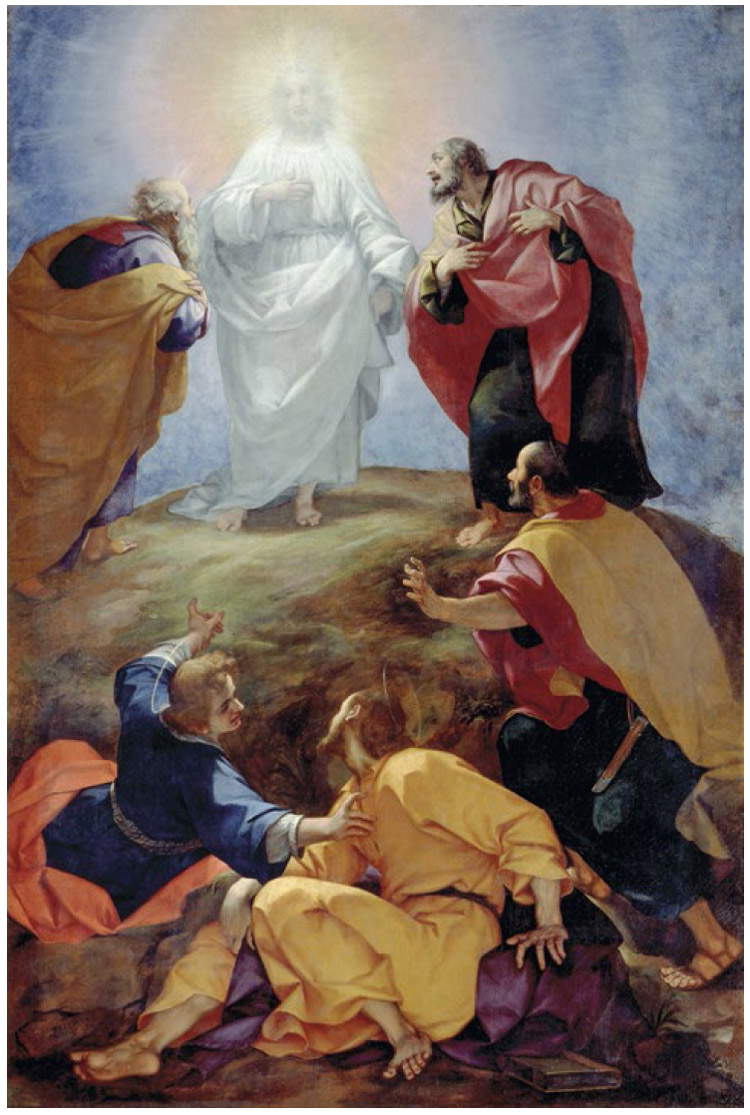

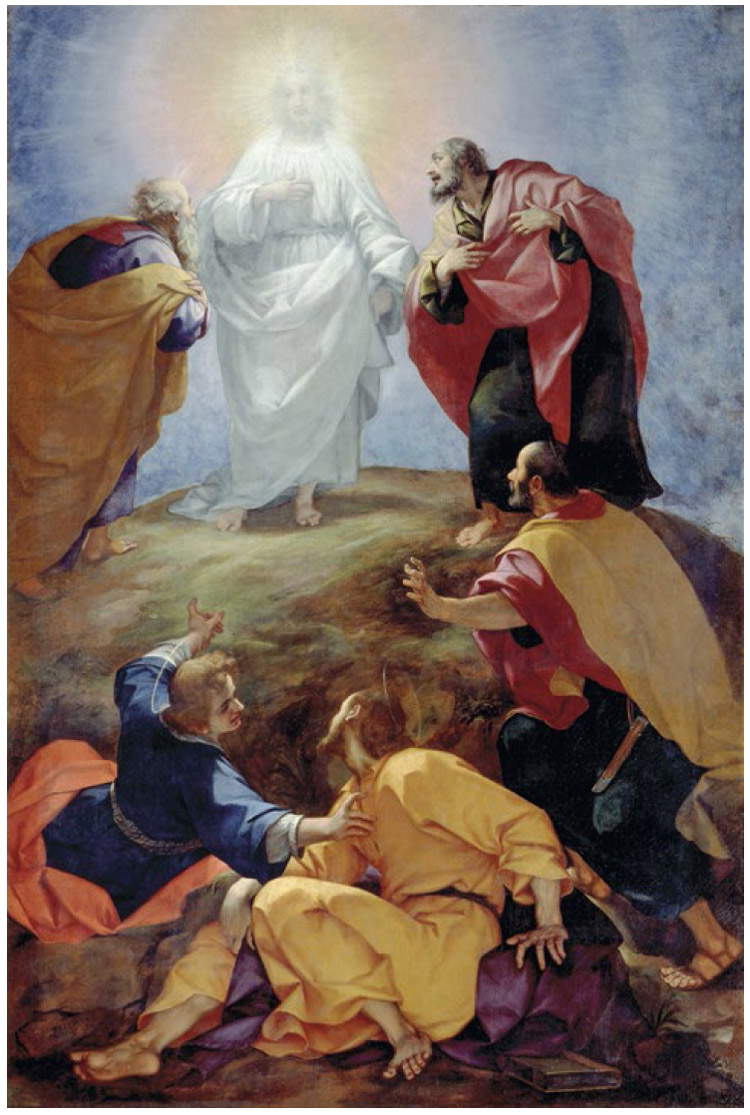

L’exposition se termine par une introduction au XVIIe siècle: à la fin du XVIe siècle, Florence est encore une ville dominée par l’art de la Contre-Réforme, mais les modes d’expression s’ouvrent, écrit Carlo Falciani, “à de nouvelles formes de représentation, métaphoriques ou narratives, d’une nature qui a profondément changé dans la conception de ses fondements”. La Transfiguration de Giovanni Battista Paggi (Gênes, 1554 - 1627), artiste génois exilé à Florence, est un tableau particulièrement révélateur: les gestes convulsifs des apôtres témoins de l’événement surnaturel (regardez saint Jean, qui parvient presque à secouer saint Jacques pour lui montrer, avec l’index de sa main gauche, ce qui se passe devant eux) préfigurent les tendances futures, en particulier cette forte implication émotionnelle des fidèles qui sera typique de l’art du XVIIe siècle. Tout aussi expressive, la sculpture Saint Martin partageant son manteau avec le pauvre, de Pietro Bernini (Sesto Fiorentino, 1562 - Rome, 1629), père du grand Gian Lorenzo, offre à l’observateur un point de vue résolument raccourci pour impliquer de manière décisive les fidèles qui l’observent d’en bas: c’est l’œuvre qui, en s’ouvrant sur le nouveau siècle, conclut dignement l’itinéraire de l’exposition.

|

| Maso da San Friano, La Forteresse (1560-1562 ; huile sur panneau, 178 × 142,5 cm ; Florence, Galleria dell’Accademia) |

|

| Federico Zuccari, Porta Virtutis (après 1581 ; huile sur toile, 159 × 112 cm ; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche) |

|

| Jacopo Zucchi, Cupidon et Psyché (1589 ; huile sur toile, 173 × 130 cm ; Rome, Galleria Borghese) |

|

| Jacopo Zucchi, Cupidon et Psyché, détail |

|

| Vénus devant la vertu de Giambologna par Jacopo Ligozzi |

|

| Giovan Battista Paggi, Transfiguration (1596 ; huile sur toile, 380 × 260 cm ; Florence, San Marco) |

|

| Pietro Bernini, Saint Martin partageant son manteau avec le pauvre (vers 1598 ; marbre, 140 × 102 × 48 cm ; Naples, Certosa et Museo di San Martino) |

Le XVIe siècle à Florence. “ Maniérisme moderne ” et Contre-Réforme constitue donc un excellent épilogue à la trilogie de la manière d’ Antonio Natali et Carlo Falciani, commencée en 2010 avec l’exposition monographique sur Bronzino et poursuivie en 2014 avec l’exposition sur Pontormo et Rosso Fiorentino. Une exposition qui a nécessité trois ans de travail (comme il se doit pour une exposition réfléchie et rigoureuse). Bien sûr, il reste indéniable que, comme mentionné au début, le titre est consacré à un excès d’exhaustivité, et que de nombreux thèmes, pourtant importants, sont à peine abordés dans l’exposition (c’est le cas, par exemple, de la comparaison des arts, l’un des principaux débats qui ont animé la vie culturelle de Florence à l’époque): mais les commissaires en sont parfaitement conscients, comme ils l’ont laissé transparaître dans leurs déclarations (et même dans les essais du catalogue), et nous aimons continuer à imaginer cette exposition avec le merveilleux titre “Lascivia e divozione” qui était prévu dès le début.

En définitive, une exposition de grand intérêt, qui s’inscrit dans la continuité des expériences précédentes sur le XVIe siècle florentin (à commencer par Il primato del disegno, l’exposition de 1980 organisée par Luciano Berti), en proposant une lecture originale, souvent inédite et centrée sur le contenu, qui analyse les différents aspects d’un panorama extrêmement varié dans lequel évoluaient des peintres de très grand talent, bien que peu connus du plus grand nombre (les “grands noms”, heureusement absents des titres, se terminent avec les deux premières salles), et qui entraîne une réévaluation décisive d’une période souvent considérée, à tort, comme une période de déclin. Une révision des contenus, et pour cela dotée d’un appareil didactique clair et efficace: une exposition sérieuse ne peut se passer d’établir un rapport direct avec son public, et l’exposition de Natali et Falciani répond aussi pleinement à cet objectif. Une exposition qui a donc plusieurs raisons d’être et qui nous rappelle à quel point les expositions scientifiquement fondées (avec tout ce que cela implique, y compris en termes de voyages) sont un outil indispensable pour faire avancer le sujet.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils

automatiques.

Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au

programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.