by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), published on 26/03/2018

Categories: Bilan de l'exposition

/ Disclaimer

Compte rendu de l'exposition 'Le dernier Caravage. Héritiers et nouveaux maîtres' à Milan, Gallerie d'Italia, Piazza Scala, du 30 novembre 2017 au 8 avril 2018.

Ne vous laissez pas tromper par le titre: l’exposition Le dernier Caravage. Héritiers et nouveaux maîtres n ’a pas seulement peu à voir avec le grand Michelangelo Merisi (Milan, 1571 - Porto Ercole, 1610), mais pose même la question de savoir s’il est possible de définir une histoire de l’art du XVIIe siècle qui s’éloigne du Caravage. En d’autres termes, jusqu’où va l’influence du Caravage sur l’art du XVIIe siècle? Peut-on trouver des domaines qui sont restés imperméables aux innovations perturbatrices introduites par le génie lombard? Pour répondre à ces questions, l’exposition organisée par Alessandro Morandotti à la Gallerie d’Italia, Piazza Scala à Milan, part dudernier tableau du Caravage, le Martyre de saint Orsola, exécuté à Naples pour un commanditaire de Gênes, et suit les traces laissées par cette preuve extrême de l’artiste milanais, entreprend un voyage intéressant qui conduit le visiteur d’abord à l’ombre du Vésuve, puis sur les rives de la mer Ligure, afin de retracer les traces du Caravage à Naples et à Gênes et d’analyser dans quelle mesure elles ont fasciné les artistes locaux, et si d’autres ont été réticents à les accueillir. L’histoire de l’art italien se confond donc avec l’histoire de l’art local, et pas seulement, puisque l’exposition (qui, il faut le souligner, se concentre davantage sur la situation génoise que sur la situation napolitaine, à laquelle une seule section est consacrée: Gênes est au contraire présente tout au long de l’exposition), en se concentrant également sur les vicissitudes de la collection Doria, entre à la fois dans l’histoire du goût et dans l’histoire du collectionnisme.

Toutes les conditions sont donc réunies pour une exposition originale, qui regarde l’histoire de l’art du XVIIe siècle à la loupe, et qui est certainement beaucoup plus génoise que milanaise, même si l’un de ses objectifs est aussi d’analyser les liens que Milan a entretenus avec Gênes au cours des trente années que l’exposition examine, c’est-à-dire de l’année de la mort du Caravage, 1610, à 1640, année où, écrit Morandotti dans le catalogue, la capitale ligure a connu une “flambée caravagesque qui a envahi la ville à partir des salles du Palazzo Spinola”: En effet, c’est précisément en 1640 que trois chefs-d’œuvre de Matthias Stomer (Amersfoort?, c. 1600 - Sicile?, après 1650), qui, selon le commissaire, “ébranlèrent la ville des artistes comme la peinture du Caravage n’avait pas réussi à le faire”. Il est vrai que l’écho du Martyre de sainte Ursule, œuvre destinée à la collection génoise de Marco Antonio Doria (Gênes, 1572 - 1651), est passé presque inaperçu, mais il est tout aussi vrai que Gênes a connu une certaine diffusion du caravagisme, qui a bénéficié de la présence de Caravage dans la ville à l’été 1605, ainsi que de l’arrivée de plusieurs artistes importants influencés par sa leçon, dont Orazio Gentileschi, Simon Vouet (dont nous reparlerons) et Bartolomeo Cavarozzi (à propos de ce dernier, il convient de noter que, parallèlement à l’exposition de la Gallerie d’Italia, une exposition se tient à Gênes, grâce au soutien d’Intesa Sanpaolo, qui vise à mettre en lumière la brève présence de Cavarozzi à Gênes et l’intérêt que les collectionneurs liguriens ont porté à son œuvre).

L’école génoise, en revanche, a élaboré le caravagisme à la lumière des traditions locales et d’autres apports (Gênes, au début du XVIIe siècle, comptait un grand nombre d’artistes flamands), de sorte que la leçon de Merisi n’est qu’une composante, souvent marginale, d’une mosaïque riche de nombreuses facettes (l’exemple du “naturalisme tempéré”, tel que défini par Piero Donati, d’un grand artiste tel que Domenico Fiasella): En revanche, le cas de Naples est différent, une ville profondément caravagesque qui a enregistré pendant un certain temps la présence physique du peintre lombard, décisive pour la maturation d’une école qui avait en lui son principal point de référence et qui s’est développée autour de son héritage. L’hypothèse de Morandotti, qui se demande comment il est possible que Gênes ait refusé “le sublime témoignage d’un peintre qui, à aucun moment de l’histoire de sa fortune critique, n’a été aussi en vogue”, donne certainement matière à réflexion, et il faut s’attendre à ce que le témoignage du Dernier Caravage soit repris d’une manière ou d’une autre dans un avenir proche, car la plupart des critiques qui ont traité des événements du début du XVIIe siècle à Gênes n’ont pu s’empêcher de s’interroger sur la manière dont l’héritage du Caravage a été reçu dans la ville. La contribution de Franco Renzo Pesenti, qui a déjà analysé le “premier moment du caravagisme à Gênes” en 1992, est particulièrement importante à cet égard, car il n’a pas pu éviter de remarquer que Bernardo Strozzi (Gênes, 1581 - Venise, 1644), qui s’est peut-être rendu à Rome, a été influencé par la leçon de Caravage. L’exposition milanaise, en revanche, aboutit à des conclusions différentes et il convient donc d’explorer les thèmes qu’elle entend aborder.

|

| Salle de l’exposition Le dernier Caravage. Héritiers et nouveaux maîtres. Ph. Crédit Maurizio Tosto |

|

| Salle de l’exposition Le dernier Caravage. Héritiers et nouveaux maîtres. Ph. Crédit Maurizio Tosto |

L’ouverture est bien sûr le Martyre de sainte Ursule du Caravage, placé en comparaison directe avec les œuvres homologues de Bernardo Strozzi et de Giulio Cesare Procaccini (Bologne, 1574 - Milan, 1625), le premier originaire de Gênes, le second d’Émilie mais milanais d’adoption. Selon la légende, sainte Ursule, princesse bretonne ayant vécu au IVe ou au Ve siècle, fut tuée d’une flèche par Attila pour avoir refusé de se donner à lui. Dans le tableau du Caravage, le thème est abordé avec une dramaturgie qui s’éloigne de la tradition iconographique qui voulait que sainte Ursule soit représentée en train de souffrir le martyre avec ses compagnes vierges: Au contraire, la scène est chargée d’une intimité dramatique, avec Attila, à gauche, qui tire la flèche sur elle, mais qui semble presque regretter son geste, vu son expression presque consternée, contrastant plutôt avec l’expression ferme de Sainte Ursule, qui décide de se laisser tuer plutôt que de renoncer à sa liberté et à sa foi, non sans tenter toutefois de remédier à son sort (le geste de ses mains est particulièrement éloquent). Les forts contrastes de clair-obscur exacerbent la tragédie de la sainte, à laquelle le personnage à l’arrière-plan semble également participer, avec son visage frappé par la lumière et sa bouche grande ouverte: un personnage dans lequel certains spécialistes ont voulu voir un autoportrait du Caravage, qui semble presque souffrir pour le destin de la sainte (ainsi que pour lui-même: 1610 est la dernière année de sa vie troublée et marquée par l’excès).

Les peintures de Strozzi et de Procaccini apparaissent d’un accent différent. En observant le tableau de l’artiste génois, on se rend compte que, si l’on accepte l’idée d’une acceptation des modes caravagesques, ceux-ci ne concernent que les aspects extérieurs: le naturalisme des personnages, leur émergence sur un fond sombre. Strozzi montre cependant qu’il ne saisit pas l’essence de la peinture du Caravage, à savoir la représentation du martyre de sainte Ursule comme un drame intime, touchant jusqu’à l’ébranlement l’impitoyabilité de ses bourreaux, qui semblent assaillis par le doute et, comme nous l’avons dit plus haut, semblent même partager sa douleur. Dans Bernardo Strozzi, ce n’est pas le cas et Sainte Ursule, au contraire, s’abandonne à sa propre fin avec une expression extatique, se laissant frapper par la flèche avec les mains grandes ouvertes (alors que l’Ursule du Caravage fermait les mains comme pour arrêter la blessure infligée par la fléchette). Il en va de même pour Procaccini qui, comme le souligne Morandotti, par rapport au Caravage, “suit sa propre voie en réalisant une sorte de relief antique, spectaculaire dans ses rythmes contrastés, parfaitement équilibré”: ses figures sont dotées d’une monumentalité sculpturale (il faut rappeler que Procaccini, au début de sa carrière, était également sculpteur) et l’artiste insuffle aux protagonistes de l’œuvre une spectacularité et une énergie qui semblent totalement inconnues du Caravage. L’ouverture de l’exposition est donc claire: à Gênes et à Milan, l’art du Caravage semble avoir peu de fascination pour les plus grands artistes actifs dans ces deux villes.

|

| Comparaison des trois versions du Martyre de sainte Ursule du Caravage, de Bernardo Strozzi et de Giulio Cesare Procaccini. Ph. Crédit Finestre sull’Arte |

|

| Caravage, Martyre de sainte Ursule (1610 ; huile sur toile, 143 x 180 cm ; Naples, Collection Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano) |

|

| Bernardo Strozzi, Martyre de sainte Ursule (1615-1618 ; huile sur toile, 104 x 130 cm ; collection privée. Avec l’aimable autorisation de Robilant+Voena) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Martyre de sainte Ursule (1620-1625 ; huile sur toile, 141 x 144,5 cm ; collection privée) |

Le cas de Naples, en revanche, est différent: après Rome, c’est la ville la plus nettement caravagesque. Michelangelo Merisi a séjourné à Naples entre 1606 et 1607, puis entre 1609 et 1610. Un lien solide entre Naples et Gênes est celui établi par Marco Antonio Doria lui-même, qui avait tissé de nombreuses affaires en Campanie, mais il faut rappeler qu’une solide et nombreuse colonie génoise était déjà établie à Naples depuis un certain temps (et il faut noter que Naples était déjà une ville très peuplée à l’époque: 327.000 habitants recensés en 1614, contre 125 000 à Milan en 1610 et 67 000 à Gênes en 1608) qui, comme l’explique Andrea Zanini dans le catalogue, “à côté des activités traditionnelles comme le commerce maritime et les fournitures d’annonari”, était “une activité de crédit de plus en plus intense, tant du côté public que du côté privé”. Les hommes d’affaires ligures présents à Naples ressentaient le besoin de maintenir leur pouvoir économique sur la ville, et donc de consolider leur présence dans le Royaume de Naples: d’où la nécessité de s’emparer de fiefs et de titres nobiliaires, et même les Doria n’échappaient pas à cette logique. Marco Antonio lui-même avait acheté le fief d’Angri, près de Salerne, en 1612, et pour asseoir davantage sa présence à Naples, il avait commencé à entretenir des relations avec des artistes locaux. La deuxième section de l’exposition est une jonction importante, car d’une part elle nous fait connaître l’évolution du caravagisme à Naples, et d’autre part elle présente les intérêts de la famille Doria.

Marco Antonio possédait, dans sa propre collection, neuf tableaux de Battistello Caracciolo (Naples, 1578 - 1635), l’un des premiers peintres caravagesques napolitains: sur ces neuf tableaux, un seul a été retrouvé, et il est présent dans l’exposition. Il s’agit du Christ portant la croix, aujourd’hui conservé au Rectorat de l’Université de Turin. Caracciolo est peut-être l’exégète le plus strict de la leçon du Caravage: ses tableaux (et le Christ portant la croix en est un exemple, mais il suffit de regarder le Baptême du Christ prêté par la pinacothèque Girolamini) témoignent d’une méditation qui développe surtout la composante la plus nettement sombre de l’art caravagesque. Il s’agit de tableaux qui conservent le drame et l’agitation des œuvres du Caravage, prenant même parfois des accents lugubres, ce qui n’est pas le cas de José de Ribera (Xàtiva, 1591 - Naples, 1652), espagnol de naissance mais actif à Naples pendant presque toute sa carrière, et autre artiste à qui Marco Antonio Doria a donné sa préférence. Ribera (regardez l’intense Saint-André de l’exposition, si naturaliste qu’il en devient désagréable, surtout lorsqu’on observe ses mains noueuses, torses et sales) se montre au contraire plus intéressé par le réalisme du Caravage, qui lui permet de développer un art moins dramatique et à l’inverse beaucoup plus attentif aux données naturelles, à l’analyse des détails, à l’étude minutieuse de l’anatomie. Bref, écrit Nicola Spinosa en 1988, un art fondé sur un “réalisme ostentatoire”, “plus épidermique et moins subi, mais certainement plus facile et plus immédiatement communicatif, voire presque plus direct que celui fourni par les propres prototypes du Caravage”.

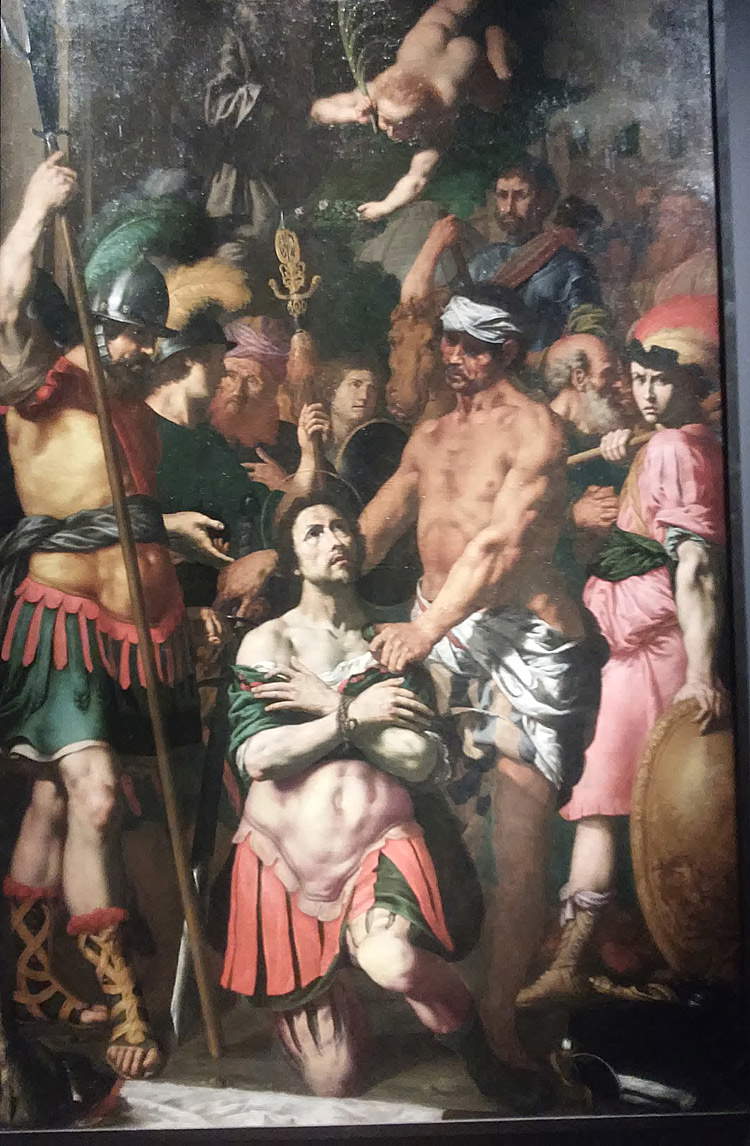

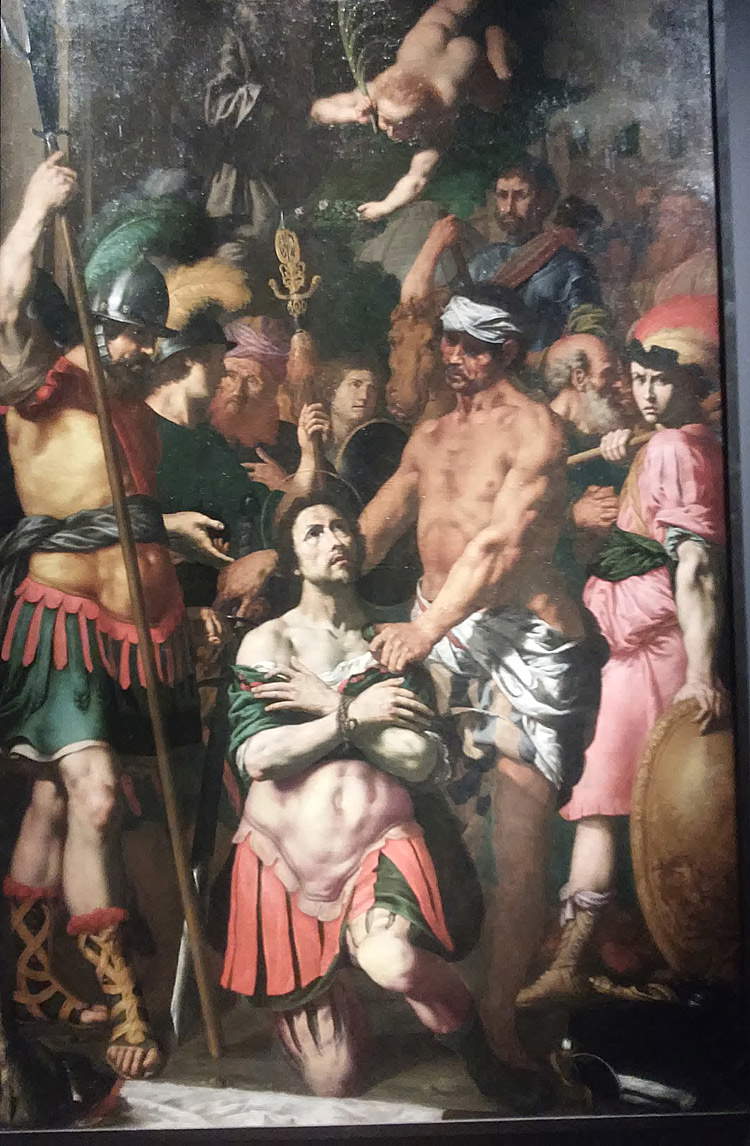

Si Marco Antonio Doria était particulièrement actif sur le marché napolitain, son frère Giovanni Carlo (Gênes, 1575 - 1626) se tournait plutôt vers la scène milanaise, présentée dans la troisième section de l’exposition à Milan. Giovanni Carlo Doria, écrit Morandotti dans le catalogue, aimait “les peintres virtuoses qui marquaient alors la transition entre le maniérisme et le baroque”: parmi eux, Giulio Cesare Procaccini, présenté ici, outre par deux merveilleux autoportraits qui le montrent âgé d’environ 28 ans pour l’un et 42 ans pour l’autre, par la puissante Transfiguration peinte entre 1607 et 1608 pour un mécène génois, Cesare Marino, apparenté à ce Pirro I Visconti Borromeo qui invita la famille Procaccini à Milan en 1587. La Transfiguration est l’une des premières manifestations d’intérêt pour l’art de Rubens (la première en Italie du Nord, selon Morandotti), elle constitue un jalon important sur la voie du baroque et, dans l’exposition, elle dialogue avec unCouronnement d’épines de Cerano, lui-même mis en comparaison directe avec le macabre Martyre de saint Barthélemy de Gioacchino Assereto (Gênes, 1600 - 1649), prêté par le musée de l’Académie Ligustica de Gênes, un trésor de chefs-d’œuvre: Assereto, lui aussi, ne peut s’empêcher d’observer les résultats du naturalisme du Caravage, en le déclinant toutefois en fonction des résultats spectaculaires et théâtraux de l’art lombard.

|

| Battistello Caracciolo, Christ portant la croix (1614 ; huile sur toile, 133 x 183,5 cm ; Turin, Université d’études, Bureau du recteur) |

|

| José de Ribera, Saint-André (vers 1616-1618 ; huile sur toile, 136 x 112 cm ; Naples, Monument national Girolamini, Quadreria) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Autoportrait en armure (1615-1618 ; huile sur panneau, 47 x 39 cm ; Montichiari, Museo Lechi) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Transfiguration avec les saints Basilide, Cyrinus et Naborre (1607-1608 ; huile sur toile, 350 x 190 cm ; Milan, Pinacothèque de Brera) |

|

| Gioacchino Assereto, Martyre de saint Barthélemy (vers 1630-1635 ; huile sur toile, 120 x 170 cm ; Gênes, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti) |

L’exposition de la Gallerie d’Italia ne manque pas d’offrir au visiteur des passages résolument passionnants: On trouve en particulier dans la quatrième section une double confrontation, la première entre Simon Vouet (Paris, 1590 - 1649) et Giulio Cesare Procaccini, dans la salle où est également exposé le somptueux et célèbre Portrait de Giovan Carlo Doria à cheval de Rubens (qui dialogue idéalement avec le portrait de son frère Marco Antonio, exécuté par Justus Suttermans, et exposé dans la salle consacrée aux peintres napolitains) et la seconde encore entre Bernardo Strozzi et Giulio Cesare Procaccini. Dans le premier cas, le dialogue sert à montrer au visiteur l’évolution du style d’un artiste comme Vouet qui, ayant abandonné la profonde veine caravagesque qui l’avait caractérisé jusqu’à son séjour à Gênes en 1621 (son David à la tête de Goliath est éloquent, peint à Gênes mais considéré par certains comme le tableau le plus caravagesque de Vouet), il exécute vers 1622 un Saint Sébastien aux soins d’Irène qui lorgne vers les peintres lombards (Procaccini, Cerano, Morazzone) que l’artiste français avait pu admirer dans les collections de ses mécènes ligures. La seconde comparaison met plutôt en parallèle deux Madones de Strozzi et de Procaccini pour nous montrer comment le peintre génois n’a pas complètement abandonné ses élans naturalistes, alors que le Lombard est désormais totalement projeté vers des horizons rubensiens.

En outre, c’est la peinture de Procaccini qui a dicté les lignes du développement de l’art génois au XVIIe siècle: la section consacrée à la “peinture à la touche” entend démontrer cette hypothèse en comparant quelques œuvres intéressantes du peintre né à Bologne (voir en particulier la Vierge à l’Enfant du musée de Capodimonte et la Fuite en Égypte de la Pinacothèque nationale de Bologne) qui reflètent la grande tradition émilienne de Corrège et de Parmigianino (ce dernier étant un autre grand peintre à la touche) à Gênes également: Les œuvres de Procaccini peintes presque instantanément avec des coups de pinceau rapides et des touches légères, ces “taches” qui ressemblent à des esquisses mais qui sont en réalité nées comme des expériences autonomes (et d’ailleurs demandées par des mécènes) ont eu un poids considérable dans la formation du jeune Valerio Castello (Gênes, 1624 - 1659), le grand génie du baroque génois qui est présent dans l’exposition avec une Vierge aux cerises provenant d’une collection privée.

L’exposition atteint son apogée théâtrale avec la présentation, précédée de son esquisse, de laCène de Procaccini, réalisée pour le réfectoire du couvent de la Santissima Annunziata del Vastato à Gênes et déplacée par la suite (avec l’adaptation conséquente de la toile de fond architecturale) sur la contre-façade de l’église. Une énorme toile de neuf mètres, restaurée pour l’exposition, qui rappelle encore la Cène de Léonard de Vinci, avec les apôtres et les saints “défilant sous nos yeux dans une série spectaculaire de ’portraits’ de vieillards échevelés” et qui “sont maintenant prêts à devenir un véritable répertoire de genre à l’intérieur de ce type particulier de peinture de chambre, la ’tête de personnage’, qui commençait alors à trouver une fortune européenne” (Morandotti à nouveau). Des têtes de personnage que l’on retrouve ponctuellement dans la section suivante, où les saints intenses de Procaccini sont comparés à ceux de Rubens et où Strozzi, en revanche, établit une relation avec les figures d’Anton van Dyck. L’exposition s’achève sur ce que le commissaire appelle la “flambée caravagesque” qui a balayé Gênes en 1640: l’arrivée des peintures nocturnes de Stomer, déjà mentionnées, qui ont choqué les cercles locaux bien plus que la Sainte-Ursule du Caravage trente ans plus tôt. Il faut également tenir compte du fait que l’exposition vise à reconsidérer clairement (même s’il faudra évaluer jusqu’où ce redimensionnement peut aller) l’héritage d’une divinité de l’art génois comme Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 - San Lorenzo de El Escorial, 1585), considéré par la plupart des critiques comme un précurseur des tendances du dix-septième siècle: Morandotti affirme que, “avec tout ce qui se passe à Gênes dans les premières décennies du XVIIe siècle”, les échos de Cambiaso s’éteignent inexorablement, et que ce sont plutôt les nocturnes de Stomer qui inspirent des artistes comme Gioacchino Assereto et Orazio De Ferrari (Voltri, 1606 - Gênes, 1657), protagonistes, avec le Genovesino (de son vrai nom Luigi Miradori, Gênes?, c. 1605-1610 - Crémone, 1656), qui expose un Martyre de saint Alexandre (bien que son activité soit plus concentrée à Plaisance et à Crémone qu’à Gênes), d’une sorte de renouveau caravagesque qui fut cependant éphémère, car les tendances les plus récentes s’orientaient déjà vers la grande peinture baroque.

|

| Pieter Paul Rubens, Portrait de Giovan Carlo Doria à cheval (1606 ; huile sur toile, 265 x 188 cm ; Gênes, Galleria Nazionale della Liguria at Palazzo Spinola) |

|

| Justus Suttermans,Portrait de Marco Antonio Doria (1649 ; huile sur toile, 121 x 98 cm ; collection privée) |

|

| Simon Vouet, David avec la tête de Goliath (1621, huile sur toile, 121 x 94 cm ; Gênes, Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco) |

|

| Simon Vouet, Saint Sébastien soigné par la veuve Irène et sa servante (vers 1622 ; huile sur toile, 246 x 174 cm ; collection privée) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Décapitation du Baptiste (vers 1608-1610 ; huile sur toile, 244 x 178 cm ; collection privée) |

|

| Comparaison entre Giulio Cesare Procaccini et Simon Vouet. Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Sainte Famille (vers 1620-1625 ; huile sur panneau, 159 x 113 cm ; Milan, Collection privée) |

|

| Bernardo Strozzi, Vierge à l’enfant avec saint Jean (1620-1622 ; huile sur toile, 158 x 126 cm ; Gênes, Musées de la Strada Nuova - Palazzo Rosso) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Vierge à l’enfant avec un ange (vers 1613-1615 ; huile sur panneau, 36,5 x 31 cm ; Naples, Museo di Capodimonte) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Fuite en Égypte (vers 1606-1607, huile sur toile, 40 x 21 cm ; Bologne, Pinacoteca Nazionale) |

|

| Valerio Castello, Madone aux cerises (vers 1645 ; huile sur toile, 91 x 70 cm ; collection privée) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Dernière Cène (1618 ; huile sur toile, 490 x 855 cm ; Gênes, Basilique de la Santissima Annunziata del Vastato) |

|

| Matthias Stomer, Saül conjure Samuel de la sorcière d’Endor (vers 1639-1641 ; huile sur toile, 170 x 250 cm ; collection privée. Avec l’aimable autorisation de Robilant+Voena) |

|

| Luigi Miradori, connu sous le nom de Genovesino, Martyre de saint Alexandre (1630-1635 ; huile sur toile, 288 x 182 cm ; collection privée) |

|

| Gioacchino Assereto, La mort de Caton (vers 1640 ; huile sur toile, 203 x 279 cm ; Gênes, Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco) |

L’idée d’organiser une exposition dont le titre contient le nom du Caravage et qui, d’une manière que l’on n’oserait qualifier de provocatrice, conclut en affirmant qu’il est possible de trouver, dans l’histoire de l’art, des voies de développement alternatives et divergentes par rapport aux instances du Caravage, est toujours aussi intéressante, surtout si l’on considère que l’exposition a été organisée dans le cadre d’un projet de recherche sur le Caravage, L’exposition est toujours aussi intéressante, surtout si l’on pense que nous sommes littéralement submergés d ’initiatives qui se concentrent sur le nom du Caravage, aujourd’hui assaisonné à toutes les sauces, en oubliant presque qu’il y a eu des domaines qui, même immédiatement après sa mort, sont restés réfractaires à sa leçon. L’exposition ne nie pas que plusieurs peintres ligures ont été fascinés par le naturalisme du Caravage, mais ce dernier n’a jamais pu influencer profondément le cours de l’art génois, qui a préféré se tourner vers Milan (un autre centre qui n’a jamais fait mûrir une ligne caravagesque, ) et les Flandres, pour développer un art baroque complet, spectaculaire et tourbillonnant, qui trouve son apogée dans des artistes tels que Valerio Castello, Domenico Piola, Gregorio De Ferrari, Giovanni Battista Carlone et Grechetto. Des thèmes qui peinent à s’imposer au grand public, subjugué par le lourd et pressant marketing caravagesque, et qui surtout n’avaient pas encore été résumés de manière aussi opportune dans une exposition centrée sur ces sujets.

Certes, l’exposition n’a pas la prétention d’approfondir avec une extrême minutie les événements artistiques de la Gênes du XVIIe siècle, si complexes qu’il semble impossible de les résumer dans une exposition d’une cinquantaine d’œuvres seulement, comme celle de la Gallerie d’Italia sur la Piazza Scala. À la rhétorique du génie absolu, aux expositions monographiques qui ne permettent pas de comparer les œuvres et aux habituelles banalités qui insistent presque toujours sur les mêmes thèmes, Le dernier Caravage oppose une exposition faite de dialogues, de récits croisés, d’événements apparemment secondaires et d’hypothèses destinées à susciter la discussion. À cela s’ajoutent des mises en scène qui, dans certains passages, deviennent même spectaculaires (deux moments surtout: la comparaison entre les trois Martyrs de Saint Orsola et laCène de Procaccini) et un bon catalogue où se distinguent l’introduction incisive de Morandotti, le résumé des vicissitudes des frères Doria par Piero Boccardo et la “ défense ” du caravagisme génois par Maria Cristina Terzaghi. On peut donc dire que la provocation a réussi et que nous avons eu droit à une exposition de haut niveau, dont on parlera sans doute encore après la fermeture de l’exposition.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils

automatiques.

Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au

programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.