La révolution des cercles chez Marina Apollonio

Le mot “abstractionnisme”, dans le domaine artistique, risque d’être un mot vide de sens. Et ce n’est pas parce qu’à l’inverse, “figuratif” a du sens. Bien au contraire. Il s’agit d’une confusion imposée par les avant-gardes qui, ayant foi en la nouveauté, considéraient les formes d’art que la tradition nous avait transmises jusqu’à presque la fin du XIXe siècle comme un fardeau dont il fallait se débarrasser au profit d’une liberté totale. Détruire était une sorte de négation du principe qui définit les mythes : ils servent à raconter quelque chose qui manque à notre conscience historique, ils guérissent une amnésie concernant l’origine d’une histoire(in illo tempore). Si l’abstraction, tout au long du XXe siècle, a également été une sorte de moment hyperbare, de purification des scories du passé, d’un autre côté, la tabula rasa a introduit par la fenêtre ce qui avait été mis à l’extérieur de la porte. La théorie des catastrophes, sur le plan historico-culturel, n’est rien d’autre que cela : détruire pour continuer, Aufhebung, une situation que nous avons héritée conceptuellement de Hegel, qui définit l’essence de la dialectique, la rencontre de significations opposées, mais aussi de Nietzsche, qui dans Zarathoustra la considère comme l’étape nécessaire : c’est-à-dire détruire d’abord pour reconstruire ensuite. C’est finalement l’un des principes cardinaux de la modernité des XIXe et XXe siècles. Et l’abstractionnisme représente ce nouveau départ (la catastrophe, en fait, par rapport à la tradition de l’art). Une origine qui ne nous est pas transmise par l’histoire, mais par un acte de fondation, le nouveau en fait, dont les règles, comme dans l’avant-garde, sont fixées par le sujet qui célèbre ce nouveau départ comme un geste qui dépasse tout héritage antérieur. L’abstraction, dans l’art, est devenue son idéologie, reflétée dans une conceptualité qui, en faisant appel à la science, aux mathématiques et à l’autonomie lyrique par rapport à toute représentation de sens, permet l’expression totale de l’imagination humaine dans une sphère de pure immanence, ne cherchant plus de justification dans un espace au-delà du visible, dans la transcendance. Le spirituel dans l’art, c’est cette possibilité de trouver l’au-delà dans le temps, c’est-à-dire dans la vie réelle.

Après avoir surmonté la diatribe entre réalistes et abstraits en un temps relativement court, une dizaine d’années, qui avait déjà émergé pendant la période fasciste sans toutefois atteindre les niveaux conflictuels de l’après-guerre, où les idéologies ont jeté de l’huile sur le feu, toutes les prémisses qui donnaient une identité aux deux factions, et à l’art en général, sont devenues une source d’inspiration. aux deux factions, et aux différents sous-groupes, étaient intenables à la lumière du fait, aussi évident qu’il est évident, que la catégorie même de l’informe, chère à l’existentialisme du non-être, ne tend pas vers la non-forme, mais plutôt vers une forme de l’informe - une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme, une forme de la forme. une forme de l’informe - une querelle qui, de part et d’autre, a vite usé les mêmes concurrents, aussi parce que le risque pour tous était la politisation de l’art condamné, comme le disait Vittorini à Togliatti, à jouer le pipeau de la révolution (un thème également abordé par Benjamin dans son essai sur la Reproductibilité technique de l’art, où il mettait en évidence la reproductibilité technique de l’art là où il n’y avait pas de forme, mais une forme de l’informe), et que les mêmes concurrents se sont retrouvés dans la même situation. où il souligne le passage de la valeur religieuse à la valeur politique de l’œuvre d’art et identifie une relation spéculaire dans le rapport entre l’art et le totalitarisme). Les artistes ont vite compris qu’ils ne voulaient pas être l’expression d’une pensée politique, leur seul but étant l’art et sa libre expression. Personne ne peut penser que dans l’abstraction lyrique, dans l’informe de Wols, il n’y a pas de forme ; au contraire, elle effectue la descente héroïque dans le non-être, presque un descensus ad inferos ou catabasis dans les limbes où l’art perd sa prérogative d’engendrer quelque chose qui lutte contre la mort que tout soumet à la destruction. De même, on ne peut nier ces valeurs archaïques et archétypales qui font des formes ovales des Otages de Fautrier un exemple de structure profonde qui, de la minéralisation de l’organique, laisse émerger “quelque chose d’humain”. Chez Wols, le désespoir lucide (existentialiste) de la destruction démolit toute prétention à l’anthropomorphisme dans l’art (ce n’est pas un hasard s’il a illustré plusieurs œuvres de Sartre) ; tandis que chez Fautrier, le désespoir devient un espoir archéologiquement fondé. Et, pour donner un dernier exemple, la peinture de Pollock ne nie pas non plus la forme, le dripping lui-même est le principe par lequel la Gestalt se traduit dans le geste pictural. Et je pourrais continuer avec un autre artiste absolu du XXe siècle, Rothko, dont la superposition spatiale et architecturale des couleurs offre la distillation la plus pure et en même temps la plus réelle de la forme abstraite qui devient habitable à travers l’intuition mystique. Rothko est en effet le peintre qui refuse de manière péremptoire et magique la perte d’aura prophétisée par Benjamin : plus que tout autre, en effet, sa peinture s’éloigne de la reproductibilité technique. Et elle réaffirme l’unicité de l’art.

Sous quelle idée de l’abstraction se cache donc l’œuvre de Marina Apollonio, dont la Collection Guggenheim de Venise présente une importante exposition anthologique jusqu’au 3 mars ? Fille d’Umbro Apollonio, important critique de l’après-guerre qui dirigea les Archives historiques de la Biennale de Venise, Marina appartient en effet à l’époque qui suivit la refonte esthétique du milieu des années 1950 - qui marqua aussi la fin déclarée du néo-réalisme par Rossellini en 1954 - où, ayant surmonté (plus par fatigue mentale que par victoire franche) les difficultés de l’abstraction, l’œuvre de Marina Apollonio s’inscrit dans la continuité de l’histoire de l’art et de la culture. mentales plutôt que de victoire ouverte) les polémiques inutiles entre réalistes et abstractionnistes, une recherche des fondements “scientifiques” de l’art, dans les dimensions optiques et perceptives qui ouvrent l’esprit à des formes intemporelles sans signification représentative, s’est affirmée entre les années 1960 et 1970. Une métaphysique immanente, paradoxalement, qui s’appuie sur les structures profondes de la recherche gestaltiste, sur les archétypes qui agissent, aurait dit Warburg, comme des traces mnésiques, des mémoires sédimentées dans l’évolution humaine, et sur leurs stratifications qui se révèlent plus complexes à mesure que la recherche sur les formes et les interactions à travers la lumière et la couleur devient une sorte de descensus in profundo.

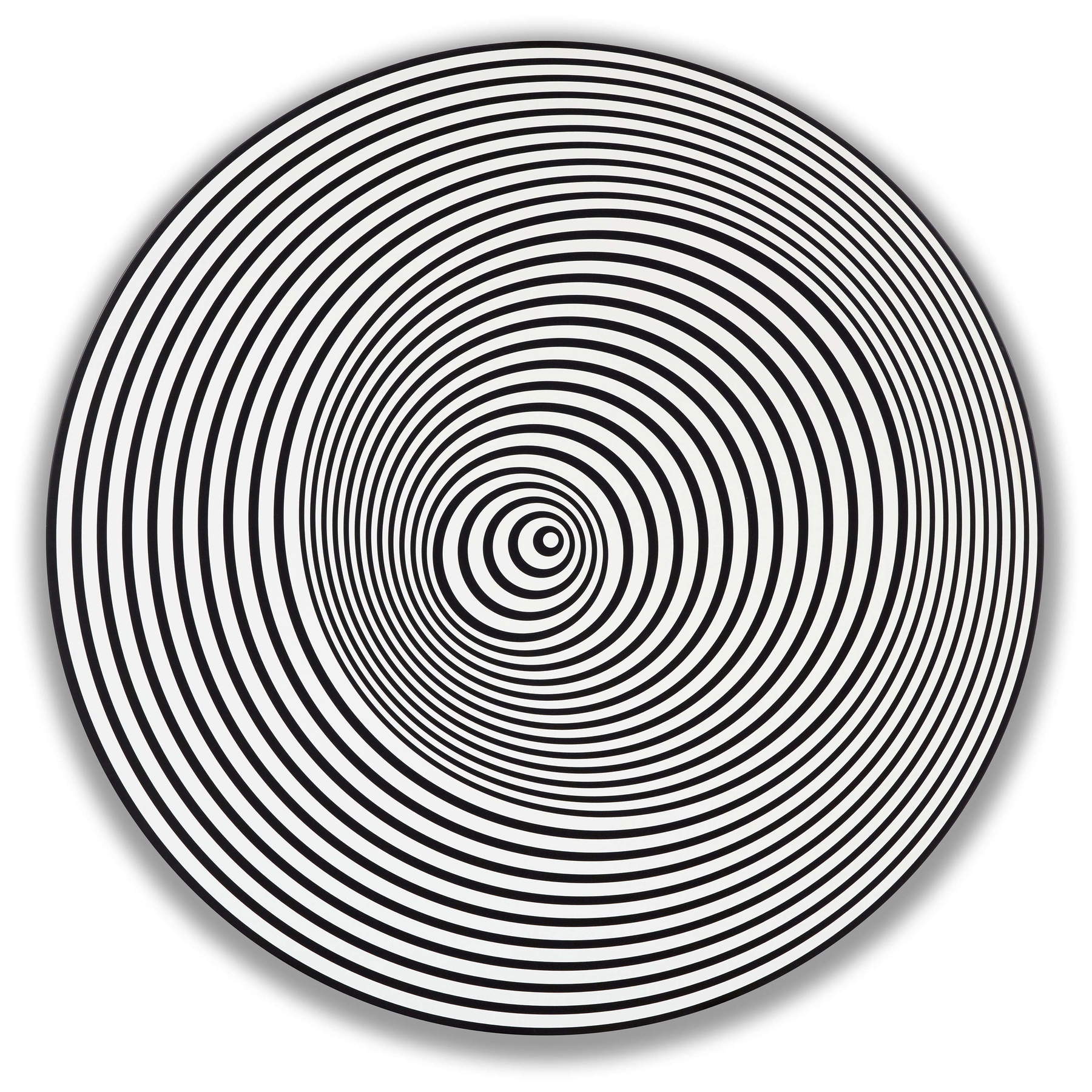

Avant d’entrer dans les détails du travail de Marina Apollonio, il convient de noter que son abstractionnisme n’a pas de lien direct avec l’abstractionnisme lyrique théorisé par Carlo Belli avec le “manifeste” Kn qui a alimenté les recherches d’artistes tels que Soldati, Veronesi, Reggiani, Radice, Rho et d’autres. Par rapport à cet abstractionnisme lyrique, Marina Apollonio regarde ailleurs, par exemple vers Marcel Duchamp et son court métrage Anémic cinéma de 1926, ou vers les Rotoreliefs de 1935, qui tournent pour créer des espaces hypnotiques, œuvres que Duchamp appelait “divertissements visuels”. Comme le souligne également la commissaire de l’exposition, Marianna Gelussi, l’attitude de Marina Apollonio, encore aujourd’hui à l’âge de 84 ans, est joviale et ludique, son regard ironique et doux la représente. Une manière d’être qui appartient aux esprits dont le travail - fait de pensée, d’imagination et de chiffres - rend possible un espace libre de ce que nous pourrions appeler le frottement du temps, qui agit sur nous comme une abrasion tragique.

Saint Augustin avait déjà expliqué que le temps est une chimère insaisissable. Et il est assez amusant que dans les Confessions, il commence à parler du temps en partant de la question : qu’a fait Dieu avant de se consacrer à la création ? Mais Dieu n’est-il pas au-delà de toute mesure et donc également au-delà du temps ? Augustin sait que la chimère a trois visages : un passé qui n’est plus, un futur qui n’est pas encore et un présent qui s’écoule dans le passé. Pourtant, si nous en parlons, cela signifie que, d’une manière ou d’une autre, ces intervalles existent : “Nous percevons les intervalles de temps, nous les comparons les uns aux autres, nous définissons ceux-ci comme plus longs, ceux-là comme plus courts” et la mesure du temps en fait “notre perception”. Ainsi, le présent, le passé et le futur sont dans notre psychisme, mais ne sont pas en eux-mêmes. Augustin a anticipé de quinze siècles le grand philosophe français de la conscience, Henri Bergson, qui, en discontinuité avec le flux pérenne des choses, a cherché à définir le temps de l’existence. Preuve de la non-linéarité et de la non-progressivité du développement historique, comme l’élan vital qui se manifeste dans la liberté, l’élan vital altère le continuum temporel du temps chronologique, comme un conatus existentiel qui interrompt la forma fluens.

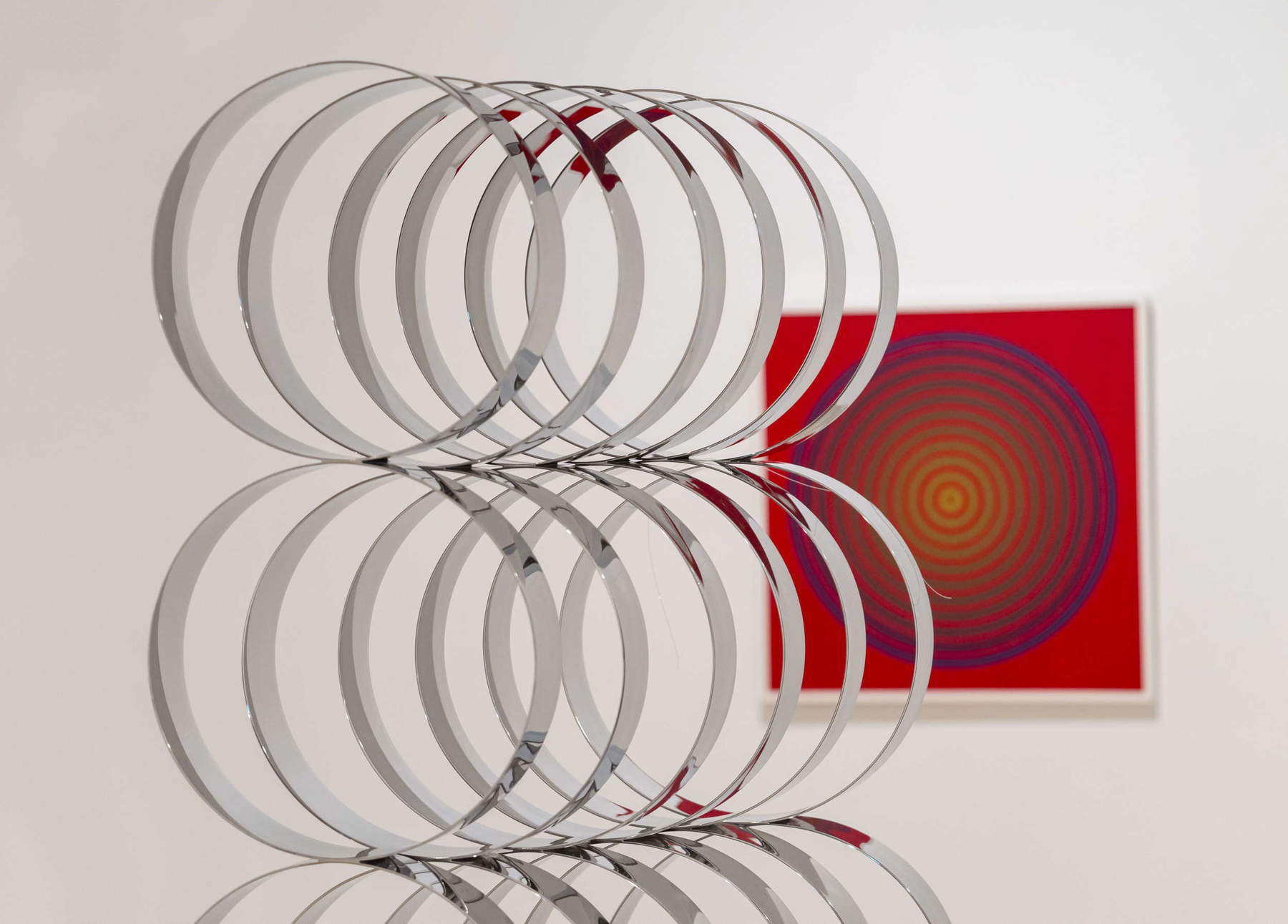

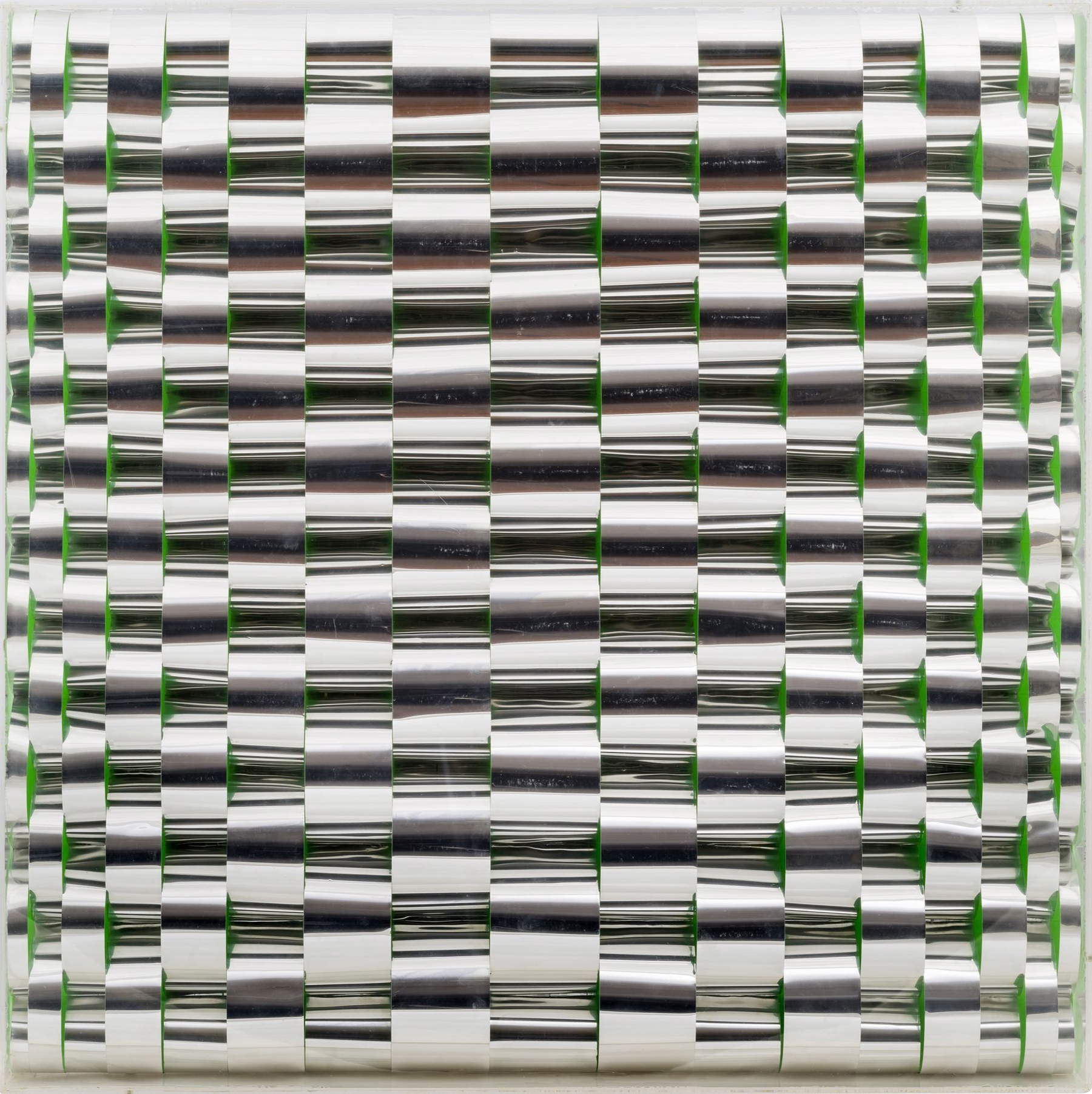

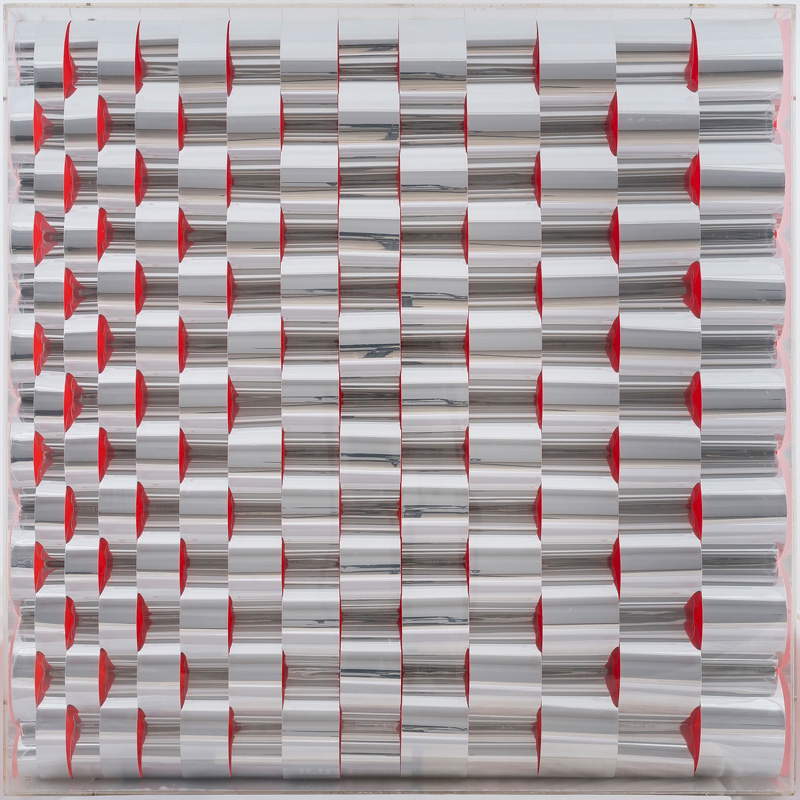

L’exposition de la Collection Guggenheim, déjà dans son titre Beyond the Circle, nous dit que nous ne sommes pas en présence d’une forme fermée. Nous sommes plutôt en présence d’une “immanence” aristotélicienne et d’une conceptualité en quelque sorte cartésienne, puisque pour Apollonio le cercle est la condensation de l’œuvre qui s’ouvre vers le spectateur, comme la Méthode l’est pour le penseur français de la philosophie. Apollonio est l’un des rares artistes de la collection Guggenhein encore en vie, et continue à produire des œuvres à Padoue où elle vit. Sa rencontre avec Peggy Guggenheim a eu lieu en 1968 et la collectionneuse américaine lui a commandé l’œuvre Rilievo n. 505, composée de bandes d’aluminium entrelacées qui génèrent une surface dynamique et ondulante sur un fond peint qui capte la lumière.

Bien que l’artiste continue encore aujourd’hui à expérimenter (quelques œuvres récentes sont également exposées), la saison où son travail exprime une innovation poétique est celle des années 1960 et 1970 ; une époque, comme le souligne Cecilia Alemani dans un entretien avec Apollonio, où les femmes qui voulaient être artistes étaient soumises aux préjugés masculins. L’exposition comble donc une dette en ajoutant à l’histoire de l’art italien et international de la seconde moitié du XXe siècle une pièce jusqu’ici peu étudiée.

L’art programmé comme intuition au niveau optique et vérification sur la base d’un système mathématique. On l’a dit avant la Gestalt. Il s’agissait de réinitialiser “l’écart entre l’image et l’existence”, de dépasser ce que l’informel représente, de rendre visible le devenir continu de la réalité. Serait-ce une manière angoissée de s’opposer au présent, au moment tragique de la vie qui peut s’achever à tout moment, une réaction consciente au bouleversement cyclique et aveugle qui domine la nature ? Une échappatoire, en somme, à l’éternel retour de l’identique nietzschéen, qui est alors une déclinaison du royaume des mères que Goethe place à la fin de la galerie de Faust.

L’histoire artistique d’Apollonio commence lorsqu’en 1964 il remporte le prix Chiodo d’oro à Palerme avec Rilievo sbarra 04, aujourd’hui perdu. Depuis l’année précédente, le cercle est déjà sa forme préférée. Cependant, je ne crois pas que l’on puisse comparer la ligne droite de Mondrian et la ligne courbe d’Apollonio, comme l’indique le catalogue. En effet, l’empreinte qui marque l’approche des formes abstraites chez l’un et chez l’autre est très différente et, en définitive, les grilles colorées de Mondrian cachent toujours, sous l’apparence abstraite, une réalité “de la nature” transfigurée dans ses structures et ainsi recréée ou, si l’on veut, rachetée dans la beauté d’une forme qui dépasse toute immanence grâce à des lignes pures et des couleurs fondamentales.

En ce qui concerne la couleur présente dans les œuvres d’Apollonio, on fait appel aux maîtres de l’abstraction où la couleur est l’élément fondateur ou ontologique de la forme : Josef Albers et Victor Vasarely, tandis que pour la sphère plastique-sculpturale, Naum Gabo et Anton Pevsner. Pour le dynamisme et les formes en noir et blanc, un autre nom qui semble avoir compté, outre celui de Duchamp, est celui de Moholy-Nagy (et de sa femme Lucia, d’origine pragoise, dont la photographie a influencé l’expérience du Bauhaus, même si elle est peu valorisée dans les livres d’histoire).

Le cercle, selon Kandinsky, est la forme la plus humble mais la plus décisive. Et Marina Apollonio s’est toujours promenée armée d’un compas. Qui devient sa forma mentis, comme la Methode l’est pour Descartes lorsqu’il réfléchit. Le cercle, éternel retour certes, mais toujours différent, se distingue dans le catalogue. Une sorte d’intervalle entre la forme structurelle et la dimension poétique où la couleur nourrit l’imagination tandis que la rotation génère l’illusion qui conduit le spectateur à une hypnose dans l’espace.

Le premier à ressentir la crise de l’Arte Programata fut Germano Celant, qui avait rencontré très tôt Apollonio et ce monde de l’art, et qui, dès 1968, s’en détacha en lançant une nouvelle idée merveilleuse : l ’Arte Povera. Selon le jeune critique, cette idée s’opposait à l’art “complexe” du “microcosme abstrait (op)”, du pop et du minimal, qui, avec une “attitude riche”, opère à l’intérieur du “système”, “se lie à l’histoire, ou plutôt au programme, et sort du présent”. (Celant a peut-être voulu répondre de cette manière au livre d’Argan, Salvation and Fall of Modern Art, qui dénonçait en 1964, en tant que critique de la société de consommation naissante, l’incapacité de l’art contemporain à générer une véritable transformation). L’utopie de l’alliance entre la culture et les forces de production de la société industrielle (crise du design) disparaît. La “mort de l’art”, considérée par Argan comme le développement d’une nouvelle architecture du système, est la conséquence de la persistance de la mentalité capitaliste qui nie, en fait, la possibilité d’un progrès qui est la libération de l’esprit. d’un progrès qui est la libération des classes subalternes et la réalisation de l’égalité sociale (serait-ce la raison pour laquelle la gauche, des années 1980 à aujourd’hui, a été une force “conservatrice” plutôt qu’un créateur de changement ?).

L’art programmé n’a pas donné l’impression de faire partie de cette facilitation de la consommation qui sert le marché. Il est en quelque sorte un oxymore : ludique et difficile, hypnotique et scientifique. Une forme immanente d’aspiration à l’absolu. Et Apollonio de confirmer : “L’art programmé... n’est pas seulement l’objet géométrique et bien exécuté. L’intuition est libre, totalement libre, et la programmation est un fait conséquent d’opération selon des principes d’économie et de fonctionnalité. Le non-géométrique et l’absurde sont valables s’ils sont programmés”. C’est-à-dire que la perfection pour la perfection instille l’art (comme l’art pour l’art, elle le rend pléonastique et vide).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.