La biennale de Venise, une bien-pensance. Un lait de rêve tourné vers le passé

Parmi les plus de quatre cents œuvres qui composent The Milk of Dreams, l’exposition internationale de la 59e édition de la Biennale de Venise, il en est une qui en résume toutes les contradictions: Il s’agit d’un groupe sculptural de la jeune artiste allemande Raphaela Vogel intitulé Können und Müssen et représentant un énorme pénis, défiguré par diverses afflictions (une série de plaques attachées à l’énorme membre les identifie toutes une à une), et tiré sur un pauvre char en acier par cinq paires de girafes. Le catalogue nous fait remarquer que la puissante tige molle est tirée par les girafes “avec arrogance, comme s’il s’agissait d’un noble aristocrate ou du membre d’une famille royale imaginaire” (notez le chef-d’œuvre de comique involontaire du traducteur du dossier de Maria Wills), et que “en se plaçant dans le domaine du fantastique, l’humour de la composition de Vogel propose un autre effet: dans la vision de l’artiste, le corps fragmenté fait l’expérience de ses propres expériences”. L’œuvre voudrait ironiquement faire référence au principal un-können de l’organe sexuel masculin, le dysfonctionnement érectile, sans doute pour souligner la distance entre capacité et nécessité ou je ne sais quoi d’autre (c’est en effet une œuvre qui laisse place à l’interprétation, il faut le reconnaître), mais ce qui est le plus frappant, ce sont les réminiscences du XVIe siècle que cette image rappelle: Il est curieux de rappeler que la première masse colossale traînée en procession est née d’une invention de Francesco Salviati, dont nous avons perdu le dessin original, mais que nous connaissons parce que l’image nous a été transmise par un graveur du XVIIIe siècle.

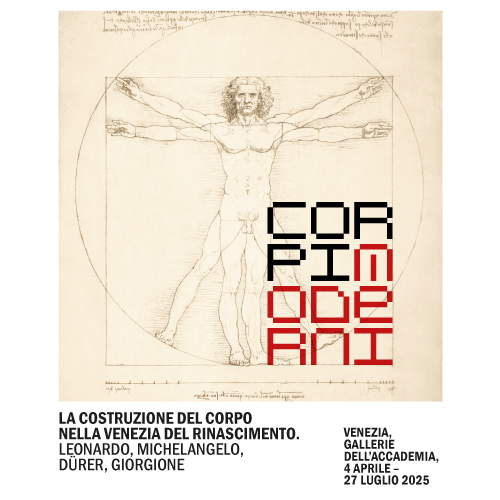

Selon les déclarations programmatiques de la commissaire Cecilia Alemani, The Milk of Dreams entend nous présenter “des mondes faits de nouvelles alliances entre différentes espèces et habités par des êtres perméables, hybrides et multiples”, pour s’opposer à “l’idée de la Renaissance et des Lumières de l’Homme moderne, en particulier du sujet masculin, blanc et européen, comme pivot immobile de l’univers et mesure de toutes choses”. Nous avons déjà discuté, dans ces pages, de la superficialité de cette approche d’un sujet qui, dans son rapport à la Renaissance, aurait mérité moins de superficialité, et en ce sens le triomphe du phallus de Salviati apporte une confirmation supplémentaire: combien cette image était plus moderne et originale, comparée à la terne procession de Raphaela Vogel ! À l’époque, dessiner un belinus mastodonte porté en triomphe comme un empereur (et d’ailleurs aussi mou que celui de Vogel: les motivations sont probablement les mêmes), aussi goliardes soient-elles, c’était aussi, dans une certaine mesure, se moquer d’une classe dirigeante qui fondait son prestige sur le sérieux de ces images (pensons aux Triomphes de César de Mantegna), c’était se moquer des conventions artistiques de l’époque et de ceux qui les exploitaient à des fins de célébration, c’était aussi s’en prendre à des confrères et à des intellectuels enclins au pouvoir. Au contraire, le travail de la jeune artiste allemande non seulement se prend très au sérieux (le catalogue de sa première exposition regorgeait des habituelles citations à Deleuze et Guattari, désormais bons à tout faire), mais sert aussi à conforter la vision qui sous-tend Le lait des rêves. Le Triomphe du Phallus de Salviati était une œuvre anti-establishment, Können und Müssen se situe dans la zone de confort plus confortable du politiquement correct qui imprègne cette Biennale. Le Triomphe du Phallus de Salviati a circulé de manière privée et secrète (à tel point qu’aujourd’hui l’original ne nous est même pas parvenu), Können und Müssen se trouve dans la zone la plus centrale du lieu d’exposition le plus institutionnel du monde. Salviati a défié, Vogel s’est contenté de commenter. Salviati giflé, Vogel s’aligne, proprement, sur le moralisme de la Biennale de Cecilia Alemani.

Bien sûr, il serait ridicule, ou du moins naïf, de supposer qu’une Biennale de Venise devrait subvertir: ce n’est pas le lieu. Il suffit de demander à Vadim Zakharov, l’artiste russe qui s’est tenu devant le pavillon russe le premier jour du vernissage et a protesté contre son propre pays: il a été immédiatement expulsé par le service de sécurité sans grand bruit et sans que personne ne prononce un mot de défense, même minime et circonstanciel, à son égard. En d’autres temps, les artistes exposants auraient mis la Biennale sens dessus dessous. Quoi qu’il en soit, même si ce n’est pas le lieu pour aborder des questions gênantes, il est toujours légitime d’attendre qu’une Biennale de Venise puisse anticiper ou apporter des réponses, au lieu de poursuivre ou, comme dans le cas de The Milk of Dreams, de partir d’une logique simpliste et tacite de règlement de comptes contre des siècles d’histoire de l’art dominée par les hommes. Et pourtant, le même échafaudage philosophique censé soutenir l’exposition aurait offert des indices sur lesquels tenter une avancée: dans l’essai Posthuman Critical Theory de 2017, traduit en italien dans le catalogue de l’exposition, sorte de mise à jour, si l’on peut dire, par rapport à l’ample et programmatique The Posthuman de 2013 (publié en italien seulement en 2020), Rosi Braidotti s’interroge sur la construction d’un “nous” posthumain qui tienne compte du fait que ce même “nous” n’est pas un élément monolithique, “[...] en termes de positionnement, de pouvoir, de responsabilité, de capacité d’action et d’action”.en termes de positionnement, de pouvoir, de responsabilité, de potestas et de potentia“, et que la construction d’une collectivité transversale nécessite la ”formation d’un nouveau sujet politique, c’est-à-dire le projet d’assembler un peuple manquant“. Braidotti esquisse une réponse en imaginant ”des communautés hétérogènes d’humains et de non-humains, alliées sur la base de la reconnaissance d’une interdépendance mutuelle et réciproque“. Voilà, en résumant et en prenant comme référence les mots du philosophe italo-australien qui délimitent le mieux une perspective sur laquelle aurait pu se greffer un dialogue avec les œuvres d’art, peut-être le problème principal sur lequel l’exposition aurait été appelée à raisonner. Fixer à travers l’art les points de ce ”nouvel agenda social post-humain" dont Braidotti parlait dans son livre de 2013. C’est-à-dire imaginer et anticiper des schémas de pensée et des mentalités différents, des modes de vie nouveaux et futurs selon des perspectives qui écartent la centralité et l’universalité des hypothèses anthropocentriques.

Il aurait donc été intéressant, dix ans exactement après la treizième Documenta, organisée par Carolyn Christov-Bakargiev, qui avait déjà tenté de se libérer de l’anthropocentrisme en faveur d’une perspective qui incluait ce que la commissaire appelait les “créateurs inanimés du monde” (et d’une manière encore plus provocante que l’édition de cette année de la Biennale, surtout si l’on considère le fait que Christov-Bakargiev s’interrogeait sur les intentions politiques potentielles d’une fraise), d’essayer de reconfigurer l’exposition The Milk of Dream, Biennale de Venise 2022, pour qu’elle devienne un lieu de rencontre et d’échange entre les artistes, les artistes et la société civile: c’était une façon d’essayer de reconfigurer les objets inanimés comme faisant partie de nos vies sociales), que The Milk of Dreams s’était résolu en une réflexion plus étendue sur le présent plutôt qu’en une grande relecture du passé avec une certaine projection sur le contemporain. Il est intéressant de noter que les artistes vivants représentent un peu plus de la moitié de l’exposition, et que souvent, pour les artistes encore parmi nous, des œuvres historiques ont été apportées. L’éléphant dramatique de Katharina Fritsch dans l’ouverture des Giardini est frappant, mais incarne-t-il encore, trente-cinq ans plus tard, une actualité si urgente qu’il devrait presque être élu comme un manifeste ? Qu’a-t-il à dire sur le contenu de l’exposition, sinon que l’éléphant est un animal à l’organisation sociale matriarcale et qu’il devient ainsi tout simplement le symbole d’une exposition qui, sur 213 artistes, compte 191 femmes ? Sans aller trop loin dans une hypothétique cartographie des thèmes abordés dans l’exposition, les animaux de Bertozzi&Casoni semblent bien plus éloquents et urgents aujourd’hui, pour ne citer que le premier exemple qui me vient à l’esprit. Et qui les peintures tricotées de Rosemarie Trockel, que le public rencontre immédiatement après la bête de Fritsch, provoquent-elles encore aujourd’hui ? Qu’ajoutent ou disent différemment les tonnes d’art brut qui font rage dans toutes les salles et colonisent les foires du monde entier chaque année depuis un certain temps ? Quel est l’intérêt d’une réinterprétation féministe du surréalisme ? Dans sa seule contribution au catalogue (une interview), Alemani écrit qu’au-delà de son intérêt personnel, il est “stimulant de constater comment, ces dernières années, l’historiographie du surréalisme a jeté une lumière nouvelle sur le rôle des femmes et de la sexualité au sein des mouvements d’avant-garde”: Certes, si l’on considère les “dernières années” comme une période commençant dans les années 1980, l’observation est pertinente, mais des doutes subsistent quant à cette revisitation décontextualisée et tardive par rapport aux réalisations de longue date de chercheurs tels que Whitney Chadwick (qui a commencé à étudier le surréalisme féminin dans les années 1980), Penelope Rosemont, Gwen Raaberg, Mary Ann Caws. Était-il vraiment nécessaire que la Biennale de Venise rencontre Leonora Carrington, Remedios Varo ou Leonor Fini ?

Dans la vaste équipe composite qui a accompagné Cecilia Alemani dans l’organisation de l’exposition, il n’y a qu’un seul historien de l’art, formé à l’histoire de l’art latino-américain, et les résultats sont évidents. Les cinq petites expositions pompeusement appelées “capsules thématiques” et destinées à enrichir la Biennale “avec une approche transhistorique et transversale qui retrace les similitudes et les héritages entre des méthodologies et des pratiques artistiques similaires, même à des générations d’écart”, sont en réalité cinq petits désastres: des fouillis disgracieux consacrés à l’accumulation de matériel souvent de moins bonne qualité, présentés sans aucun semblant de linéarité, naïfs et superficiels dans leurs prémisses et leurs conclusions. La première des capsules, Le berceau de la sorcière, celle où se rencontrent les œuvres de Leonora Carrington, part de l’idée que les artistes réunis dans les vitrines créées par Formafantasma “adoptent les thèmes de la métamorphose, de l’ambiguïté et de la fragmentation pour contrer le mythe du moi cartésien, unitaire et de facto masculin, en rejetant de manière décisive l’idée de la Renaissance selon laquelle l’homme est le centre du monde et la mesure de toutes choses”. Il faut une bonne dose de banalisation pour en arriver à des affirmations aussi granitiques, à une vision aussi manichéenne d’une histoire en réalité beaucoup plus nuancée: Il suffit de penser que l’art de Leonora Carrington, qui est aussi la divinité tutélaire de l’exposition, serait impensable sans l’engouement expressément déclaré de l’artiste pour les peintures de Paolo Uccello et d’Arcimboldo admirées dans les musées italiens ; il suffit de penser que sa gamme de couleurs aurait pris d’autres tonalités si la peintre anglaise n’avait pas gardé à l’esprit les Siennois des XIVe et XVe siècles, il suffit de penser qu’une œuvre comme Le jardin de Paracelse n’aurait pas vu le jour sans la fascination de Carrington pour la théorie du microcosme de la Renaissance et, en général, sans sa perception de la profonde complexité d’une période historique qui ne peut être réduite à un slogan. Nous revenons, en somme, au point de départ: au sentiment de revanche incarné par une culture de l’annulation vindicative et même plutôt manifeste, qui réduit l’histoire à sa plus simple expression, qui jette “l’idée de l’homme moderne de la Renaissance et des Lumières” dans la collection indifférenciée sans autre précision (il est d’ailleurs singulier qu’une prise de position contre les Lumières arrive à un moment de l’histoire où même les mouvements antiscientifiques les plus arriérés et les plus obtus revendiquent leur espace), comme s’il existait une seule idée de “l’homme moderne” couvrant deux siècles (le mot “Renaissance”, avec ses dérivés, n’apparaît que douze fois dans tout le catalogue, et la plupart des occurrences sont concentrées dans les descriptions des projets des pavillons nationaux inspirés par les artistes des XVe et XVIe siècles), et comme si chaque époque était un bloc de béton armé où il n’y a pas de place pour les tensions, les divergences et les pensées autres et conflictuelles. Même à la Renaissance, il y avait des artistes et des penseurs qui imaginaient une condition humaine soumise aux lois du cosmos et de la nature, et qui devait nécessairement s’accommoder du non-humain.

Et si nous ne comprenons pas qui étaient les femmes artistes cinétiques, “largement marginalisées par les cercles artistiques dominés par les hommes de leur époque” (Grazia Varisco, fondatrice du Gruppo T ? Lucia Di Luciano, fondatrice du Gruppo 63 et de l’Operativo R ? Marina Apollonio qui a fréquenté pratiquement tous les cercles de l’époque ? Laura Grisi qui, à l’âge de vingt-cinq ans, exposait chez Leo Castelli à New York et qui, peu de temps après, collectionnait les participations aux Biennales et aux Quadriennales ?), on comprend bien l’énorme contradiction entre, d’une part, une sélection qui ne prenait en compte que les femmes et, d’autre part, un art qui ne se souciait pas de telles polarisations: “Ce qui intéresse le programmé”, déclarait Lea Vergine dans la conférence séminale sur l’art cinétique en 1973, “c’est d’agir à l’intérieur du processus opérationnel, de promouvoir une méthodologie inter-formative, d’organiser des éléments linguistiques sans autre signification que celle employée par leur propre structure ; expliciter les structures perceptives qui soutiennent les images et les messages liés aux images elles-mêmes ; les relations entre les données primaires (déjà existantes) et les données construites ; l’œuvre en tant qu’échantillon typologique (au sens de modèle) ; la lutte contre la marchandisation de l’art, en déplaçant son activité dans une dimension didactique et dans une direction politique plus responsable”. Il s’agit de questions qui, bien entendu, ne tiennent pas compte de la tentative de circonscrire, en le sexualisant, le champ d’action de ceux qui ont travaillé dans ces années-là. En définitive, les “capsules”, à mi-chemin entre l’épitomé et la revendication, en tentant de donner au Lait des rêves un cadre “transhistorique”, révèlent toutes les lacunes d’une exposition qui peine à se présenter avec crédibilité dans son volet art-histoire.

Paradoxalement, les œuvres les plus fortes de cette Biennale semblent être celles où la condition de l’être humain s’exprime dans un retrait intime, souvent avec des accents d’inquiétude, comme c’est le cas dans la série Portrait de Kaari Upson, des portraits défigurés qui parlent de la relative précarité de la vie, ou comme dans les corps engloutis par l’eau de Miriam Cahn, exposés non loin de là, où les tragédies du monde passent “laissant les plus terribles atrocités” traverser la psyché de l’artiste, “sa main et sa toile”, informe la carte accompagnant le cycle unser süden. Et encore, les corps fragmentés de la jeune artiste vénitienne Chiara Enzo, peut-être la véritable révélation de cette Biennale, qui, dans de petites peintures à l’intonation hyperréaliste, représente des parties du corps blessées et tachées, mais aussi humides ou intactes, signifiant que notre peau est “limite et frontière”, “l’espace physique dans lequel notre interaction avec le monde commence et se termine”, dans un ensemble qui exprime à la fois l’intimité et l’anxiété. Dans le pavillon central des Giardini, où l’accent est mis sur le corps, l’état initial est clair: plus déroutante est en revanche l’approche de l’évolution de la “définition de l’humain”, qui est pourtant l’un des points du programme de l’exposition, car plusieurs questions restent en suspens dans une exposition fondée sur le paradoxe d’une redondance débordante qui effleure la surface sans jamais aller au fond des choses.

Le discours, aux Giardini, est celui de l’hybridation: Ainsi, dans une exposition qui effleure sans cesse la surface sans jamais parvenir à une conclusion satisfaisante, voici la femme-léopard de Cecilia Vicuña qui se rebelle contre les colonisateurs, voici les êtres insaisissables de Christina Quarles qui refusent toute identification, voici les corps extraterrestres d’Andrea Ursuta qui “évoluent progressivement vers les composants techniques d’un corps cyborg en constante mutation” et invitent ainsi le visiteur à poursuivre son voyage jusqu’à l’Arsenale où le mélange de l’humain et de la technologie est au centre de la réflexion. Non sans préciser, avec l’introduction magniloquente confiée à Brick House de Simone Leigh flanquée des collographies de Belkis Ayón (les œuvres de Leigh et Ayón sont d’ailleurs parmi les meilleures de l’exposition), que cette Biennale se veut, du début à la fin, une réparation titanesque, résipiscente et continue, Une Biennale bien polarisée, comme il convient à un produit imprégné de politiquement correct américain, et qui, avec une abondance de pléonasmes, précise ce qui était déjà clair dans les dernières éditions de la manifestation vénitienne, qui propose depuis longtemps les récits qui informent Le lait des rêves, et qui l’a fait dans le passé de manière plus urgente et plus pressante. Une exception est le cas de Simone Leigh (lauréate du Lion d’or: symptomatique est le fait qu’elle succède à Arthur Jafa dans le tableau d’honneur, qui travaille sur les mêmes thèmes, bien qu’à partir de perspectives évidemment différentes), qui avec sa Brick House intervient sur le thème de la statuaire publique en proposant une monumentalité alternative, célébrant la femme noire avec un grand bronze à un moment de l’histoire où le débat public sur les monuments est redevenu d’une grande actualité.

Les attentes placées dans un introibo aussi retentissant sont cependant déçues par la suite de l’exposition, dans un tour d’horizon de rhétorique post-colonialiste (comme celle de Candice Lin), de fausse archéologie (les œuvres d’Ali Cherri qui imitent les divinités assyriennes), d’œuvres qui relèvent parfois plus de l’artisanat que de l’art (les vases de Magdalene Odundo), de manifestes déjà-vus (la toute jeune Tau Lewis qui propose des œuvres assez semblables à celles de Caroline Achaintre, mais en pire), et où le discours sur les transformations du corps se poursuit, culminant avec les créatures de science-fiction de Marguerite Humeau, les machines sur tapisserie de Zhenya Machneva, les robots de Geumhyung Jeong, entre les visions optimistes d’une technologie qui “promet le perfectionnement infini du corps humain par la science”, écrit Alemani, et celles, plutôt sombres, d’un monde où les machines prendront le pas sur l’homme (il manque le troisième pôle, peut-être le plus urgent, qui s’interroge sur la durabilité, à ce rythme, du monde technologique que nous avons forgé au cours des dernières décennies). Viennent à la rescousse du visiteur, parmi les moments de fraîcheur épars, les peintures de Noah Davis, décédé en 2015 à l’âge de seulement trente-deux ans, des œuvres où l’imagination fait irruption pour décoincer tendrement un quotidien monotone, l’ironie d’Allison Katz, le “Photoshop du pauvre” de Jamian Juliano-Villani (comme il appelle lui-même son travail) où se rencontrent une nostalgie amère de ce qui a été et un présent omnivore et chargé d’informations, les photographies de Joanna Piotrowska qui montrent à quel point on peut être vulnérable même dans la sécurité d’un environnement domestique. À noter également le paysage final de Precious Okoyomon qui, avec son installation To see the Earth before the end of the world, construit une sorte de décor pour l’œuvre poétique d’Ed Roberson à laquelle elle emprunte le titre, nous rappelant qu’il n’y a pas de solutions de continuité entre l’être humain et la nature (sans laquelle nous ne pouvons exister), entre le fini et l’infini, et que la terre est manifestement capable de durer bien au-delà de l’être humain. Le recueil de paroles de Roberson s’ouvre sur une image apparemment tragique (“People are grabbing at the chance to see / The Earth before the end of the world, / The world’s death piece by piece each longer than we”), mais la question que le poète pose au lecteur est un défi: pouvons-nous nous améliorer avant qu’il ne soit trop tard ? Okoyomon, dans une installation qui réinterprète le passé de manière critique (avec des plantes de kudzu, une essence japonaise qui a été introduite aux États-Unis à la fin du XIXe siècle pour prévenir l’érosion des sols, avant de devenir un parasite et donc nuisible, et avec la canne à sucre qui fait allusion à l’esclavage), semble donner une réponse, bien que partielle: “une politique de la révolte et des révolutions écologiques”, écrit Wills.

Des révoltes et des révolutions qui ne trouveront certainement pas de bourgeons dans une Biennale répétitive et passéiste qui, à quelques repères près, ne parvient presque jamais à s’affranchir de son conformisme accommodant. Il est peut-être trop optimiste d’espérer que The Milk of Dreams nous oriente vers une forme d’action, mais s’il est vrai qu’une Biennale de Venise devrait être le moment de montrer au monde le meilleur des deux dernières années de la scène artistique contemporaine du globe, ainsi que le moment de réunir des artistes qui ont une certaine vision de l’avenir, l’exposition s’est révélée à ces égards manquante, plate, incisive et très insubstantielle. En voulant souligner un aspect positif, on pourrait dire que la conception désordonnée de l’exposition, la maigreur du commissariat en ce qui concerne la partie historique (et non pas, bien sûr, le choix des artistes en soi, dont beaucoup ont été sauvés d’un oubli injuste, mais la manière dont les cinq mini-expositions ont été conçues et réalisées) et la faiblesse du contenu en ce qui concerne les prémisses philosophiques sont en partie compensées par le caractère onirique du parcours conçu par Cecilia Alemani, qui motive la nature ouvertement optimiste de l’exposition et est au moins tout à fait cohérent avec le titre. Les artistes de la Biennale de Venise 2022 rêvent, ils rêvent d’une humanité différente et nouvelle, et ils le font plutôt bien.

Beaucoup plus banales, cependant, sont les logiques de pouvoir qui persistent même dans The Milk of Dreams: sans parler du fait que le néo-surréalisme dont on trouve plusieurs exemples dans l’exposition (de Louise Bonnet à Cecilia Vicuña, de Christina Quarles à Sheree Hovsepian, de Hannah Levy à Cosima von Bonin) est celui qui informe les tendances du goût américain aujourd’hui, il est intéressant de noter que, sur les dix galeries d’où proviennent au moins trois des artistes féminines exposées au cours de cette exposition internationale de la Biennale de Venise, huit sont dirigées par des hommes, sept d’entre eux blancs et occidentaux. La Biennale est donc bien contre l’homme blanc et occidental, mais si ce même homme blanc et occidental est toujours l’expression de la culture dominante qui dirige le marché dans lequel la plupart des artistes de la Biennale travaillent et sont reconnus, dans quelle mesure y a-t-il une congruence quand il s’agit du triomphe de l’art indigène, de l’art africain et ainsi de suite ? Et si ce même homme blanc occidental (ou plus précisément anglo-saxon) se rend compte qu’il est possible de faire du profit même sur la culpabilité, n’y a-t-il pas un minimum de contradiction ? La Biennale, a-t-on dit, n’est pas le lieu pour remettre en cause les systèmes de pouvoir, et cette année, elle n’est même pas le lieu pour réfléchir à d’autres modes de diffusion que les modes dominants, ou à d’autres systèmes et mécanismes de reconnaissance pour les artistes femmes. Bref, s’agit-il d’une autre forme de colonialisme ?

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.