by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), published on 23/11/2017

Categories: Bilan de l'exposition

/ Disclaimer

Compte rendu de l'exposition 'Alfabeto segnico. Barnils, Capogrossi, Perilli, Pijuan', au CAMeC La Spezia du 4 novembre 2017 au 7 janvier 2018.

En 1961, Feltrinelli publie l’un des textes les plus connus de Gillo Dorfles, le fondamental Ultime tendenze nell’arte di oggi: le premier chapitre de l’essai, qui entend offrir au lecteur un condensé de l’art contemporain à partir de l’après-guerre, est entièrement consacré à ce que Gillo Dorfles appelle la"peinture de signes“. ”C’est un fait“, écrit le grand critique, ”qu’à partir de l’immédiat après-guerre, dans divers pays et centres artistiques, à Paris comme à Tokyo, à New York comme à Rome, s’est imposé un genre de peinture fondé avant tout sur la rapidité d’exécution et sur l’utilisation prépondérante d’éléments graphiquement différenciés plutôt que sur l’étalement de grandes surfaces colorées". Les artistes du signe sont considérés comme les héritiers les plus immédiats des surréalistes: les éléments graphiques qui commencent à peupler leurs œuvres peuvent être lus comme une manifestation spontanée de cepur automatisme psychique que Breton considérait comme le moyen le plus immédiat d’exprimer le fonctionnement de la pensée. Et il serait vain de chercher dans les œuvres des peintres du signe une quelconque référence à la réalité, un lien avec une figuration connue, un lien avec le concret et le tangible. Le signe, bien que décliné de la manière la plus variée, selon des sensibilités différentes et souvent avec des buts et des inspirations opposés, est pourtant presque toujours impulsion, il est poésie, il est beaucoup plus proche de l’instinct que de la rationalité. Les signes, poursuit Gillo Dorfles, sont “complètement abstraits, complètement dépourvus de ”sens“ conceptuel (du moins évident) et aussi complètement détachés de toute référence à des figurations préexistantes, qu’elles soient de nature naturaliste ou symbolique”.

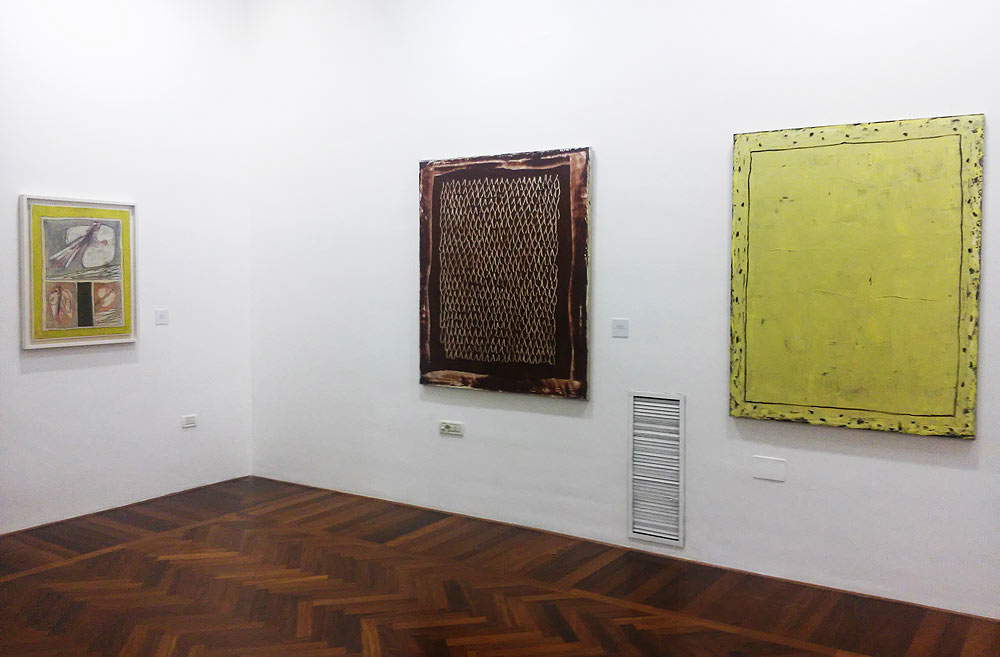

Il est toutefois possible de trouver des points communs, et c’est ce que tente de faire l’exposition Alfabeto segnico, qui présente au CAMeC de Spezia, après l’étape inaugurale à la Fondazione Stelline de Milan, les expériences de quatre artistes de générations différentes, à savoir Giuseppe Capogrossi (Rome, 1900 - 1972), Achille Perilli (Rome, 1927), Joan Hernández Pijuan (Barcelone, 1931 - 2005) et Sergi Barnils (Bata, 1954), pour esquisser une histoire de la peinture gestuelle de 1950 à nos jours, en démontrant son actualité (au cas où les exemples de plusieurs jeunes artistes qui ont pratiquement abandonné le langage des signes dans les années 1910 ne suffiraient pas), surtout dans le contexte d’une société qui, comme le rappelle le commissaire Alberto Fiz dans son essai introductif, utilise abondamment la communication gestuelle capable de véhiculer des concepts universels. L’utilisateur qui écrit sur les réseaux sociaux utilise des émoticônes et des autocollants pour transmettre des émotions, des humeurs: il s’agit d’une écriture universelle, pleine de sens. Il en va de même pour la peinture gestuelle: il serait vain de trouver, dans les œuvres d’un Capogrossi ou d’un Barnils, une “référence à des figurations préexistantes”. Leurs tableaux n’ont pas d’intrigue: ils ont un sens.

Pourtant, définir sans ambiguïté ce qu’est le signe est une tâche très difficile. "La galaxie du signe, écrit Alberto Fiz, est si complexe que l’on risque de s’y perdre, mais les constantes ne manquent pas dans un processus cognitif de conscience de soi où l’artiste impose sa propre trame qui ne nécessite pas le consentement préalable de l’observateur. L’artiste, en d’autres termes, crée une sorte d’alphabet (d’où le titre de l’exposition), potentiellement illimité, qui lui est propre, qui naît exclusivement de son sentiment, de son expérience, de ses émotions et qui, comme le remarquait Corrado Cagli en commentant en 1950 les œuvres de Capogrossi à l’époque de son “tournant du signe”, ne répond pas à un goût (et donc, pourrait-on ajouter, le signe est un espace de liberté), mais à une fonction: le signe comporte donc toujours quelque chose d’ineffable, qui ne relève que de la sphère la plus intime de l’artiste, mais qui est en même temps capable de transmettre aux observateurs, dans les espaces d’une sorte de récit qui prend la forme d’une rencontre, “la partie privée du rituel sans imposer un détachement entre le sujet et l’objet”, comme l’observe encore le commissaire de l’exposition. Quatre artistes, deux italiens et deux catalans (comme Joan Miró, précurseur de la poésie du signe), viennent au CAMeC pour établir les coordonnées du signe. Ils ont été choisis parce qu’ils sont paradigmatiques, parce qu’ils sont capables de proposer une comparaison entre différents contextes historiques, parce qu’ils sont également caractérisés par différents points de tangence, parce qu’ils sont animés d’une sensibilité vraie et profonde.

|

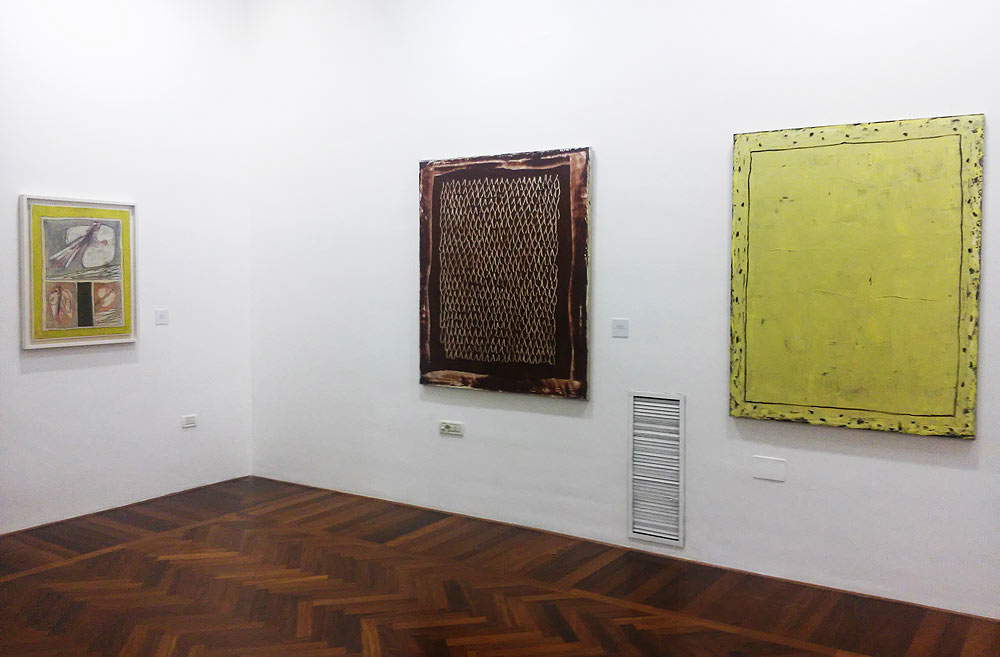

| Une salle de l’exposition Alfabeto segnico au CAMeC (La Spezia) |

|

| Une salle de l’exposition Alfabeto segnico au CAMeC (La Spezia) |

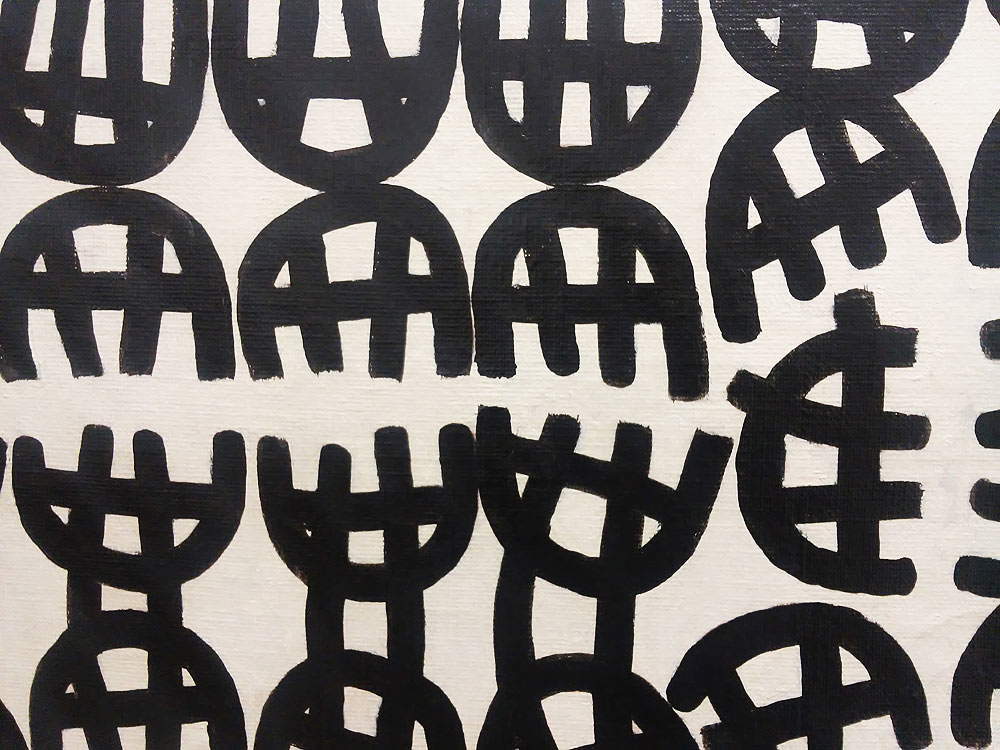

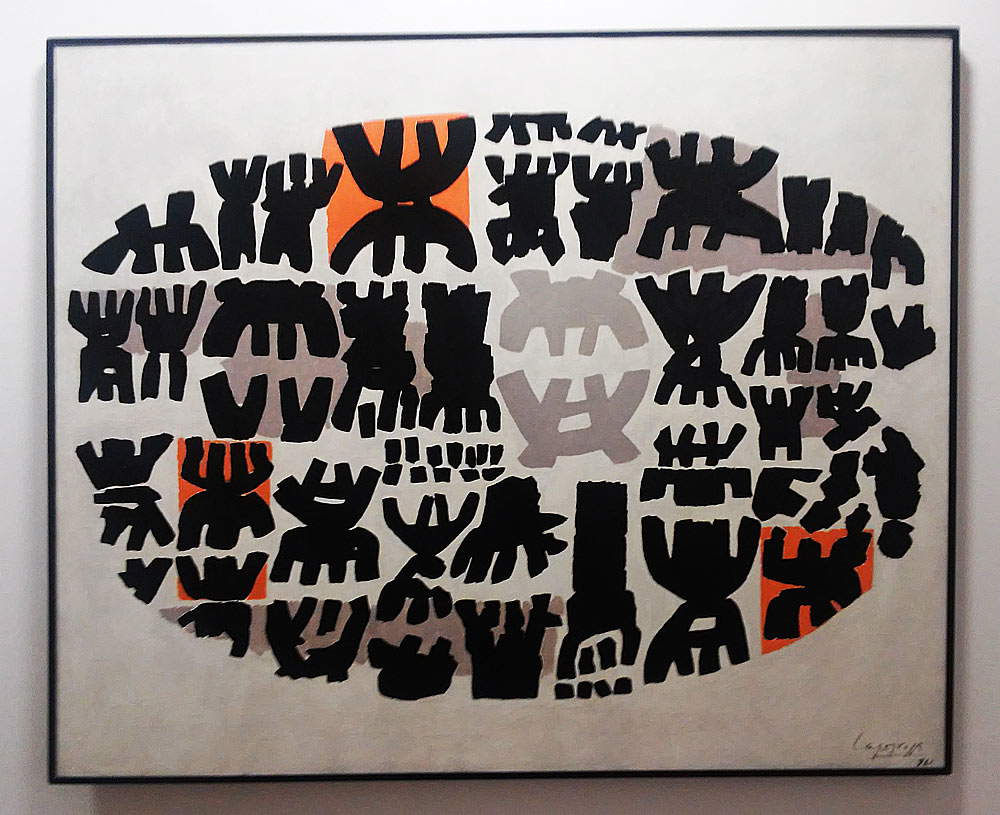

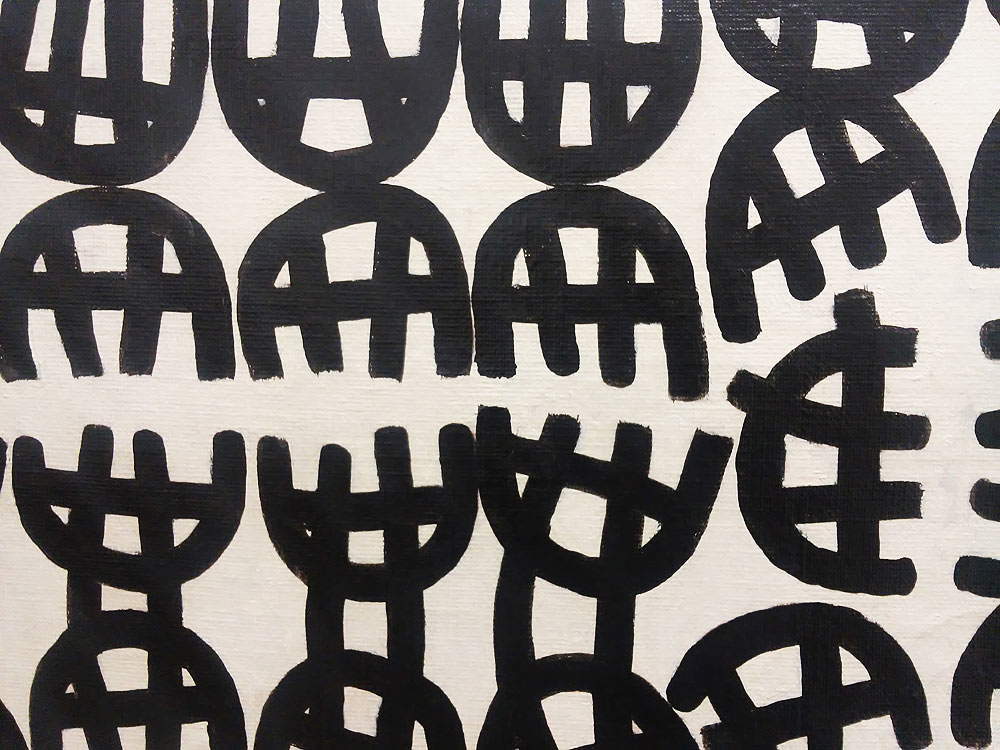

Giuseppe Capogrossi est un artiste sur lequel beaucoup ont écrit, et beaucoup se sont interrogés devant ses tableaux, depuis cette année 1950 fatidique où, à l’âge de 50 ans, il se présente à la Galleria Il Secolo de Rome avec des œuvres radicalement différentes de ce qu’il avait produit jusqu’alors: des signes abstraits et répétés qui semblaient insondables, loin des tableaux figuratifs que le peintre, formé dans le sillage de l’École romaine, avait exécutés jusqu’à ce moment-là. Ces œuvres sont semblables à Superficie 678 (Carthage), qui vient à l’exposition de La Spezia grâce à un prêt du MART de Rovereto et qui ne montre à l’observateur qu’un signe noir répété sur un champ blanc, presque comme s’il s’agissait d’un élément fondateur d’un code, d’une cartographie génétique. Ceux qui, à l’époque (et plus tard), ont essayé d’attribuer une référence concrète au signe typique de Capogrossi (un trident, une fourche, un peigne), comme l’a souligné son fils Guglielmo en 1990, ne se sont probablement pas trouvés devant ses œuvres en essayant d’adopter la même attitude que celle qui avait permis au peintre de produire des œuvres similaires. Capogrossi ressentait le besoin d’exprimer un espace intérieur: en d’autres termes, le signe était pour lui une façon d’exprimer une tension, une façon de percevoir la réalité sans nécessairement s’y référer avec des références concrètes. L’espace, pour Capogrossi, n’est pas seulement celui de la nature, de la réalité: il existe, en chacun de nous, un espace impossible à exprimer avec des éléments qui peuvent se référer à la sphère du perceptible. Les combinaisons de ce signe sont, pour Capogrossi, le moyen le plus approprié pour exprimer les tensions, les émotions, les agitations, les harmonies, les équilibres.

Brandi a affirmé qu’il n’y avait rien de plus problématique, mais aussi de plus simple, dans l’art contemporain que la peinture de Capogrossi. Il n’y a pas de sens caché. En fait, il n’y a pas de sens du tout, car tout est contenu dans ce seul signe. Brandi lui-même, pour expliquer le signe de Capogrossi, a utilisé l’image efficace du chiffre un qui contient en lui-même tous les chiffres: le code de l’artiste romain, ne devant se référer à rien, n’avait besoin que d’un élément de base dont l’itération suffirait à exprimer l’espace intérieur de l’artiste. Le signe est donc comme une molécule, une cellule, une note de musique, une brique: de sa combinaison découlent d’infinies possibilités expressives. Et il est intéressant de noter comment l’artiste a donné à ces tableaux le nom de Superfici (Surfaces): parce que Capogrossi, observe Argan, qui lui a consacré un essai fondamental, “est convaincu d’avoir annulé la troisième dimension, mais il ne lui échappe pas que la surface ne peut naître que de signes justement équilibrés, et il est convaincu qu’il n’est pas nécessaire de donner l’image générale de l’espace, si l’espace est déjà contenu dans l’unique fragment de son discours”. Tel est le secret de Capogrossi: renoncer à l’espace en tant qu’hypothèse pour étudier harmonieusement tous les espaces possibles".

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 678 (Carthage) (1950 ; huile sur papier appliquée sur toile, 169 x 88,5 cm ; Rovereto, Mart - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) |

|

| Giuseppe Capogrossi, Surface 678, détail |

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 105 (1954 ; huile sur toile, 180 x 120 cm ; Milan, Galleria Tega) |

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 105, détail |

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 150 (1956 ; huile sur toile, 54 x 65 cm ; Milan, collection Eleonora et Francesca Tega) |

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 154 (1956 ; huile sur toile, 80 x 100 cm ; collection Intesa Sanpaolo) |

|

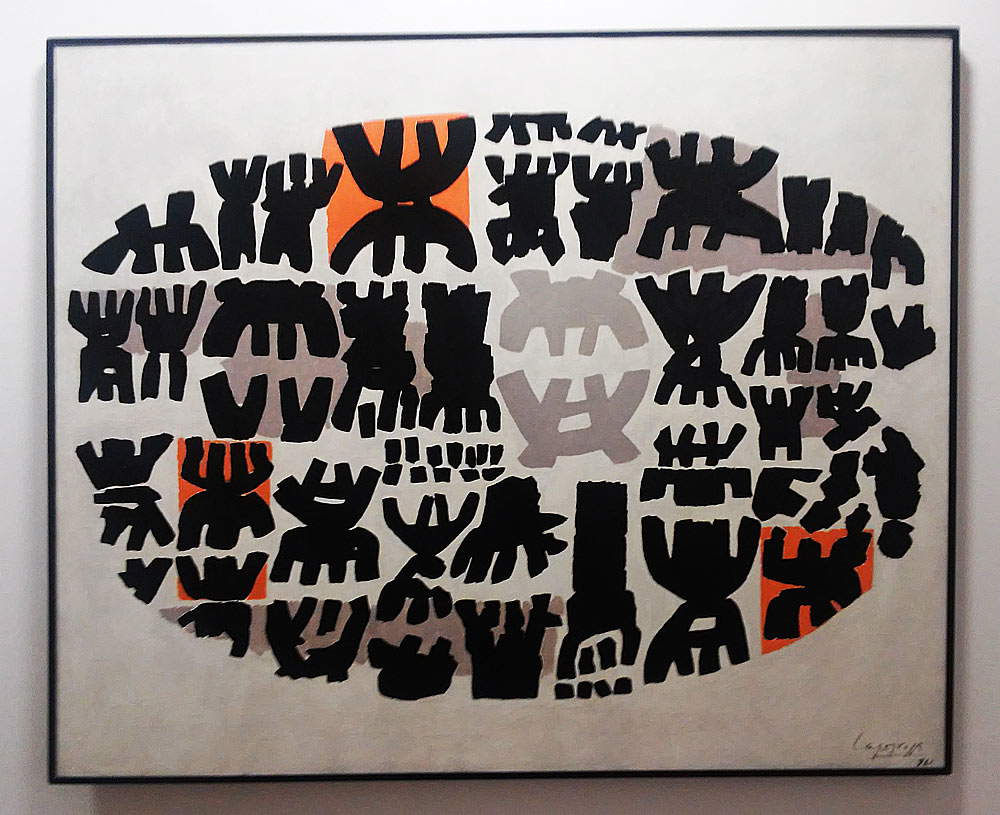

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 399 (1961 ; huile sur toile, 160 x 196 cm ; Rovereto, Mart - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) |

|

| Comparaison entre Capogrossi et Barnils |

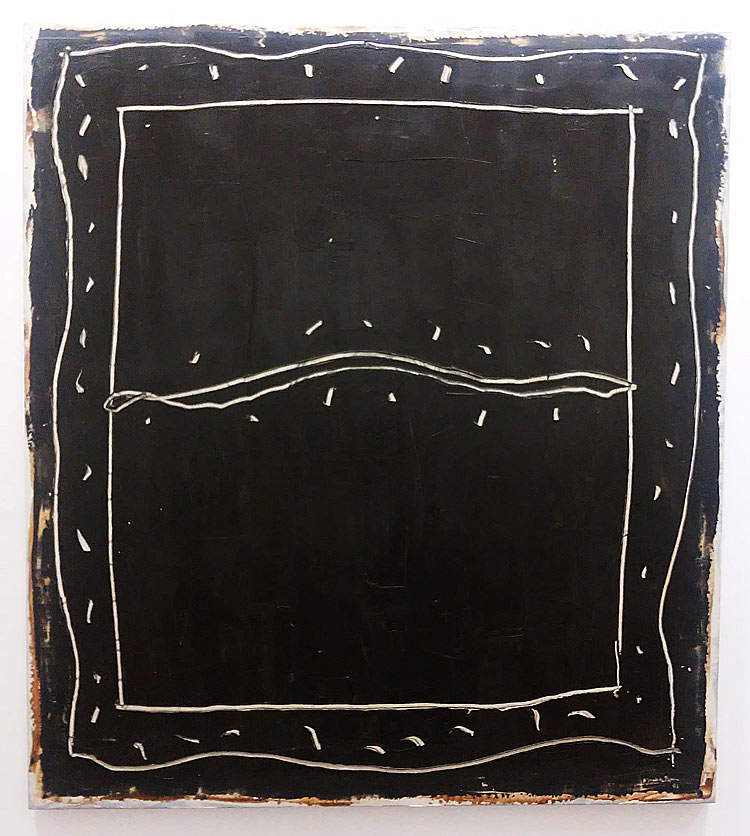

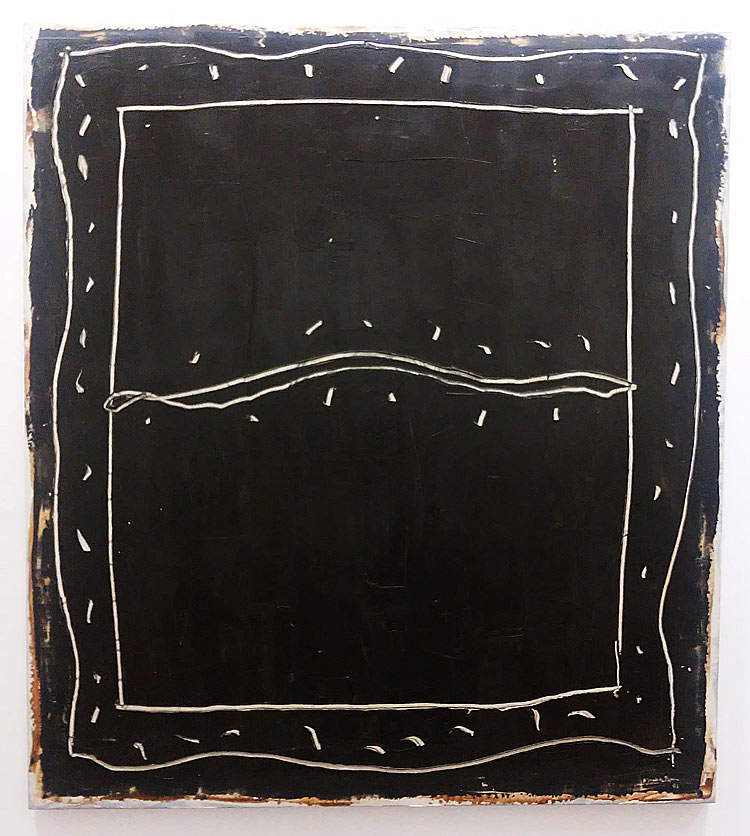

L’espace est également un point fondamental de la recherche artistique de Joan Hernández Pijuan. Pour Capogrossi, l’espace “est une réalité à l’intérieur de notre conscience”, et les hypothèses de la peinture de Pijuan ne sont pas différentes: son but est d’établir une relation méditative avec la réalité à travers la réduction de l’espace extérieur à une sorte de carte intérieure, à tel point que l’artiste catalan se considère comme un peintre de paysages. Regardons son Camp daurat (“Champ d’or”): le signe de Pijuan a encore des références à la réalité, mais il procède par abstraction pour trouver un point de rencontre entre le “moi” et la “réalité”. Mais il ne s’agit pas, chez Pijuan, d’une peinture intellectuelle ou conceptuelle. Il s’agit simplement d’une peinture émotionnelle, née de l’expérience et explorant les processus de la mémoire, de la connaissance et de l’imagination. Le fait qu’il s’agisse d’une abstraction au sens propre du terme peut être découvert en regardant de plus près ses œuvres: on remarquera qu’il s’agit d’une peinture qui travaille “en guise de levare”, en utilisant une expression habituellement employée pour la sculpture. Pijuan crée ses paysages en traçant des sillons dans la couleur, en creusant la surface, en enlevant de la matière, comme c’est le cas dans Marc per un paisatge ou dans Memoria del Sur, des tableaux dans lesquels les éléments naissent de marques qui grattent les fonds. C’est une peinture sans pinceau, une peinture de graffiti qui renvoie aux débuts de l’humanité (Fiz la compare aux gravures rupestres de la préhistoire) et qui est dictée, comme pour Capogrossi, par une nécessité intérieure. Mais si la peinture de Capogrossi était pleine de “signes sans signification”, celle de Pijuan part de la réalité en explorant ses archétypes à travers un processus cathartique: ainsi, contrairement à Capogrossi, que l’on pourrait définir comme un artiste profondément laïque, Pijuan est un artiste contemplatif.

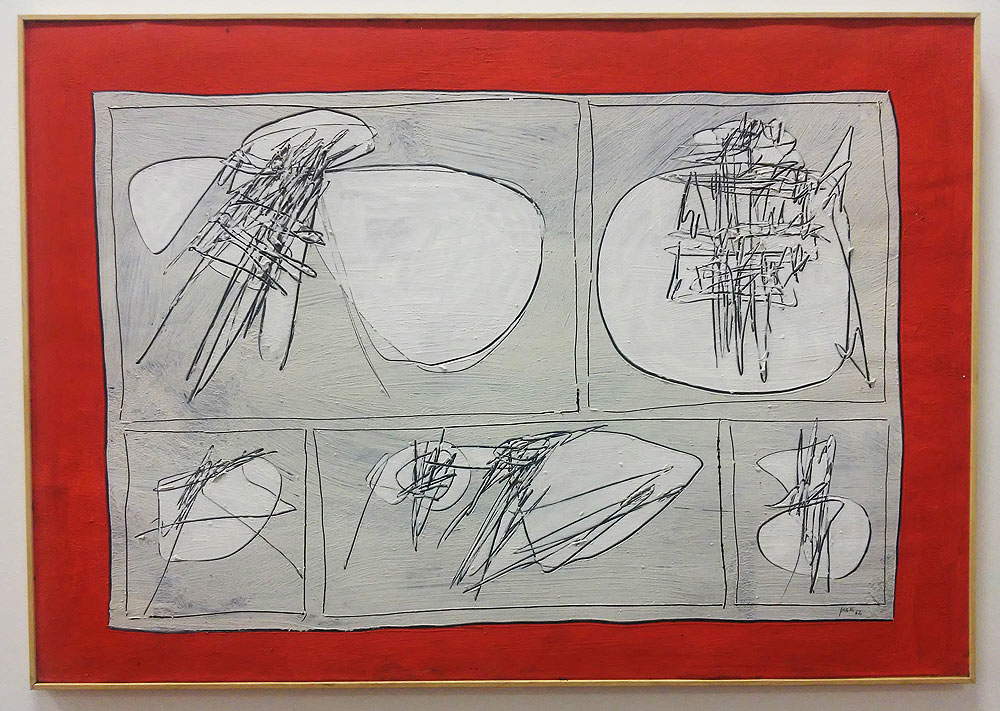

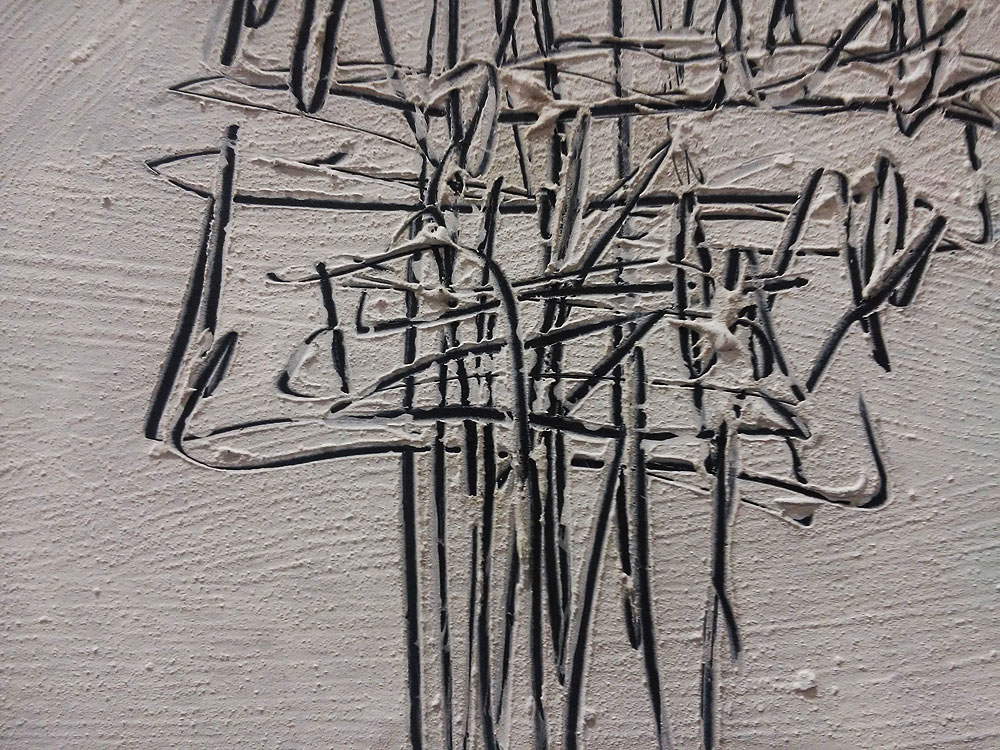

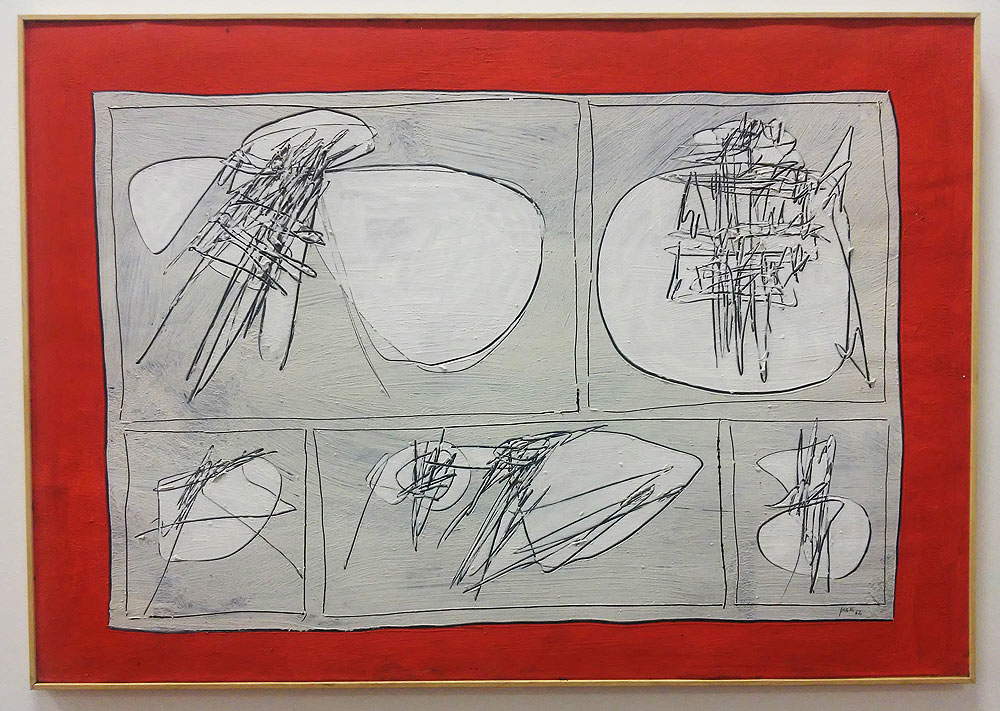

En poursuivant notre visite de l’exposition du CAMeC, nous retrouvons certains traits de la peinture de Pijuan dans celle d’Achille Perilli et de Sergi Barnils. Les images de Perilli, avec leurs graphèmes mystérieux, rappellent également les gravures des grottes de Lascaux ou d’Altamira. Celle de Perilli, peintre de très haute culture, est une sorte d’écriture enfantine qui ne répond à aucun ordre préétabli mais joue avec les formes et les couleurs, éléments qui habitent l’“espace de l’art” (l’expression est de l’artiste), lieu où se rencontrent l’espace de l’artiste et celui de l’observateur. L’art de Perilli peut cependant être considéré comme antithétique de celui de Pijuan: l’artiste catalan partait d’une donnée réelle (nous l’avons vu: un champ de blé, une colline, un arbre, une maison) et essayait d’en capturer l’essence pour arriver à une image purifiée. Perilli, quant à lui, tente de donner forme à l’irrationnel en l’encadrant dans la logique des signes. Il est intéressant de noter que Perilli a toujours rejeté l’étiquette d’artiste abstrait: le besoin d’exprimer l’irrationnel qui gouverne l’ego de l’artiste est pour Perilli quelque chose de très concret. Et c’est un résultat concret que l’inconscient produise une image: les gravures rupestres, qui ont survécu pendant des milliers d’années, sont là pour le prouver. Et elles sont aussi là pour montrer comment le besoin trop humain de s’exprimer par l’image fait fi des contextes historiques et sociaux: c’est une pulsion. C’est peut-être le sens le plus profond des signes d’Achille Perilli.

C’est une peinture presque instinctive, la sienne. Une peinture qui, comme pour Klee (artiste fondamental dans le parcours de Perilli), ne cherche pas le rationnel, l’équilibre, la forme: elle aspire à la fonction. L’exposition du CAMeC met particulièrement en valeur un volet de la production d’Achille Perilli, celui des “comic strips”, une sorte de réinterprétation des bandes américaines: les signes sont disposés dans des cases qui rappellent visuellement les “strips” des magazines de l’époque. Réflexion de l’artiste sur “l’élément populaire de la consommation rapide” (c’est du moins ainsi que l’interprétait encore Gillo Dorfles), ses bandes dessinées ont, à la place des personnages, des signes indéchiffrables et sans identité, qui s’organisent cependant dans un schéma narratif: médiation probable entre l’élément irrationnel et l’idée de vouloir créer un art qui préserve une dimension humaine importante.

|

| Œuvres de Joan Hernández Pijuan à l’exposition Alphabet des signes |

|

| Joan Hernández Pijuan, Marc per un paisatge 1 (2001 ; huile sur toile, 162 x 145 cm ; Milan, Collection privée) |

|

| Joan Hernández Pijuan, Camp daurat (2002 ; huile sur toile, 146 x 114 cm ; Milan, Collection privée) |

|

| Joan Hernández Pijuan, Memoria del sur 7 (2002 ; huile sur toile, 162 x 290 cm ; Barcelone, Collection privée) |

|

| Joan Hernández Pijuan, Memoria del sur 7, détail |

|

| Achille Perilli, Cima del vuoto, la solidità del silenzio (1961 ; technique mixte sur toile, 200 x 160 cm ; Milan, Galleria Tega) |

|

| Achille Perilli, Sommet du vide, la solidité du silence, détail |

|

| Achille Perilli, Do ut des (1962 ; technique mixte sur toile, 81 x 65 cm ; Milan, Galleria Tega) |

|

| Achille Perilli, Studio (1962 ; technique mixte sur carton, 70 x 100 cm ; La Spezia, CAMeC - Centre d’art moderne et contemporain) |

|

| Achille Perilli, Studio, détail |

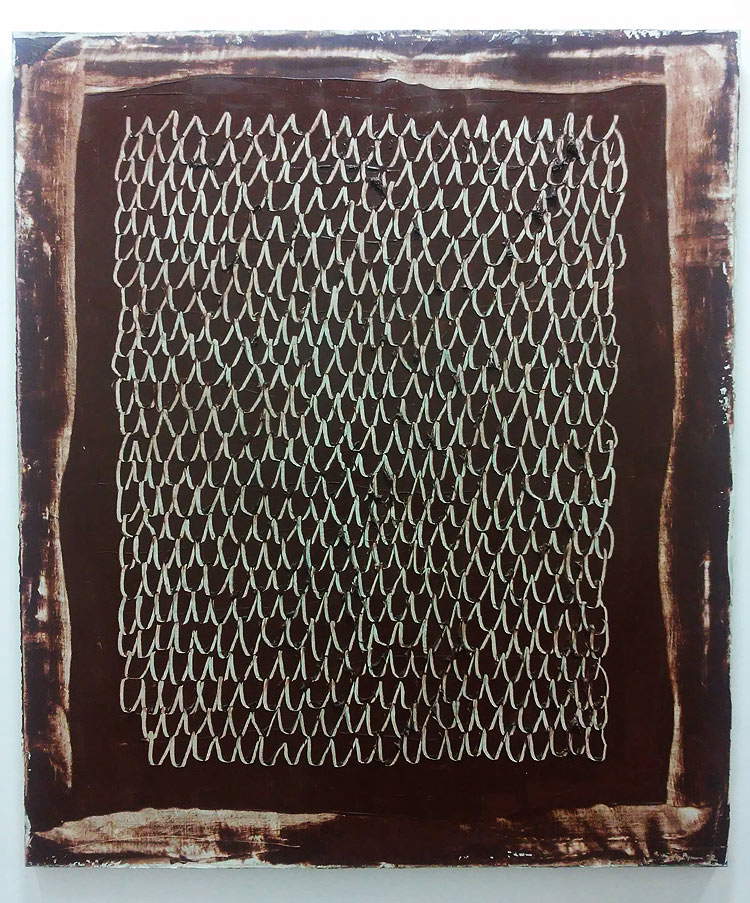

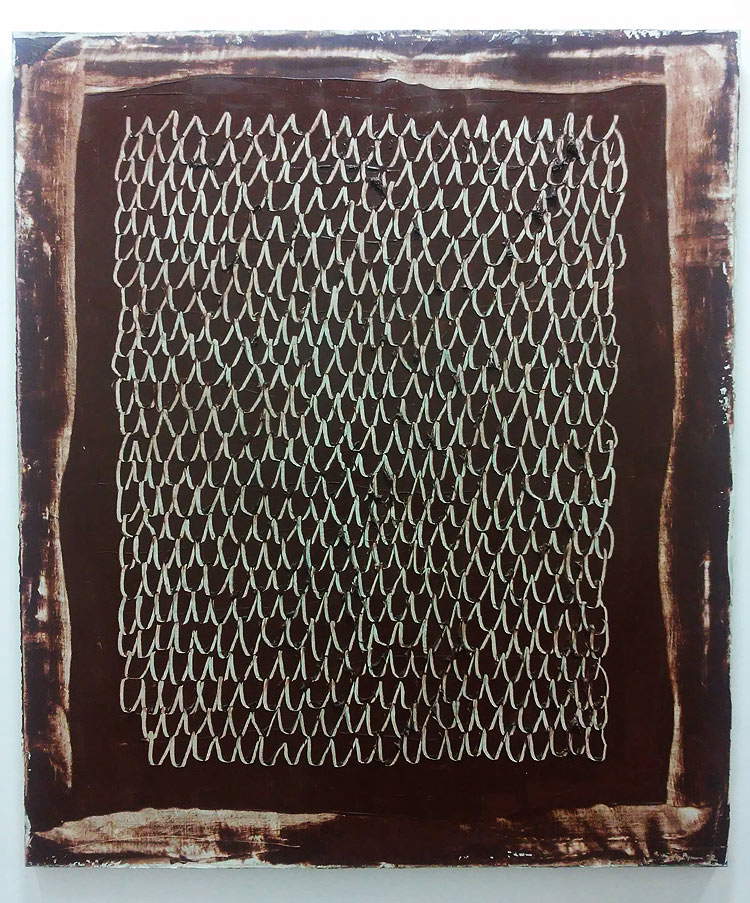

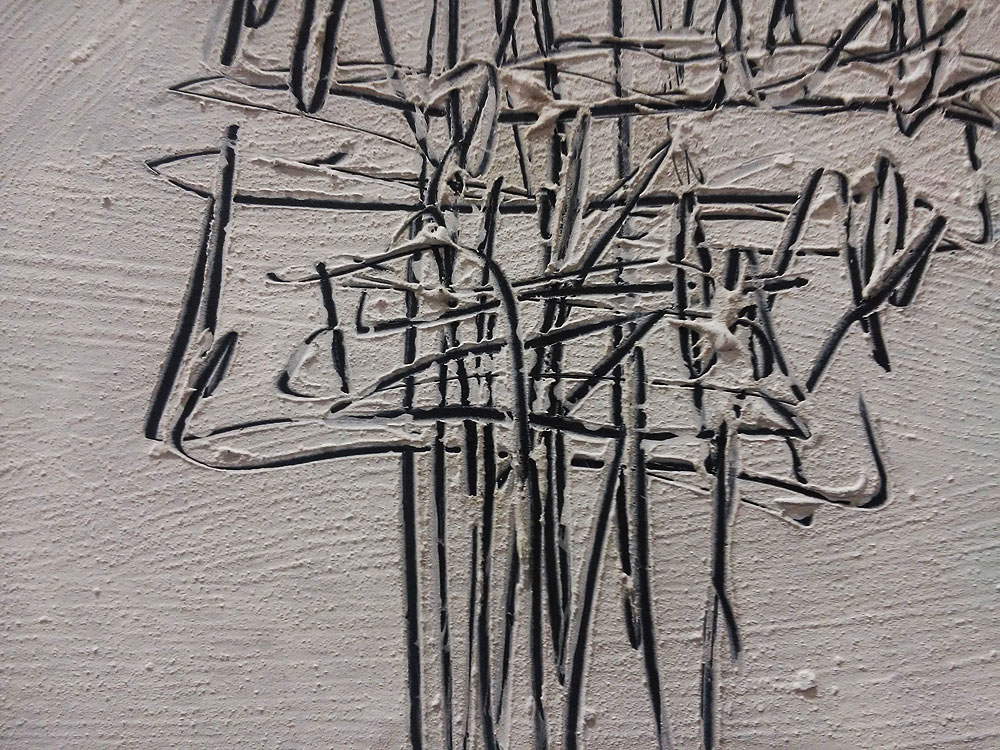

Les œuvres de Sergi Barnils, le plus jeune des quatre artistes que le CAMeC présente à son public, concluent le parcours. Pour Barnils, peintre croyant, l’inspiration vient directement de la divinité, source de la création artistique (comme pour Michel-Ange). Il est difficile d’aborder l’écriture gestuelle de Barnils sans tenir compte de ce fait, d’autant plus que les signes qui s’enchevêtrent dans ses œuvres (le cycle de la Blanquina, dont l’exposition de La Spezia présente quelques exemples, est particulièrement significatif) sont enveloppés de significations religieuses. Des signes qui se détachent sur le blanc, symbole de pureté absolue, et qui se réfèrent aux écritures sacrées: une couronne, une échelle, l’homme et la femme, l’arbre de la connaissance du bien et du mal, le triangle de Dieu sont quelques-uns des éléments qui peuplent la cité céleste de Barnils, fruit d’une lecture personnelle des textes johanniques visant à les interpréter dans une perspective de béatitude et de salut. Des symboles dissimulés dans les mailles d’une écriture qui, écrit Alberto Fiz, "semble réalisée en transe, presque comme si elle voulait retracer l’automatisme des surréalistes“, et qui ressemble à ”un mantra qui redonne au signe sa liberté première, voire infantile, pour que l’art, comme le soutenait Klee, ne se limite pas à reproduire les choses visibles mais les rende visibles“. Ponctuelle, pour rendre évidente cette ”liberté première et enfantine", est la comparaison avec Blanc i casa di Pijuan.

Il s’agit d’un langage qui entend établir une relation directe avec l’observateur: pour Barnils, il est important que celui qui observe un tableau partage la joie que le peintre éprouve à créer ses formes et ses signes. Et c’est une peinture qui sait être particulièrement impliquante: grâce à son écriture très particulière, pleine de spiritualité et qui, grâce à l’utilisation de la technique de l’encaustique, par laquelle la toile devient une sorte de tablette sur laquelle l’artiste gratte et grave (la récupération d’une technique ancienne vise aussi à établir une sorte de lien avec les civilisations passées), se propose de revenir, comme ce fut le cas pour Perilli, au principe de la figuration et de l’écriture proprement dite. Un art qui naît de l’émotion, comme l’artiste lui-même l’a remarqué, et qui se nourrit de l’émotion.

|

| Œuvres de Sergi Barnils à l’exposition Alfabeto segnico |

|

| Sergi Barnils, Del verger celeste (2015 ; encaustique sur toile, 200 x 400 cm ; Vérone, Collection privée) |

|

| Sergi Barnils, Blanquina (2015 ; encaustique sur toile, 100 x 100 cm ; Milan, Collection privée) |

|

| Sergi Barnils, Blanquina, détail |

|

| Joan Hernández Pijuan, Blanc i casa (2003 ; huile sur toile, 41 x 27 cm ; Milan, Collection privée). |

Et c’est précisément l’émotion qui est l’un des concepts centraux de l’exposition Alphabet des signes. Et il ne s’agit pas de cette émotion mesquine, factice et vulgaire que les conservateurs à court d’idées présentent comme une conséquence nécessaire (à expérimenter strictement sur commande) de la énième exposition toute faite sur les artistes habituels, banals et rassurants. Il s’agit de quelque chose de beaucoup plus profond: d’une part, il y a l’émotion de l’artiste qui sonde sa propre conscience, sa propre rationalité et irrationalité, son propre inconscient, sa propre liberté. Et cette composante émotionnelle de la recherche artistique a souvent été sous-estimée ou ignorée par une grande partie de l’art contemporain qui, avec ses rituels, ses configurations consolidées, ses difficultés à se libérer des schémas post-modernes, a cessé d’aborder cette dimension: le mérite de l’exposition est aussi de mettre l’accent sur cet aspect particulier de la fabrication de l’art. Et puis il y a l’émotion de l’observateur, du public, avec lequel l’artiste du signe établit un dialogue fort, car s’exprimer avec le signe, c’est aussi, selon l’heureuse expression du commissaire, “absorber l’ego et le mettre en relation avec la communauté”.

Le CAMeC revient donc offrir à son public une exposition cultivée, caractérisée par un regard nettement rétrospectif, mais qui contient aussi les bases d’une réflexion fortement actuelle. Une exposition qui n’ est certainement pas facile (heureusement: nous sommes littéralement entourés d’expositions faciles, qui n’instillent pas le doute, qui ne poussent pas le public à développer une réflexion), qui nous confronte à un parcours qui s’avère être une découverte continue (les comparaisons entre les artistes sont opportunes et fascinantes: Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas de quatre expositions distinctes réunies sous un même titre, mais d’une exposition qui vise à mettre en évidence les liens, les références croisées et les points de contact entre les quatre expériences présentées), et qui invite le visiteur à faire partie de l’espèce de récit sans intrigue tracé par Barnils, Capogrossi, Perilli et Pijuan.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils

automatiques.

Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au

programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.