L’un des cas les plus connus de réutilisation d’uneimage ancienne dans l’art contemporain est la célèbre Mimesis, une œuvre de 1975 de Giulio Paolini qui consiste apparemment en une simple paire de moulages de la Vénus de Médicis placés l’un en face de l’autre. Il a été souligné que l’œuvre n’est simple qu’en apparence, car en réalité le message qui se cache derrière les copies de la Vénus de Médicis est plutôt complexe. Nous ne sommes pas en présence d’une citation qui se contente de rendre hommage, comme c’est souvent le cas, à l’art du passé. Nous ne sommes pas non plus, et encore moins, en présence d’un émule de Duchamp nous présentant un ready-made tel que le moulage d’une statue antique. Le discours de Giulio Paolini est beaucoup plus raffiné: “l’intention”, explique l’artiste lui-même dans un entretien publié en 1985 dans Tuttolibri, un supplément de La Stampa, “est de capturer, en la laissant intacte, la distance qui nous sépare de ces images, mais qui, en même temps, nous les rend visibles”. Avec son opération, Paolini ne donne pas seulement corps à l’hypothèse hégélienne selon laquelle l’art est ein Vergangenes, c’est-à-dire quelque chose du passé, mais il rend également l’observateur conscient de l’impossibilité ontologique de recréer un certain type d’art, de la conventionnalité des schémas que nous adoptons pour lire l’art, du fait que l’œuvre d’art est telle dans la mesure où elle est insérée dans un réseau de relations (avec d’autres œuvres, avec ceux qui la créent, avec nous qui l’observons).

Giulio Paolini, en d’autres termes, s’est approprié conceptuellement une œuvre d’art du passé, de sorte que notre attention se porte non pas sur le moulage lui-même (qui a peu de valeur en soi), mais sur ce qui gravite autour du moulage. Une image qui connaît une nouvelle vie, un changement de sens, une image qui regarde vers le passé mais qui est en fait fermement projetée dans le présent, car le thème de la réutilisation (sous ses différentes formes: citation, revisitation, appropriation... ) implique souvent, dans l’art contemporain, une inclusion plus ou moins consciente dans une discussion. C’est précisément le sujet au centre d’une intéressante exposition en cours au Centro Arti Plastiche de Carrare, Le immagini reinventate, d’une grande actualité puisqu’elle s’inscrit dans un débat récent sur lequel beaucoup se sont exprimés: la commissaire Lucilla Meloni, si attentive au thème de la citation dans l’art contemporain qu’elle lui a consacré l’un de ses derniers ouvrages(Arte guarda arte. Pratiche della citazione nell’arte contemporanea, Postmedia Books, 2013), présente dans la ville de marbre un échantillon de ce débat, à savoir les œuvres de quatorze artistes qui se sont posé le problème (certains plus, d’autres moins consciemment) de savoir comment traiter les images du passé. “L’art a toujours été un regard et un regard sur lui-même”, écrit Lucilla Meloni dans le livre susmentionné, et citant Didi-Huberman, elle souligne que “l’œuvre d’art est toujours une image anachronique parce qu’elle contient en elle des différentiels de temps divers et mélangés”, que “différents temps et différentes formes coexistent dans l’œuvre d’art”, et que “la condition même de la lecture de l’œuvre s’enfonce dans le déplacement temporel”.

Si l’on choisit de suivre Didi-Huberman à partir de son point de départ, à savoir les observations d’Aby Warburg et son concept de Nachleben (“Survie”), grâce auquel l’idée d’un développement linéaire et évolutif de l’histoire de l’art a été subvertie (un modèle qui, pour le philosophe français, est incarné par des historiens de l’art tels que Vasari et Winckelmann), on se retrouverait nécessairement confronté au problème de l’évolution de l’histoire de l’art, on serait nécessairement confronté au problème de la relecture des images à la lumière du fait que les images elles-mêmes assemblent des “mémoires spectrales”. Pour Didi-Huberman, il est donc nécessaire d’accepter l’anachronisme, c’est-à-dire la présence simultanée de deux époques, comme modèle pour ceux qui étudient l’histoire des images: en effet, les images sont “un ensemble extraordinaire de temps hétérogènes” et, par conséquent, l’histoire de l’art doit être configurée comme une discipline fondée sur une temporalité qui tient compte du fait que le passé, le présent et le futur ne sont pas trois entités détachées, mais coexistent, unis par des liens solides.

|

| Images réinventées: une salle dans l’exposition. Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

Pour préciser cette vision de l’art et de l’histoire de l’art, l’exposition de Carrare s’ouvre astucieusement sur une œuvre significative comme Verifica incerta de Gianfranco Baruchello (Livourne, 1924) et Alberto Grifi (Rome, 1938 - 2007). Un montage de matériaux de rebut provenant de films américains des années 1950 et 1960 qui s’est présenté au public avec différents niveaux d’interprétation et qui a dépassé les conséquences logiques du sens des films qui le composent, a brisé la linéarité de leurs intrigues, a mis en évidence l’hypothèse selon laquelle l’histoire de l’art (et, dans ce cas, du cinéma) n’est pas une narration continue, et a montré comment certains modèles, certaines situations, certains modes ont survécu à une certaine distance dans le temps, et dans différents contextes: Il est d’ailleurs intéressant de noter que Didi-Huberman lui-même, dans Devant le temps, avait utilisé précisément le terme de montage pour désigner cet “ensemble de temps hétérogènes” dont les images sont composées. Par ailleurs, le cinéma a été un champ d’expérimentation pour une grande partie de l’art contemporain, également en vertu du fait que, comme l’affirmait le vidéaste Douglas Gordon dans un entretien avec Flash Art, les films “sont des icônes d’usage courant”, et qu’ils deviennent si courants que, citant à nouveau Lucilla Meloni, les artistes “les figent en photographie”, comme c’est le cas dans Still Here de Gea Casolaro (Rome, 1965), une autre œuvre de l’exposition particulièrement emblématique dans son approche du problème de la simultanéité des temps.

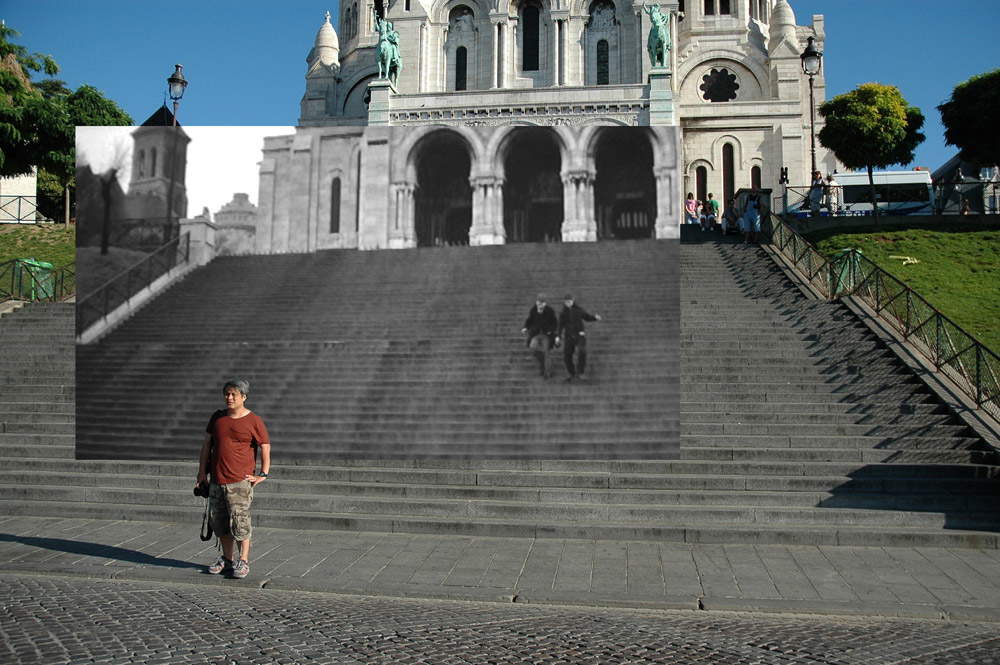

L’artiste romain a figé des scènes de films tournés à Paris, s’est rendu dans la capitale française à la recherche des lieux où se déroulaient les scènes, les a photographiées en adoptant un point de vue identique (ou presque) à celui de l’appareil photo, puis a inséré le cadre du film dans l’image capturée sur place. Cette opération “annule d’une part”, explique le commissaire, “et renforce d’autre part la différence d’identité de temps et de lieu, et met en œuvre une coexistence fictive entre le passé et le présent, entre la réalité et la fiction, entre les lieux de vie et les plateaux de tournage”. L’œuvre de Gea Casolaro est aussi une œuvre qui se prête à différents types de lectures, car elle n’est pas seulement une réflexion sur un temps où le passé et le présent coexistent, mais aussi le désir de se rattacher à un discours sur la mémoire, qui est aussi multiple par nature, car elle est à la fois collective (celle des films en tant qu’icônes d’usage commun) et personnelle, intime, sentimentale (où la mémoire “personnelle” peut aussi être comprise comme la mémoire des histoires individuelles qui se sont déroulées dans les lieux étudiés par Gea Casolaro).

|

| Gianfranco Baruchello et Alberto Grifi, Verifica incerta (Disperse Exclamatory Phase) (1964-1965 ; film 16 mm tiré d’un film cinémascope 35, couleur, durée 35’ ; Rome, Courtesy Archivio Gianfranco Baruchello) |

|

| Gea Casolari, quelques images du cycle Still Here. Ph. Crédit Finestre sull’Arte |

|

| Gea Casolari, Still Here_L’air de Paris - Quai d’Orléans (2009-2013 ; impression jet d’encre sur aluminium, tirage unique, 64 x 100 x 2 cm ; avec l’autorisation de l’artiste et de The Gallery Apart) |

|

| Gea Casolari, Still Here_Le quatre cents coupes - Escalier du Sacré-Cœur (2009-2013 ; impression jet d’encre sur aluminium, tirage unique, 46,5 x 70 x 2 cm ; avec l’autorisation de l’artiste et de The Gallery Apart) |

|

| Gea Casolari, Still Here_Seul two - Rue Pierre Semard (2009-2013 ; impression jet d’encre sur aluminium, impression unique, 46,5 x 140 x 2 cm, diptyque ; Courtesy the artist and The Gallery Apart). Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

Le thème de la mémoire est d’ailleurs l’un des thèmes principaux de Les images réinventées, et il explose dans toute sa puissance dans la deuxième salle, où se trouve le fragment Sans titre de Cyprien Gaillard (Paris, 1980), qui fait partie de la collection permanente du CAP: il ne s’agit pas en soi d’une œuvre d’art, puisqu’il s’agit simplement d’un fragment de l’atrium en marbre du World Trade Center de New York, récupéré après l’attentat du 11 septembre 2001. L’œuvre réside plutôt dans la capacité à réinventer ce fragment comme un témoin capable de devenir porteur d’une mémoire qui est aussi, encore une fois, intime et collective (tellement intime que, lors de sa première présentation à la Biennale de sculpture de Carrare 2010, Untitled était placé dans une sorte de bassin enfoncé dans l’herbe d’un jardin), mais aussi dans le fait qu’il devient le symbole d’ une dégradation déclenchée par le temps qui détermine la succession des transformations historiques et culturelles: Au centre de la production de Cyprien Gaillard se trouve la recherche sur les ruines, sur le délabrement des sociétés, que l’artiste mène presque d’un œil clinique, se contentant de présenter à l’observateur les vestiges d’un passé plus ou moins récent.

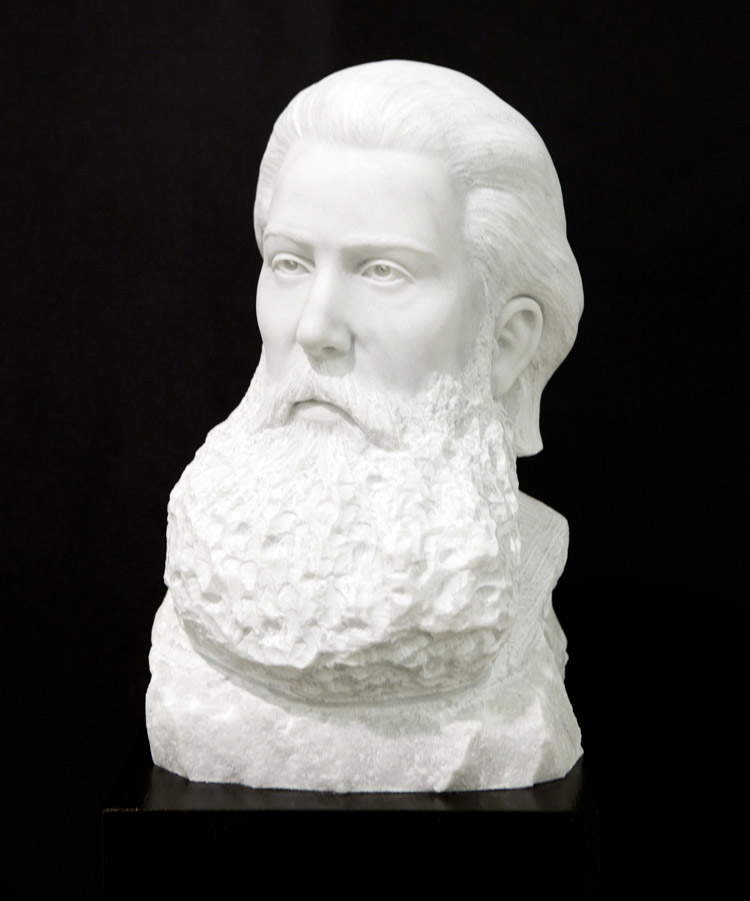

Un autre artiste qui concentre depuis longtemps ses recherches sur la mémoire est l’Américain Sam Durant (Seattle, 1961), dont les œuvres réalisées pour le projet Propaganda of the deed de 2011 sont présentées dans l’exposition: il s’agit de portraits-bustes de six anarchistes (par ordre d’exposition au CAP: Francesco Saverio Merlino, Marie-Louise Berneri, Errico Malatesta, Carlo Cafiero, Renzo Novatore, Gino Lucetti) qui se détachent sur les grands drapeaux noirs qui donnent son titre à l’œuvre(Drapeau noir, Marbre inachevé). L’artiste, qui s’est toujours engagé socialement, revient à un type de figuration traditionnelle pour rendre hommage à la ville de Carrare, capitale internationale historique de l’anarchisme, et à certains des protagonistes de l’histoire du mouvement anarchiste, composante fondamentale de la mémoire de Carrare. Dans l’œuvre de Durant, la citation (dans ce cas les portraits des anarchistes réalisés à partir de photographies) prend apparemment les contours d’un hommage qui ne remet pas en question la préséance ontologique de l’original: en réalité, une lecture plus approfondie révèle un travail conceptuel dense et raffiné qui se cache derrière l’apparence. Les bustes, quant à eux, sont au nombre de six, ils sont séparés mais font partie d’une seule installation: il s’agit presque d’une référence à la dimension collective du mouvement anarchiste qui se nourrit des expériences fondamentales des individus. Et puis, ce qui est fondamental, c’est l’inachevé qui caractérise les six portraits. Lorsque Delacroix confie à son Journal le jugement des inachevés de Michel-Ange, il écrit que ce processus donne un sens et une valeur aux parties achevées. On pourrait en dire autant de Sam Durant. Son œuvre inachevée est le “trou” qui “les place dans une dimension étroite entre présence et absence” et dans lequel “les données de l’histoire et les biographies des personnages sont réactualisées”, c’est le terrain intangible dans lequel cette mémoire, que l’œuvre cherche à assumer, trouve sa place: l’impossibilité d’établir des frontières précises et stables pour définir l’anarchisme, l’inachèvement d’un idéal que l’histoire n’a vu se concrétiser qu’en Espagne en 1936 (et pour quelques mois), les luttes de ceux qui ont lutté, luttent et lutteront pour une société plus juste.

|

| Cyprien Gaillard, Untitled (New York Marble Sculpture) (2010 ; fragment de marbre blanc, 3 x 15 x 15 cm ; Carrara, Centro Arti Plastiche) |

|

| Sam Durant, quelques portraits de la série Black Flag, Unfinished Marble (2011 ; marbre de Carrare ; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions). Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

|

| Sam Durant, Black Flag, Unfinished Marble (Carlo Cafiero) (2011 ; marbre de Carrare, 45 x 29 x 28 cm ; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions) |

|

| Sam Durant, Drapeau noir , marbre inachevé (Marie-Louise Berneri) (2011 ; marbre de Carrare, 45 x 28 x 23 cm ; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions) |

|

| Sam Durant, Black Flag, Unfinished Marble (Gino Lucetti) (2011 ; marbre de Carrare, 45 x 28 x 20 cm ; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions). Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

L’histoire de l’art entre dans Les images réinventées avec le Diorama pénétrable (Caracas, 1963) de Mauricio Lupini, référence évidente aux Pénétrables de l’un des principaux représentants de l’art cinétique, Jesús Rafael Soto, inventeur de ces architectures bizarres capables de modifier le point de vue de l’observateur en agissant comme un écran qui fragmente ce qui se trouve au-delà de la structure, mais aussi de l’impliquer directement en tant qu’œuvre ouverte dans laquelle le public peut entrer (d’où son nom) pour voir la réalité altérée par les lamelles qui composent l’œuvre, avec tout ce que cela peut impliquer conceptuellement (il suffit de penser à la capacité de l’œuvre d’annuler la distance entre l’art et la réalité: un sujet toujours d’actualité). Avec son œuvre, Lupini entend historiciser l ’œuvre de son compatriote Soto, et il entend le faire sur le plan conceptuel, car dans ses caractéristiques physiques et structurelles, l’œuvre est parfaitement identique à celle de Soto, si ce n’est que, chez Lupini, les lamelles sont créées à partir de feuilles de journaux et de revues sélectionnées avec soin et dans des buts précis, et que l’adjectif “pénétrable” est accompagné du nom “diorama”, qui désigne les vitrines utilisées dans les musées de sciences pour reconstituer les environnements naturels. Lupini, en substance, agit presque plus en historien qu’en artiste, et veut offrir au visiteur un “diorama” dans lequel observer la “reconstruction” de l’œuvre de Soto: on peut donc également comprendre pourquoi l’auteur a fait un usage intensif de pages de magazines scientifiques.

L’œuvre du Brésilien Vik Muniz (São Paulo, 1961) s’inscrit également dans la sphère de l’histoire de l’art: il s’agit d’une photographie de la série Pictures of dust, que Muniz a réalisée en 2000 en créant littéralement des images à partir de poussière collectée dans des sacs d’aspirateur usagés, et qui reproduit une série d’œuvres minimalistes d’artistes tels que Donald Judd, Robert Morris et Richard Serra, conservées au Whitney Museum de New York, pour lequel la série était également destinée. Le titre de l’exposition du Whitney, The Things Themselves, fait écho à une observation d’Edward Weston, qui écrivait en 1924 que “l’appareil photo devrait être utilisé pour enregistrer la vie, pour rendre la substance et la quintessence des choses elles-mêmes, qu’il s’agisse d’acier poli ou de chair palpitante”. Face à la photographie de Muniz, on peut se demander ce que peut être “la chose elle-même”. L’œuvre d’art des minimalistes? La poussière? Ou la photographie elle-même, puisque le résultat final de l’opération de Muniz résulte d’une étape supplémentaire, à savoir l’agrandissement de la photographie prise à l’image faite de poussière? Il s’ensuit que la lecture de Muniz est tout sauf ironique, au contraire: il s’agit d’une réflexion, même assez complexe et insérée dans une longue tradition historique, sur la complexité de la vision et de la perception, sur la nécessaire infidélité de la photographie, mais aussi sur le cours même de l’art, avec la solidité des masses minimalistes qui, reproduites en poudre, prennent des contours fumeux et insaisissables (obtenus d’ailleurs avec un élément insaisissable par excellence), presque comme pour communiquer l’idée qu’il n’y a pas de styles destinés à durer et que tout mouvement est transitoire.

Enfin, l’œuvre de Debora Hirsch (São Paulo, 1967), intitulée donotclickthru (Santo Expedito), une huile sur toile composée d’une série d’images de Saint Expedito de Melitene, représenté dans la pose solennelle classique, tenant la croix avec l’inscription “Hodie” (“Aujourd’hui”) et écrasant le corbeau tenant le rouleau avec l’inscription “Cras” (“Demain”), mérite d’être mentionnée. Témoins d’une viralité “sociale” ante litteram, les santini de Debora Hirsch montrent comment notre appétit pour les images et, surtout, pour leur partage, transcende les époques: s’il s’agissait auparavant des santini à distribuer lorsque les fidèles recevaient une grâce de saint Expédite, ce sont aujourd’hui les mèmes qui circulent sur Facebook.

|

| Mauricio Lupini, Diorama Penetrable (Domus 1954-1961) (2014 ; pages de magazine découpées et collées ; avec l’autorisation de l’artiste). Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

|

| Mauricio Lupini, Diorama pénétrable (Domus 1954-1961) (2014 ; pages de magazine découpées et collées ; Courtesy the artist). Ph. Crédit Finestre Sull’Arte |

|

| Vik Muniz, Images de poussière, 2000. Donald Judd, Untitled, 1965, Barnett Newman, Here III, 1965-66, et Carl Andre, Twenty-Ninth Copper Cardinal, 1975, installés au Whitney Museum dans “ Sculpture from permanent collection ”, 14 juillet - 5 septembre 1982 (2000 ; impression au bain de javel, 132 x 163 cm ; Rome, Collection privée). |

|

| Debora Hirsch, donotclickthru (Santo Expedito) (2015-2016 ; huile sur toile, 102 x 140 cm ; Milan, PACK Gallery) |

The reinvented images est une exposition actuelle et forte, raffinée et sophistiquée, organisée et illustrée également avec une certaine clarté, qui tente de répondre à une question que le commissaire se pose depuis des années, à savoir comment la pratique de la réutilisation, dans toutes ses acceptions (et l’exposition ne manque pas d’exemples applicables à toutes les situations) dans le contexte de l’art contemporain, ouvrant une série de réflexions sur la perte du principe de paternité, les dislocations de sens, la réinterprétation des médias (et leur passage de l’outil au langage), la valeur de la mémoire et la temporalité de l’histoire de l’art. Une exposition tout à fait cohérente avec les études de Lucilla Meloni et qui semble donner corps à son livre de 2013, dont le catalogue de Le immagini reinventate (Edizioni ETS) résume et prolonge le contenu. Une exposition, pourrait-on ajouter, d’une grande ville, installée dans un musée qui a un énorme potentiel: le Centre des Arts Plastiques est un musée en pleine croissance, doté d’une importante collection permanente et installé dans un espace, celui de l’ancien couvent de San Francesco, fonctionnel, cohérent et réorganisé selon des critères modernes. Nous espérons que cette importante exposition nous fera prendre conscience de l’importance de réfléchir sur le CAP (en commençant par quelques nœuds fondamentaux, comme celui de la direction scientifique et de la promotion) et d’investir dans un musée réellement équipé de toutes les conditions requises pour maintenir un rôle stable en tant que protagoniste de l’art contemporain en Italie.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.