Rideaux islamiques dans une fresque de Ferrare du XIIIe siècle : un jeune chercheur interprète l'iconographie

Une représentation unique d’un baldaquin islamique dans une église du XIIIe siècle, plus précisément l’église Sant’Antonio in Polesine à Ferrare. C’est la jeune chercheuse Federica Gigante , de l’université de Cambridge, qui interprète cette iconographie unique. Elle a publié les résultats de son étude dans le numéro de février 2025 du Burlington Magazine. L’article de Federica Gigante analyse une fresque unique du XIIIe siècle située dans l’abside de l’église Sant’Antonio in Polesine à Ferrare, qui avait déjà fait l’objet d’une étude de Chiara Guerzi publiée en 2005, dans laquelle l’iconographie était d’abord orientée vers les baldaquins aériens. Selon Gigante, le baldaquin rappelle les tentes portatives islamiques, en particulier celles d’al-Andalus (c’est-à-dire de l’Espagne sous domination islamique), tissées de soie et d’or, souvent capturées par les armées chrétiennes lors de la Reconquista, puis réutilisées ou envoyées comme cadeaux diplomatiques en Europe. Cette fresque est peut-être la seule preuve picturale qui subsiste de la pratique consistant à réutiliser des structures islamiques de valeur dans un contexte chrétien.

L’utilisation de textiles islamiques dans les églises européennes médiévales est bien documentée. Nombre de ces textiles, provenant de l’Islam occidental et oriental, ont été réutilisés pour envelopper des reliques ou les corps de personnes célèbres. Le linceul de saint Josse, un tissu du Khurasan de l’émir Abu Mansur Bukhtakin (mort en 961), donné en 1134 et conservé jusqu’à ce jour, en est un exemple. Même les souverains chrétiens étaient enveloppés dans des soies islamiques, comme le montrent les sépultures du monastère de Santa María la Real de Las Huelgas, en Espagne, qui possède l’une des plus grandes collections de textiles andalous médiévaux.

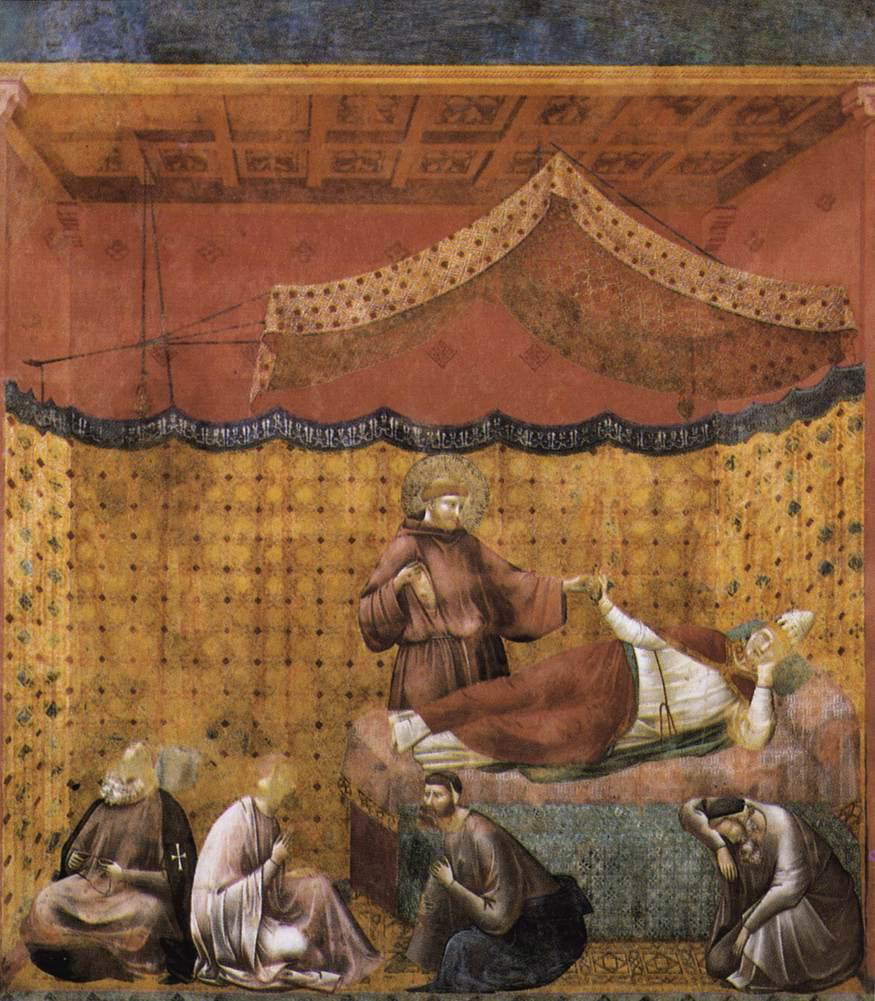

Ces tissus étaient également très présents dans les représentations picturales italiennes des 13e-14e siècles. La Vierge à l’enfant (1335-40) d’Ambrogio Lorenzetti, conservée à la Pinacoteca Nazionale de Sienne, en est un exemple : un tapis islamique est peint sous les pieds de la Vierge, mais il en va de même pour la Naissance de la Vierge de Pietro Lorenzetti, conservée au Museo dell’Opera del Duomo de Sienne. En outre, les églises italiennes étaient souvent décorées de draperies en tissu islamique. La basilique supérieure Saint-François d’Assise elle-même contient des fresques de Giotto dans lesquelles apparaissent des draperies à la pseudo-calligraphie arabe, inspirées de véritables tissus d’Andalousie.

La fresque de Sant’Antonio in Polesine

L’abside de l’église Sant’Antonio in Polesine présente un rare exemple de décoration picturale reproduisant une tente islamique, transformée en baldaquin au-dessus de l’autel. Le couvent, fondé en 1249 par Béatrice II d’Este, est devenu un lieu prestigieux grâce au soutien de la puissante famille d’Este. La décoration de l’église a commencé à la fin du XIIIe siècle et comprenait un cycle de fresques sur la vie du Christ, ainsi qu’une draperie peinte couvrant la partie inférieure des murs de l’abside. Au XVe siècle, la fresque a été partiellement recouverte par des récits de la vie de la Madone et de Jésus, mais la draperie était encore partiellement visible. Alors que l’attention des critiques s’est toujours portée sur les fresques postérieures, celle de Federica Gigante, spécialiste de l’histoire islamique (elle s’était déjà distinguée l’année dernière par la découverte d’un astrolabe rare à Vérone), s’est plutôt portée sur le rideau.

La fresque montre un tissu avec des motifs d’étoiles à huit branches, inscrits dans des médaillons aux détails dorés, sur un fond jaune décoré de losanges. Une bande supérieure et une bande inférieure contiennent des pseudo-inscriptions en style coufique, relevées pour la première fois par Guerzi dans son article de 2005, qui imitent les inscriptions trouvées sur de véritables textiles islamiques. Les artistes ont tenté de donner au drapé un aspect réaliste en peignant des franges et des plis, accentuant ainsi l’illusion d’optique du tissu suspendu.

Au-dessus du drapé, dans les lunettes des murs latéraux de l’abside, une structure conique à deux niveaux est représentée, colorée en jaune et rouge, avec des décorations florales et des pierres précieuses peintes. Sa ressemblance avec des représentations de tentes islamiques suggère que le baldaquin peint est une reproduction fidèle d’une véritable tente islamique. L’effet illusionniste est accentué par la présence d’un ciel étoilé et d’oiseaux peints entre les plis de la tente, créant l’impression d’un espace ouvert sous une tente extérieure.

Comparaisons avec les rideaux et textiles islamiques

L’utilisation de pseudo-inscriptions coufiques dans la fresque de Sant’Antonio à Polesine suggère que le tissu représenté s’inspire d’un modèle islamique authentique. Ce type de calligraphie stylisée était courant dans les textiles produits en Andalousie, en Anatolie et en Perse. Un exemple similaire est la tunique de Don Felipe, dont la décoration correspond à un tissu peint de la basilique Saint-François d’Assise.

La couleur bleu et or de la fresque rappelle les tissus impériaux du monde islamique et byzantin, comme le célèbre Coran bleu (IXe-Xe siècle) et le manteau de l’empereur Henri II (XIe siècle). Le vêtement de Fermo, conservé au musée diocésain de Fermo, un tissu islamique transformé en chasuble liturgique et attribué à saint Thomas Becket, présente une décoration similaire et pourrait avoir été à l’origine un rideau ou un baldaquin, comme celui peint à Ferrare.

Parmi les rares fragments de rideaux islamiques qui subsistent, on trouve le couvercle d’un coussin de María de Almenar (XIIIe siècle), tissé en soie et en or avec des médaillons et des pseudo-écritures coufiques semblables à la peinture de Saint Antoine à Polesine. On peut également citer le manteau de Don Rodrigo Ximénez de Rada et la chasuble du prince Philippe de Castille, tous deux tissés en Andalousie au XIIIe siècle.

Les tentes islamiques, butin et cadeaux diplomatiques

Les tentes islamiques étaient souvent des objets de butin de guerre, des cadeaux diplomatiques ou des symboles du pouvoir royal. En 939, après la bataille de Simancas en Espagne, le roi Ramiro II de León a pris une somptueuse tente au calife Abd al-Raḥmān III. En 1212, Alphonse VIII de Castille envoie au pape Innocent III un dais en soie ayant appartenu au calife almohade Muhammad al-Nāṣir, qui est exposé dans la basilique Saint-Pierre.

Les rideaux étaient également offerts comme symbole de prestige. L’Abbasside Hārūn al-Rashīd envoya une tente à Charlemagne et, en 1338, les Mamelouks échangèrent des tentes en soie avec les Mérinides. En 1576, Shah Tahmasp d’Iran a envoyé au sultan Murad III une tente de cérémonie. En Occident aussi, les tentes ont été offertes comme cadeaux diplomatiques : en 1248, Louis IX de France a envoyé une tente à Güyük Khan, le neveu de Gengis Khan. À Ferrare, le monastère de Saint-Antoine de Polesine a reçu de nombreux cadeaux papaux, notamment des étoffes précieuses, des soieries et de l’or, parmi lesquels figurait peut-être une tente andalouse, peinte plus tard comme un baldaquin.

La fresque de Saint Antoine de Polesine est donc un témoignage exceptionnel de la circulation et de la réutilisation d’objets islamiques dans l’Europe médiévale. C’est le seul exemple connu d’une représentation grandeur nature d’une tente islamique transformée en dais pour un autel chrétien. Sa fidélité aux modèles textiles andalous suggère que l’artiste avait accès à une véritable tente ou à un tissu similaire. De plus, étant donné la présence dans l’abside de l’église de clous et d’étriers qui servaient probablement à suspendre les textiles, il est fort probable qu’une véritable tente islamique ait été conservée dans l’église.

L’église de Sant’Antonio in Polesine offre donc une fenêtre unique sur la continuité et la transformation de l’art et de l’iconographie islamiques dans le monde chrétien médiéval, démontrant l’importance de ces artefacts en tant que symboles de pouvoir, de prestige et de sacralité.

|

| Rideaux islamiques dans une fresque de Ferrare du XIIIe siècle : un jeune chercheur interprète l'iconographie |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.