Via alla seconda edizione di TEFAF online. Ecco 25 highlights da non perdere

Prende il via oggi la seconda edizione interamente online di TEFAF, la storica fiera d’arte antica e moderna che, anche per il 2021, svelerà le opere degli espositori negli stand virtuali, le viewing room, che potranno essere visitate da tutti dal 9 al 13 settembre 2021. La The European Fine Art Foundation (TEFAF) mette a disposizione un sito dove aggirarsi per gli stand virtuali e vedere oltre 700 opere d’arte e di design: è possibile osservare le immagini ad alta risoluzione, entrare in contatto con i galleristi, conoscere le informazioni sulle opere. Abbiamo fatto un giro nella fiera virtuale, ecco i principali highlights che secondo noi meritano un’occhiata. Per partecipare alla seconda edizione di TEFAF Online basta andare sul sito www.tefaf.com, registrarsi con le proprie credenziali e accedere all’area riservata.

1. Bartolomeo Schedoni, Decollazione del Battista (1607 circa; olio su tavola, 58 x 35 cm). Presentato da Trinity Fine Art

Un’opera che si distingue per l’altissima qualità dell’esecuzione e della composizione, che fanno pensare che si tratti di un’opera dello Schedoni maturo, risalente quindi a un periodo successivo al suo passaggio al servizio del duca Ranuccio a Parma e databile pertanto tra il 1611 e il 1615. È un esempio molto interessante della pittura di Schedoni e del suo stile più maturo, caratterizzato da originalità compositiva, sicurezza di esecuzione e da un sottile e insolito gioco chiaroscurale. Sul verso di questo dipinto sono impresse iniziali bruciate in maiuscolo (CGBC) che documentano una provenienza particolarmente illustre, ovvero la collezione raccolta tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo dal conte ferrarese Giovanni Battista Costabili Conteni. La sua storia precedente rimane sconosciuta poiché le fonti più antiche non sembrano citare la tavola. Ciò non sorprende perché si tratta chiaramente, come suggerito dalle sue ridotte dimensioni, di un oggetto destinato all’uso privato. Si conosceva un’altra versione di questa scena, identica nella composizione e anch’essa dipinta su tavola. Da Trinity va segnalato anche un’interessante tavola dipinta su entrambi i lati (la Giustizia di Traiano sul fronte e un Putto che suona un tamburo sul verso), opera di Lippo d’Andrea del 1428 circa.

2. Cesare Laurenti, Studio di testa - motivo elegiaco (1895; olio su cartone, 58,5 x 96 cm). Presentato da Galleria Carlo Virgilio & C.

Quest’opera spicca tra le emblematiche mezze figure di carattere simbolico e sentimentale della produzione di Laurenti. L’opera è un’importante novità perché fino a oggi era nota solo da fotografie d’epoca e in una seconda versione a pastello dedicata al critico Ugo Ojetti (oggi in collezione privata). Il dipinto fu esposto alla Biennale di Venezia del 1895 e fu poi pubblicato da Mario Morasso nel 1902 in un saggio monografico sulla rivista Emporium. L’opera interpreta appieno la poetica simbolista dell’autore all’epoca, attraverso un’iconica sintesi figurativa ed espressiva. Il profilo femminile si staglia su un paesaggio spoglio all’imbrunire, piegato su se stesso. La figura esprime così disagio esistenziale e desolazione; in definitiva la condizione dell’uomo moderno. Morasso lo descrisse così: “Motivo elegiaco, in cui la mestizia diviene disperazione, in cui la disperazione ha devastato e incurvato l’essere umano; colei che fu vinta ed orbata si piega verso terra e la capellatura s’inclina pesante, come un denso fascio di lacrime, come il fascio delle sventure”.

3. Francesco Guardi, Il Canal Grande col ponte di Rialto e Palazzo dei Camerlenghi (1758 circa; olio su tela, 86,4 x 106,8 circa). Presentato da Charles Beddington Ltd

La galleria di Charles Beddington, specializzata in vedutismo veneziano, presenta questa tela di Francesco Guardi ritenuta un’opera chiave della prima parte della sua carriera. Venduta nel 1941 come opera del Canaletto, fu riconosciuta come opera del Guardi da Antonio Morassi quando fu esposta nel 1966 con un’altra attribuzione, questa volta a Michele Marieschi. Nella sua recensione della mostra, Rodolfo Pallucchini dichiarava l’intenzione di Morassi di pubblicare il dipinto come una prima veduta del Guardi. Morassi lo pubblicò successivamente nel suo catalogo dei dipinti dei fratelli Guardi e da allora è stato incluso nel novero dei dipinti del grande artista veneziano.

4. Girolamo da Carpi, La Sacra famiglia in un paesaggio (1534-1536 circa; olio su tela, 42 x 33 cm). Presentato da Benappi Fine Art

È un’opera nota fin dagli anni Novanta, quando passò sul mercato veneziano e fu attribuita a Girolamo da Carpi da Alessandro Ballarin, attribuzione ulteriormente confermata da Mauro Lucco e da Alessandra Pattanaro. Dopo un ventennio, questo piccolo dipinto è riemerso solo di recente, con un’attribuzione ad un anonimo artista italiano del XVII secolo. Contrariamente alla maggior parte delle opere dipinte a Ferrara di formato simile, quasi sempre eseguite su tavola di pioppo, quest’opera è dipinta su tela. Un recente restauro ha tolto la fodera relativamente recente e ha riportato alla luce la tela originale molto fine, scelta forse proprio per la sua maggiore idoneità al trasporto dell’opera. La Sacra Famiglia si trova tra i cespugli, sullo sfondo di alcuni alberi, con le fronde che si stagliano su di un cielo plumbeo, illuminato da un lampo di luce rosata, che vediamo riflesso sugli edifici di una città sullo sfondo, abbozzati parallelamente con la punta di un pennello. La Vergine e il Bambino sono seduti, poggiati su alcune pietre disposte a terra come se fossero giacigli naturali, mentre dietro di loro Giuseppe appoggia la testa sul dorso della mano, il gomito su un grosso macigno, ed è vigile, come se fosse preoccupato dalla minaccia incombente. Infatti, i pochi oggetti disposti in primo piano (un piatto decorato, una borsa, una borraccia) alludono al soggetto del riposo della Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto, suggerito a Giuseppe da un angelo, in sogno, per sottrarre il Bambin Gesù alla strage preparata da Erode.

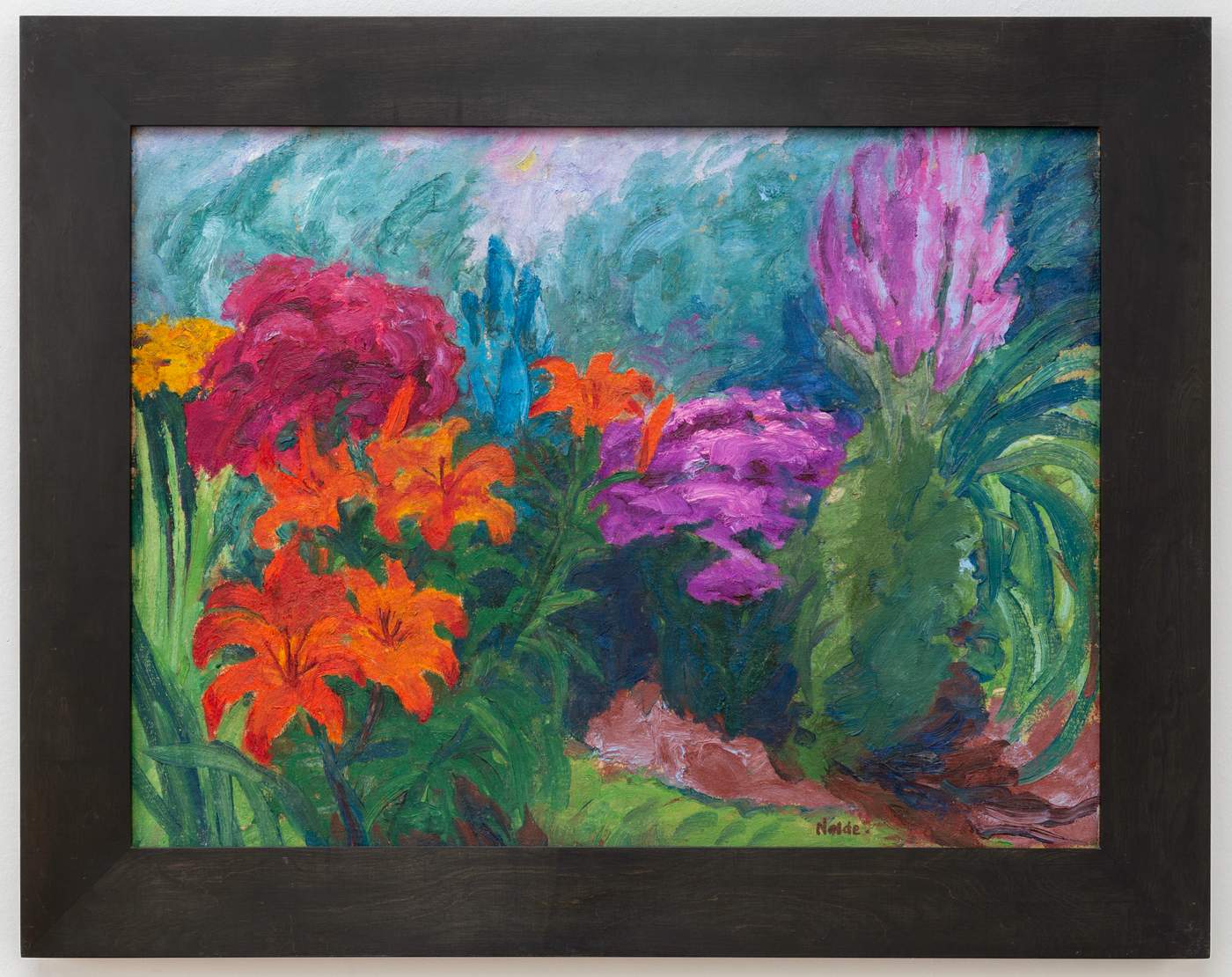

5. Emil Nolde, Sommergarten (1935; olio su tela, 67 x 88 cm). Presentato da Beck & Eggling International Fine Art

A questa edizione di TEFAF online c’è tanto espressionismo tedesco, e Beck & Eggling presenta tre opere di Emil Nolde (con cui il padre del titolare della galleria Michael Beck, Herbert Beck, aveva avuto rapporti di persona), tra cui questo Sommergarten che raffigura il giardino del grande artista. Il giardino di Emil Nolde e di sua moglie Ada a Seebüll può essere considerato molto probabilmente uno dei giardini più importanti della storia dell’arte, meno noto di quello di Monet a Giverny ma per l’artista altrettanto importante. In innumerevoli dipinti e acquerelli, Nolde ha catturato tutto lo splendore di forme e colori che la natura gli ha offerto nel corso delle stagioni. Fin dall’inizio, i dipinti di giardini e fiori sono stati un tema centrale nel suo lavoro. Sono tra i primi motivi a cui si dedicò come artista indipendente. Quest’opera del 1935 lo dimostra: con pennellate vivaci, Nolde ha applicato la vernice sulla tela il più rapidamente e spontaneamente possibile, un processo pittorico che elimina il più possibile il controllo e la razionalità.

6. Arnoldus van Geffen, Pescheria in miniatura (1763; argento, 9,4 x 5,5 cm). Presentato da A. Aardewerk Antiquar Juwelier

Questa rara pescheria in miniatura, d’argento, è uno degli unici due esemplari conosciuti dell’oggetto. È stata realizzata nel 1763 dal famoso specialista di miniature Arnoldus van Geffen. Nella seconda metà del XVII secolo le signore benestanti, principalmente di Amsterdam, facevano costruire armadietti come case di bambole, che venivano poi arredati con oggetti domestici in argento in miniatura. La casa delle bambole, come il cabinet del collezionista, era destinata all’esposizione. Era un modo per sottolineare il proprio status. Non tutti potevano permettersi una casa delle bambole, ma molti borghesi benestanti dell’epoca avevano una collezione di miniature. Questi oggetti erano esposti su mensole a parete o in piccoli armadietti. Nella prima metà del XVIII secolo, la popolarità delle miniature ad Amsterdam era al culmine: una vera mania. E la richiesta di miniature in argento ad Amsterdam era così alta che generazioni di argentieri si specializzarono nella loro realizzazione. Furono così realizzati moltissimi pezzi di alta qualità: questo ne è un esempio.

7. Giovanni Battista Benvenuti detto l’Ortolano, Madonna col Bambino (1510-1520 circa; olio su tavola, 38,2 x 31,2 cm). Presentato da Agnews

L’Ortolano, che deve il suo soprannome all’attività del padre, si formò a Ferrara nell’orbita di artisti come Domenico Panetti, nel primo decennio del Cinquecento. Come il suo più anziano contemporaneo ferrarese Boccaccio Boccaccino, giunse ad esprimere un ideale contemplativo che doveva molto al mondo della vicina Venezia, che l’artista parrebbe aver visitato con il giovane Garofalo; avrebbe continuato a rispondere coerentemente a pittori con simili inclinazioni classiche, come il Perugino, fra’ Bartolomeo e il Raffaello maturo. Questa tavola, sobria e di piccole dimensioni, era destinata alla devozione privata, e fa parte di un novero di opere al quale possono essere ascritte due Madonne giovanili, rispettivamente nella chiesa di Castelbelforte e della Fondazione Cagnola di Gazzada, che mostrano una testa della Vergine dalla stessa angolazione di questa tavola e con le mani giunte in preghiera allo stesso modo: queste sono datate a prima del 1506. Questo quadro finora sconosciuto risale alla prima maturità del pittore nel decennio successivo, come suggerisce il caratteristico paesaggio. Il pannello dimostra subito il gusto personale e l’abilità tecnica di Ortolano. Marco Tanzi, esperto di pittura ferrarese del Cinquecento, ha confermato l’attribuzione all’artista sulla base di un’immagine inviata dalla galleria via email. Da tenere d’occhio, presso la stessa galleria, anche uno splendido interno di Vilhelm Hammershoi, e un paesaggio di Ferdinand Georg Waldmüller.

8. Francesco Paolo Michetti, Autoritratto (1877; pastello e tempera su carta marrone, 71 x 71 cm). Presentato da Antonacci Lapiccirella Fine Art

L’autoritratto inedito di Francesco Paolo Michetti presentato da Antonacci Lapiccirella proviene dalla collezione privata di Amalia e Aldo Ambron, ed è un’opera su carta dal disegno abbagliante con forme scolpite dalla luce e impreziosite da contrasti cromatici luminosi e vibranti. La sua qualità lo colloca a pieno titolo nella celebre serie di autoritratti che l’artista realizzò intorno al 1877. Lo sguardo severo e serio del volto dell’artista che ha realizzato questo autoritratto lo avvicina al tipo dell’autoritratto a pastello su carta datato 1877 ora al Museo Nazionale di San Martino a Napoli, anch’esso con fiori rapidamente abbozzati in basso a sinistra; questo è infatti il tipo documentato anche dall’autoritratto a pastello su carta datato 1877, ora nelle collezioni del J. Paul Getty Museum di Los Angeles. L’autoritratto presentato a TEFAF mostra il pittore con il capo avvolto in un vistoso fazzoletto arancio ocra punteggiato di tocchi più leggeri e luminosi e incorniciato in un ampio colletto di tessuto a righe bianche e celesti con una silhouette azzurra, in un tentativo di travestimento non insolito per questo artista. Il punto interrogativo che Michetti aggiunge al nome del personaggio di cui sta assumendo le sembianze (“Amonasro?”) rivela il lato giocoso del pittore che, dopo aver raccolto i folti capelli ricci in un velo dai colori sgargianti, si guarda sorpreso scoprire che assomiglia a un esotico re del mondo antico: il re etiope, padre di Aida, che si reca in Egitto dove sua figlia è tenuta schiava per incitarla a vendicarsi. L’espressione intensa e orgogliosa del personaggio, in ogni caso, si sposa perfettamente con la dignità regale di Amonasro che, nell’incitare Aida a ribellarsi agli egiziani e costringerla a raccogliere informazioni sui movimenti delle truppe nemiche dal suo amato Radamès, evoca nella sua aria la bellezza perduta delle “foreste profumate” e delle “fresche valli” dell’Etiopia natia.

9. Constant, Junkies (1994; olio su lino, 190 x 199 cm). Presentato da BorzoGallery

BorzoGallery presenta a TEFAF tre opere di Costant, per un interessante approfondimento su uno dei fondatori del gruppo CoBrA (alla fiera ci sono molte opere degli artisti che appartennero al gruppo). La selezione per TEFAF online, fa sapere la galleria, è il preludio a una presentazione più ampia a TEFAF 2022, quando BorzoGallery dedicherà un’attenzione particolare all’artista in vista dell’iniziativa Constant 1 0 1. Questo progetto, avviato dalla Fondation Constant, include un programma multidisciplinare in collaborazione con musei, istituzioni educative e artisti, tra gli altri, e guarda avanti 101 anni dopo la nascita di Constant per evidenziare la sua influenza sull’arte contemporanea e quella delle generazioni future.

10. Eugène Verboeckhoven, Intrigato (1853; olio su tela, 63 x 52 cm). Presentato da Berko Fine Paintings

La galleria Berko presenta tre opere di Eugène Verboeckhoven, il principale animalista belga dell’Ottocento: qui ritratto è uno dei cagnolini del re Leopoldo I del Belgio. Da più di 40 anni Berko raccoglie le opere di Eugene Verboeckhoven, che dal 1832 dipinse gli animali domestici preferiti del re Leopoldo I e della regina Louise d’Orleans, allora appena sposata. La maggior parte di questi dipinti è ancora conservata nelle Collezioni Reali in Belgio e nel Museo della Dinastia a Bruxelles.

11. Bernardino Licinio, Dama e corteggiatore (olio su tavola, 81,3 x 114,3 cm). Presentato da Galerie Canesso

Il quadro presentato da Canesso, in passato attribuito a Tiziano, fu proprietà della sorella di Caroline Murat quando era regina di Napoli, dopodiché la seguì al castello di Frohsdorf in Austria. Nel 1822 Charles Vane, III marchese di Londonderry, acquistò gran parte della collezione di Caroline, a sua volta consegnandone tredici pezzi a Christie’s a Londra l’anno successivo; l’opera era tra questi, ancora attribuita a Tiziano. Dopo diversi passaggi in collezioni private, l’opera fu acquistata da un collezionista residente a Vienna prima della seconda guerra mondiale, dopodiché, nel 1948, fu restituita ai suoi precedenti proprietari. Questa famiglia lo ha lasciato in prestito al Palace of the Legion of Honor a San Francisco tra il 1949 e il 2011. Venduto dai loro discendenti a New York nel 2012, è tornato ancora una volta in Europa. L’artista ha dipinto una bella veneziana, vista frontalmente e con indosso una leggera sottoveste che lascia intravedere uno dei suoi seni: si ispira alla Flora di Tiziano degli Uffizi, pur senza connotati motologici. La giovane donna è sorpresa in un momento intimo, un’idea ulteriormente rafforzata dai lunghi capelli biondi sciolti sulle sue spalle. Se a questo aggiungiamo il suo sguardo languido verso il giovane corteggiatore che la prende il polso, si comprende che si tratta di una scena di passione amorosa e promessa futura. Che questa donna, che porta tutta la raffinatezza di una seduttrice, possa essere identificata come una cortigiana, non altera realmente la nozione essenziale dell’immagine, quella di una liaison romantica. Il giovane, vestito alla moda del tempo, ha tuttavia un certo decoro, come implicano la piuma bianca nel suo berretto rosso e il grande fiocco azzurro pallido che tiene la sua spada. L’effetto teatrale è accentuato dai ricami, dai gioielli in oro e dai colori profondi e scintillanti. Grazie a Luisa Vertova, il dipinto ha recentemente riscoperto la sua vera paternità, dopo aver trascorso l’Ottocento e gran parte del Novecento con i nomi dei più illustri pittori veneziani, gli stessi che diedero inizio a questo genere di erotismo latente. Oltre al già citato Tiziano, il dipinto fu infatti attribuito anche a Paris Bordon e Palma Vecchio. La galleria Canesso presenta anche, da vedere, un ritratto di signora di Lavinia Fontana e una Madonna in Adorazione del Bambino del Maestro di San Miniato.

12. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, Giovane seduta sul letto (olio su tela, 168,5 x 125 cm). Presentato da Caylus

Un lavoro di uno dei protagonisti del romanticismo spagnolo, Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, che ha per protagonisti assoluti l’erotismo e la sensualità della ragazza. La giovane donna è mostrata sul bordo del letto mentre apre la tenda scoprendo la sua stanza, in quello che sembra un invito a far parte di quell’intimità. È probabile che il dipinto presentato da Caylus sia stato abbinato alla Ballerina nel boudoir battuta all’asta da Sotheby’s Londra il 29 luglio 2020, poiché le due opere condividono temi e misure. Inoltre, grazie a un’immagine della fototeca della Fundación Universitaria Española, sappiamo dell’esistenza di un’altra versione di questo dipinto di qualità inferiore, sebbene le misure non siano indicate.

13. Arte egizia, Testa di stambecco della Nubia (Nuovo Regno, XVIII dinastia, 1390-1353 a.C.; blu egizio, 3,2 x 1,5 x 2 cm). Presentato da Gallery Cybele

Si tratta di una decorazione a forma di testa di stambecco della Nubia che in antico faceva probabilmente parte di un cucchiaio cosmetico o di un piattino cosmetico, ed è realizzata in blu egiziano, un pigmento che si produceva dalla cottura di un composto di minerale di rame, sabbie silicee, rocce calcaree. È considerato il primo pigmento sintetico. Lo stambecco della Nubia è un animale selvatico del deserto ed è perfettamente riconoscibile per le sue imponenti corna arrotolate verso la parte posteriore. Va ricordato che in oggetti come questi il corno di stambecco è simbolo di rinnovamento, rinascita, rigenerazione della vita. Ci sono molti oggetti da toeletta che utilizzano lo stambecco come iconografia o come forma. Questi oggetti servivano a ringiovanire la persona, a renderla più bella: ecco dunque spiegata la sua simbologia. Spesso le dame di corte venivano sepolte con i loro soliti piccoli monili che venivano spostati al momento del funerale in modo che potessero accompagnare i loro padroni nella loro vita nell’aldilà.

14. Michele Desubleo, Il sogno di Giacobbe (1666-1670; olio su tela, 128,5 x 158,5 cm). Presentato da Fondantico

Questo dipinto rappresenta un noto passo del Libro della Genesi che racconta di come Giacobbe, in viaggio verso Haran, si fosse addormentato sognando una scala che portava al Cielo, con angeli che salivano e scendevano. Alla sommità della scala, Giacobbe ebbe la visione di Dio che gli prometteva che la terra su cui giaceva un giorno sarebbe diventata quella del suo popolo, gli Israeliti. Questa tela, riemersa sul mercato, venne pubblicata in passato sulla monografia su Desubleo, ma con una scadente fotografia in bianco e nero, e indicata come conservata presso ubicazione sconosciuta. L’assenza di uno studio diretto ha portato gli studiosi a sottovalutarne la qualità. La studiosa Lucia Peruzzi è stata la prima a pubblicare questo quadro nel 1986, datandolo al 1641 circa. Ne esiste una seconda versione negli Stati Uniti, leggermente più grande e dello stesso soggetto, nella collezione Barbara Piasecka Johnson a Princeton. La composizione è simile ma ci sono alcune varianti sostanziali: la posa di uno degli angeli sullo sfondo, il bastone di Giacobbe, e il tipo e la collocazione del tessuto a righe bianche e marroni sulla destra, sotto la testa di Giacobbe. Inoltre, il paesaggio a sinistra qui manca del profilo della montagna, la scena a destra è organizzata in maniera più stretta e la zucca è posta in basso a destra. Nella versione Johnson manca soprattutto il panneggio che ricopre il suolo e parte delle gambe destre del giovane, qui dipinto con uno straordinario e vibrante bruno-rossastro. Queste variazioni fondamentali indicano una versione autografa del soggetto, che riflette una pratica tipica di Desubleo. Il Sogno di Giacobbe va datato al periodo parmense di Desubleo, cioè all’ultimo decennio della sua vita.

15. Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, Entrata di Cristo a Gerusalemme (1590-1605; olio su tela, 84,5 x 120,5 cm). Presentato da Hazlitt

Il dipinto dello Scarsellino presentato da Hazlitt mostra una scena descritta in tutti e quattro i Vangeli: Cristo, disceso dal Monte degli Ulivi, entra nella città di Gerusalemme su di un asino, acclamato dai suoi seguaci e discepoli. L’evento segna l’inizio della Passione nella tradizione cristiana e l’inizio delle celebrazioni liturgiche pasquali. Nel quadro, Cristo, vestito di rosso, alza la mano destra benedicente, mentre la folla spezza i rami delle palme e gli depone davanti i mantelli. La pennellata rapida e le vivaci cromie del quadro, fatte di rossi, arancioni e azzurri, riflettono chiaramente la formazione veneziana di Scarsellino, contribuendo a datare quest’opera all’epoca del suo ritorno da Venezia a Ferrara, verso la fine del Cinquecento. Il tipo facciale di Cristo può essere paragonato al dipinto con Cristo e la Vergine con san Francesco, ora alla Pinacoteca di Brera, risalente ai primi anni Novanta, e che mostra la ricca tonalità delle prime opere di Scarsellino. Un dipinto dell’Entrata di Cristo in Gerusalemme dello Scarsellino era in possesso del frate-architetto Giuseppe Merenda (1687-1767), nel suo palazzo di Forlì. Non sono note altre opere sullo stesso soggetto, pertanto chissà che il dipinto della collezione Merenda non sia l’opera presentata a TEFAF.

16. Matteo di Pacino, Vir dolorum con strumenti della Passione (anni Settanta del XIV secolo; tempera e oro su tavola, 16,2 x 20,6 cm). Presentato da Nicholas Hall Ltd.

Questa tavoletta è stata quasi sicuramente realizzata come parte di una predella per un grande polittico. Sembra si abbini perfettamente per dimensioni, stile e decorazione a un San Giacomo Maggiore (venduto da Finarte a Milano nel 1967), anch’esso attribuito a Matteo di Pacino e datato agli inizi degli anni Settanta del Trecento. Già noto come Maestro della Cappella Rinuccini, Luciano Bellosi identificò l’artista in Matteo di Pacino nel 1973, sulla base di confronti con l’unica opera firmata e datata di Pacino, il Polittico Stroganoff. Altri dipinti di questo maestro sono al Metropolitan Museum of Art di New York, al Lindenau-Museum di Altenburg, e alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Questo Vir dolorum utilizza l’iconografia tradizionale del Cristo ferito ed emaciato circondato dagli Strumenti della Passione, ma invece di mostrare la dolorosa sofferenza del Salvatore, il Cristo di Pacino sembra calmo, come fosse addormentato, nonostante il sangue che gocciola dalla sua ferita laterale. In questo modo Pacino offre all’osservatore un’immagine sobria, potente e contemplativa in modo simile alla sua più complessa e successiva pala d’altare del Cristo crocifisso del Metropolitan di New York. In entrambe le opere, la barba ispida e le ciocche rosse di Cristo incorniciano un volto prostrato con gli occhi chiusi.

17. Luca Giordano, Cristo tra i dottori (1685 circa; affresco su supporto in vimini, diametro 110 cm). Presentato da Lullo Pampoulides

Questo tondo, raffigurante il Cristo tra i Dottori, è un raro esempio di “affresco portatile” barocco. Fu dipinto dal grande pittore napoletano Luca Giordano a Firenze per Andrea del Rosso intorno al 1685, ed è documentato nella collezione di famiglia già nel 1689, insieme ad altri tre tondi simili (due dei quali oggi perduti, mentre quello raffigurante Cristo e la samaritana attualmente si trova in una collezione privata). L’uso da parte di Giordano di questa insolita tecnica trova pochi precedenti a Firenze, e mette in discussione le rigide distinzioni tra categorie che hanno sempre governato la storia dell’arte. Pittura, opera d’arte, arte performativa: tutto confluisce in quest’opera. La pittura murale, per definizione immobile e legata al contesto architettonico per cui è stata concepita, diventa per Giordano un esercizio tecnico di bravura e velocità di esecuzione svolto per (e forse davanti a) una committenza prestigiosa: una vera “performance” volta a mostrare il virtuosismo e l’inventiva senza pari dell’artista. In effetti, la pittura ad affresco richiede più velocità e sicurezza rispetto alla pittura ad olio su tela o pannello. Mentre quest’ultima consente infiniti ripensamenti e cambiamenti, a causa della lenta essiccazione del supporto, l’affresco richiede al pittore di mescolare i pigmenti con l’intonaco di calce mentre è ancora umido risultando in un esercizio pittorico molto rapido. Il dipinto in questione è stato pubblicato per la prima volta nel 1972, ma è rimasto sconosciuto fino a poco tempo fa, e per la sua rilevanza nell’opera dell’artista è stato recentemente pubblicato ed esposto alla seminale mostra monografica dedicata a Luca Giordano, recentemente tenutasi a Parigi: Luca Giordano (1634-1705 ). Le triomphe de la peinture napolitaine (Petit Palais, 14 novembre 2019 - 23 febbraio 2020).

18. Pietro Paolini, Ritratto di Francesco di Poggio che scrive alla luce di una lampada ad olio (anni Trenta del Seicento; olio su tela, 147,6 x 115,9 cm). Presentato da Adam Williams Fine Art Ltd

L’attribuzione di quest’opera a Pietro Paolini porta la firma di Nikita de Vernejoul, che considera anche questa tela la prima di due versioni dello stesso soggetto. Sempre lo stesso studiosoha identificato il modello del dipinto come Francesco Di Poggio, esponente di una nobile famiglia lucchese. Fu poeta e scrittore famoso, lodato in due sonetti da Elisabetta Coreglia. Nato nel 1594, fu canonico della Cattedrale di San Martino dal 1628, protonotario apostolico, e fu, oltre che scrittore, anche musicista, membro dell’Accademia degli Accesi e dell’Accademia degli Oscuri. La sua prima opera importante, La Psiche, dramma musicale musicato da Tommaso Breni, fu rappresentata a Lucca nel 1645, presso il Palazzo De’ Borghi. Fu promossa dall’Accademia degli Accesi nell’ambito delle feste di carnevale e da tale Accademia fu pubblicata nel 1654. Il tema della ritrattistica in un gabinetto letterario risale al XVI secolo, soprattutto a Venezia, dove gli intenditori venivano rappresentati con libri e sculture, rafforzandone il prestigio, come nel Ritratto di Andrea Odoni di L’illuminazione della lampada a olio adattata nel ritratto di Paolini è estremamente originale: il modello di illuminazione artificiale introdotto da Honthorst a Roma nelle scene di genere degli anni 1615, reinterpretato da Paolini, dona al soggetto poesia e mistero. L’ambiente del personaggio, ridotto all’essenziale, prende come modello Valentin de Boulogne, in particolare il Ritratto di un prelato (Francia, collezione privata), il cui potere è concentrato negli occhi e nelle mani. Per questi “ritratti parlanti”, ovvero incaricati di trasmettere un messaggio, Paolini ha inventato un tipo di erudita ritrattistica caravaggesca, che può trasmettere un’idea, una convinzione, a volte un’ansia profonda e un senso di disordine, la cui potenza può scuotere lo spettatore. Questo ritratto appartiene alla maturità di Paolini, quando l’artista è all’apice delle sue capacità e quando la sua padronanza del chiaroscuro è perfetta. La maggior parte dei suoi ritratti conosciuti sono stati dipinti in un periodo di circa dieci anni. L’esistenza di una seconda versione di questo dipinto (collezione Lucca Mazzarosa) con alcune varianti, chiaramente di qualità inferiore, dovrebbe affermare l’importanza del personaggio rappresentato.

19. Arte greca, Corona di alloro (300 a.C. circa; oro, diametro 21 cm). Presentato da ArtAncient

È una corona d’alloro greca in oro, eccezionalmente ben conservata, ellenistica, del 300 a.C. circa. Quest’oggetto è formato da uno stelo cilindrico decorato con una lamina d’oro avvolta attorno a un’anima in lega di rame: foglie fini a forma di lancia con venature impresse si irradiano verso l’esterno a partire da un ornamento floreale centrale a forma di coppa. Questa corona riproduce in oro le corone di alloro assegnate come premi nelle competizioni atletiche. Corone di foglie naturali, o in metalli preziosi a imitazione della natura, venivano assegnate come premi o indossate nei simposi e nelle processioni.

20. Arnold Böcklin, Scudo con testa di Medusa (1885-1887; gesso policromo e cartapesta, diametro 60,5 cm). Presentato da Stuart Lochhead Sculpture

Stuart Lochhead presenta una scultura dipinta basata su un soggetto mitologico, uno Scudo che si colloca idealmente al centro del dibattito sulla colorazione dei marmi antichi, racchiudendo, allo stesso tempo, l’essenza dell’estetica simbolista. Il modello originale per questa Medusa fu realizzato nello studio di Böcklin a Hottingen, vicino a Zurigo, intorno al 1885: venne inviato a una mostra di scultura policroma alla Nationalgalerie di Berlino nello stesso anno, ma venne rotto durante il viaggio di ritorno in Svizzera. Fiducioso della forza del modello, l’artista decise di realizzare altre versioni di questo modello di successo, a volte in gesso, altre volte in cartapesta, o addirittura mescolando le due, come nel caso della presente opera. L’opera di Böcklin riecheggia la composizione frontale dell’antico marmo Rondanini, acquistato a Roma nell’Ottocento dal re di Baviera Ludovico I e poi esposto a Monaco di Baviera, dove è ancora oggi visibile. Questo antico marmo è stato originariamente concepito come un Gorgoneion, un amuleto protettivo spesso indossato da Atena e Zeus sul pettorale, la cui funzione apotropaica ha avuto origine nel mito di Medusa. Ma ci sono anche altri modelli: Böcklin, che soggiornò spesso in Italia, potè ammirare anche certe opere conservate a Firenze, come il celeberrimo Scudo con la testa di Medusa di Caravaggio agli Uffizi. La sua versione della Medusa riecheggia così un’antica tradizione scultorea, reinterpretata per la prima volta nel Rinascimento e nel Barocco. Tuttavia, piuttosto che concentrarsi su una resa altamente stilizzata o grottesca del soggetto, la Medusa di Böcklin è molto umana.

21. Pietro Orlando, Monte Calvario (1680 circa; alabestro, 65 x 51 x 25 cm). Presentato da Kunsthandel Mehringer

Un gruppo scultoreo in alabastro che rappresenta la Crocifissione di Cristo tra due ladroni, con la Vergine e San Giovanni in lutto ai piedi della Croce: probabilmente era destinato alla devozione privata. La vivacità della narrazione nell’opera è arricchita anche dalla presenza di una straordinaria predella scolpita nel basamento, nella quale sono rappresentati alcuni momenti della Passione: la Salita al Calvario con il Cristo caduto, la Veronica che si asciuga il volto e Simone di Cirene portacroce, sullo sfondo di un suggestivo paesaggio, i cui dettagli architettonici alludono alla città di Gerusalemme. Come narra l’iscrizione posta sotto la straordinaria predella, “Petrus Orlando inventore Del(ineavit et) Fecit Drepani”, sia l’esecuzione che l’invenzione della composizione di questo Calvario sono dello scultore Pietro Orlando, attivo nella città di Trapani nella seconda metà del XVII secolo, e al quale le fonti si riferiscono come “rinomato scultore” in legno. Numerose altre opere citate nelle biografie non sono più rintracciabili né attribuibili alla mano di Orlando. Il contesto culturale in cui va inserita quest’opera è caratterizzato da una fiorente attività nell’Italia meridionale, tra la Sicilia e Napoli, specializzata in scene affollate di piccole figure scolpite in avorio, marmo, alabastro, pietra o corallo.

22. Battistello Caracciolo, Sacra Famiglia con san Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista (olio su tavola, 53 x 36 cm). Presentato da Porcini

Insieme ad una replica di analogo formato nel Palazzo dei Consoli di Gubbio, questo dipinto è stato citato per la prima volta nel 1943 da Roberto Longhi in una nota di aggiornamento al catalogo di Battistello; più precisamente si identifica con la Sacra Famiglia con il piccolo San Giovanni che si trovava all’epoca nella collezione Angelo Cecconi a Firenze. La Sacra Famiglia in questione sembrerebbe essere la versione originale, e fa parte di un nucleo di composizioni in formato ridotto che gli studiosi fanno risalire verso la fine del secondo o terzo decennio del XVII secolo. Tra questi ce n’è uno, l’Annunciazione, firmato, nel Wadsworth Atheneum di Hartford, anch’esso proveniente dal mercato antiquario di Firenze, di notevole somiglianza nella disposizione. La datazione della Sacra Famiglia allo stesso arco temporale, che comprende il periodo della maturità artistica di Caracciolo, è ulteriormente suggerita dalla plasticità smaltata delle figure.

23. Bernardino Cametti, Natività (1725 circa; terracotta, 51 x 66 x 64 cm). Presentato da Walter Padovani

Noto da tempo agli studiosi, questo complesso gruppo in terracotta fu pubblicato nel 1900 da Stanislao Fraschetti, quando era di proprietà della famiglia principesca Massimo. Illustrato nella prima monografia su Bernini come opera della scuola dello scultore, fu inseguito attribuito a Cametti. Lo studioso Andrea Bacchi, che ha firmato la scheda dell’opera, ritiene numerosi gli indizi che suggeriscono un’attribuzione a Bernardino Cametti, nato a Roma intorno al 1669 da famiglia di origine piemontese. Divenne uno dei più grandi scultori della Roma del primo Settecento insieme a Camillo Rusconi, Angelo de Rossi e ai francesi Pierre Etienne Monnot, Jean Baptiste Théodon e Pierre Legros. Allievo di Lorenzo Ottoni, Cametti eseguì la sua prima opera pubblica, il grande rilievo marmoreo della Canonizzazione di sant’Ignazio, tra il 1695 e il 1698 nell’ambito del più importante cantiere scultoreo della Roma di fine Seicento, la decorazione della cappella dedicata al santo spagnolo nella chiesa del Gesù. Successivamente lo scultore fu costantemente impegnato non solo nelle chiese di Roma ma anche ad Orvieto, Bologna, Torino e Madrid. L’opera in questione probabilmente non era un modello per un’opera più grande. Infatti, la straordinaria rifinitura unita alla vivacità di ogni dettaglio (dalla paglia su cui giace il Bambino alla vegetazione sulle caratteristiche architettoniche e il piede della Vergine in primo piano) fanno pensare che il piccolo gruppo fosse destinato ad una prestigiosa collezione. Dopo l’attento lavoro di conservazione condotto nell’estate del 2009 con la rimozione delle ridipinture brune, la terracotta ha riacquistato l’aspetto autenticamente vellutato delle superfici, rendendo possibile una migliore lettura del suo stile (anche dopo la pulitura, resta impossibile decifrare un’iscrizione, forse un nome, incisa nell’argilla prima della cottura e posta sul basamento davanti al san Giuseppe).

24. Baldassarre Franceschini detto il Volterrano, Ritratto del marchese Luigi di Alberto Altoviti come Ganimede o Ila (1645-1646 circa; olio su tela, 87,5 x 71 cm). Presentato da Robilant+Voena

Il ritratto del marchese Luigi di Alberto Altoviti presenta il soggetto nelle vesti di una figura della tradizione classica, convenzione abbracciata dai pittori dell’epoca barocca. La brocca e la coppa dal soggetto hanno portato all’identificazione con due protagonisti mitologici di grande bellezza: Ila, il compagno di Ercole rapito da una ninfa dei fiumi mentre andava a prendere l’acqua, e Ganimede, ammirato e poi rapito da Giove per diventare il suo coppiere. Sempre a TEFAF, la Galerie Perrin espone peraltro un presunto ritratto del marchese nelle vesti di Adone, sempre del Volterrano. L’elegante posa di Altoviti e la suggestiva disposizione delle sue mani (con una tiene la brocca e la coppa e con l’altra il personaggio si assicura il sontuoso drappeggio blu del drappeggio al fianco) evocano un’atmosfera informale e decisamente sensuale. Allo stesso tempo, la sua criniera di riccioli rosso-bruni, il suo fisico da adolescente e lo sguardo curioso e invitante con cui incrocia quello dell’osservatore suggeriscono allo stesso tempo l’innocenza della giovinezza e anche una certa femminilità. Così, il modello incarna le seducenti ambiguità dell’androginia al centro dell’ideale platonico della bellezza maschile, un tema che ha catturato l’immaginazione di artisti e mecenati sia del Rinascimento che del Barocco, ispirando alcune delle immagini più sensuali dei primi anni dell’età moderna.

25. Gregorio di Cecco di Lucca, Matrimonio mistico di santa Caterina con santi, cherubini e serafini (1410-1415 circa; tempera e oro su tavola, 60 x 32 x 1,5 cm). Presentato da Galerie G. Sarti

Gregorio di Cecco era figlio adottivo e collaboratore di Taddeo di Bartolo, figura centrale della scena artistica senese tra XIV e XV secolo. Notevole è la sua sofisticata e virtuosistica resa dei dettagli e l’utilizzo di svariate tecniche (sgraffito, punteggiatura, lacca traslucida), che emerge anche da questa ben nota tavola con Matrimonio mistico di santa Caterina con santi, cherubini e serafini. Dettagli che fanno di Gregorio di Cecco una figura di grande interesse nella Siena del primo Quattrocento, quando i grandi artisti della generazione più giovane come Sassetta stavano facendo sviluppare il radicato linguaggio del Trecento in un idioma più moderno. Quest’opera è passata in asta da Sotheby’s nel 2018. L’attribuzione a Gregorio, e in particolare alla fase giovanile della sua carriera, si deve a Gaudenz Freuler.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE