Promossi e bocciati dei Padiglioni alla Biennale di Venezia 2022. Il pagellone

Per l’edizione 2022 della Biennale di Venezia ci siamo inventati, per comunicare le nostre impressioni a caldo, il pagellone dei padiglioni nazionali. Sullo stile delle pagelle dei quotidiani sportivi, con la pretesa di non essere completi ma di fornire qualche spunto e di essere scherzosi, ecco dunque promossi e bocciati (per ora abbiamo limitato la selezione ad alcuni padiglioni di Giardini e Arsenale, quindi non troverete nessuno dei padiglioni fuori dalle due sedi principali), secondo la redazione con voti e commento. In ordine alfabetico.

Albania

Una mini-mostra monografica dedicata a un’artista, Lumturi Blloshmi (1944-2020), tra i vanti dell’arte contemporanea del paese balcanico. Approccio curatoriale serio, selezione interessante, figura da approfondire. Peccato per la coabitazione col padiglione della Nuova Zelanda con cui condivide lo spazio. Piccola scoperta. Voto: 7 e mezzo

Arabia Saudita

Un mega biscione coperto di peli che vorrebbe essere un albero che consuma lo spazio ma che, come un amico saggio, vuole esortarci a imparare dalla natura. Consumerà lo spazio, ma dentro al padiglione si gira bene, anche senza guardare l’immane presenza, e il saggio più che inviare messaggi, come da descrizione ufficiale, respira (provate a sentire). Gli arabi sono tra i meglio vestiti alla Biennale ma l’opera di Muhannad Shono non è niente di particolarmente nuovo né esaltante. Amico pelosetto. Voto: 4

Argentina

Dell’opera di Mónica Heller si ricorda soprattutto il piccione parlante (oppure è una voce che parla del piccione, non si capisce bene perché il becco non è in sincrono con l’audio). Poi ci sono video con vari personaggi. L’ispirazione, dice l’artista, è tratta dai “progetti architettonici multisensoriali” delle sale da bingo che, pare, in Argentina sono ovunque. Ma anche in Italia. Un po’ confusionario. I’m The King of Bingo Bong. Voto: 5

Australia

Appena si entra c’è un casino furibondo, quello prodotto dalla chitarra elettrica di Marco Fusinato che viene amplificata per produrre rumore. Dietro un megaschermo dove passano immagini a caso (nella foto ufficiale c’è un bel Ligozzi, non si comprende il nesso). All’ingresso i cartelli avvisano di ciò verso cui si andrà a parare. Desastres più che il nome del progetto ci pare sia il risultato. Aridatece Russolo e i suoi intonarumori, e dite agli australiani che ci arrivano cent’anni dopo e privi dello stesso fascino. Rumoristi già visti. Voto: 2

Austria

Siamo negli anni Sessanta fino al collo, il progetto di Jakob Lena Knebl e Ashley Hans Scheirl (il padiglione merita una visita solo per sperare di trovare loro due a concedere qualche intervista, ve lo assicuriamo), tra rivoluzione sessuale, statue che si grattano le natiche e atmosfere da Korova Milk Bar è un viaggio lisergico che possiamo mettere tranquillamente tra le cose più belle di questa Biennale. Peace, Love & Acid. Voto: 8 e mezzo

Belgio

Francis Alÿs è uno dei migliori artisti della scena mondiale e lo conferma trascinandoci in un mondo di bambini col suo The Nature of Game, tutto dedicato alla naturalità del gioco. Fanno riflettere le immagini di pandemia, di bambini dentro scenari di guerra, di migranti che traversano il deserto. Per chi conosce Alÿs niente di nuovo, ma i quadretti nelle due sale laterali hanno sorpreso molti. Happy (?) Children. Voto: 8

Brasile

Prendete Oldenburg, Dalí e Lichtenstein (ma anche tutti quegli artisti che fanno sculture riproducendo parti del corpo a dimensioni esagerate), mescolateli e tagliateli a pezzi: la ricetta vi darà il lavoro di Jonathas de Andrade per il padiglione brasileiro. A commento tutta una serie di proverbi brasiliani sul corpo (per chi ne ha proprio voglia). Le parti del corpo che trovate sparse ovunque alludono anch’esse a modi di dire. L’idea è quella di dar vita, citiamo la descrizione ufficiale, alle “sensazioni provate da un immaginario corpo brasiliano” che siano “capaci di catturare e trasmettere il momento storico che stiamo vivendo in tutta la sua complessità”. Forse non ne sentivamo così la mancanza, ma almeno il lavoro è divertente. Con le orecchie, con le orecchie, ciao ciao. Voto: 5

Canada

Stan Douglas porta quattro foto di vari casini scoppiati in giro per il mondo (Primavera araba, scontri dopo una partita in Canada e così via), con una videoinstallazione che parla di una collaborazione tra musicisti britannici ed egiziani. Progetto povero, che non lascia traccia. Tumulto inconsulto. Voto: 3

Cina

Si chiama Meta-Scape il progetto dei cinesi. L’opera, leggiamo, "pone in relazione l’immagine ecologica o di sistema presentata da ’scape’ con l’attuale contesto umano rappresentato da ’uomo-tecnologia-natura’ [...]. ’Scape’ e? un termine in evoluzione nella narrazione della cultura cinese tradizionale. Meta-Scape intende ritrarre la ’struttura della comprensione’ creata dalla nazione cinese in un processo di inclusione e trasformazione del mondo, e di esplorazione delle pietre miliari della civiltà indicate dall’umanità per la coesistenza del mondo futuro utilizzando il concetto di ’Scape’ della cultura cinese tradizionale come concetto chiave mantenendo l’atteggiamento di trascendere il tempo indicato dalla parola ’Meta’. Qualunque cosa voglia dire. Alla fine sono due alberi, tre cespugli e due bricchi in miniatura. Meta-bolismo. Voto: 3

Corea del Sud

Code lunghe a tutte le ore (avranno tutti visto Squid Game) per entrare a vedere le macchine inquietanti di Yunchul Kim che col suo progetto Gyre ragiona sul non umano e sul materiale attraverso le sue “installazioni patafisiche” (così vengono descritte). Il progetto in effetti ha un certo appeal ma colpisce poco, sarà che di artisti che creano macchine simili ce ne sono ormai a dozzine. Gyre la palla. Voto: 6

Danimarca

Uffe Isolotto fa il verso a Cattelan col suo centauro impiccato, un po’ Novecento e un po’ l’ultima opera che l’artista padovano ha presentato a Milano, e lo mette dentro a cumuli di terriccio e oggetti sparpagliati qua e là (pare siano quelli di un’ipotetica famiglia di cui non conosciamo la sorte) che vogliono rievocare la vita rurale danese per mescolare ricordi e iperrealismo, umano e transumano, fantascientifico e tradizione. Ma perché? Nervi tesi cavalli appesi. Voto: 3 e mezzo

Egitto

Alla Biennale del 2019 avevamo assegnato all’Egitto la palma del padiglione più brutto e anche questa volta gli egiziani si mettono d’impegno per confermarsi ai livelli di tre anni fa. “La Terra promessa dove latte e miele scorrono a fiumi” in una “guerra eterna” dell’essere umano “fra la sua natura istintiva e quella intenzionale”, dicono. Appesi al soffitto però vediamo praticamente delle mammelle giganti (il che evidentemente giustifica il latte che scorre a fiumi) dove vengono proiettati video in simultanea. Videotette. Voto: 3

Estonia

Il paese baltico prende in affitto il padiglione che fu dell’Olanda e si presenta bene al primo appuntamento coi Giardini: Orchidelirium è un modo che ci è parso molto interessante per parlare di colonialismo, dal lato dello sfruttamento ecologico. Dentro al padiglione si intrecciano anche storie dimenticate. Al centro da vedere il rotocalco-ragno che sputa nastri a getto continuo. Botanica meccanica. Voto: 7

Finlandia

Close Watch è la videoinstallazione di Pilvi Takala che porta a Venezia la sua esperienza di guardia giurata per parlare di sicurezza e controllo. Praticamente un film, peraltro dai contenuti piuttosto noiosi e un po’ deboli. Vederselo su una panchina in un ambiente stretto con la gente che entra ed esce di continuo non è proprio l’ideale (e già noi diffidiamo abbastanza delle opere video). Giura che lo rivedremo con calma. Voto: 5

Francia

Avete presente il Museo Nazionale del Cinema di Torino? Le sale dove ci sono le ricostruzioni degli ambienti dei vari generi cinematografici? Zineb Sedira ha fatto la stessa cosa, solo con il cinema franco-algerino degli anni Sessanta. Il risultato è un’immersione totale (c’è anche tanto di vero cinema nell’ultima sala), di grande effetto. E davanti al bancone del bar quando si entra capita pure di veder ballare un tango. Biennale Cinema. Voto: 7 e mezzo

Germania

Maria Eichhorn scrosta i muri del padiglione tedesco e ci attacca qua e là qualche frase delle sue per “focalizzarsi sulla storia del padiglione della Germania”, recita la presentazione. In Italia di edifici che fanno emergere la loro storia ce ne sono a migliaia, sono quelli cosiddetti “sgarruppati”, come si suol dire. Minimo sindacale. Voto: 3

Ghana

Black Star, oltre a essere l’ultimo album di David Bowie, è anche il nome del progetto del paese africano, che intende richiamarsi alla stella che compare al centro della bandiera ghanese. All’interno, installazioni e quadri di tre artisti, Na Chainkua Reindorf, Diego Araúja e Afroscope. Scenografico, ma niente di che: fa rimpiangere il padiglione del Ghana dell’ultima Biennale, era tra le cose migliori. Stelle cadenti. Voto: 5

Giappone

Una coda anche qui lunghissima per entrare a vedere quattro specchi su cui vengono proiettate frasi laser dentro una stanza buia. Le frasi, spiega il collettivo Dumb Type che ha progettato il tutto (fa riflettere il fatto che ci siano volute più menti per pensarlo), sono tratte da un manuale di geografia degli anni Cinquanta del XIX secolo e “pongono interrogativi semplici ma universali”. Il tutto a dialogo con lo spazio vuoto al centro della sala. Se stampavate un volantino, facevate prima. Voto: 2

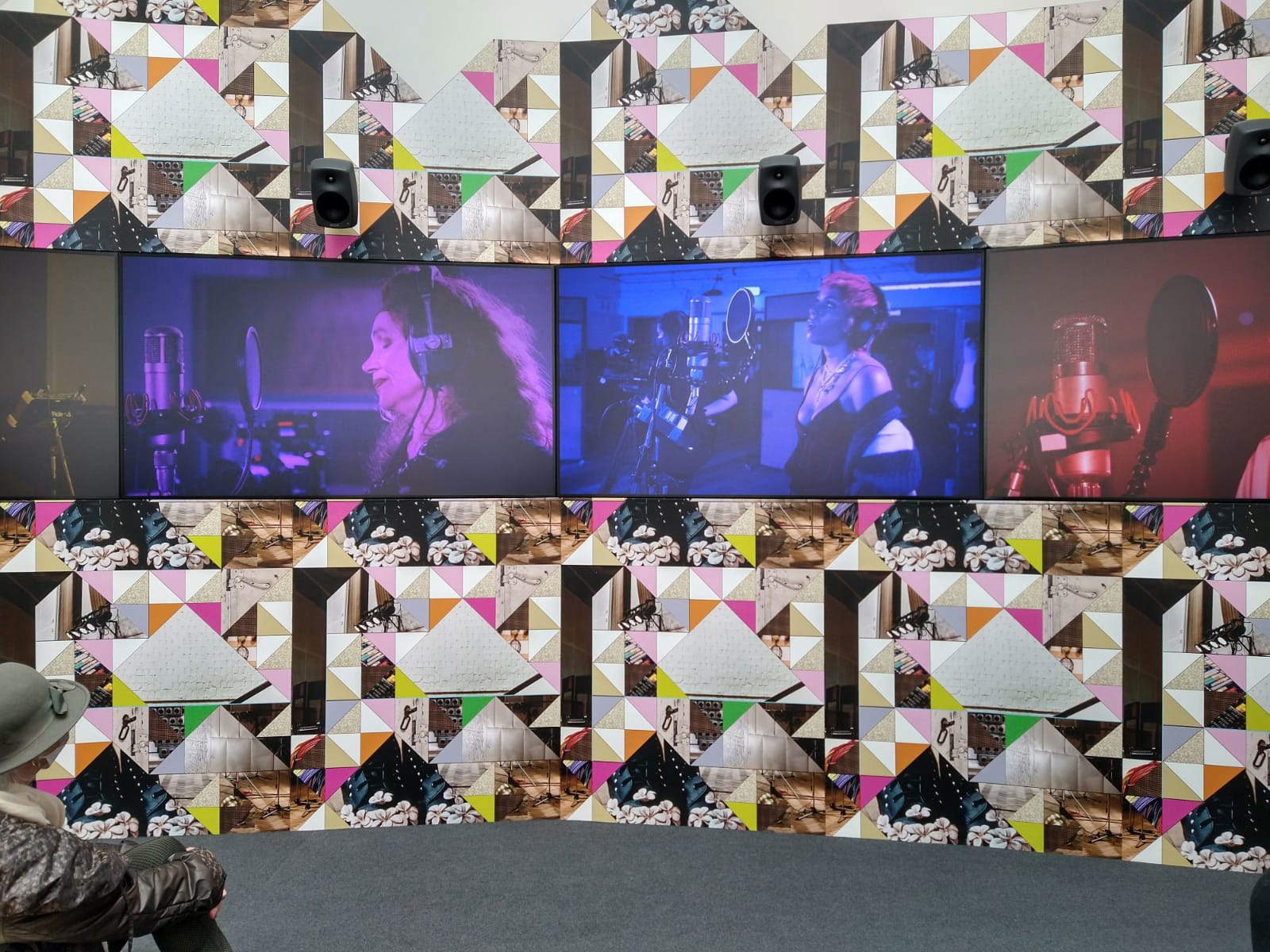

Gran Bretagna

Un omaggio interessante alle vocalist nere britanniche: questo il progetto di Sonia Boyce. Si entra e si sente cantare da tutte le parti, alle pareti figure geometriche e immagini che garantiscono l’atmosfera e sembrano quasi tradurre ciò che le artiste sugli schermi cantano. Black Music. Voto: 7 e mezzo

Islanda

Perpetual motion di Sigurður Guðjónsson è un video dove un “flusso di energia” scorre di continuo attraversando concetti di spazio, energia e tempo. Fabrizio Plessi fa da anni le stesse cose (anzi, le fa meglio, ed è l’originale) eppure è da un po’ che non lo si vede in Biennale. Per la prossima edizione si proporrà di camuffarlo da vichingo. Poi, Perpetual: tanto a novembre il video lo staccano. Eterno a tempo determinato. Voto: 3

Italia

Gian Maria Tosatti ci porta tutti dentro una fabbrica. A chi ha un po’ di memoria ha ricordato molto certi progetti di Mike Nelson, da The Coral Reef al padiglione della Gran Bretagna della Biennale 2011. Lì si parlava di memoria storica, qui di “storia della notte” e “destino delle comete” per somministrare al pubblico un’allegoria del miracolo economico italiano dall’ascesa al declino per poi arrivare alle comete finali (o lucciole? che comunque in mare non ci sono). All’animo poetico del nostro direttore, la macchina da cucire Singer ha ricordato quella che usava la sua bisnonna che faceva la sarta. Al resto del team, più prosaicamente, un’installazione di Kounellis, fatta allo stesso modo di macchine da cucire. Insomma, sull’originalità ci sarebbe di che discutere a lungo. L’attrazione di Tosatti è comunque perfetta per il Luna Park Biennale. E occorre dare atto che il viaggio è suggestivo e di grande impatto. Industrial metal. Voto: 6 e mezzo

Kosovo

Jakup Ferri presenta un ambiente stracolmo di ricami, dipinti, e outsider art come se piovesse: come se non ce ne fosse abbastanza alla mostra internazionale. Ad ogni modo dopo essere saliti dall’oscurità che avvolge l’Arabia Saudita e l’Argentina un po’ di colore non guasta. Inside Outside. Voto: 4 e mezzo

Lettonia

Quando si arriva al padiglione si ha l’impressione di entrare in un negozietto di chincaglierie: sono le ceramiche del duo Skuja Braden (Inguna Skuja e Melissa D. Braden), tutte sistemate su tavoli e mensole. L’installazione, dicono, “esplora le aree mentali, fisiche e spirituali all’interno della casa delle artiste”. Sui vasi è raffigurata gente che tromba da tutte le parti e in tutte le pose, e sul tavolo centrale incombe anche un lampadario di falli che paiono piovere da un momento all’altro sul pubblico. Faremo di tutto per farci invitare a cena a casa loro. Diamo la sufficienza abbondante perché è divertente ma soprattutto è uno dei rari momenti in cui si vede ceramica alla Biennale. Cazzi pazzi. Voto: 6 e mezzo

Lussemburgo

È il progetto di una gloria artistica locale, Tina Gillen, che crea un ambiente con quadri e installazioni che rimandano al tema dell’abitare, un suo cavallo di battaglia, ma anche al paesaggio. I dipinti hanno dimensioni monumentali, si caratterizzano per il loro approccio geometrizzante e minimale, il dialogo con l’installazione in legno è ben riuscito. È il contenuto che forse è un po’ sfuggente se letto in relazione alle Sale d’Armi come Gillen vuole fare. Il lavoro però tiene. Casa al mare. Voto 7 e mezzo

Malta

Il padiglione di Malta è forse il più particolare: la curatela è affidata alla strana coppia formata da un noto caravaggista, Keith Sciberras, e un contemporaneista, Jeffrey Uslip, per dare vita a un singolare omaggio a Caravaggio immaginato da Arcangelo Sassolino e due artisti maltesi, Giuseppe Schembri Bonaci e Brian Schembri. La Decollazione del Battista, il dipinto del Merisi conservato nella Cattedrale della Valletta, unica sua opera firmata, viene rievocata con un’installazione dove gocce di acciaio fuso cadono dentro vasche d’acqua che alludono a elementi della Decollazione. La luce caravaggesca c’è, l’installazione è potente, però il nesso con Caravaggio a molti è sfuggito (la rievocazione dell’opera è però soprattutto un fatto mentale, un’idea da vivere, ed è così che forse va letta l’installazione). Caravaggio in Biennale. Voto: 6 e mezzo

Nuova Zelanda

Se volete sapere come nelle isole Samoa si identifica il genere non binario, visitate il padiglione neozelandese dove Yuki Kihara porta una serie di fotografie di fa’afine (che significa “come una donna”), termine con cui si identificano, appunto, le persone non binarie. L’idea è anche quella di decolonizzare Gauguin, in un certo senso. Però Paradise Camp, con quelle immagini saturate fin quasi all’inverosimile, ci è sembrato più l’album delle fotoricordo del viaggio sul Pacifico. Villaggio vacanze. Voto: 4

Paesi Nordici

Per l’occasione, il Padiglione dei Paesi Nordici è diventato il Padiglione Sami, ed espone opere di Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara e Anders Sunna che rappresentano la Sápmi, la patria dei Sami, l’ultimo popolo indigeno d’Europa. Tra pittura, scultura e installazioni olfattive l’amalgama è ottimo. Menzione speciale per il giovane pittore Anders Sunna che secondo noi è la rivelazione di questa Biennale per i suoi quadri efficaci, politicamente connotati, forti. Un modo diverso e non convenzionale per parlare di decolonizzazione. Many Sami. Voto: 9

Perù

Un viaggio nella storia del Perù degli anni Ottanta, all’epoca del Sendero Luminoso, con Herbert Rodriguez che riunisce in un’installazione sue opere degli anni Ottanta, quando partecipò attivamente agli scontri. Un interessante viaggio dentro una storia non così nota alle nostre latitudini. Qualche dubbio sulla disposizione delle opere e sulla presentazione al pubblico. Anarchy in the Perù. Voto: 6 e mezzo.

Polonia

L’artista polacca Malgorzata Mirga-Tas reinterpreta in chiave rom gli affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Curioso il fatto che nella Biennale che vuole superare il cosiddetto cliché rinascimentale dell’uomo misura di tutte le cose arriva proprio l’opera rinascimentale che lo smentisce. Per il resto, solita outsider art che però divertirà sicuramente i conoscitori dell’arte del Quattrocento. Gypsy Del Cossa. Voto: 5

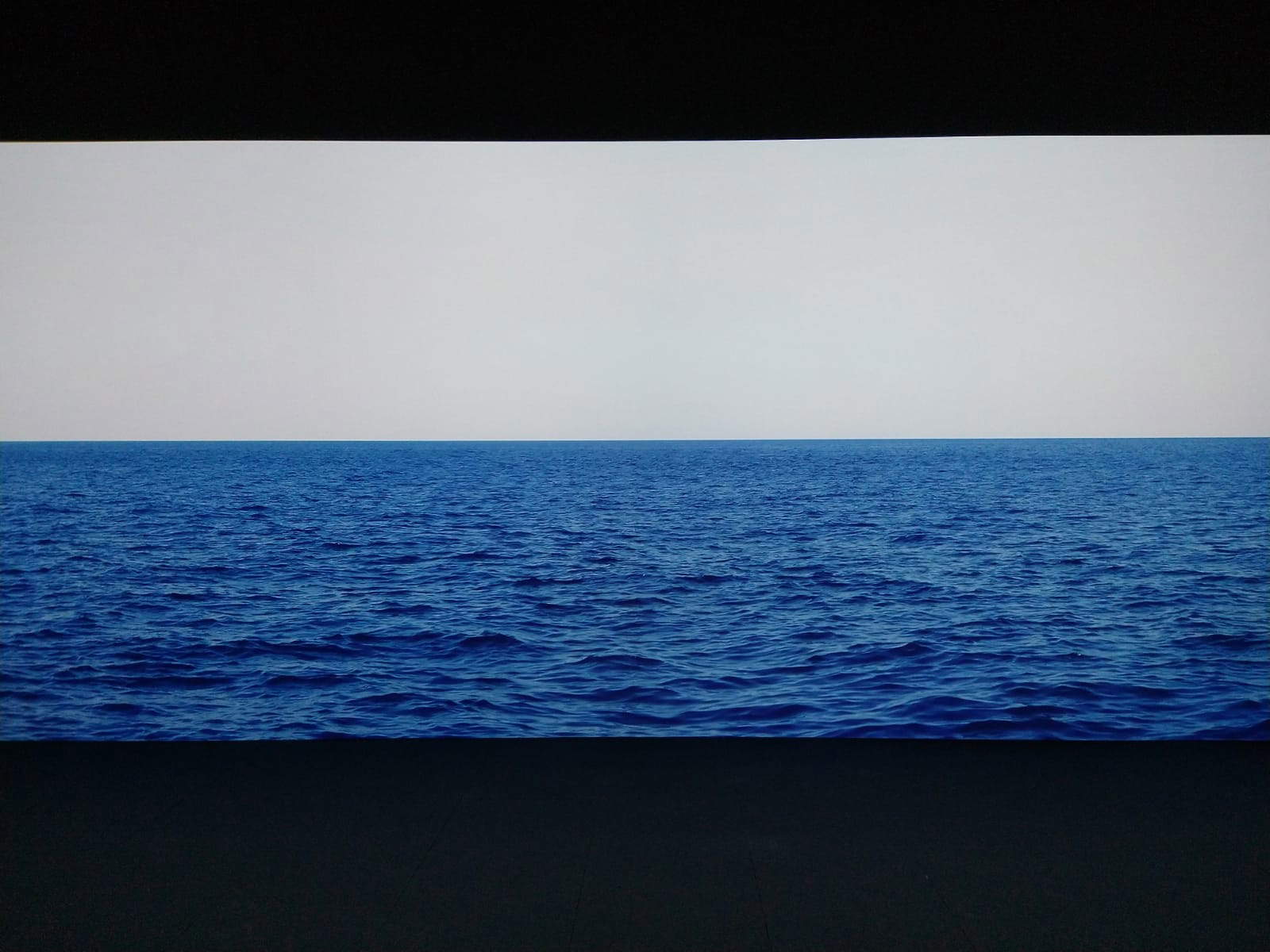

Serbia

Noi abbiamo il mare a tre chilometri dal nostro ufficio quindi l’installazione di Vladimir Nikolić la vediamo praticamente tutti i giorni, ma capiamo l’entusiasmo che può suscitare in un paese che non ha sbocchi sul mare. Ci sono due video giganteschi, uno che proietta immagini del mare e uno che invece mostra l’artista che nuota in piscina. Notare che all’artista sono serviti tre anni di lavoro per arrivare a riflettere in questo modo sul valore dell’acqua. Sapore di sale. Voto: 3

Slovenia

Se non vi siete impolverati abbastanza le scarpe a girare per Giardini ed esterni dell’Arsenale, il padiglione della Slovenia vi dà il colpo di grazia: per terra c’è sabbia, ma neanche di quella a grana grossa. È quella fine stile riviera romagnola, che entra nelle scarpe che è un piacere. Alzate bene i piedi. Il perché di questa idea, comunque, ci sfugge. Peccato perché Marko Jakše, col suo surrealismo stralunato, è uno degli artisti più apprezzabili di questa Biennale e i suoi dipinti attirano e affascinano. Tropicana Beach. Voto: 7 e mezzo

Spagna

Ignasi Aballí modifica le cubature del Padiglione della Spagna per “correggere” l’edificio che risulta leggermente disallineato rispetto ai vicini di casa, Belgio ed ex Olanda (ora Estonia). Dentro non c’è niente, ve lo diciamo. A parte la luce che entra dalle finestre e interagisce con le pareti bianche, per Aballí è anche questa un’opera d’arte. Sarà contento il nostro Luca Rossi che da anni ci martella sui social con lo stesso concetto, può dire di avere un epigono iberico. Pronto c’è il geometra? Voto: 3

Stati Uniti d’America

Simone Leigh la conosciamo tutti e gli Stati Uniti si confermano uno dei padiglioni di maggior qualità. Dopo le ultime, ottime edizioni (memorabile Mark Bradford nel 2017) ecco arrivare le donne nere di Simone Leigh che riflettono sul corpo femminile, sulla diaspora africana, sugli afroamericani, il tutto con opere monumentali in bronzo e in ceramica. Trasformato anche l’esterno. Un ottimo lavoro. Black Power. Voto: 8

Sudafrica

Il Sudafrica vuole farci ragionare su come la pandemia possa produrre opportunità presentando opere di artisti che hanno lavorato durante la pandemia (quindi lo stesso discorso può estendersi a praticamente tutta la Biennale). Tre artisti, Roger Ballen, Lebohang Kganye e Phumulani Ntuli, tra fotografia e installazioni. Il padiglione vuole condurre il pubblico in un “processo di scoperta di sé”, ma già scoprire cosa vogliono dirci le opere sarebbe di per sé un ottimo risultato. Pandemonio. Voto: 4

Svizzera

Appena si entra, mucchi di rumenta sparsi dappertutto e ci si domanda se abbiamo preso la direzione giusta. Poi stessa roba ma immersa in luce arancione e infine ambiente buio. Quegli enormi tronchi di legno sono sculture ispirate alla statuaria popolare (sarà), e i cambi di luce immaginati dall’artista, Latifa Echakhch, vogliono farci “vedere” la musica del percussionista Alexandre Babel, uno dei due curatori. Far vedere la musica è una delle imprese più difficili per un artista: qui però non vediamo l’ora di uscire. Note dolenti. Voto: 4

Turchia

Insieme al Belgio ci troviamo nel padiglione più lirico della Biennale. Füsun Onur, artista di lunga esperienza, ci racconta la storia di un viaggio da Istanbul a Venezia con i suoi piccoli personaggi fatti di fil di ferro, tipo quelli che da piccoli facevamo con la gabbietta dello spumante. Una delle opere più delicate della Biennale di Venezia. Minimalismo e poesia. Voto: 8 e mezzo.

Ucraina

La fontana di Pavlo Makov è un progetto che l’artista ucraino porta avanti da diversi anni, a simboleggiare il paradosso, leggiamo nella presentazione, del “fiume che sfocia in un altro, eppure entrambi si esauriscono e si prosciugano”. L’opera funziona, peccato sia stata installata in quella che è praticamente una zona di passaggio e le luci che arrivano dal padiglione del Kosovo a fianco smorzano un po’ il suo carico. E poi, diciamoci la verità: Makov (nella foto a sinistra) ha lavorato a questo progetto a Kharkiv sotto le bombe, i curatori hanno portato in auto i pezzi della fontana a Venezia come hanno potuto e l’opera adesso è lì. Applausi per questo grande team che nonostante tutto è riuscito a esser presente. Coraggio e rispetto. Voto: 7 e mezzo

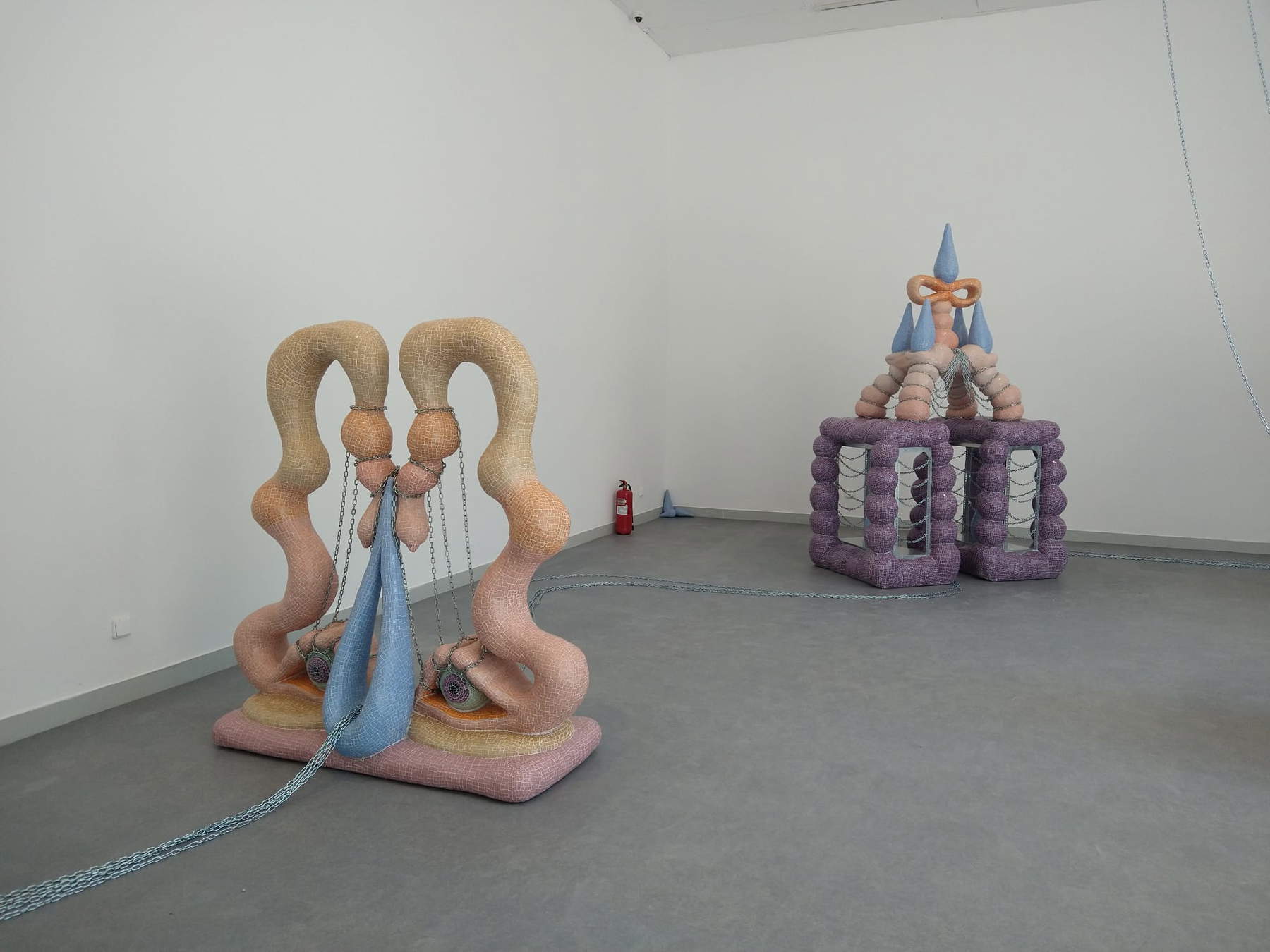

Ungheria

Il padiglione ungherese porta a Venezia le opere di Zsófia Keresztes che cita Schopenhauer e crea una mostra in quattro sezioni (che, a dirla tutta, paiono un po’ tutte uguali) con grandi sculture rivestite di mosaici e legate l’una all’altra con catene che strisciano per tutto il padiglione. Dovrebbero essere frammenti di corpo che cercano di “raggiungere la loro forma finale”. Un viaggio onirico tirato un po’ per le lunghe. Frammenti serpenti. Voto: 5 e mezzo.

Uruguay

Gerardo Goldwasser affronta il tema della percezione di sé facendo riferimento all’industria della moda che, quel “sé”, un po’ tende a reprimerlo. Si entra allora in una particolarissima sartoria dove però tutto è identico, uguale, nero. Simpatico il sarto con tanto di metro sulle spalle che sta lì di fronte all’installazione principale. Sartoria portami via. Voto: 5 e mezzo.

Uzbekistan

A fine Biennale l’Uzbekistan farà la conta di quanti, entrati dall’ingresso a spron battuto, sono inciampati appena trovatisi sul pavimento riflettente. L’opera è una installazione di Charlie Tapp/Abror Zufarov e CCA Lab che si pone come una “riflessione” (a questo punto abbiamo il sospetto che gli uzbeki abbiano inteso il termine in senso letterale) sul primo testo scientifico in cui l’algebra diventa una disciplina a sé stante (è opera di uno scienziato nato da quelle parti, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmii). Sfugge il nesso tra il trattato e i cespugli volanti. Il pubblico tipicamente va a vedere l’Uzbekistan per passare il tempo quando è in coda per il Padiglione Italia. Trovate qualcuno che vi tenga il posto. Riflesso depresso. Voto: 4

Venezuela

Quattro artisti, Palmira Correa, César Vázquez, Mila Quast, Jorge Recio, seguono uno dei filoni principali della mostra, quello sul corpo, declinato secondo quattro livelli: corpo come metafora della vita, corpo sociale, corpo inteso come casa, corpo come microcosmo. Che però vanno un po’ a confondersi all’interno del padiglione. Video, pittura, fotografie di disegni di bambini, c’è un po’ di tutto, forse con meno elementi il discorso avrebbe tenuto meglio e il senso di debolezza del progetto meno evidente. È il mio corpo che cambia. Voto: 5 e mezzo

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE