La expresión "Grand Tour " apareció por primera vez en 1670, en los escritos de un sacerdote católico inglés, Richard Lassels, que ese año publicó en París un libro, El viaje de Italia, en el que se describían las ciudades, monumentos y edificios vistos durante un viaje a Italia. El libro comenzaba con un prefacio en el que Lassels enumeraba los beneficios de viajar, y entre las diversas ventajas de esta actividad incluía la posibilidad de comprender mejor la historia que se lee en los libros: “nadie”, escribía Lassels, “comprende mejor a Livio y a César, a Guicciardini y a Monluc que quien ha hecho el Gran Tour de Francia y el Giro de Italia”. Esta distinción de términos, que curiosamente recuerda a las pruebas ciclistas modernas, se ha ido perdiendo con el tiempo, de modo que hemos pasado a referirnos más genéricamente como “Gran Vuelta” al conocido “viaje de formación de la clase dominante europea”, por utilizar la concisa definición de Cesare De Seta, el mayor experto italiano en la materia. Hablar del Grand Tour, sin embargo, no significa sólo hablar de viajes: éste es el principal mérito de la exposición Grand Tour. Sueño de Italia de Venecia a Pompeya, instalada hasta el 27 de marzo de 2022 en las Gallerie d’Italia de la Piazza Scala de Milán.

Una especie de rito de iniciación de la Europa moderna, incluso antes de ser un viaje que llevaba a Italia (y más allá) a jóvenes de la aristocracia y la alta burguesía de todo el continente. Incluso una “institución”, según De Seta. Una institución cuyas raíces se remontan a épocas muy anteriores a las que comúnmente la asociamos, dado que los pródromos del Grand Tour del siglo XVIII podrían remontarse incluso al reinado de Isabel I, cuando la corona inglesa financiaba, y la clase dirigente promovía, largos viajes educativos a Europa. El propio Lassels, cuando escribió su Voyage, actuaba en una época en la que viajar por Europa era una práctica establecida (el viaje solía durar tres años). En el siglo XVIII se convertiría en un fenómeno mucho más extendido que antes, y adquiriría características aún más universales. A Italia se llegaba para crecer a nivel personal y empezar a construir el propio futuro, la propia carrera. Y uno volvía a su país con las maletas llenas de conocimientos, además de voluminosos recuerdos.

La de Milán no es la primera exposición de la historia sobre el tema (cabe recordar, entre las últimas, la hermosa muestra Ciudad del Grand Tour celebrada en Carrara, en el Palazzo Cucchiari, en 2017), pero desde luego, excluyendo la exposición de gestación inglesa Grand Tour. La fascinación de Italia en el siglo XVIII, que comenzó en la Tate Gallery de Londres en 1996 y se trasladó al Palazzo delle Esposizioni de Roma al año siguiente, es la exposición más impresionante que se ha visto en Italia y la más completa, con un itinerario hábilmente articulado en una serie de nueve secciones consecutivas (con las obras, sin embargo, dispuestas a veces libremente a lo largo de las salas). Se podría decir que los tres comisarios, Fernando Mazzocca, Stefano Grandesso y Francesco Leone, han ideado un itinerario que permite seguir a un hipotético viajero de finales del siglo XVIII (la edad de oro del Grand Tour se remonta al periodo comprendido entre la Paz de Aquisgrán de 1748 y la bajada de los ejércitos franceses a Italia en 1796) en su recorrido por Italia, sin omitir, al principio, los motivos del viaje, y acompañándole por las capitales del Grand Tour, conociendo a los artistas que habían decidido quedarse en Italia (algunos de ellos se convertirían incluso en precursores de los actuales guías turísticos), observando a los italianos de la época y deteniéndose a buscar un recuerdo antes de regresar a casa. Sobre el papel, se trataba de una exposición difícil: porque el tema no es de los más atractivos para el gran público, porque el material sobre el Grand Tour es interminable, porque el propio tema tiene límites que podrían estirarse desproporcionadamente (los viajeros de distintos países iban a Italia por motivos diferentes: lo ilustran bien los ensayos en profundidad del catálogo, que recorren la historia del Grand Tour desde la perspectiva de cuatro países, Gran Bretaña, Francia, Rusia y España, de los que procedían los turistas). Sin embargo, el resultado es una exposición muy atractiva, una de las más interesantes que se han visto en las Galerías de Italia en los últimos años, a pesar del gran volumen de obras que los comisarios han conseguido reunir.

Comenzamos con una sala dedicada a las “Capitales del Grand Tour”, que reúne algunas vistas de los principales centros neurálgicos de los viajeros de la época, identificados en Roma, Florencia, Nápoles y Venecia, aunque el viaje de los grandes turistas hacía escala en varias ciudades, de Rávena a Mantua, de Bolonia a Milán, de Génova a Lucca. Pero no se podía prescindir de las cuatro capitales: los viajeros solían llegar desde el norte (o por mar, desembarcando en Génova o Livorno) y llegaban a Florencia, luego descendían por Roma hasta Nápoles y volvían a ascender para detenerse en Venecia antes de regresar a casa. En Florencia (recordada por la vista de Thomas Patch que abre la exposición) se detenían en el Renacimiento, para admirar las colecciones de los Uffizi, para observar los resultados del mecenazgo de los Médicis. Roma asombraba, mientras tanto, por sus ruinas: la maravillosa vista del Coliseo de Gaspar van Wittel, llegada de Norfolk, es una de las cumbres de la exposición, y el par de vistas de Michelangelo Barberi, una del Foro y otra de San Pedro, reproducen con una claridad icastica el contraste entre la Roma antigua y la moderna que hechizaba a los viajeros. Y luego, Roma seducida por la idea de una antigua grandeza perdida, atraída por la presencia de artistas y artesanos que la convirtieron en el mejor lugar para encontrar recuerdos del propio recorrido. Nápoles entusiasmaba por el Vesubio y sus erupciones, numerosas entre los siglos XVII y XVIII (toda una sección de la exposición está dedicada al propio Vesubio, tal era la fascinación que ejercía sobre los viajeros extranjeros), y uno se dejaba arrullar por la amenidad de los paisajes. Y, por último, Venecia era la ciudad de los acontecimientos, que vivía su irremediable decadencia en medio de fabulosas fiestas: la multitudinaria regata en el Gran Canal pintada por Canaletto es una demostración cabal de ello.

Italia se había convertido también en uno de los destinos de viaje favoritos porque era posible ver de cerca, como en ningún otro país era posible, las ruinas de un pasado que había que estudiar y conocer para poder decir que se había tenido una educación completa: La sección sobre la “fascinación de las ruinas antiguas” indaga en este aspecto, que casi siempre coincide con los motivos mismos de la estancia en Italia, con una serie de cuadros entre los que destacan, además del famosísimo Capriccio de Canaletto conservado en el Poldi Pezzoli de Milán, cuadro emblemático y símbolo de un temperamento cultural en cuanto que es capaz de fundir lo antiguo y lo moderno y despertar al mismo tiempo sentimientos de asombro y nostalgia, dos cuadros menos conocidos como la Vista ideal de Giovanni Paolo Pannini (Ilaria Sgarbozza en el catálogo lo define como "uno de los capriccios más bellos y significativos“ de la producción del artista de Piacenza, ”por la calidad tanto de la arquitectura como de los personajes y por el notable estado de conservación", por no hablar de su rareza), que alinea una serie de monumentos en realidad muy distantes pero presentes en el lienzo, ya que estaban destinados a satisfacer la petición precisa de un cliente, y el Capriccio con el Panteón de Hubert Robert, procedente de las colecciones de los príncipes de Liechtenstein. Las ruinas del pintor francés, explica bien Mazzocca en el catálogo, “son un preludio de la visión dramática y romántica de la Antigüedad como testimonio de la fugacidad de las civilizaciones y de la fragilidad de los destinos humanos”: el iter cronológico de la exposición se detiene precisamente en los albores del Romanticismo. A continuación hay un interesante grupo de cuadros que casi actúa como bisagra con la siguiente sección, dedicada a los paisajes mediterráneos de Italia: He aquí, pues, otro cuadro denso de sensibilidad romántica, La tumba de Virgilio a la luz de la luna, de Joseph Wright de Derby, que transmite bien el sentido de un paisaje, el paisaje italiano, que aparecía (y aparece aún hoy) “impregnado de una memoria histórica que iba más allá de los vestigios antiguos con los que estaba sembrado” (así Grandesso), y he aquí las ruinas de los templos sicilianos (Sicilia que, por otra parte, Sicilia quedó inicialmente al margen del Grand Tour, dadas las dificultades logísticas para llegar a ella, y que hasta las décadas de 1770 y 1880 había seguido siendo el destino de unos pocos temerarios, pero que pronto sería redescubierta), brillando a la cálida luz del sol meridional en los cuadros de Ferdinand Georg Waldmüller y, casi sin darnos cuenta, conduciéndonos hacia el siguiente capítulo.

Al fin y al cabo, los turistas también se sentían atraídos por la extraordinaria variedad del paisaje italiano, que, escribe Francesco Leone, “ofrecía decorados inolvidables por su diversidad, pero también por sus enredos con la cultura clásica”. Es difícil separar la atracción por el paisaje de la atracción por la memoria de los tiempos antiguos, es imposible pensar en Italia separando el territorio de la huella del hombre: antes de los padres constituyentes, que incluyeron esta unión indisoluble en el artículo 9 de la Carta, los viajeros del Grand Tour lo habían entendido bien. Describir el paisaje italiano significaba, pues, dar cuenta de la acción que el ser humano, a menudo obligado a defenderse de una naturaleza avara en muchas partes de nuestro país, tuvo que emprender para adaptarse: el símbolo de la sección es un cuadro de Jakob Philipp Hackert que, aunque insertado entre cuadros pertenecientes a la sección siguiente, comunica bien esta idea, con los Faraglioni de Aci Trezza que se elevan sobre la orilla del mar y a los que responden los edificios del pueblo marinero de la costa. Una sección entera, que ocupa casi una sala por sí sola, está dedicada al resplandor del Vesubio: Dada la cantidad de testimonios, cartas y descripciones de viajeros extranjeros impresionados por la actividad del volcán, los conservadores han pensado en reservarle un capítulo, con cuadros de gran, mediano y pequeño formato, algunos de los cuales (como laEruzione del Vesuvio alla luce della luna, del francés Pierre-Jacques Volaire, especialista en el género) dejan atónitos incluso a los contemporáneos, invistiéndonos de ese sentido de lo sublime que debió animar a aquellos viajeros que, a falta de toda comodidad y de todo medio de seguridad, intentaron la ascensión a la cumbre y luego se detuvieron a contemplar el espectáculo que aparecía ante sus ojos atónitos.

En cuanto a las dos secciones siguientes, las dedicadas a los viajeros y a los artistas (quizá las menos interesantes para el gran público), merece la pena detenerse, más que en las historias personales de cada uno de los personajes de las paredes, en algunos episodios (como el espléndido retrato de la familia Tolstoi, de Giulio Carlini, que regresa a Italia cinco años después de la citada exposición de Carrara, a pesar de estar muy alejado en el tiempo, siendo una obra de 1855, o como el singular cuadro de Franz Ludwig Catel en Nápoles retratando a Karl Friedrich Schinkel en la ventana, símbolo por excelencia del Sehnsucht y del sentimiento romántico) y en algunos puntos agudos que los conservadores han sabido insertar en estas salas para animar una sección que corre el riesgo de permanecer indigesta si no se alimenta una fuerte pasión por el tema, o por el retrato del siglo XVIII. En primer lugar, la posibilidad de observar el nacimiento de un nuevo género artístico, inventado por el gran Pompeo Batoni, pintor bien conocido por la crítica, uno de los más grandes italianos del siglo XVIII, pero muy subestimado por el público. Una reforma en toda regla ejemplificada por todos sus retratos de la exposición, que representan a caballeros extranjeros de pie, a menudo en compañía de sus perros, cerca de monumentos antiguos o estatuas: Batoni impuso así, explica Grandesso, “un modelo sofisticado que respondía a las expectativas del gusto y a las ambiciones de autorrepresentación del más alto rango de la aristocracia”. En la práctica, Batoni consiguió fusionar un género considerado demasiado imitativo como el retrato con sugerencias comparables a las de la pintura de historia, creando recuerdos del más alto nivel y productos innovadores al mismo tiempo. Segundo: el nacimiento del Neoclasicismo. Uno se queda largo rato ante dos cuadros del rival de Batoni, el alemán Anton Raphael Mengs, quien, a diferencia del mayor de los Lucchese, había querido y conseguido interpretar los ideales de imperturbabilidad y compostura de Johann Joachim Winckelmann, tema de uno de los dos retratos de Mengs en la exposición (el otro es el propio Mengs, en uno de los autorretratos más bellos de la época). Tercero: lo femenino. Nos encanta la frescura y la delicadeza del autorretrato de Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun, autora de una pintura rica e intensa que rivaliza con la de Angelica Kauffmann, que figura en la sección siguiente, dedicada a la “belleza italiana”.

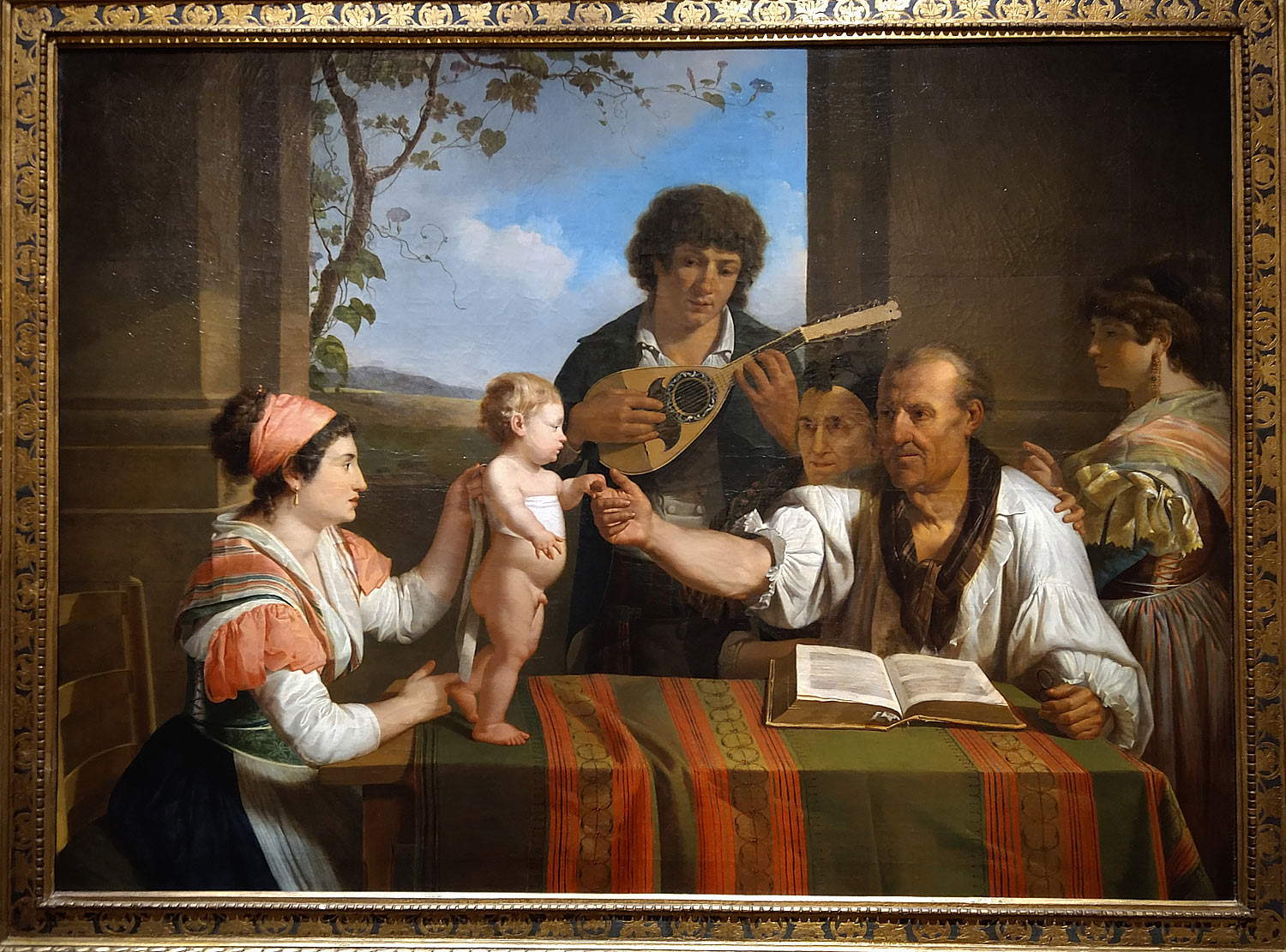

Así, por primera vez, se expone la Italia de la época, la Italia moderna, con la que muchos artistas se vieron inevitablemente confrontados. “Los atractivos de la vida moderna”, escribe Grandesso, “incluyen también aspectos de la vida social, por ejemplo vinculados a los teatros, por tanto a la música y a las actuaciones de las famosas poetisas improvisadoras, por otra parte a las fiestas populares, el carnaval romano con la carrera de caballos bereberes y los moccoletti, la girandola de los fuegos en Castel Sant’Angelo, la fiesta de octubre, el juego de la palla col bracciale y las corridas de toros en el teatro de Corea”. Las protagonistas de estos cuadros son altas personalidades, como las bellas Domenica Morghen y Maddalena Volpato pintadas como dos musas en el campo por Angelica Kauffmann, pero también son las plebeyas de Primeros pasos en la infancia de Jacques-Henri Sablet, de Jacques-Henri Sablet, pintor francés especialmente interesado en estos momentos de la vida cotidiana transfigurados en escenas de género compuestas, o los pobres pero dignos Peregrinos de Roma de Paul Delaroche, cuadro en el que nos atrapa el orgulloso orgullo de la madre del centro, sucia y cansada, y evidentemente idealizada de forma casi irreal, pero bella en su severidad. El acto final de la exposición, antes de llegar a los dos apéndices, es una escena de la vida siciliana plasmada en Alle porte del monastero por Waldmüller, pintor austriaco ajeno a cualquier afán de denuncia social (muchos viajeros, sobre todo en sus obras escritas, no podían evitar subrayar el choque entre el esplendor del pasado y las condiciones miserables en las que muchos se encontraban en el presente), y el autor de una pintura que Elena Lissoni resumió eficazmente diciendo que captaba “junto al encanto de la naturaleza mediterránea y los monumentos antiguos, también la belleza del pueblo siciliano, sus costumbres y su vida al aire libre, que aún conservaba un ritmo primordial y una religiosidad sencilla”.

Antes de abandonar las Gallerie d’Italia, uno se pasea por las dos últimas secciones, que cierran la exposición a modo de apéndices, como se ha dicho. Una está dedicada a los souvenirs, objetos de arte y manufacturas de lujo: grandes jarrones de pórfido, estatuillas de bronce dorado, tableros de mesa de piedra semipreciosa, jofainas de mármol e incluso un increíble centro de mesa (el Triunfo de Baco y Ariadna, Apolo y las Musas, de Giovanni Volpato, que puede admirarse en la sala central) fueron algunos de los objetos que los grandes turistas se llevaron de sus andanzas. También destaca en el centro de la sala de retratos una curiosa mesa de mosaico de Michelangelo Barberi, decorada en esmalte con vistas de Roma: una obra del más alto nivel, quizás incluso ejecutada para el futuro zar Alejandro II, que a sus veinte años realizó su Grand Tour entre 1838 y 1839, y la obra data de 1839. Alrededor del vestíbulo central hay una serie de estatuas, antiguas y modernas, que dejan al visitante con la sugestión que la pasión por la antigüedad debió de infundir en quienes no veían la hora de llegar a Italia. Estatuas, como el Laooconte que había inspirado al propio Winckelmann y a algunas de sus páginas más famosas, que se erigían en modelo a celebrar y copiar: nacía un nuevo gusto coleccionista, bien representado por una de las obras maestras de Canova, elCupido alado realizado para el príncipe ruso Nikolaj Jusupov, enamorado de Roma y del arte clásico, y cedido por el Ermitage de San Petersburgo.

En comparación con otras exposiciones que han recorrido la historia del Grand Tour en el pasado, la exposición de las Gallerie d’Italia se centra más en las etapas individuales del viaje, las historias de los viajeros y artistas, las razones que impulsaron a los Grandes Turistas y los sentimientos que su estancia en Italia despertó en sus almas, que en el aspecto histórico y cronológico per se (que, no obstante, está bien resaltado cuando es necesario, especialmente al principio). Desde el punto de vista de los acontecimientos histórico-artísticos, quizá el aspecto más significativo de la exposición sea que pone de relieve el hecho de que Italia fue un centro de producción artística a nivel europeo, donde continuaron la experimentación y la innovación: en la exposición esta actitud emerge de las obras de Batoni, Canaletto, Piranesi y Canova, así como de las de los muchos que les siguieron. El objetivo de los comisarios, enunciado en el prefacio del catálogo, es decir, desmentir el prejuicio según el cual Italia, en la segunda mitad del siglo XVIII, no producía un arte a la altura de su pasado, está por tanto bien logrado, como lo demuestran las obras que dan testimonio de un fecundo vitalismo, y el propio Grand Tour, en este panorama, ofreció una contribución no secundaria.

Quien lo desee podrá por fin leer bajo la superficie la idea del Grand Tour como “espejo” que subyace en uno de los libros más famosos de Cesare De Seta, aunque la exposición del Palazzo Anguissola Antona Traversi se centra más en el punto de vista de los viajeros que en el de los habitantes. Un punto de vista que, sin embargo, había sido fundamental para la formación de esa autoconciencia que Italia asumió “en el espejo del Grand Tour”, escribió De Seta. Una conciencia que se formó también con la aportación de los viajeros extranjeros, “a través de su experiencia directa, que tiene la ventaja de dirigirse a amplias zonas de la península, como se deduce de las fuentes literarias, de los diarios de viaje, de las guías prácticas, hasta las pesadas obras eruditas sobre la historia de Italia”. Los paisajes, las ciudades con sus plazas y palacios, los monumentos antiguos y modernos, las ruinas del pasado son los elementos que componen ese espejo en el que se refleja el viajero, “y éstos a su vez en sus lecturas e interpretaciones reflejan la imagen cambiante del país”. Y el Grand Tour adquiere así la dimensión de un momento fundamental de la historia nacional.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.