Crítica de arte: ¿cómo se juzga la calidad de una obra de arte?

Desde hace unas semanas, se discute en Estados Unidos sobre un largo artículo de Sean Tatol, fundador del sitio web Manhattan Art Review, en el que el joven crítico reseña, con epigrafía y picardía, y asignando siempre una nota del 1 al 5, las exposiciones que visita cada semana en su ciudad, Nueva York. La obra, publicada en la revista The Point, se titula Negative Criticism y es una instantánea articulada, lúcida, a veces despiadada, del estado de la crítica de arte en Estados Unidos: natural, pues, que suscite debate y atraiga respuestas (los radares italianos, por el contrario, parecen no haberla recogido aún). El lector que siga un poco el panorama norteamericano sentirá quizás una pizca de desconcierto al darse cuenta de que los problemas en los que se centra Tatol son los mismos que a veces se discuten en Italia: el hecho de que no haya lugar para las críticas de calidad, la creciente hostilidad hacia la práctica del juicio, el rechazo de la crítica negativa, la frecuente costumbre de utilizar la interpretación como forma de eludir la evaluación. Todos ellos son síntomas, reconocibles y extendidos por doquier, de la enfermedad que padece la crítica desde hace tiempo, sobre la que se ha escrito mucho, incluso en estas páginas, y a la que volveremos más adelante. Sin embargo, el punto central del escrito de Tatol, del que derivan todos sus argumentos, es otro, y se refiere a la naturaleza misma de la crítica: creo que merece la pena centrar la atención en este tema, tratando de abordarlo con la mayor claridad posible.

En pocas palabras, y simplificando al mínimo, Tatol se pregunta cómo es posible evaluar una obra de arte. Curiosamente, en la primera parte de su artículo, el fundador de Manhattan Art Review estigmatiza lo que denomina “absolutismo subjetivo”, es decir, la tendencia a rechazar la crítica como consecuencia de la idea de que el arte es una experiencia subjetiva, tanto para quien lo produce como para quien lo observa: nunca puede haber dos personas que, ante una obra de arte, tengan la misma experiencia. Sin embargo, argumenta Tatol, conocemos el mundo a través de los juicios, y un crítico que quiera formular un juicio debe aspirar a ser objetivo, o al menos correcto, según sus conocimientos. Lo que diferencia a un crítico de un comentarista ocasional parece ser, según Tatol, la cantidad de experiencia que el crítico ha acumulado: “un crítico se define por su gusto más que por cualquier consenso o canon, aunque éstos no sean totalmente separables. No se trata de que el lector someta por completo su propio juicio al del crítico, sino de que reconozca y respete la idea de que la sensibilidad del crítico representa una cierta comprensión del alcance de su argumento, aunque de forma contingente e individualizada”.

He utilizado el adverbio “curiosamente” justo arriba porque, por mucho que el estudio y la experiencia ayuden a reducir el grado de subjetividad que un crítico de arte expresa al juzgar una obra, quizá la coherencia interna a la que el crítico somete su juicio no sea más que una parte, y probablemente ni siquiera la más importante, de su actividad. Aplazando el juicio a lógicas no especificadas de coherencia interna que tendrían que refinarse con la experiencia, y considerando la crítica de arte como la “documentación del pensamiento sobre el arte” (así Tatol), cabe preguntarse de dónde podría derivar dicha coherencia y qué acumulación podría formar esta documentación. Cuando, en Artnet, Ben Davis afirma que el énfasis no debe ponerse en la capacidad del crítico para emitir juicios de calidad, sino en la base sobre la que construye su juicio, uno recuerda lo que Giuseppe Rensi, en La scepsi estetica, llamó “la paradoja de la educación estética” hace cien años: “Queremos educar nuestro gusto, es decir, educarnos para ser capaces de juzgar estéticamente de manera competente las obras de arte. Para ello, debemos tomar como modelo y criterio de gusto esas mismas obras de arte que, una vez educadas, la educación debería entonces permitirnos degustar competentemente, es decir, juzgar estéticamente. Pero, además, es muy natural que, una vez que procedamos de este modo, al final de la educación esas obras nos parezcan bellas en cualquier caso”. Para Rensi, no había más solución que el enfrentamiento del gusto de un grupo de personas contra el gusto de otro. Pero el nivel en el que se evalúa una obra de arte no es simplemente el de las opiniones personales, y el gusto no se convierte necesariamente en el terreno del enfrentamiento: también puede ser una oportunidad para el encuentro, en el sentido de que el juicio del gusto de una persona no será necesariamente válido sólo para esa persona, sino que probablemente contará con el favor de muchos otros individuos. Es el concepto kantiano de universalidad subjetiva, esa idea por la que nos sorprenderíamos genuinamente si alguien dijera, por ejemplo, “no me gustan las puestas de sol sobre el mar”: este sentimiento de asombro instintivo y repentino surgiría porque generalmente se cree que la belleza de una puesta de sol sobre el mar es un hecho indiscutible.

Sobre el juicio de gusto, quizá la Crítica Negativa tienda a confundir un poco los planos. Creo que la evaluación de una obra de arte sigue esencialmente tres niveles de juicio: un juicio histórico, un juicio estético y un juicio de gusto. Cuando Tatol escribe que Piero della Francesca era “incompatible con la sensibilidad victoriana de la generación de Ruskin”, está llevando la cuestión al nivel del juicio de gusto. Cuando, por el contrario, escribe a continuación que el crítico puede descubrir nuevas formas de ver el arte debido a que la subjetividad del artista se extiende más allá de sus intenciones, y que por tanto puede ver que el “rigor geométrico de Piero della Francesca anuncia tendencias que se retomarán quinientos años más tarde con el Minimalismo”, ya se ha deslizado al nivel del gusto.ya se ha deslizado al nivel del juicio histórico, puesto que ya no se trata de valorar en qué medida una obra antigua está en consonancia con la sensibilidad, y por tanto con la subjetividad, de un artista moderno, sino de considerar la resonancia de su lección, el alcance de su arte. Dicho de otro modo: La Inglaterra victoriana no alimentó ningún respeto particular por Piero della Francesca, pero no se puede negar que el arte de Piero della Francesca tuvo un amplio impacto en su generación, en la generación siguiente, y fue capaz de reverberar su eco incluso siglos más tarde, siempre que se crearan las condiciones culturales para acoger su lección (en el siglo XVII, el arte de Piero della Francesca tuvo un gran impacto en el mundo moderno).arte del gran Biturgens tuvo poca importancia, mientras que, por el contrario, la pintura metafísica quizá no habría existido sin un Piero della Francesca).

Se podría objetar con el argumento de que un artista determinado ejerció un impacto determinado en una época determinada por meras razones de gusto: en gran medida es cierto (si se quiere entender el concepto de “gusto” no, vulgarmente, como la preferencia de uno por un artista determinado, sino como la manera de verlo y, en consecuencia, de apreciarlo), pero ya hemos salido del campo del gusto subjetivo y entrado en el del gusto intersubjetivo, caminamos por el terreno de la confrontación de la que nacen las tradiciones. Es innegable que no puede haber una crítica infalible y totalmente objetiva, pues incluso el juicio estético que quiere ser lo más aséptico posible está ineluctablemente condicionado, al menos por las estructuras culturales de su tiempo. Sin embargo, a la hora de valorar críticamente una obra de arte, el gusto personal no debe ser una categoría en la que deba caer el propio juicio: si uno escribe que Jacques-Louis David e Ingres no son compatibles con su propia y personal sensibilidad, creo que está haciendo exactamente lo que un crítico no debe hacer, si el objetivo de la actividad del crítico debe ser ayudar al público a encontrar su camino a través de las producciones artísticas de su tiempo, y no condicionar sus preferencias. Por eso, “me gusta” y “no me gusta” no sólo pueden considerarse dos categorías como mínimo cuestionables para formular un juicio crítico (el propio Tatol, al deplorar el “absolutismo subjetivo”, es consciente de ello), sino que además corren el riesgo muy real de inducir a error al lector y alimentar la confrontación en lugar de la apertura a la confrontación. En lo que a mí respecta, hay artistas que me parecen sumamente interesantes, pero cuyos cuadros jamás colgaría en mi casa. A la inversa, hay artistas que responden perfectamente a mi gusto personal, pero a los que, por el contrario, considero poco interesantes o poco incisivos.

En cuanto al juicio histórico, tiene algunas limitaciones evidentes en el arte contemporáneo, debidas principalmente al hecho de que ante una obra realizada hoy, ayer o anteayer, uno se encuentra con una casuística menor que la disponible para las obras antiguas: se puede suspender una posible valoración derivada del impacto que una obra tiene en el panorama contemporáneo (también podría deberse a modas pasajeras), pero se podría intentar un juicio sobre la base del grado de innovación que un artista introduce con su obra. Por decirlo sin rodeos, creo que se puede desconfiar de quienes creen, por ejemplo, que hay que esperar tiempo para comprender si el arte de Maurizio Cattelan “permanecerá” (además, quienes esgrimen este argumento suelen ser incapaces de cuantificar el tiempo que se necesitaría para llegar a un juicio histórico correcto sobre el artista en cuestión): se admite ampliamente que una parte (y, creo, no necesariamente la parte preeminente) de la originalidad de Cattelan reside en su capacidad para utilizar “formas de realismo exagerado para representar contradicciones, fragilidades y vicios de la sociedad de finales del milenio, explotando un sistema artístico cada vez más interesado en el valor espectacular de la obra” (cito de un libro de texto de historia del arte, L’arte di vedere, publicado recientemente por Mondadori).

Sin embargo, hay que subrayar que la originalidad, entendida no como la autenticidad de un producto artístico, sino como su capacidad de romper un esquema dado o, al menos, de introducir una novedad sustancial, no siempre ha sido el criterio predominante para juzgar una obra de arte. De lo contrario, no se explicaría que un pintor como Lorenzo Lotto trabajara toda su vida en provincias. No porque fuera un desconocido para la mayoría o un marginado, ni mucho menos. Se formó en Venecia, tuvo contactos con ilustres mecenas, y Vasari le dedicó, Lotto aún en vida, un pasaje de la edición torrentina de las Vidas, desarrollado más tarde en la edición giuntina. Sencillamente, su arte se consideraba alejado de los cánones estéticos de la época.

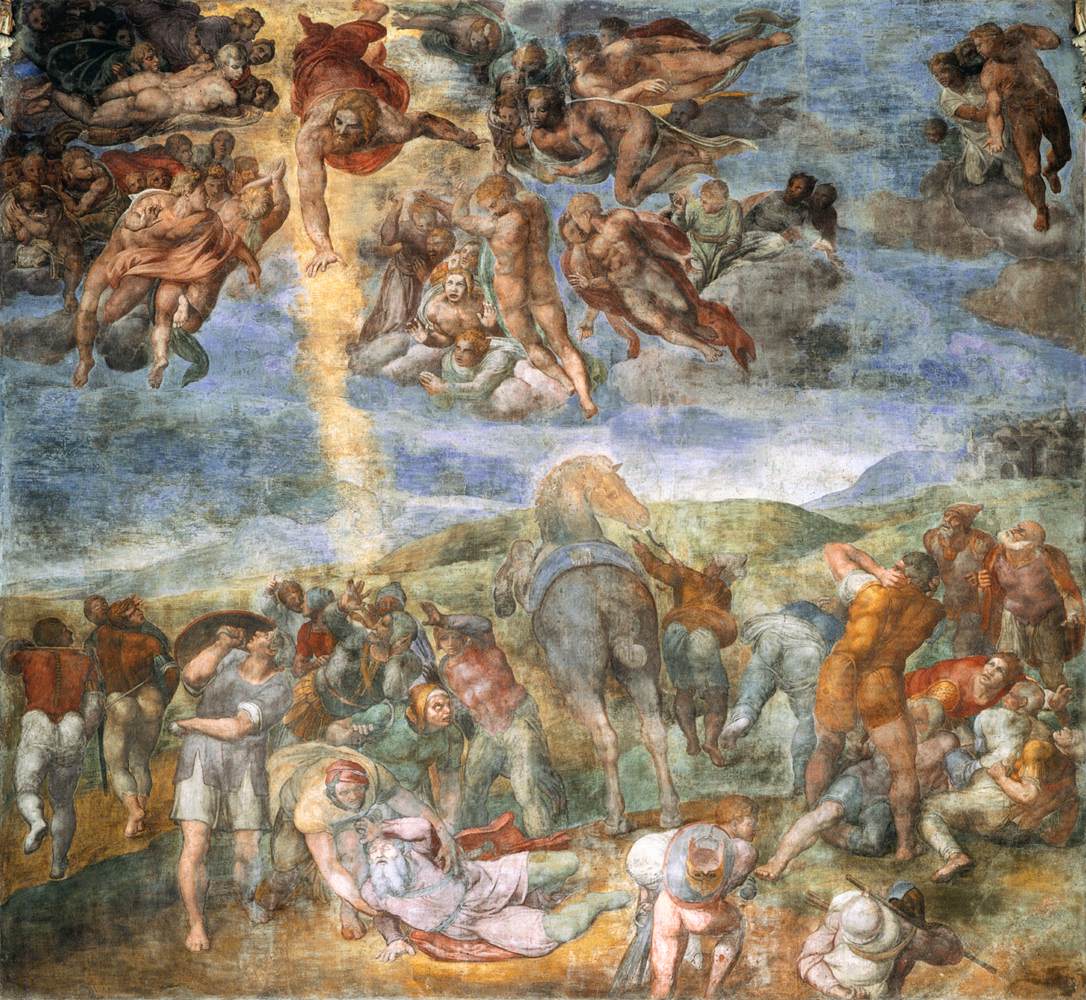

Hasta al menos el Romanticismo, el juicio crítico era esencialmente un juicio estético, que tenía en cuenta casi exclusivamente las características intrínsecas de la obra de arte y se basaba en el concepto deimitación, en particular la imitación de un modelo, que a su vez se consideraba tanto más perfecto cuanto más conseguía imitar a la naturaleza, mientras que se hacía una selección en función de lo que se generaba en la mente del artista. El mecanismo está bien explicado por el propio Vasari en la introducción a la edición Giuntina de las Vidas: “Porque el dibujo, padre de nuestras tres artes, arquitectura, escultura y pintura, procediendo del intelecto, extrae de muchas cosas un juicio universal, semejante a una forma o idea verdadera de todas las cosas de la naturaleza, que es De ahí que no sólo en los cuerpos humanos y animales, sino también en las plantas, y en las manufacturas, esculturas y pinturas, conozca la proporción que el todo tiene con las partes, y que las partes tienen entre sí y con el todo en conjunto. Y porque este conocimiento da lugar a cierto concepto y juicio que forma en la mente esa cierta cosa, que luego se expresa con las manos y se llama dibujo, se puede concluir que este dibujo no es más que una expresión y declaración aparente del concepto que se tiene en la mente, y de lo que otros han imaginado y fabricado en la idea. [...] este dibujo necesita, cuando deriva la invención de algo del juicio, que la mano esté, por el estudio y práctica de muchos años, dispuesta y apta para dibujar y expresar bien lo que la naturaleza haya creado, con pluma, con estilo, con carboncillo, con lápiz o con cualquier otra cosa; porque cuando el intelecto envía los conceptos depurados y con juicio, esas manos, que han practicado el dibujo durante muchos años, conocen la perfección y la excelencia de las artes, y el conocimiento del artesano en conjunto”.

El juicio de Vasari, ampliamente compartido en la época, había encontrado en Miguel Ángel el modelo supremo, lo más alto a lo que aspirar (simplificando al extremo las motivaciones: por el vigor y la perfección de su dibujo, por su capacidad para dominar todas las artes mayores, por la variedad de sus invenciones, etc.), y un artista se consideraba tanto más interesante cuanto más se acercaba a Miguel Ángel. Conviene recordar, sin embargo, que ya en aquella época existía una disidencia bastante vigorosa y polémica contra la idea de Miguel Ángel como modelo supremo: Ludovico Dolce, en suAretino, publicado en 1557, desafía esta convicción para afirmar que “no debemos detenernos en el elogio de uno solo, ya que hoy la liberalidad de los cielos ha producido pintores iguales e incluso en algunos aspectos superiores a Miguel Ángel” (Dolce se oponía a Tiziano, a quien “... debemos dar gloria sólo a Miguel Ángel”).Tiziano, a quien “sólo hay que dar la gloria del perfecto colorido, que o no tuvo ninguno de los antiguos, o, si lo tuvieron, faltó, unos más y otros menos, en todos los modernos”, y Rafael, en virtud de la característica que le reprochaban los admiradores de Miguel Ángel, a saber, la sencillez y gracilidad de sus invenciones: “la facilidad es el principal argumento de la excelencia de cualquier arte y el más difícil de conseguir, et è arte a nasconder l’arte”). Ni en el siglo XVI, cuando no había tantos modelos en los que fijarse como hoy, surgió la idea de una presunta infalibilidad del crítico, ni hace cinco siglos había un consenso absoluto sobre los juicios estéticos, ni existía un pensamiento unánime sobre cómo mirar el arte, ni siquiera sobre la base de un esquema compartido: Para toscanos como Vasari, la base para juzgar la capacidad mimética de un artista era el dibujo, venecianos como Dolce tomaban como referencia el color.

Hoy en día seguimos razonando según el modelo de la originalidad: una obra será tanto mejor cuanto más innovadora sea, un artista será tanto más convincente cuanto mayor sea la cantidad de novedades que sea capaz de introducir. En aras de la exhaustividad, conviene precisar que basarse totalmente en el rasero de la originalidad entraña ciertos problemas: el riesgo más evidente es el de juzgar de forma negativa todo lo que no se considere original, a pesar de que hay muchos artistas que, aun trabajando en el surco de una tradición incluso rigurosa, demuestran talento, cuando no personalidad y poesía. Por supuesto, esto no significa que haya que poner todo al mismo nivel: Si nos remontamos al siglo XVI, es legítimo identificar líneas divisorias claras entre un Miguel Ángel, un Battista Franco (es decir, un artista de indudable capacidad, curioso, refinado, y además un dibujante muy hábil, que sin embargo a lo largo de toda su carrera se esforzó por acercarse obsesivamente a Miguel Ángel), y uno de los muchos imitadores anónimos sin cualidades particulares. Sin embargo, hay artistas que, si bien se adaptan a modelos ilustres y, por tanto, trabajan de una manera que podría juzgarse poco innovadora en términos absolutos, pueden introducir novedades interesantes en el marco de contextos nacionales, regionales o locales específicos (gran parte del estudio de la historia del arte, al fin y al cabo, se traduce en el estudio de la historia del arte).historia del arte, al fin y al cabo, se traduce en el estudio de la recepción, el alcance local y la interpretación de ideas e invenciones surgidas en otros contextos), pueden tratar temas raros o incómodos, y sin duda pueden demostrar personalidades consumadas, talento compositivo y habilidades poéticas.

Aquí entramos en el terreno del juicio estético, es decir, el que se fija en las cualidades formales de una obra de arte (composición, invención, ritmo, colores, luz, diseño, efectos, volúmenes, proporciones) y que considera estas cualidades tanto por sí mismas como en función de lo que el artista pretende transmitir con el producto de su genio. Se puede empezar a abordar el tema estableciendo, por ejemplo, que un artista es ante todo un individuo que ve la realidad de un modo diferente al de quien no es artista. En la mente de un artista que observa un conjunto de objetos, “cada cosa”, escribió Ardengo Soffici con gran eficacia, “se ordenará y modificará con respecto a las demás, según una nueva proporción del conjunto, se subordinará a todas las exigencias de un ritmo, de una armonía: de una intuición, de una voluntad poética - de un estilo sui generis, absolutamente subjetivo, propio del artista”. De ahí la idea de que la bondad de una obra viene dada por la “calidad de los elementos emotivos y sugestivos en función de una unidad poética elemental”. Esto se aplica también a las obras que no se preocupan por imitar la realidad, sino que se centran, podríamos decir, en el concepto, obras aparentemente sencillas que el gran público suele considerar banales. Por ejemplo, los agujeros o cortes de Fontana: Interviniendo en el lienzo agujereado, a veces añadiendo fragmentos de vidrio o piedras, Fontana creaba “constelaciones opuestas de agujeros, a veces con efectos barrocos, a veces creando una especie de equilibrio”, mientras que el corte, “en su absolutez y precisión de gesto creativo, permite a Fontana no sólo subrayar el valor conceptual de la obra, sino sobre todo crear una ’summa’ perfecta de valor existencial y, en la exaltación dada por el gesto, de valor estético-formal” (así Massimo Melotti). El mismo razonamiento se aplica a obras que podrían ser incluso más difíciles, como la gran instalación que Arcangelo Sassolino llevó al Pabellón de Malta de la Bienal de Venecia de 2022: una lámina de acero autoportante que se fundía y se dejaba caer gota a gota en siete tanques, según una partitura precisa creada por un compositor maltés, Brian Schembri. El resultado fue una obra de rara potencia visual, que funcionó por el extraordinario equilibrio de cada uno de sus componentes y que fue capaz de rendir un poético homenaje a Caravaggio, porque el acero se transformó en luz mediante los procesos de un artista cuya investigación encuentra su dimensión de intenso poder visionario en su capacidad para sondear las posibilidades de interacción entre el arte y la física.

La dialéctica entre originalidad y calidad de la obra ya había sido enmarcada en cierta medida por Giuseppe Antonio Borgese en su Poética de la unidad (publicada en 1934, pero que retomaba conceptos ya expresados más de veinte años antes): considerando que toda obra de arte incluye un cierto grado de originalidad y un cierto grado de imitación, y considerando que el arte expresa un estado de ánimo personal y no es arte “sino en la medida en que presupone la posibilidad de comunicar esa expresión a otros hombres y en la medida en que de lo contingente destila loeterno” (en esencia, el arte, para Borgese, al abordar el espíritu se sitúa fuera del espacio y del tiempo y expresa ideas), la solución residiría en la capacidad del artista para crear formas que tiendan a lo universal y expresarlas “con una forma no limitada por las contingencias”. Borgese no fue más lejos en la formulación de su manera de superar el impasse, pero el intento de poner una barrera a la idea de que la obra, para ser buena, debe ser inevitablemente original, no deja de ser interesante.

Entonces, ¿cómo saber si estamos ante una buena obra, una obra de calidad? No hay una respuesta única, no hay parámetros compartidos y, sobre todo, la respuesta implica la persistencia de un cierto grado de subjetividad que deriva de la experiencia, de los estudios, de los conocimientos e incluso de la intuición del crítico, sobre todo cuando se enfrenta a un artista, tal vez joven, que ve por primera vez. El instinto, pues, se convierte en la primera herramienta que el crítico utiliza para articular su juicio. Me encontraba un día en una de las más importantes ferias de arte contemporáneo, en compañía de un conocido galerista con el que tuve el placer de compartir un breve paseo entre los stands, durante el cual discutimos precisamente sobre los parámetros de juicio con los que evaluar las obras de arte. Entre las diversas consideraciones, surgió una que, en principio, me pareció desarmante: quien juzga una obra debe sentir algo al observarla, debe palparla, debe encenderse ante la obra que tiene delante. Debe, por así decirlo, reaccionar instintivamente, si puede transmitir la idea. Por supuesto, esta sensación no es la misma que la (más que legítima y, de hecho, deseable) del visitante que se conmueve ante una obra de Caravaggio o incluso ante la obra delúltimo de los aficionados, si el aficionado le comunica algo, si le evoca un recuerdo personal, si consigue tocar las cuerdas de su alma (y, ojo, da igual que nuestro visitante sea un insider con años de experiencia o un turista que entra por primera vez en un museo). Son dos sensaciones diferentes: podríamos llamar “sentimiento” a la del visitante ocasional, y “disposición” a la del crítico (que, ante una obra, también puede sentir un sentimiento, pero luego darse cuenta, tal vez, de la superficialidad, el academicismo o el carácter puramente derivativo de lo que está viendo: la disposición tiene que ver con este tipo de reconocimiento instintivo más que con la reacción emocional). La disposición podría definirse como la aptitud para percibir el carácter de lo que se observa, y cuanto más haya observado el crítico obras una y otra vez, cuanto más haya estudiado, leído, asistido a ferias y exposiciones, investigado en libros y en la red, más entrenada estará su disposición. Por supuesto, no se trata de una idea nueva: remontándonos al siglo XIX, Baudelaire ya pensaba que el sentimiento era la base del juicio del crítico.

En las primeras líneas de su Beata riva, Angelo Conti escribió que el artista “es un alma que más íntimamente que ninguna otra puede relacionarse con el alma de las cosas”, es una “voluntad individual que se disuelve gradualmente en una voluntad más amplia y profunda”. Conti creía, por ejemplo, que nadie como Segantini tenía el sentido de la montaña, nadie más capaz que él de “representar lo que la montaña expresa con su augusta inmovilidad”, “el silencio que la rodea”, “la aspiración de sus cumbres”. O que nadie como Mario De Maria haya sido capaz de relatar los “coloquios” de la luz de la luna con los muros agrietados de un edificio, con las aguas tranquilas de un mar o de un lago. Creo que el acuerdo tiene algo que ver con algo así. Y no se trata necesariamente de reconocer la belleza de una obra: la belleza clásicamente entendida no es la única categoría estética válida, ya que también se puede aspirar a lo feo, lo repugnante, lo desordenado. Se trata de reconocer, en primer lugar, el grado de innovación de una obra, y luego intentar comprender, independientemente de que la obra pueda ser original e innovadora o no, la profundidad con la que el artista expresa el alma de lo que representa en el lienzo, con el mármol, con las planchas de acero, con el lápiz sobre una hoja de papel, con el vídeo, con el medio que sea. Luego, tras el impacto inicial, tras observar la obra según su propia disposición, el crítico valorará otros aspectos, que tienen que ver con las cualidades formales, el tema, el contexto en el que se sitúa la obra, su posición histórica: Así, si se trata de una obra genuinamente nueva o derivada (no es seguro que a primera vista no se le escape algo), si la estructura estética de la obra es coherente con las intenciones declaradas del artista (suponiendo que las haya), si la obra es actual, si es superficial, si sigue una moda, si es capaz de elevar lo particular del artista a un plano universal. Es al final de este trabajo, que es cualquier cosa menos instantáneo, cuando el crítico llegará a formular su juicio, a tomar posición.

No es fácil condensar en unas líneas el juicio de un artista: no obstante, algunos ejemplos serán útiles para hacerse una idea de cómo podría evaluarse una producción. Se podría empezar por Bertozzi&Casoni: el asombro vívido y genuino que se siente generalmente al admirar sus obras de cerámica no es más que uno de los muchos elementos que hacen que su producción sea original y no derivativa. Su obra, técnicamente perfecta, llena de citas y referencias al pasado, erizada de singulares trampas estéticas, eterna y atemporal, centrada en lo universal y viceversa siempre alejada de la crónica, capaz de producir otras dimensiones y fusionar realidad y conceptual, capaz de abrir nuevas vías, nunca antes intentadas, en el campo del arte cerámico, figura entre las producciones más innovadoras que el arte italiano ha sido capaz de expresar en los últimos treinta o cuarenta años. También hay artistas capaces de revivir con frescura una tradición establecida y de producir un arte que resuena al unísono con el espíritu de su tiempo, o incluso de anticiparse a él. Daniele Galliano, por ejemplo, con sus cuadros neoimpresionistas, es probablemente el pintor italiano que mejor previó y narró la sociedad de la comunicación de masas, para luego transfigurarla en una imagen abstracta que, incluso en su caso, se convierte en universal. Y, hablando de abstracción, entre las investigaciones más interesantes creo que podemos citar la de Maurizio Faleni, que parte de Rothko para explorar las posibilidades del color como medio de llegar a lo supersensible a través de lo sensible. Mirando a los artistas jóvenes, me viene a la mente el nombre del trentino Andrea Fontanari, una especie de Eric Fischl mediterráneo que confía a sus colores vivos y saturados y a sus pinceladas líquidas à la Sorolla composiciones que evocan recuerdos, encuentros, olvidos.

Luego hay investigaciones aún más inclinadas hacia la tradición, pero no por ello poco convincentes, sino todo lo contrario. En la última edición de Artissima, por ejemplo, pudimos apreciar la obra de una joven artista sudafricana, Mia Chaplin.originalidad, para descubrir que su paleta más suave, su expresionismo más delicado y su tendencia más marcada a la figuración, incluso en el marco de un terreno rubensiano común, contribuyen bastante claramente a definir su personalidad. En Italia, un temperamento singular es el de Guglielmo Castelli, que en el plano formal podría recordar a un Peter Doig reinterpretado según el filtro del arte italiano del pasado (me vienen a la mente ciertos artistas de los años treinta, de Pirandello a Birolli), y cuyos cuadros, capaces de moverse en el plano de la figuración pero partiendo de la abstracción, evocan atmósferas de melancolía, decadencia y nostalgia. Conviene subrayar que, en todos los casos mencionados, se trata de artistas que no sólo tienen una mirada abierta tanto a una dimensión internacional como local o tradicional, sino que además son bien reconocibles, y el grado de reconocibilidad es quizá la prueba más inmediata de si un artista tiene personalidad, fuerza, carácter. Pensando en un ejemplo negativo, podríamos remontarnos a la obra que la artista alemana Raphaela Vogel presentó en la Bienal de Venecia de 2022: formalmente bolsa y derivativa (Deborah Butterfield, Sayaka Ganz y hasta los animales atomizados de Agenore Fabbri), retórica, superficial y anodina en el tratamiento del tema, respetable y tranquilizadora en la actitud.

Es sabido que ningún crítico de arte puede administrar seguridad al público, ni cuando la crítica es positiva, ni siquiera cuando es negativa. A veces se excede en generosidad o entusiasmo, otras se corre el riesgo de ser demasiado rígido o duro con un artista, pero siempre subyace el deseo de aportar la propia lectura: y entonces lo más que puede hacer el crítico es compartir su juicio con el público, tratando de ser lo más objetivo posible según sus esquemas valorativos, y sobre todo tratando de ser claro (será más claro si proviene de una formación periodística, ya que el periodista debe ser claro por profesión y no puede permitirse las digresiones nebulosas en las que a menudo se complacen ciertos comisarios). Aquí hemos presentado uno de ellos, sin pretender siquiera que permanezca inmutable: no es seguro que los parámetros del escritor no cambien al cabo del tiempo. Lo que es seguro es que el crítico puede ser lo más objetivo posible según su propia vara de medir, como ya se ha dicho, pero su sistema de medida nunca será definitivo e incuestionable. Nunca ha existido ni existirá una crítica totalmente objetiva. La crítica, no hace falta e incluso es ingenuo recordarlo, no es una ciencia. Y precisamente porque no es una ciencia, el crítico también sabrá evitar tomarse demasiado en serio a sí mismo, pero también sabrá escribir sin ser frío y distante, demostrando pasión por el contrario, incluso sabiendo ser polémico si es necesario. Uno de los más grandes críticos de los últimos cincuenta años, Peter Schjeldahl, escribió: “Nunca aceptaré que la crítica de arte sea una profesión como la odontología. Es más bien un área en la que el periodismo y la literatura se solapan, como la escritura deportiva”. Creo que ésta puede considerarse una de las definiciones más acertadas de la “crítica de arte”.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.