Una lección de Roberto Longhi. Attilio Bertolucci habla del historiador del arte en privado

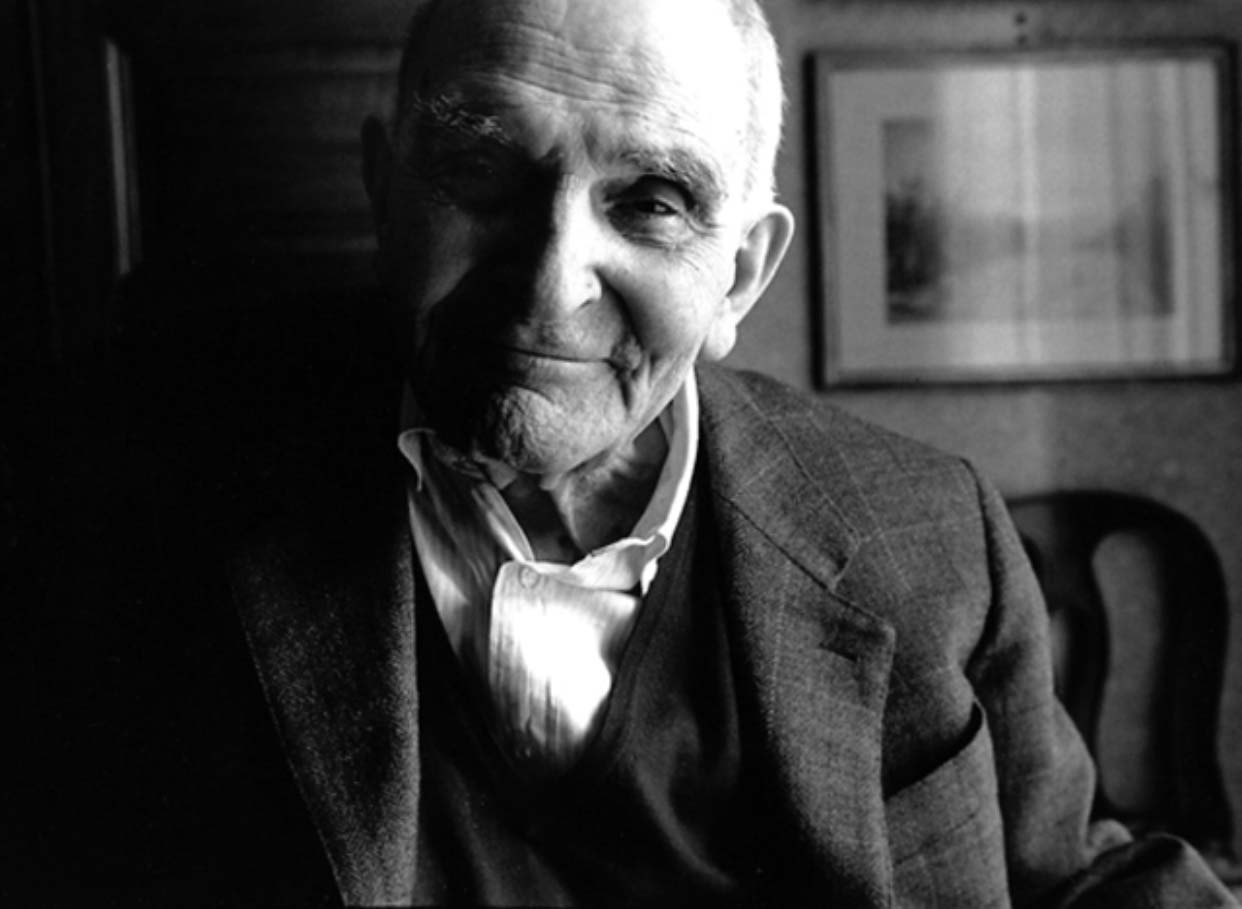

Attilio Bertolucci (San Próspero Parmense, 1911 - Roma, 2000) es uno de los más grandes poetas italianos y también uno de los testigos más fidedignos de nuestra cultura del siglo XX. Pero lo es sin presunción y declarando a los maestros a los que debe mucho: quizá sobre todo a Roberto Longhi (Alba, 1890 - Florencia, 1970), de quien fue alumno a partir de 1935, cuando Longhi se hizo cargo de la cátedra de historia del arte en la Universidad de Bolonia. Conocí a Bertolucci en Tellaro, cerca del pequeño puerto de Lerici, en su hermosa y extraña casa octogonal como el Baptisterio de Parma, su ciudad. Con voz cantarina, llena del erre de Parma y tono intemporalmente ligero, me habla de su juventud con Longhi, junto a Giorgio Bassani, Alberto Graziani, Francesco Arcangeli y otros. Y me habla de su amistad de toda la vida con Roberto Longhi, de su familiaridad y de la atención que el historiador del arte prestaba a los Bertolucci: a Bernardo, a quien regaló su primera cámara de cine, y a Giuseppe, cuyas curiosas pinturas informales admiraba. Artículo publicado originalmente en el “Giornale dell’Arte” de noviembre de 1990.

BZ. ¿Cuándo conoció a Longhi?

AB. Más que conocer, yo diría que vi. Fue en 1934, en Parma, con motivo de la exposición de Correggio. En una conferencia en la universidad, en la hermosa sala “dei Cavalieri” del siglo XVII, presentó por primera vez como obra de Correggio el Retrato de dama del Hermitage, que hasta entonces se había atribuido erróneamente a Lotto. Volví a verle al año siguiente en Bolonia, donde Stravinski dirigía un concierto en el que su hijo tocaba el piano. Me había estremecido ver a ese hombrecillo diminuto, idéntico a la caricatura que Picasso había hecho de él, sentado en el patio de butacas; también estaba Longhi con Anna Banti. Pero nunca hubiera pensado que ese mismo otoño ocuparía la cátedra de Historia del Arte en Bolonia. Por cierto, en 1933 había habido una exposición de pintura renacentista de Ferrara y al año siguiente había salido la obra maestra Officina ferrarese, que yo había leído inmediatamente.

En aquella época, ¿su interés por Longhi era meramente literario?

Sin duda, empezó siendo literario. Pero leyendo sobre Piero della Francesca definiciones como la de Cristo en la Resurrección de San Sepolcro, “horriblemente silvestre y casi bovina”, o las páginas sobre Cosmé Tura o Ercole de’ Roberti en Officinaferrarese, descubrí algo absolutamente nuevo. Y a partir de esos textos extraordinarios era inevitable que me acercara a la historia del arte, aunque fuera de manera indirecta. En cualquier caso, tras enterarme por Ninetta, entonces mi prometida, que estudiaba Literatura en Bolonia, de la llegada de Longhi a esa universidad, dejé inmediatamente la facultad de Derecho en Parma para ir a estudiar con él. Y empezó con la célebre conferencia sobre la pintura boloñesa “De Vitale a Morandi”, título longhiano por excelencia, que me recuerda otro, quizá también hermoso, pero escrito “para Longhi” y no “por Longhi”.

¿Cuál?

Ese Da Cimabue a Morandi, para el volumen de Mondadori de la serie Meridiani con una antología de los escritos de Longhi, que salió unos años después de su muerte, en 1970. Ese título pretende celebrar “los huesos de Roberto Longhi” como los de un erudito y no como lo que son: los de un escritor extraordinario, que es ante todo el mayor historiador del arte italiano del siglo. Hay muchas incoherencias en el pensamiento de Longhi. En primer lugar, no le gustaba que le consideraran un “fino erudito literario”. Además, fue el primero en no creer en una historia única y progresiva del arte italiano, como podría hacer pensar la reducción de sus escritos a un solo volumen. Por otra parte, la extrañeza, dentro de una disposición histórica de los distintos ensayos, de encontrar en el volumen los últimos escritos sobre el arte moderno, que son en realidad los primeros, de Longhi cuando era muy joven. Por último, está la ausencia en el volumen de cualquier reproducción fotográfica de las obras de arte comentadas. Dígame, utilizando el ejemplo de un pintor que me es muy querido, Amico Aspertini, cómo se puede, sin la imagen de la Pala del tirocinio ante los ojos, leer (y comprender) lo que se dice en laOfficina ferrarese sobre los pequeñísimos detalles al pie de este cuadro de la Pinacoteca de Bolonia: “En el campo, ¡qué acontecimientos! La comitiva de los Reyes Magos, tras divisar el trono de la Virgen desde las alturas de Battivento, se detiene para sacar de su equipaje las donaciones que pronto se expondrán; más adelante vienen unos alegres cardenales montados en monturas que aún parecen sacadas de las caballerizas del Vitale del siglo XIV; y, tras ellos, pajes y armiños se pasean, más ingeniosos que en un Altdorfer. En la loma de respuesta, al anuncio del acontecimiento místico, unos pastores improvisan un saltarello que nadie en Italia, ni siquiera Filippino, habría podido pintar más diabólico; una plata viva que ya hace pensar en los mendigos de Callot e incluso en las fantasías punzantes de nuestro Escipión”.

¿Quiénes eran sus compañeros en la universidad?

Éramos muy pocos. Algunas chicas, algunos curas, luego Francesco Arcangeli, Giorgio Bassani, Alberto Graziani, Augusto Frassineti, Franco Giovanelli, Antonio Rinaldi. En resumen, éramos seis o siete, todos llamados de alguna manera a interesarnos por la literatura y el arte. Longhi, por su parte, nos dio mucho. En los tres años que estuvimos juntos, dio muestras de una generosidad absoluta. No se perdía una clase e incluso cuando nos llevaba a practicar, estaba con nosotros todo el tiempo. Y las cosas que yo ya había visto por mí mismo, incluso una hora antes, parecían completamente diferentes. Cobraban vida en la magia de aquellas palabras que, en sus labios, eran como cosas vivas. Después de todo, Longhi realmente parecía un mago. Muy elegante, siempre con unos extrañísimos zapatos de lagarto en los pies y con ese rostro ligeramente medio-oriental: con una gran nariz, un fino bigote y un cigarrillo Turmac colgando eternamente de sus labios, dando vueltas por Bolonia en un coche americano que Banti conducía lentamente.

¿Cuál es la historia de un “Longhi turco”?

Se trata de un asunto de muchos años después, hacia 1960. En un almuerzo en Forte dei Marmi con el entonces ministro de Educación Medici, Longhi dijo que su familia procedía de la misma zona donde había nacido el ministro. Es decir, de Concordia, un pueblo cercano al río Po en la provincia de Módena. Medici replicó contando que Concordia era un lugar donde se habían refugiado muchos turcos en tiempos de la República de Venecia, remontando el Po desde el Adriático. Inmediatamente, aunque no dije nada en ese momento, me vino a la mente una historia de Banti. Una niña huérfana que se alojaba en un internado veneciano y durante la salida dominical, en fila con sus compañeras, empezó a ser seguida por un turco que la miraba fijamente. Tal era el poder de aquella mirada que al cabo de un tiempo Lavinia, que así se llamaba la niña, se escapó del internado con el mismo turco. No sé si el cuento es pura fantasía. Lo cierto es que aún hoy me sigue pareciendo muy peculiar la coincidencia entre Banti, Lavinia, Longhi y los turcos de la Concordia.

¿Cómo tuvieron lugar las lecciones?

En primer lugar, tenían lugar muy temprano por la mañana. Le preocupaba el hecho de que, hasta no hacía muchos años, las damas boloñesas acudían en masa, a la hora del té, a las conferencias de historia del arte que daba en la universidad Enrico Panzacchi, un hombre de letras amigo de Carducci. Y él no quería que las damas acudieran a sus conferencias. Así que había elegido las ocho de la mañana como hora. Para ser puntual, tenía que salir de Parma muy temprano. Una vez cayó una gran nevada y cuando entré en clase todavía tenía algo de nieve en el abrigo. Quizá la misma, me dijo Longhi mientras me miraba, que había caído sobre Salomón y la reina de Saba en mi bautisterio. Luego, cuando empezaba a hablar, siempre con un bastón en la mano para señalar los detalles de las imágenes que proyectaba en la oscuridad de la larga y estrecha sala de conferencias, iniciaba un fuego artificial de invenciones de todo tipo. Desde su hablar con metáforas lingüísticas tan atrevidas y fascinantes, hasta las voces que ponía a los artistas, haciéndoles hablar en los dialectos de las zonas de donde procedían, para dar mayor incisividad a su pertenencia a las escuelas locales; tema al que concedía gran importancia. Después, el gusto por las bromas. Por ejemplo, de Benvenuto Supino, su predecesor en la cátedra de Bolonia, nos decía a menudo que quizá hubiera sido mejor que se llamara “Malandato Bocconi”. O, después de que los demás estudiantes hubieran abandonado la sala de conferencias, se ponía a hacer el verso del Duce para nosotros los fieles, declamando con voz atronadora sobre nuestros “ocho millones de bicicletas”, no de “bayonetas”. Aquí, Longhi era alguien que estaba dispuesto a perder su cátedra universitaria por el placer de una frase cortante.

¿Tuvo alguna oportunidad de entablar un diálogo crítico con él?

Con mis otros compañeros de clase, no había muchas. Pero yo, que era mayor que ellos y ya había publicado dos libros de poemas, uno de los cuales fue reseñado por Montale, a veces me permitía discrepar con él. Al fin y al cabo, todos los grandes críticos cometen grandes errores y Longhi cometió algunos magníficos.

¿Por ejemplo?

El primero que me viene a la mente es su crítica del Ottocento italiano, escrita en desacuerdo con su amigo Emilio Cecchi, en su pequeño libro sobre Carrà en el 37. Con ese rotundo comienzo, en el que dice que si la pintura francesa del siglo XIX casi se inaugura con el cuadro titulado Bonjour, M. Courbet, es una lástima que la pintura italiana moderna carezca de “un gran cuadro que se llame finalmente ’Buenas noches, Sr. Fattori’”. Por no hablar del “buitre místico, posado sobre el rezzo tricromático de la litera de Engandina” de Segantini o del “dios ortopédico” de De Chirico, pero también de ciertos juicios paradójicos del Viatico veneciano, como la presunta superioridad de Iacopo Bassano sobre Tintoretto o de Rosalba Carriera sobre Tiepolo. Lo que sigue siendo extraordinario en él, sin embargo, es la excelencia absoluta de su método crítico, que hacía bellos y estimulantes incluso sus juicios negativos. Y debo agradecérselo, incluso en este momento, porque gracias a su único mérito tuve una apertura hacia la historia del arte que pocos escritores de mi generación pudieron tener. Con un peligro, sin embargo: el de caer en la trampa de imitar su estilo. Porque Longhi era y sigue siendo absolutamente inimitable.

Pero, ¿qué decía del arte moderno?

Hablaba a menudo de ello. Aparte de sus conocidas predilecciones por Courbet, Renoir y Cézanne, Boccioni, Carrà y Morandi, recuerdo su desconfianza hacia Picasso, al que llamaba “manierista” y al que contraponía su gran amor (que también llegó a ser el mío) por Matisse. Luego nos hablaba a menudo de Paul Klee. También se hablaba con frecuencia de cine. Longhi era muy amigo de Umberto Barbaro, cuyo antifascismo militante todo el mundo conocía y que, a pesar de ello, estaba en el Centro sperimentale di cinematografia de Roma. Fue un vínculo muy estrecho que duró tanto que, después de la guerra, con la ayuda de Anna Salvatore, Longhi realizó para él dos documentales sobre Carpaccio y Caravaggio. Una vez, en 1936, gracias a Barbaro, Longhi hizo traer de Roma a Bolonia dos películas memorables especialmente para nosotros: Fortunale sulla scogliera, de Dupont, y Sinfonia nuziale, de Erich von Stroheim. Tuve que ocuparme de las películas y, como se trataba de material inflamable que estaba prohibido llevar encima, tuve que guardarlo en mi casa durante más de un mes en una maleta grande. Luego proyectamos las dos películas en el Cine-Guf de Parma y en el de Imola, que dirigía Alberto Graziani: quizá el mejor de los alumnos de Longhi, que si no hubiera muerto tan pronto se habría convertido sin duda en un gran historiador del arte. De vez en cuando hablábamos también de jazz, una música a la que yo había introducido a Longhi. Con mis discos de 78 rpm, salía de Parma hacia Bolonia y, con mis compañeros de siempre, íbamos a escucharlos a casa de Longhi. Allí, a menudo, entre un disco y otro, realizaba imitaciones irresistibles. Por ejemplo, se pegaba dos grandes bigotes negros encima del suyo para hacer de Groucho Marx, cuando con su aire malvado iba y decía cosas terribles al oído de desconocidos. Había en aquellas reuniones el mismo estilo informal de aquellos extraordinarios lugares de encuentro que eran entonces los Cafés. Sin tomar el famoso ejemplo de los “amigos” de la tercera sala del Caffè Aragno, retratados por Amerigo Bartoli (de Longhi a Bruno Barilli, Ungaretti, Cecchi, Cardarelli, Soffici y tantos otros), pienso en Parma, en los distintos cafés que Pietrino Bianchi frecuentaba a medida que avanzaba el año, siguiendo el curso del sol y donde nos encandilaba durante horas hablando de cine y de cualquier otra cosa que el invitado de turno quisiera saber. Esta extraordinaria capacidad para contar historias le había creado rápidamente tal reputación que Enzo Biagi me contó recientemente cómo él y sus amigos habían venido desde Bolonia para oírle hablar. Se trataba de una civilización de reuniones en el café que nuestra generación fue la última en frecuentar y que ahora ha muerto para siempre.

Hay algo de leyenda en torno a Longhi, capaz como nadie de captar los aspectos grotescos de la realidad.

En realidad era un hombre muy ingenioso. En el invierno de 1940 fuimos de viaje a Asís. Estaba escribiendo aquel hermoso ensayo suyo sobre Stefano Fiorentino, cuyas maravillosas pinturas se encuentran en la iglesia baja, y allí Mauro Pelliccioli, de quien Longhi era íntimo amigo, estaba restaurando los frescos de Giotto con las “Historias de San Francisco”. Con Longhi estaban los escolares, los que como yo habían seguido siendo sus amigos incluso después de graduarse, y los escolares “ideales”, como Giuliano Briganti, que estudiaba en Roma con Toesca. En el tren a Asís, Longhi y Briganti interpretaban uno a un industrial milanés y el otro a un famoso conocedor de arte, un tal “Porcella”. Jugaron a ver quién hacía las atribuciones más disparatadas, con Longhi hablando en perfecto milanés, como un actor dialectal. Fue realmente desternillante. También participó en aquel viaje Antonio Santangelo, que unos años antes había publicado elInventario de objetos de arte de la provincia de Parma. Aún recuerdo (y también lo puse en mi libro La camera da letto (La alcoba)) cuando Santangelo, a principios de los años treinta, caminando como un explorador, llegó a la pequeña iglesia de Casarola (el entonces inalcanzable pueblo de mis antepasados en los altos Apeninos parmesanos) para catalogar una hermosa cruz astilar del siglo XIII. Era un tipo muy simpático, comunista, que bebía mucho café.

En Asís, ¿se subió a un andamio para ver la restauración de Giotto?

No, quizá hacía demasiado frío o quizá fue el encuentro con Pietro Toesca, que estaba allí para seguir la obra de Pelliccioli. A Toesca, entonces, no le gustaba su antiguo colegial Longhi. Así que le hizo muchas reverencias y nos obligó a marcharnos inmediatamente. También hay que tener en cuenta que en aquellos años Longhi nunca nos habló de problemas de restauración y protección. Temas que creo que sólo abordó en el último periodo de su vida. En cuanto a Toesca, hubo entonces un gran acercamiento, hasta el punto de que Toesca, dejando la enseñanza en Roma, designó idealmente al propio Longhi como su sucesor. Incluso con Berenson, en sus últimos años, Longhi hizo las paces, tras numerosos problemas anteriores. Por ejemplo, el conocido juicio sobre los Índices del 32 de Berenson, que Longhi calificó de “nuevo horario para los ferrocarriles artísticos”. Supe de este acercamiento directamente por Berenson. De hecho, una vez, a mediados de la década de 1950, Gino Magnani me llamó para invitarme a cenar a su casa, donde Berenson era un invitado. La conversación versó inevitablemente sobre Longhi, y Berenson contó cómo le visitaba a menudo en los Tatti, donde juntos recordaban a sus antiguos maestros, de los que Berenson le pedía que hiciera esas imitaciones en las que Longhi era incomparable.

En la fecha del viaje a Asís, ya se había graduado, pero no con Longhi.

No, porque en el 38 se tomó un año sabático y no pude graduarme con él. Debo decir, sin embargo, que a Longhi no le gustaba que los que se graduaban con él cultivaran otros intereses fuera de la historia del arte. Basta pensar que ni siquiera alguien tan profundamente marcado por la enseñanza de Longhi (y sin embargo poeta) como Pierpaolo Pasolini se graduó con él. Y sin embargo, Pasolini, al dedicar Mamma Roma en 1962 a Longhi, dijo estar “en deuda con él por su rayo figurativo”. Por otra parte, el extraordinario episodio del queso ricotta en la película RoGoPag basta para comprender cuál era la relación de Pasolini con la historia del arte. Aunque la estructura figurativa de Ricotta, todo juego de referencias a Pontormo y Rosso Fiorentino, debe mucho a Longhi, pero también a La Maniera Italiana de Giuliano Briganti. Tanto es así que Fabien Gérard ha demostrado que el título de uno de los poemas de Pasolini de estos años, “Una vitalidad desesperada”, procede precisamente de una frase de ese libro.

Inmediatamente después de la guerra fundó Paragone. ¿Pensaba convertirla en una revista militante?

No, la verdad es que no. Aunque, para la sección artística, con Longhi en medio, era imposible no tomar partido. En cuanto a la sección literaria, la línea que decidimos seguir fue la que luego siguió Palatina, basada en la búsqueda de la calidad.

Pero, ¿tenía Longhi también un papel en la sección literaria?

Su papel no era el de dar discursos, sino únicamente el de lector muy atento del material para Paragone letteratura. Fue él quien quiso que los poemas de mi Cabaña india se imprimieran para el primer volumen de Edizioni di Paragone. Como también fue él quien sugirió que Casa d’altri, de Silvio D’Arzo, se publicara en el segundo o tercer volumen de esas mismas ediciones.

¿Cómo nació Paragone?

Fue en 1950. Éramos muy pocos -Longhi, yo mismo, Francesco Arcangeli, Piero Bigongiari y Giorgio Bassani- el día que nos reunimos en Bolonia para sentar las bases de la revista. Enseguida nos pusimos de acuerdo en todo. Incluida la parte gráfica, que decidimos confiar a Carlo Mattioli, a quien yo había presentado a Longhi y que, como de costumbre, hizo un trabajo maravilloso. Tanto es así que aún hoy los gráficos de Paragone siguen siendo de Mattioli. Al final de la reunión, fuimos a ver a Morandi a su estudio y allí perdí la oportunidad de comprar uno de sus cuadros a muy buen precio. Me gustó uno que se alejaba definitivamente de los bodegones blancos que, con mínimas variaciones de luna a luna, hacía Morandi en aquella época. Era una vista de la casa frente a la suya en via Fondazza, con los tejados bajo la nieve, que más tarde tuve la sorpresa de encontrar en el volumen La Bologna di Morandi. ’Pero no está terminado’, me dijo Morandi, ’ven a buscarlo cuando esté terminado’. Pero no me atreví, Morandi era un hombre difícil. Basta pensar en cómo trató al pobre Francesco Arcangeli, quizá el más dotado de los alumnos de Longhi en cuanto a calidad de escritura, sólo porque se había atrevido a escribir en su monografía sobre Morandi algo que probablemente era cierto. Es decir, que Morandi, además de Piero y Cézanne, se había fijado en los paisajistas de la Bolonia del siglo XIX. Morandi descartó el texto de Arcangeli (que más tarde se publicó en las ediciones de Il Milione, como si fuera, y quizá lo sea, una novela) e hizo que Ghiringhelli encargara a Lamberto Vitali la tarea de redactar una nueva monografía. Arcangeli pasó momentos muy duros por este asunto, lo que no le impidió seguir amando hasta el final al gran maestro de su ciudad.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.