Jan Fabre, el guerrero de la belleza que dialoga con los grandes maestros del pasado

El viajero que hubiera pasado por Florencia en 2016, durante el tiempo cálido, y para ser exactos entre el 15 de abril y el 2 de octubre, se habría topado con una presencia insólita en la Piazza della Signoria: el espacio frente al monumento de Cosme I a caballo, una de las obras maestras de Giambologna, estaba ocupado por una enorme tortuga de bronce brillante montada por un hombre que sujetaba las riendas. Fue una de las esculturas más famosas producidas por el talento de Jan Fabre (Amberes, 1958), y el nombre que le dio el artista fue Búsqueda de Utopía. Y pensar que la obra fue creada para un contexto momentáneo, el de la primera edición de la Trienal de Beaufort, en Bélgica, país natal del artista: su éxito fue entonces tal que llevó a la gran tortuga de Fabre a recorrer medio mundo y a ser replicada en otras versiones.

Labúsqueda de la utopía, sin embargo, no es sólo una obra que se encarga de transmitir al espectador los ideales de Jan Fabre. Bajo esta obra maestra subyace también un importante componente autobiográfico. De niño, Fabre tenía dos mascotas, dos pequeñas tortugas llamadas Janneke y Mieke, y ambas bestias habían protagonizado algunas de las actuaciones del artista. Una de ellas tuvo lugar en 1982: la protagonista es Mieke y le dan a comer un trozo de tomate que, sin embargo, tiene una piel demasiado lisa para que la pueda agarrar con el pico. “Sin embargo”, había escrito Fabre el 27 de julio en una nota de su diario, reeditada en el catálogo de la Bienal de Lyon de 2014, “Mieke nunca se rindió. Y me di cuenta de cómo finalmente empujaba el tomate hacia una esquina. Una vez atascado, podía sujetarlo con la cabeza y, tirando un poco hacia sí, se ayudaba con la cáscara para pelarlo. En ese momento comenzaba el festín de la heroína griega. Se comía medio tomate en una sola sesión”. Fabre tenía la costumbre de proyectar la película a los actores y bailarines de su compañía de teatro, para que aprendieran del comportamiento del animal: ingenio, inventiva, conocimiento de los propios límites, concentración, perseverancia, optimización de los movimientos y del tiempo. Las mismas cualidades que han permitido a Jan Fabre convertirse en uno de los artistas más importantes de la escena mundial contemporánea.

“Fabre”, escribió ya en 1997 la académica Anne Perez, en una biografía de Fabre aparecida en un gran volumen dedicado a los artistas flamencos y holandeses desde Van Gogh en adelante, “no es un artista fácil: es obstinado, aficionado a los dobles sentidos provocadores, rechaza todo compromiso y analiza en detalle sus conflictos con la sociedad a través de su uso del lenguaje y de la forma en que construye sus textos. También es vanidoso: en sus obras multimedia da rienda suelta a sus ideas precisas sobre la historia del arte, dentro de la cual está ansioso por hacerse su propio hueco. El hecho de que esto ya haya sucedido entretanto es un indicio del vivo interés que ha despertado su obra”.

|

| Jan Fabre, En busca de la utopía (2003; bronce). Fotografía Crédito Dirk Pauwels. Copyright: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre. Fotografía Fotografía de Stephan Vanfleteren. Derechos de autor: Angelos bvba |

Que la obstinación era un rasgo sustancial tanto del arte como del temperamento de Jan Fabre quedó claro desde el momento en que apareció por primera vez en la escena artística belga. El artista nació en un barrio obrero de Amberes, Seefhoek, en el seno de una familia de escasos medios económicos pero de ilimitados recursos intelectuales: su tío Jaak era actor, y su padre Edmond ambicionaba ser artista, hasta el punto de que llegó a matricularse en la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, pero se vio obligado a abandonar los estudios por no poder permitírselos, y tuvo que conformarse con encontrar trabajo como jardinero municipal. Pero nunca dejó de transmitir a Jan su pasión por el arte: cuando el artista era aún un niño, los dos iban juntos a los museos a ver las obras de los grandes maestros flamencos del pasado, y es bastante seguro suponer que Fabre había desarrollado su pasión por la historia del arte desde ese mismo momento. Su madre, Helena Troubleyn, también desempeñó un papel fundamental en su educación: en su reciente monografía sobre Jan Fabre, Jean Blanchaert recordaba cómo Helena le contaba a Jan historias de la Biblia, le leía a Baudelaire y Rimbaud, y le hacía escuchar la música de Georges Brassens, Edith Piaf y Jacques Brel. “Les debo mucho a mis padres”, diría Jan más tarde en una entrevista. “Mi padre me llevó al Rubenshuis y me enseñó a apreciar la pintura. Mi madre me tradujo la literatura francesa al flamenco. De ellos procede mi interés por las palabras y las imágenes, y el dibujo y la escritura son la base de mi trabajo. Pienso cuando escribo y dibujo cuando pienso”.

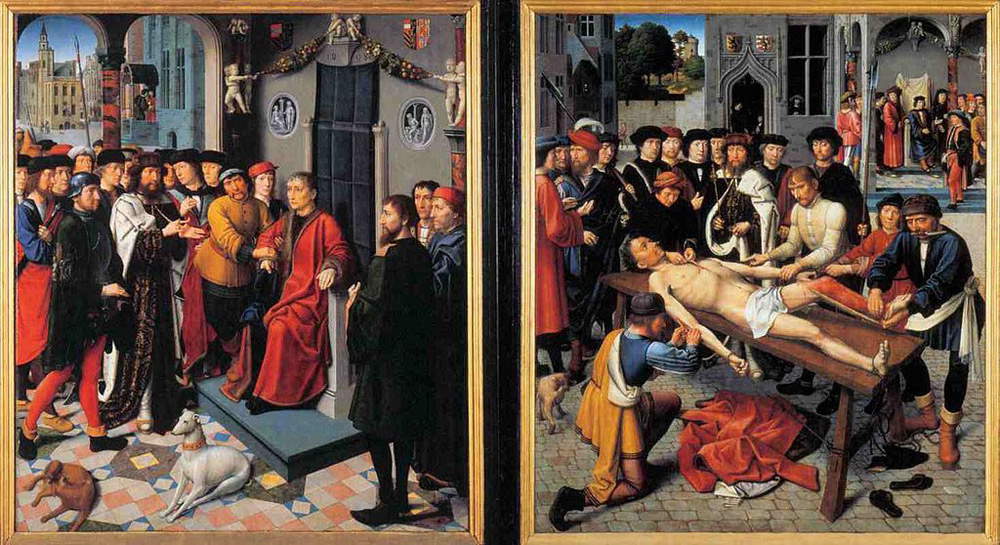

Todas estas experiencias se suman a sus primeras obras. En 1978, con veinte años, viaja a Brujas, donde visita el Groeningemuseum y admira las obras de los grandes maestros de la historia del arte flamenco. Hay algunos cuadros que le chocan: uno de ellos es el Juicio de Cambises, un díptico de 1498 de Gerard David que representa la condena y ejecución, por desollamiento, de Sisamne, uno de los jueces de Cambises, rey de Persia, hijo de Ciro el Grande. Un cuadro extremadamente violento, en cada una de sus dos escenas: a la izquierda vemos a Sisamne escuchando atónito e impotente, pero con gran dignidad, la sentencia que se le dicta, y a la derecha le vemos atado a un tablón mientras sus verdugos le acosan ya. Fabre queda a la vez marcado por la visión de este cuadro y fascinado por el potencial que puede adquirir el cuerpo como objeto de investigación y como instrumento de la propia práctica artística. Decide entonces cortarse y dibujar con gotas de su propia sangre: así nacen las obras de la serie Mi cuerpo, mi sangre, mi paisaje. Fabre está convencido de que el arte es algo que nace del cuerpo y, en consecuencia, los fluidos corporales se convierten en un medio técnico: ahí están sus dibujos creados no sólo con sangre, sino también con lágrimas, semen, sudor y orina. Experimentos que unos años antes también había llevado a cabo Andy Warhol (aunque constituyen una de las vertientes menos conocidas de la producción del genio estadounidense). Una de las obras de la serie Mi cuerpo, mi sangre, mi paisaje se titula Contar la pasión del arte y de Cristo y representa una especie de relicario con un símbolo mariano del que sobresalen dos manos esqueléticas y que contiene una calavera y un hueso: elementos que se repetirán a lo largo de la producción de Jan Fabre, que siempre ha mirado con interés la religión.

|

| Gerard David, Juicio de Cambises (1498; óleo sobre tabla, 202 x 349,5 cm; Brujas, Groeningemuseum) |

|

| Jan Fabre extrae sangre durante la performance Mi cuerpo, mi sangre, mi paisaje. Copyright: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre, Telling the Passion of Art and Christ (1978; lápiz y sangre sobre papel, 48,7 x 55,8; Colección privada) |

Y la culminación de este interés fue, en 2015, la entrada en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes (que no había adquirido ninguna obra de arte nueva desde 1924) de una de sus obras monumentales, El hombre que lleva la cruz, otro bronce en el que vemos a un hombre (un autorretrato más del artista, pero esta vez ha fusionado sus propios rasgos con los de su tío: se ha dicho, después de todo, que la vanidad con Jan Fabre se convierte en arte) que, en la palma de su mano derecha, equilibra una enorme cruz. La catedral alberga varias obras de Pieter Paul Rubens, entre ellas una crucifixión muy impactante en la que asistimos, en un torbellino de cuerpos vigorosos y espectadores consternados, al levantamiento de la cruz en la que han clavado a Jesús. De un lado de la catedral observamos, pues, el sacrificio de Cristo que sufre las torturas de la cruz para redimir a la humanidad, y del otro ladola humanidad misma, representada por el hombre que lleva la cruz (que adquiere las connotaciones de Fabre y de su tío pero que en realidad, según admite el propio artista, podría ser cualquiera) que se interroga, por mil razones, sobre este sacrificio: y esta reflexión conlleva una necesaria búsqueda de equilibrio entre los pensamientos que abarrotan la mente de quienes, creyentes o no, intentan razonar sobre la figura de Cristo. “¿Creemos en Dios o no creemos? La cruz en la palma de la mano es el símbolo de esta pregunta”, dijo Fabre.

Una obra de extraordinaria modernidad, también por el hecho de que Jan Fabre no es creyente: él mismo se define como un ’escéptico espiritual’ (y The Spiritual Sceptic fue también el título de la exposición celebrada en el espacio At the Gallery de Amberes entre finales de 2014 y principios de 2015, en la que se mostró por primera vez El hombre que lleva la cruz). "Es un ’escéptico espiritual’ porque su forma de razonar le impide encorsetarse dentro de los rígidos esquemas de cualquier religión, pero al mismo tiempo, el artista es consciente de que la vida humana está animada por impulsos espirituales, trascendentales. Sin embargo, la catedral de Amberes ha tenido la intuición y el mérito de acoger una obra que no da respuestas, no consuela en absoluto a los fieles, que a menudo no admiten verdades que no corresponden a lo que esperan: al contrario, Los hombres que llevan la cruz es una obra que alimenta preguntas y dudas. De hecho, se convierte en el símbolo mismo de la duda. La duda, sin embargo, es una virtud positiva: siempre conlleva una búsqueda y, en consecuencia, una confrontación, ya que para intentar encontrar una respuesta a las propias preguntas (o, al menos, ese punto de equilibrio que parece buscar el hombre del abrigo con la cruz en la mano), es necesario ponerse en relación con el prójimo. No hay peso que soportar (como sucede en el Vía Crucis decimonónico de Louis Hendrix y Frans Vinck, que el visitante de la Catedral ve detrás de la obra de Fabre), no hay sufrimiento, no hay fieles sucumbiendo bajo el peso de una autoridad divina que los aplasta opresivamente: hay, por el contrario, esa ligereza que por otra parte es típica del arte belga y que es fundamental para tener un alma dispuesta a aceptar más verdades, a relacionar puntos de vista, a reflexionar sobre lo que piensan los demás, a intentar comprender los motivos del prójimo. La cruz en equilibrio se convierte así en un símbolo de apertura y diálogo, que envía un mensaje de fuerte y urgente actualidad.

Y Fabre se dispone a volver a una iglesia de Amberes. Esta vez, sin embargo, en la iglesia de San Agustín, que acogerá tres de sus retablos a partir de agosto de 2018: el proyecto formará parte del programa Jan Fabre y las Iglesias Monumentales (que a su vez forma parte del programa Amberes Barroco 2018. Rubens inspira), a través del cual los espacios que dejaron vacíos las tres obras de los grandes artistas flamencos que en su día estuvieron en los altares de las naves ( La Sagrada Familia con santos de Rubens, El martirio de Santa Apolonia de Jacob Jordaens y Eléxtasis de San Agustín de Antoon van Dyck), ahora en el museo del Real Museo de Bellas Artes de Amberes, serán ocupados por obras de Fabre.

|

| Pieter Paul Rubens, Crucifixión o levantamiento de la cruz (1610; óleo sobre lienzo, 462 x 341 cm; Amberes, Catedral) |

|

| Louis Hendrix y Frans Vinck, Vía Crucis, octava estación: Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén (1864; óleo sobre lienzo; Amberes, Catedral) |

|

| Jan Fabre, Hombre que lleva la cruz (2015; bronce, 394 x 200 x 100 cm; Amberes, Catedral). Ph. Crédito Attilio Maranzano. Derechos de autor: Angelos bvba |

|

| Hombre que llevala cruz de Jan Fabre en la Catedral de Amberes. Fotografía Fotografía de Attilio Maranzano. Derechos de autor: Angelos bvba |

|

| Hombre que llevala cruz de Jan Fabre en la catedral de Amberes. Fotografía Fotografía de Attilio Maranzano. Derechos de autor: Angelos bvba |

|

| Detalle del Hombre que lleva la cruz de Jan Fabre, con el Vía Crucis de Louis Hendrix y Frans Vinck detrás. Fotografía Crédito Attilio Maranzano. Derechos de autor: Angelos bvba |

Fabre también tomó prestadas algunas soluciones técnicas de los grandes maestros flamencos. Jan van Eyck, por ejemplo, utilizaba una mezcla que, además de pigmentos, incluía polvo de hueso calcinado para preparar sus colores. Y son precisamente los huesos los que se han convertido en uno de los materiales más típicos de la producción de Jan Fabre. Su exposición individual de 2017 en Venecia, instalada en las dependencias de laAbadía de San Gregorio, contó con sus famosos Monjes: inquietantes esculturas realizadas con huesos humanos que reproducen las ropas de los monjes, siguiendo las líneas del cuerpo, pero vacías por dentro. Remiten directamente a los Apicultores de Pieter Bruegel el Viejo: así, el esqueleto emerge del cuerpo para crear una especie de armadura, alrededor de un vacío que representa el espíritu puro del ser humano (los monjes, al fin y al cabo, son hombres que han decidido cultivar su dimensión espiritual). Esta inversión de perspectiva, con el esqueleto llevado hacia el exterior y haciendo así, para Fabre, que el hombre del futuro sea inmune a las heridas, simboliza un sentimiento renovado que puede llevar a toda la humanidad a cambiar su forma de ver la realidad. Pero como ocurre con casi todas las obras de Jan Fabre, los Monjes también esconden una ambigüedad subyacente que resume muy bien Giacinto Di Pietrantonio, comisario de la citada exposición de Venecia: “son los huesos los que resisten al tiempo y, al conservarse a lo largo de los milenios, nos permiten saber quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos en el ciclo nacimiento-vida-muerte. [...] Los huesos, pues, son el esqueleto que, cuando la carne desaparece, permanece como nuestra representación, incluso en sentido figurado, y por tanto representan el estado último de la existencia después de la muerte y su último testimonio de la realidad. Sin embargo, como el cristal, los huesos no son indestructibles. Como el cristal, los huesos se rompen, denotando nuestra fragilidad y transitoriedad”.

Y el tema de la fugacidad de los seres vivos es un hilo conductor constante en la investigación de Jan Fabre, en cuya producción abundan los memento mori que hunden sus raíces en los grandes Triunfos de la Muerte medievales, en las lúgubres alegorías del siglo XVII, en las fantasías macabras de Ensor. En Venecia, la serie Skulls se instaló a lo largo de dos pasillos de la Abadía de San Gregorio: dieciséis cráneos de cristal (otro material símbolo de fragilidad, pero también ambiguo, dada su naturaleza sólida y líquida al mismo tiempo) que sostenían entre sus dientes otros tantos esqueletos de animales y que remitían a otras obras similares que el artista ha ejecutado en el pasado. Otra sala estaba enteramente ocupada por la instalación Las catacumbas de los perros callejeros muertos, otra vanitas en la que esqueletos reales de perros están dispuestos en el suelo, o sujetos a largas serpentinas que cuelgan del techo, en una sala que contiene los restos de una fiesta: un carnaval grotesco como los que pueblan los cuadros de los pintores flamencos y holandeses del siglo XVI, una danza macabra moderna que golpea al visitante con fuerza perturbadora por su fuerte carga alegórica y la forma de expresarla. Incluso la que quizá sea la obra más famosa de Jan Fabre, L’homme qui mesure les nuages (" El hombre que mide las nubes"), reflexiona en cierto modo sobre la muerte.

Se trata de una escultura de bronce que representa a un hombre subido a una escalera, con una cinta métrica en la mano, que se eleva hacia el cielo para medir las nubes. A primera vista, se trata de una cita de la película de 1962 El hombre de Alcatraz, que cuenta la historia de Robert Stroud, un criminal condenado a cadena perpetua que se convirtió en un famoso ornitólogo: en la película, en el momento de salir de la cárcel, Stroud expresa su intención de “ir a medir las nubes”, muy consciente de la imposibilidad de la empresa. Es una metáfora del trabajo del artista, que, midiéndose cada día con sus propios límites, recuerda al científico que se mide con los límites del conocimiento humano, y que emprende la hazaña de contar al mundo su visión, de intentar expresar a través del arte lo que es difícil de expresar, de convertirse en el intérprete de un sueño. Es también una reflexión sobre la muerte, en la medida en que los rasgos del rostro recuerdan los del hermano de Jan, Emile, muerto prematuramente a una edad temprana: la obra está así envuelta en una conmovedora melancolía.

|

| Jan Fabre, Monje (Umbraculum) (2001; huesos humanos y alambre, 169,8 x 92,3 x 66,3 cm; Estambul, Colección Ali Raif Dinçkök). Ph. Ventanas al arte. Derechos de autor: Angelos bvba |

|

| Pieter Bruegel el Viejo, Apicultores (1568; pluma y tinta sobre papel, 20,3 x 30,9 cm; Berlín, Kupferstichkabinett) |

|

| Jan Fabre, Calavera con ardilla, de la serie Calaveras (2017; cristal de Murano y esqueleto de ardilla, 53,6 x 23,8 x 25,2 cm; Colección privada). Ph. Pat Verbruggen. Derechos de autor: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre, Las catacumbas de los perros callejeros muertos (2009-2017; vidrio de Murano, acero inoxidable y esqueletos de perro, dimensiones variables). Ph. Pat Verbruggen. Derechos de autor: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre, Hombre midiendo nubes (1998; bronce). Ph. Crédito Wolff & Wolff. Derechos de autor: Angelos bvba |

Toda la obra de Jan Fabre, además, se caracteriza por una vena romántica y conmovedora. La suya es una búsqueda constante de la belleza, aunque para él la belleza no es, de manera simple y vulgar, la mera contemplación de un objeto que suscita placer estético. Para él, la belleza es algo más profundo. Fabre se llama a sí mismo “guerrero de la belleza”, y ha hecho extensivo el mismo título a los actores de su compañía teatral: ellos también son guerreros de la belleza. "Un actor al que yo llamo ’guerrero de la belleza’ es alguien excepcional, porque defiende la belleza con todas sus fuerzas. Creo que los guerreros de la belleza tienen que abordar su trabajo con mucha seriedad [...]. Los guerreros de la belleza deben seguir buscando la terra incognita, los lugares donde pierden sus puntos de referencia, y también a sí mismos, para redescubrir sus raíces y entrar en un nuevo nivel de conciencia. Descubrir estos estados es sinónimo de búsqueda de la belleza. Existe una palabra flamenca, redeloosheid, que podría traducirse literalmente como “sinrazón”, y que engloba el concepto de razón y su opuesto. Esta sinrazón viene del interior: es el dominio de la anarquía desenfrenada, la pasión y el amor".

La belleza, para Fabre, está fuera de la ideología y de la estética. La belleza de la estética es una belleza “que se puede fabricar”, según sus propias palabras. Pero la belleza que busca Fabre es independiente de cualquier esquema preestablecido. Es la búsqueda de espacios y posibilidades entre opuestos: vida y muerte, pasado y presente, realidad y ficción, cuerpo y espíritu. Es la propia co-presencia de estos opuestos. Es el modo en que sus obras consiguen animar sentimientos opuestos en quienes las admiran. Es un anhelo de libertad.

Jan Fabre nació en 1958 en Amberes, donde vive y trabaja. Tras estudiar en el Instituto de Artes Decorativas de Amberes, y más tarde en la Real Academia de Bellas Artes de la misma ciudad, comenzó sus primeras obras y performances en 1977. Su primera exposición, celebrada en la galería Workshop 77 de Amberes, data de 1979. En 1984 fue convocado a la Bienal de Venecia, donde expuso en el Pabellón belga. Después volvió a la Bienal de Venecia en varias ocasiones. Su primera exposición individual en Italia fue en el Centro Pecci de Prato en 1994, mientras que sus dos últimas muestras en nuestro país son ’Guardias espirituales’ (Florencia, 2016) y ’Esculturas de vidrio y hueso’ (Venecia, 2017). A lo largo de su dilatada carrera, Jan Fabre ha llevado sus obras por todo el mundo, provocando siempre acalorados debates en torno a sus obras. Además de artista, Fabre también trabaja como director teatral y coreógrafo.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.