El Triunfo de la Divina Providencia de Pietro da Cortona, texto fundamental del arte del siglo XVII

Cuando, en agosto de 1623, Maffeo Barberini (Florencia, 1568 - Roma, 1644) subió al trono pontificio con el nombre de Urbano VIII, muchos intelectuales, científicos y artistas depositaron sus esperanzas en este hombre culto y refinado, esperando una renovación cultural de Roma y la afirmación de una Iglesia ilustrada capaz por fin de afrontar con serenidad los retos de su tiempo. Sin embargo, las decisiones del pontífice no tardaron en contradecir, al menos en parte, estas expectativas. Bajo su mandato, en efecto, se reanudaron con vigor las actividades de la Inquisición romana, cuya víctima más ilustre fue Galileo Galilei (Pisa, 1564 - Arcetri, 1642), juzgado en 1633 y obligado a abjurar por el mismo soberano.abjuración por el mismo soberano que, hasta entonces, le había defendido y alentado, mientras que las prácticas nepotistas, que siempre habían estado muy extendidas, llegaron a la exasperación con la familia Barberini, generando una fuerte intolerancia. Además, en 1641 comenzó la primera Guerra de Castro entre los Estados Pontificios y la familia Farnesio, por el control del ducado situado entre el Lacio y la Toscana, un conflicto que, entre otras cosas, provocó un agravamiento de la presión fiscal sobre la población romana y contribuyó al déficit de unos 30 millones de escudos que Urbano, a su muerte, dejó en las arcas pontificias.

Pero, al margen de estos hechos, no cabe duda de que Barberini fue uno de los mayores y más astutos mecenas del siglo. Influyó profundamente en la fisonomía de Roma, por entonces capital de un Estado relegado a los márgenes de la escena política europea del siglo XVII y, sin embargo, sede de una Iglesia de la que, valiéndose de la promoción de las artes como principal instrumento propagandístico, insistió mucho en alimentar una imagen triunfante, enlazándola en un doble hilo con la imagen igualmente grandiosa de su propia casa.

Hay que recordar también que ya como cardenal Maffeo se había distinguido por su sólida formación cultural y su vivo y genuino amor por el arte. Fue, por ejemplo, uno de los primeros en intuir y alentar el talento del veinteañero Bernini (Nápoles, 1598 - Roma, 1680), que seguiría siendo su artista favorito a lo largo de los años. Para dos de los grupos escultóricos más famosos de Gian Lorenzo, Apolo y Dafne y el Rapto de Proserpina, encargados por Escipión Borghese, Barberini había ideado también unos versos moralizantes, grabados y aún hoy legibles en las bases de mármol.

Una vez papa, gastó mucho dinero en la que fue sin duda, durante su reinado pero no sólo, la principal obra de Roma, a saber, la nueva basílica vaticana, cuya construcción había iniciado Julio II en la primera mitad del siglo XVI. Urbano VIII vigiló constantemente la marcha de las obras y presionó para acelerarlas, estableciendo que la Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro (la comisión de prelados encargada de dirigir la reconstrucción y las diversas intervenciones decorativas) ya no se reuniera tres o cuatro veces al año, sino cada quince días.

A lo largo del siglo XVII, la basílica constituyó un extraordinario taller, un lugar de comparación entre los principales artistas y estilos, así como un escenario muy eficaz para la expresión del mecenazgo barberiniano. El citado Bernini es responsable de una de las creaciones artísticas más famosas y elocuentes del pontificado de Urbano, y del barroco romano: el baldaquino de bronce ejecutado para la bóveda de crucería de la iglesia. La enorme estructura fue inaugurada en junio de 1633 y colocada para coronar el altar papal y el confesionario, que encierra la sepultura de San Pedro. En diálogo con la cúpula de Miguel Ángel, bajo la que se sitúa, el baldaquino tenía al mismo tiempo la función de reafirmar poderosamente la primacía petrina, de la que desciende la autoridad pontificia, y de celebrar la persona de Urbano (a quien se refieren las numerosas abejas del escudo Barberini insertadas en los zócalos, en las columnas torcidas y en los paños de la parte superior) como sucesor del Apóstol. Obviamente, junto a Bernini, muchos otros artistas participaron con diversos encargos en la empresa vaticana; entre ellos también el toscano Pietro Berrettini (Cortona, 1597 - Roma, 1669) más conocido como Pietro da Cortona, pintor y arquitecto, que llegó a Roma siendo un adolescente en 1612.

En 1628, la Congregación encargó a Berrettini un retablo con la Santísima Trinidad como tema , destinado a la Capilla del Sacramento (una de las más grandes e importantes del edificio) y entregado probablemente a principios de la década siguiente. Se trata de la primera obra ejecutada por el artista para la basílica de San Pedro, y le fue confiada gracias sobre todo al interés del cardenal Francesco Barberini (Florencia, 1597 - Roma, 1679). De hecho, Guido Reni (Bolonia, 1575 - 1642) había sido elegido inicialmente para el cuadro, pero los prelados no habían podido llegar a un acuerdo definitivo con él y se vieron obligados a recurrir a otro artista. Fue en este contexto en el que el cardenal, que evidentemente gozaba de gran autoridad como sobrino del Papa, propuso y consiguió que se aceptara a Pietro, que había sido durante mucho tiempo uno de sus protegidos.

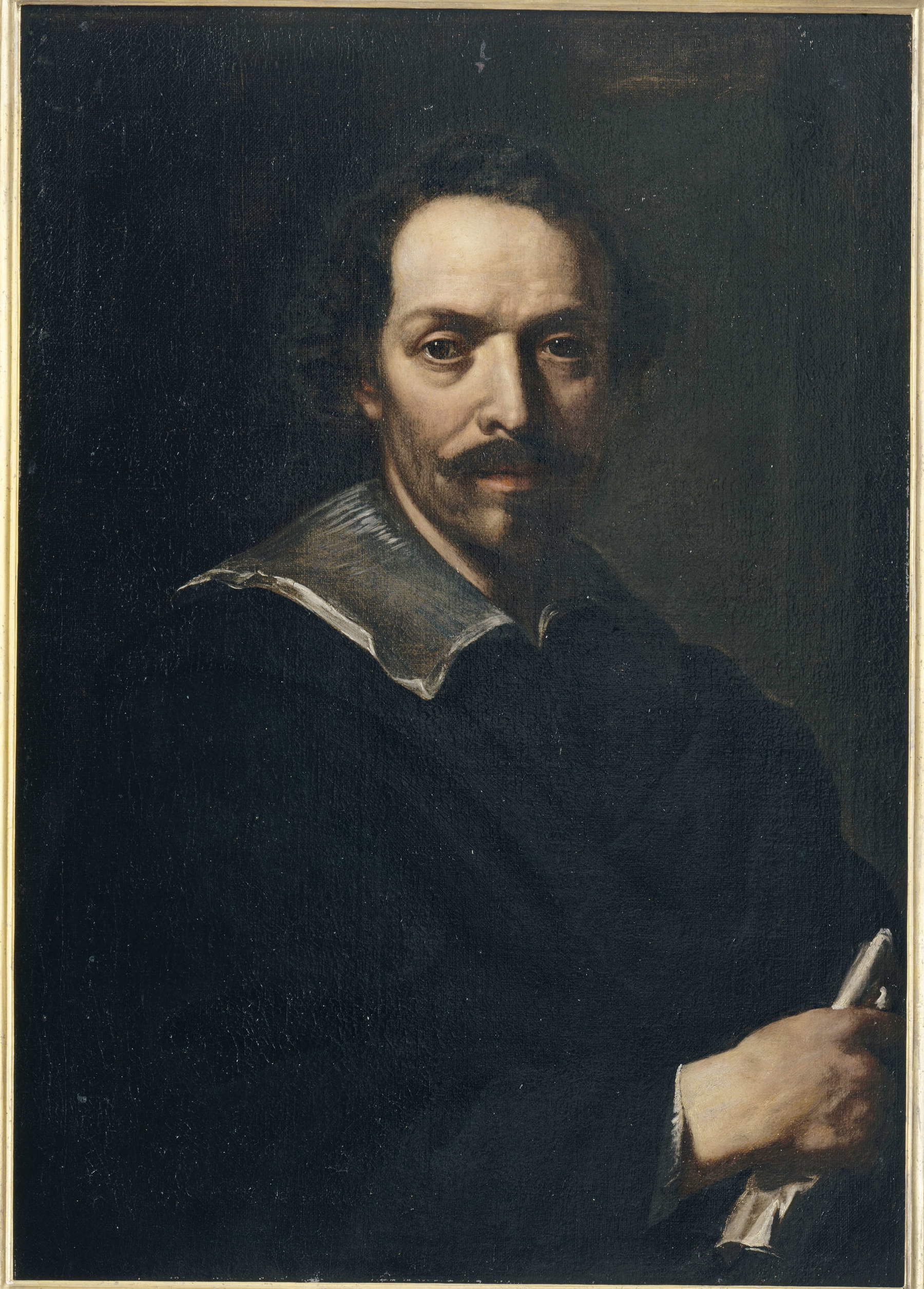

Los Barberini habían entrado en contacto con este joven pintor poco después de la elección de Urbano, a través del tesorero secreto de la Cámara Apostólica, Marcello Sacchetti, para quien Pietro ya había trabajado, y seguía trabajando, y a quien, en particular, estaba a punto de realizar el intenso retrato que ahora se encuentra en la Galería Borghese. Había obtenido entonces una nueva prueba de su talento con ocasión de la reconstrucción de la iglesia paleocristiana de Santa Bibiana, en el Esquilino, encargada por el pontífice para el Jubileo de 1625. El artista de Cortona debía pintar al fresco la pared izquierda de la nave, con episodios de la vida y el martirio de la santa, en colaboración con el más veterano Agostino Ciampelli (Florencia, 1565 - Roma, 1630), a quien se había asignado la zona derecha.

El éxito de la empresa, con la que Berrettini había demostrado tanto que había asimilado el patrimonio de las antigüedades romanas, que había estudiado detenidamente, como que sabía actualizar la historia mediante expresiones y gestos eficaces y apasionados, había marcado su afirmación definitiva en el panorama artístico de Roma y el inicio del prestigioso vínculo profesional con la dinastía reinante. Sin embargo, como subrayó Giulio Briganti en los años sesenta en su monografía dedicada al pintor, es a partir de otra obra, el lienzo que representa el Rapto de las Sabinas, pintado hacia 1629 y conservado actualmente en los Museos Capitolinos, cuando vemos “la primera declaración espectacular de los métodos barrocos romanos en pintura”.

Pocos años después del fresco ciclópeo con el que Pietro decoraría la bóveda del salón del palacio Barberini, en el lienzo de los Capitolinos la composición, que obviamente permanece encerrada en los confines del marco, aparece asimétrica, abarrotada de figuras dispuestas en varios planos en profundidad, impregnada de un movimiento centrífugo y dramático. En 1625, el cardenal Francesco Barberini compró a la familia Sforza el palacio situado en la ladera oriental del Quirinal, que hoy alberga la sede de una de las dos Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma, pero que entonces debía servir de residencia oficial a la familia del pontífice. Inicialmente se encargó a Carlo Maderno la transformación del edificio; sin embargo, el arquitecto falleció sólo un año después de iniciadas las obras, y éstas se confiaron entonces a Bernini, con intervenciones de Francesco Borromini y del propio Pietro da Cortona.

Fue Bernini quien, en comparación con el proyecto inicial, amplió las dimensiones de la sala de recepción del piano nobile, que incorporó el espacio reservado a la logia prevista inicialmente para la fachada (sustituida más tarde por la logia con ventanas falsas). Los trabajos de albañilería para la bóveda de la sala finalizaron en septiembre de 1630 y al año siguiente se levantaron los andamios necesarios para el fresco. El biógrafo Giovan Battista Passeri (Roma, 1610 - 1679) en su Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma, en su biografía del pintor Andrea Camassei (Bevagna, 1602 - Roma, 1649), escribe que el pintor Andrea Camassei (Bevagna, 1602 - Roma, 1649. Roma, 1649), escribe que al principio los trabajos decorativos se confiaron a este artista, que también aparece mencionado en los registros de 1635 de la Accademia di San Luca como “pintor del ecc.mo Príncipe Prefecto”, es decir, Taddeo Barberini (Roma, 1603 - París, 1647), sobrino del Papa, nombrado Prefecto de Roma en 1631. Taddeo era el jefe de la rama secular de la familia y, al menos hasta mediados de la cuarta década, utilizó el Palazzo al Quirinale con su esposa Anna Colonna y sus hermanos, los cardenales Francesco y Antonio Barberini.

Incluso antes de que se iniciaran los trabajos de pintura del salón, Camassei había pintado al fresco otras estancias del edificio, al igual que Andrea Sacchi (Nettuno 1599 - Roma 1661), protegido del cardenal Antonio, y el propio Berrettini, que también había actuado como arquitecto y había trabajado como pintor en una galería del palacio y en la capilla, y que, como hemos visto, gozaba del favor de Francesco. Es interesante señalar, por cierto, que los tres artistas habían participado unos años antes en la decoración al fresco de la Villa Sacchetti de Ostia. Finalmente, Francesco, el mayor de los tres y sobrino del cardenal, se impuso y la bóveda se confió al artista de Cortona, asistido por sus discípulos Pietro Paolo Baldini, Giovanni Maria Bottalla y Giovanni Francesco Romanelli. Sin embargo, según Passeri, el propio Papa intervino en la disputa familiar y fue él quien tomó la decisión final; muchos estudiosos tienden a considerar fiable esta información, habida cuenta del peso que habría tenido tal intervención pictórica. Prueba de lo mucho que el pontífice había invertido en el proyecto (también) en términos de expectativas, son sus visitas diarias al salón durante las obras, sobre las que escribe el pintor e historiador del arte alemán Joachim Von Sandrart (Fráncfort del Meno, 1606 - Núremberg, 1688) en su texto Teutsche Akademie de 1675. Sin embargo, la obra duró mucho tiempo: Peter comenzó a pintar el techo a finales de 1632 y lo terminó por la misma época, en el año 1639. Aunque la superficie a cubrir medía 24 metros de largo por 14,5 de ancho, y era por tanto muy extensa, el tiempo se vio ciertamente afectado por los numerosos compromisos que el pintor tuvo que gestionar.

Cuando el cardenal Giulio Sacchetti marchó a Bolonia en junio de 1637, Berrettini le siguió y permaneció varios meses en Florencia para pintar los dos primeros frescos de la Sala della Stufa del palacio Pitti, a petición del gran duque Fernando II (Florencia, 1610 - 1670); después marchó a Venecia y no volvió a su trabajo en el salón Barberini hasta diciembre. Y muchos otros encargos recibió durante esos siete años. Hay que añadir, pues, que cuando regresó al palacio romano, el artista probablemente llevó a cabo considerables retoques de lo que había terminado antes de su viaje, no estamos seguros de si esto se debió a sus segundas intenciones o a problemas técnicos relacionados con la escasa cohesión del mortero. La duda se debe también al hecho de que han llegado hasta nosotros pocos dibujos preparatorios, dispersos en diversas colecciones nacionales y extranjeras, por lo que resulta bastante difícil definir con precisión las distintas fases de concepción. La historiadora del arte Lorenza Mochi Onori, en su ensayo Pietro da Cortona per i Barberini, relata que en su época de directora de la Galería, durante algunos trabajos de restauración, pudo constatar la presencia de pocas tallas de los cartones y la ausencia de polvo. Por tanto, el fresco fue realizado en gran parte traduciendo las imágenes directamente de los dibujos preparatorios a mano alzada, con amplias pinceladas. Este modus operandi (mencionado también en las fuentes de la época), además de atestiguar la gran habilidad del artista (sobre todo en el manejo de las proporciones de las piezas pictóricas sueltas con respecto al resto de la composición) podría explicar la escasez de hojas con dibujos que poseemos hoy en día. Una de las hipótesis plausibles es que no se recogieran, ya que al haber sido utilizadas directamente en la obra, podrían haber sufrido daños, haciendo inútil su conservación a los ojos de los contemporáneos. Además, las jornadas de trabajo constatadas mediante la observación de las yeserías son numerosas, algunas de ellas muy limitadas y destinadas únicamente a corregir detalles que, evidentemente, no estaban perfectamente ejecutados cuando se observaban desde abajo. Las intervenciones en el yeso, por el contrario, son muy escasas.

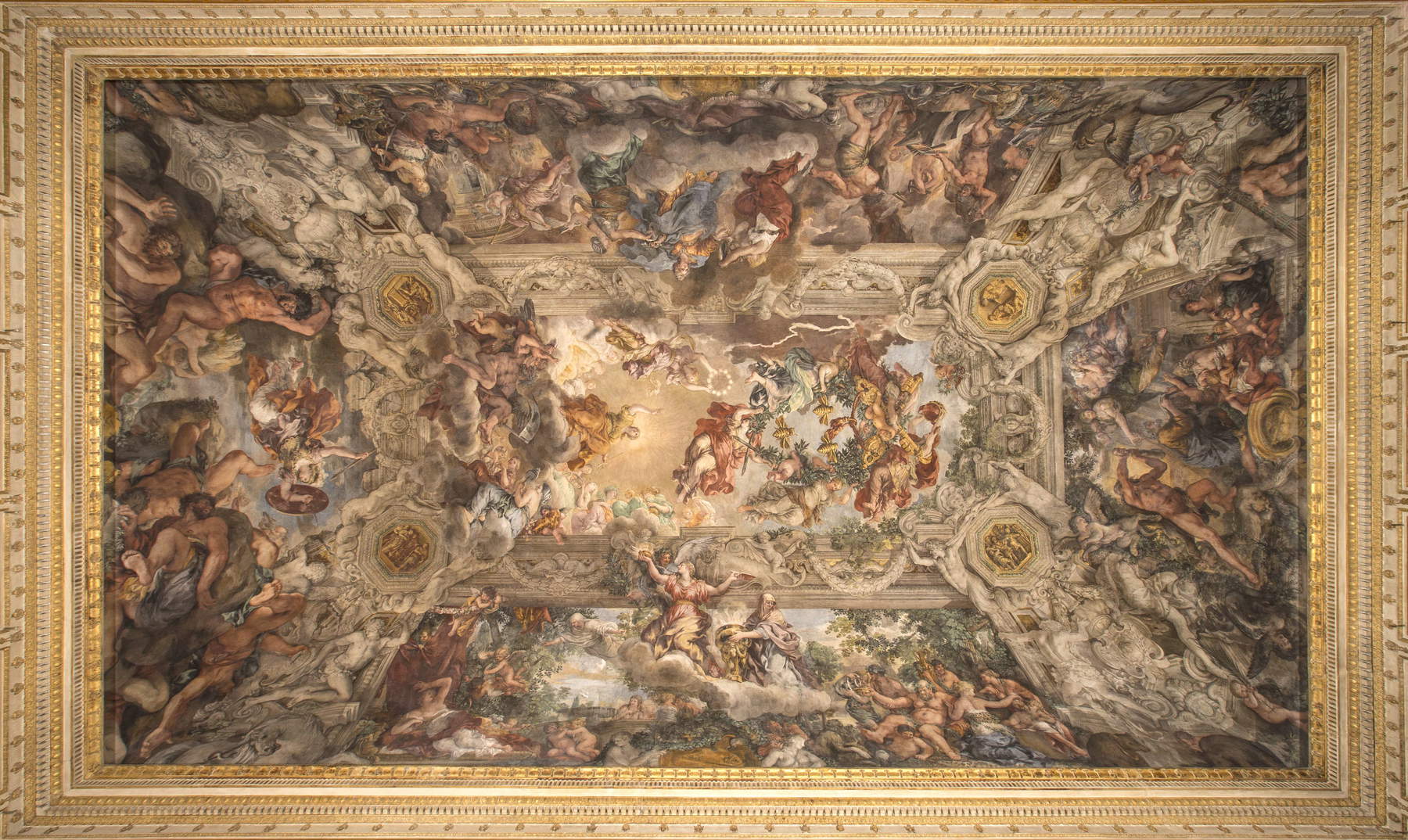

En cualquier caso, a pesar de la larga espera, el resultado final dejó a los mecenas más que satisfechos. El fresco, que representa El triunfo de la Divina Providencia y el cumplimiento de sus fines bajo el pontificado de Urbano VIII Barberini, es una “glorificación temporal del poder papal” muy eficaz, como señala Mochi Onori. El programa iconográfico fue elaborado por el poeta de corte de la familia reinante, Francesco Bracciolini, a partir de un poema que él mismo había escrito, pocos años antes del inicio de las intervenciones pictóricas, dedicado al pontífice y titulado L’elettione di Urbano Papa VIII. El hombre de letras, que también obtuvo el privilegio de añadir a su apellido las palabras “Dell’Api” en referencia a las abejas heráldicas de los Barberini, dictó a Pietro da Cortona los temas principales, que el pintor adaptó y, en algunos casos, modificó.

Bracciolini narra en el poema una larga batalla, ambientada en los días entre la muerte de Gregorio XV y el nombramiento de su sucesor, que termina felizmente con la victoria de la virtud sobre el vicio y, de hecho, con el ascenso de Urbano VIII. El texto se caracteriza por la fusión de narración mitológica, épico-alegórica, fábula pastoril, exempla bíblicos e históricos, crónica de hechos contemporáneos y biografía ficticia, y todo este patrimonio histórico y literario se actualiza, se traslada al presente y se inserta en la realización del designio de la Providencia en tiempos de Urbano. En el poema, Dios mismo promete y, en conclusión, concede la elección de los Barberini, que es celebrada no en solitario, sino junto a su familia: el poder desciende de la voluntad divina y se encarna en una dinastía mundana concreta. Así, mirando el fresco, aparecen en el centro del espejo plano de la bóveda las tres gigantescas abejas del escudo de la casa, encerradas en una gran corona de laurel, sostenida a su vez por las personificaciones de la Esperanza, la Caridad y la Fe, y sobre la que Roma y la Religión apoyan, respectivamente, la tiara papal y las llaves petrinas. Desde una esquina, un putto se asoma ofreciendo una guirnalda más pequeña, en referencia, probablemente, a la pasión y el talento de Urbano por la poesía. Más abajo, otra figura femenina, la Divina Providencia, reclinada sobre suaves nubes y rodeada de un cálido resplandor que subraya su papel primordial, con el cetro en la mano izquierda, ordena a la Inmortalidad que adorne con una corona de estrellas el blasón compuesto por los tres insectos monumentales. Bajo ellos, aludiendo al inexorable paso del tiempo, aparecen Kronos, devorando a uno de sus hijos, y las tres Parcas, empeñadas en tejer y luego cortar el hilo del destino humano.

Como ya se puede adivinar por esta descripción inicial, junto a las figuras tomadas de la mitología, aparecen muchas alegóricas, bajo la apariencia de doncellas plácidas y floridas, y algunas de ellas, las recién inventadas que no podían contar con una identidad iconográfica bien definida, eran probablemente bastante oscuras para muchos de los visitantes. El salón estaba abierto a todo aquel que se presentara decentemente vestido y a determinadas horas, lo que demuestra la eficacia que la familia Barberini concedía a estas imágenes y la importancia de su difusión. Precisamente para hacer comprender y difundir los preciosos significados, la casa dotó al salón de una especie de guía, la Declaración de las Pinturas del Salón Barberini, a la que siguieron otras.

Los personajes mencionados revolotean en el cielo, sobre el que se abre ilusoriamente la superficie real de la pared, como si se rompiera a través de ella. Este espacio central está enmarcado por un arquitrabe pintado en monocromo, imitando mármol, sostenido por cuatro pilares que identifican, en el intradós de la bóveda, cuatro zonas laterales. Estas últimas albergan escenas alusivas a las acciones y virtudes del pontífice, cuyas acciones y virtudes se sitúan así idealmente, pero también físicamente, en la base de la apoteosis de su casa querida y ordenada por la Providencia. En uno de los lados cortos de la sala, el que da a la fachada, la Justicia con el lictor, y la Abundancia sosteniendo una cornucopia cargada de frutos, sobrevuelan una multitud de ancianos, mujeres y niños que se extienden hacia ellos; junto a ellos, Hércules ahuyenta a una arpía después de haber matado ya a otra, que yace a sus pies. La figuración pictórica del otro lado corto muestra, con Minerva derrotando a los gigantes, haciéndoles caer (notables son los destellos de las tres figuras de la derecha, que parecen desplomarse literalmente sobre el espectador), la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Frente a la entrada (procedente de la escalera diseñada por Bernini), en una de las dos largas paredes, se celebra el amor del pontífice por el saber, que por tanto siempre habría perseguido, aunque dentro de los sagrados límites de la ortodoxia religiosa que aquí parecen claramente reafirmados.

Vemos una figura femenina, la Sabiduría, envuelta en una túnica dorada bañada de luz y sentada sobre las nubes, con el fuego en una mano y un libro abierto en la otra, mientras, acompañada por el Auxilio Divino, asciende hacia el centro de la bóveda, superando los límites del marco arquitectónico, porque sólo en lo alto, en el cielo, reside el verdadero conocimiento. Para reforzar este concepto, la Religión aparece a su izquierda, custodiando el trípode sagrado y con la cabeza cubierta por un velo, al igual que la Pureza, que se cierne al otro lado, sosteniendo un lirio blanco. Debajo de ellos, en cambio, se encuentran los visires: Sileno, bullicioso, gordo y ebrio, rodeado de ninfas y bacantes, y Venus que, desnuda, tumbada sin fuerzas sobre un paño rojo, asiste a la batalla de querubines, símbolo de la lucha entre el Amor Sagrado y el Amor Profano.

En el lado largo, en el lado opuesto, se ensalza la política de paz de Urbano, que, según los hechos históricos, fue muy bueno propagando, algo menos ejecutando. En el centro vemos a la Paz, vestida con un manto azul, también sentada en un trono de nubes y también superpuesta en el arquitrabe, sosteniendo el caduceo y una llave. La flanquean la Prudencia, vestida de rojo, con un espejo en la mano, y otra figura femenina no identificada, con un mensaje en la mano, representada de espaldas y caminando hacia el templo situado a su derecha. Aquí, la Fama toca las trompetas y una doncella voladora con una rama de olivo en la mano está cerrando la puerta del templo de Jano envuelto en llamas (sus puertas en la antigua Roma se cerraban en tiempos de paz), tal vez obedeciendo la orden contenida en el mensaje antes mencionado. Abajo, el Furor, desnudo, yace en el suelo encadenado por la sonriente Mansuetudina, y al otro lado Vulcano, rodeado de un denso humo negro que parece extenderse e invadir, casi tocando a las abejas en el cuadro de arriba, forja ya no armas, sino una pala.

Por último, pasamos al marco arquitectónico pintado, que puntúa el espacio pictórico, y está ricamente decorado con esculturas simuladas que representan festones florales, bucráneos, delfines, ignudi, tritones y putti. En los ángulos del arquitrabe, por encima de cada pilar, vemos cuatro clypeus con relieves dorados de bronce de imitación, que representan episodios de la historia romana, aludiendo a virtudes atribuidas aquí a Urbano VIII; éstas también están ilustradas por los animales pintados más abajo, en las bases de los pilares. Así reconocemos la escena con La Prudencia de Fabio Máximo con el oso, ambos símbolos de la sagacidad, La Continencia de Escipión con el liocornio, que representa la pureza, encima del león, símbolo de la fuerza, tenemos El Heroísmo de Mucio Escevola, y finalmente La Justicia del cónsul Manlio con el hipogrifo, que representa la perspicacia.

Más de cien personajes pueblan el fresco, cada uno de ellos empeñado en llevar a cabo una acción, en un torbellino ininterrumpido que anula el espacio real y desborda incluso la falsa arquitectura. Este movimiento que impregna toda la superficie se ve apoyado y acentuado por el uso del punteado: pequeños puntos de color se añaden a la superficie pintada, tono sobre tono, siempre al fresco, lo que, combinado con una superficie granulada obtenida mediante el uso de más arena que mortero en el enlucido, hace que la materia pictórica sea vibrante, casi iridiscente. Luego, dentro de la perspectiva central, se abren las relativas a cada escena, pero el fresco en su conjunto está concebido para ser inicialmente “abrazado por una sola mirada y para que exprese inmediatamente el sentido pleno y unitario de su invención y de su significado”, como subraya Briganti.

Y si al principio prevalece el puro asombro por la inmensa espacialidad ilusionísticamente generada, por la cantidad de figuras que lo animan y, en definitiva, por la destreza técnica que todo ello presupone, más tarde, como hemos visto, nos damos cuenta de la complejidad de los significados que transmite el fresco, a los que el asombro suscitado en el espectador confiere mayor fuerza y eficacia. Es precisamente esta voluntad de asombrar e implicar emocionalmente al espectador una de las características más evidentes y más innovadoras de la corriente estilística que invistió el arte romano a partir de la década de 1730.

El fresco del Palacio Barberini es, de hecho, uno de los momentos iniciales y una de las expresiones más afortunadas, en pintura, de ese lenguaje artístico que comenzó a definirse precisamente bajo el papado barberiniano, al que sólo a partir de finales del siglo XVIII, y con intención despectiva, los teóricos neoclasicistas asignaron el nombre de “barroco”. Con este término pretendían definir un estilo que, en su opinión, desde la cuarta década del siglo XVII había distorsionado todas las artes, dominado por lo estrafalario, por el exceso, tendente a desvirtuar todo principio de simetría y correspondencia, un estilo que el crítico de arte Francesco Milizia, en su texto Dell’arte di vedere nelle belle arti de 17 81, llegó a definir “plaga del gusto”. Sin embargo, fueron precisamente estos críticos del siglo XVIII los primeros en identificar claramente, aunque con ánimo de condenarlos, las características, los nuevos elementos y los principales exponentes de la corriente estilística barroca. De hecho, Bernini y Berrettini, junto con Borromini, fueron los principales intérpretes de esta nueva sensibilidad; Anna Lo Bianco escribe en su Pietro da Cortona e la grande decorazione barocca que Pietro y Gian Lorenzo tenían “una misma concepción del arte, vital y heroica a la vez, que viene a hacer palpitar el bagaje de conocimientos clásicos mediante el empleo de una técnica temeraria que fuerza las líneas, exaspera las expresiones, confunde los volúmenes y los colores”.

Urbano VIII no dejó de percibir y apoyar el talento de estos dos artistas y la fuerza persuasiva de sus personales declinaciones de lo que se convirtió en el lenguaje barroco, utilizándolos, como hemos visto, en el contexto de su proyecto político, que tenía como pilares la basílica vaticana y el palacio familiar, y a través del cual pretendía reafirmar con éxito la supremacía cultural de Roma, convirtiéndola en un instrumento de hegemonía para él y su familia.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.