Davide Benati, la poesía de una naturaleza translúcida que florece en un humus de papel y lienzo

Visitar el estudio de un artista es tener el privilegio de ser invitado a un jardín secreto, en el que hay que entrar de puntillas para no perturbar la germinación subterránea de las obras por venir, que revolotean allí en un estado de poco más que potencial. La expectación que se respira es un eco de su oscilación susurrante entre el reino etéreo de las intuiciones y la materia prima que pronto dará cuerpo a su manifestación a través del gesto con el que el artista desencadenará el encuentro entre estas dos dimensiones. Y nunca como en el caso de Davide Benati (Reggio Emilia, 1949) es más apropiado el símil del jardín, siendo su estudio un lugar de incubación en el que las formas literalmente florecen, luego florecen, depositándose como una huella cromática sobre un humus de papel y lienzo con el que comparten una esquiva ascendencia vegetal. Durante más de cuarenta años, el artista, protagonista ahora de una gran exposición individual en el Palazzo da Mosto de Reggio Emilia que recorre su trayectoria desde principios de los años ochenta, ha basado su inspiración en las formas de la naturaleza, que ha depurado, sintetizado y trasladado a otro lugar cromático y lírico en el que el naturalismo es sólo una reminiscencia lejana. Precisamente con motivo de esta exposición, Benati abrió las puertas del estudio al que trasladó su obra en 2020, situado en Reggio Emilia, en Via Emilia Santo Stefano, una declinación peatonal de la arteria romana que une Rímini con Piacenza.

El artista acude allí todos los días a primera hora de la mañana, al final de un paseo que coincide con la ruta que hacía de niño cuando, tras un viaje en autobús, llegaba a la ciudad desde el campo para ir a la escuela secundaria. Su proceso creativo se inicia con esta flânerie en la auscultación sensible de los signos inscritos en las cosas que el destino o el azar ofrecen a los ojos, una aptitud ancestral en él agudizada especialmente tras sus viajes a Oriente, de donde proceden las principales agnipciones subyacentes a su poética. El verdadero trabajo comienza cuando abre la ventana del estudio para dejar entrar el aire y la luz que dan vida a sus visiones en el espacio. “Siempre trabajo con luz natural, incluso cuando no está”, dice Benati, y el resplandor velado de una mañana de invierno inunda los dos cuadros que encontramos en la antesala del taller. La primera es una xilografía al óleo y papel nepalí sobre lienzo de la serie Segreta (1998), en la que los contornos negros de la misteriosa entrada a una habitación oscura emergen como una aparición de un vaporoso fondo rojizo, del mismo color que las túnicas de los monjes budistas. El dibujo deriva de una impresión frotada de la entrada a un altar sagrado que encontró en un callejón ruinoso de Katmandú, el lugar que más que ningún otro ha marcado el destino de su aventura creativa.

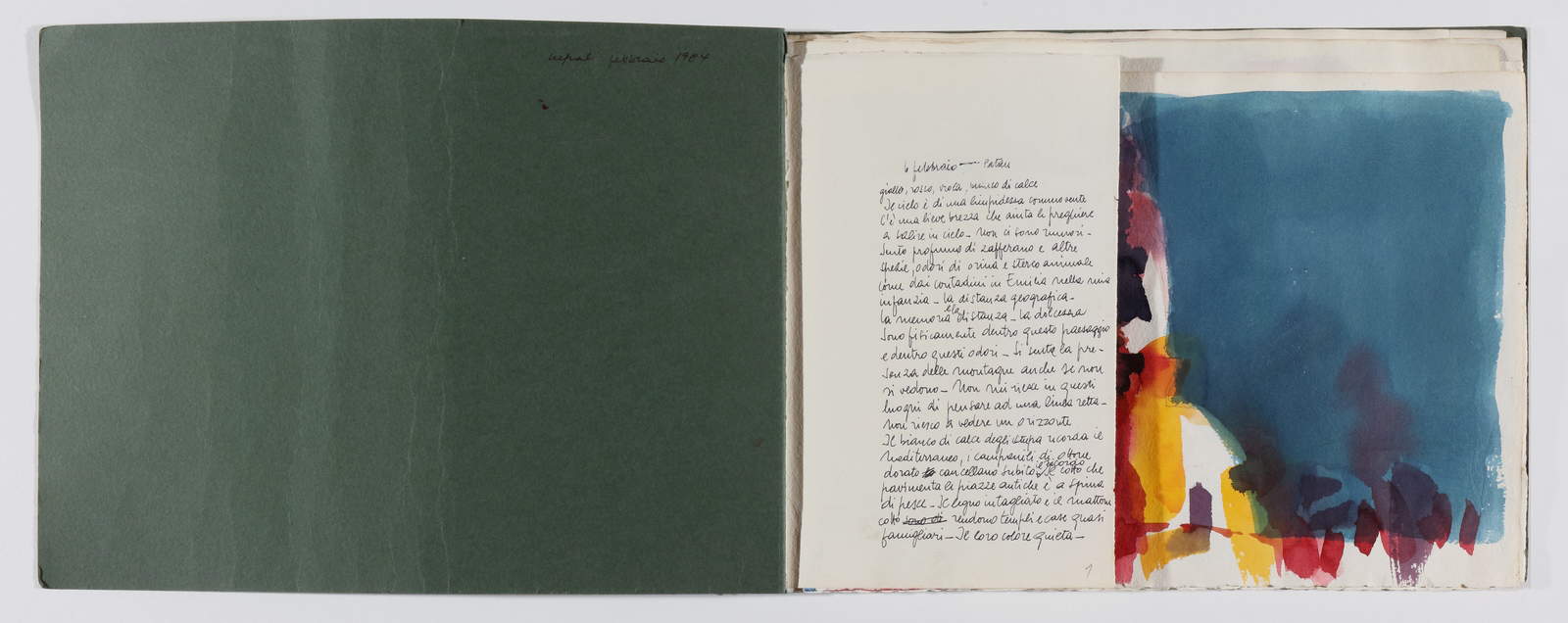

Su fascinación por Nepal se remonta al viaje que realizó allí en 1977 cuando, siendo profesor en el instituto de arte de Brera, en un momento de desorientación, decidió mirar hacia Oriente como reacción a su distanciamiento existencial del tenso clima de los años de plomo y para buscar una nueva dirección para su arte. Benati es hijo de una generación omnívora, que por aquel entonces en Italia se medía con los poveristas conceptuales o los pintores analíticos, enfrascados en la reflexión sobre las herramientas de la pintura y en la búsqueda de su grado cero, mientras que del otro lado del Atlántico llegaban los poderosos estímulos, de signo contrario, del Action Painting y el Pop Art. Al igual que sus colegas, el artista quiso experimentar todo lo posible, y en ello se apoyó en la sólida y polifacética formación que recibió en el Instituto de Arte, que le inició en los secretos de todas las técnicas posibles, desde la acuarela y el óleo hasta el fresco y el temple mural. La Academia a la que asistió en Brera no le satisfizo, encontraba sus enseñanzas alejadas de las cuestiones más actuales del arte, y en Milán, donde se había trasladado en 1968, intentó apropiarse de las técnicas de los nuevos artistas que veía. Pero el principio del punto de inflexión fue el recuerdo del Puente de Langlois en Arles pintado por Van Gogh, visto de niño en el catálogo comprado por su padre de la exposición del pintor holandés celebrada en 1952 en el Palazzo Reale de Milán, en la que era fuerte la influencia del arte japonés, que en el siglo XIX “aclaró muchas ideas a los jóvenes artistas occidentales”.

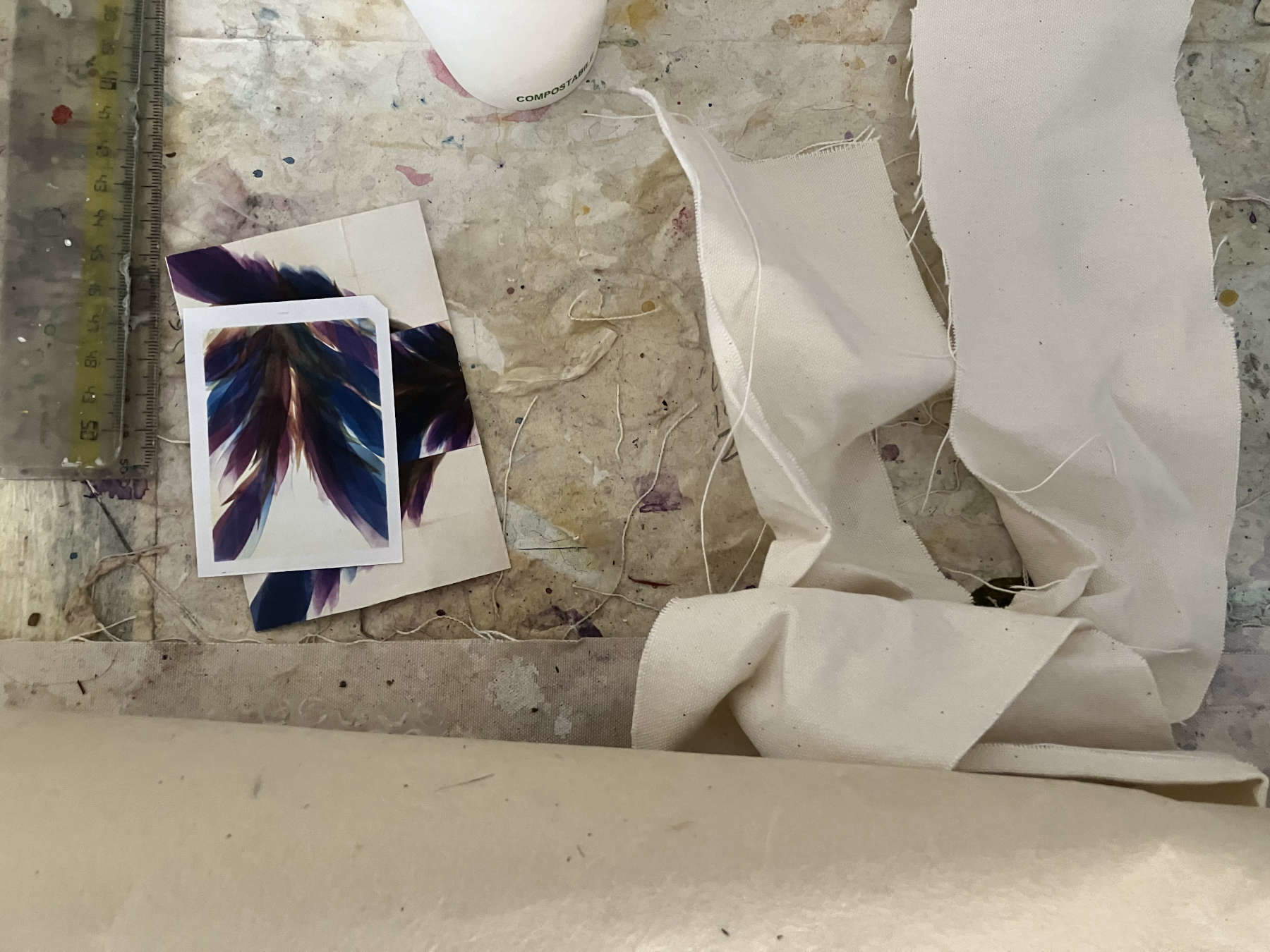

El concepto que le guía en Nepal es el, nunca abandonado en todas sus investigaciones posteriores, de seguir pensando que ese puente Oriente-Occidente está activo y buscar signos del mismo en lo que ve a su alrededor. Y es precisamente en ese primer viaje a Katmandú (al que seguirían los de 1984 y 1995), a lo largo de la carretera, en los puestos de los vendedores callejeros de recuerdos, donde encuentra el papel que revolucionará su producción artística, un material pobre, utilizado para paquetes o para la impresión xilográfica de modestos calendarios, pero elaborado artesanalmente con una técnica muy antigua a partir de fibras de bambú y arroz. Nos muestra una hoja impalpable, de una producción refinada que hoy se llama “papel de seda” y que el artista sigue comprando a sus vendedores nepaleses de confianza. Es casi transparente, de un blanco atmosférico que parece hecho para retener la luz, muy ligera, tejida con una textura irregular que en sí misma presagia una multitud infinita de imágenes. No es un papel hecho para pintar, ni siquiera para acuarela, porque es muy frágil cuando se humedece y se agota con el color. Por eso, al principio, el artista sólo se atreve a hacer sobre él marcas ligeras y circunscritas, dejando las hojas libres para que floten en el vacío “como sábanas al viento”. A medida que pasa el tiempo, la intención de resaltar las formas que vislumbra en ellas se hace más clara en él, y para ello necesita un soporte capaz de albergar más pintura. A partir de cierto momento, pues, el papel se pega en dos capas sobre un lienzo preparado con dos capas de blanco, transformándose en una especie de veladura material, como el “tonachino” del fresco sobre el que hay que pintar sin pensárselo dos veces.

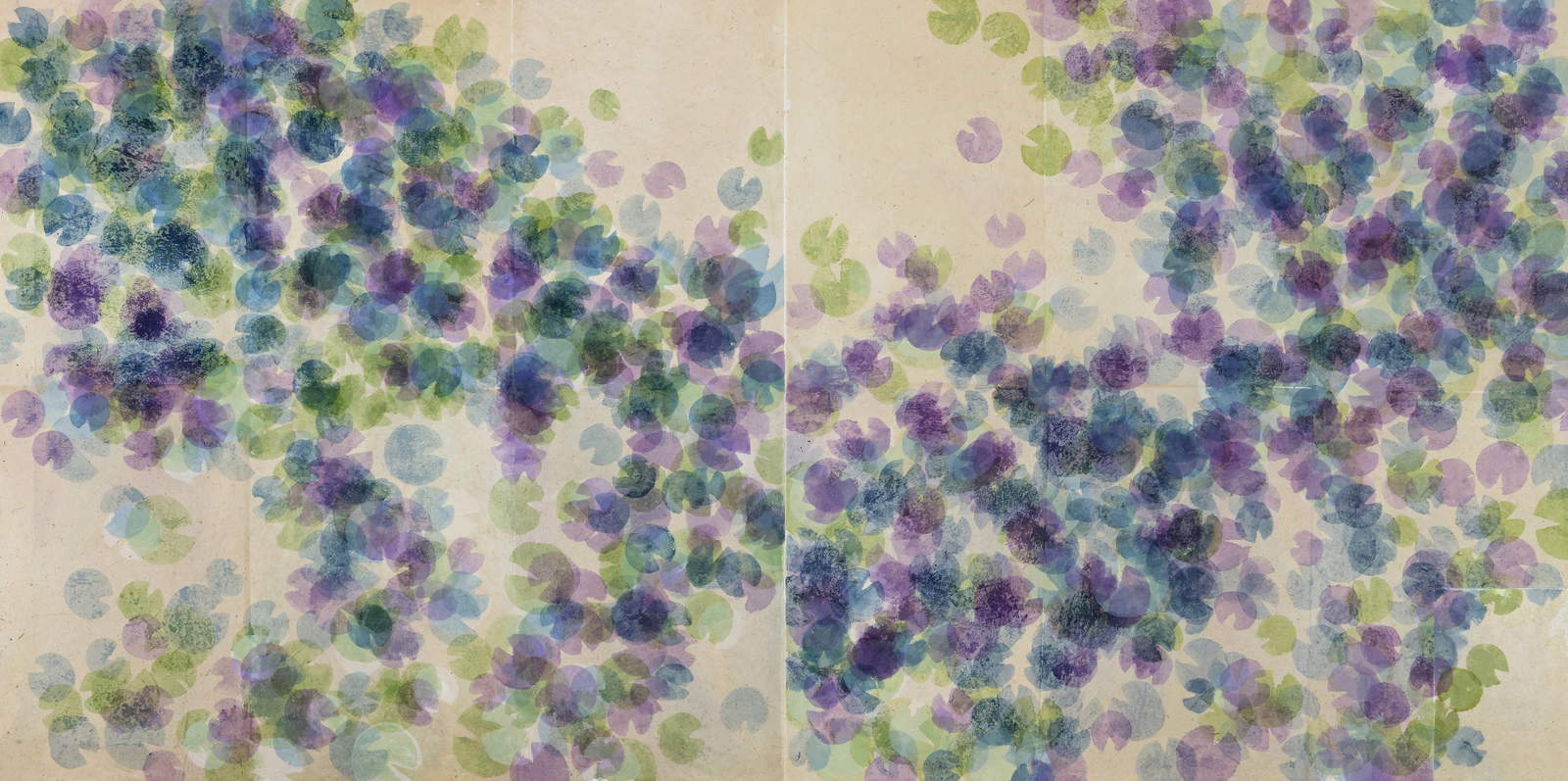

En el estudio, rozado por una luz rasante que revela su porosidad y sus vetas, encontramos un gran lienzo listo para pintar apoyado verticalmente contra la pared, que en sí mismo algunos podrían considerar una obra acabada. Para explorar esa superficie fértil de acontecimientos por venir, Benati imagina pintar las formas inherentes a la trama de ese herbario destilado y comienza a trabajar sobre la repetición de las siluetas de la naturaleza. Reforzar el papel con tela da a las imágenes textura y profundidad, sobre esa epidermis puede pasar el pincel cientos de veces porque el papel absorbe y se comporta como un fresco. Con esta preparación se gana la posibilidad de superponer la acuarela en transparencia hasta convertirla en un cuerpo, transformando una técnica rápida en un proceso que puede prolongarse durante meses, del que se ven todos los pasos desvanecidos. Es como si la mirada penetrara en la imagen en sus velos más o menos empapados de color y percibiera “táctilmente” sus diferentes grados de saturación. Mientras tanto, las formas de la superficie juegan y bailan como notas musicales, dejando que la referencia a la matriz naturalista se desvanezca en una tonalidad cromática muy elegante, que sigue conservando idealmente la fragancia de la naturaleza. Las flores de cala, las hojas de nenúfar, las cápsulas deshuesadas que contienen semillas de adormidera y muchas otras especies botánicas reconocibles se convierten entonces en el pretexto para traer al mundo formas ambiguas, abiertas a una pluralidad de lecturas. Si una flor puede considerarse al mismo tiempo ojo, sexo, medusa o mirada, es siempre un espécimen irrepetible de belleza absoluta en su ser inestable y lleno de tensión.

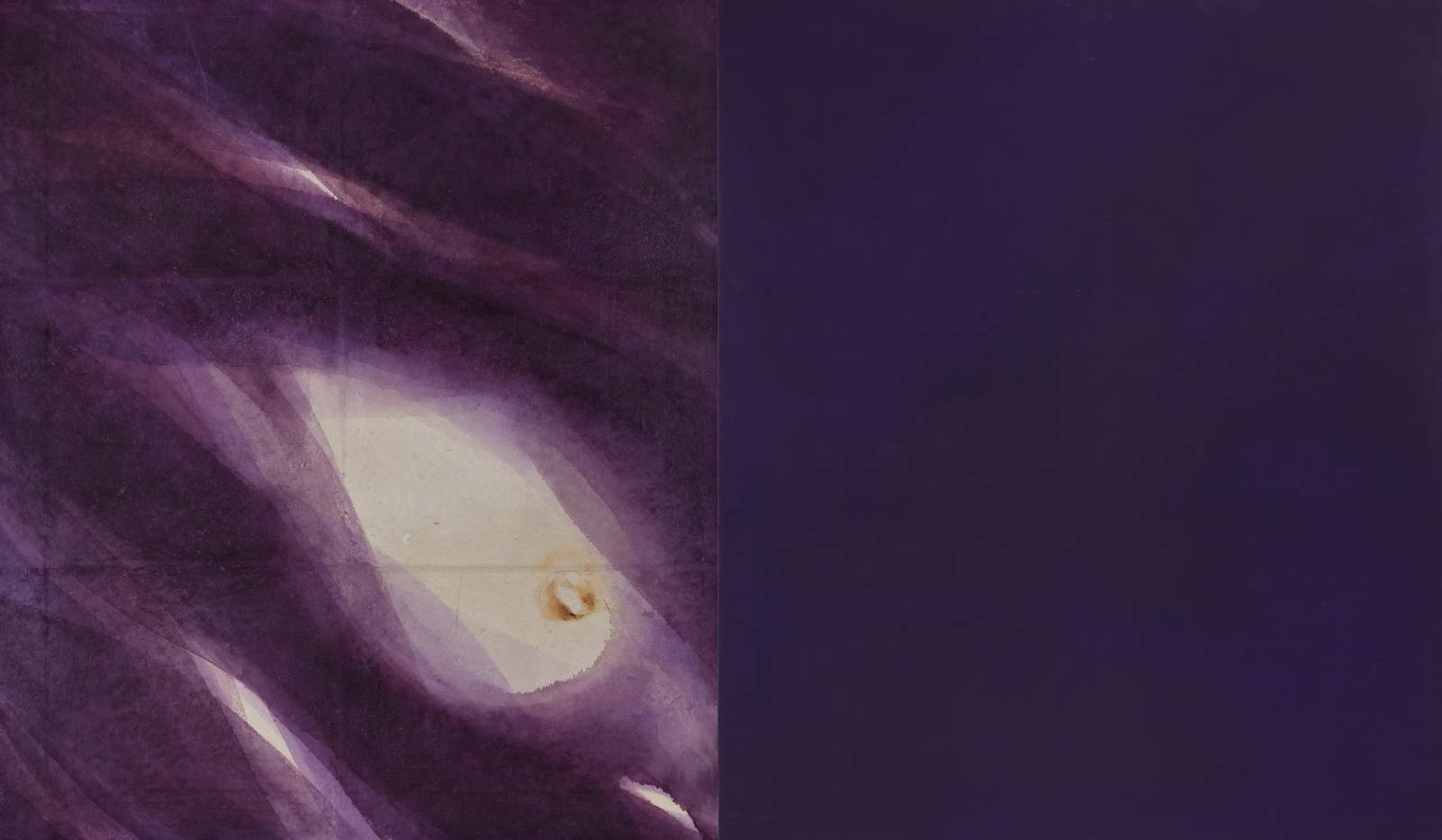

El segundo cuadro colgado en el estudio es un tríptico de la serie Encantadas, en el que una pendiente policéntrica de destellos de color en varios tonos de violeta y azul, casi evocando un ambiente submarino, parecen vivir gracias a las infiltraciones capilares de una luz que es en realidad un delicado afloramiento matérico. Esta estética encarna de manera ejemplar el encuentro de dos tracciones visuales, la oriental con sus equilibrios de sólidos y vacíos, y la occidental con su sabiduría colorista y la evocación de una espacialidad que va más allá del plano del soporte. El título es un homenaje al cuento homónimo de Herman Melville, en el que se designa con este nombre a las islas Galápagos, un archipiélago engañoso donde viven criaturas monstruosas, apariciones fatales en la niebla que “cuestionan la mirada sobre las cosas”.

La impecabilidad de este resultado es fruto de un largo proceso de tratamiento de la imagen, que comienza cuando una hoja o un color vislumbrados por casualidad resuenan en él como una fuente de formas y señales que hay que reelaborar desde un punto de vista ideacional, en un primer momento a través de una multitud de pequeños dibujos (guardados en cajas), a veces ejecutados de forma automática y sobre pensada, que se convertirán en las matrices de la idea. A continuación, la composición se estructura de forma más concreta en una serie de acuarelas sobre papel Fabriano de mayor formato en las que ya existe la definición de la obra en cuanto a la exploración de los espacios, la elección de los colores y la colocación recíproca de las formas.

Nos acercamos a su mesa de trabajo, un tablón de madera sostenido por dos caballetes en el que las acciones pictóricas que superan el tamaño de los papeles han dejado una armoniosa superposición de trazos diluidos en el tiempo: cada pasada del pincel es de hecho horizontal para evitar goteos indeseados y permitir al artista tener físicamente el pleno control del espacio, que interpreta como un teatro de infinitas variaciones de gestos simples pero precisos derivados del estudio de los calígrafos. Hojeamos un álbum de estas acuarelas realizadas en la fase de diseño, en la que la obra está plenamente establecida en un formato más pequeño, con un tono de color más brillante y superficial debido a la diferente composición del papel. Benati explica que en esta fase “la obra está hecha, en su cabeza”, pero que antes de pasar al lienzo, donde no puede cometer errores, tiene que memorizar el ritmo y la intensidad de los gestos necesarios para reproducir exactamente su imagen mental.

Extiende una hoja de papel blanco sobre la mesa, luego sumerge un pincel chino ancho y plano en un cubo de pintura (colocado con muchos otros en una estantería detrás de él). Unos toques sintéticos, todos ellos jugados sobre el ángulo del pincel con respecto al plano y la liberación controlada del agua con la que se impregnan las cerdas, hacen aflorar sobre la superficie aparentemente muda algunas de las formas más recurrentes de su vocabulario expresivo, ya tembloroso de humedad, espesante y velado. Siendo testigos de la aparición de estos ectoplasmas imaginativos, comprendemos cómo en su obra incluso ligeras diferencias de presión y de permanencia del color pueden alterar el clima de la imagen, dando lugar a hábitats visuales completamente diferentes, aunque se utilicen las mismas formas. “En este juego”, dice, "todo es una persecución, la preocupación es siempre tener un equilibrio interno, ritmos, claridad, a veces incertidumbres. Lo que acabará sucediendo sobre el lienzo nunca es, por tanto, la simple transferencia de un boceto preestablecido, sino un diálogo vivo con la materia que hará que suceda algo que en la acuarela sobre papel aún no es definitivo, llevándolo a término.

Un poco a regañadientes, nos disponemos a abandonar este hortus conclusus, donde los pensamientos parecen agudizarse a medida que las emociones decantan ligeramente en el cuadro. Antes de despedirnos, nos detenemos con la mirada en el umbral de las otras salas comunicadas con el pasillo de entrada (al que no se nos admite), donde vislumbramos desde lejos otras mesas de trabajo y numerosos cuadros, todos apoyados contra la pared para mostrar el reverso, en el que se pueden leer anotaciones manuscritas relativas al título y al año de creación. Algunos están envueltos en plástico protector, mientras que otros no, una indicación, podemos imaginar, de la constante relación del artista con ellos. A propósito de la sincronicidad constitutiva de su obra, Benati nos dice: “De vez en cuando ocurre que olvidas obras que has hecho mientras esperabas que ocurriera algo y parecen haber envejecido, pero cuando las vuelves a encontrar al cabo de un tiempo aparecen de nuevo activas: las miras de nuevo y te das cuenta de que te están esperando. Pintar para mí es un continuo entrar, salir y volver a la obra. A veces miro mis cuadros y no pasa nada, a veces oigo un sonido que me alarma y me pregunto: ¿qué puede volver a pasar? Es un gran juego que le empuja a uno a creer en momentos que en cierto modo son bárbaros”.

Nos vamos, ojeando con un deje de voyeurismo las estanterías de la librería, atestadas de textos literarios y artísticos, así como de tarjetas impresas como invitaciones a sus numerosas exposiciones celebradas a lo largo de los años, signo tangible de la consistencia de su investigación, a la que la madurez ha conferido plenitud sin dejar signos de fatiga. La invitación, ahora, es a sumergirse en su exposición personal en Reggio Emilia, una preciosa oportunidad que ofrece la Fondazione Palazzo Magnani para habitar con la mirada su multiforme universo visual, recorriendo su formación en un viaje verdaderamente “encantado”, fruto de una investigación que el comisario Walter Guadagnini define acertadamente como “recóndita pero entre las más significativas del arte italiano de fin de siglo”.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.